Самые знаменитые картины А.М. Герасимова

Художник написал около трёх тысяч работ: жанровых, портретных, графических, пейзажей и иллюстраций. Многие из них, особенно те, что вне политики, и сегодня привлекают свежестью и изяществом. На политические же работы интересно смотреть с исторической точки зрения, чтобы понять настроение ушедшей эпохи огромной страны.

Наиболее известны полотна:

- «После весенней грозы» (1913);

- «В саду. Портрет Нины Гиляровской» (1913);

- «Букет цветов. Окно» (1914);

- «Ленин на трибуне» (1929/30);

- «Семейный портрет» (1934);

- «Мокрая терраса» или «После дождя» (1935);

- «Сталин и Ворошилов в Кремле» (1938);

- «Портрет балерины Лепешинской» (1939);

- «Гимн Октябрю» (1942);

- «Портрет старейших советских художников» (1944);

- «Рожь» (1946);

- «Есть метро!» (1949);

- «Гроза» (1951);

- «Портрет народных артисток СССР А.А. Яблочкиной, Е.Д. Турчаниновой, В.Н. Рыжовой» (1957).

Многие произведения мастера в золотом фонде русской живописи: в Русском музее (Санкт-Петербург), Третьяковской галерее (Москва), Центральном музее Вооружённых сил РФ (Москва), Государственном историческом музее (Москва), музее-усадьбе А.М. Герасимова (Мичуринск) и других.

В саду. Портрет Нины Гиляровской 1913 г.Букет цветов. Окно 1914 г.Ленин на трибуне 1929/30 г.Семейный портрет 1934 г.Мокрая терраса» или «После дождя» 1935 г.

Сталин и Ворошилов в Кремле 1938 г.

Портрет балерины Лепешинской 1939 г.

Портрет старейших советских художников 1944 г.

Гроза 1951 г

Александр Яковлевич Головин – биография, картины, особенности живописи

Картина Герасимова «После дождя» – для сочинения превосходный источник

Дейнека Александр история жизни и творческий путь

[править] Участники

В экспозиции были представлены работы Петра Альберти, Таисии Афониной, Всеволода Баженова, Ирины Балдиной, Юрия Белова, Петра Белоусова, Петра Бучкина, Анатолия Васильева, Петра Васильева, Ростислава Вовкушевского, Николая Галахова, Ирины Добряковой, Алексея Ерёмина, Михаила Канеева, Марины Козловской, Майи Копытцевой, Александра Коровякова, Бориса Лавренко, Петра Литвинского, Дмитрия Маевского, Владимира Малевского, Николая Мухо, Михаила Натаревича, Александра Наумова, Самуила Невельштейна, Анатолия Ненартовича, Юрия Непринцева, Дмитрия Обозненко, Владимира Овчинникова, Сергея Осипова, Виктора Отиева, Николая Позднеева, Галины Румянцевой, Капитолины Румянцевой, Льва Русова, Александра Самохвалова, Александра Семёнова, Германа Татаринова, Николая Тимкова, Леонида Ткаченко, Михаила Ткачева, Юрия Хухрова, Владимира Чекалова, Евгения Чупруна, Надежды Штейнмиллер.

Исторические события в стране и творчество Герасимова

В год окончания учёбы художника призывают в армию – шла Первая Мировая. Служба прошла в санитарном поезде, который курсировал на фронте Галиции (Восточная Европа, запад современной Украины). По окончании военных действий (1918) был демобилизован и отправился на родину.

Февральский, а затем Октябрьский переворот в Козлове прошёл относительно спокойно: заседания, собрания, демонстрации, манифестации. Герасимов включается в новую жизнь – организует «Коммуну творчества козловских художников». С коллегами из Коммуны декорирует театральные постановки, устраивает выставки, оформляет к праздникам городские улицы.

В конце августа 1919 года конница Мамантова (с ударением на втором слоге), белого генерала, захватила город Козлов на 40 дней. За время налёта погибло многое, созданное Герасимовым на это время.

В 1925 году, когда политическая жизнь в стране более-менее стабилизировалась, Герасимов отправляется в Москву. Здесь он устраивается декоратором сразу в два театра, Малый и оперетты, а также вступает в АХРР (Ассоциацию художников революционной России), которая стала заменой Товариществу передвижников.

АХРР в 1920-е годы обеспечила себе спокойное существование верностью линии партии. Картины Герасимова этого периода посвящены образу Ленина и командирам-красноармейцам – Александр Михайлович является одним из активистов организации. Но отдельные объединения художников продолжали множиться, и в 1932 году АХРР была распущена.

Советская живопись 30-50-х годов XX века

Подробности Категория: Изобразительное искусство и архитектура советского периода Опубликовано 14.09.2018 13:37 С 1930-х годов XX в. официальное искусство в России развивалось в русле социалистического реализма. Многообразию художественных стилей был положен конец.

Новая эпоха советского искусства отличалась жёстким идеологическим контролем и элементами пропаганды. В 1934 г. на I Всесоюзном съезде советских писателей Максим Горький сформулировал основные принципы социалистического реализма как метода советской литературы и искусства:

• Народность. • Идейность. • Конкретность.

Принципы социалистического реализма не только декларировались, но и поддерживались государством: государственные заказы, творческие командировки деятелей искусства, тематические и юбилейные выставки, возрождение монументального искусства в качестве самостоятельного, т.к. оно отражало «грандиозные перспективы развития социалистического общества». Наиболее значительными представителями станковой живописи этого периода были Борис Иогансон, Сергей Герасимов, Аркадий Пластов, Александр Дейнека, Юрий Пименов, Николай Крымов, Аркадий Рылов, Пётр Кончаловский, Игорь Грабарь, Михаил Нестеров, Павел Корин и др. Некоторым художникам мы посвятим отдельные статьи.

[править] Биография

Анатолий Смирнов родился 14 ноября 1924 года в деревне Подборок Череповецкой губернии. После переезда семьи в 1932 году в Ленинград учился в Средней художественной школе.

После начала Великой Отечественной войны работал рабочим на судостроительном заводе. В 1942 году был призван в Красную Армию. Воевал сапёром на Ленинградском фронте, участвовал в боях под Выборгом, в освобождении советской Эстонии.

Смирнов А. Смазчица. 1957. Новокузнецкий художественный музей

После демобилизации вернулся к учёбе в СХШ, которую окончил в 1949 году. В том же году поступил на отделение живописи ЛИЖСА имени И. Е. Репина. Занимался у В. В. Соколова, Л. В. Худякова, А. Д. Зайцева, Б. В. Иогансона. В 1955 году А. Смирнов окончил институт по мастерской профессора Б. В. Иогансона с присвоением квалификации художника живописи. Дипломная работа — картина «Проводы на фронт».

После защиты диплома А. Смирнов продолжил обучение в аспирантуре института. Одновременно началась его педагогическая работа на кафедре рисунка ЛИЖСА имени И. Е. Репина, продолжавшаяся до 1993 года.

В 1955 году по результатам дипломной картины А. Смирнов был принят в члены Ленинградского Союза советских художников. С 1955 года участвовал в выставках, писал жанровые картины, композиции на историко-революционные темы, портреты, пейзажи, натюрморты.

Среди основных произведений, написанных А. Смирновым, картины «Берёзка», «Поле» (обе 1956), «Смазчица» (1957), «Север» (1958), «На защиту Петрограда», «На путях» (обе 1959) (обе 1959), «Лето» (1961), «В суровом краю», «Задание в разведку», «Север», «Портрет доярки» (все 1964), «Первые колхозники села Даргун» (1967), «Цветы на окне» (1968), «Натюрморт с фруктами» (1972), «На фронт», «Партизаны» (обе 1975) и другие.

Анатолий Иванович Смирнов скончался в 1997 году в Петербурге на семьдесят третьем году жизни. Его произведения хранятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

Происхождение и детство

Герасимов родом из Тамбовской губернии, уездного города Козлов (сегодня Мичуринск). Родился 12 августа 1881 года в семье выходца из крестьян, теперь же купца-скототорговца, как тогда говорили, прасола. С юга страны отец будущего художника пригонял скот и продавал его на базаре. Особого богатства не нажил, но 2-этажный дом у семьи был. Жили просто, соблюдая старые обычаи. Когда родился сын Александр, в семье уже была дочь, тоже Александра (забавная родительская прихоть – дать разнополым детям одинаковые имена).

После церковно-приходской школы Александр поступает в уездное училище. Параллельно отец начинает посвящать «наследника» в дела торговли.

У Александра Герасимова в детстве открылись наклонности к рисованию – друзья и родные поражались сходству изображённых людей и животных с оригиналами. Поворот в судьбе случился после приезда в Козлов в 1890-х художника С.И. Криволуцкого, земляка-просветителя из Кирсановского уезда Тамбовской губернии, закончившего Академию художеств в Петербурге. Криволуцкий открыл в Козлове школу рисования, Герасимов начал посещать занятия и втянулся в мир творчества. Вскоре учитель «задал вектор» ученику, уже юноше, рекомендовав тому ехать в Москву, в Училище живописи, ваяния и зодчества.

Русский авангард

Новое искусство не избегало в абсолютной мере старых традиций. Живопись, в первые послереволюционные годы, впитала влияния футуристов и авангарда в целом. Авангард со своим презрением к традициям прошлого, что так близко было к разрушительным идеям революции, нашёл себе приверженцев в лице молодых художников. Параллельно с этими течениями в изобразительном искусстве развивались реалистические тенденции, жизнь которым дал критический реализм XIX в. Эта биполярность, назревшая в момент смены эпох, сделала жизнь художника того времени особо напряжённой. Два пути, которые наметились в послереволюционной живописи хоть и являлись противоположностями, тем не менее, мы можем наблюдать влияние авангарда на творчество художников реалистического направления. Сам реализм в те годы был разнохарактерным. Работы этого стиля имеют символический, агитационный и даже романтический облик. Совершенно точно передаёт в символической форме грандиозную перемену в жизни страны произведение Б.М. Кустодиева — “Большевик” и, наполненная патетическим трагизмом и неудержимым ликованием “Новая планета” К.Ф. Юона.

Большевик. Кустодиев. 1920

К.Ф. Юон. Новая планета. 1921

Живопись П.Н. Филонова с его особым творческим методом – “аналитическим реализмом ” — являет собой сплав двух контрастных художественных течений, который мы можем увидеть на примере цикла c агитационным наименованием и значением “Ввод в мировой расцвет”.

П.Н. Филонов Корабли из цикла Ввод в мировой расцвет. 1919 ГТГ

Беспрекословность общечеловеческих ценностей, непоколебимых даже в такое смутное время выражает образ прекрасной “Петроградской мадонны” (офиц. название “1918 год в Петрограде”) К.С. Петрова-Водкина.

1918 год в Петрограде (или Петроградская мадонна). К.С. Петров-Водкин. 1920 ГТГ

Позитивным отношением к революционным событиям заражает светлое и наполненное солнечной, воздушной атмосферой творчество пейзажиста А.А. Рылова. Пейзаж “Закат”, в котором художник выразил предчувствие пожара революции, который разгорится от возрастающего пламени судного костра над минувшей эпохой, представляет один из воодушевляющих символов этого времени.

Закат. А.А. Рылов. 1917

Вместе с символическими образами, организующими подъём народного духа и увлекающими за собой, подобно одержимости, существовало и направление в реалистической живописи, с тягой к конкретной передаче действительности. По сей день произведения этого периода хранят искру мятежа, способную заявить о себе внутри каждого из нас. Многие работы, не наделённые такими качествами или противоречащие им, уничтожались или были забыты, и никогда не представятся нашему взору. Авангард навсегда оставляет свой отпечаток в реалистической живописи, но наступает период интенсивного развития направления реализма.

А. В. Суворов

Самый выдающийся гражданин России второй половины XVIII века — это, безусловно, великий полководец, генералиссимус русских сухопутных и морских сил Александр Суворов. Этот талантливый военачальник провёл более 60 крупных битв и ни в одной из них не получил поражения. Армии под командованием Суворова удавалось побеждать даже в тех случаях, когда силы противника значительно превосходили её по численности. Полководец принимал участие в русско-турецких войнах 1768-1774 и 1787-1791 годов, блестяще командовал российскими войсками во время штурма Праги в 1794 г., а в последние годы жизни руководил Итальянским и Швейцарским походами.

В сражениях Суворов применял разработанную им лично тактику ведения боевых действий, которая значительно опережала своё время. Он не признавал военную муштру и воспитывал в солдатах любовь к Отечеству, считая её залогом победы в любом сражении. Легендарный полководец следил за тем, чтобы во время военных походов его армия была обеспечена всем необходимым. Он героически разделял с солдатами все тяготы, благодаря чему пользовался у них огромным авторитетом и уважением. За свои победы Суворов был награждён всеми существующими в его время в Российской империи высокими военными наградами. Кроме того, он являлся кавалером семи иностранных орденов.

Борис Владимирович Иогансон (1893-1973)

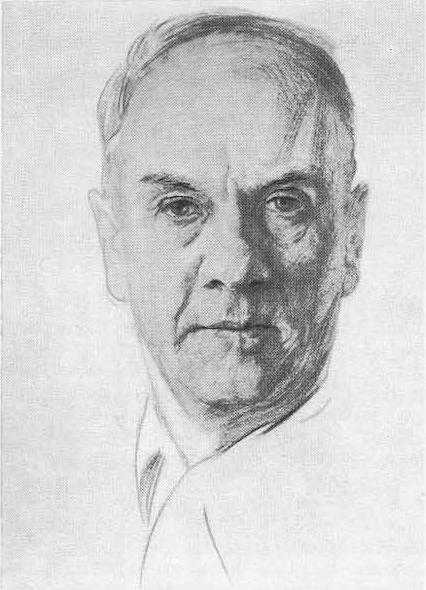

Б. Иогансон. Автопортрет

Один из ведущих представителей социалистического реализма в живописи. Работал в традициях русской живописи XIX в., но внёс в свои произведения «новое революционное содержание, созвучное эпохе». Он был также преподавателем живописи, директором Государственной Третьяковской галереи в 1951-1954 гг., Первым секретарём Союза художников СССР, главным редактором энциклопедии «Искусство стран и народов мира», имел множество государственных наград и званий. Особенно известны две его картины: «Допрос коммунистов» и «На старом уральском заводе» (1937).

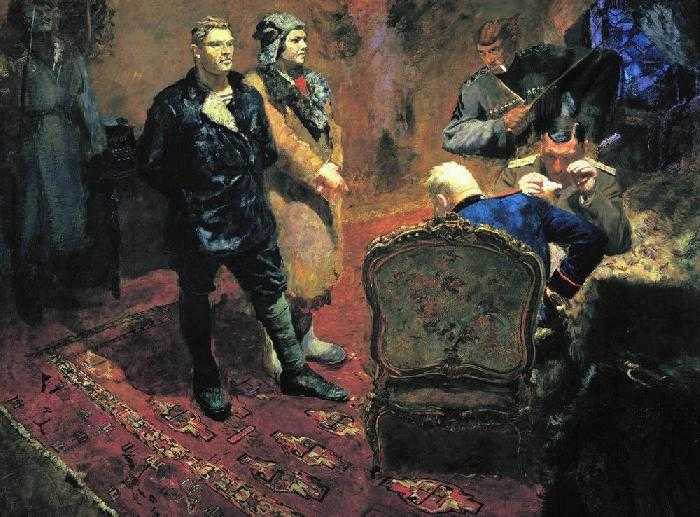

Б. Иогансон «Допрос коммунистов» (1933). Холст, масло. 211 x 279 см. Государственная Третьяковская галерея (Москва) История создания картины в данном случае необходима для осознания её идеи. «Меня лично преследовала идея сопоставления классов, желание выразить в живописи непримиримые классовые противоречия. Белогвардейщина – это особый нарост в истории, это сброд, где смешались и остатки старого офицерства, и спекулянты в военной форме, и откровенные бандиты, и мародеры войны. Каким ярким контрастом этой банде были наши военные комиссары, коммунисты, являвшиеся идейными руководителями и защитниками своего социалистического отечества и трудового народа. Выразить этот контраст, сопоставить его являлось моей творческой задачей» (Б. Иогансон). Один белогвардейский офицер сидит в золоченом кресле спиной к зрителю. Остальные белые офицеры обращены лицом. Для усиления драматического эффекта художник даёт искусственное ночное освещение. Фигура конвойного помещена в верхний темный край левого угла и представляет собой чуть заметный силуэт. В правом углу – окно с портьерой, через него льётся дополнительный ночной свет. Коммунисты находятся как будто на возвышении по сравнению с белогвардейцами. Коммунисты – девушка и рабочий. Они стоят рядом и спокойно смотрят в лицо своих врагов, их внутреннее волнение скрыто. Молодые коммунисты символизируют новый тип советских людей.

Д. И. Менделеев

Всемирно известный химик Дмитрий Менделеев — гордость России. Появившись на свет в Тобольске в семье директора гимназии, он не имел преград для получения образования. В 21 год молодой Менделеев с золотой медалью окончил физико-математический факультет Петербургского пединститута. Спустя несколько месяцев он защитил диссертацию на право чтения лекций и приступил к преподавательской практике. В 23 года Менделееву была присвоена степень магистра химии. С этого возраста он начинает преподавать в Императорском университете Санкт-Петербурга. В 31 год он становится профессором химической технологии, а через 2 года — профессором общей химии.

Арка́дий Алекса́ндрович Рыло́в (1870-1939)

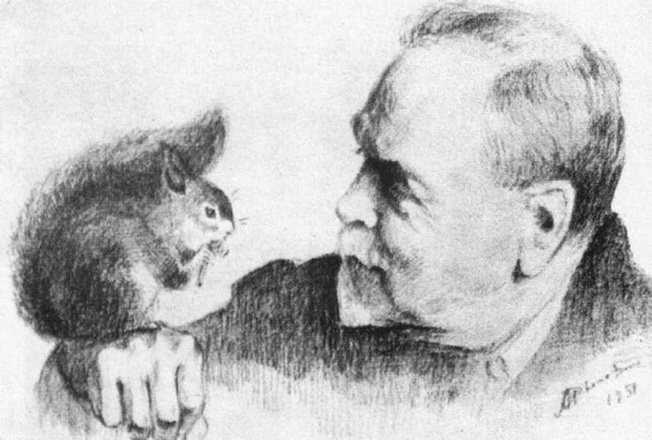

А. Рылов. Автопортрет с белкой (1931). Бумага, тушь, итальянский карандаш. Государственная Третьяковская галерея (Москва)

Русский и советский живописец-пейзажист, график и педагог. Самой известной его картиной является «Ленин в Разливе».

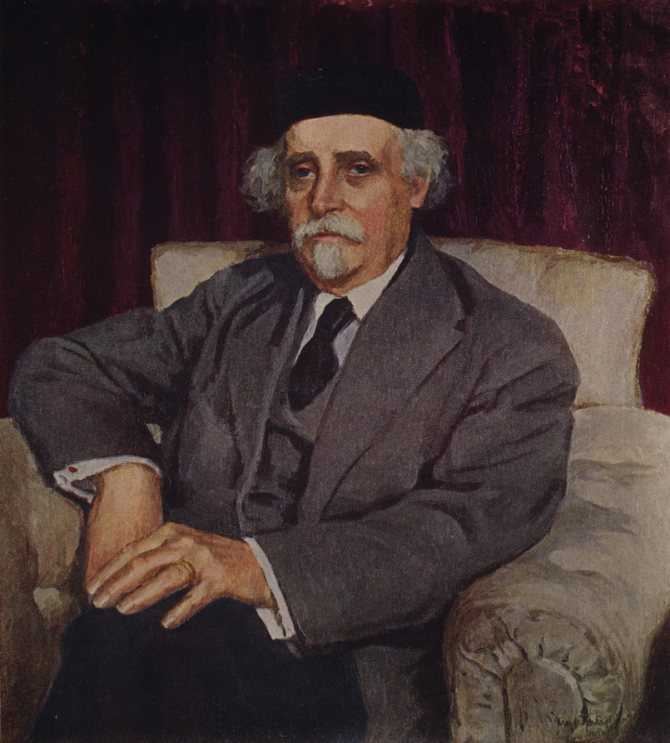

А. Рылов «В.И. Ленин в Разливе в 1917 г.» (1934). Холст, масло. 126,5 × 212 см. Государственный Русский музей (Петербург) Это одно из лучших произведений художника в его поздний период творчества. В этой картине художник соединяет пейзаж с историческим жанром. Пребывание Ленина в Разливе летом 1917 г. – один из основных сюжетов ленинской темы в советском изобразительном искусстве. В пейзаже и в динамичной фигуре вождя чувствуется волнение и напряжённость момента. По небу несутся облака, ветер гнёт могучие деревья, в борьбе против этих природных сил фигура Ленина устремляется навстречу ветру с твёрдой решимостью одержать победу во имя будущего. Бурное озеро и тревожное небо символизируют бурю. На землю опускаются сумерки. Ленин, ничего этого не замечая, напряжённо всматривается вдаль. Такая трактовка образа вождя – идеологический заказ советской эпохи. Активно развивается в этот время советский портретный жанр, в котором ярче всего проявляют себя Пётр Кончаловский, Игорь Грабарь, Михаил Нестеров.

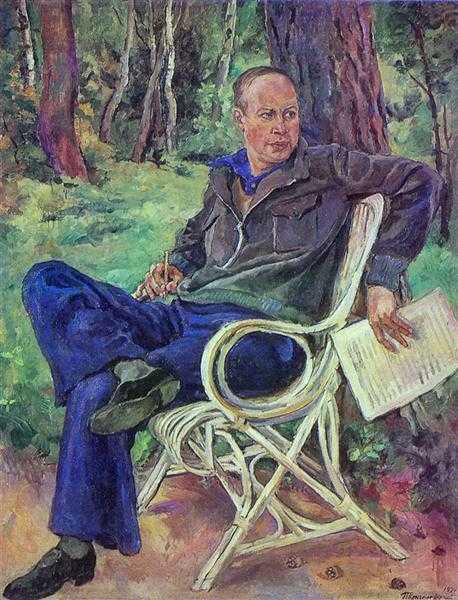

П. Кончаловский. Портрет композитора Сергея Сергеевича Прокофьева (1934). Холст, масло. 181 x 140,5 см. Государственная Третьяковская галерея (Москва)

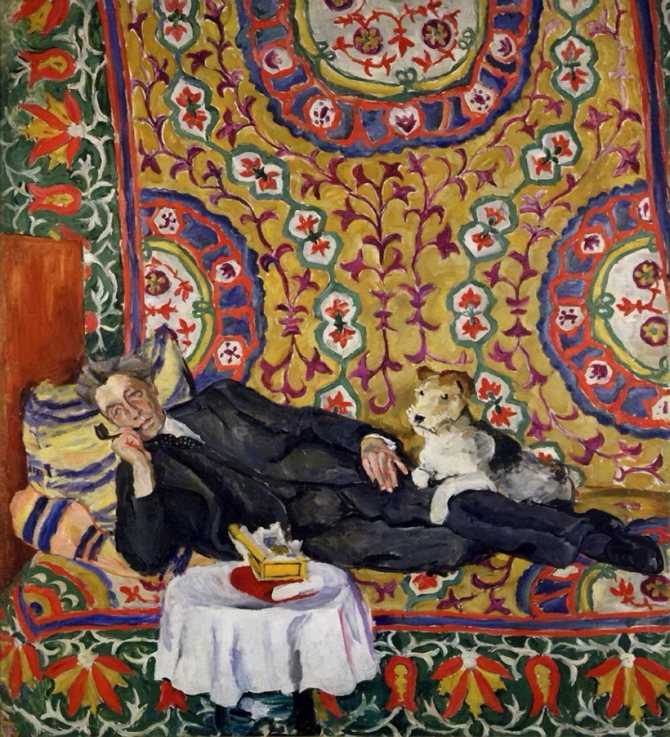

П. Кончаловский. Портрет В.Э. Мейерхольда (1938). Холст, масло. 211 x 233 см. Государственная Третьяковская галерея (Москва) В период массовых репрессий, незадолго до ареста и гибели Мейерхольда, П. Кончаловский создал портрет этого выдающегося театрального деятеля. 7 января 1938 г. Комитет по делам искусств принял постановление о ликвидации Государственного театра имени Мейерхольда. Конфликт личности с окружающей действительностью художник передал через сложное композиционное решение. На холсте изображен не мечтатель, а человек, чья судьба висит на волоске, и он это знает. Через сопоставление яркого ковра, густо покрытого орнаментом, и монохромной фигуры режиссера Кончаловский раскрывает трагический образ режиссёра-реформатора.

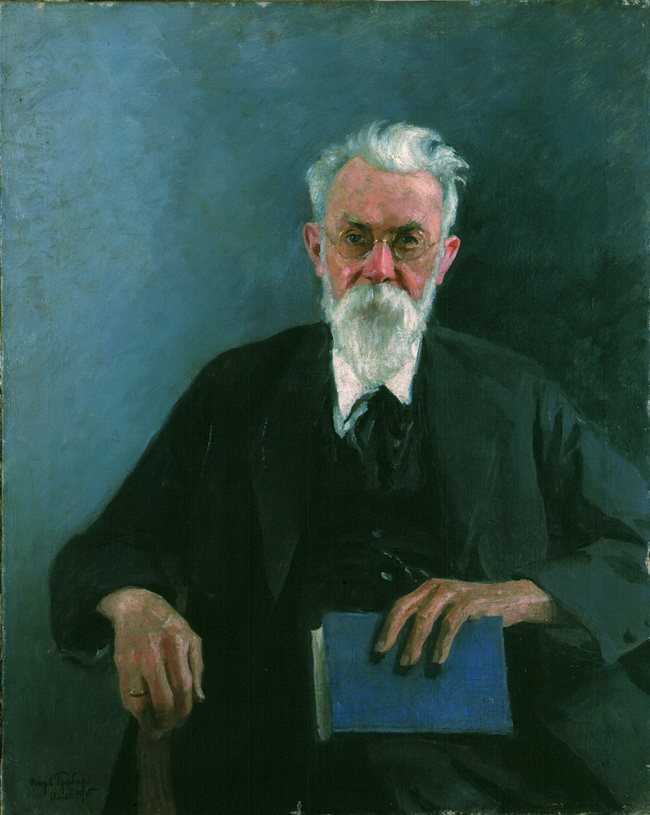

И. Грабарь. Портрет академика Н.Д. Зелинского (1935). Холст, масло. 95 x 87 см. Государственная Третьяковская галерея (Москва)

И. Грабарь. Портрет Владимира Ивановича Вернадского (1935)

Учёба

Родители были против, но 22-летний сын уезжает и с блеском сдаёт вступительные экзамены в Московское училище. Начав обучение в 1903 году, Герасимов задержится здесь до 1915-го – ему хотелось учиться новому.

Сначала живописное отделение, затем архитектурное. Учителями были Серов, Васнецов, Милорадович, Клодт, Корин, Касаткин, Горский, Архипов, Пастернак.

Константин Коровин, часто бывающий в Париже, повлиял на становление Герасимова как живописца особенным образом. «Больше жизни!» – требовал он от своих учеников. Рассказы мастера о французском импрессионизме будоражили умы студентов, и ранние картины Герасимова демонстрируют это влияние.

Первые успехи и цели

С 1909 года Герасимов уже постоянный участник выставок, проводимых в Училище. Появились первые покупатели и заказчики. Так, известный московский писатель В.А. Гиляровский не пропускал ни одной ученической выставки – любил живопись и дружил с художниками. Оценить величину таланта студента он мог с первого взгляда, как и определить, откуда тот родом.

Видя потенциал Герасимова, Гиляровский покупал его выставочные работы, а также заказывал портреты членов своей семьи. Такое участие влиятельного и известного человека для молодого художника было хорошей моральной и материальной поддержкой.

Критика также высоко оценивала работы студента Герасимова – Александра в московской прессе упоминали как достойного пейзажиста. «Рожь покосили», «Большак. Зной», «Праздник весны», «Тёплый чернозём» и другие – ученические картины Герасимова, за которые молодой художник был назван в прессе «поэтом весны, поэтом молодой пробуждающейся природы».

Сам художник «любил жизнь и реальное в искусстве», поэтому в творчестве придерживался традиций русского реализма. Его привлекали краски Архипова, приёмы Цорна и свет Клода Моне – их он считал искренними, поэтичными и цельными. На эти качества в искусстве был нацелен и сам.

Окончание Училища

В 1915 году учёба завершена. В результате у Герасимова 2 диплома: он теперь художник I степени (имеет большую золотую медаль) и архитектор.

По второй специальности единственным результатом осталось здание театра, построенное в 1913 году на родине художника (взамен сгоревшего в 1909 году). Ещё студентом Герасимов принял участие в проектировании фасада и убранства внутри нового театрального здания в стиле модернизированного ампира (стоит Козлове по сей день и является гордостью города).

Другим архитектурным проектам не суждено было воплотиться в жизнь – стремление к живописи оказалось сильнее. Ей художник намеревался посвятить свою жизнь.

Символизм эпохи застоя

В 1970-1980-х гг. формируется новое поколение художников, искусство которых повлияло в какой-то степени на искусство сегодняшнего дня. Им характерен символический язык, театральная зрелищность. Их живопись достаточно артистична и виртуозна. Главными представителями этого поколения являются Т.Г. Назаренко («Пугачёв»),

Пугачёв. Т.Г. Назаренко.1980

излюбленной темой которой стал праздник и маскарад, А.Г. Ситников, который использует метафору и притчу, как форму пластического языка, Н.И. Нестерова, создательница неоднозначных полотен («Тайная вечеря»), И.Л. Лубенников, Н.Н. Смирнов.

Тайная вечеря. Н.И. Нестерова. 1989

Таким образом, это время предстаёт в своём разностилье и разноплановости завершающим, формирующим звеном сегодняшнего изобразительного искусства.

Модест Петрович Мусоргский

Модест Петрович Мусоргский — не просто великий русский композитор и член член «Могучей кучки», но и великий новатор. Его творчество потрясало и опережало время. В своих грандиозных произведениях — операх «Борис Годунов» и «Хованщина» он показал страницы русской истории так, как никто до этого не смог этого сделать в русской музыке.

Специфическая мелодика и новаторская гармония Мусоргского стали основной для музыкального развития 20 века и сыграли важную роль в становлении стилей многих мировых композиторов.

«Звуки человеческой речи, как наружные проявления мысли и чувства, должны без утрировки и насилования сделаться музыкой правдивой, точной, но художественной, высокохудожественной», — говорил Модест Мусоргский.

Петр Ильич Чайковский

Петр Ильич Чайковский стал одним из первых «профессиональных» композиторов. Теорию музыки и композицию он изучал в новой Санкт-Петербургской консерватории. Академические навыки и талант помогли ему стать композитором мирового уровня. Наследие Моцарта, Бетховена и Шумана Петр Ильич Чайковский сочетал с русскими традициями, унаследованными от Михаила Глинки.

Он был не только композитором, работал педагогом, дирижером, критиком, общественным деятелем, выступал в двух столицах, гастролировал в Европе и Америке.

Произведения Чайковского любимы многими, потому что его музыкальный диалог со слушателем был практически универсален: его музыка отражала образы жизни и смерти, любви, природы, детства, духовная жизнь русского народа.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович

Дмитрий Шостакович — самый исполняемый русский классический композитор. Величие его творчества заключается в том, что личная трагедия человека переплетается в нем с судьбой всего народа, истории, которые он рассказывал языком музыки были эмоциональными и яркими.

Уже в начале 20-х, к окончанию консерватории, Шостакович имел багаж собственных произведений и входил в число лучших композиторов страны. Мировая слава пришла к нему после победы в 1-м Международном конкурсе Шопена в 1927 году.

Шостакович любил эксперименты с жанрами и стилями, а величайшим его произведением считают оперу «Леди Макбет Мценского уезда».

Шостакович был убежденным гуманистом. Он говорил «настоящая музыка способна выражать только гуманные чувства, только передовые гуманные идеи».

- Как полюбить классическую музыку и как не пропустить жизнь сквозь пальцы

- Мишель Петруччиани. Музыка вопреки

https://www.youtube.com/watch?v=ScVbNzzcQIQ

Помогите Правмиру

Много лет Правмир работает для вас и благодаря вам. Все тексты, фото и видео созданы только благодаря вашей поддержке. Вы создаёте материалы, которые помогают людям.

Поддержите Правмир сейчас! Сделайте небольшой вклад: 50, 100, 200 рублей — чтобы Правмир продолжался!

Помогите нам быть вместе!

ПОМОЧЬ

Минин и Пожарский

Выдающийся гражданин России Кузьма Минин и его не менее знаменитый современник князь Дмитрий Пожарский вошли в историю как освободители русских земель от польских захватчиков. В начале XVII столетия в Русском государстве началось Смутное время. Кризис, охвативший многие сферы жизни, усугублялся нахождением на столичном престоле самозванцев. В Москве, Смоленске и ряде других городов полным ходом хозяйничала польская шляхта, а западные границы страны были заняты шведскими войсками.

Чтобы выгнать иноземных захватчиков с русских земель и освободить страну, духовенство призвало население создать народное ополчение и освободить столицу от поляков. На призыв откликнулся новгородский земской староста Кузьма Минин (Сухорук), который был хоть и не знатного происхождения, но являлся настоящим патриотом своей Родины. За короткое время ему удалось собрать войско из жителей Нижнего Новгорода. Возглавить его согласился князь Дмитрий Пожарский из рода Рюриковичей.

Постепенно к народному ополчению Нижнего Новгорода стали присоединяться жители окружающих городов, недовольные господством польской шляхты в Москве. К осени 1612 г. войско Минина и Пожарского насчитывало около 10 тысяч человек. В начале ноября 1612 г. нижегородскому ополчению удалось изгнать поляков из столицы и заставить их подписать акт о капитуляции. Успешное проведение операции стало возможным благодаря умелым действиям Минина и Пожарского. В 1818 г. память о героических освободителях Москвы была увековечена скульптором И. Мартосом в монументе, который установлен на Красной площади.

Выдающиеся граждане России 21 века

Сегодня в нашей стране живёт огромное количество людей, прославляющих её в политике, науке, искусстве и других сферах деятельности. Самыми известными учёными современности являются физики Михаил Алленов и Валерий Рачков, урбанист Денис Визгалов, историк Вячеслав Воробьёв, экономист Надежда Косарёва и т. д. К выдающимся деятелям искусства XXI века можно отнести художников Илью Глазунова и Алёну Азёрную, дирижёров Валерия Гергиева и Юрия Башмета, оперных певцов Дмитрия Хворостовского и Анну Нетребко, актёров Сергея Безрукова и Константина Хабенского, режиссёров Никиту Михалкова и Тимура Бекмамбетова и других. Ну а наиболее выдающимся политиком России сегодня считается её Президент — Владимир Путин.

Николай Андреевич Римский-Корсаков

Николай Андреевич Римский-Корсаков должен был продолжить семейную традицию. Он стал морским офицером, на военном корабле обошел много стран Европы и двух Америк, но музыкальный дар, унаследованный от матери, определил судьбу великого русского композитора.

Центральное место в его музыкальном наследии занимают оперы. Это 15 произведений, которые демонстрируют разнообразие жанровых, стилистических, драматургических, композиционных решений Римского-Корсакова. Все они имеют особый почерк — мелодичные вокальные линии на фоне оркестровой музыки. Ключевыми темами произведений Римского-Корсакова были русская история и мир сказки и эпоса. Его даже называли «сказочником».

Михаил Иванович Глинка

Михаил Иванович Глинка — не только основоположник русской классики. Он был первым, кто добился широкого признания за рубежом. Его произведения легли на основу русской народной музыки, в свое время Глинка стал в этом вопросе новатором. Михаил Иванович лично знал величайших литераторов своего времени: А.С.Пушкина, В.А.Жуковского, А.С.Грибоедова, А.А.Дельвига. Благодаря своей поездке по Европе, длившейся несколько лет, великий русский композитор впитал и мировой опыт.

Успех настиг его после выхода оперы «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») (1836). Она получила восторженные отклики. В.Ф.Одоевский назвал оперу так: «новая стихия в Искусстве, и начинается в его истории новый период — период Русской музыки». Вторая опера эпическая «Руслан и Людмила» (1842) была встречена публикой не так тепло. Это был трудный период в жизни композитора, Россия переживала смерть Пушкина. Опера была оценена позже, для страны того времени она оказалась слишком новаторской. В 1990-х годах «Патриотическая песня» Михаила Глинки была официальным гимном Российской Федерации.

«Чтобы красоту создать, надо самому быть чистым душой», — говорил Михаил Иванович Глинка.

Игорь Федорович Стравинский

Игорь Федорович Стравинский стал лидером неоклассицизма в музыке. Он свободно комбинировал жанры, формы, стили, выбирая их из столетий музыкальной истории и подчиняя своим собственным правилам.

Серия трех балетов: «Жар-птица» (1910), «Петрушка» (1911) и «Весна священная» (1913) моментально вывели Стравинского в ряды композиторов первой величины.

В творчестве Ставинского выделяется одна уникальная черта — «неповторяемость», его называли «композитором тысячи одного стиля». Его произведения отличают постоянная смена жанра, стиля, направления сюжета. Он был космополитом и жил во многих странах, но всегда считал «я всю жизнь по-русски говорю, у меня слог русский. Может быть, в моей музыке это не сразу видно, но это заложено в ней, это — в ее скрытой природе».

Суровый стиль на смену соцреализму

Искусство 1960-1980-х гг. является новым этапом. Идёт разработка нового «сурового стиля», задача которого состояла в воссоздании действительности без всего того, что лишает произведение глубины и выразительности и губительно влияет на творческие проявления. Ему были присущи лаконичность и обобщение художественного образа. Художниками этого стиля воспевалось героическое начало суровых трудовых будней, которое создавалось особым эмоциональным строем картины. «Суровый стиль» был определённым шагом к демократизации общества. Главным жанром, к котором работали приверженцы стиля стал портрет, также развивается групповой портрет, бытовой жанр, исторический и историко-революционный жанр. Яркими представителями этого периода в контексте развития «сурового стиля» стал В.Е. Попков, писавший множество автопортретов-картин, В.И. Иванов сторонник группового портрета, Г.М. Коржев, создававший исторические полотна. Раскрытие сути «сурового стиля» можно увидеть в картине «Геологи» П.Ф. Никонова, «Полярники» А.А. и П.А. Смолиных, «Шинели отца» В.Е. Попкова. В жанре пейзажа появляется интерес к северной природе.

Геологи. П.Ф. Никонов. 1962

Полярники. Братья Смолины. 1961