Светящиеся картины – живопись, залитая светом

Рапсодия

«….ко мне пришло знание, в один миг перевернувшее всю мою жизнь – мне открылось Сияние. Я мечтаю передать людям красоту Сияния, которое спасло меня и ввело в чудесный мир Красоты и Нежности, того, чего так недостает сейчас человеку и к чему он так стремится…»

Мир роз

Источником вдохновения часто являются впечатления от классической музыки (особенно Чайковского, Баха, Вивальди), от художественных произведений. Во время прослушивания музыки автор выключает свет, закрывает глаза и попадает под власть музыкальных волн. В этом состоянии он просматривает свою будущую картину сантиметр за сантиметром. Иногда для этого нужно несколько месяцев. Поэтому в год рождается всего 5-6 картин. Все работы художник Александр Маранов создает с радостью в душе и любит все, как любят родители своих детей.

Одной из своих самых важных работ Александр Маранов считает большой триптих «Сияние», который дал название всему циклу работ девяностых годов.

Опасная для народа картина

Дописывать картину из жизни Христа Поленов вернулся в Москву, но здесь в 1886 году его постигло новое горе. Скоропостижно скончался годовалый сын Федюшка. Живопись для Поленова перестала существовать. Из небытия его вывел все тот же Савва Мамонтов, который буквально силой перевез Поленова с женой в Абрамцево и заставил продолжить работу. В 1887 году картина, в которую Поленов вложил всего себя, была закончена. По словам художника он стремился дать «живой образ» Христа, «каким Он был в действительности», поэтому представил его простым странником и Учителем.

“Кто из вас без греха?” планировалось представить на 15-ой выставке передвижников, но картина цензурой была сочтена опасной. Президент Императорской академии великий князь Владимир Александровичем перед выставкой назвал полотно пусть и “интересным для образованных людей”, но “для толпы весьма опасным”, а обер-прокурор Константин Победоносцев вообще запретил к печати даже каталог выставки. Для Поленова это был удар.

Спас ситуацию император Александр III, который приехал на выставку до ее открытия. Он не только обсудил сюжет с автором, позволил демонстрировать полотно публике, но купил его у Поленова. Фактически это легализовало картину. А еще принесло сумму, позволившую купить Подленову землю на Оке и построить усадьбу по собственному проекту.

Несмотря на грандиозные размеры, картину перевесили в более выгодный для осмотра зал, а позже отправили экспонироваться в Москве. Впрочем, в каталоге выставки цензура потребовала изменить название на “Христос и грешница”

В Москве полотно вообще было представлено под вывеской “Блудная жена”, что противоречило евангельскому сюжету. “Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?…Иисус же, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимание. Когда же продолжали спрашивать Его, сказал: Кто из вас без греха, первый брось на нее камень.” (Иоанн 8:4-7).

Почти десять лет картина провисела в залах Зимнего дворца, только в 1897 году была передана в коллекцию образованного тогда Русского музея. 130 лет в Москве не демонстрировалось одно из масштабных полотен Василия Поленова. Даже на последнюю персональную выставку художника в 1994 году Третьяковской галерее не удалось привезти работу. Именно поэтому полотно “Христос и грешница” в нынешней экспозиции, приуроченной к 175-летию, стало по настоящему программным произведением и гвоздем.

«Христос и грешница»

Творчество

В середине 1890-х, воспользовавшись тем, что дебютные картины привлекли внимание специалистов, Бенуа выступил как историк и теоретик искусства. Он написал раздел о русских мастерах для выпуска альманаха «История живописи XIX века»

Спустя пару лет Александр с друзьями посетил Францию для того, чтобы написать «Версальские серии», представлявшие собой сцены с прогулок короля Людовика Великого де Бурбона, а также его придворных, жен и детей.

В 1897-м цикл акварелей, созданный по возвращении из Парижа и предместий, заслужил восторженные отзывы знатоков живописи. Три работы после официальной выставки приобрел создатель «Третьяковки» — Павел Михайлович Третьяков.

В тот же период Бенуа стал основоположником и идейным вдохновителем творческого союза «Мир искусства». Совместно с театралом Сергеем Павловичем Дягилевым и портретистом Константином Андреевичем Сомовым он занимался пропагандой прогрессивного русского и западноевропейского искусства и выпускал тематический журнал.

Со временем участники объединения постарались привлечь внимание общественности к исконным народным промыслам, прикладному декоративному искусству, графике и архитектуре. Благодаря статьям, созданными «мирискусниками», в обиход вошли понятия «русский сезанизм» и «авангард»

В начале 1900-х Бенуа создал цикл иллюстраций к «Медному всаднику» Александра Сергеевича Пушкина. Окружающие с первого взгляда не оценили прелесть графических изображений, поэтому зарисовки увидели свет только стараниями единомышленника — Дягилева.

Иллюстрация Александра Бенуа к «Медному всаднику» / «Наследие Александра Бенуа»

Позже Александр Николаевич в статусе признанного мастера-графика предоставлял работы для оформления классических книжных изданий, напечатанных в гостипографии имени Ивана Федорова. В 1923-м на свет появилась книга великого русского поэта с 37 рисунками Бенуа.

Запоминающимися литературно-художественным произведениями живописца и теоретика считались картина «Аполлон и Дафна», а также издания «Азбука в картинках». Образы, в основанные на греческой и русской мифологии, пришлись по душе массе людей.

В 1910-х Бенуа проиллюстрировал повесть А. С. Пушкина «Пиковая дама». Серия завершенных картин отличалась детальной прорисовкой костюмов и городских пейзажей. Искушенным читателям казалось, что они попали в театр.

Автору удалось вызвать сильные эмоции благодаря многолетнему сотрудничеству с антрепризой Сергея Дягилева, известной под названием «Русские сезоны». Гастролируя вместе с артистами имперской оперы и балета в статусе худрука, Бенуа сформировал особый взгляд на изобразительное искусство и сделал живопись похожей на спектакль.

После Февральского переворота, приведшего к свержению монархии, Бенуа занимался охраной памятников старинного и классического искусства. Став главой картинной галереи петербургского Эрмитажа, художник создал актуальный каталог работ.

Вкладом сына архитектора в развитие русского искусства считалось оформление спектаклей, шедших на сцене столичных театров. Красочными декорациями славились балет «Петрушка» и оперетта «Женитьба Фигаро».

В начале 1920-х Александр Николаевич завершил работу над новым альбомом акварелей. 26 картин с авторским предисловием, послесловием и подписями получили название «Версаль»

Французский дворцово-парковый комплекс неизменно притягивал внимание живописца. Мастерство в изображении изящных пейзажей заслужило море похвал

Творчество

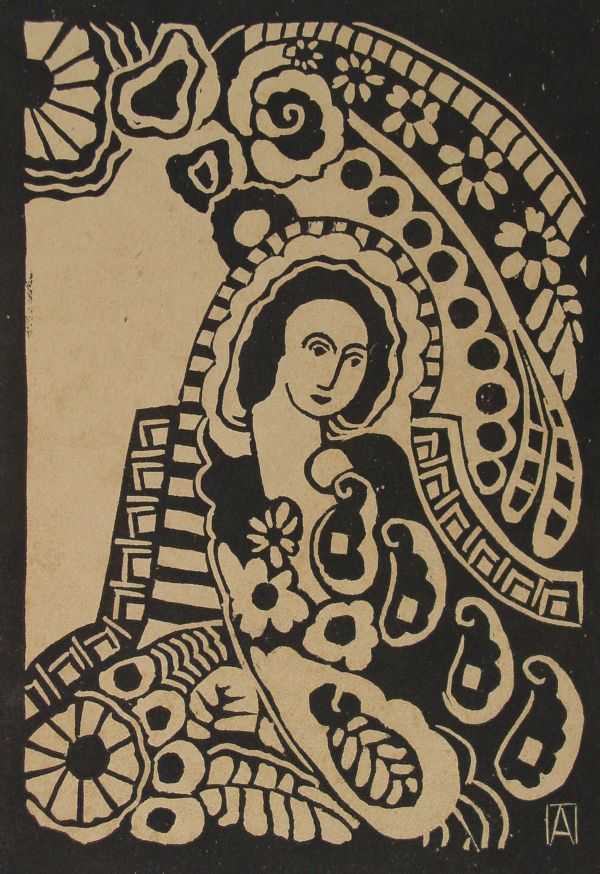

А.Платунова – художник разностороннего дарования, автор живописных полотен, станковой, книжной и журнальной графики, экслибрисов, лубков (портреты, пейзажи, тематические, абстрактно-орнаментальные и символико-аллегорические композиции, нередко по мотивам сказок и фантазий собственного сочинения). Произведениям А.Платуновой, выполненным в разнообразных техниках (масло на бумаге, монотипия, линогравюра, рисунок), присущи высокая художественная культура исполнения, яркая образность, декоративность, поэтичность, лиричность.

Среди живописных произведений – «Сон», «Русалка», «Портрет К.К.Чеботарева», «Портрет К.И.Сотонина», «Автопортрет», «Сирень», «Яблоки», «Осень» (все – первая половина 1920-х гг.); гравюры «Графика» (линогравюры, 1921), «Виньетки. Автогравюры» (линогравюры, 1921), «Сказки» (цветные линогравюры, 1922), «Трое. А.Платунова. К.Чеботарев. Д.Мощевитин» (1922); экслибрисы в сборниках «Книжные знаки. Выпуск 1» (1922), «Казанские книжные знаки» (1923).

Создала обложки к журналу «Казанский музейный вестник», книге «Зора и Юлдуз» З.Иффат (1922).

В 1929 г. участвовала в закрытом всесоюзном конкурсе на массовую картинку-лубок, награждена премией за эскиз «Книгоноша в марийской деревне» (выпущен Госиздатом, издательством АХРР, ИзоГИЗом). В 1930-е годы сотрудничала с журналами «Красная Нива», «Красная панорама», с Госиздатом, издательством АХРР.

В 1930–1940-е годы создала серии иллюстраций к произведениям А.Пушкина, М.Горького, В.Каменского, Н.Некрасова, иллюстрации к русской народной сказке «Золоченые лбы» в виде театральных эскизов (гуашь, 1935). Автор серий монотипий «Фантазия» (1932–1933), «В дни войны» (1941), «Рыбки» (1962–1963).

Исполнила эскизы типографских орнаментов: белорусские, узбекские, таджикские, казахские, туркменские, молдавские, карельские (1950–1958).

Платунова А.Г. Солничка. 1922

Третий лист из альбома «Трое (А.Платунова. К.Чеботарев. Д.Мощевитин. Автогравюры)». Бумага, линогравюра. Государственный музей изобразительных искусств РТ

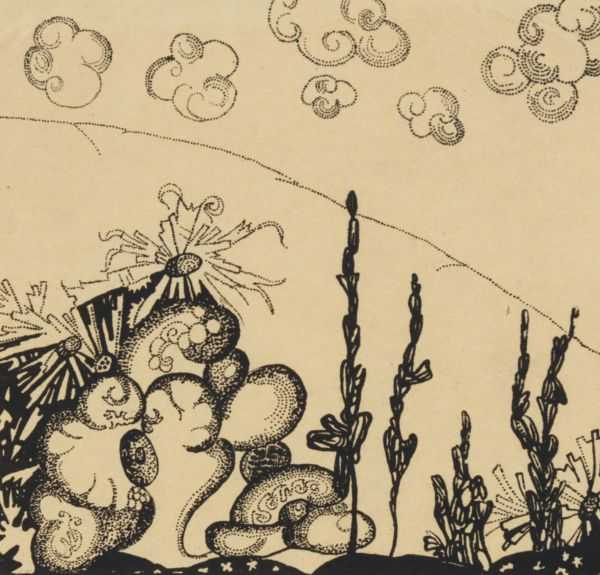

Платунова А.Г. День. 1923

Пятый лист из графического альманаха «Всадник». № 4. Бумага, автолитография. Государственный музей изобразительных искусств РТ

Детство и юность

Биография Александра Николаевича Бенуа началась в Санкт-Петербурге весной 1870 года. Будущий художник появился на свет в семье главного архитектора и проектировщика Петергофа, академика Императорской Академии художеств Николая Леонтьевича Бенуа и его законной супруги Камиллы, дочери знаменитого строителя театров — итальянца Альберта Катериновича Кавоса.

Портрет Александра Бенуа. Художник Леон Бакст / «Наследие Александра Бенуа»

Предки, познавшие все грани мира изящных искусств, отдали мальчика на воспитание в учебное заведение при благотворительной организации «Человеколюбивое общество». Позже он поступил в частную школу Карла Ивановича Мая и стал одноклассником будущих единомышленников Дмитрия Владимировича Философова, Вальтера Федоровича Нувеля и Константина Андреевича Сомова.

В конце 1880-х Александр на правах вольнослушателя начал посещать занятия в санкт-петербургской Академии художеств. Считая, что дар живописца можно развить только с помощью постоянной практики, юноша не стал студентом престижного высшего учебного заведения.

Первые полотна он создавал дома под чутким руководством кровного брата Альберта. Знания по технике письма и особенностях построения композиции начинающий гений черпал из книг, в изобилии представленных в доме.

Родственники, видя, что молодой Бенуа, кроме способности писать, обладал рядом других талантов, не стали препятствовать поступлению на юридический факультет Санкт-Петербургского Императорского университета. Живописные работы, созданные в свободное от лекций время, Бенуа в первый раз показал на официальной выставке в 1893 году.

[править] Литература

- Центральный Государственный Архив литературы и искусства. СПб.: Ф.78. Оп.5. Д.156.

- Выставка произведений ленинградских художников 1951 года. Каталог. Л.: Лениздат, 1951. С.15.

- Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1956 года. Каталог. Л.: Ленинградский художник, 1958. С.18.

- 1917—1957. Выставка произведений ленинградских художников. Каталог. Л.: Ленинградский художник, 1958. С.23.

- Владимир Иванович Овчинников. Выставка произведений. Каталог. Л.: Художник РСФСР, 1984.

- Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. М.: Советский художник, 1981. Т.5. 1954—1958 годы. С.27, 121, 259, 376, 386, 420, 549, 572.

- Никифоровская И. Итоги большой творческой работы // Вечерний Ленинград. 1957, 10 октября.

- Пышный И. Ленинградская живописная школа. Соцреализм 1930—1980. Некоторые имена. СПб.: Коломенская верста, 2008.

- Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. Л.: Художник РСФСР, 1972. С.39.

- 60 лет Великого Октября. Республиканская выставка произведений художников РСФСР. М., Советский художник, 1977. С.27.

- Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. London, Izomar Limited, 1998.

- L’ Ecole de Leningrad. Catalogue. Paris, Drouot Richelieu. 1990, 12 Mars. Р.62-63.

- Peinture Russe. Catalogue. Paris, Drouot Richelieu. 1991, 18 Fevrier. Р.7,29-30.

- Les Saisons Russes. Catalogue. Paris, Drouot Richelieu. 1993, 29 Novembre. Р.41.

- Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб.: НП-Принт, 2007. С.9, 19-22, 24, 366, 389—396, 398—400, 402—406.

- Данилова А. Становление ленинградской школы живописи и её художественные традиции // Петербургские искусствоведческие тетради. Вып. 21. СПб, 2011. С.94—105.

- Иванов С. В. Владимир Овчинников в воспоминаниях современников. К 100-летию со дня рождения //Петербургские искусствоведческие тетради. Выпуск 21. СПб, 2011. С.46-53.

- Иванов С. В. Овчинников Владимир Иванович // Страницы памяти. Справочно-биографический сборник. 1941—1945. Художники Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза художников — ветераны Великой Отечественной войны. СПб., Петрополис, 2014. Кн.2. С.142—144.

- Иванов С. В., Левитин А. П., Сидоров В. М. и др. Ленинградская школа живописи. Очерки истории. Под ред. Дмитренко А. Ф. и Иванова С. В. СПб.: Галерея АРКА, 2019. С.46, 48, 49, 58, 61, 74, 75, 96, 107, 121, 128, 171, 206, 216, 278, 284, 296, 297, 324—328, 336, 352, 373—379, 381—383, 385—389, 392—396.

1912 – 1913 гг. Лучизм

Выставкой «Мишень» в 1913 году закончился примитивистский

период творчества Ларионова и начался период лучизма. Об этом художник заявил в

каталоге к выставке. Дальнейшее развитие новая концепция получила в манифесте

«Лучисты и будущники», который подписали кроме Михаила Федоровича еще десять

человек – бывшие «ослинохвостовцы» и молодая поросль авангардистов.

В манифесте присутствует два определения лучизма:

В лучизме Ларионов видел не только уход от стандартного

изображения предметов, но и от новых течений, таких как кубизм, фовизм и

постимпрессионизм. Он смотрел в глубь природы зрения. Ведь если глаз человека

видит не предметы, а отраженные от них лучи, то и изображать нужно лучи, а не

предметы. Задача же художника состоит в том, чтобы выделить желаемые лучи из

хаоса отраженных.

Ларионов говорил, что всякая картина представляет собой

цветную поверхность, фактуру и ощущение, возникающее при слиянии этих

составляющих. Предметы или их отсутствие не имеют никакого значения при таком

подходе. Наличие предметов – просто дань устоявшимся привычкам, и если они

исчезнут, ничто не будет отвлекать зрителя от созерцания чистой живописи.

Самой зрелой лучистской работой Ларионова было «Стекло».

Расходящиеся лучи, смазывающие очертания предметов составляют содержание

картины. Ларионов называл это суммой отраженных от предмета лучей. Стекло

представлено зрителю в своем универсальном виде – изображена сама хрупкость,

острота, прозрачность и звонкость. То, что составляло суть стекла, обрело

бытие.

«Стекло» 1912

Лучистские картины Ларионова и его соратников получили

большое признание на выставке в Париже. Благодаря этому Михаил Федорович стал

известным в среде европейской творческой элиты и близко познакомился с Жаном

Кокто, Пабло Пикассо и Гийомом Аполлинером. Это было время расцвета творческого

потенциала Ларионова, но Первая Мировая война внесла свои коррективы в жизнь

мастера.

«Лучизм. Абстрактная композиция» 1910-е

«Лучистые линии» 1911

Детство и юность

Сергей Андрияка родился в Москве 14 июля 1958 года в семье преподавателей. Мать, Этолия Рудольфовна, зарабатывала обучением немецкому языку и переводами. Отец, Николай Иванович, работал в художественной школе при институте им. В. Сурикова.

Интерес к рисованию Сережа проявил 6-летним. С этого возраста он увлекался только лепкой и рисованием. Заметив это, отец начал с сыном регулярные тренировки зрительной памяти и занятия по овладению техникой акварели. После этого мальчик учился в средней художественной школе, в которой преподавал, а потом был руководителем его отец. После получения школьного аттестата в 1976 году он поступил в Суриковский институт, выбрав специальность «станковая живопись» (мастерская проф. В.Г. Цыплакова).

Сергей Андрияка в молодости

Вклад и достижения

Сергей Андрияка известен как художник-акварелист, преподаватель, а также создатель и руководитель двух учебных заведений своего имени (Школы акварели и Академии акварели и изящных искусств). Много времени и сил отдал он оформительским проектам, связанным с витражом, офортом, мозаикой, росписью по фарфору и эмали.

Выполнял их сам и вместе с талантливыми учениками. Но самой любимой техникой мастера оставалась многослойная академическая акварель. Он создал более 600 картин, большая часть посвящена притягательному очарованию российской природы и архитектурных памятников.

Обладатель званий:

- Члена Союза художников СССР.

- Заслуженного художника РФ.

- Действительного члена Международной академии информатики.

- Действительного члена Петровской Академии наук и искусств.

- Народного художника РФ.

- Действительного члена РАХ.

Награжден:

- 4 орденами.

- 4 медалями.

- Знаком отличия и почетной грамотой московской думы.

- Почетной грамотой правительства г. Москвы.

- Памятным знаком «Человек тысячелетия».

Русские сезоны Дягилева

В 1914 году Ларионов вернулся на родину – была объявлена

мобилизация, и его призвали на фронт. Провоевав около года, Михаил Федорович

получил серьезное ранение и был контужен. После лечения в военном госпитале он

вернулся в Париж и неожиданно для всех ворвался в мир балета – Сергей Дягилев

пригласил его заниматься декорациями для своих спектаклей.

Портрет Сергея Дягилева 1915

Дягилев всегда восхищал Ларионова, привлекал многогранностью

интересов и фантастическим умением реализации самых амбициозных планов. Их

сотрудничество продолжалось долгие годы и открыло в Ларионове бесконечные

запасы творческой энергии. Он погрузился с головой в работу над спектаклями,

был декоратором, сценографом и даже хореографом.

Революцию 1917 года Ларионов встретил в Париже и решил

остаться здесь навсегда. Больше он никогда не возвращался на родину, что стало

самой большой трагедией его жизни. Ларионов и Гончарова поселились на улице

Жака Калло и прожили по этому адресу до конца жизни.

Карл Брюллов

Карл Брюллов — выдающийся русский живописец.

Карлу повезло больше, он родился в творческой семье, его отец занимался художественной резьбой. Он заметил, что у мальчика есть способности и отправил его обучаться рисованию в Академию Художеств.

Брюллов успешно закончил обучение, а картина «Явление Аврааму трех ангелов у дуба Мамврийского» принесла ему золотую медаль и возможность отправиться за границу за казенный счет.

Карл уехал в Италию, там он написал несколько картин. «Последний день Помпеи» — самая знаменитая работа Брюллова, но по-настоящему популярным его сделали портреты. Он рисовал представителей итальянской знати и своих соотечественников.

Также его интересовали исторические темы, чуть позже он увлекся религиозной тематикой. В последние свои годы в России он расписывал Исаакиевский собор, по настоянию врачей покинул страну.

Художник дожил до 52 лет, смерть была внезапной.

Самые известные картины: «Последний день Помпеи», «Всадница», «Одалиска».

Не что-то порядочное, а шедевр

Во Франции молодой художник познакомился с барбизонской школой. В Германии – с творчеством художников позднего романтизма и зарождающегося символизма. В Италии он осваивал азы пленэрной живописи. В 1876 году уехал на Балканы добровольцем на сербско-турецкий фронт. Годом позже, во время русско-турецкой кампании, был приглашен будущим императором Александром III в качестве официального художника штаба. Это была первая война, в которой участвовали военные корреспонденты, в том числе художники, которые должны были иллюстрировать события.

Внешне спокойный и бесстрашный Поленов, который принимал участие в боевых действиях, не мог переносить на холст сцены изуверств, смерти, боли, страданий. Предпочитал пейзажные зарисовки с бытовыми сценками из жизни армии. Он даже писал родным, что, хотя перепробовал все жанры живописи – исторический, пейзаж, марину, портрет, – ближе всего ему все-таки пейзажный бытовой жанр. С завидной регулярностью рисунки и этюды Поленова публиковались в журнале «Пчела». Современники уже тогда начали отмечать его колористический дар

Обратили внимание на свет, которому он придавал самостоятельную ценность в своих работах. Изобразить белую лошадь на фоне белой стены, согласитесь, сможет не каждый

Много позже искусствоведы скажут о Поленове, что он совершил прорыв в пленеризме.

Впрочем, главный успех художнику принесли мирные пейзажи – «Московский дворик», «Бабушкин сад» и «Заросший пруд». В них он мастерски передал гармонию обыденной жизни и красоту дворянской усадьбы.

Бабушкин сад. 1878

В 1877 году художник приехал из Италии в Москву. В поисках квартиры для съема зашел в дом Баумгартена в Дурновском переулке около храма Спас на Песках. Вид из окна ему приглянулся. Тут же сделал этюд, а потом и картину, которую отправил в Санкт-Петербург на выставку передвижников. “Хотел выступить на передвижной выставке с чем-нибудь порядочным”, как писал он Крамскому, но создал шедевр, который купил Павел Третьяков.

Тогда покупка картины Третьяковым молодыми живописцами воспринималось не только как честь, но и как признание художественного дарования. “Картина из школьного учебника” принесла Поленову успех. После нее он окончательно охладел к исторической живописи и занялся бытописательством Москвы. Своими пейзажами он сильно выделялся на фоне художников-передвижников, ведь затронутыми темами никого и никуда не призывал и не учил. Его тут же окрестили “мастером интимного пейзажа”, задушевного и сокровенного.

Кстати, приобрел Третьяков второй вариант “Московского дворика”. В первом, который художник презентовал писателю Ивану Тургеневу, не было ни людей, ни лошади с телегой. Обе картины представлены на выставке.

Московский дворик. 1878

Скучно не будет

Надо признать, что в этому году Третьяковка замахнулась на большее, чем четверть века назад, решив показать Поленова как мастера универсального дарования, а не только пейзажиста, которым мы его знаем. Портреты, историческая и религиозная живопись, архитектурные проекты, эскизы декораций к частным спектаклям, живопись, графика, архивные документы, музыка, световой народный театр-диорама и даже работы его учеников. В Москве собраны более 150 произведений из 14 музеев и 4 частных коллекций.

Лекции, серия концертов, в том числе, посвященных опере авторства Поленова “Призрак Эллады”, круглые столы по теме религиозной живописи в творчестве художника, каталоги, альбомы – все это кураторы выставки обещают зрителям, утверждая, что даже детям здесь не будет скучно.

Главное, что обнаружит внимательный посетитель – Поленов был не только универсальным художником, аристократом от живописи, созерцателем и рыцарем красоты. Он был удивительным педагогом, который заражал своей энергией, темпераментом и особой оптикой. А еще человеком, который был убежден, что искусство обязано приносить счастье и радость, иначе оно не имеет смысла.

Помогите Правмиру

Много лет Правмир работает для вас и благодаря вам. Все тексты, фото и видео созданы только благодаря вашей поддержке. Вы создаёте материалы, которые помогают людям.

Поддержите Правмир сейчас! Сделайте небольшой вклад: 50, 100, 200 рублей — чтобы Правмир продолжался!

Помогите нам быть вместе!

ПОМОЧЬ

Становление художника

Несмотря на тяжкий жизненный путь, Левитан не прекращал писать и создал достаточно большое количество пейзажных работ, таких как: «Дубовая роща. Осень» (1880, Нижегородский художественный музей), «Дуб» (1880, Третьяковская галерея), «Сосны» (1880, частное собрание), «Полустанок» (начало 1880-х годов, Дом-музей И. Левитана в Плесе), «Последний снег. Саввинская слобода» (1884, Третьяковская галерея), «Мостик. Саввинская слобода» (1884, Третьяковская галерея) и другие. Благодаря продаже некоторых произведений, а также преподаванию живописи ему удалось улучшить свое материальное положение.

Однако годы нужды и лишений подорвали здоровье художника, и в 1886 году ему пришлось отправиться в Крым на лечение. Вернувшись полным новых сил, Левитан устраивает большую выставку (более пятидесяти пейзажей). После этого ему удается осуществить свою давнюю мечту: совершить поездку на Волгу. Однако из-за неудачно выбранного времени года и плохой погоды поездка оказалась неудачной. Художник совершает второе путешествие через год. Вместе со своими товарищами-живописцами Алексеем Степановым и Софьей Кувшинниковой он открывает для себя красоту русской природы.

Наиболее важным открытием поездки становится местечко под названием Плес. Этот небольшой городок занял значимое место в биографии Левитана. Художник был настолько поражен красотой и живописностью его видов, что возвращался туда несколько лет подряд, проводя там летние месяцы и создав несколько сотен пейзажей. Одной из знаковых картин, созданных там, стало произведение «Над вечным покоем» (1894). Спокойное величие природы, выраженное в неподвижности тяжелых туч на небе, соприкасается с бренностью человеческого бытия в изображении могильных крестов рядом с небольшой часовней. И в то же время сама часовня, стоящая на утесе, открытая ветрам и буре, являет собой стойкость и непоколебимость человеческого духа.

К началу 1890 года художник отправился в путешествие по Италии и Франции. Как и многие живописцы тех лет, он поехал в Париж, который произвел на него большое впечатление. Левитана, как и его коллег, интересовали и вдохновляли новые течения живописи, зарождавшиеся именно там. Барбизонские пейзажи и полотна импрессионистов, совершивших революцию в написании света и движения воздуха, вдохновили художника на дальнейшую работу.

Личная жизнь

О первых браках художник не рассказывал. В них родились сын Федор и дочери Анна и Елизавета.

С 3-й супругой Дарьей Сергей был знаком с детства. Его родители дружили с родителями девочки. Студентом 1-го курса он нарисовал ее портрет. 3-летняя девочка все время вертелась. Чтобы удержать ребенка на месте, художник рассказывал сказки. В 7 лет она позировала ему для дипломной работы.

В 1994 году Дарья стала встречаться с Андриякой, позировала для картины «Крещение Руси». Перед этим девушка целый год работала у него переводчицей на уроках живописи для сотрудников посольства США, поскольку он не знал английского языка. Потом она привезла что-то заказанное им из Англии, и в момент передачи между ними вспыхнули чувства. Через год влюбленные зарегистрировали брак. С разницей в 3 года у них родилась 3 дочери: Ксения, Соня и Мария. Лиза, Соня и Мария обучались в школе отца, старшая из них окончила Академию и параллельно с обучением преподавала.

Работа в Москве и арест

После революционных событий новое государство стало остро нуждаться в молодых, энергичных и образованных людях, поэтому в 1922 году Александра Григорьева вызывают в Москву для создания основ нового искусства новой страны. Марийский художник соглашается и прибывает в столицу, где практически сразу при поддержке председателя товарищества Передвижников создает ассоциацию художников революционной России — АХРР. Именно эта ассоциация в дальнейшем и повлияла на все искусство всех лет существования СССР. Кроме того, он являлся статистиком Всероссийского земского союза, был членом партии эссеров, членом РКП(б).

Период 20-30-х годов оказывается совсем не простым не только для жизни социальной, но и культурной, однако Александр Григорьев работает на износ, организовывая художественные выставки и руководя советом объединения художников и при этом находя средства на развитие российского искусства.

В 30-е годы наступает жесткий период репрессий, и талантливый художник и искусствовед попадает под пристальное внимание властей. В 1934 году он проводит выставку своих собственных работ, в 1938 году его арестовывают

Долгие 8 лет Григорьев проводит в лагере под Карагандой, и в 1946 году его освобождают, однако официально все еще считают «врагом народа». Так, после войны вплоть до 1954 года он проживает в полуразрушенном войной доме в Тарусе (Калужская область) и зарабатывает на жизнь написанием вывесок.

В 1954 году художника Александра Григорьева реабилитируют. Ему присваивается звание заслуженного деятеля искусств МАССР и назначается общесоюзная пенсия.

Александр Григорьев умер в 1961 году и был похоронен на Новодевичьем кладбище.