Открытие галереи

Торжественное открытие галереи состоялось 31 мая в 1997 году. На нем присутствовали первые лица города, знаменитые, уважаемые люди: мэр Лужков, певцы Кобзон, Эсамбаев, артисты Шакуров, Никулин и многие другие. Шилов – художник, галерея которого могла теперь ежедневно принимать сотни посетителей, пообещал, что ежегодно будет пополнять коллекцию новыми работами. 2003 году архитектор Посохин представил проект нового здания галереи, которое по замыслу представляло единый архитектурный комплекс со старинным особняком (общая площадь старого здания занимала 600 квадратных метров). В том же году 30 июня состоялось открытие нового корпуса для галереи.

Площадь выставочных помещений галереи составляет 1555 квадратных метров, фондовые хранилища – 23 квадратных метра. Храниться в галерее 19420 единиц, основной фонд занимает 991 предмет. В год галерею в среднем посещает 110 тысяч человек. В рейтинге государственных музеев галерея Шилова занимает 11 место. Александр Максович лично руководит творческой деятельностью выставки, административно-финансовые вопросы решает директор галереи.

В кругу передвижников

В 1891 году художник вступает в круг передвижников и начинает участвовать в передвижных художественных выставках, не имевших предшественников на территории России. Целью выставок было знакомство жителей страны с современной живописью. Сами художники желали отойти от академического изображения и создавать картины о жизни простых людей, изображать жизнь такой, какая она есть. Эта идея очень импонировала Левитану. Несмотря на восхищение импрессионистами, художник стремился показать природу России такой, какая она есть, без прикрас.

В этот период Левитан создает такие произведения, как «У омута» и «Владимирка» (сейчас обе работы находятся в Государственной Третьяковской галерее), тепло принятые на выставках.

Художник много путешествует как по России, так и за рубежом. Везде он продолжает писать пейзажи, запечатлевая природу в разных ее состояниях. Так, он создает свои известные произведения «Март» (1895, Третьяковская галерея) и «Золотая осень» (1895, там же).

Интересные факты

Александр Шилов – художник, которого некоторые называют выразитель «лужского стиля». Острые критики ассоциируют его с безвкусицей в изобразительном искусстве, пошлостью. Приверженцы-хранители исторической архитектуры критикуют Шилова за тот факт, что в 2002 году на Волхонке было снесено два памятника, относящихся к XIX веку. На месте этом возводилась прижизненная галерея художника. Строительство нового корпуса вызывало неоднозначную реакцию и у официальных лиц. Связана она была не со зданием галереи, а со строительством бизнес-центра на территории, прилегающей к галереи. Против такой застройки лично выступал Швыдкой – Министр культуры РФ.

Самые известные картины Александра Шилова

Произведения, созданные кистью живописца, возвышают и очищают душу. К наиболее известным картинам Александра Шилова можно отнести:

- «Хозяин земли» (1979) — портрет старого артиллериста, который после войны работал в колхозе. Тщательно прописанные мельчайшие детали картины передают гармонию человека и природы.

- «Машенька Шилова» (1983) — образ милого и непосредственного ребенка, виртуозно написанный в технике пастели. Нельзя не почувствовать, что работа создавалась в порыве любви и особого творческого вдохновения.

- «Весна. Федоскино» (1987) — изображение медленного перехода от зимней поры к весеннему пробуждению природы. Река в окрестностях села Федоскино освобождается ото льда.

- «Дай Бог Вам здоровьица!» (1998) — жанровое откровение. Мутный взгляд молящихся глаз человека, который не прочь выпить. Он молится за монетку, брошенную прохожим в его полупустую кепочку.

- «Абхазская вдова» (2015) — национальный портрет. Простая темная одежда, глубокие старческие морщины говорят о нелегкой доле пожилой женщины, потерявшей мужа.

Сформировав со школьной скамьи приверженность к стилистике реализма, Александр Шилов ни разу не отступил от этой традиции. По его мнению, нет ничего лучше, чем отображение реальных событий и людей. Такое искусство, являясь своеобразным посредником между человеком и временем, будет жить века.

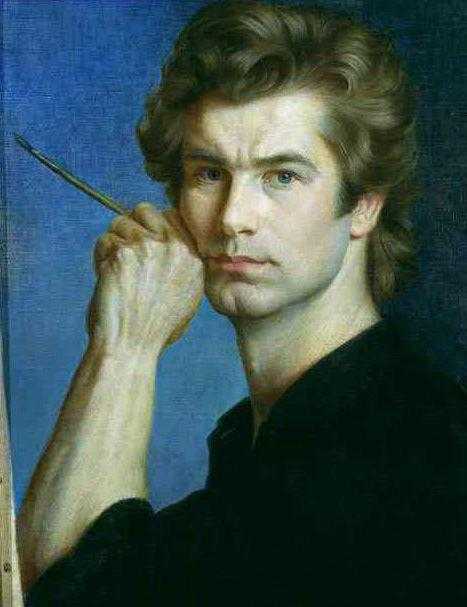

Биография художника. Студенчество

Художник Шилов Александр родился в семье интеллигентов 6 октября 1943 года. Когда Саше было 14 лет, он поступил на обучение в изобразительную студию Дома пионеров, находилась которая в Тимирязевском округе столицы. Послевоенные годы были тяжелыми, и юноше приходилось помогать семье, он подрабатывал грузчиком. Учился в вечерней школе. Жизнь его прочно связалась с изобразительным искусством. Способности мальчика сразу же заметил художник Лактионов, он помог развить молодой талант. Позже Лактионов оказал значимую роль в творчестве Шилова.

С 1968 года Александр Шилов проходил обучение в государственном художественном институте Сурикова. Учился там пять лет по классу живописи. В студенческие годы им было написано много картин. Работы его были популярны на многих художественных выставках молодых дарований. Уже тогда работы Шилова выделялись среди остальных своей экспрессивностью.

Жанры

Передвижники считали, что мифологические сюжеты ведут к упадку искусства. Первоначальный интерес к сюжету сменяется равнодушием, а затем человек теряет интерес к живописи. Поэтому передвижники посвящали картины изображению повседневной жизни: элементам крестьянского быта, труду крестьян, праздникам, российским пейзажам.

Художники изображали не только бедность, но и красоту крестьянского мира. Некоторые полотна носили социально-политический подтекст. Например, полотно Ильи Репина «Бурлаки на Волге» изображает тяжелые условия, в которых трудятся простые люди.

У передвижников много полотен с изображением пейзажей. Картина Саврасова «Грачи прилетели» произвела фурор на первой выставке. Сегодня это полотно известно каждому школьнику. Среди других популярных полотен были изображения русского леса Ивана Шишкина, лунные ночи в украинской глубинке Архипа Куинджи.

Несмотря на то, что пейзажи передвижников популярны и сегодня, критики утверждали, что этот жанр не может продвигать прогрессивные взгляды, а значит, люди в них не нуждаются. От художников требовали включать в пейзаж «социальные комментарии». Ответом на подобную критику стала картина Исаака Левитана «Владимирка». Дорога, изображенная на картине, – это путь, по которому заключенных вели на каторгу в Сибирь.

К 1885 году передвижники утратили статус оппозиции к царскому правительству. Выставки передвижников посещала семья монарха, картины покупали император и близкие к нему люди. Представителей передвижников, Репина и Поленова, пригласили преподавать в Императорскую Академию художеств.

Становление художника

Несмотря на тяжкий жизненный путь, Левитан не прекращал писать и создал достаточно большое количество пейзажных работ, таких как: «Дубовая роща. Осень» (1880, Нижегородский художественный музей), «Дуб» (1880, Третьяковская галерея), «Сосны» (1880, частное собрание), «Полустанок» (начало 1880-х годов, Дом-музей И. Левитана в Плесе), «Последний снег. Саввинская слобода» (1884, Третьяковская галерея), «Мостик. Саввинская слобода» (1884, Третьяковская галерея) и другие. Благодаря продаже некоторых произведений, а также преподаванию живописи ему удалось улучшить свое материальное положение.

Однако годы нужды и лишений подорвали здоровье художника, и в 1886 году ему пришлось отправиться в Крым на лечение. Вернувшись полным новых сил, Левитан устраивает большую выставку (более пятидесяти пейзажей). После этого ему удается осуществить свою давнюю мечту: совершить поездку на Волгу. Однако из-за неудачно выбранного времени года и плохой погоды поездка оказалась неудачной. Художник совершает второе путешествие через год. Вместе со своими товарищами-живописцами Алексеем Степановым и Софьей Кувшинниковой он открывает для себя красоту русской природы.

Наиболее важным открытием поездки становится местечко под названием Плес. Этот небольшой городок занял значимое место в биографии Левитана. Художник был настолько поражен красотой и живописностью его видов, что возвращался туда несколько лет подряд, проводя там летние месяцы и создав несколько сотен пейзажей. Одной из знаковых картин, созданных там, стало произведение «Над вечным покоем» (1894). Спокойное величие природы, выраженное в неподвижности тяжелых туч на небе, соприкасается с бренностью человеческого бытия в изображении могильных крестов рядом с небольшой часовней. И в то же время сама часовня, стоящая на утесе, открытая ветрам и буре, являет собой стойкость и непоколебимость человеческого духа.

К началу 1890 года художник отправился в путешествие по Италии и Франции. Как и многие живописцы тех лет, он поехал в Париж, который произвел на него большое впечатление. Левитана, как и его коллег, интересовали и вдохновляли новые течения живописи, зарождавшиеся именно там. Барбизонские пейзажи и полотна импрессионистов, совершивших революцию в написании света и движения воздуха, вдохновили художника на дальнейшую работу.

Портреты знаменитостей

В настоящем искусстве нет ничего случайного. Все, что завершает образ – поза, одежда, интерьер, призвано характеризовать героя, передавая его душевный мир. Этого принципа придерживается художник Шилов, в картинах которого отсутствует что-либо лишнее. Среди знаменитостей, которым посвящал свои картины этот художник – Юрий Гагарин, Сергей Бондарчук, Виктор Розов.

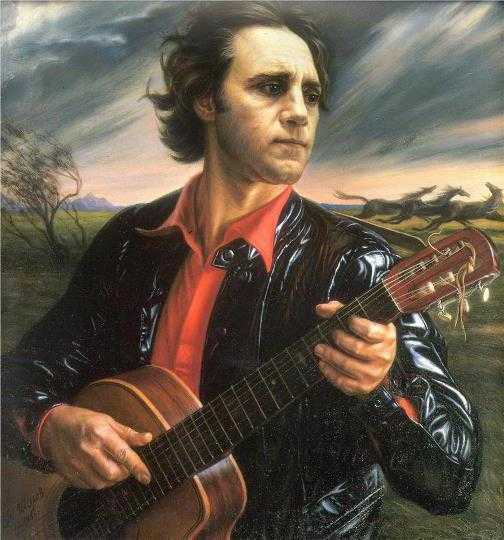

Человек для Шилова – неисчерпаемый источник вдохновения. Некоторые колоритные личности вдохновляли его не раз. Одной из них является Алик Якулов, скрипач цыганского происхождения, яркому образу которого посвящено несколько картин.

Стоит сказать, что не все искусствоведы относятся благосклонно к полотнам романтического живописца. За преобладание на его выставках образов молодых красавиц, популярных личностей и политических деятелей он снискал славу «придворного» художника. Однако мнение это не совсем справедливо, поскольку мастеру принадлежат работы, посвященные не только ярким известным личностям, но и обычным людям.

Негативное отношение к этому представителю отечественной живописи также объясняется и тем, что художник, по общепринятому мнению, должен быть непременно голодным и несчастным. Шилов же, благодаря своему трудолюбию, был всегда обеспеченным человеком. Что же касается счастья, то, несмотря на внешний лоск богемной личности, оно весьма сомнительно, учитывая факты из его личной жизни.

В каких бесплатных архивах стоит искать человека по ФИО

В первую очередь обращайтесь в архивы по месту проживания или работы искомого вами человека. Начинайте с ведущего архива данного региона (области) – Центрального государственного архива города Москвы, Московской области, Краснодарского края и так далее.

Позвоните в свой региональный архив, посетите его страницы в сети Интернет, свяжитесь с ним через е-мейл или мессенджеры (при возможности). Узнайте каковы особенности отправления запросов в данные архивы, как долго необходимо ждать ответа, какие сведения они предоставят, и на каких условиях. Подавайте запрос и ждите ответа (в некоторых бесплатных случаях он может затянуться).

Если в центральных архивах ничего нет, переходите на местный (локальный) уровень. Делайте запросы в местные архивы, в ЗАГСы (в последних часто можно найти записи об искомых нами людях).

Что необходимо учитывать при поисках по фамилии из архива

Если искомый вами человек не занимал каких-либо высоких должностей и не прославился какими-либо делами, то не стоит думать, что данных о нём вы не найдёте. Практически о каждом человеке имеются сведения в государственных архивах. В последние попадают различные документы о рядовых событиях нашей жизни – записи о рождении и смерти, получении образования, информация о покупке и продаже недвижимости, справки нотариусов и многое другое. По всему этому вороху документов можно не только получить базовые данные об искомом человеке, но и иногда составить довольное обстоятельное описание его жизненного пути.

Запаситесь вашим свидетельством о рождении. Если вы будете обращаться в ЗАГС, вам будет необходимо подтвердить своё родство с искомыми вами родственниками. В этом и поможет упомянутый документ. Архивные документы умерших выдаются ЗАГСами бесплатно только их родственникам.

Ищите различные варианты фамилии нужного человека с опечатками и ошибками. Как известно, далеко не всегда документы пишут грамотные люди. А особенно, когда дело касалось боевых документов по отдельным частям и подразделениям. Потому пробуйте различные варианты искомой фамилии, пишите, как она слышится (например, вместо «Петров» попробуйте «Питров»). И, возможно, вам улыбнётся удача.

В данном документе вместо «Божков» написали «Бажков»

Также рекомендуем регистрироваться на интернет-порталах баз данных. Зарегистрированные пользователи получают больше возможностей для осуществления поисков.

Художник должен быть оголенным нервом

— Когда вы пишете — часто ли говорите себе: я этого не умею?

— Вы даже не представляете, насколько важный вопрос задали. Если ты сам собой любуешься, то просто самодовольный глупец. Любой творческий человек должен быть самоед по натуре. Всегда должен видеть свои недостатки. Только тогда можно расти от работы к работе. Иначе художник штампует свои работы и падает все ниже и ниже…

Как думаете, будущее реализма под угрозой?

— Из училищ выходят иногда талантливые ребята, замечательно пишут… А вот что с ними будет дальше — зависит от того, настолько каждый призван служить искусству, насколько сильна в них любовь к нему. Ведь если ты будешь думать только о заработке — ты не художник. Хотя лицемерить не собираюсь: художник должен жить хорошо. А если есть возможность — пусть даже богато. Все великие были обеспечены множеством заказов, окружая себя красотой, но главное — они служили самоотверженно искусству!

— Поэт должен быть нищим, часто слышим мы.

— Это оправдание тех, у кого нет покупателей на их книги, нет заказчиков на картины. Дай любому, чье искусство не востребовано, побольше денег — возьмет с удовольствием, будьте уверены.

— Но деньги разве не влияют на внутренний мир художника?

— На деньгах да на власти судьба тебя проверяет: устоишь — не устоишь? Уверен, хоть озолоти в свое время Карла Брюллова, Александра Андреевича Иванова, Исаака Левитана, Федора Васильева — они все равно остались бы большими художниками, не могли бы жить без искусства. Или возьмите Исаака Дунаевского (для меня он лучший композитор советского времени): дай ему хоть миллиард — не перестал бы писать музыки, ибо был полон ею, как рог изобилия, соткан из мелодий, не мог не творить… Он этим жил. А иной разбогатеет — так сразу ко всему относится наплевательски и… погибает. Для меня самый важный стимул в работе — чувство нужности людям. Без него невозможно работать. Некоторые деятели искусства говорят: я пишу музыку в стол. Это обман и жалкое оправдание своего неумения! Каждый художник хочет быть понятым и нужным людям! И мне приятно, что Международный астрономический союз в Нью–Йорке присвоил одной из открытых недавно планет мое имя. Я этим горжусь. Это признание работ. В конце концов о нации мы судим по искусству.

— С каким чувством вы расстаетесь с картинами?

— Меня часто спрашивают: не жалко ли вам дарить свои картины? Возникает щемящее чувство, когда работы, над которыми я долго трудился, покидают стены мастерской. Создается ощущение внутри, словно все эти месяцы я не работал. Но каждый раз приходя в галерею, общаясь со зрителями, вижу в их глазах столько благодарности и радости и слышу столько нежных слов, что хочется все больше работать и дарить картины нашей великой Родине, России, людям!

Основные идеи творческого объединения

Вдохновитель и теоретик передвижников – Иван Крамской. Концепция искусства Крамского основана на идеях Николая Чернышевского: картина должна не просто изображать действительность, а «интерпретировать для зрителя, способствуя просвещению и счастью человека». Идея объединения художников на базе передвижных выставок изложена в письме группы московских художников коллегам из Санкт-Петербурга.

В основе идеи передвижников лежат 5 принципов:

- отказ от эстетического реализма;

- отказ от академической рутины;

- невосприимчивость к иностранным влияниям;

- миссионерская роль искусства;

- реализм.

В уставе общества говорится, что цель объединения – организация передвижных художественных выставок во всех городах империи для того, чтобы:

- предоставить жителям провинции возможность ознакомиться с русским искусством;

- развивать у людей любовь к искусству.

Также общество планировало помочь участникам, продающим свои работы, донести творчество до широкого круга зрителей.

Первая выставка состоялась в Петербурге 11 декабря (по старому стилю – 29 ноября) 1871 года в здании Академии художеств. На выставке представили полотна 16 живописцев. Затем картины экспонировались в Москве, Киеве, Харькове. Всего показали 82 произведения от 20 художников.

Особенной популярностью у аудитории пользовалась и до сих пор пользуется картина «Грачи прилетели» Алексея Саврасова. Живописец Иван Крамской писал другу Федору Васильеву о том, что выставка пользуется успехом у посетителей. Отмечая при этом, что среди массы представленных полотен особенно гости выделяют именно «Грачей».

Выставка передвижников стала ежегодной и демонстрировалась в 12 городах России. Кроме нее, проводились показы и в городах, до которых главные выставки не добирались. В таких случаях экспозиции комплектовали из полотен, которые не выставлялись на продажу при проведении основных выставочных мероприятий.

Галерея художника Шилова

В 1996 году Александр Максович Шилов обратился в Государственную Думу с просьбой о том, чтобы все его работы были переданы в дар государству. Такая идея не раз приходила к художнику после его выставок, когда посетители просили создать постоянно действующую галерею работ Шилова.

13 марта этого же года при единогласном решении всех фракций было вынесено постановление Госдумы РФ о принятии коллекции Шилова государством. В Правительство России была направлена просьба о выделении помещения для выставки художника. Сначала планировали выделить три зала непосредственно на территории Кремля, но из-за режимности объекта решение изменили. Галерея художника Шилова была размещена по адресу Знаменка, 5. Учредителем галереи выступало Правительство Москвы, было принято и размещено 355 работ художника Шилова.

Портреты обычных людей

Для выдающегося портретиста моделями служили люди различных профессий, возраста, внешности, материального и социального статуса. В этом отношении художник Шилов никогда не имел особенных предпочтений. Главное для него – постигнуть внутренний мир человека и найти то самое мгновение, когда раскрывается судьба и обнаруживаются тайны его души. Хотя среди произведений автора немало и детских образов. Чистота и обаяние детства на полотнах Шилова показаны с проникновенной силой.

Все портреты написаны с натуры. Художника в равной степени интересуют образы как знаменитых людей, так и тех, о ком его поклонники узнают лишь благодаря его выставкам. Он изображал ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных матерей, неизвестных деревенских старух. Его трогательная картина «Одна» – не просто портрет пожилой женщины на фоне бедной обстановки русской избы. Это изображение одиночества, тоски, которое испытывает человек в старости.

Личная жизнь

Сразу после окончания учебы Александр женился на Светлане Фоломеевой, с которой знаком с институтской скамьи. В марте 1974 года у них родился сын Александр. В суете повседневной жизни пара так и не нашла общих интересов и спустя трех лет брака рассталась.

Александр Александрович Шилов, сын Александра Шилова и Светланы – преуспевающий художник современности, пишет в жанре пейзажа.

Сын Александр

1977, судьба свела Александра Шилова с Анной Данилиной, в девичестве Ялпах, с которую знает уже 10 лет. Брак длился 21 год. 1979 год, родилась дочь Маша. Сколько зарисовок посвятил отец маленькому ангелочку! 1983 – из-под кисти художника выходит картина «Машенька».

Со второй женой Анной

Болезнь и последующая смерть дочери Маши положили конец отношениям пары, не скрепило семью даже рождение еще одной девочки, Анастасии (1996).

Третий, неофициальный союз изографа и 25-летней скрипачки начинался, когда была еще жива дочь, Мария. В трудное время увидел в ней опору, обещал жениться

Девушка польстилась вниманием метра искусства, но слишком много ожидала. После смерти Маши последовал длительный процесс развода с Анной

В 1997 году Юлия Волченкова родила Александру дочь Катерину, которую художник признал, дал фамилию и отчество, очень любил, но так и не оформил законных отношений с ее матерью.

Детство и юность

Биография Исаака Ильича Левитана, выдающегося российский художника, начинается в 1860 году в небольшом городке Кибарты (сейчас находится на территории Литвы), в совсем небогатой еврейской семье. Его отец, Илья Левитан, преподавал иностранные языки, а также работал переводчиком. Исаак был самым младшим, четвертым ребенком в семье: у него были старшие брат Авель Лейб и две сестры — Тереза и Эмма.

Художественные способности Левитана стали проявляться еще в детстве. Он не единственный в семье имел склонность к изобразительному искусству, его брат также увлекался живописью. В начале 1870-х, в надежде улучшить материальное положение, семья Левитанов переехала в Москву, где Авель Лейб поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. По примеру брата, двумя годами позднее, в возрасте тринадцати лет, туда поступил и Исаак. Этот период стал ключевым для творческой биографии Исаака Левитана.

Юный художник учился успешно и считался подающим надежды. Однако через несколько лет умерла сначала мать, а затем и отец. Дети остались одни, в крайней нужде. Им помогали друзья, а также само училище, желавшее поддержать талантливых учеников. В 1877 году выдающийся русский живописец Алексей Саврасов, будучи преподавателем пейзажного класса, взял Левитана к себе в ученики. И тот быстро оправдал надежды учителя: в этом же году о двух его картинах, участвовавших в выставке, написали в газетах, а ему вручили серебряную медаль и денежный приз в размере 220 рублей. Это был первый успех юного шестнадцатилетнего живописца. В училище, помимо Саврасова, ему также повезло учиться у таких учителей, как Перов и Поленов.