Век прошлый: новый мир и героика Севера

После революции внимание искусства было приковано к построению новой жизни, появлению «нового человека», — на всей протяженности бывшей Российской империи, и здесь географические нюансы были не особо важны. Но уже в тридцатые годы, когда появилась задача показать эту самую новую, изменившуюся жизнь людей во всех уголках страны, художников специально стали отправлять в экспедиции на Север

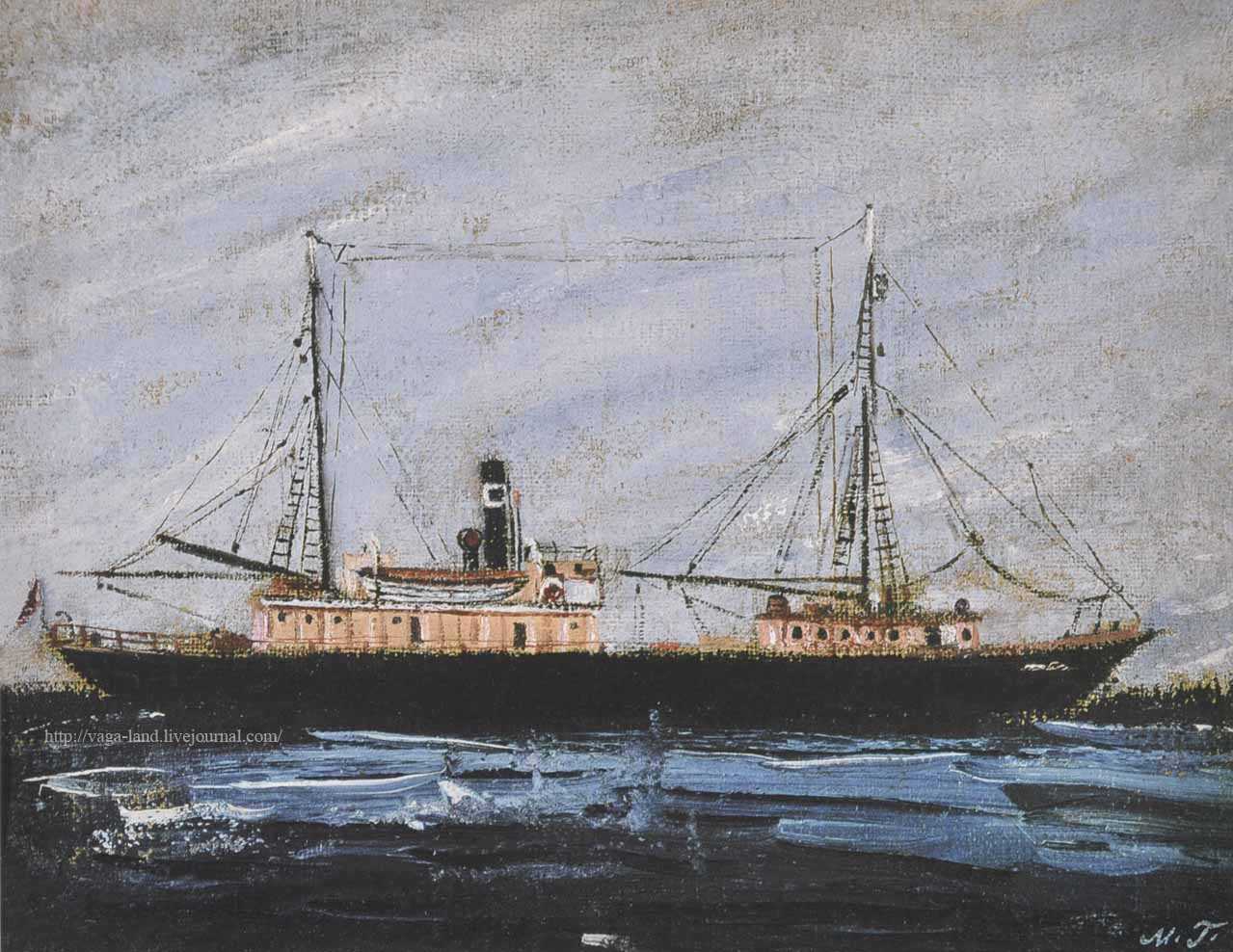

В таких экспедициях побывал и Михаил Гуревич, позднее ушедший добровольцем на фронт и погибший в 1943 году. Его работы, посвященные Северу, — романтическое яркое проживание увиденной природы, достижений техники («Полярный разведчик “Персей”», 1933; «Волны Баренцева моря», 1933; «Порт Игарка», 1932). Кстати, его работы показывают, что соцреализм еще не захватил власть, не стал единственно возможным способом художественного выражения, и художники могли решать свои художественные задачи иначе, так, как казалось интересным им

Но уже в тридцатые годы, когда появилась задача показать эту самую новую, изменившуюся жизнь людей во всех уголках страны, художников специально стали отправлять в экспедиции на Север. В таких экспедициях побывал и Михаил Гуревич, позднее ушедший добровольцем на фронт и погибший в 1943 году. Его работы, посвященные Северу, — романтическое яркое проживание увиденной природы, достижений техники («Полярный разведчик “Персей”», 1933; «Волны Баренцева моря», 1933; «Порт Игарка», 1932). Кстати, его работы показывают, что соцреализм еще не захватил власть, не стал единственно возможным способом художественного выражения, и художники могли решать свои художественные задачи иначе, так, как казалось интересным им.

«Полярный разведчик “Персей”», Михаил Гуревич

«Полярный разведчик “Персей”», Михаил Гуревич

Участвовал в арктической экспедиции и Федор Решетников (1906–1988). В своих «северных» работах он показывает героику арктической жизни, эта героика — и в драматических моментах, и в художественном рассказе о жизни полярников («Больной О. Ю. Шмидт покидает лагерь челюскинцев», 1934; «Первый камбуз на льдине», 1934).

3

Великая отечественная война

* С первых дней Великой Отечественной войны Н.К.Рерих использует все возможности, чтобы помочь Родине. Вместе с младшим сыном он устраивает выставки и продажу картин, а все вырученные деньги перечисляет в фонд Красной Армии.* Н.К.Рерих пишет многочисленные статьи в газеты, выступает по радио в поддержку советского народа.* «Спорили мы со многими шатунами, сомневающимися. Лжепророки предрекали всякие беды, но всегда говорили мы: «Москва устоит!», «Ленинград устоит!», «Сталинград устоит!». Вот и устояли! На диво всему миру выросло непобедимое русское воинство!»,- писал Н.К.Рерих в 1943 году в статье «Слава».* В эти грозные для России годы художник в своём творчестве вновь обращается к теме родной земли. Он создаёт целый ряд картин — «Александр Невский», «Партизаны», «Победа». Н.К.Рерих, используя образы русской истории, предвидит победу русского народа над фашизмом.

Краткая биография

- В 1949 году Евгений поступил в Свердловское художественное училище на кафедру живописи. Перед этим он окончил курс школы в учебном заведении при заводе. Правда, Евгений с детства мечтал стать скульптором, но, как выяснилось уже при поступлении, такой специальности в Свердловском училище не было.

- В 1952 году юный живописец блестяще закончил курс. Одаренный художник решил продолжить обучение.

- В том же 1952 году он приехал в Северную столицу и поступил в престижное по тем временам Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной (ныне Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица).

- В стенах «Мухинки» начинающий творец провел 6 лет и выпустился в 1958 году.

- В отличие от многих сокурсников, Широков не остался в столице, а отправился нести свет искусства в провинцию. Практически случайно по дороге в Свердловск Евгений остановился у друга-живописца в Перми и…остался там на всю жизнь. Служителя муз вдохновляла суровая и прекрасная природа Прикамья, близкие по духу личности, например, А.С. Солдатов, председатель совнархоза г. Пермь, который помогал начинающим художникам устраиваться на работу. Ко всему прочему, душой Евгения завладел пермский балет. Множество живописных полотен Широкова изображают изящных балерин во время тренировок и выступлений. Благодаря совершенному исполнению поз танцовщиц, Евгения Николаевича можно назвать «русским Эдгаром Дега».

- Широков как художник был последователем «сурового стиля». Это течение в искусстве появилось во времена Оттепели 50-60-х годов. Оно возникло как противоположность соцреализму – «стилю Сталина», средству пропаганды, идеализирующему режим, превозносящему вождей. К «суровому стилю» относились члены группы «Семерка», братья Смолиновы и др. Один из основоположников течения, Алексей Бобриков, проводил аналогию между персонажами живописных полотен «сурового стиля» и пуританами – протестантами. И те и другие – люди возмужалые, волевые, привыкшие нести ответственность за свои решения, имеющие собственное мировоззрение, отличающееся от официального. Они направляли свои силы в общее русло, трудились на общее благо. Художники «сурового стиля» писали «героев своего времени» — обычных людей из низших слоев общества, воспевали их тяжелый труд и непоколебимую силу воли.

- В 1979 году написана наиболее знакомая простому обывателю картина художника — «Друзья». По этому произведению часто пишут сочинения в школе. Картина изображает представления живописца о дружбе и обоюдной привязанности человека и четвероногого питомца. Между героями присутствует глубокая духовная связь. Они понимают друг друга без слов.

- В 1969 году создан портрет писателя и драматурга Виктора Петровича Астафьева, выполненный Евгением Широковым и тоже принесший художнику успех. Картина воспринималась как образец портретного искусства, ценилась не только российскими, но и зарубежными искусствоведами. Сейчас она расположена в Третьяковской галерее.

- Широков всегда был признанным деятелем искусства. Одно за другим он получал:

- В 1968 году — звание Заслуженного художника РСФСР.

- В 1976 году — Народного художника РСФСР.

- В 1986 году — Народного художника СССР.

- Помимо этого, он был награжден званием Почетного гражданина Перми и Пермской области, получал грамоты от Министерства культуры и даже от Верховного Совета СССР (1973 год).

- Огромное значение Широков придавал сохранению живописной школы. «Нельзя стать мастером в искусстве, не впитав достижений предшественников».

- С 1993 по 2017 год Евгений Николаевич преподавал в Пермском государственном институте искусств и культуры. В последние годы жизни он даже больше занимался преподавательской деятельностью, чем созданием художественных произведений. Профессор Широков видел свою миссию в том, чтобы открывать новые таланты. Он говорил: «каждый ученик — индивидуальность, и эту индивидуальность надо поддерживать».

- Евгений Николаевич самостоятельно разрабатывал учебную программу для ПГИИКа, основал кафедру портретной живописи.

- За всю свою карьеру в институте Широков выпустил 46 студентов. 18 из них удостоились чести вступить в Союз художников России.

- 31 декабря 2017 года Евгений Николаевич умер в возрасте 86 лет. Смерти предшествовала продолжительная болезнь.

Художник Евгений Широков

Светлана Шатунова и история знакомства с легендарным исполнителем

Юрий Шатунов всегда пользовался огромной популярностью у женского пола. Тысячи молодых девочек-поклонниц мечтали о том, чтобы познакомиться с исполнителем поближе. Но в группе «Ласковый май» всегда была жесткая дисциплина и заводить серьезные отношения участникам коллектива было запрещено, тем более что многие из них в период популярности были несовершеннолетними.

Юрий Шатунов признался в одном из интервью, что всегда верил в любовь с первого взгляда и в его жизни все получилось именно так. С женой Светланой он познакомился в ресторане одного из немецких отелей. Юра и Светлана праздновали новый 2001 год в разных компаниях. Заметив красивую девушку, Шатунов подошел познакомиться. К его удивлению, она не узнала в нем солиста легендарной группы и это сильно подкупило.

Светлана переехала в Германию в детском возрасте. Ее родителям предложили престижную работу. Сама девушка окончила факультет юриспруденции Мюнхенского университета и строила свою карьеру в данном направлении. Уже через несколько месяцев после знакомства Светлана и Юрий начали жить вместе. При этом Шатунов часто выезжал в Россию по рабочим делам. Он тщательно скрывал от посторонних то, что у него есть любимая женщина. До сих пор о Светлане известно очень мало. Шатунов объясняет свои старания максимально скрывать личную жизнь желанием обезопасить Светлану. По его словам некоторые его поклонницы вели себя не совсем адекватно и даже угрожали.

В 2006 году Светлана родила сына Дэнниса. В 2007 родители покрестили сына в одном из самых красивых храмов Сочи, где живет сестра Светланы. В том же году Шатунов сделал любимой предложение и они расписались. От пышной свадьбы решено было отказаться, так как они уже много лет жили вместе, успели стать родителями и не хотели привлекать к себе лишнего внимания.

В 2013 году Светлана стала мамой во второй раз, подарив супругу дочь Эстеллу. Имя малышки в переводе означает «звездная» и его выбрал Юрий Шатунов. Легендарный солист «Ласкового мая» оба раза присутствовала на родах жены и не жалеет о таком опыте. Крестным отцом дочери и сына Шатунова является его давний коллега, продюсер Андрей Разин.

Живопись и творчество

Творческий путь Петра Кончаловского был долгим: начав с классической живописи, он прошел период поиска новых способов самовыражения и в итоге вернулся к реалистичной стилистике. Проследить это можно на примере автопортретов художника, написанных в разных направлениях и с использованием диаметрально противоположных цветовых решений.

Сначала стилистика Кончаловского напоминала творчество Константина Коровина, но, завершив учебу, художник отправился в Париж, где побывал на выставке картин Винсета Ван Гога. Впечатления от живописи гениального фламандца наложили отпечаток на творчество Кончаловского: по словам художника, Ван Гог раскрыл Петру глаза на собственное творчество.

Работы Петра Кончаловского, сделанные под влиянием живописи Ван Гога и Матисса

В работе того периода легко заметить влияние и других прославленных художников: Поля Сезанна и Анри Матисса – их картины поражали Кончаловского до глубины души.

В начале 1910-х годов Петр Петрович вместе с коллегами по цеху организовал художественную группу «Бубновый валет». Ее участники демонстративно пренебрегли канонами реалистической живописи и следовали по пути формализма. Основами творчества стали постимпрессионизм, кубизм и фовизм.

Портрет семьи кисти Петра Кончаловского

В этот период биографии сформировался собственный стиль Кончаловского: плотный, насыщенный, изобилующий яркими красками и лишенный ненужных деталей. Характерной особенностью, с которой Петр Петрович в то время писал натуру, является статичность: в натюрмортах, портретной и композиционной живописи художника нет и намека на динамику.

В 1912 году Кончаловский попробовал себя в качестве театрального художника и сделал костюмы и декорации для оперы «Купец Калашников» в постановке Антона Рубинштейна. Этой работой, стилизованной под лубок, Петр Петрович остался доволен и до конца жизни считал ее лучшим своим произведением в этом жанре. В это время в картины художника вместе с примитивизмом приходит «движение», внутренняя энергия. Это хорошо заметно по таким работам, как «Печка» и «Сухие краски».

Эскиз декорации Петра Кончаловского для оперы «Купец Калашников»

Когда началась Первая мировая война, Петр Петрович ушел на фронт, но воевал недолго – в 1915 году художника контузило, и его направили в тыл, на лечение. После этого Кончаловский участвовал в «Выставке картин левых течений», а также вышел из «Бубнового валета», перейдя в объединение «Мир искусства».

После революции в живопись Петра Петровича начал возвращаться реализм, хотя краски остались по-прежнему яркими. Кончаловского привлекала «радость жизни», хотя он умел совмещать ее с действительностью, придавая картинам как комический, так и трагический колорит. Это видно по портрету Всеволода Мейерхольда, который на момент написания картины уже лишился театра: яркие краски приглушены, а выражение лица режиссера говорит само за себя.

Портрет Всеволода Мейерхольда кисти Петра Кончаловского

Особое место в живописи Кончаловского всегда занимали натюрморты, особенно цветочные. Художник говорил, что пишет их по причинам, сходным с теми, по которым пианисты играют гаммы – это трудное и необходимое упражнение.

Натюрморт Петра Кончаловского «Сирень в корзине» Наиболее яркими представителями цветочной тематики в произведениях Петра Петровича являются картины «Сирень в корзине», «Пионы у окна» и «Всякие цветы».

Важным этапом творчества Кончаловского стал период увлечения фигурой Михаила Лермонтова. В 1927 году Петр Петрович уехал на Кавказ, и результатом поездки стала серия картин, основанных на творчестве поэта. В 40-е годы художник писал портрет Михаила Юрьевича, выбрав для изображения трудный период биографии Лермонтова. На картине поэт изображен в момент отдыха на станции Казбек, на которой он остановился, следуя в первую ссылку.

Натюрморт Петра Кончаловского «Пионы у окна»

Советская власть мало повлияла на творчество Кончаловского – художник всегда старался держаться как можно дальше от политики, но при том – не вступать с ней в конфронтацию.

Петру Петровичу даже удалось избежать написания портрета Иосифа Сталина, хотя ему предлагали – он сослался на то, что, будучи реалистом, не может использовать в качестве натуры фотографию. Допускать к настоящему «великому вождю» художника, разумеется, никто не собирался. И даже при этом Кончаловский получил в 1942 году Сталинскую премию за многолетние выдающиеся заслуги в области искусства.

Личная жизнь

Чем занимается Юрий сейчас? Певец часто приезжает в Россию. У него достаточно плотный гастрольный график. Супруга Шатунова с детьми живет в загородном доме в городке Бад-Хомбург (Германия). В творчество супруга женщина не вмешивается. В биографии Светланы нет ничего примечательного. Свою жизнь оная посвятила воспитанию детей и супругу.

Из-за плотного гастрольного графика дома Юрий бывает не более 3 месяцев в году. Светлана не ревнует мужа к поклонницам, поскольку воспринимает их как часть профессии певца.

Как выглядит жена Шатунова, можно увидеть на фото в интернете. Но о самой Светлане информации не так много. Юрий старается оградить семью от журналистов. В Инстаграм пара фото не выкладывает. Известно, что Светлана имеет юридическую практику. Но работа для нее – не самое главное. На первом месте всегда стоит семья.

Сын Дэннис увлекается пением, он ходит в школу и на спортивные занятия. Он очень похож на папу. Маленькую Эстеллу мама водит на танцы. В семье заведено разговаривать на русском языке.

Предлагаем вашему вниманию видео о Юрии Шатунове:

География — любимый школьный предмет

До того как стать известным, Паустовский сменил десятки городов и профессий. Родившись в Москве, через 6 лет переехал на Украину, где жил, взрослел, писал первые очерки в журналы. Затем вернулся в Москву, устроившись кондуктором трамвая. В городе он пробыл недолго — ждала работа на санитарных поездах. А после — на заводах в Екатеринославе, Юзовке, Таганроге.

Февральская революция вернула его в Москву для работы репортером, но следом опять пошли переезды: Киев, Одесса, Крым, Сухуми, Батуми, Тбилиси, Баку, Ереван. Паустовский побывал даже в Северной Персии, пока в 1923 году не вернулся в Москву.

Учёба в Академии художеств и Петербургском университете

* В Академии художеств Н.К.Рерих занимается в классе знаменитого пейзажиста Архипа Ивановича Куинджи.* В 1897 году Николаю Рериху вручили диплом на звание художника. Его дипломная работа называлась «Гонец. Восстал род на род». Эту работу прямо с выставки приобрёл для своей коллекции П.М. Третьяков.

* Через год в 1898 году Николай Рерих заканчивает юридический факультет Петербургского университета.* Отец надеялся, что старший сын наследует его нотариальную контору и станет юристом. Но, к тому времени, Николай Рерих уже выбрал другой жизненный путь и будущее звало его к новым горизонтам. * После окончания учебы Николай Рерих поступил на службу в Общество поощрения художеств помощником директора музея и одновременно — помощником главного редактора журнала «Искусство и художественная промышленность». * Каждое лето Николай Константинович, к тому времени уже активный член Археологического общества, совершает археологические экспедиции, которые дают ему богатый материал для творчества.* Он создаёт серию архитектурных этюдов, которая и сейчас помогает увидеть красоту русского зодчества.

Четырежды номинант Нобелевской премии

Паустовский четыре раза выдвигался на Нобелевскую премию по литературе, но так и не получил ее. Считается, что по политическим причинам. Первый раз, в 1965 году, он уступил Михаилу Шолохову. На следующий год писатель не вошел в короткий список. В 1967 году Паустовский был выдвинут на премию шведским автором Эйвиндом Юнсоном, но комитет отклонил его кандидатуру. Третий раз был номинирован в 1968 году, но скончался, не дожив до выбора лауреата.

Все, кто знали писателя лично, говорили о нем как о крайне справедливом, честном и порядочном человеке, который никогда не шел на сделку с совестью. Он не служил партии, не писал восторженных благодарностей и не участвовал в заговорах против коллег, но помогал тем, кто в этом нуждался.

Увлечение археологией

* Однажды летом, когда Рериху шел 10-й год, в имение отца Извару приехал известный археолог Лев Ивановский. Ученому понравился смышленый гимназист и он стал брать его с собой на раскопки. Во время этих раскопок исторические события, о которых Николай Рерих читал в детстве, словно оживали в его воображении.* «Ничто и никаким способом не приблизит так к ощущению древнего мира, как собственноручная раскопка» — писал впоследствии Николай Константинович.Увлечение археологией* Николай Рерих серьезно увлекается археологией: читает книги по истории, сам проводит раскопки в окрестностях имения своей семьи, делает зарисовки древних курганов, записывает народные легенды, былины, предания.* Все это найдет отражение в будущих картинах художника. С точностью учёного-археолога он откроет нам мир древних славян на своих полотнах.

Центрально-азиатская экспедиция

* В 1924-1928 годах Н.К.Рериху удалось осуществить свою давнюю мечту — экспедицию по труднодоступным районам Центральной Азии. Она прошла по маршруту: Индия — Китай — Алтай — Монголия -Тибет — Индия.* Экспедиция дала богатейший материал: были собраны коллекции минералов и высокогорных растений, впервые на картах были отмечены и уточнены десятки горных вершин и перевалов, зарегистрированы неизвестные науке археологические памятники, найдены уникальные древние манускрипты.

* Во время Центрально-азиатской экспедиции было пройдено 25 тысяч километров, преодолено 35 высокогорных перевалов, две большие пустыни — Такла-Макан и Гоби. Н.К.Рерихом написано более 500 картин, этюдов и рисунков. Были написаны книги «Сердце Азии», «Алтай — Гималаи».

Паустовский и муза Матисса

Писатель был женат трижды. Первый раз 24-летний Паустовский венчался с Екатериной Загорской. Они встретились на фронтах Первой мировой. После 20 лет брака, в котором родился сын, семья распалась, и Паустовский женился во второй раз на Валерии Валишевской-Навашиной, сестре известного польского художника.

А самой большой его любовью, как он сам говорил, стала актриса Татьяна Евтеева-Арбузова: «Нежность, единственный мой человек, клянусь жизнью, что такой любви (без хвастовства) не было еще на свете». В этих отношения у 58-летнего писателя родился сын Алексей.

Но помимо любовных отношений, судьба свела писателя с еще одной удивительной женщиной — Лидией Делекторской. Переводчица, секретарь и муза художника Анри Матисса познакомилась с Паустовским во время его поездки в Европу в 1956 году. Между ними сразу завязалась крепкая дружба, а знаменательную встречу писатель отразил в очерке «Мимолетный Париж».