Комплимент Гете

Министр народного просвещения Сергей Семенович Уваров, чьи взгляды укалдывались в известную триаду «Православие, Самодержавие, Народность», часто подвергался критике за многословность и поверхностность знаний. Критиковали его за скупость и неприкрытый цинизм. Я. К. Каневский, «Сергей Семёнович Уваров», 1844 г.Фото: ru.wikipedia.org

А. С. Пушкин посвятил Уварову стихотворение «На выздоровление Лукулла», об омерзительном случае из биографии высокого чиновника. Во время тяжелой болезни его родственника по жене — Шереметева — Уваров приказал опечатывать все имущество своей личной печатью, боясь потерять в наследстве. А Шереметев выздоровел!

Будучи поклонником Гете, он носил с собой письмо поэта с рецензией на собственное творчество. В письме было написано:

Иван Купала

Обычаи, предания и обряды русского народа, связанные с этим праздником, сохранились до наших дней. Конечно, многое претерпевало изменения, но основной смысл остался прежним.

По преданиям, день летнего солнцестояния люди старались задобрить великое небесное существо, дабы оно подарило им хороший урожай и отвело болезни. Но с приходом христианства Купала соединился с праздником Ионна Крестителя и стал носить название Иван Купала.

Наиболее интересен этот праздник тем, что предания гласят о великом чуде, происходящем в эту ночь. Конечно, речь идет о цветении папоротника.

Этот миф заставлял многих людей на протяжении нескольких веков бродить ночью по лесу в надежде увидеть чудо. Считалось, что тот, кто увидит, как цветет папоротник, узнает, где спрятаны все клады мира. Помимо этого, все травы в лесу приобретали особую лекарственную силу в эту ночь.

Девушки плели венки из 12 разных трав и пускали их по реке. Если он утонет – жди беды. Если плывет достаточно долго – готовься к свадьбе и достатку. Чтобы смыть с себя все грехи, нужно было искупаться и прыгнуть через костер.

История

Стихотворные описания П. А. Федотова

|

В конце 1843 года Павел Федотов, прослуживший перед этим около десяти лет в лейб-гвардии Финляндском полку, подал в отставку, поселился на 16-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге и полностью посвятил себя художественной деятельности. Имея изначальное намерение стать баталистом, вскоре он понял, что ему больше по душе бытовой жанр, в рамках которого в 1844—1846 годах им была создана серия многофигурных сепий. В 1846 году Федотов написал свою первую картину — «Свежий кавалер», а в 1847 году — ещё одно полотно, «Разборчивая невеста». В 1848 году Павел Федотов начал работать над картиной «Сватовство майора» (также известной под названием «Женитьба майора»), которая была окончена в том же году. Для окончания работы над картиной по ходатайству Карла Брюллова Федотов получил от Императорской Академии художеств 700 рублей ассигнациями, которые, в частности, можно было использовать на натурщиков, костюмы и прочие материалы. По словам скульптора Николая Рамазанова, дружившего с художником, во время работы над «Сватовством майора» Федотов «не позволял себе делать ничего без натуры» — платье невесты было специально для этого случая заказано; многие другие вещи, «до малейшей безделицы», были им куплены или взяты напрокат.

Сватовство майора (авторский вариант-повторение, холст, масло, 56 × 76 см, 1850—1852, ГРМ)

В октябре 1849 года полотно, под названием «Поправка обстоятельств, или Сватовство», демонстрировалось на выставке Академии художеств. На той же выставке экспонировались две другие картины Федотова — «Свежий кавалер» и «Разборчивая невеста». По словам художника и критика Александра Бенуа, представленные на академической выставке картины Федотова «имели колоссальный успех, небывалый со времён „Помпеи“», заслужив «восторженное одобрение не только публики, но и, очевидно, по недоразумению, академических профессоров, в том числе самого Карла Брюллова». За полотно «Сватовство майора» Академия художеств присвоила художнику звание академика.

Федотов сочинил для своей картины стихотворное описание — так называемую рацею, которую он сам читал посетителям выставки 1849 года. По другим данным, сначала Федотов сочинил краткое стихотворное описание, а более длинная рацея с подробным описанием картины была создана им к двум персональных выставкам 1850 года в Москве, на которых демонстрировалась картина «Сватовство майора», — в галерее А. Ф. Ростопчина и в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

Впоследствии Федотов продал картины «Сватовство майора» и «Свежий кавалер» Фёдору Прянишникову, но получил за них значительно меньшую сумму, чем та, на которую рассчитывал: изначально предложив за «Сватовство» две тысячи рублей, при окончательном совершении сделки Прянишников объявил художнику, что сможет заплатить только половину; испытывавший материальные затруднения Федотов был вынужден согласиться. С тех пор полотно «Сватовство майора» находилось в собрании Прянишникова в Санкт-Петербурге; в описании его коллекции, изданном в 1853 году, картина фигурировала под названием «Приезд жениха». После смерти Прянишникова, последовавшей в 1867 году, картина была передана в Московский Румянцевский музей, в каталоге которого, опубликованном в 1915 году, она имела двойное название — «Приезд жениха (Сватовство майора)». В 1925 году, после расформирования Румянцевского музея, полотно поступило в Государственную Третьяковскую галерею.

В 1850—1852 годах Федотов написал вариант-повторение картины «Сватовство майора» (альтернативное название — «Смотрины в купеческом доме»), который ныне хранится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге (холст, масло, 56 × 76 см; ранее в каталоге в качестве даты создания картины указывалось «около 1851 года», датировка «1850—1852» была предложена в каталоге, выпущенном к выставке 1993 года). Этот вариант-повторение до 1870 года находился в собрании московского мецената Василия Кокорева, а затем — в Царскосельском Александровском дворце, откуда в 1897 году был передан в создаваемый в то время Русский музей императора Александра III (ныне — Государственный Русский музей). Согласно надписи, сделанной на обратной стороне полотна реставратором А. Сидоровым, в 1886 году масляный слой с изображением был перенесён со старого холста на новый. Хотя сюжет и расположение персонажей в целом сохранены, вариант из Русского музея имеет ряд существенных отличий от картины из Третьяковской галереи.

Учёба

Всё холера виновата 1848г.

Всё холера виновата 1848г.

В 11 лет Павла Федотова отдали в Кадетский корпус – отец, прошедший службу и Русско-турецкую войну, военную карьеру прочил и сыну, что соответствовало времени и атмосфере в стране – позже эти годы в истории Российской империи получат название «николаевской военщины».

Никакого домашнего образования Павел не видел, поэтому поначалу ему было очень трудно. Он оказался упорным и усидчивым учеником – через несколько месяцев его успехи стали очевидными и Федотов опередил остальных воспитанников. У него оказались прекрасные способности. Живое воображение и хорошая память помогали усваивать самый сложный материал. Особенно увлекали история, литература, география, химия. Фантазия разыгрывалась над скучными для других страницами и делала учёбу занимательной для подростка. Он мог часами просиживать над описанием битв, любил переводить немецкие оды и складывать их в стройные стихотворения. С удовольствием ходил на хор, на занятия по игре на фортепиано и гитаре.

В 1830 году отличная учёба стала основанием для присвоения ему чина унтер-офицера.

Свадебные обряды

С самого рождения жизнь человека была тесно связана со множеством традиций. Старинные свадебные обряды русских способны удивить даже современных жителей России. К примеру, одним из важных предсвадебных ритуалов был “целовальник”, что устраивали на Масленицу.

Любой житель села мог прийти в дом к невесте и от души поцеловать её. Конечно, подобные обычаи вряд ли нравились женихам, однако такой ритуал связывали с выражением симпатии и пожеланиями счастливой семейной жизни.

А вот в день свадьбы сам жених должен был появиться перед своей избранницей. Причём сделать это надо было эффектно. Для яркого появления следовало нарядить коней и взять упряжку для трёх лошадей. Главного из них украшали лентами и цветами, на упряжь вешали колокольчики. Даже во время перемещения повозки по селению все соседи слышали перезвон и шум, а потому знали, что это – свадебная процессия.

Русская тройка

Для невесты же самым важным оказывался второй день свадьбы. Она должна была пройти несколько испытаний. Девушке задавали принести воды из колодца. Носить её она должна была до тех пор, пока не откупится мешочком табака. А ещё родственники рассыпали на полу солому и монеты, которые невеста должна была отделить друг от друга. Так проверялись её терпеливость, аккуратность и зрение.

Кстати, некоторые древние свадебные обычаи в России сохранились и до наших дней, хотя в большинстве своём остались лишь в сельской местности. Мне ещё в детстве приходилось бывать на свадьбах, когда перед молодыми осыпали крупой, монетами и конфетами. Подобную традицию соблюдали ещё много веков тому назад. Считается, что так гости и родственники желают молодой семье процветания, богатства и сладости любви.

Русская традиционная свадьба

Спас

Это еще один сладкий праздник, корни которого уходят в давние времена. 14 августа Россия отмечает Медовый Спас. В этот день соты заполнены сладким лакомством и наступает пора собирать тягучую жидкость янтарного цвета.

19 августа — Яблочный Спас. Этот день знаменует собой приход осени и начало сбора урожая. Люди спешат в церковь, чтобы освятить яблоки и отведать первых фруктов, так как до этого дня есть их запрещалось. Угощать плодами нужно всех родных и близких. Кроме этого, пекут яблочные пироги и угощают всех прохожих.

Ореховый Спас начинается 29 августа. С этого дня было принято копать картошку, печь пироги из свежей хлебной муки, заготавливать на зиму орехи. По всей стране проходили большие праздники – в селах устраивали гулянья перед сбором урожая, а в городах проходили ярмарки. В этот день птицы начинают улетать в теплые края.

Трагедия царя и шута

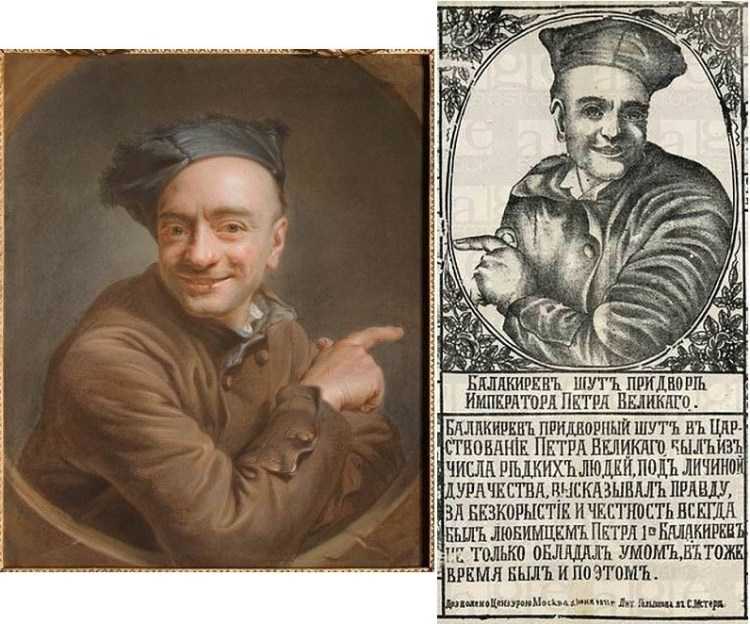

Естественно, Балакирев не 24 часа в сутки носил личину шута. Большую часть времени он выполнял всевозможные поручения и нес службу при дворце.

Здесь уместно сказать об одной особенности Петра. Он придавал большое значение контролю за исполнительностью в государственных делах.

Зная характер многих своих сподвижников, медлительность, себялюбие, а также лень, и вместе с тем поразительное умение оправдываться и на все находить объективные причины, Петр над многими сановниками ставил простого и преданного офицера в небольшом чине, но с большими полномочиями контроля за выполнением своих распоряжений.

Не избежал такого «контролирующего» даже фельдмаршал Б.П. Шереметев. Конечно, это многих коробило, но ослушаться царя никто не смел.

«Контролирующие» имели право докладывать лично Петру, минуя все инстанции, при малейших признаках уклонения от его распоряжений. Балакирев также стал своеобразным «контролирующим» над временщиками и вельможами при дворце, включая и охрану. Н.И. Панин, хорошо знавший Балакирева уже в преклонные годы, писал:

«Его шутки никогда никого не язвили, но еще больше рекомендовали» (характеризовали. – Л.В.).

Однако «язвить» Балакирев перестал после того как побывал на дыбе с вывернутыми руками…

Шел 1724 год. Балакирев уже пятый год как был в Петербурге и нес службу во дворце. Влияние и авторитет России среди европейских государств усилиями Петра и самих россиян стали огромны.

На фоне исторических событий жизнь Балакирева, пожалуй, была довольно сытой и безбедной.

Как человек расторопный, остроумный и находчивый, он быстро выдвинулся. Ему стала покровительствовать императрица Екатерина I, сделавшая его ездовым или гонцом, ибо, по давней традиции, шуты развозили царскую почту, записки Петра и Екатерины различным лицам.

Сохранилось немало писем Петра к Екатерине, написанных при пламени свечи. Они полны нежности и внимания к ней и детям. Вот типичный тон писем того времени:

Последний раз Петр назвал ее «Катеринушкой» 31 октября 1824 года, после чего узнал, что она ему изменяет. Узнал, как и положено мужу, самым последним. И к этому горькому событию оказался причастным шут Иван Балакирев.

Покрова

14 октября народ прощался с осенью и встречал зиму. Нередко в этот день шел снег, который сравнивали с фатой невесты. Именно в этот день принято заключать браки, потому что Покрова дарит любовь и счастье всем влюбленным людям.

Есть для этого праздника и особенные обряды. Женщины в первый раз разводили огонь в печи, символизирующий тепло и уют в доме. Использовать для этих целей нужно было ветви или поленья плодовых деревьев. Так можно было обеспечить хороший урожай на следующий год.

Хозяйка пекла блины и Покровский каравай. Этим хлебом нужно было угостить соседей, а остатки припрятать до Великого поста.

Также в этот день можно было просить у Богородицы защиты для детей. Женщина вставала с иконой на скамью и читала молитву над своей семьей. Все дети опускались на колени.

Молодые девушки и парни устраивали посиделки. Считалось, что всем, кто заключил брак в этот день, Богородица дарит защиту.

Узнать больше обо всех традициях можно в учебном курсе Основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). Обычаи и обряды русского народа раскрыты там с максимальной точностью и описаны в соответствии с историческими фактами.

Семейные традиции

Большое количество русских народных обычаев связано с созданием семьи и появлением в ней детей. Некоторые из обрядов сохранились со времен язычества, после Крещения Руси к ним добавились новые.

Русская свадьба

Русские свадебные традиции включают в себя множество интересных ритуалов и обрядов. Первый из них ― сватовство. Представитель родителей жениха приходят в дом к родителям невесты и предлагают отдать ее замуж за их «кандидата». Если согласие получено, проводятся смотрины невесты, цель которых ― оценить ее физические и моральные достоинства. После смотрин, с обоюдного согласия родителей жениха и невесты, объявляется помолвка.

Последний вечер перед свадьбой будущие новобрачные, по обычаю, проводят в кругу друзей: невеста собирает на посиделки подружек, а жених устраивает мальчишник со своими холостыми друзьями. День свадьбы начинается с выкупа невесты. Сегодня это символический ритуал ― внесение платы за то, чтобы родственники и подружки невесты позволили ей выйти к своему возлюбленному.

Затем наступает самый важный момент ― молодые проходят обряд венчания в церкви, проводит его священник. Свое название этот красивый и трогательный ритуал получил от того, что во время его проведения над головами новобрачных держат венцы. Для официальной регистрации брака молодые отправляются в ЗАГС, причем жених и невеста должны приехать туда на разных машинах. После того, как новобрачные стали мужем и женой, все гости направляются на свадебный пир.

Рождение детей

У русичей традиционные обряды сопровождали людей от самой колыбели. Если в семье рождался мальчик, пуповину перерезали на рукоятке топора, а если девочка — на веретене. Перевязывать пуповину нужно было ниткой, сплетенной с волосами родителей младенца. Чтобы новорожденный хорошо спал, в его кроватку клали кусочек осиновой коры или пускали кота. Считалось, что кора осины обладает целебными, предохраняющими от болезней, свойствами, а о «психотерапевтических» способностях кошек было известно с древности.

С приходом христианства в традиции русского народа был введен обряд крещения детей. При его совершении священнослужитель с чтением молитв трижды окунает младенца в воду святой купели. По церковным канонам при обряде крещения могут присутствовать крестные родители малыша, а также все желающие, кроме родных матери и отца. Ритуал может выполняться как в церкви, так и дома, по традиции младенца крестят на третий, восьмой или на сороковой день после рождения.

Обряды, связанные с поминовением усопших

По русским традициям и обычаям поминать умерших предков принято на Радоницу, которая отмечается через неделю после Пасхи, а также накануне больших церковных праздников: Масленицы, Троицы, Покрова. В такие дни люди посещают кладбища, устраивают дома поминальные обеды.

Древние русичи в поминальные дни накрывали столы для духов умерших, топили специально для них баню. Мертвых уважали, а их гнева страшились. Чтобы умершие не могли пробраться в дом, его обсыпали по кругу маком, которого, по поверьям, мертвецы боятся.

Лучшие спортсмены

Иван Поддубный – русский профессиональный спортсмен, атлет, пятикратный чемпион в греко-римской борьбе, артист цирка. За всю свою спортивную карьеру ни разу не был на месте проигравшего в спортивных состязаниях. Его называли «русским богатырём XX века».

Гарри Каспаров – чемпион мира по шахматам, обладатель «Шахматных Оскаров». Мастер комбинирования различных тактик и стратегий, что выводило его в число победителей в провальных партиях. Первые ходы поражали новизной и необычностью, их называли «Дебюты Каспарова».

Лев Яшин – лучший вратарь советского периода, голкипер прошлого столетия. Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы и СССР. Единственный, кому из вратарей был присуждён «Золотой мяч».

Выдающимися личностями в истории России всех эпох внесён огромный вклад в мировую сокровищницу науки, культуры, спорта и управления государством. Многие из них изменили ход истории, что благотворно отразилось на эволюции человечества.

После Петра

Едва кончился официальный траур, во дворце Екатерины начались нескончаемые увеселения и «машкерады». Сев на российский престол, с помощью Меншикова, Екатерина самоустранилась от государственных дел, равнодушно взирая на начавшуюся борьбу между П.А. Толстым, А.М. Девиером, А.И. Остерманом и другими из вновь созданного Верховного совета с всемогущим Меншиковым во главе.

Однако она не забыла о шуте Балакиреве и сразу послала с нарочным указ об его освобождении и возвращении ко двору. Изрядно помятый при розыске в Тайной канцелярии, Балакирев поседел. Вывороченные на дыбе суставы немилосердно ныли. Шутить теперь стал с оглядкой и тщательно избегал встреч с Меншиковым.

Скоро Екатерина занемогла. Балакирев видел, как торопился Меншиков расправиться со своими противниками, желавшими посадить на престол российский одну из дочерей Петра, а не внука, справедливо опасавшийся, что в будущем он отомстит за смерть отца – царевича Алексея.

Меншиков, как всегда, снедаемый непомерным тщеславием, предчувствуя скорую кончину Екатерины, решился на невероятную авантюру. Он решил обеспечить престол Петру II, женить его на своей дочери и тем самым навсегда породниться с царской династией.

И пусть потомки знают, как московский бойкий мальчишка, продавец горячих пирожков, смог вознестись столь высоко (хотя так и не одолел грамоты!).

На глазах Балакирева разыгралась драма, какую не увидишь и в дурном сне. Графа Петра Андреевича Толстого, чью умную голову так высоко ценил Петр, Меншиков сослал на Соловки вместе с сыном и сгноил в тюрьме, предварительно лишив всех чинов и званий.

Графа Антона Мануиловича Девиера, женатого на его родной сестре Анне, несмотря на ее слезы и стенания, отправил в Сибирь, в Тобольск. Позже выслал и ее с четырьмя детьми. Расправился и с другими «верховниками».

Балакирев долго помнил субботний день, пасмурный и ветреный, 6 мая 1727 года, первую половину дня Учрежденный суд слушал в полном составе «экстракты», неуклюже перечисляющие надуманные вины подсудимых. В третьем часу подписали «сентенции», затем поехали к умирающей императрице на доклад, непрестанно подгоняемые Меншиковым.

Слабеющей рукой Екатерина в постели подписала подсунутый ей Меншиковым указ, а в 9-м часу вечера она неожиданно скоропостижно скончалась. Во дворце началась суматоха. Меншиков же был занят отправкой только что осужденных «в ссылку за караулом в указанные места». Знать бы ему, что впереди его ждет судьба еще более горькая!

6.

1812–1813 Отечественная война

Официальными причинами развязыванием Францией военного конфликта против Российской империи считается отказ русского царя Александра Первого присоединиться к континентальной блокаде, которая нужна была Наполеону для давления на Англию, а также политика французского императора по отношению европейских стран, осуществлявшаяся без учёта интересов России.

Начальный этап войны с Наполеоном ознаменовался отступлением русских войск от западных границ Российской Империи.

Второй этап противостояния — это провал французской армии и ее полная капитуляция перед героизмом и самоотверженностью русского солдата. Именно тогда в нашей стране появилось понятие «партизанское движение».

Завершилась война практически абсолютным уничтожением армии Наполеона и отступлением французских войск с российских земель.

Описание картины Федотова «Разборчивая невеста»

Картина Федотова «Разборчивая невеста» изображает смешную сцену сватовства. Действие происходит в роскошной комнате, стены которой украшены картинами в позолоченных рамах. Комната обставлена дорогой резной мебелью, здесь же стоит клетка с крупным попугаем. В центре картины та самая разборчивая невеста, которая сидит перед женихом в пышном переливающемся платье. Она уже не так молода, как раньше, таких женщин в те времена причисляли к старым девам. Красота ее уже увяла, а она так и живет с родителями и не была замужем. Перед ней на одном колене стоит долгожданный жених. Он совсем не красавец, о каком девушка мечтала в юные годы. Жених горбатый, уродливый и уже лысеющий. Он смотрит на невесту взглядом полным ожидания. Мужчина желает услышать заветную фразу: «Я согласна!». На полу валяется его цилиндр, перчатки и трость. Ощущение, что он прибежал к невесте, впопыхах бросил свои вещи на пол и ждет решения разборчивой невесты. Справа от жениха маленькая белая собачка, которая также как и он ждет, даст ли согласия уже не молодая женщина. Комичность ситуации добавляют, судя по всему, родители невесты, спрятавшиеся за шторой и ждущие ответа. Они уже совсем отчаялись выдать дочь замуж, и вот пришел потенциальный жених, и родители надеются на положительный ответ.

Все находятся в ожидании решения невесты, ведь от ее слова зависит судьба всех присутствующих. Она не молода, все претенденты на руку и сердце уже давно женаты, а она все ждала того идеального, которого так и не дождалась. Теперь у нее нет выбора, придется выходить замуж за того, кто делает предложение или же на всю жизнь остаться старой девой. Как бы ни был уродлив жених, разборчивой невесте не из кого больше выбирать. Родители это понимают и с нетерпением ждут ее ответа. Судьба невесты предопределена, ведь благодаря своей разборчивости у нее совсем не осталось выбора.

Великие художники

Андрей Рублёв – знаменитый иконописец. Основоположник русской живописи. Написал множество икон. Его работы хранятся в церквях, соборах, монастырях и в художественных галереях. Их относят к эталонам и образцам иконописи. Следующее поколение художников буквально училось по его работам.

Феофан Грек – один из лучших российских художников. Занимался росписью храмов, среди которых:

- Церковь Спаса на Ильине (Новгород);

- Архангельский Собор (Москва, Кремль);

- Благовещенский собор Московского Кремля.

Прославился как знатный иконописец, глубокий знаток иконографии.

Илья Репин – великий художник, чьей кисти принадлежат полотна, ставшие известными всему миру:

- «Иван Грозный и сын его Иван»;

- «Бурлаки на Волге»;

- «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Его работам присуща сюжетность, точное изображение ситуации. В каждой картине уловлена кульминация жизненного события. Полотна не сразу обнажают суть. Очень остро выписаны детали и чувства персонажей.

Казимир Малевич – автор прогремевшего «Чёрного квадрата», художник-модернист. Искал новые способы выражения цветового спектра в живописи. В его полотнах встречаются геометрические формы и абстракции. Мечтал найти «абсолютный покой» в художественных произведениях.