Биография художника Александра Бенуа

Художник Александр Николаевич Бенуа родился в 1870 году, в Петербурге, в семье известного архитектора Николая Леонтьевича Бенуа. В семье будущего художника просто почитали искусство, однако родители настояли на том, чтобы сын поступил в Петербургский университет и получил профессию юриста.

Во время обучения в университете Александр Николаевич самостоятельно изучал историю искусств, занимался рисованием, освоил акварельную живопись. История умалчивает о том, каким юристом был Бенуа. В 1894 году (в год окончания университета Александром) вышел третий том «Истории живописи в XIX веке» Р. Мутера. В этот том вошла глава о русском искусстве, автором которой был Александр Бенуа.

И о Александре Николаевиче сразу заговорили, как о талантливейшем искусствоведе, который просто перевернул устоявшиеся представления о развитии русского искусства.

В 1897 году, после поездок во Францию, Александр Бенуа представил публике первую серию своих акварелей под общей темой «Последние прогулки Людовика XIV». Публика была в полном восторге, а критики заговорили о появлении нового талантливого самобытного художника.

Прогулка короля

Купальня маркизы

Фантазия на Версальскую тему

Представление султанше

Людовик XIV кормит рыб

Король прогуливается в любую погоду

Прогулка короля

Прогулка короля

В 1893 году Бенуа пишет серию акварельных пейзажей окрестностей Петербурга. Нужно сказать, что его пейзажи – это скорее дань истории, чем природе. Художника в большей мере увлекают исторические персоны, архитектура, костюм. А природа служит лишь великолепной декорацией изображенных живописцем событий.

Ораниенбаум

Аллея

Картины Петербурга

Парад при Павле I

Карнавал на Фонтанке

Ораниенбаум. Японский сад

Китайский павильон. Ревнивец

С 1897 по 1898 годы Бенуа пишет серию акварельных картин о Версальских парках. И снова критики говорят не о великолепии природы, а о явно воссозданном духе ушедших времен, атмосфере красивого великолепного былого.

Водный партер в Версале

Пруд в Версале

Фонтаны Версаля

Версаль

Версаль под дождём

Версаль. У Курция

Каштаны весной. Версаль

Следующей большой темой в творчестве художника становится Петергоф, Ораниенбаум и Павловское. И снова величие архитектуры, фонтаны, парки и история.

Беседка в парке. Павловск

Петергоф

Петергоф

Большой дворец. Петергоф

В конце девятнадцатого века Александр Бенуа создает объединение «Мир искусства» в котором становится основным теоретиком и вдохновителем, много пишет, выступает в печати и становится автором еженедельных «Художественных писем» в газете «Речь».

Не забывает Бенуа и о истории искусства – в 1901 и 1902 годах на свет появляется широко известная книга «Русская живопись в XIX веке». Издатель Бенуа начинает публиковать серии «Русская школа живописи» и «История живописи всех времен и народов». Выпуск этих серий прекращается, по вполне понятным причинам, в 1917 году.

Был ещё журнал «Художественные сокровища России» и великолепный «Путеводитель по картинной галерее Эрмитажа». И всё это было сделано при самом активном и непосредственном участии (и под руководством) Александра Николаевича Бенуа.

А ещё было увлечение книжной графикой и создание иллюстраций для целого ряда произведениям А.С. Пушкина. И труды великолепного театрально художника Бенуа. Он создавал эскизы костюмов и декораций к театральным спектаклям, балетам и операм. Я не буду утомлять вас перечислением всего сделанного на этом поприще – иному художнику только театрального творчества хватило бы на всю жизнь с избытком. Чего стоит одно участие в управлении театром МХТ совместно с К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко!

Иллюстрация к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник»

Декорация к трагедии А.С. Пушкина «Пир во время чумы»

Эскиз декорации к «Соловью» Стравинского

Итальянская комедия

Итальянская комедия

Революция 1917 года железной рукой перечеркнула огромное количество проектов и начинаний Александра Николаевича Бенуа и он занялся работой в самых различных организациях, которые пытались сохранить памятники старины и искусства.

С 1918 года Бенуа заведовал картинной галереей Эрмитажа, разработал новый план общей экспозиции музея, который был замечен и отмечен ещё оставшимися в России любителями живописи.

С 1926 года художник живет и работает в Париже. Он уже практически не пишет картин – его просто съедает тоска по Родине. Эскизы костюмов и декораций для театра Дягилева, участие в создании театральных постановок…

И мемуары. Просто ценнейшие воспоминания и размышления о людях, событиях, искусстве.

Умер художник в феврале 1960 года. Похоронен в Париже.

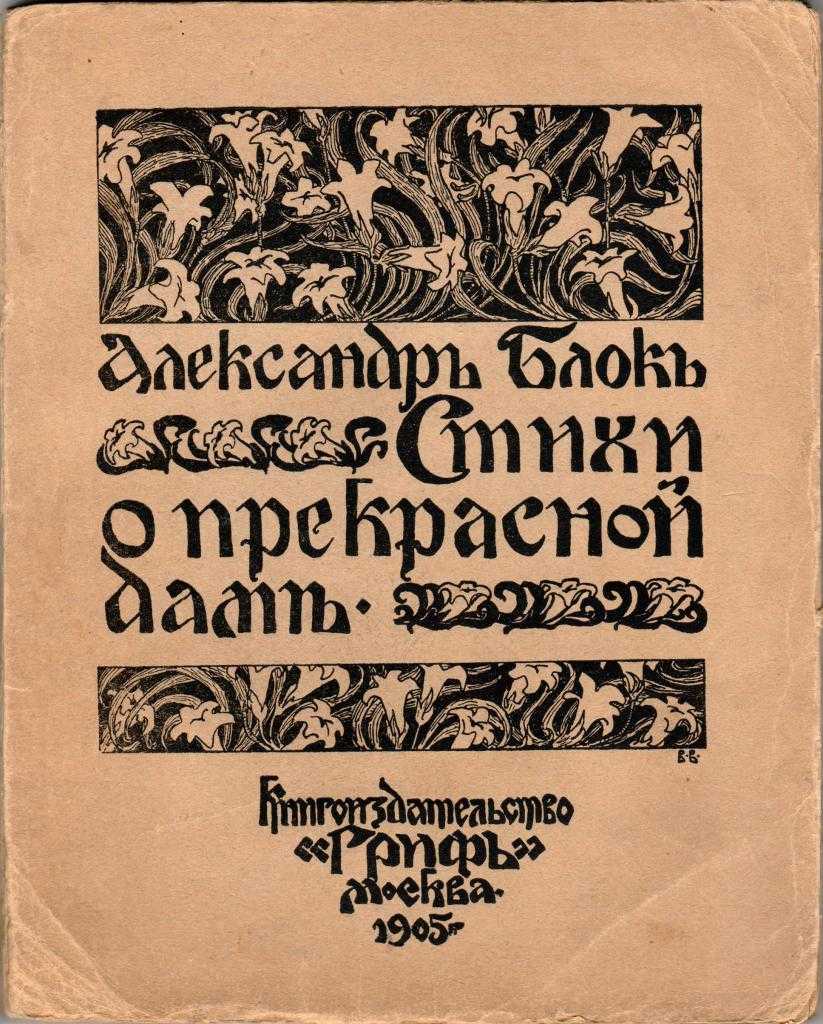

Цикл стихов о Прекрасной Даме

Любовь к супруге Л. Менделеевой во многом вдохновила и предопределила творческую судьбу поэта. В произведениях прослеживается поклонение возлюбленной. Ее образ представлен как неисчерпаемый источник света и чистоты. Она – земное воплощение Божественного начала.

В сборник вошли 687 стихотворений, посвященных жене.

Помимо образа Л. Менделеевой, на сборник большой отпечаток наложила философия Владимира Соловьева. Именно он был одержим поиском идеала Вечной Женственности как источника доброты, красоты и истины.

Лирический герой произведений выступает противовесом образу Прекрасной Дамы. Он – олицетворение всего земного, раб своей возлюбленной.

Сборник – настоящий гимн любви и концентрат личных переживаний Александра Блока, биографию которого мы продолжаем рассматривать.

Курушин Александр Александрович

Родился 7.08.1951 г. в Казахстане. С 1955 г. по 1966 г. семья жила жил в

Пос. Кара-Балта Киргизской ССР, в предгорьях Тянь-Шань.

С 1966 по 1966 г. учился в Алма-Атинском техникуме связи, затем служба в Советской армии. В 1972 г. поступил в Московский энергетический институт

Окончил МЭИ в 1979 г. Кандидат технических наук, доцент.

Живописи обучался в Изостудии МЭИ (руководитель – член МОСХ Ротанов Николай Михайлович) и у известного московского художника Виктора Васильевича Прокофьева. Окончил курсы Иконописи в 1995 г.

Член ТСХ с 1991 г. и Союза Художников России с 2007 г.

С 1984 г. был руководителем московского литературного клуба «Феникс» им. Булгакова.

С 1992 года много ездил по разным странам мира: Германия, Чехия, Китай, Южная Корея и др. страны. Участник многих международных и всероссийских выставок. В 1996 году в городе Нюрнберг прошла его персональная выставка.

Основными своими работами считает серию живописных работ по роману «Мастер и Маргарита», а также серию по детским воспоминаниям. Как режиссер, создал фильм, реализованный на мультимедийной основе (компьютерный слайд-фильм) «Михаил Булгаков. Страницы жизни», в которые включил свои живописные работы. Работая в Академии Образования в качестве ведущего научного сотрудника, подготовил учебное пособие для учителей рисования сельских школ. Автор нескольких прозаических сборников.

Как преподаватель высшей школы, издал 15 научных книг, опубликовал более 100 научных статей в области радиофизики.

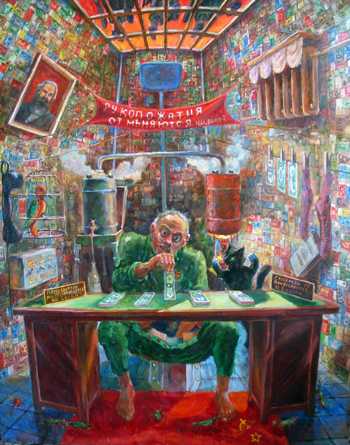

«Седьмое доказательство»,1984, х.,м.

«Сошествие», 1988, х.,м.

«Сон Никанора Ивановича», 1988, х.,м.

«Раздвоение Ивана», 1988, х.,м.

«Бал при свечах», 1986, х.,м.

«Последний путь», 1988,х.,м.«Последний путь» — это работа, толчок к созданию которой сделала неопубликованная часть романа «Мастер и Маргарита». Неопубликованная она была в 1980-х годах, к тому времени, когда я и начинал работать над этой серией.

Коротко говоря, в этом отрывке, или наброске, который сделал М.А.Булгаков, он задумал такую сцену: после командировки Воланда в Москву, он благополучно пересекает Москву-реку, и выбрасывает ненужное уже тело Берлиоза в Москву-реку.

Тогда я задумал нарисовать по крайней мере нескольких последних путей: здесь и Аврора, входящая в реку (тогда ходил анекдот, что пора загонять Аврору в Москву-реку, чтобы покончить с коммунистами), тут и пересекающиеся демонстрации.

В общем я решил создать пародию на конец света. А в качестве символической подписи нарисовал сверху себя, летящего на двух калькуляторах и держащегося за дверную ручку (дошел до дверной ручки)…

«Несение креста», 1988, х.,м.

«Крещение Ивана», х., м.

«Арест», 1992, х.,м.

«Сеанс в Варьете», 1986, х.,м.

«Последние похождения Коровьева и Бегемота», 1988, х.,м.

Известные произведения Чарушина

Как автор, он сотворил много произведений для детского чтения, среди которых не только прозаические вещи, но и стихи. Список самых известных вещей у Евгения Ивановича составляет не менее десятка рассказов.

Можно выделить следующие из них:

- «Как мальчик Женя научился говорить» (из цикла «Про Женю»),

- «Про Томку»,

- «Яша»,

- «Кто как живет»,

- «Медвежата»,

- «Щур»,

- «Олешки»,

- «Волчишко»,

- «Путешественники».

Героями Евгения Ивановича часто выступают дети, которые взаимодействуют с животными. Нередко представители животного мира обладают качествами, которые восхищают писателя. Например, ворон в рассказе «Яша».

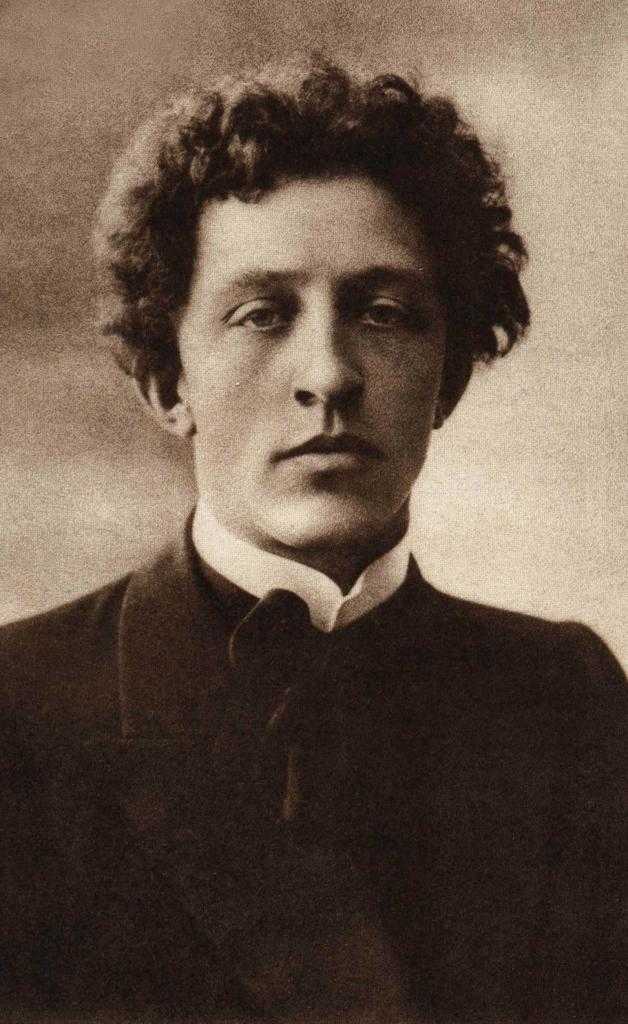

Юношество и первые чувства

Отучившись в 1889 году во Введенской гимназии, Блок отправился с матерью в Германию. Именно там он встретил свою первую любовь – Ксению Садовскую. На момент знакомства юноше было 16 лет, а Ксении – 37. Ни о каких отношениях речи не шло, чувства были платоническими, но очень сильными. Александр рос очень чувственной и романтичной натурой. Образ прекрасной Ксении так впечатлил его, что еще долго прослеживался в его поэзии, вдохновил на написание многих произведений.

В биографии Александра Александровича Блока стоит отметить, что в 1898 году он окончил гимназию и поступил в университет по специальности юриспруденция, как когда-то его отец. Но вскоре юноша понял, что намного ближе ему филология, и сменил специальность, выбрав славяно-русское направление.

Личная жизнь

Художник Шилов женат был несколько раз. Первый брак зарегистрирован с художницей Светланой Фоломеевой. В 1974 году у супругов родился сын Александр. Он продолжает семейные традиции, и в настоящее время числится членкором РАИ. Александр Александрович Шилов, безусловно, потомственный художник, но техника его письма весьма индивидуальная, ярко выраженная.

После того, как с первой женой произошел разрыв в отношениях, Александр Шилов какое-то время проживал холостяком. Вторая жена Анна Шилова была музой художника, от нее он получал в своем творчестве большое вдохновение. В браке пара прожила двадцать лет (1977-1997 годы). За это время у художника родилось две дочери: Мария в 1979 году и Анастасия в 1996 году. Но спустя эти годы, последовал очередной развод в жизни мастера.

Личная жизнь

1962 год для поэта был насыщен событиями. Николай Рубцов поступил в литинститут и познакомился с Генриеттой Меньшиковой, женщиной, родившей ему дочь. Меньшикова жила в Никольском, где заведовала клубом. Николай Рубцов приезжал в «Николу» повидаться с одноклассниками, отдыхал и писал стихи. В начале 1963 пара сыграла свадьбу, но без официального оформления отношений. Весной того же года на свет появилась Леночка. В Никольском поэт бывал наездами – он учился в Москве.

Николай Рубцов и Генриетта

В 1963 году в институтском общежитии Рубцов познакомился с начинающей поэтессой Людмилой Дербиной. Мимолетное знакомство тогда ни к чему не привело: Николай не произвел на Люсю впечатления. Девушка вспомнила о нем в 1967 году, когда в руки попался свежий сборник стихов поэта. Людмила влюбилась в поэзию Николая Рубцова и поняла, что ее место рядом с ним.

Николай Рубцов и Людмила Дербина

У женщины уже был за спиной неудавшийся брак и дочь Инга. Летом Людмила приехала в Вологду и осталась с Николаем, для которого поэтесса Люся Дербина стала роковой любовью. Их отношения ровными не назвать: у Рубцова было пристрастие к спиртному. В состоянии опьянения Николай перерождался, но запои сменялись днями покаяния. Пара то ссорилась и расставалась, то вновь мирилась. В начале января 1971 года влюбленные пришли в ЗАГС. День свадьбы назначили на 19 февраля.

Детские и юношеские годы

В разгромленном фашистами Лиховом переулке Москвы 6 октября 1943 года в бедной интеллигентной семье родился Александр Шилов. Послевоенный город встретил нового жильца бедностью, теснотой и унылостью. Тяжесть заботы о троих детях легли на плечи мамы, Людмилы Сергеевны. Она работала в детском саду, две бабушки – сторожами, дворниками. В 1948 году, чтобы одеть детей к школе, женщина решилась на обмен квартиры с доплатой. Семья переехала на Сущеевский вал. Обмен получился неудачным – с деньгами обманули. Новым жилищем для 6 человек стала 13-метровая коммунальная комнатка.

В детстве

С детских лет Александр любил рисовать. Часто учителя поручали оформить выпуск стенгазеты. Победа Сережи, младшего на 6 лет брата, во Всемирном конкурсе детского рисунка, подтолкнула Сашу записаться в студию при Доме пионеров Тимирязевского района.

1957-1962 годы стали для мальчика самыми значимыми. Он разрывался между школой рабочей молодежи, студией, работой, а свободное время посвящал рисованию, мечтая вырваться из круга бедности и поступить в институт. Он понимал, как матери трудно содержать семью, работал грузчиком.

Вереница беспросветных будней преподнесла событие, сыгравшее важную роль в становлении живописца. Вместе с учителем изостудии Ворониным В.А. парень посетил выставку на улице Горького. Там и произошло знакомство с Александром Ивановичем Лактионовым. Впервые увидев работы Шилова и узнав, где и сколько тот работает, мастер возмутился и не позволил дальше уродовать талант.

Александр был направлен в студию президента Академии художеств В.Серову. Там прислушивался к советам, оттачивал технику рисования, готовился к поступлению в художественный институт, куда уже 2 раза сдавал экзамены и оба раза не добирал баллов.

В молодости

Евгений Евгеньевич Лансере

Евгений Евгеньевич Лансере

-

Дата рождения:4 сентября 1875 г. ; St. Petersburg , Russian Federation -

Дата смерти:13 сентября 1946 г. ; Moscow, Russian Federation -

Национальность:русский -

Направление:Ар Нуво , Социалистический Реализм (Соцреализм) -

Школа/группа:Мир Искусства -

Сфера:живопись , иллюстрация -

Учителя:Николай Семёнович Самокиш -

Арт-институции:Академия Коларосси , Академия Жюлиана -

Семья и родственники:Зинаида Серебрякова , Александр Бенуа -

Википедия:ru.wikipedia.org/wiki/Лансере,_Евгений_Евгеньевич

Заказать репродукцию

Евге́ний Евге́ньевич Лансере́ (1875—1946) — русский и советский художник. Народный художник РСФСР (1945). Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1933). Лауреат Сталинской премии второй степени (1943).

Сын известного скульптора Е. А. Лансере, брат художницы З. Е. Серебряковой и архитектора Н. Е. Лансере, племянник А. Н. Бенуа, стоявшего вместе с Сергеевм Дягилевым и Дмитрием Философовым у основания «Мира искусства».

Выпускник Первой Санкт-Петербургской гимназии.С 1892 года учился в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, Петербург, где посещал классы Я. Ф. Ционглинского, Н. С. Самокиша, Э. К. Липгарта.С 1895 по 1898 годы Лансере много путешествовал по Европе и совершенствовал мастерство во французских академиях Ф. Коларосси и Р. Жюлиана.

С 1899 года — член объединения «Мир искусства». В 1905 году уехал на Дальний Восток.

В 1906 году был издателем еженедельного иллюстрированного журнала политической сатиры «Адская почта» (вышло 3 номера).

В 1907—1908 годах стал одним из создателей «Старинного театра» — кратковременного, но интересного и заметного явления в культурной жизни России начала века. Лансере продолжил работу с театром в 1913—1914 годах.

1912—1915 — художественный руководитель фарфоровой фабрики и мастерских гравировки стекла в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

1914—1915 — военный художник-корреспондент на Кавказском фронте во время Первой мировой войны.1917—1919 годы провёл в Дагестане.В 1919 году сотрудничал как художник в Осведомительно-агитационном бюро Добровольческой армии А. И. Деникина (ОСВАГ).В 1920 году переезжает в Ростов-на-Дону, затем в Нахичевань-на-Дону и Тифлис.

С 1920 года — рисовальщик в Музее этнографии, выезжал в этнографические экспедиции с Кавказским археологическим институтом.С 1922 года — профессор Академии художеств Грузии, МАРХИ.В 1927 году был командирован на полгода в Париж от Академии художеств Грузии.

В 1934 году переехал на постоянное жительство из Тифлиса в Москву. С 1934 по 1938 годы преподавал во Всероссийской Академии Художеств в Ленинграде.

Е. Е. Лансере умер 13 сентября 1946 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 4).

С 1897 года работал в книжной графике. Плотно сотрудничал с издательством Общины Святой Евгении, в частности, оформил в 1904 адресную часть открытки, которая продержалась целых десять лет. Исполнил несколько работ к юбилейным торжествам Санкт-Петербурга, на открытках также кроме декоративных композиций выходили его военные рисунки времён Русско-японской и Первой мировой войн.

В советское время направленность творчества художника с большой полнотой проявилась в монументально-декоративном искусстве. Его работы в этой области характеризуются динамикой пространственного построения, пышностью обрамления и общей торжественностью напоминают плафоны XVII—XVIII веков:

Лансере работал в области оформления театральных постановок в Москве, Петербурге, Одессе, Кутаиси:

На выставках с 1900: «Мира искусств», «36-ти», Союза русских художников и др. Являясь одним из членов Северного кружка любителей изящных искусств в Вологде, принимал участие в художественных выставках, организованных членами кружка.

Это часть статьи Википедии, используемая под лицензией CC-BY-SA. Полный текст статьи здесь →

http://artinvestment.ru/auctions/1076/biography.htmlhttp://design.wikireading.ru/13786http://www.wikiart.org/ru/evgeniy-evgenevich

На фронте

В 1914 году началась война, которая не могла оставить равнодушным Александра Блока. В этом же году он выпустил сборник «Стихи о России», начинает писать свою поэму «Возмездие».

Поэт не мог принять насилие, поэтому всячески уклонялся от мобилизации и просил друзей помочь ему в этом. Но и он в 1916 году оказался на фронте и был отправлен на службу в Белоруссию. В военных действиях, к счастью для поэта, он так и не участвовал, а просто работал табельщиком. Сам поэт писал об этом как о самом «бесцветном» времени в своей жизни. На фронте им не было написано ни строчки.

После возвращения с войны еще более неожиданно сложилась жизнь Блока. В биографии этого великого классика стоит отметить 1917 год, когда поэт стал редактором в Чрезвычайной следственной комиссии при Временном правительстве. Пожалуй, Блок был одним из единственных представителей интеллигенции Петербурга, который не только принял Октябрьскую революцию, но и стал работать в учреждениях советской власти.

Тема Родины

Хоть и не сразу, но Блок не обошел тему Родины в своем творчестве. В разных произведениях поэт по-разному представляет Родину. Для Блока она многогранна, поэтому он каждый раз рисует ей новый образ.

То Блок описывает Родину как некий волшебный край, полный тайн и загадок. Так, например, в произведении «Русь» описывается достаточно фольклорный пейзаж, рассказывается о ворожеях, мистической стороне и существах.

То родная страна предстает в образе возлюбленной, как в стихотворениях из сборника о Прекрасной Даме. Родина предстает молодой, красивой и необузданной сильной девушкой.

Встречается и исторический подход в произведениях Блока, где он описывает события прошлого, рассказывает историю Отечества. Блок пишет целый цикл «На поле Куликовом». Произведения полны надежд на светлое будущее, несломленность страны, преодолевшей столько препятствий на своем пути.

Чарушин Евгений Иванович художник-анималист и детский писатель

Отец Евгения, известный архитектор того времени, передал своему юному отпрыску любовь к искусству, большой интерес к отображению мира посредством рисования, и незаурядные способности, определившие становление сына, как художника, изображавшего животных.

Иллюстрация Е.И.Чарушина к рассказу В.Бианки Первая охота

Евгений Иванович иллюстрировал рассказы Бианки, много работал над другими книгами, создавал портреты животных для детей.

Как детский писатель, Евгений попробовал себя в создании многих произведений, таких как сказки и рассказы о животных. Особенностью его творений была необычайная динамичность, передача действия глаголами (в рассказе «Лисята»), точное считывание повадок обитателей, населявших животный мир.

Впоследствии сочинитель отошел от простых предложений, однако в его текстах можно встретить очень много звукоподражаний животным, что делает их неподражаемыми для восприятия ребенком.

Детство и юность

Николай Рубцов родился 3 января 1936 года в старинном селе Емецк, известном еще с 1137 года, расположенном у впадения реки Емцы в Северную Двину. Село было административным центром Емецкого района сначала в Северном крае и Северной области, а с 1937 года – в Архангельской области.

Дом, где родился Николай Рубцов уцелел.

Дом в с. Емецк Архангельской области, где родился Н. Рубцов

В семье Рубцовых было шестеро детей. Отец поэта, Михаил Андрианович Рубцов работал начальником отдела снабжения (ОРС) местного леспромхоза, был простым компанейским человеком, любил музыку, в его доме часто собирались друзья. Мать, Александра Рубцова (до замужества – Рычкова), вела хозяйство и воспитывала детей, пела, обладала редким по красоте голосом.

В 1937 году семья переехала в город Няндому. В этом небольшом северном городке Рубцовых постигла утрата – в 1940 году умерла сестра Николая, Надежда. Боль потери родной сестры Рубцов пронес через всю свою жизнь, он считал, что, если бы Надежда не умерла так рано, его судьба не была бы такой безутешно сиротской.

В январе 1941 года Михаил Андрианович был направлен на работу в Вологду, семья поселилась в вблизи древнего Прилуцкого монастыря.

В 1941 году началась Великая Отечественная война, отца Рубцова призвали на фронт, а через несколько месяцев, в 1942-м тяжело заболела и умерла мать.

Мать умерла,

Отец ушёл на фронт.

Соседка злая не даёт проходу.

Я смутно помню

Утро похорон

И за окошком

Скудную природу.

Н. Рубцов «Детство»

Летом 1942 года младших детей Рубцовых распределили в интернаты. Этим же летом, по словам старшей сестры поэта Галины Рубцовой-Шведовой, 6-летний Николай написал свои первые стихи.

Раз, два, три,

Гитара моя, звени

Про жизнь мою

Плохую –

Мне хлеба не дают,

А всё не унываю

Да песенки пою.

Вспомню, как жили мы

С мамой родною –

Всегда в веселе и в тепле.

Но вот наше счастье

Распалось на части –

Война наступила в стране.

Уехал отец

Защищать землю нашу,

Осталась с нами мама одна.

Но вот наступило

Большое несчастье –

Мама у нас умерла.

В детдом уезжают

Братишки родные,

Остались мы двое с сестрой.

Но вот еще лето

Прожил в своем доме,

Поехал я тоже в детдом.

Прощай, моя дорогая сестренка,

Прощай, не грусти и не плачь.

В детдоме я вырасту,

Выучусь скоро,

И встретимся скоро опять.

Счастливой, веселой

Заживем с тобой жизнью

Покинем эти края,

Уедем подальше

От этого дома,

Не будем о нем вспоминать…

Юный Рубцов

В своих воспоминаниях Галина Шведова-Рубцова рассказала историю этих первых рубцовских строк: после смерти матери ей с Колей разрешили жить вместе, а братьев Алика и Бориса отправили в детский дом. Коля очень горевал. Однажды он убежал в лес, пять дней его не было, а когда его нашли, он сообщил, что был в лесу под елкой, где ему никто не мешал, и он сочинил стихи.

Так случилось, что Галину забрала к себе сестра отца поэта, Софья Андриановна, а Коля, был оставлен в детском доме. Сначала он попал в местный Красовский детский дом вместе с младшим братом, Борисом, затем его одного перевели в детский дом в селе Никольском Тотемского района в Вологодской области. Брат Коли остался в Краскове. Так началась сиротская жизнь будущего поэта.

Откуда только —

Как из-под земли! —

Взялись в жилье

И сумерки, и сырость…

Но вот однажды

Все переменилось,

За мной пришли,

Куда-то повезли.