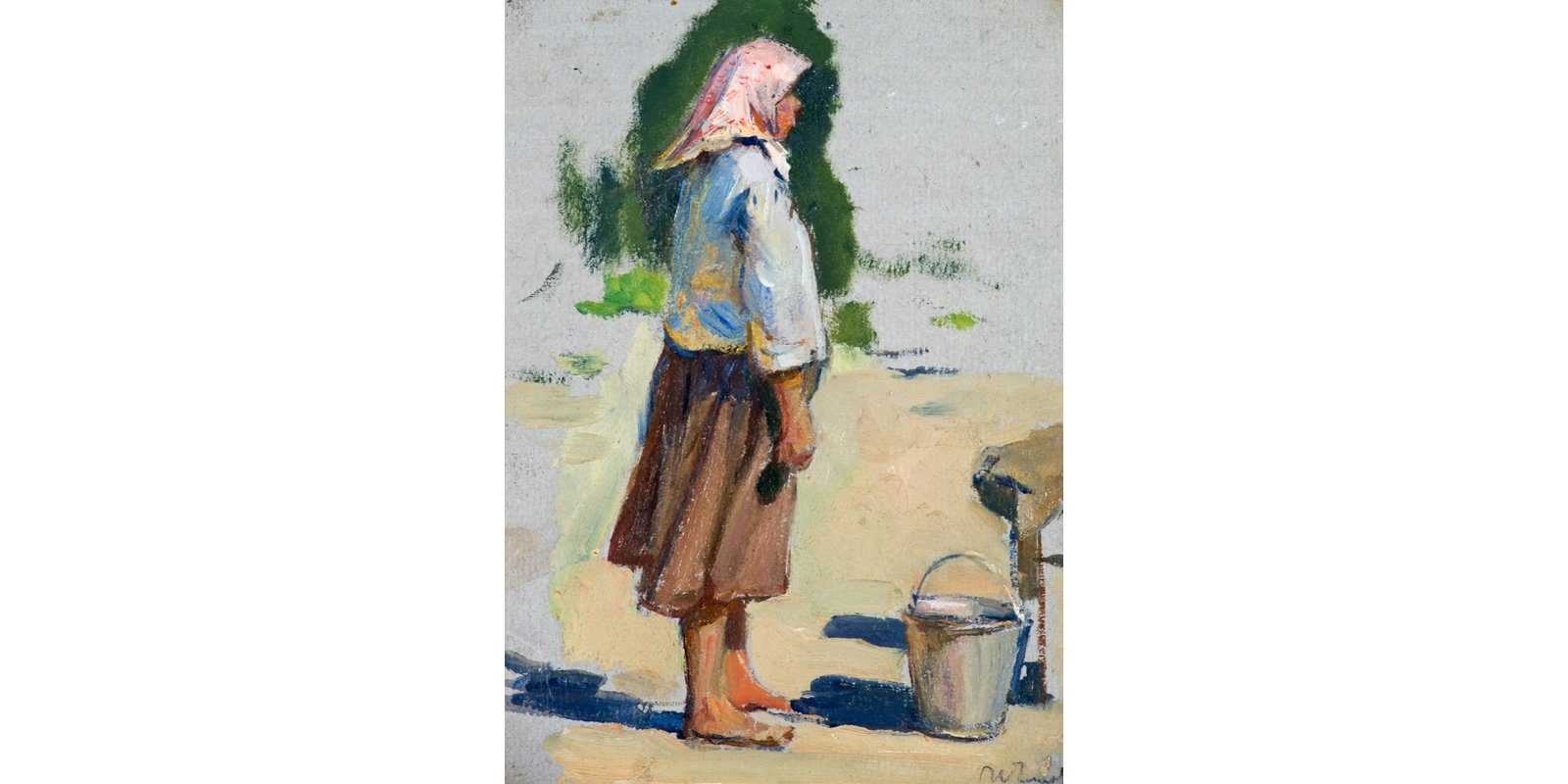

Середина лета. 2010 г.

Моя жена Юлия позировала мне для главной героини этой картины. Поскольку у нее совершенно русская внешность, я часто использую ее лицо не только для ее непосредственных портретов, но и как героиню различных работ. Наверное, такой подход традиционен для художников.

Это была интересная поездка на Северную Двину вглубь Архангельской области. Мы провели тот день без каких-то определенных задач, просто хотелось напитаться этим замечательным местом. В округе был заброшенный деревянный храм, озеро, стройные северные деревни с двухэтажными огромными домами. Летом там было чуть больше народа, чем обычно – кто-то приехал на покос, кто-то просто к родственникам, люди купались в реке, ходили на озеро.

«Середина лета» для меня как середина лет, середина жизни. На заднем плане картины избы, кто-то косит, идет согбенная фигурка с косой – это напомнило мне и жизнь и смерть в буквальных символических фигурах. Короткое, но жаркое северное лето. Женщина стоит и ищет видимо своего мужа, от которого остался один мотоцикл в траве. Мальчик смотрит за птицами, пока мама кого-то высматривает. Я видел такие сцены, но это собирательный образ моего ощущения от того года. Мне хочется сохранить для себя те впечатления от жары, комаров, северных женщин с красивыми обветренными лицами.

4.

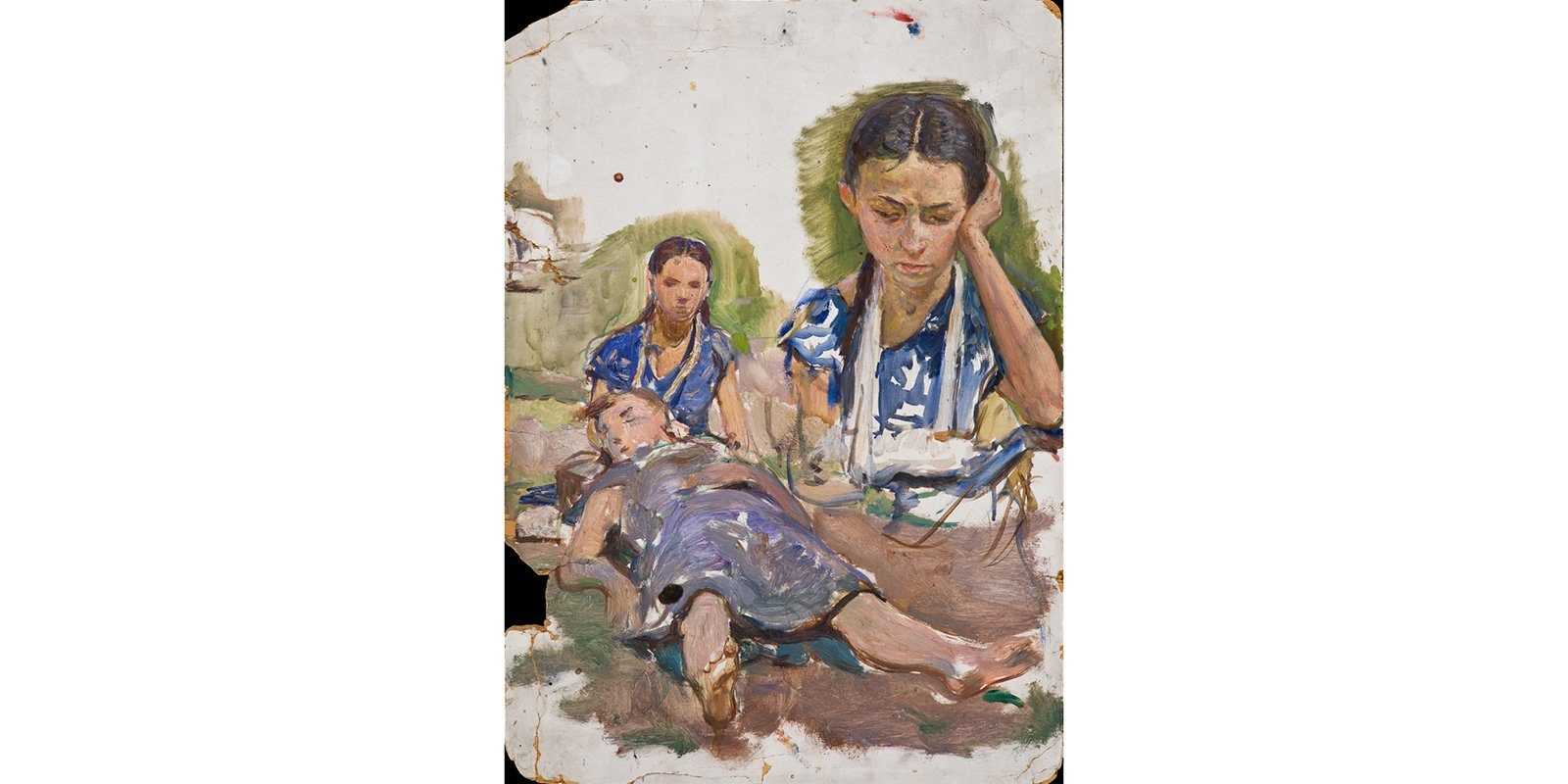

«Раскулачивание» (2010)

Фото: mos.ru

Русская история всегда была источником вдохновения для Ильи Глазунова. Художник изображал важных исторических персон и поворотные события в истории государства. Темой одной из картин стал период, когда в СССР проводилась политика раскулачивания. 1930-е годы стали также временем жесточайших гонений на религию, и Илья Сергеевич глубоко переживал этот период истории.

«Раскулачивание» Илья Глазунов писал около пяти лет, закончив в 2010 году, хотя идея появилась у него еще во время учебы в институте. На огромном полотне живописца около 100 фигур – убитый священник, испуганная мать с новорожденным ребенком, комиссар, со злобной улыбкой смотрящий на зрителя сквозь серебряный оклад иконы «Спас Нерукотворный». Многие образы крестьян пришли из поездок художника по русской глубинке. «Раскулачивание» стало последним монументальным произведением Ильи Глазунова.

Известность

Учёба не помешала его увлечению. Он так же продолжал выкладывать посты и видео в Интернете. Именно во время учёбы в вузе к нему пришла известность. Свою творческую деятельность видеоблогер начал в 2014 году. В самом начале это были короткие ролики на ютуб канале. Тематика его сюжетов была различной.

Многим его зрителям понравился молодой симпатичный парень с доброй располагающей улыбкой. Его аудитория стала медленно увеличиваться. Как инстаграм блогер он получил признание в 2016 году. Он был в числе первых блогеров, начавших снимать вайны.

Вопросы, на которые он ищет ответы в своих роликах, волнуют многих. Например, ролик на тему, «Как понравится девушке», «Как не заболеть», «Как ведет себя парень, когда ему нравится девушка».

Из Петербурга в Москву

— Однажды Борис Борисович Гребенщиков сказал, что петербуржцы — особая нация. И всем известно, что Питер держит людей, не отпускает. Почему, когда появилась такая возможность, вы не вернулись в родной город?

— Потому что Союз художников сказал, что у них никогда не будет для меня места. Поэтому я и уехал. Мне было 27 лет, я защитил диплом, но мне долго его не выдавали, пока я не подпишу назначение учителем черчения в ремесленное училище Ижевска, потом Ижевск заменили на Иваново. Художникам тогда давали распределение только из других городов — Смоленска, Орла, Тулы, а я — петербуржец.

Я пошел в отдел кадров и сказал: «Я не хочу уезжать из Ленинграда и преподавать в ремесленном училище не хочу». На что мне объяснили, что я «человек с гнильцой. В Ленинграде тебе житья не будет, даже если министр культуры Михайлов отдаст тебе под мастерскую весь Эрмитаж. Коллектив наших ленинградских советских художников тебя не примет. И в Союз художников Ленинграда тебя никогда не примут. А не дашь согласия на наше распределение, диплома не увидишь как своих ушей». И я уехал. В Москве мне дали возможность выжить, я оформил 8 томов моего любимого Мельникова-Печерского, потом Аксакова, Достоевского. А в моем любимом городе Санкт-Петербурге — никогда.

— И вы решили не возвращаться?

— Я приезжал туда, ходил-смотрел. На Серафимовское кладбище ездил, где, кстати, похоронены мои родители: в блокаду всех везли туда. Первый раз я туда пошел, когда вернулся из эвакуации. Помню, яма, мужик в тельняшке что-то копает. Я говорю: «А где блокадное захоронение?» Он мне: «Сынок, иди прямо, увидишь до горизонта траншея закопана, это и есть блокадники. А у тебя что, родственники?» Я говорю, «Да, отец, мать и многие родственники другие — бабушка, дядя…». И я помню эту глину, деревья черные, старое кладбище, церковь.

А года 4 назад я приехал, смотрю, на том месте, где были столбы «Памяти ленинградцев» на землю положены какие-то плиты, стоят кресты. Я увидел женщину с очень милым лицом: «Скажите, пожалуйста, здесь были похоронены мои родители. А теперь что? «„Курск“. И посмотрите, как все хорошо продумано». Я говорю: «Очень хорошо. Все вкривь, вкось». Она как закричит: «Что вы себе позволяете! Да тут ни одной косточки блокадной не было, вы бы лучше сказали спасибо, что мы блокадников перенесли». Они у входа навалили какую-то кучу бетона — вот вам мемориал, а эти земли продают. Я бы очень хотел, чтобы об этом все знали, да только кому писать, не знаю. Это величайшая трагедия, но никто о ней не говорит.

— Так ведь вы участвовали в создании Всероссийского общества охраны памятников?

— Участвовал.

— И все равно ничего не можете поделать с таким положением вещей?

— Сейчас у общества очень плохая память, а когда-то за такие вещи карали. Мы пытались что-то делать, когда 1-й секретарь Московского городского комитета коммунистической партии Виктор Гришин начал строить город по генплану, подписанному Сталиным и Кагановичем. Ведь на деле (это уже было при Хрущеве) осуществлялся тотальный снос Москвы: 6 проспектов таких, как Калининский (сегодня Новый Арбат), шли со всех сторон к огромному монументу Дворец советов, а наверху должен был стоять этот чертов 415-метровый Ленин. Я ходил, просил, чтобы от этого плана отказались. И многие другие ходили. А они уничтожали Москву.

— Но вам удалось что-то отстоять?

— Мы писали письма. Спасибо Сергею Владимировичу Михалкову, он мое письмо, которое подписали академик Воронин, Ревякин, Алферова, Хрущеву передал. Тот порвал. Тогда мы сделали альбом-то, что должен быть снесено. Все помогали, и Трофимов, и Горский. Этот альбом Сергей Владимирович тоже отдал Хрущеву. Тот сказал: «Хватит!» Так было создано Общество по охране памятников. Председателем был назначен Иванов, он был хороший человек, но очень боязливый.

А потом случился конфуз: был Нюрнбергский процесс, на нем было предъявлено обвинение немецко-фашистским военным преступникам. В том числе, разрушение культурных памятников. И когда мы собрались, я предложил устроить сделать такой же процесс над теми, кто уничтожал культуру на Руси, ведь уничтожено 900 с чем-то памятников истории и культуры. И пошло по рядам шу-шу-шу, и давай разбирать Илью Сергеевича, как главного «застрельщика дела мира». Тогда в Общество охраны памятников дружно загрузились люди, которые раньше сами уничтожали памятники. Они поняли, что на них нет управы.

Портрет Ф.М. Достоевского (1992)

Фото: mos.ru

На полотнах Ильи Глазунова часто появлялись классики русской литературы и персонажи их произведений. Особое место в творчестве Ильи Сергеевича занимал Федор Михайлович Достоевский – его любимый писатель.

Художник полюбил Достоевского на четвертом курсе института. Работы, вдохновленные творчеством Федора Михайловича, появились на первой выставке в ЦДРИ. Среди них были портреты главных героев романа «Идиот»: князя Мышкина, Парфена Рогожина и Настасьи Филипповны. Но и образ самого писателя вдохновлял Глазунова не меньше, чем его персонажи.

«Большой лоб с могучими, как у новгородских соборов своды, надбровных дуг, из-под которых смотрят глубоко сидящие глаза, исполненные доброты и скорби, глубокого раздумья и пристального волевого напряжения. Болезненный цвет лица, сжатый рот, сокрытый усами и бородой. Его трудно представить смеющимся», – описывал художник Достоевского в своей книге «Россия распятая».

Глазунов создал несколько портретов писателя. Каждый из них изображал Достоевского на фоне объединявшего их города – Санкт-Петербурга.

Илья Сергеевич рассказывал, что проиллюстрировал все написанное Достоевским – за исключением его дневников. Несмотря на устоявшееся представление о Достоевском как о писателе мрачном, Илья Сергеевич называл его самым оптимистическим в русской литературе – тот верил в возрождение души человека. Ценности, проповедуемые Федором Михайловичем, были очень близки художнику, и неслучайно Глазунова называют «Достоевским в живописи».

Прочие сведения

10 июня 2009 года Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин посетил галерею Ильи Глазунова и поздравил его с 79-летием. Рассматривая картину «Князь Олег и Игорь» (1972), Владимир Путин высказал пожелание, чтобы меч князя Олега был несколько увеличен, «а то выглядит, как перочинный ножик. <…> Им как будто колбасу режут». Глазунов обязался картину исправить и похвалил главу правительства за «хороший глазомер».

По воспоминаниям Станислава Куняева, Илья Глазунов перестал сотрудничать с «Нашим современником» и диаметрально изменил мнение о Вадиме Кожинове после публикации в журнале следующего заявления последнего: «Картины Ильи по-своему хороши, и вот если бы их размножить и вывесить, как плакаты на железнодорожных станциях, эффект был бы великолепен!» и неосторожного замечания, что некоторые «работы художника последних лет — это китч…», до этого момента Глазунов тепло отзывался о Кожинове и приглашал читать лекции в Суриковский институт. Крест на Новодевичьем на могиле Глазунова Ильи Сергеевича (июль 2017г)

Крест на Новодевичьем на могиле Глазунова Ильи Сергеевича (июль 2017г).

Лариса Кадочникова и Илья Глазунов: трехлетняя страсть и безумство.

Говорят, Нина всегда знала о пристрастиях своего мужа, но всегда внушала себе, что творцу для вдохновения нужна муза. И, бывало, так что невольно сама подталкивала к мужу «вдохновительниц», которые впоследствии становились его любовницами.

В начале 1957 года между Глазуновым и 18-летней Ларисой Кадочниковой, пришедшей на первую выставку молодого художника вместе с мамой – знаменитой киноактрисой Ниной Алисовой, завязался ошеломительный роман

А по иронии судьбы сама Нина их познакомила, и сразу же обратила внимание мужа на необыкновенную красоту девушки

Начинающая актриса с «русалочьими глазами» сразу же стала для Ильи источником вдохновения на создание величайших полотен, которые получили мировую известность. Их неистовый роман длился более трех лет.

Дурная слава, слывшая по Москве, дикая ревность любимого, два аборта после которых было уже невозможно иметь детей, довели Кадочникову до нервного истощения. Видя, как пропадает от безумной любви ее дочь, Нина Алисова не пустила Ларису на свидание к Глазунову, привязав ее к кровати.

Впоследствии Илья старался избегать встреч с Ларисой. И она, сбросив пелену с глаз, уже не горела желанием его видеть. Актриса могла плачевно закончить свою жизнь, если бы не оператор Юрий Ильенко, который тогда оказался рядом. Лариса буквально сбежала в брак с Юрием от мучительных страданий и переживаний.

Этот роман жена художника восприняла достойно как, впрочем, и все последующие многочисленные увлечения мужа.

Чудовищная трагедия,случившаяся с Ниной, не дала морального права Глазунову жениться снова. Он так и не решился назвать ни одну женщину – своей женой. Хотя музы по-прежнему были и менялись часто: выдержать своенравный характер мэтра было сложно.

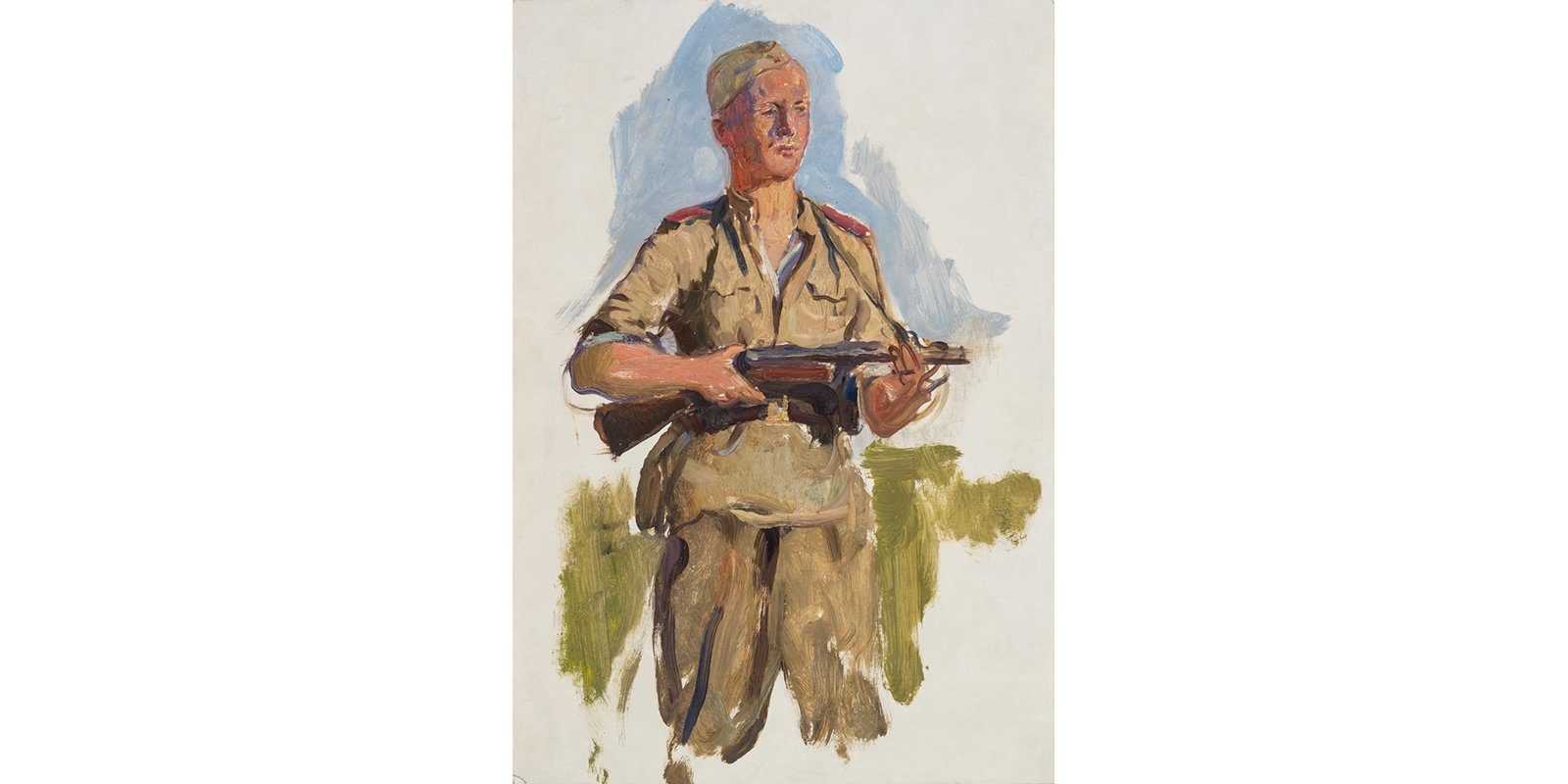

Дороги войны» (1985)

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Илья Глазунов родился в Ленинграде. Когда началась Великая Отечественная война, будущему художнику едва исполнилось 11 лет. В блокаду погибли его отец, мать, бабушка, дедушка, тетя и дядя. По Дороге жизни в Новгородскую область увезли единственного выжившего из Глазуновых – мальчика Илью. После снятия блокады в 1944 году он вернулся в родной город.

В 1951-м Илья Глазунов поступил в Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Его первая выставка прошла в Центральном доме работников искусств (ЦДРИ) в Москве в 1957 году, во время учебы на последнем курсе института. Работы, которые Илья Сергеевич представил публике, поразили и простых зрителей, и художников.

Выбирая тему дипломной работы, он не сомневался. Он давно решил, что его картина будет посвящена непростому периоду Великой Отечественной войны, когда Красной армии приходилось отступать, а победа над врагом еще была очень далека. «Дороги войны» – так Глазунов решил назвать работу. Через много лет в своей автобиографической книге «Россия распятая» Илья Сергеевич вспоминал:

«Я помню, словно это было вчера, как сквозь клубы пыли и дыма нескончаемым потоком шли солдаты, беженцы, стада овец, словно гонимые бурей войны. Каждую минуту из разорванных грозовых туч могли появиться немецкие самолеты. Смерть, горе, рев моторов… Золотая рожь вдавлена в землю гусеницами танков…»

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Узнав о теме работы студента Глазунова, профессора из экзаменационной комиссии настоятельно рекомендовали ему отказаться от нее – мысли, которые он хотел выразить на картине, многие посчитали антисоветскими и пораженческими. Давление на молодого художника было велико, и ему пришлось согласиться с требованиями преподавателей. На экзамене он представил работу «Рождение теленка» – трогательную бытовую сцену он написал по этюду, сделанному несколько лет назад в деревне. Через несколько лет он все же закончил «Дороги войны» и представил ее на выставке в московском Манеже в 1964 году. Вновь вмешалась цензура – картину изъяли прямо из зала. Ее судьба до сих пор остается загадкой.

В 1980-х годах художник сделал авторское повторение утраченного полотна – картина сегодня хранится в алма-атинском Государственном музее искусств имени А. Кастеева. Сегодня на сайте Галереи Ильи Глазунова открыта выставка «Дороги войны. История одной картины», на которой можно увидеть не только эту работу, но и этюды и эскизы к ней.

Роспись Храма Вознесения Господня («Малого Вознесения») на Большой Никитской улице. 2013 г.

Роспись «Малого Вознесения» – особая страница в моей жизни. Это была моя первая работа в храме как стенописца. «Малое Вознесение» – храм с очень богатой историей, его строил царь Федор Иоаннович на свое венчание, и изначально он имел два шатра. Затем при Елизавете Петровне он перестраивался. Рядом была слобода, где жили устюжане и у них был крохотный домовой храмик Прокопия и Иоанна Устюжских, единственный в Москве. В XVIII веке храмы соединили. Рядом стоял дворец Нарышкиных, дом Малюты Скуратова – словом, жила русская знать, многие люди, оставившие след в российской истории.

Мне хотелось вернуть облик этому храму, который в советское время был роддомом, металлоремонтной мастерской, управлением Главмосстроя. Чтобы церковь выглядела так, как если бы она никогда не закрывалась. Для этого был выбран стиль XVII века, эпохи расцвета самостоятельного русского церковного творчества. Я собрал огромный архив сюжетов и приемов старых мастеров в Ярославле, Ростове Великом, Костроме, и мне хотелось расписать храм в таком ключе.

Но, как говорится, ты делаешь храм, а храм делает тебя, поэтому в храме «Малого Вознесения» состоялась и моя внутренняя учеба. Это то место, которое все время со мной и в котором я все время. Мы до сих пор доделываем убранство и пытаемся вернуть церкви образ старомосковского намоленного места, которое находится прямо напротив Московской Консерватории. К счастью, следов поругания в храме уже не осталось.

5.

Лариса: искушение и страсть

Говорят, Виноградова-Бенуа знала о многочисленных увлечениях мужа, но старалась внушить себе, что это неизбежно: художнику постоянно нужна муза. И сама подталкивала к супругу вдохновительниц, которые быстро оказывались в его постели.

В 1957-м на выставке картин своего мужа она встретила звезду советского кино Нину Алисову с 18-летней дочкой Ларисой Кадочниковой.

Какие необыкновенные у вашей девочки глаза, – восхитилась она. Представила барышень мужу, предложила ему написать портрет Лары.

Когда девушка пришла в мастерскую, Глазунов оглядел ее со всех сторон, а потом сдернул с ее ушей дешевенькие клипсы:

Странный овал, тревожные черные глаза, страдающие и заставляющие страдать. То, что я искал. Такие лица были у героинь Достоевского…

Он был полноват, немного мешковат, с удивительными глазами. Обладал каким-то непередаваемым магнетизмом, вспоминала Лара.

С того момента она стала не просто музой Глазунова – она была его собственностью, о местонахождении которой набирающий популярность художник должен был знать поминутно. Врывался с цветами в аудитории ВГИКа, где училась любимая, бесконечно звонил. Если Ларисе не удавалось приехать в мастерскую, прибегал на Дорогомиловку, где она жила, среди ночи:

Где ты была? С кем?

Нас задержали на прогоне спектакля.

А почему не позвонила?

Не успела.

У тебя испуганный взгляд… Ты лжешь!

Заканчивалось все тем, что Глазунов хлопал дверью и в ярости выбегал из квартиры. Лариса рыдала всю ночь. А утром он звонил и просил прощения. Они мирились, и на какое-то время Илья успокаивался. Потом все начиналось по новой: куда пошла, с кем, зачем?..

Эта связь продолжалась три года. В курсе ли была Нина? Конечно.

Однажды мы пересеклись с ней в мастерской, – рассказывала Кадочникова. – Нина держалась естественно и дружелюбно. «Неужели ничего не знает? – думала я. – Но это невозможно! Я бы не смогла улыбаться любовнице мужа…»

Нина закрывала глаза на его измены. А Глазунова «свободный брак» вполне устраивал.

Лариса забеременела. Услышав новость, Илья только пожал плечами:

Ты можешь родить, но я не готов стать отцом.

Мама Ларисы пригласила Глазунова домой:

Вы должны что-то решить. Нельзя так издеваться над девочкой.

Художник заявил с ходу:

Я Ларису люблю. Но ни о каком замужестве не может быть и речи. Я никогда не разведусь с женой.

И Лара пошла на аборт. В тот, первый, раз, еще можно было все поправить. Кадочникова быстро восстановилась, даже съездила с Глазуновым в Крым. Чувствуя вину, Илья был заботлив и мягок. Но вскоре кошмар повторился. Лариса снова забеременела и снова убила ребенка. Стать матерью ей было не суждено.

С Ильей какое-то время я продолжала встречаться, – вспоминала Лариса Валентиновна. – Это была уже не любовь, а какое-то наваждение, гипноз.

Наконец они расстались. Стали что-то обсуждать, заспорили – и почти одновременно сказали: «Все, хватит!»

Мне рассказали, что незадолго до нашего последнего свидания Глазунова вызвали в «компетентные» органы и попросили определиться с личной жизнью, – рассказывала Кадочникова. – У него намечалась выставка за границей, но отпустить туда могли только художника с безупречной репутацией. Вот он и определился.

Расставшись с художником, Кадочникова дважды выходила замуж и много лет служила в Национальном театре русской драмы им. Леси Украинки в Киеве.

Семейный портрет. 2003 г.

«Семейный портрет» писался, когда у меня были только две дочери – Оля и Глаша. Мы тогда наконец переехали в свой дом и создали ту атмосферу для семейной и художественной жизни, которую мне всегда хотелось.

Оля и Глаша тогда стали заниматься в ансамбле «Веретенце», куда я их отдал, потому что всегда благоговел перед фольклором и настоящей народной традицией песни, которая все советское время была под спудом. Мои дочери стали сразу приносить домой удивительные фольклорные созвучия, стали петь, и я понял, что это будет для них любовью надолго.

Это не постановочный портрет, а кадр из моей жизни. Мне представился такой момент – дети слушают музыку, а сзади на диване немного уставшая мама, моя жена Юлия, которая смотрит на них даже с неким удивлением. В этой композиции, их естественном расположении я увидел интересную формально-неформальную задачу для живописи.

Детей очень трудно писать, они совершенно не могут понять, зачем нужно замереть и стоять на месте, но все же, отвлекая их разными способами, я смог заставить их позировать.

С этой работой связан забавный эпизод – когда у меня была персональная выставка в Венеции под самое закрытие в зал вошел человек, который изъявил желание непременно купить картину. Я объяснил ему, что она не для продажи, и предложил ему взамен написать его семью. Однако незнакомец, который оказался англичанином, заявил, что хотя у него семья и трое детей, изображенная на картине семья ему нравится больше. На случай если я вдруг передумаю, он предложил мне посмотреть его венецианский дворец, где он планировал повесить мою работу. Было приятно, но разумеется, я оставил эту картину у нас в семье как память о тех годах.

3.

Середина лета. 2010 г.

Моя жена Юлия позировала мне для главной героини этой картины. Поскольку у нее совершенно русская внешность, я часто использую ее лицо не только для ее непосредственных портретов, но и как героиню различных работ. Наверное, такой подход традиционен для художников.

Это была интересная поездка на Северную Двину вглубь Архангельской области. Мы провели тот день без каких-то определенных задач, просто хотелось напитаться этим замечательным местом. В округе был заброшенный деревянный храм, озеро, стройные северные деревни с двухэтажными огромными домами. Летом там было чуть больше народа, чем обычно – кто-то приехал на покос, кто-то просто к родственникам, люди купались в реке, ходили на озеро.

«Середина лета» для меня как середина лет, середина жизни. На заднем плане картины избы, кто-то косит, идет согбенная фигурка с косой – это напомнило мне и жизнь и смерть в буквальных символических фигурах. Короткое, но жаркое северное лето. Женщина стоит и ищет видимо своего мужа, от которого остался один мотоцикл в траве. Мальчик смотрит за птицами, пока мама кого-то высматривает. Я видел такие сцены, но это собирательный образ моего ощущения от того года. Мне хочется сохранить для себя те впечатления от жары, комаров, северных женщин с красивыми обветренными лицами.

4.

Картины Ильи Глазунова с названиями и описанием: Вспоминаем знаменитые работы мастера

Илья Глазунов.

Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Глазунов работал в самых разных жанрах — от изображений «ню» до парадных портретов, от пейзажей до городских зарисовок. Но, конечно, в памяти отпечатались прежде всего его монументальные многофигурные полотна. Вспоминаем знаменитые картины Ильи Глазунова — с названиями и описанием.

1. «Мистерия XX века», 1977-1999 г.

Мистерия ХХ века. 1999 год. Холст, масло.

Самая известная, без сомнения, работа Глазунова. Во времена перестройки она буквально взорвала умы; чтобы посмотреть на полотно размером 3 на 8 метров, выстраивались колоссальные очереди. В популярных журналах печатались репродукции с пояснениями — где кто изображен.

И кого там только нет: Гитлер, Сталин, Мао, Эйнштейн, Ленин, «Битлз»… 2342 персонажа, как кто-то подсчитал. И — реки крови, ядерный гриб, менора, протыкающая фашистскую каску, коммунистические митинги. Это картина об ужасах, которых в ХХ веке было не меньше, чем радости.

2. «Вечная Россия» (1988)

Картина, созданная к 1000-летию крещения Руси, изображает множество великих россиян. Справа — монстры революции на птице-тройке (Троцкий даже больше бросается в глаза, чем Сталин). А на переднем плане — святые. А в самом центре, под Распятием — великие писатели: Пушкин, Лермонтов, Гоголь… Но всех почти заслоняет обожаемый Глазуновым Достоевский.

3. «Великий эксперимент» (1990)

Великий эксперимент. 1990 год. Холст, масло

Картина целиком посвящена России в ХХ веке; судьба страны словно перечеркнута кровавой зловещей пентаграммой. В центре ее — конечно, Ленин и другие вожди революции; слева — хорошие люди (прежде всего бросается в глаза царская семья).

4. «Разгром храма в Пасхальную ночь» (1999)

Размер еще больше, чем у «Мистерии»: 4 на 8 метров. Сюжет понятен из названия: большевики вламываются в храм, где идет служба. Над людским месивом (со стороны большевиков это не только комиссар с собакой, но и поборница свободной любви с голой грудью, и кто-то с лозунгом «Религия — опиум для народа», и еще кто-то с пулеметом…) — настенная роспись, огромные изображения святых. Во многом картина напоминает другую многофигурную, полную символов картину, которую Глазунов очень ценил — «Раскулачивание» (2010).

5. «Дороги войны» (1985)

Дороги войны. 1985 год. Холст, масло.

Картина с самой драматичной судьбой. На самом деле она была написана в конце 50-х и представлена в качестве дипломной работы (Глазунов заканчивал Ленинградский художественный институт имени Репина). Но… на ней изображалось отступление советских войск. И это привело руководство института в ужас. Только в 1964 году Глазунов показал ее на выставке. Увидели ее в итоге немногие — вскоре после выставки она была просто уничтожена… В 1985 году Глазунов написал ее заново.

Призраки. 2008 г.

Архангельская и Вологодская области – наш прекрасный Русский Север, который постепенно становится «медвежьим углом». Уже ушло то поколение, которое помнило жизнь до революции, а люди помоложе оставляют эти места. Это наша национальная трагедия.

Страшно, когда ты идешь по деревне, в которой еще 100 лет назад ключом била жизнь – были ярмарки, проходили торговые пути, жили сотни и тысячи людей – а теперь все закончилось. Например, теперь уже бывшая деревня Керга на Пинеге, которая когда-то была древнерусским центром этих мест. Сейчас она брошена, а многие дома разобраны и увезены в другие деревни.

В этой работе я стремился передать то ощущение, которое возникает, когда ты идешь по пустой деревне, в окружении изб в пропорциях Парфенона, с окнами как выбитые зубы. Когда оказываешься в таких местах, кажется, что ты идешь по родному пепелищу русской крестьянской культуры.

Мне представляется, что люди, которые там жили и строили эти дома, они наблюдают за тобой из выбитых окон. Ты что-то ищешь, хочешь найти ответы на какие-то вопросы, но ничего уже нет, все заросло бурьяном выше человеческого роста.

2.

Личная жизнь

Первая супруга — Нина Александровна Виноградова-Бенуа (15 июля 1936 — 24 мая 1986), по официальной версии покончила жизнь самоубийством. Сам же художник считал, что её смерть — убийство.

Сын — Иван Глазунов (род. 1969), заслуженный художник РФ, автор полотна «Распни его!», картин из жизни русских святых, пейзажей русского севера.

Дочь — Вера Глазунова (род. 1973), художник, автор картины «Великая княгиня Елисавета Феодоровна перед казнью в Алапаевске». Будучи женат первым браком, имел роман со студенткой ВГИКа Ларисой Кадочниковой.

«Глазунов поклонялся Достоевскому и хотел, чтобы его окружали и страсти по Достоевскому. На пределе человеческих возможностей. Только тогда он мог работать, это вдохновляло его. Он бесконечно требовал от меня признаний в любви. К нему, гению. Мне в любви он не признавался, но я видела, как горят его глаза. Понимала, что ему необходима. Да, он любил меня. И терзал…»

Вторая жена — Инесса Дмитриевна Орлова (род. 1970), директор картинной галереи Ильи Глазунова.

Роспись Храма Вознесения Господня («Малого Вознесения») на Большой Никитской улице. 2013 г.

Роспись «Малого Вознесения» – особая страница в моей жизни. Это была моя первая работа в храме как стенописца. «Малое Вознесение» – храм с очень богатой историей, его строил царь Федор Иоаннович на свое венчание, и изначально он имел два шатра. Затем при Елизавете Петровне он перестраивался. Рядом была слобода, где жили устюжане и у них был крохотный домовой храмик Прокопия и Иоанна Устюжских, единственный в Москве. В XVIII веке храмы соединили. Рядом стоял дворец Нарышкиных, дом Малюты Скуратова – словом, жила русская знать, многие люди, оставившие след в российской истории.

Мне хотелось вернуть облик этому храму, который в советское время был роддомом, металлоремонтной мастерской, управлением Главмосстроя. Чтобы церковь выглядела так, как если бы она никогда не закрывалась. Для этого был выбран стиль XVII века, эпохи расцвета самостоятельного русского церковного творчества. Я собрал огромный архив сюжетов и приемов старых мастеров в Ярославле, Ростове Великом, Костроме, и мне хотелось расписать храм в таком ключе.

Но, как говорится, ты делаешь храм, а храм делает тебя, поэтому в храме «Малого Вознесения» состоялась и моя внутренняя учеба. Это то место, которое все время со мной и в котором я все время. Мы до сих пор доделываем убранство и пытаемся вернуть церкви образ старомосковского намоленного места, которое находится прямо напротив Московской Консерватории. К счастью, следов поругания в храме уже не осталось.

5.