Семья

Первой женой художника была сестра его друга Вера Шевцова. Брак не был удачный, и через 15 лет супруги развелись, «поделив» детей: старших забрал отец, а младшие остались с матерью. Репин очень любил детей, часто рисовал семейные портреты.

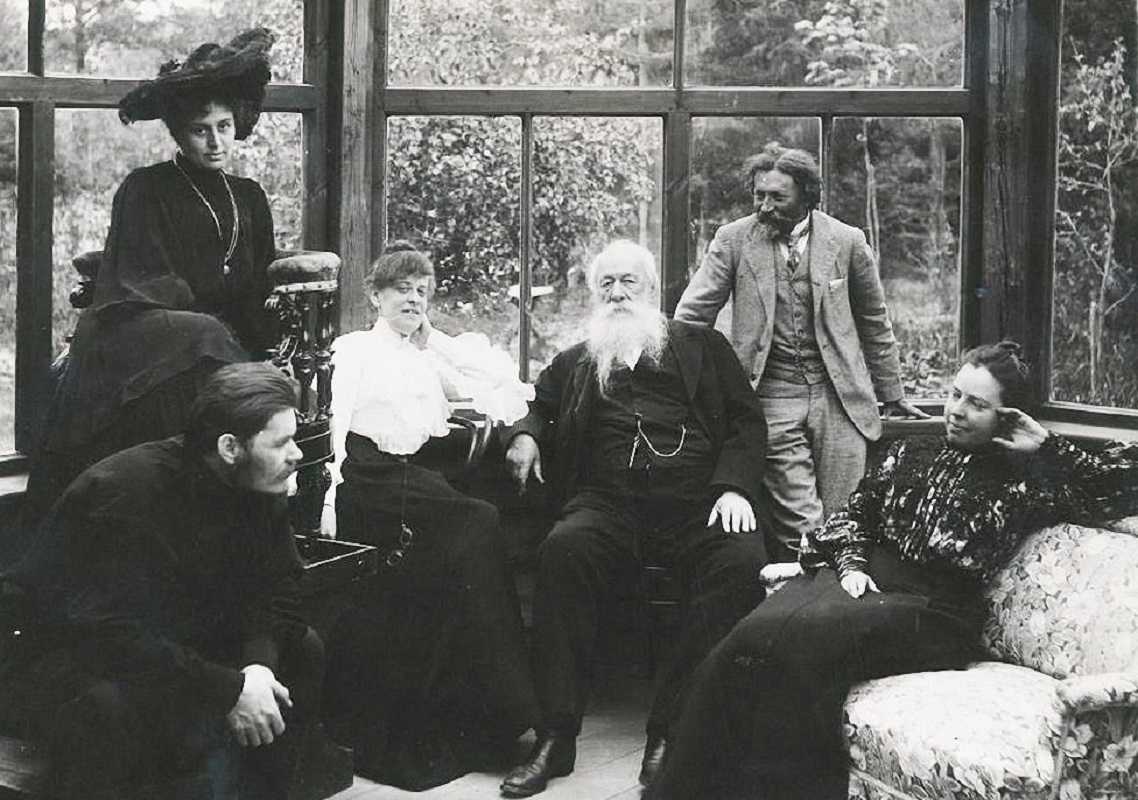

Второй женой художника стала Наталья Нордман, с которой он стал жить в Пенатах (Куоккала), в Финляндии. Брак был удачным, хотя Нордман и слыла «чудачкой». Особенно нелестно отзывался о ней К. Чуковский (писатель был большим другом художника и даже отсоветовал ему переезжать в СССР в 1925 году).

Овдовев в 1914 году, Репин больше не женился.

Художник скончался в 1930 году в Пенатах. Похоронен там же. До конца жизни он сохранял ясность ума и старался работать.

Происхождение и образование

Согласно краткой биографии Репина Ильи Ефимовича, родился будущий художник в 1844 году в Чугуево (Харьковская губерния). Отец художника был «билетным солдатом», мать, Татьяна Степановна, происходила из хорошей семьи и была отлично образована. Интересно, что Репин до конца жизни старался сохранить связь с «малой Родиной», и украинские мотивы часто появлялись в его работах.

Страсть к живописи обнаружилась у Репина рано, и в 1855 году его отдали в школу типографов, но в 1857 школу закрыли, и Репин отправился учеником в иконописную мастерскую. Он быстро стал лучшим и в 16 лет начал работать самостоятельно, поступив в артель, которая занималась строительством и реставрацией храмов. В 1863 году Репин решил отправиться в Петербург и поступить в Академию художеств. Поступил не сразу, а после курса обучения в вечерней художественной школе. Но с 1863 года он стал учеником Академии (до 1871 года), и учеником не последний. Его приблизили к себе И. Крамской и В. Поленов. За 8 лет он успел получить несколько наград, в том числе и большую золотую медаль Академии.

Творчество Репина

Репин — один из немногих русских художников 19-го века, в творчестве которых нашёл свое выражение героизм русского революционного движения. Репин умел необыкновенно чутко и внимательно увидеть и изобразить на холсте различные стороны русской социальной действительности того времени.

Первым произведением на эту тему упоминавшийся эскиз «По грязной дороге», написанный сразу по возвращении из Парижа.

В 1878 году художник создал первый вариант картины «Арест пропагандиста», которая, на самом деле является остроумной реминисценцией сцены «Взятия Христа под стражу» из Нового Завета. Очевидно, неудовлетворенный чем-то в картине, Репин еще раз вернулся к той же теме. С 1880 по 1892 год он работал над новым вариантом, более строгим, сдержанным и выразительным. Картина вполне закончена композиционно и технически.

О Репине заговорили после появления в 1873, его картины «Бурлаки на Волге», вызвавшей много споров, отрицательных отзывов со стороны Академии, но восторженно принятой сторонниками реалистического искусства.

Одной из вершин творчества мастера и русской живописи II-й половины ХIХ века стало полотно «Крестный ход в Курской губернии», написанное Репиным по живым наблюдениям с натуры. Он видел крестные ходы у себя на родине, в Чугуеве, в 1881 году ездил в окрестности Курска, где каждый год летом и осенью совершались знаменитые на всю Россию крестные ходы с Курской чудотворной иконой Божьей Матери. После долгой и упорной работы по поиску нужного композиционного и смыслового решения, разработке образов в этюдах Репин написал большую многофигурную композицию, показав торжественное шествие сотен людей всех возрастов и званий, простонародья и «благородных», штатских и военных, мирян и духовенства, проникнутых общим воодушевлением. Изображая крестный ход — типичное явление старой России, художник в то же время показал широкую и многогранную картину русской жизни его времени со всеми ее противоречиями и социальными контрастами, во всем богатстве народных типов и характеров. Наблюдательность и блестящее живописное мастерство помогли Репину создать полотно, поражающее жизненностью фигур, разнообразием одежд, выразительностью лиц, поз, движений, жестов, и одновременно грандиозностью, красочностью и великолепием зрелища в целом.

Человек впечатлительный, страстный, увлекающийся, он был отзывчив на многие жгучие проблемы общественной жизни, сопричастен социальной и художественной мысли его времени.

1880-е годы – пора расцвета таланта художника. В 1885 году была создана картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», отмечающая наивысшую точку его творческого горения и мастерства.

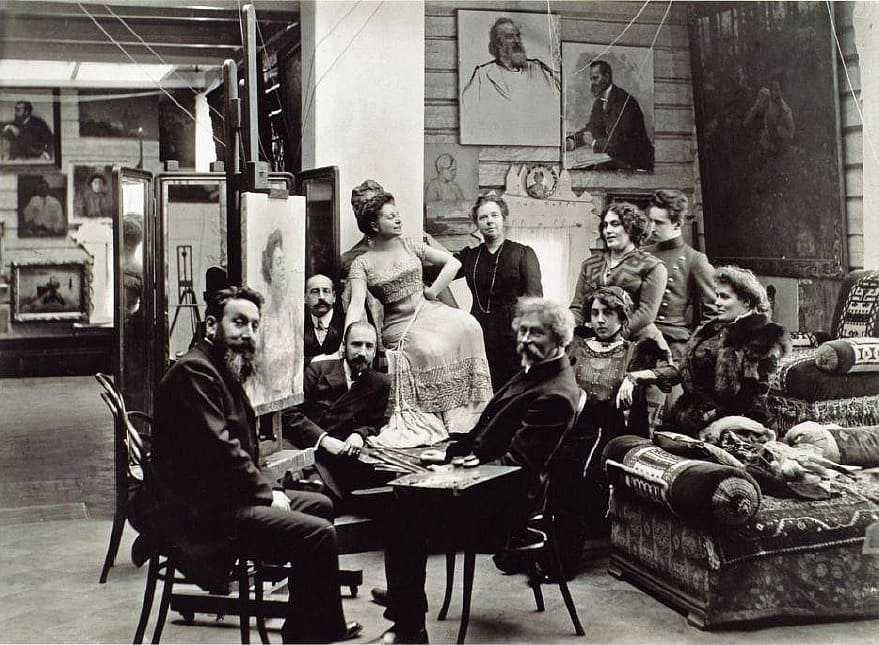

Репин – выдающийся мастер портретного искусства. Его портреты представителей разных сословий – простого народа и аристократии, интеллигенции и царских сановников – своеобразная летопись целой эпохи России в лицах.

Он был одним из художников, с энтузиазмом откликнувшихся на идею основателя Третьяковской галереи – П.М.Третьякова о создании портретов выдающихся русских людей.

Репин часто портретировал своих близких. Портреты старшей дочери Веры – «Стрекоза», «Осенний букет» и дочери Нади – «На солнце» написаны с большой теплотой и изяществом. Высокое живописное совершенство присуще картине «Отдых». Изображая свою жену, заснувшую в кресле, художник создал удивительно гармоничный женский образ.

В 1899 году в дачном поселке Куоккала, на Карельском перешейке Репин купил усадьбу, названную им «Пенаты», куда окончательно переселился в 1903 году.

В 1918 году усадьба «Пенаты» оказалась на территории Финляндии, Репин таким образом был отрезан от России. Несмотря на сложные условия и тяжелую окружающую обстановку художник продолжал жить искусством. Последней картиной, над которой он работал была «Гопак. Танец запорожских казаков», посвященная памяти любимого им композитора М.П.Мусоргского.

Поездка за границу и жизнь в Москве

С 1873 по 1876 год Репин жил за границей, объездил всю Испанию, Италию и поселился во Франции, в Париже, где познакомился с местными импрессионистами, особенно полюбив Мане. Именно в Париже он написал картину «Садко», за которую получил звание академика и из-за которой на него обрушился шквал критики.

С 1877 по 1882 год художник жил в Москве и был активным членом Товарищества передвижников. Именно в это время он пишет картину «Царевна Софья» и начинает работу с самым выдающимся своим учеником В. Серовым. В это же время художником был написан портрет М. Мусоргского, который буквально через несколько дней скончался. Эта работа вызвала восторг у критиков.

Поездка за границу и жизнь в Москве

С 1873 по 1876 год Репин жил за границей, объездил всю Испанию, Италию и поселился во Франции, в Париже, где познакомился с местными импрессионистами, особенно полюбив Мане. Именно в Париже он написал картину «Садко», за которую получил звание академика и из-за которой на него обрушился шквал критики.

С 1877 по 1882 год художник жил в Москве и был активным членом Товарищества передвижников. Именно в это время он пишет картину «Царевна Софья» и начинает работу с самым выдающимся своим учеником В. Серовым. В это же время художником был написан портрет М. Мусоргского, который буквально через несколько дней скончался. Эта работа вызвала восторг у критиков.

Интересные факты из жизни художника

Илья Репин создавал поистине реалистичные полотна, которые до сих пор являются золотым фондом картинных галерей. Репина называют мистическим художником.

Известно, что из-за постоянных переутомлений у знаменитого живописца начала болеть, а потом и вовсе отказала правая рука. На время Репин перестал творить и впал в депрессию. Согласно мистической версии, рука художника перестала действовать после того, как он написал картину «Иоанн Грозный и его сын Иван» в 1885 году. Мистики связывают эти два факта из биографии художника с тем, что написанная им картина была проклята. Мол, Репин отразил в картине несуществующее историческое событие, и из-за этого был проклят. Однако позже Илья Ефимович научился писать картины левой рукой.

Другой мистический факт, связанный с этой картиной, произошел с иконописцем Абрамом Балашовым. Когда он увидел полотно Репина «Иоанн Грозный и его сын Иван», он накинулся на картину и порезал ее ножом. После этого иконописца отправили в психиатрическую лечебницу. Между тем, когда эту картину выставили в Третьяковской галерее многие из зрителей начинали рыдать, других картина вводила в ступор, а с некоторыми и вовсе случались истерические припадки. Скептики связывают эти факты с тем, что картина очень реалистично написана. Даже кровь, которой на холсте нарисовано очень много, воспринимается настоящей.

Все натурщики Репина после написания полотна умирали. Многие из них — не своей смертью. Так, «жертвами» художника стали Мусоргский, Писемский, Пирогов, актер Мерси д’Аржанто. Федор Тютчев скончался сразу, как только Репин начал писать его портрет. Между тем, даже абсолютно здоровые мужчины умирали после того, как побывали натурщиками для картины «Бурлаки на Волге».

«Бурлаки на Волге»

Стоит отметить, что картины Репина повлияли на общеполитические события в стране. Так, после того, как художник в 1903 году написал картину «Торжественное заседание Государственного совета», чиновники, которые были изображены на полотне, погибли во время первой русской революции 1905-го года. А как только Илья Ефимович написал портрет премьер-министра Столыпина, натурщика застрелили в Киеве.

Еще один мистический случай, который повлиял на здоровье художника произошел с ним в родном городе Чугуеве. Там он написал картину «Мужик с дурным глазом». Натурщиком для портрета выступил дальний родственник Репина, Иван Радов, мастер золотых дел. Этот мужчина слыл в городе колдуном. После того, как Илья Ефимович написал портрет Радова, он, не старый еще и вполне здоровый мужчина, заболел. «Я подцепил в селе проклятую лихорадку», — жаловался Репин друзьям, — «Возможно, моя болезнь связана с этим колдуном. Силу этого человека я сам испытал, притом, дважды».

«Мужик с дурным глазом»

Примерным семьянином Илья Репин не был никогда. Он не просто увлекался противоположным полом, а служил ему.

Главным стимулом к созданию одной из самых знаменитых картин художника «Иван Грозный и его сын Иван» стало посещение им одного из боёв корриды во время пребывания в Испании. Пребывая под большим впечатлением, Репин в своём дневнике написал по этому поводу: «Кровь, убийства и живая смерть очень влекут к себе. Вернувшись домой, я в первую очередь примусь за кровавую сцену».

Жена живописца была вегетарианкой, поэтому кормила его всевозможными травяными наварами, в связи с чем все гости Репиных всегда привозили с собой что-нибудь мясное и съедали его, закрывшись в своей комнате.

Однажды живописец познакомился с молодым врачом, который сообщил ему большой пользе сна на открытом воздухе. Начиная с того времени, вся семья спала на улице, а сам Илья Репин отдавал предпочтения сну на открытом воздухе даже в лютые морозы, правда под навесом из стекла.

Перед самой смертью врачи запретили Илье Ефимовичу рисовать больше двух часов в сутки, однако жить без живописи он просто не мог, поэтому друзья прятали принадлежности художника. Однако это не останавливало Репина, который мог выхватить из пепельницы окурок, рисовать на всём подряд, окунув его в чернила.

Творчество Репина

Картины на библейскую тему занимают значительное место в творчестве художника. Среди них на выставке можно увидеть: «Иов и его друзья», «Христос», «Иуда», «Николай Мирликийский». По легенде после приобретения последней картины император Александр III решил создать Русский музей в Санкт-Петербурге.

Также мы видим портреты родителей художника. Образ матери, который он изобразил на холсте, поражает тем, как живо передано выражение глаз, при ближайшем рассмотрении кажется, что это фотография, настолько четко прорисованы все детали.

Далее перед нами знаменитое полотно «Бурлаки на Волге», которое мы все помним с репродукций в школьных учебниках. Для создания образов художник прожил какое-то время на Волге под Саратовом, общался с местными бурлаками. Первоначально предполагалось показать на картине контраст между праздно гуляющей публикой и тяжелым трудом батраков. Однако позже Репин решил обратить больше внимания на самих бурлаков, на их характеры и образы. Для Третьяковской галереи была создана картина «Бурлаки, идущие вброд», которую также можно увидеть на выставке.

Русский купец играл на гуслях перед морским царем и так очаровал его, что он предложил ему выбрать невесту. На полотне перед Садко проходит вереница девушек в нарядных костюмах, но он зачарованно смотрит на скромную красавицу с косой, которая стоит в стороне. Художнику очень правдопо-добно удалось передать разнообразные оттенки воды и морских обитателей. Несмотря на то, что Репин все- таки считается художником-реалистом, именно он оказался первооткрывателем былинной темы, которую позже продолжили В. Васнецов и М. Врубель.

Далее перед нами знаменитая картина «Крестный ход в Курской губернии» и эскизы к ней. На этом внушительном полотне Репину удалось изобразить представителей всех социальных групп общества. Видно, что особое сочувствие у художника вызывали самые обделенные: нищие, кре-стьяне и калеки, то есть те, кто больше других надеялся на Божью милость.

Интересные факты из жизни художника

Илья Репин создавал поистине реалистичные полотна, которые до сих пор являются золотым фондом картинных галерей. Репина называют мистическим художником. Вашему вниманию представляются пять необъяснимых фактов, связанных с полотнами живописца.

Первый факт. Известно, что из-за постоянных переутомлений у знаменитого живописца начала болеть, а потом и вовсе отказала правая рука. На время Репин перестал творить и впал в депрессию. Согласно мистической версии, рука художника перестала действовать после того, как он написал картину «Иоанн Грозный и его сын Иван» в 1885 году. Мистики связывают эти два факта из биографии художника с тем, что написанная им картина была проклята. Мол, Репин отразил в картине несуществующие историческое событие, и из-за этого был проклят. Однако позже Илья Ефимович научился писать картины левой рукой.

Другой мистический факт, связанный с этой картиной, произошел с иконописцем Абрамом Балашовым. Когда он увидел полотно Репина «Иоанн Грозный и его сын Иван», он накинулся на картину и порезал ее ножом. После этого иконописца отправили в психиатрическую лечебницу. Между тем, когда эту картину выставили в Третьяковской галерее многие из зрителей начинали рыдать, других картина вводила в ступор, а с некоторыми и вовсе случались истерические припадки. Скептики связывают эти факты с тем, что картина очень реалистично написана. Даже кровь, которой на холсте нарисовано очень много, воспринимается настоящей.

Третий факт. Все натурщики Репина после написания полотна умирали. Многие из них — не своей смертью. Так, «жертвами» художника стали Мусоргский, Писемский, Пирогов, актер Мерси д’Аржанто. Федор Тютчев скончался сразу, как только Репин начал писать его портрет. Между тем, даже абсолютно здоровые мужчины умирали после того, как побывали натурщиками для картины «Бурлаки на Волге».

Четвертый факт. Необъяснимо, но факт. Картины Репина повлияли на общеполитические события в стране. Так, после того, как художник в 1903 году написал картину «Торжественное заседание Государственного совета», чиновники, которые были изображены на полотне, погибли во время первой русской революции 1905-го года. А как только Илья Ефимович написал портрет премьер-министра Столыпина, натурщика застрелили в Киеве.

Пятый факт. Еще один мистический случай, который повлиял на здоровье художника произошел с ним в родном городе Чугуеве. Там он написал картину «Мужик с дурным глазом». Натурщиком для портрета выступил дальний родственник Репина, Иван Радов, мастер золотых дел. Этот мужчина слыл в городе колдуном. После того, как Илья Ефимович написал портрет Радова, он, не старый еще и вполне здоровый мужчина, заболел. «Я подцепил в селе проклятую лихорадку», – жаловался Репин друзьям, — «Возможно, моя болезнь связана с этим колдуном. Силу этого человека я сам испытал, притом, дважды».

Иван Грозный и сын его Иван

Второе название этой картины – «Иван Грозный убивает своего сына».

На создание этого полотна художника вдохновила музыка Н.А. Римского-Корсакова. После того, как он прослушал новое его произведение «Месть», Репин захотел воплотить то настроение, которое появилось у него под влиянием этой музыки.

Художник пишет, что его чувства были перегружены ужасами современности, ему хотелось найти выход наболевшего в истории.

Чуть позже он вспоминал, что в Европе стали выставлять кровавые картины, и, заразившись этим настроением, он начал работать над своим уникальным произведением.

На ней изображен тот момент, когда Иван Грозный, нанеся смертельный удар своему сыну, переживает трагический момент. На его лице мы можем видеть раскаяние. Особенно поражает кротость царевича, который со слезами на глазах готов простить обезумевшего от горя отца.

Биография Ильи Репина

Родился Илья в Чугуеве (поблизости Харькова) 24 июля 1844 года. Обучение живописи в биографии Репина началось уже в тринадцатилетнем возрасте.

А в 1863 году он переехал в Петербург, чтобы учиться в Академии Художеств. Во время обучения там прекрасно проявил себя, получив две золотых медали за свои картины.

В 1870 году отправился путешествовать по Волге, выполняя тем временем этюды и наброски. Там же зародилась идея полотна «Бурлаки на Волге». Затем художник переехал в Витебскую губернию, приобрел там имение.

Автопортрет, 1878. (wikipedia.org)

Художественная деятельность тех времен в биографии Ильи Репина чрезвычайно плодотворна. Кроме написания картин, он в Академии Художеств руководил мастерской.

Путешествия Репина по Европе повлияли на стиль художника. В 1874 году Репин стал членом товарищества передвижников, на выставках которых представлял свои работы.

1893 год в биографии Репина обозначен вхождением в Петербургскую Академию Художеств в качестве полноправного члена.

Поселок, в котором жил Репин, после Октябрьской революции очутился в составе Финляндии. Там же Репин скончался в 1930 году.

Тяга к искусству

Трудно было предсказать, что обычный мальчик из семьи военного поселенца может стать величайшим живописцем. Лишь его мать, Татьяна Степановна, вовремя заметила талант сына, когда тот помогал ей украшать яйца перед Пасхой. Однако у родителей не было денег на уроки рисования, поэтому Илюшу отдали в школу топографии. Вскоре после этого учебное заведение закрыли, и школьник пошел в мастерскую к иконописцу Бунакову. Благодаря ему уже в 15 лет Репин начал участвовать в росписи церквей, приобрел множество полезных навыков в своем деле.

С 1859 по 1863 гг. Илья ездил по городам и селам, украшая церкви и получая за это незначительное финансовое вознаграждение. Вскоре он накопил сто рублей и отправился в Петербург поступать в художественную школу. С 1864 он учился в заведении, принадлежащем Обществу поощрения художеств. После его окончания юноша со второй попытки смог стать студентом Академии художеств. Наставником Репина был И. Н. Крамской.

За восемь лет художник успел завоевать уважение преподавателей и однокурсников, позднее Илья даже начал руководить собственной мастерской в академии. Также он получил несколько золотых медалей. К примеру, в 1869 его наградили за рисунок «Иов и его друзья».

В 1870, за год до окончания академии, он начал работать над первым масштабным холстом под названием «Бурлаки на Волге». Картина была написана по заказу князя Владимира во время путешествия по Волге, она произвела фурор в международном сообществе. В 1872 появилось еще одно произведение искусства «Воскрешение дочери Иаира», также принесшее автору медаль. Его Репин представил в качестве дипломной работы, и ее признали лучшей за все время существования академии.

Колокольчики дяди Ефима

Вернулся в двухэтажный деревенский домик. В первые послереволюционные годы был членом Кологривского отделения общества по изучению местного края, работал народным заседателем волостного суда, преподавал в художественной и театральной студиях Дворца Пролеткульта. Навалились сельские заботы и труды — художник пахал, сеял, собирал урожай, валил лес… А когда удавалось выкроить свободные минуты, мастерил музыкальные инструменты и занимался с детьми: учил писать, читать, рисовать…

На первом этаже своего домика устроил для детей театр. Сам шил костюмы, лепил глиняные маски, был режиссером постановок, которые называл «фестивалями» — изображали то цыганский табор, то сказочных животных…

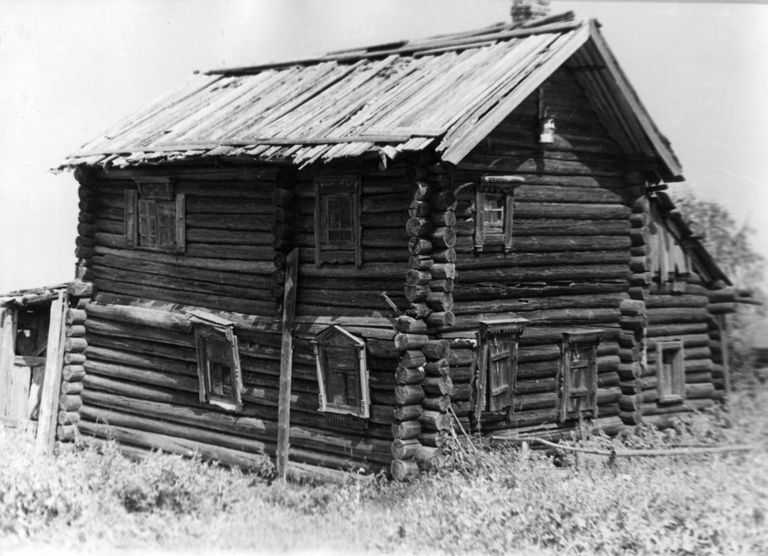

Дом Е. В. Честнякова

Дом Е. В. Честнякова

Вместо холстов мастер часто брал мешковину или картонки. Денег на рамы тоже не было: он прибивал картины гвоздями к рейкам.

Ездил по кологривским деревням, что раньше стояли по всему берегу Унжи, с двухколесной тележкой — «андрецом». Были на тележке колокольчики. Звенят колокольчики — ребятня сбегается: дядя Ефим едет! Сварит кашу в котелке у ручья, накормит всех. Потом раздаст костюмы, ребята в них обрядятся, друг на друга посмотрят — и расхохочутся, забудут и о голоде, и о холоде, и о том, как целый день вкалывали на колхозных работах… И скажет Ефим, как любил говорить: «Я пришел вернуть вам детство!»

В декабре 1920 года Ефим Честняков открыл в Шаблово детский сад. Ребятишки смотрели иллюстрированные книги и журналы, изучали сказки и пословицы, рисовали карандашами и красками, лепили, играли представления — «Чудесная дудочка», «Чивилюшка», «Ягая баба»…

В 1920–1930-е годы Ефим Васильевич с горечью наблюдал разорение русской деревни. И его семья пострадала. В его семейном доме устроили маслозавод, одну сестру выслали в Казахстан, другая умерла, Ефим поселился в ветхом овине. Художника власти считали чудаком, а значит — неблагонадежным. За ним была установлена слежка. К концу 30-х годов художник отошел от живописи, сконцентрировался на сочинительстве и занятиях с детьми. Своей семьи у него не сложилось: в юности любил девушку Машу, но она была из бедной семьи, и родители Ефима ему жениться не позволили, Маша вышла замуж и уехала в другую деревню. Семьей Честнякова стали дети, которые приходили к нему. Колхозники без опаски оставляли Ефиму детей, отправляясь на работу, а за доброту деревенского чудака подкармливали. Вот и вышел еще один детский сад — в овине.

Крестьянские дети. Фото Ефима Честнякова нач. XX в.

Крестьянские дети. Фото Ефима Честнякова нач. XX в.

Кроме картин и рисунков от Честнякова осталось… множество фотографий! Из своих скудных заработков он накопил денег на фотоаппарат и стал снимать портреты односельчан, фиксировать на пленку их праздники и будни. К счастью, негативы и снимки сохранились и позже были случаи, когда приезжавшие в Шаблово горожане находили на снимках портреты родственников.

Ефим Васильевич Честняков дожил до 1961 года. Скончался 27 июня. Похоронен недалеко от храма в деревне Илешево, где был крещен. Гроб с его телом односельчане несли на руках четыре километра. Над могилой «Рыцаря сказочных чудес» возвели резную деревянную сень. Праху Ефима приезжают поклониться сотни людей.

5

Вечорници

Ее можно найти в Третьяковской галерее. Эту картину особенно выделял Лев Толстой. Он был поклонником творчества Репина.

Илья Ефимович решил изобразить посиделки украинской молодежи. Как и в любые времена, молодые люди собирались вместе, чтобы повеселиться и потанцевать.

Художник смог как бы поймать нужный момент, создать эффект фотографии, остановившегося мгновения. Не каждому мастеру удается так точно передать настроение музыки и веселья, но Репин справился с этой задачей.

Ценители живописи считают картину уникальной, т.к. она хорошо передает национальный колорит и воссоздает движения.

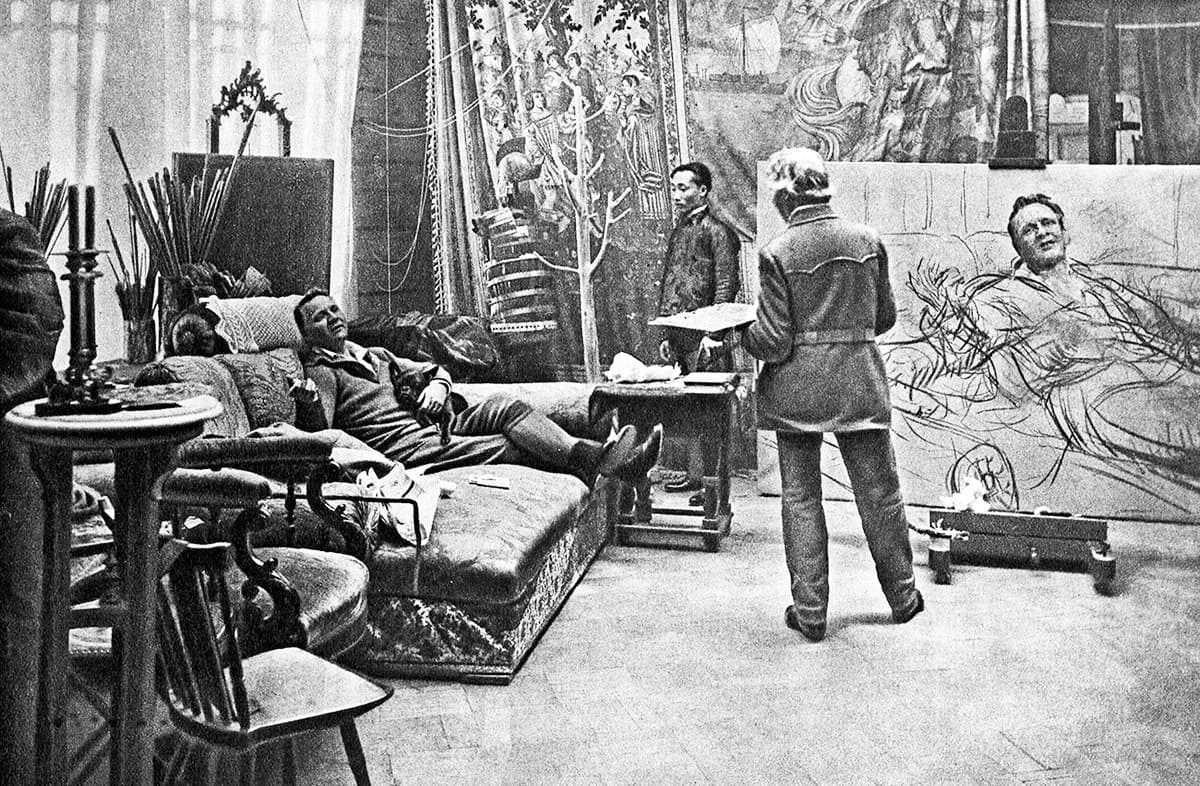

ПЕНАТЫ

В 1899 году Репин приобрёл имение в финском местечке Куоккала, неподалёку от Петербурга. Здесь он поселился вместе со своей второй женой, писательницей Натальей Нордман-Северовой. Их знакомство произошло в мастерской художника, куда Нордман пришла вместе с княгиней Марией Тенишевой. Пока Илья Ефимович работал над портретом Тенишевой, другая гостья вслух читала стихи.

Своё новое «гнездо» художник назвал Пенатами (в честь древнеримских богов-хранителей, покровителей домашнего очага). Но и второй брак Репина закончился драматически: заболев туберкулёзом, Нордман покинула Пенаты. Она уехала в одну из зарубежных больниц, не взяв с собой ни денег, ни вещей. От финансовой помощи, которую ей пытались оказать муж и его друзья, Наталья отказалась. Она скончалась в июне 1914 года в Локарно на юге Швейцарии.

После Октябрьского переворота 1917 года, приведшего к власти большевиков, Финляндия заявила о своей независимости, и, таким образом, Репин оказался в эмиграции. Впрочем, в Советской России его продолжали считать «своим». В 1922 году в «Пенаты» перебирается жить старшая и любимая дочь художника — Вера. Она взяла на себя все заботы по хозяйству уже пожилого отца. В силу наличия тяжёлого характера она не смогла устроить личную жизнь и оставалась с отцом до конца его жизни. В 1924-1925 годах в Москве и Ленинграде были организованы большие выставки, посвящённые 80-летнему юбилею художника.

В 1913 году Репин приезжает в Москву, чтобы восстановить свою знаменитую и достаточно скандальную картину «Иван Грозный убивает своего сына». Репин закончил полотно к 300-летию смерти Ивана Грозного (в 1884 году). Картина была выставлена весной 1885 года и вызвала одновременно шок и интерес общественности, и поначалу была запрещена к показу. Однако, спустя три месяца, запрет был снят и работу снова выставили в Третьяковской галерее на радость публике. Но в 1913 году один из присутствующих совершил акт вандализма и исполосовал лицо царя. Безумцем оказался сын крупного фабриканта Балашова.

Мечта о красном карандаше

По рождению Ефим Васильевич был не Честняковым, а Самойловым. Родился он 19 декабря (по старому стилю) 1874 года в деревне Шаблово Илешевской волости Кологривского уезда Костромской губернии. Крестился в храме Богоявления в селе Илешеве. Ребенком Ефим часто ходил сюда, подолгу рассматривал фрески. Храм стоит и сейчас, даже фрески целы, но здание обветшало, службы не идут.

Ефим Честняков

«Честняк» — так называли единственного сына в семье, на которого была вся надежда родителей: и в семье должен помогать, и стать опорой матери с отцом в старости. Ефим был честняком. Отсюда и вторая фамилия возникла. Правда, к хозяйственным делам и непростому сельскому труду мечтательный, живущий в своем мире мальчик, так нетипично для деревенских детей склонный к наукам и рисованию, был не слишком расположен. Бабушка Прокофья рассказывала ему сказки «про старину». Отец перед праздниками вслух читал Евангелие…

«У меня страсть к рисованию была в самом раннем детстве, лет с 4-х, точно не знаю, — вспоминал Ефим Васильевич. — Мать моя отдавала последние гроши на бумагу и карандаши. Когда немного подрос, каждое воскресенье ходил к приходу (4 версты) и неизбежно брал у торговца Титка серой курительной бумаги, причем подолгу любовался королевско-прусскими гусарами, которые украшали крышку сундука, вмещавшего весь товар Титка. В храме особенной моей любовью пользовались Воскресение и Благовещение. Когда идут в город, то со слезами молил купить “красный карандаш”, и если привезут за 5 к. цветной карандаш, то я — счастливейший на земле и готов ночь сидеть перед лучиной за рисунком. Но такие драгоценности покупались совсем редко, и я ходил по речке собирать цветные камешки, которые бы красили…»

«Красота — святое, что не свято, то не красота… Красота — свет, созидание, творчество, вечность, жизнь…»

Ефим Честняков

Однажды Ефим увидел в комнате деревенской учительницы блеклую копию плохенького рисунка — контур дерева. Мальчик был в восторге! Пробовал повторить, хлестал ветвями и сучьями по снегу, чтобы запомнить отпечаток и отобразить на бумаге, но ничего не выходило. Увы, рисунок этот учительнице подарили, сама она рисовать не умела и ничем будущему художнику помочь не могла.

2