Биография Ильи Репина

Родился Илья в Чугуеве (поблизости Харькова) 24 июля 1844 года. Обучение живописи в биографии Репина началось уже в тринадцатилетнем возрасте.

А в 1863 году он переехал в Петербург, чтобы учиться в Академии Художеств. Во время обучения там прекрасно проявил себя, получив две золотых медали за свои картины.

В 1870 году отправился путешествовать по Волге, выполняя тем временем этюды и наброски. Там же зародилась идея полотна «Бурлаки на Волге». Затем художник переехал в Витебскую губернию, приобрел там имение.

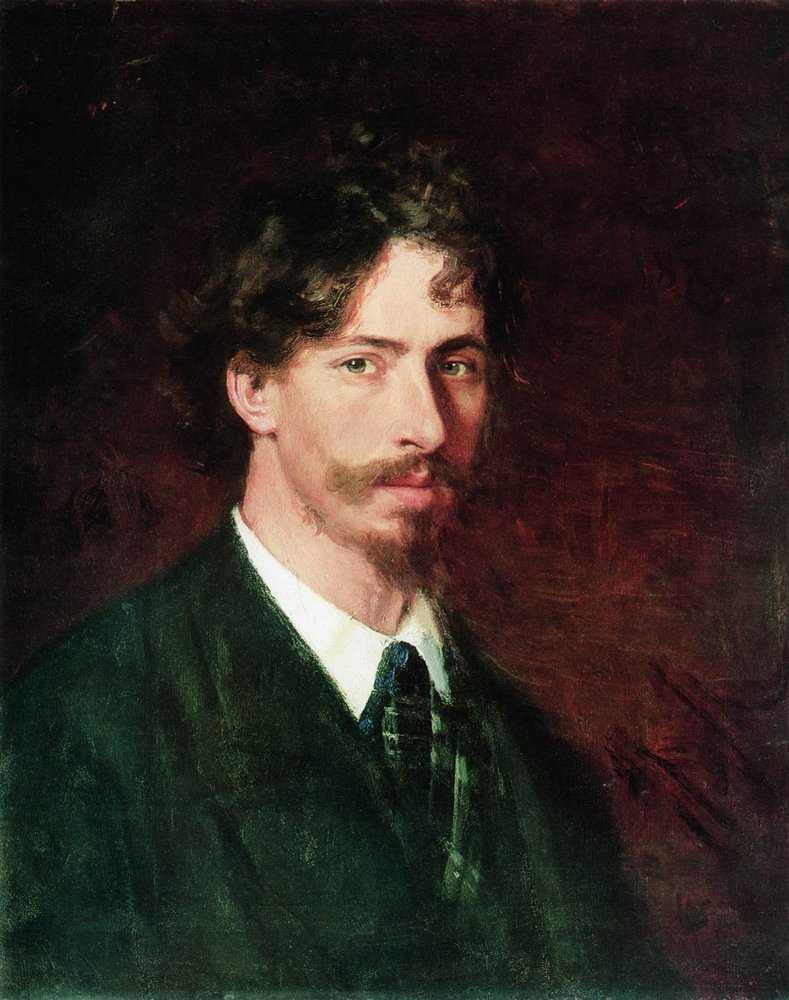

Автопортрет, 1878. (wikipedia.org)

Художественная деятельность тех времен в биографии Ильи Репина чрезвычайно плодотворна. Кроме написания картин, он в Академии Художеств руководил мастерской.

Путешествия Репина по Европе повлияли на стиль художника. В 1874 году Репин стал членом товарищества передвижников, на выставках которых представлял свои работы.

1893 год в биографии Репина обозначен вхождением в Петербургскую Академию Художеств в качестве полноправного члена.

Поселок, в котором жил Репин, после Октябрьской революции очутился в составе Финляндии. Там же Репин скончался в 1930 году.

Смерть

Помимо изобразительного искусства, Федор Павлович занимался преподавательской деятельностью и имел высокий руководящий пост в Академии художеств.

Федор Решетников — «За мир!» Художник покинул земной мир в преклонном возрасте 13 декабря 1988-го. Смерть наступила по естественным причинам. Последнее пристанище выдающегося мастера – Ваганьковское кладбище. Рядом с ним покоится и его супруга, ненадолго пережившая любимого мужа.

Примечательно, что за несколько месяцев до кончины работники Читинского музея обнаружили некогда пропавшую картину «Дом» на стенах местного торгово-кулинарного училища.

Произведение искусства

- 1966: Ema — Akt auf einer Treppe / Эма — Обнаженная на лестнице , в музее Людвига , Кельн .

- 1971-1972: 48 портретов / 48 портретов , Музей Людвига , Кельн .

- 1973: 1024 Фарбен (350-3) , Национальный музей современного искусства в Париже .

- 1981 Nr.480/1 , Кунстхалле в Билефельде .

- 1982 — 1983: Керзе (Свеча). В 1982 году он начал рисовать в своей технике фото-живописи на тему свечей. На эту тему более двадцати пяти работ. Одна из его картин 1983 года была использована музыкальной группой Sonic Youth для обложки своего альбома 1988 года Daydream Nation .

- 1983: Джуни (527) , Национальный музей современного искусства в Париже .

- 1983: Гленн , холст, масло (190 × 501 см ) в Музее современного искусства Сент-Этьен-Метрополь.

- 1986: Аннотация № 599 / Реферат № 599 , Музей Людвига , Кельн .

- 2005: сентябрь

- 2007: витраж (11 263 цветных стеклянных плитки на площади 113 м 2 ) в Кельнском соборе .

Выставки (выборка)

- Герхард Рихтер , ретроспектива, Музей современного искусства K20, Дюссельдорф , 2005.

- Герхард Рихтер, живопись из частных коллекций , Музей Фридера Бурда, Баден-Баден , 2008.

- Герхард Рихтер, абстрактные картины , галерея Мариан Гудман , Париж, 2008.

- Рихтер во Франции , временные помещения, Музей Гренобля , 2009.

- Герхард Рихтер , Центр Помпиду , Париж, 2012.

- Герхард Рихтер, картины / серия , Fondation Beyeler , Базель, 2014

Публикации

Герхард Рихтер , заметки и интервью, составленные Гансом Ульрихом Обристом, французский перевод Catherie Métais Bürhendt, французское издание: Les Presses du Réel , 1999/2012 ( ISBN 978-2-84066-034-7 ) , 240 с. ( презентация издателя ).

Сентябрь Историческая картина Герхарда Рихтера, Роберта Сторра , опубликованная La Difference , 2011, 96 стр.

Кино

- Герхард Рихтер Картина Коринны Белц, Германия, 2011, документальный, цвет, 97 мин.

- Работа без автора , Флориан Хенкель фон Доннерсмарк , 2018. Сценарий вдохновлен детством и годами становления Герхарда Рихтера.

Наследие художника

В последние годы Павел Дмитриевич Корин восстанавливал полотна Васнецова и Нестерова. Многие годы собирал старинные иконы, считая иконопись образцом художества и творческого стремления. Всю уникальную коллекцию и дом художник завещал Третьяковской галерее.

Это был выдающийся художник и реставратор, превыше всего ценящий веру человека в Бога, в Родину, в народ. Эта светлая вера сопровождала его всю жизнь, она во всех его произведениях.

Русь Уходящая Корина – притягательная загадка

Биография Павла Филонова, несгибаемого аналитика от искусства

Биография художника Федотова П. А. его картины – окно в XIX век

Личная жизнь

Личная жизнь художника была определена еще в его детстве: в 14 лет Петр познакомился с будущей женой Ольгой Суриковой – дочерью живописца Василия Сурикова. После этого 12 лет молодые люди толком не общались, пока Кончаловский не отправил девушке письмо с признанием в любви. Решение пожениться молодые приняли через 3 дня после первого свидания, и свадьба состоялась 10 февраля 1902 года.

Петр Кончаловский с женой (автопортреты)

Отношения в браке были нежными: Кончаловский звал жену Лёлечкой, она его – Дадочкой.

У супругов было двое детей – дочь Наталья и сын Михаил. Их нежно любили оба родителя, хотя и старались не баловать. Петр Петрович не меньше супруги был вовлечен в процесс воспитания: он укладывал детей спать, обучал основам живописи, рассказывал сыну и дочке сказки.

Петр Кончаловский с семьей

Ольга Васильевна слыла жестким и властным человеком, но взаимоотношений с мужем это не касалось – еще до свадьбы молодые люди поклялись, что их семья будет необыкновенной. Поэтому женщина знала меру и никогда не попрекала мужа, а тот ее глубоко уважал и считал ближайшим другом и советчиком. Без одобрения жены Петр Петрович решений не принимал и советовался с ней даже по вопросам творчества.

Работы художника

Павел Корин оставил значительный след в искусстве, особенно важный и ценный для русского человека. Наиболее известны:

- Эскиз «Реквием. Русь уходящая»;

- Портретные этюды к «Реквиему»;

- Триптих «Александр Невский»;

- Пейзажи «Палех» и «Моя Родина»;

- Портреты Жукова, Нестерова, Горького;

- Мозаичные и витражные работы в московском метрополитене.

Моя Родина 1928 г.

Значимые исторические события и великие люди всегда были в центре внимания художника. Главное полотно, к сожалению, осталось на стадии чистого холста, но этюды и эскиз к нему позволяют представить задуманную грандиозность работы и впечатление от неё (размер холста 551 х 941 см).

Личная жизнь

Прозаик был женат трижды. Официально — только раз.

Первой супругой Дмитрия Наркисовича стала Мария Алексеева. Дочка управляющего на одном из демидовских предприятий. К моменту знакомства в 1877 она была замужем и воспитывала троих детей. Однако семейные обстоятельства не помешали ей завести отношения с писателем.

Мамин-Сибиряк с детьми Алексеевой

Мамин-Сибиряк с детьми Алексеевой

После года, Мария бросила супруга и отправилась вслед за Маминым-Сибиряком в Екатеринбург.

Официальный брак литератор и его пассия так и не заключили, сожительствовали. Детей у них не родилось. Супруга была для Мамина-Сибиряка не только женой, но и литературным критиком, первым читателем и надежным советчиком по творческим вопросам.

Несмотря на это, отношения распались и в 1890 литератор оставил свою супругу.

Тогда он встретил Марию Гейнрих-Абрамову, которая также оказалась замужем. Хотя вместе они не жили. Мамин-Сибиряк отправился в Санкт-Петербург.

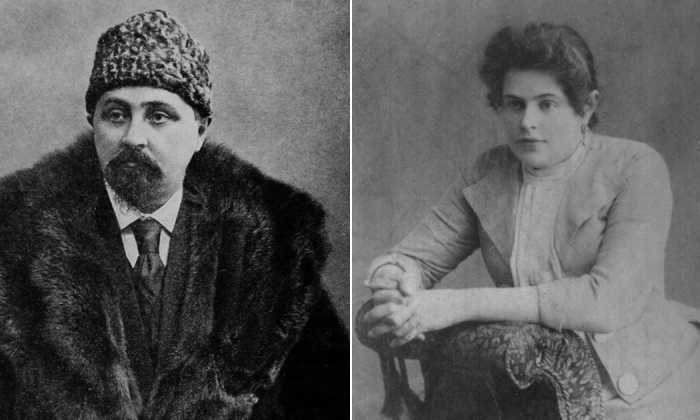

Дмитрий Мамин-Сибиряк и Мария Гейнрих

На сей раз все получилось точно так же. Супруг новой избранницы писателя давать ей развод отказывался. Несмотря на это, у пары родилась дочь. Девочку назвали Еленой. Семейного счастья так и не получилось. В 1892 женщина скончалась.

Елена была формально незаконнорожденной. Прав на нее у Мамина-Сибиряка было не много. Чтобы удочерить собственного же ребенка, писателю пришлось постараться. Разрешения на это пришлось добиваться на самом верху. Достичь результата удалось лишь когда вмешался министр юстиции.

Девочка была слабой и болезненной. Она страдал резкой формой неврологической патологии, которая вызывала спонтанные движения, сокращения мышц всего тела (т.н. хорея).

Дмитрий Мамин-Сибиряк с дочерью Аленушкой, 1892 год.

Дмитрий Мамин-Сибиряк с дочерью Аленушкой, 1892 год.

Болезнь дочери, смерть второй супруги отправили Мамина-Сибиряка в глубокую депрессию. Мужчина начал пить, пристрастился к алкоголю.

Однако осознание своей роли как родителя помогло ему вернуться в норму. Во многом именно под влиянием отцовского долга мужчина писал свои знаменитые произведения для детей: цикл «Аленушкины сказки» и «Серую шейку», прообразом которой стала больная дочь самого Мамина-Сибиряка.

В 1900 Дмитрий Наркисович женился официально. Его единственной законной и последней супругой казалась няня-гувернантка по имени Ольга Францевна Гувале.

Ольга Францевна Гувале, справа с Алёнушкой

Ольга Францевна Гувале, справа с Алёнушкой

Дочь писателя Елена Мамина, пошла по стопам отца, занялась творчеством и поэзией.

Дочь писателя Елена Мамина

Дочь писателя Елена Мамина

Детство и юность

Биография Александра Николаевича Бенуа началась в Санкт-Петербурге весной 1870 года. Будущий художник появился на свет в семье главного архитектора и проектировщика Петергофа, академика Императорской Академии художеств Николая Леонтьевича Бенуа и его законной супруги Камиллы, дочери знаменитого строителя театров — итальянца Альберта Катериновича Кавоса.

Портрет Александра Бенуа. Художник Леон Бакст / «Наследие Александра Бенуа»

Предки, познавшие все грани мира изящных искусств, отдали мальчика на воспитание в учебное заведение при благотворительной организации «Человеколюбивое общество». Позже он поступил в частную школу Карла Ивановича Мая и стал одноклассником будущих единомышленников Дмитрия Владимировича Философова, Вальтера Федоровича Нувеля и Константина Андреевича Сомова.

В конце 1880-х Александр на правах вольнослушателя начал посещать занятия в санкт-петербургской Академии художеств. Считая, что дар живописца можно развить только с помощью постоянной практики, юноша не стал студентом престижного высшего учебного заведения.

Первые полотна он создавал дома под чутким руководством кровного брата Альберта. Знания по технике письма и особенностях построения композиции начинающий гений черпал из книг, в изобилии представленных в доме.

Родственники, видя, что молодой Бенуа, кроме способности писать, обладал рядом других талантов, не стали препятствовать поступлению на юридический факультет Санкт-Петербургского Императорского университета. Живописные работы, созданные в свободное от лекций время, Бенуа в первый раз показал на официальной выставке в 1893 году.

Андрей Рублев

Андрей Рублев – самый известный русский иконописец. О нем мало, что известно. Есть предположение, что он родился в семье ремесленников. Принял монашеский постриг, тогда и получил имя Андрей.

Первые упоминания о нем датированы 1405 годом. Он участвовал в росписи стен Благовещенского собора в Московском Кремле.

У Рублева свой стиль, не похожий на другие. Его иконы наполнены гармонией, в них нет трагизма. Свою жизнь художник отдал на служение Богу.

Его последняя работа не сохранилась, Рублев трудился над фресками для Спасского Собора. Он не успел их закончить, заболел чумой и вскоре скончался.

Самые известные иконы: «Троица», «Христос-вседержитель», «Вознесение Господне».

А. Д. Сахаров

Кроме Гагарина в Советском Союзе были и многие другие выдающиеся граждане России. СССР прославился на весь мир благодаря академику Андрею Сахарову, внёсшему неоценимый вклад в развитие физики. В 1949 г. совместно с Ю. Харитоном он разработал проект водородной бомбы — первого советского термоядерного оружия. Кроме того, Сахаров провел массу исследований по магнитной гидродинамике, гравитации, астрофизике, физике плазмы. В середине 70-х он предсказал появление интернета. В 1975 г. академику была присуждена Нобелевская премия мира.

Кроме науки Сахаров занимался активной правозащитной деятельностью, за что попал в немилость к советскому руководству. В 1980 г. он был лишён всех званий и высших наград, после чего депортирован из Москвы в Горький. После начала Перестройки Сахарову разрешили вернуться в столицу. Последние годы своей жизни он продолжал заниматься научной деятельностью, а также был избран депутатом Верховного Совета. В 1989 г. учёный работал над проектом новой советской конституции, провозглашавшей право народов на государственность, однако скоропостижная смерть не позволила ему довести начатое дело до конца.

Реставраторы, работавшие в музее с 1920-х годов

| Корин Павел Дмитриевич | |

| Годы жизни | 1892–1967 |

| Годы работыв музее | 1929–1959 |

| Должность | Художник-реставратор станковой масляной живописи высшей квалификации |

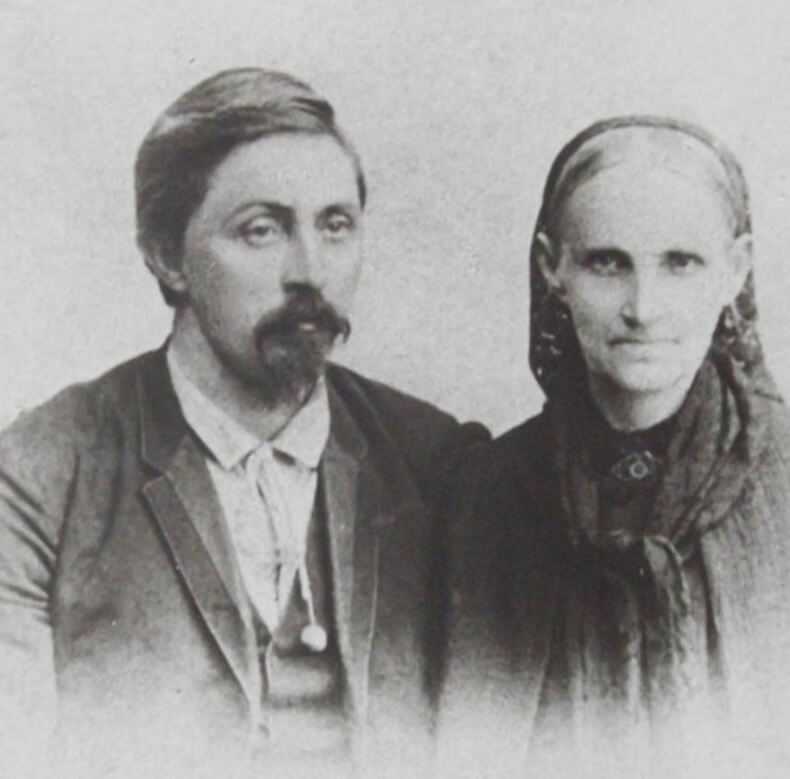

П.Д. Корин и П.Т. Корина

Живописец, аттестованный реставратор станковой живописи, собиратель древнерусской иконописи. Брат А.Д. Корина. Окончил иконописную школу в Палехе, в 16 лет получил звание мастера-иконописца. С 1909 – в Москве в иконописной палате Донского монастыря учился у К.П. Степанова. В 1911 году познакомился с М.В. Нестеровым, впоследствии помогал ему расписывать собор, построенный А.В. Щусевым в Марфо-Мариинской обители. С 1912 учился в МУЖВЗ у К.А. Коровина и С.В. Малютина, окончил училище в 1916. Расписывал усыпальницу в подземном храме под собором в Марфо-Мариинской обители (по заказу великой княгини Елизаветы Фёдоровны). Обучался реставрационному делу в Берлине и Париже (1931–1932 и 1935). Блестящий знаток техники живописи. Создатель множества живописных произведений – портретов, триптихов, пейзажей. В области реставрации утвердил многоплановый подход к объекту реставрации как к произведению, имеющему научную и художественную значимость. С 1929 по 1959 работал в ГМИИ, с 1932 – зав. реставрационной мастерской Музея. Участвовал в крупных реставрационных работах в ГТГ, Большом театре, принимал участие в обследовании и реставрации панорамы Франца Рубо «Бородинская битва». Среди отреставрированных картин: «Портрет кардинала Антониотто Паллавичини» Тициана Вечеллио; «Крещение» Корнелиса ван Харлема; «Дама за туалетом» Джулио Пиппи, прозванного Джулио Романо (совместно с В.Н. Яковлевым, С.С. Урановой); «Сатир в гостях у крестьянина» Якоба Йорданса (совместно с В.Н. Яковлевым, С.С. Чураковым). Принимал участие в реставрации картины А.А. Иванова «Явление Христа народу». В годы Великой Отечественной войны обеспечивал сохранность оставшихся не эвакуированными художественных ценностей. В послевоенное время возглавлял работы по реставрации картин Дрезденской картинной галереи, входил в состав комиссии по реставрации живописи в Успенском и Благовещенском соборах Московского Кремля и непосредственно наблюдал за ходом реставрационных работ, в 1948 руководил работами по реставрации фресок Владимирского собора в Киеве. Им лично в этом соборе были восстановлены росписи В.М. Васнецова и М.В. Нестерова. В 1952 закончил выполнение мозаики на станции московского метро «Комсомольская». Составил с А.А. Рыбниковым, С.А. Тороповым и В.Н. Крыловой в 1949 году «Инструкцию по хранению музейных ценностей в условиях военного времени». С 1948 являлся консультантом, а в 1960–1964 – научно-художественным руководителем ГЦХРМ, сменив на этом посту И.Э. Грабаря.Народный художник СССР (1962), действительный член АХ СССР (1958). Лауреат Государственной премии СССР (1952), Ленинской премии (1963).Аттестация – художник-реставратор станковой масляной живописи высшей квалификации (1955).

Литература: Отечественная реставрация в именах 1918–1991 гг.: Биобиблиографический справочник. / Авт.-сост. О.Л. Фирсова, Л.В. Шестопалова. М.: Индрик, 2010. Вып. 1.

Архивы: ОР ГМИИ. Ф. 5, оп. 4, д. 159.

Ранний период

Писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк родился 6.11.1852 по новому стилю в поселке Висимо-Шайтанский завод, который находился в Пермском крае.

Молодой человек происходил из среды духовенства. Отца Дмитрия звали Наркисом Матвеевичем. Мужчина служил при местном храме, недалеко от современного города Нижний Тагил. При этом был известен как большой любитель естественных наук, увлекался естественнонаучными дисциплинами.

Мать Дмитрия — Анна Семеновна была из среды священнослужителей. Отличалась начитанностью и была образована. Трудилась в приходской школе, бесплатно учила детей грамоте.

Дмитрий Мамин-Сибиряк с матерью

Дмитрий Мамин-Сибиряк с матерью

О ранних годах писатель вспоминал исключительно с теплотой, позитивно. Юноша рос мягким и ранимым. Кроме Дмитрия у супругов было еще трое детей: братья Николай, Владимир, а также сестра по имени Елизавета.

Хотя биографы спорят и сейчас, на самом ли деле состав семьи был именно таким. Поскольку сведения о раннем периоде жизни писателя отрывочны и не дают всего представления.

Как только будущему прозаику исполнилось 6 лет, его зачислили в местную школу, которую в свое время организовал один из уральских промышленников. После получения начального образования, в свои 12, Мамин-Сибиряк поступил в церковное училище.

Отец очень хотел, чтобы сын пошел по его стопам и стал священником. Однако нравы в заведении царили суровые, а порядок был казарменным. Мягкий молодой человек, который не привык к такому положению вещей, переносил тяготы с трудом. В результате он серьезно заболел, и отец был вынужден забрать его обратно.

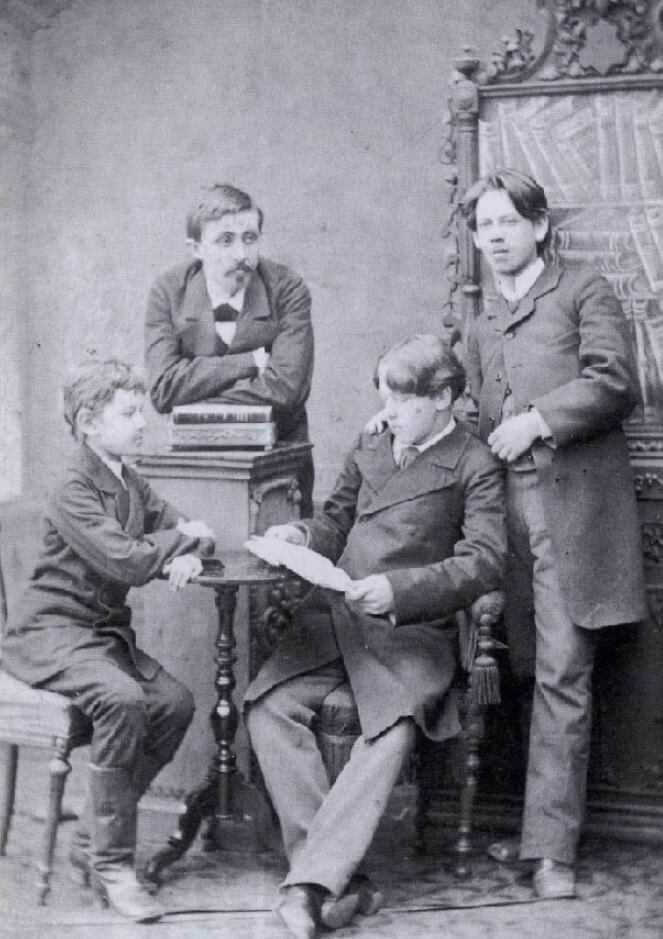

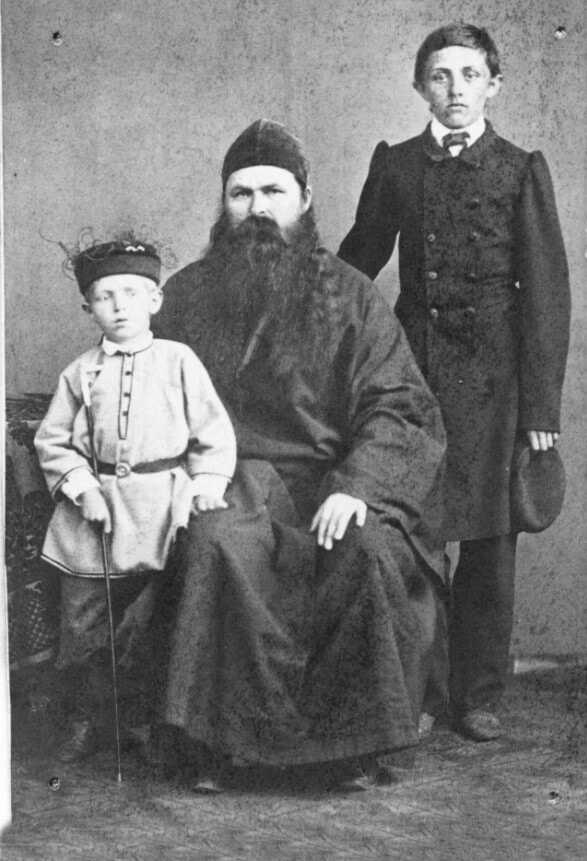

Наркис Мамин с сыновьями Дмитрием (справа) и Владимиром, 1868 год.

Наркис Мамин с сыновьями Дмитрием (справа) и Владимиром, 1868 год.

В себя будущий писатель приходил почти 2 года. На протяжении этого времени он мог заняться чтением и познакомиться с литературой. Отдых пошел юноше на пользу. В 14 лет молодой человек вернулся в церковное училище. Но долго в нем не провел. Вскоре литератор перевелся в Пермскую семинарию.

Нужно сказать, что в подростковые годы его ориентиры значительно изменились. Перспективы стать священником Мамина-Сибиряка совершенно не привлекали.

Он считал, что богословское образование не дает реальных знаний. Единственным плюсом обучения в семинарии юноша считал возможность говорить и встречаться с прогрессивными молодыми людьми, коих тут было немало.

На волне постепенной трансформации общественного сознания, будущий прозаик вместе с товарищами знакомился с трудами Герцена, Чернышевского и других выдающихся революционных мыслителей.

После завершения семинарского образования Дмитрий Наркисович окончательно потерял себя. Он пытался найти собственное предназначение, упорно пробовал силы на самых разных поприщах.

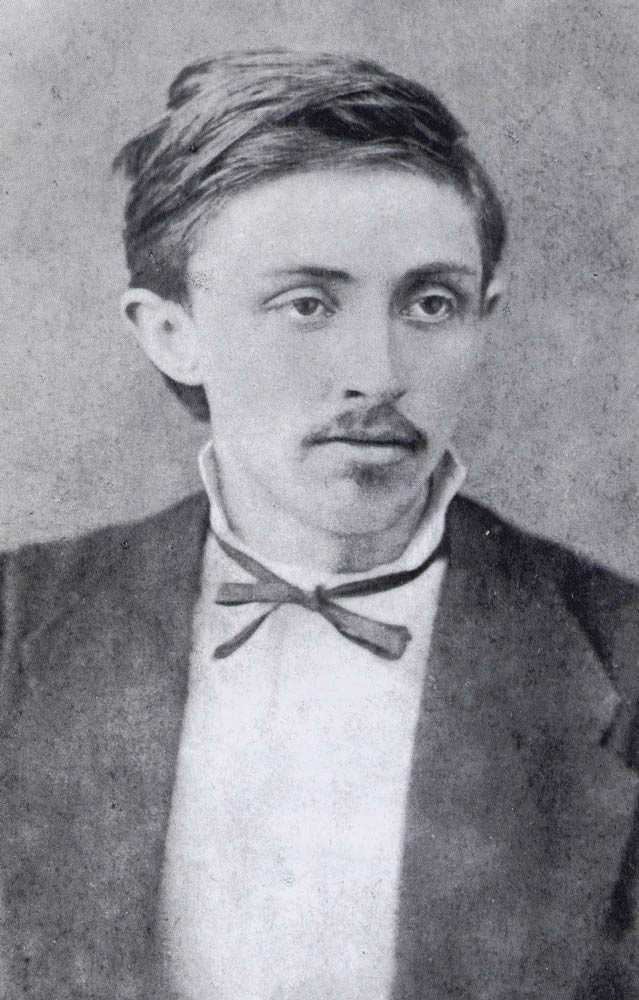

Молодой Д. Мамин-Сибиряк

Юноша отправился в столицу. В Санкт-Петербурге он поступил на ветеринарный факультет медицинской академии. Но быстро понял, что это не его. Затем перевелся на хирургический, намереваясь стать врачом. Но и тут не задалось. Тогда молодой человек поступил на юридический факультет.

С высшим образованием у Дмитрия Мамина-Сибиряка так и не срослось. В годы студенческой бытности, вдалеке от родного края, будущий писатель практически нищенствовал, жил в голоде.

Чтобы свести концы с концами молодой человек преподавал, давал частные уроки и брался за другой труд. При этом умудрялся помогать одному из братьев, Владимиру, который в те годы как раз получал высшее образование.

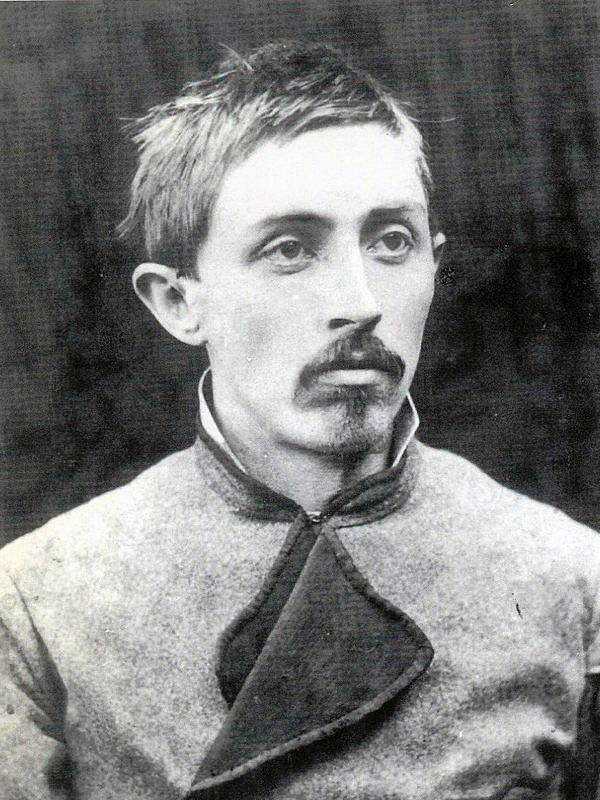

Д. Мамин-Сибиряк в юности

Д. Мамин-Сибиряк в юности

Оставить университет Мамину-Сибиряку пришлось не столько по личному желанию, сколько по объективным причинам. Еще с периода в церковном училище молодой человек страдал туберкулезом. Отчислиться пришлось из-за плачевного состояния здоровья. Недуг часто давал о себе знать, ставил крест на всех академических упражнениях.

После вынужденного завершения образования, Дмитрий Наркисович вернулся на Урал, к родителям. Но вскоре семью потрясла трагедия: в 1878 году скончался отец. Денег стало слишком мало.

Все тяготы содержания родственников легли на плечи будущего литератора. На тот момент ему было чуть больше 26 лет.

Михаил Врубель

Русский художник Михаил Врубель, работал во всех жанрах искусства. Известен как автор «демонического цикла». Это серия, куда вошли картины, иллюстрации и скульптуры с изображением демона.

Врубельеще в юности увлекся рисованием. Правда, сначала ему пришлось учиться на юриста, этого хотел отец Михаила.

Первое время юноша расписывал стены церквей и даже написал несколько икон. Этим он занимался и после учебы.

«Демонический цикл» появился благодаря Лермонтову. Врубель рисовал иллюстрации для его поэмы «Демон», его очень заинтересовала эта тема.

К сожалению, жизнь художника закончилась печально. У него возникли проблемы с психикой, а потом Михаил потерял зрение.

Самые известные работы: «Царевна-лебедь», «Девочка на фоне персидского ковра», «Демон сидящий», «Демон поверженный».

В поисках себя

Понятно, что после гигантов русского реализма – Репина, Серова – сказать в этой сфере на тот момент было нечего. В поисках собственного пути художник Петр Петрович Кончаловский снова путешествует по Европе, посещает Францию, Италию, вместе с тестем Суриковым едет в Испанию. Это турне оказалось решающим. Он открывает для себя картины постимпрессионистов. Его до слез трогают Ван Гог, Сезанн, Матисс. Их влияние очевидно в картинах Петра Кончаловского того периода. «В самом деле, если проанализировать как следует мои пальмы 1908 г., писанные в Сен-Максиме, там наверное найдутся, рядом с бесспорными ван-гоговскими элементами, и «куски» от Сезанна, потому что так я увидал эти куски на натуре и так должен был передать их», — признает родство с постимпрессионистами Кончаловский. Кончаловский как самобытный художник по сути родился в Испании. «Бой быков» – это уже не чье-то, не под кого-то, это уверенный голос нового таланта, нашедшего свой путь.

Вернувшись в Россию, он близко сходится с авангардистами – Ильей Машковым, Михаилом Ларионовым, Натальей Гончаровой, Давидом Бурлюком. В 1910 году принимает участие в выставке картин авангардного объединения «Бубновый валет».

Смерть писателя

В последние годы Дмитрий Наркисович практически не писал из-за плачевного состояния здоровья. Литератор не мог творить. Вскоре оказался на обочине жизни.

Тотальная нищета лишь приблизила конец мужчины. В 1911 он перенес инсульт и стал частично парализованным инвалидом. Не имея ни средств на восстановление, ни условия, писатель слег. Вскоре у него развились проблемы с легкими, начался плеврит.

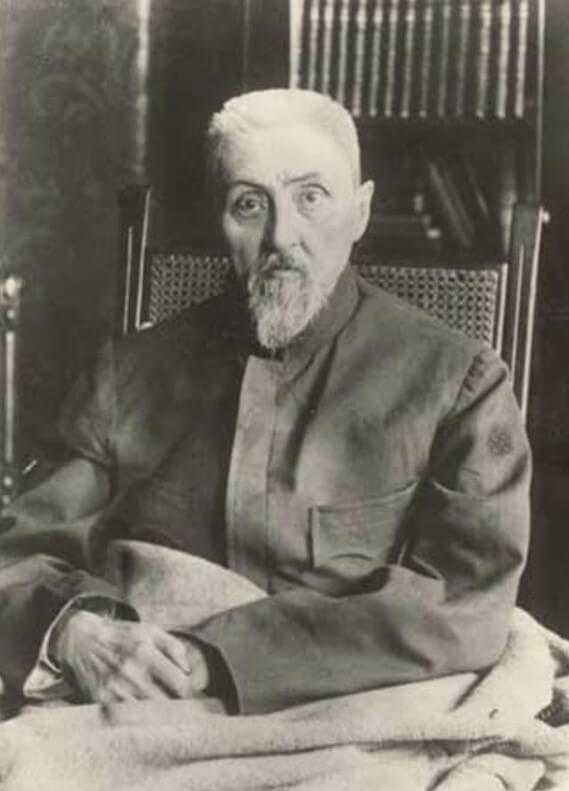

Одно из последних фото Дмитрия Мамина-Сибиряка

Одно из последних фото Дмитрия Мамина-Сибиряка

Дмитрий Мамин-Сибиряк скончался 15 ноября 1912 года от осложнений инфекции дыхательных путей. Похоронен на Никольском кладбище Санкт-Петербурга.

Судьба единственной дочери писателя была не менее трагичной. Отца она пережила всего на 2 года и умерла от скоротечного прогрессирующего туберкулеза в 1914.