Последние годы жизни

Будучи уже на пенсии, писатель написал повесть «Гуттаперчевый мальчик». Дмитрий Васильевич Григорович рассказал о судьбе несчастного мальчика-сироты, который оказался в цирке. Мальчик выполнял акробатические трюки, он был тих и замкнут. Единственным, к кому главный герой испытывал доверие, был клоун, страдающий сильной алкогольной зависимостью. Он старался обходиться с мальчиком с теплотой, пытался радовать подарками, которые делал без повода.

Во время одного из выступлений юному акробату предстояло подняться на огромную высоту и перевернуться вверх ногами. Трюк должен был выполняться без страховки. Мальчик не смог удержаться на высоте и упал, сломав себе ребра и разбив грудную клетку. Представление было завершено. В эту же ночь клоун несколько раз подходил к уже мертвому телу мальчика – удар о пол оказался смертельным. Трогательное произведение по достоинству считается одним из лучших творений писателя, написанных за все время.

Скончался известный писатель 3 января 1900 года в возрасте 77 лет. Дмитрий Васильевич был похоронен в Санкт-Петербурге на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Биография, родители, семейные традиции

Биография Юрия Григоровича с самого рождения была связана с искусством балета. Его мама Клавдия Альфредовна (в девичестве — Розай) была из балетной семьи. Она училась танцевать, но рано вышла замуж за отца нашего героя – Николая Евгеньевича Григоровича. Он был служащим в одной из административных структур, но любил балет, к тому принадлежал роду известного писателя Антона Григоровича. Залогом их счастливой семейной жизни стал отказ супруги от карьеры балерины. Она не спорила, хотя такое решение немного противоречило традициям ее семьи.

Отец Клавдии Альфредовны Торквато Альфредо Фортунато Розай был родом из Флоренции, где появился на свет в 1857 году. Его родители – цирковые артисты, в свою очередь, переехали в Россию еще во времена правления Петра I, но часто навещали историческую родину. Своим детям дед прививал любовь к искусству. Кроме дочери, у него был сын Георгий Розай. Он стал известным танцовщиком Императорского Мариинского театра, выступал в «Русских балетах» Сергея Дягилева, но в возрасте 30 лет скончался от туберкулеза.

Мама не стала нарушать семейные традиции и отвела сына в балетное училище (нынче хореографическое училище им. Вагановой), когда тому исполнилось 8 лет. Мальчик попал в класс к педагогам Борису Шаврову и Алексею Писареву. Учеба была прервана войной. Юрий Григорович закончил училище в 1946 году и был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова (в 1992 года ему вернули прежнее название – Мариинский театр).

Интересный факт! У Григоровича за всю жизнь было всего 2 официальных места работы – Кировский театр в Ленинграде, в котором он честно отслужил 18 лет, и Московский Большой театр, где в течение 33 лет занимался постановкой балетных спектаклей.

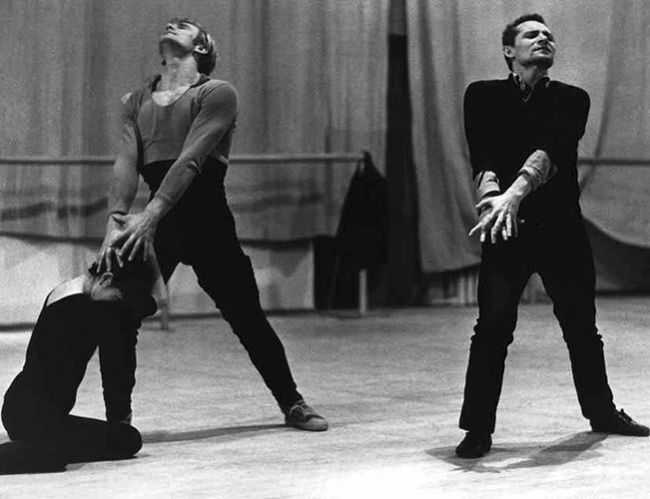

Танцевальная практика стала основой его работы с артистами

Танцевальная практика стала основой его работы с артистами

На ленинградской сцене он солировал до 1957 года. В возрасте 30 лет занялся постановкой спектаклей. Уже тогда его привлекал симбиоз двух видов искусств – опера и балет. Он поставил цикл «Танцев в опере», а также заявил о себе двумя крупными работами – «Каменный цветок» Прокофьева (1957 г.) и «Легенда о любви» Меликова (1961 г.). После премьер этих спектаклей его тут же пригласили продублировать постановки в Новосибирском театре оперы и балета. С труппой сибирских артистов Григорович сотрудничал до 1977 года. Вместе с ними он поставил «Лебединое озеро» Чайковского (1962 г.) и «Спартак» Хачатуряна в 1977 г. (этот спектакль был восстановлен в 2011 году и вернулся в репертуарный график).

Григорович на ходу придумывал мизансцены и хореографию

Григорович на ходу придумывал мизансцены и хореографию

Главные события жизни

В 1752-1755 годах участвовал с отцом в росписи Андреевского собора под руководством Алексея Антропова. Этот опыт, безусловно, оказал сильное влияние на Дмитрия. Он перенял от своего учителя не только мастерство, но и такие важные черты как честность, трудолюбие и бескорыстие.

В 1758 году переехал из Киева в Петербург и поступил в Императорскую Академию художеств. Параллельно с учёбой уже расписывал различные храмы и писал портреты под заказ.

В 1762 году был направлен в Москву, исполнять государственный заказ, где он с другими художниками должен был расписать триумфальные ворота, воздвигнутые в честь коронации Екатерины II.

В это же время совместно с Василием Васильевским писал иконы для Храма великомученицы Екатерины на Всполье. Молодым художникам задерживали оплату работы, но они отстояли свои права и, пока им полностью не оплатили долг, не отдавали иконы храму.

В 1768 году, выполнив государственные заказы, вернулся в Петербург, а его работы начали выставлять в Академии художеств.

В 1770 году ему присвоено звание академика за портрет ректора Александра Кокорина. В лице строителя Академии художеств и его первого директора видны спокойствие, благородство и человеческое достоинство. Левицкий мастерски передаёт в портрете то глубокое уважение, с которым он относится к этому человеку.

С 1771 по 1778 год руководил портретным классом в Академии художеств.

В 1773-1776 пишет серию портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц, заказанную Иваном Бецковым. Дмитрий изображал лучших учениц института в театральных костюмах, на сцене театра либо на фоне декораций, исполняющими концертные номера. В лице каждой девушки проглядывается индивидуальный характер, все они получились очень разные, но их объединяют обаяние и прелесть молодости, которые Левицкий передал безупречно. Эту серию назвали «Смолянки», и по приказу Екатерины II выставили в Большом дворце в Петергофе. В начале XX века после революции их переместили в Русский музей, где они хранятся и сейчас.

В 1783 году выполнил заказ канцлера Александра Безбородко написать парадный портрет Екатерины II. Императрица изображена в храме богини Правосудия, сжигающей на алтаре маковые цветы. Этим художник хотел показать, как она, пренебрегая своим личным покоем, заботится о покое общем. Портрет обрёл популярность среди творческих людей, и многие художники повторяли картину, скульптор Шубин создал по нему скульптуру, а поэт Богданович даже посвятил в честь шедевра стихи.

Написал целую серию портретов семьи Артемия Ивановича Воронцова для его нового дома в Петербурге. Картины с изображением девочек Воронцова считаются лучшим, из того, что он создал в последние годы своего творчества.

В 1780-х создал большую портретную галерею деятелей русской культуры

Левицкий всех изображал на нейтральном фоне, обращая внимание только на лицах, старался передать характер человека лишь по позе и выражению лица. Лучшей и самой известной картиной из этой серии стал портрет французского философа Дени Дидро.

В 1786 году Левицкий стал членом совета Академии художеств

Как преподаватель он позволял ученикам работать с живыми натурщицами, чтобы начинающие художники учились максимально естественно изображать людей. Он не ограничивал их ни в чём: ни позой натурщицы, ни её костюмом, ни действием, живописцам можно было рисовать на их усмотрение, лишь бы портрет получился натуральным.

В 1789 году уходит из Академии художеств, рассорившись с руководством. Левицкого обвиняли в «политической неблагонадёжности» из-за дружбы с поэтами Василием Капнистым и Николаем Новиковым. В своих стихотворениях последние резко критиковали политику императрицы.

В 1790-х становится членом масонской ложи «Умирающий сфинкс».

В последние годы творческой карьеры не получал государственные заказы, но до последнего не переставал писать, создавая портреты друзей и частных лиц.

В 1807 году его вновь позвали преподавать в Академию художеств.

В начале XIX века у Левицкого сильно ухудшилось зрение, и ему пришлось оставить живопись. Последнюю картину он написал в 1812 году. В последние годы он испытывает серьёзные материальные трудности и ещё больше погружается в религию.

Дмитрий Левицкий умер 16 апреля 1822 года в Петербурге, похоронен на Смоленском кладбище.

Автопортрет (1783)

Литература

Литературный дебют Мережковского состоялся в 1880 году в журнале «Живописное обозрение». Тогда в издании были опубликованы стихотворения «Тучка» и «Осенняя мелодия». В 1888 году в Петербурге вышла первая книга Мережковского «Стихотворения (1883-1887)», в 1892 – сборник «Символы (Песни и поэмы)» и в 1893 – брошюра «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы».

Писатель Дмитрий Мережковский

1899 год стал для Дмитрия Сергеевича поворотным. Писатель в трудах все чаще обращался к религиозным вопросам, а спустя два года, в 1901 году, Зинаида Гиппиус подала Мережковскому идею создания философско-религиозного кружка, в котором интеллигенция могла бы обсуждать насущные вопросы.

Популярность к Дмитрию пришла с его первой романной трилогией «Христос и Антихрист»: «Смерть богов. Юлиан Отступник», «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)» и «Антихрист Петр и Алексей».

https://youtube.com/watch?v=UDrAvxNldF4

Весной 1906 года Дмитрий Сергеевич с супругой отправился во Францию. Именно там вышел в свет совместный с женой и Дмитрием Философовым труд «Царь и Революция». В Париже поэт также начал работу над трилогией на тему русской истории XVIII-XIX веков «Царство Зверя».

В 1908 году публикуется первая часть этой трилогии – «Павел I», за которую писателя чуть не посадили в тюрьму, вторая часть «Александр I» выходит в свет спустя пять лет в 1913 году, а третья «14 декабря» — в 1918-ом.

Полное собрание сочинений Дмитрия Мережковского

В 1909 году библиография поэта пополнилась четвертым сборником стихов под названием «Собрание стихов», а в 1915 году был опубликован сборник «Было и будет: Дневник 1910-1914» и литературное исследование «Две тайны русской поэзии: Некрасов и Тютчев».

Самые популярные произведения Дмитрия Мережковского 20-30-х годов: «Рождение Богов» (второе название «Сумерки Богов»), «Мессия», «Наполеон», «Тайна Запада: Атлантида-Европа», «Иисус Неизвестный», «Павел и Августин», «Франциск Ассизский» и «Данте».

Биография писателя

Отец его был помещик, отставной гусар, служил управляющим имением матери писателя В. А. Соллогуба; мать — француженка, дочь погибшего на гильотине во время террора роялиста де Вармона. Григорович рано лишился отца, устроившего семью в Каширском уезде Тульской губернии, и вырос на руках матери и бабушки, которые дали ему французское воспитание. 8 лет его отвезли в Москву, где он пробыл около 3 лет во французском же пансионе «Монигетти», по окончании оного в 1836 поступил в Санкт-петербургское инженерное училище (ныне Военный инженерно-технический университет), в котором проучился до 1840 г., и где познакомился с Ф.М.Достоевским. Наполовину француз, Григорович в ранней молодости неудовлетворительно владел русским языком, долго говорил с французским акцентом. Не имея к точным наукам никаких предпочтений, позже переводится в Академию художеств. Здесь он довольно близко познакомился с Тарасом Шевченко.

В 1858—1859 годах Григорович по поручению морского министерства совершил путешествие вокруг Европы и описал его в ряде очерков, носящих общее заглавие «Корабль Ретвизан».

Первые литературные опыты Григоровича рассказы «Собачка», «Театральная карета», напечатанные в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“», были ещё очень слабы в художественном отношении. Около 1841 г. он познакомился с Некрасовым, в то время издававшим разные юмористические сборники: «Первое апреля», «Физиология Петербурга» и др

Позже в них и появились первые серьёзные произведения молодого писателя — «Штука полотна» 1846 и «Петербургские шарманщики» 1845, которыми он обратил на себя внимание Белинского. Также писал небольшие очерки в «Литературной газете» и театральные фельетоны в «Северной пчеле»

В сущности, мало и плохо зная быт крестьянства, под влиянием кружка Бекетовых, в неполные 23 года он берётся за большую повесть, и в конце 1846 г. была напечатана (в «Отечественных Записках») «Деревня», сразу давшая Григоровичу литературное имя, а в 1847 году в «Современнике» — знаменитый «Антон Горемыка». «По прочтении этой трогательной повести, — говорил Белинский, — в голове читателя поневоле теснятся мысли грустные и важные». Григорович первый посвятил большую повесть ежедневному быту самого серого простонародья — не того, «лубошного», а народа во всей его неприглядности. Жизненность, с которой в «Деревне» обрисован народный быт, была так необычна для того времени, что славянофилы, любившие народ только в прославлениях его величавости, усмотрели в повести Григоровича унижение народа.За ним последовал ряд небольших повестей из столичной жизни.

В начале 1860-х гг., когда в редакции «Современника» произошёл раскол между группой писателей-дворян и молодыми радикальными разночинцами, Григорович был всецело с первой группой и вышел из «Современника». Чернышевский в своей статье «Не начало ли перемены?» подверг резкой критике Тургенева и Григоровича. По мнению современников, с тех пор Григорович к Чернышевскому, лидеру радикалов, относился с ненавистью.

С 1864 года Григорович надолго совершенно замолкает, не находя точек соприкосновения с современностью, и уходит в работу по «Обществу поощрения художеств», деятельным секретарем которого он оставался долгое время. За долголетние труды по обществу Григоровичу были пожалованы чин действительного статского советника и пожизненная пенсия.

Личная жизнь

Первым серьезным амурным увлечением Мережковского была дочь издательницы «Северного Вестника». Летом 1885 года писатель даже совершил путешествие с семьей избранницы по Франции и Швейцарии, однако этот любовный роман так ни к чему и не привел.

В январе 1889 года Мережковский вступил в брак с Зинаидой Гиппиус, будущей поэтессой и писательницей, которая стала на всю жизнь его ближайшим другом, идейным спутником и соучастницей духовных и творческих исканий. Союз Мережковского и Гиппиус — самый известный творческий тандем в истории русской культуры «серебряного века».

Зинаида Гиппиус, жена Дмитрия Мережковского

Современники отмечали, что влюбленные, являясь полной противоположностью друг друга, были неотделимы друг от друга. Достоверно известно, после знакомства молодые люди стали ежедневно встречаться в парках, причем встречи эти происходили строго инкогнито. Каждый беззаботно начинавшийся разговор Зинаиды и Дмитрия выливался в жаркую полемику, которая только доказывала их мистическое родство душ.

Гиппиус еще до знакомства с Дмитрием часто предлагали выйти замуж, но свободолюбивая барышня всегда отвечала отказом. С Мережковским все было иначе. У писателей не было этих глупых объяснений в любви, которые дьяволица на дух не переносила, и в один из дней они решили без лишней помпезности узаконить отношения, начав жить вместе.

8 января 1889 года в Тифлисе состоялась церемония венчания. День свадьбы пара никак не отмечала. По возвращении домой каждый из них ушел в работу: Мережковский – в прозу, а Гиппиус – в поэзию. Много позже в мемуарах поэтесса призналась, что для нее это все было настолько несущественно, что на утро следующего дня она уже и не помнила, что вышла замуж.

Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус

Достоверно известно, что интимных отношений между супругами не было. Златокудрую особу в принципе не интересовали плотские утехи, а Мережковский, зная о нраве жены, принимал ее со всеми плюсами и минусами. Зинаиде часто приписывали романы на стороне, но и Мережковский не отставал от супруги. Именно реакция Гиппиус на увлечения мужа вызывала ссоры, которыми омрачался этот союз.

Самый большой скандал в семье вызвали отношения Мережковского с Еленой Образцовой — давней поклонницей писателя. В начале апреля 1901 года барышня приехала в Петербург, и поэт неожиданно закрутил с почитательницей его творчества интрижку. В конце июля 1902-го Образцова прибыла к супругам вновь: формально — чтобы предложить материальную помощь журналу «Новый путь», в действительности — по причинам романтическим. В конечном итоге Гиппиус со скандалом выставила любовницу из дома.

Зинаида Гиппиус, Дмитрий Философов, Дмитрий Мережковский

В 1905 году семья Мережковских сблизились с публицистом Дмитрием Философовым. Литераторы вместе творили и вместе жили. В глазах общества «тройственный союз» писателей был верхом неприличия. Люди осуждали Дмитрия, говоря, что таким поведением супруга опозорила в первую очередь его.

Поборники морали забывали, что с Дмитрием Философовым у поэтессы не могло быть никаких порочных отношений хоты бы потому, что публицист был нетрадиционной сексуальной ориентации, и от одной только мысли о физическом контакте с женщиной его «выворачивало наизнанку».

В итоге супруги предоставили друг другу полную романтическую свободу, принеся ей в жертву чувственную сторону брака. До самого конца совместного жизненного пути Дмитрий и Зинаида ощущали полное духовное и интеллектуальное единение, но о любви между ними речи уже не шло, поэтому Гиппиус и Мережковский постоянно искали новых эмоций на стороне.

Значение творчества писателя

Главным образом творчество Григоровича определялось его повестями «Антон-горемыка» и «Деревня». Произведения, рассказывающие о нелегкой судьбе крестьян, о трудностях, происходящих в жизни просто народа, стали известны на весь мир. Такие писатели, как Салтыков, Толстой и многие другие, открыто заявляли о том, что произведения Григоровича имеют огромное значение для всей русской культуры.

Именно Дмитрий Васильевич стал первым писателем-дворянином, который описывал жизнь простых людей в своих произведениях. Рассказывая читателям о бытовой жизни крестьян, Григоровичу удалось воспроизвести все житейские проблемы и трудности с достоверностью. Как уже позже отмечали литературные критики, ему удалось это сделать даже удачнее, чем Тургеневу. Произведения Григоровича были способны по-настоящему оставить незабываемое впечатление у читательской аудитории. Творчество писателя было запоминающимся. Он идеализировал крестьян, создавал добрые образы, описывал природу с тем обожанием, которое присуще только поклонникам своей родины.

Несмотря на все это, в 1860 году этот жанр литературы стал терять свое значение и актуальность. Новые взгляды, которые стали поддерживаться в обществе, исключали возможности печатания произведений Григоровича.

Мы изучаем — Биография Григорович Дмитрий Васильевич. Подсказки школьнику

(1822 1899)

Григорович Дмитрий Васильевич (1822 1899), прозаик, переводчик. Родился 19 марта (31 н. с.) в Симбирске в семье небогатого помещика. Рано остался без отца, воспитывался матерью, француженкой по происхождению, говорившей только по-французски, поэтому русскому языку учился у дворовых.

Образование получал в частных немецких и французских пансионах в Москве (1832 35). В 1836 поступил в Петербургское Главное инженерное училище, где подружился с Ф. Достоевским. Карьера офицера его не привлекала, поэтому Григорович покидает училище в 1840 и поступает в Академию художеств, но скоро оставляет и ее. В 1842 определяется на службу в Дирекцию императорских театров, заводит круг знакомств среди литераторов. В 1845 сотрудничает с Н. Некрасовым в альманахе Физиология Петербурга, пишет очерк Петербургские шарманщики, отмеченный Белинским. В 1847 выходит повесть Антон Горемыка, принесшая Григоровичу настоящую литературную славу и единодушное одобрение читателей, писателей и критиков.

Далее следуют Проселочные дороги (1852), Рыбаки (1853), ставшие заметным явлением в литературной жизни того времени. Следующие произведения Григоровича Переселенцы (1855) и Пахарь (1856) были встречены критически, поскольку от него ждали иного. В этот период шла острая борьба между сторонниками чистого искусства и революционными демократами, но Григорович стремился остаться от нее в стороне: …Право, душу теснят статьи, исполненные ненависти… писал он Некрасову. В 1858 59 писатель принял приглашение Морского министерства совершить путешествие на военном корабле, о чем рассказал в путевых очерках Корабль Ретвизан, в которых нашел место для описания архитектуры и искусства. Он был известен как знаток скульптуры и живописи и коллекционер. С 1864 занял пост секретаря Общества поощрения художников, где проработал около двадцати лет, оставив литературное творчество. В 1883 Григорович возобновляет литературную деятельность повестью Гуттаперчевый мальчик, названной критикой маленьким шедевром. В эти же годы выступает как переводчик (повесть П. Меримо Этрусская ваза). В последние годы жизни работает над Литературными воспоминаниями, рисуя для будущих поколений портреты И. Тургенева, Л. Толстого и других. Умер Григорович 22 декабря 1899 (3 января 1900 н. с.) в Петербурге. Похоронен на Волковом кладбище. Краткая биография из книги: Русские писатели и поэты. Краткий биографический словарь. Москва, 2000.

Все биографии

Образование

Говоря о биографии Дмитрия Васильевича Григоровича, важно отметить, какое образование было у писателя. Когда мальчику исполнилось восемь лет, мать решила отправить его в Москву, где он мог бы учиться во французском пансионе

Решение было принято.

После окончания пансиона Дмитрий Васильевич Григорович уже определился с тем, как он хочет устроить свою жизнь. Писатель переехал в Санкт-Петербург и продолжил свое образование в инженерном училище. Именно там Григорович познакомился с выдающимся писателем – Федором Михайловичем Достоевским.

У Дмитрия не было интереса к точным и естественным наукам, поэтому он решил попробовать свои силы в искусстве. Молодой человек перевелся в Академию художеств, где завел знакомство с еще одним талантливым писателем – Тарасом Шевченко.

Общий вывод

Произведения Дмитрия Васильевича несут особое значение для русской литературы. Сегодня они могут рассказать читателям о многих аспектах жизни того времени. Кроме того, Григорович является уникальным писателем – он был одним из немногих, кто мог изображать трогательность быта с легким юмором. Сегодня литературоведы говорят о том, что Дмитрий Григорович – это русский Чарльз Диккенс.

Трогательные и одновременно ироничные произведения писателя уже не пользуются сегодня такой известностью, однако для тех, кто хочет понять историю Российского государства, произведения Дмитрия Васильевича имеют немаловажное значение