[править] Биография

Игорь Суворов родился 28 апреля 1932 года в Ленинграде. В годы Великой Отечественной войны пережил блокаду. В конце 1940-х увлечение рисованием привело в студию Ленинградского Дворца пионеров и школьников, где Суворов занимался у известного педагога С. Д. Левина. Позднее поступил в Среднюю Художественную школу при ЛИЖСА имени И. Е. Репина.

После окончания СХШ в 1954 году поступил на факультет живописи ЛИЖСА имени И. Е. Репина, занимался у педагогов Леонида Худякова, Александра Зайцева, Валерия Пименова. В 1960 году окончил институт по мастерской профессора Б. В. Иогансона. Дипломная работа — серия ленинградских пейзажей «Невский проспект», «Набережная Лейтенанта Шмидта», «Сумерки».

Суворов И. Канал Грибоедова. 1963.

После института преподавал в Ленинградском Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной на кафедре общей живописи. Одновременно работал творчески, преимущественно в жанре городского пейзажа.

Участник выставок с 1959 года. С начала 1960-х постоянно экспонирует свои работы на городских, республиканских и всесоюзных выставках. В 1962 году Суворов был принят в члены Ленинградского отделения Союза художников РСФСР.

Главной темой творчества Суворова на протяжении многих лет остаётся образ Ленинграда-Петербурга, раскрываемый художником в жанре городского пейзажа настроения, индустриального пейзажа и пейзажа-реконструкции, воссоздающего исторический облик города начала ХХ века (серия «Утраченные памятники») или периода блокады и обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Работы 1960—1970 годов выдвинули Суворова в число ведущих мастеров этого жанра.

Другой темой творчества художника стала заповедная природа русского Севера: Приладожья, Вологодчины, Карелии, Северного Урала.

Первая персональная выставка произведений Игоря Суворова прошла в 1964 году в Ленинграде в залах ЛОСХ. В последующем выставки произведений художника прошли в Ленинграде — Санкт-Петербурге в 1989, 1990, 1993 и 2000 годах. В 2005 году И. Суворову было присвоено звание Заслуженного художника Российской Федерации.

«Конец зимы. Полдень» (1929)

На картине «Конец зимы. Полдень» изображена окраина подмосковного села Лигачево. Само название подсказывает зрителю время года и суток. По всей вероятности, художник запечатлел последний день февраля. Перед нами вид на прекрасные окрестности села с высокого холма. В этот солнечный день все как бы ликует, чувствуя приближение весны, несущей тепло, свет, пробуждение природы. Вот-вот зазвенит капель, зажурчат ручьи, набухнут почки на деревьях.

Передний план занимает еще заснеженный пригорок, окруженный стройными белоствольными березами, от которых падают на снег причудливые голубые тени. Здесь на возвышенности хорошо видна протоптанная дорожка, по краям которой уже появились первые проталины. На осевшем пористом снегу видны глубокие следы от валенок. Особую радость передают разноцветные куры, вышедшие на прогулку со своим предводителем – черно-красным петухом. Заботливый петух нашел корм и радушно угощает им своих подруг. Видно, что вся эта дружная семейка с нетерпением ждала весну.

Слева стоит большой деревянный дом с мезонином. На краше дома еще лежит толстый слой снега, который немного подтаял и съехал с конька вниз. От дома тянется длинный забор, возле которого аккуратно сложены дрова.

Справа растут густые ели, под которыми собираются на прогулку лыжники. Их лица не видны, но по их жестам угадывается приподнятое настроение.

Вдали на отшибе виден одинокий жилой домик, огороженный деревянной изгородью. Рядом с домом сложен стог сена. Во двор только что заехала лошадь с санями. Хозяин привязывает лошадь к изгороди. Вокруг этого домика, расположенного на широкой равнине, изгибаются зимние дороги, образованные полозьями. На этих просторах искрится от солнца снег.

На заднем плане художник показал сказочный лес, выросший на горах и их склонах. Лес прячется в голубой морозной дымке, что придает всей картине некую таинственность.

От нежно-голубого неба, прозрачного воздуха и яркого солнца веет весной и становится радостно на душе.

К. Ф. Юон показал в картине «Конец зимы. Полдень» красоту русской природы, которую искренне любил. Ему удалось изобразить жизнь человека и природы в их неразрывном единстве.

Рекомендации родителям

Как помочь ребенку написать сочинение по картине К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень» (3 класс)?

Правильный родительский подход превратит процесс работы над сочинением в удовольствие. Расскажите ребенку о жизни и творчестве художника, его любви к русской природе, селу Лигачево. Затем попросите сына (дочь) ответить на вопросы и описать картину:

- О чем говорит название картины?

- Что изображено на картине?

- Какие признаки приближения весны показывает нам художник?

- Что на картине указывает нам на полдень?

- Почему от березок стелются голубые тени?

- Какие краски использует художник в этом произведении?

- Какие особенности изображения природы свойственны К. Ф. Юону?

- Какие чувства возникают при знакомстве с картиной?

Очень важно, чтобы ребенок поделился своими чувствами. Перед написанием сочинения необходимо составить краткий план, который может состоять из нескольких пунктов:

Перед написанием сочинения необходимо составить краткий план, который может состоять из нескольких пунктов:

География — любимый школьный предмет

До того как стать известным, Паустовский сменил десятки городов и профессий. Родившись в Москве, через 6 лет переехал на Украину, где жил, взрослел, писал первые очерки в журналы. Затем вернулся в Москву, устроившись кондуктором трамвая. В городе он пробыл недолго — ждала работа на санитарных поездах. А после — на заводах в Екатеринославе, Юзовке, Таганроге.

Февральская революция вернула его в Москву для работы репортером, но следом опять пошли переезды: Киев, Одесса, Крым, Сухуми, Батуми, Тбилиси, Баку, Ереван. Паустовский побывал даже в Северной Персии, пока в 1923 году не вернулся в Москву.

«Купола и ласточки» (1921)

Юон подолгу жил в Сергиевом Посаде. Ранние сергиевопосадские работы созданы в 1903 году, поздние – в 1940-е годы. В каждой работе есть что-то сокровенное. Ни одна работа не повторяет характер другой. Сергиев Посад полюбился художнику за многогранность возможностей.

О своем первом посещении Троице-Сергиевой Лавры мастер писал:

Эти слова, написанные в «глубоко-советское» время, не объясняют умиротворенности и особой пронзительности «Куполов и ласточек». Практически художник работал в одно и то же время и над другими картинами («Русская провинция», «Сергиев Посад»). И каждая из них пропитана бытом, в каждой чувствуется желание автора «успеть запечатлеть».

Только в «Куполах и ласточках» Юон оставляет торопливость и увлекательную погоню за уходящим временем, обращаясь к «стоящей над жизнью высоким сводом Божественной непреходящей красоте».

К. Ф. Юон еще в 1910-е годы так говорил о своем творчестве:

В картине сергиевопосадского цикла «Купола и ласточки» как раз и присутствует «возвышенное благоговение».

В советское время искусствоведы указывали на несвязность куполов с остальными работами цикла, на перенос акцента с архитектуры Лавры на небесное пространство. Они были правы, но в этой картине все же присутствует самый значительный элемент храмовой архитектуры.

Поэт из Бельгии Эмиль Верхарн, посетивший однажды Россию, сказал, что она у него ассоциируется с пейзажами Юона.

Точно так же Россия ассоциируется с живописью Левитана, Саврасова, Шишкина, но «умытое» лазурно-синее русское небо всегда хочется назвать «юоновским».

С какой естественностью мастер пишет лигачевские пейзажи, виды Лавры и портреты первых колхозниц. Секрет этой естественности в юоновской способности заметить и передать полноту жизни во всем: в полете ласточек над церковными куполами, в мартовском снеге, в смеющихся круглых лицах крестьянских девушек.

На картине «Купола и ласточки» художник запечатлел купола Успенского собора. Строительство собора происходило в 1559-1585 годы. Архитектурным образцом для него послужил одноименный собор Московского кремля. В начале ХХ века купола были белыми с золотыми звездами, центральный купол был покрыт золотом. Сегодня купола покрашены синим цветом со звездами, центральный купол, как и раньше, сияет позолотой.

На центральном золотом куполе лежит холодная тень от креста, выписанная с удивительной достоверностью. В этом есть что-то тревожное, несвойственное Юону. Кажется, что все кругом окутано благолепной монастырской тишиной, но эта тишина уже мертвая. Троице-Сергиева Лавра была закрыта в 1920 году. В ее зданиях расположились историко-художественный музей и другие учреждения.

Дома Сергиева Посада, долы с высоты птичьего полета кажутся игрушечными в сравнении с небом, занимающим треть холста. Весь город освещен солнцем. Легкие белые облака плывут по необъятному небу. Задорные ласточки резвятся в воздухе, радуясь жизни. Согласно народному поверью по полету ласточек можно предсказать погоду. Высоко летают ласточки – к солнечной погоде, низко – к дождю.

В этой картине мастер восхищается Божественной непреходящей красотой мира, уводя зрителя от «житейской суеты».

К. Ф. Юона принято считать одним из самых жизнеутверждающих художников. В каждой юоновской картине («Купола и ласточки», «Утро индустриальной Москвы») чувствуется утверждение жизни.

[править] Примечания

- Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. Л.: Художник РСФСР, 1987. С.127.

- Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. СПб.: Первоцвет, 2007. С.85.

- Традиции школы живописи государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Кафедра общей живописи. СПб.: 2010. С.15, 271.

- Игорь Владимирович Суворов. Выставка произведений. Каталог. Л.: Художник РСФСР, 1987. С.3.

- Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. Л.: Художник РСФСР, 1963. С.17.

- Третья республиканская художественная выставка «Советская Россия». Каталог. М.: Министерство культуры РСФСР, 1967. С.55.

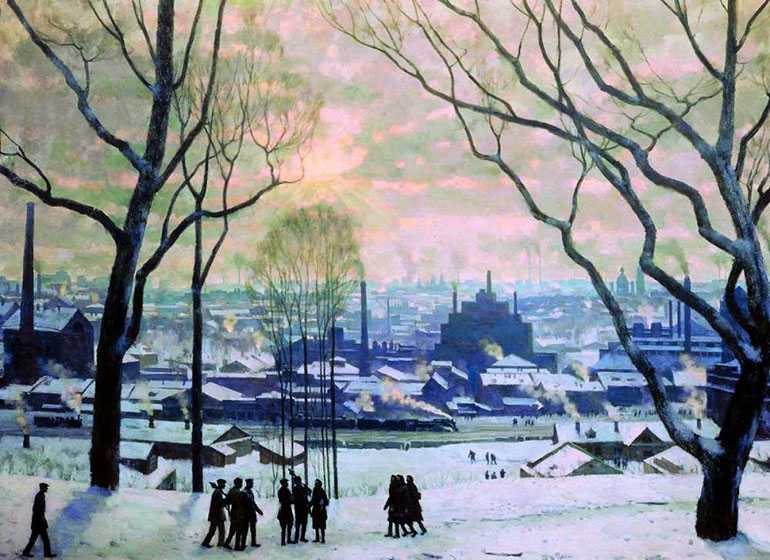

«Утро индустриальной Москвы» (1949)

По утверждению внука К. Ф. Юона картина «Утро индустриальной Москвы» увидена художником из окна своей квартиры неподалеку от Курского вокзала. В советском искусствоведении картина оценивалась в «героическом» ключе примерно так:

Интересно, что передний план картины (деревья, обрыв) взят Юоном из собственного художественного архива. Здесь он использует набросок «Зимнее утро» 1916 года. Довольно часто мастеру пригождались в работе этюды и наброски почти полувековой давности. Странно выглядят силуэты церкви вокруг высоких индустриальных построек. Тонкие ровные деревья, верхушки которых устремлены к первым лучам солнца, окутаны дымом. Прямые деревья перекликаются с силуэтами труб, беспорядочно разбросанных по всему городу.

Повсюду дымят заводские трубы, спешит куда-то дымящий паровоз. Автор картины показывает неизменность человеческой жизни. Люди остаются такими, какими были раньше. Меняются лишь декорации вокруг них.

Определенно полотно близко по композиции полотну Брейгеля («Охотники на снегу») и Пюви де Шаванна («Зима»).

Начало военной службы

На действительную службу в войсках Александра Васильевич попал через 6 лет, в 1748. Молодой человек постепенно рос и поднимался по карьерной лестнице. В Семеновском полку он провел 6.5 лет.

Даже в годы действительной военной службы Суворов даром времени не терял. Он обучался ремеслу, посещал кадетский корпус, где проходили специальные занятия. К концу службы в Семеновском полку молодой человек знал как военную науку, так и несколько иностранных языков.

До участия в реальных боевых действиях Суворов был переведен в Ингерманландский пехотный полк, а еще через 2 года, в 1756-м, занимал пост в Военной коллегии.

А.В. Суворов, худ. Н. Егорова

В период Семилетней войны (1756-1763) служил в тыловой части, где занимался обеспечением войск. Тут Суворов впервые подробно изучал особенности снабжения вооруженных сил. Эти знания очень пригодились полководцу позже.

Настоящее испытание выучки было еще впереди.

В июле 1759 Суворов участвовал в своем первом бою. В составе эскадрона драгун молодой офицер разбил немецкие военные силы и обратил их в бегство.

Уже в августе сражался под Кунерсдорфом. Русские в союзе с австрийцами триумфально победили армии Фридриха II. Уже в 60-м году был переведен и участвовал во взятии Берлина.

Сражение при Кунерсдорфе

В 1761 Суворов продолжил службу. После успешной операции поступил в распоряжении генерала М. В. Берга. Перед офицером стояла задача прикрыть отход русских войск. Александр Васильевич командовал казачьими, драгунскими отрядами.

Наносил точечные удары по прусской армии. Вел агрессивную и успешную партизанскую войну против неприятеля, лишая его снабжения, продовольствия. Как отмечали современники, он проявлял недюжинную смекалку и смелость, атакуя неприятеля малыми силами, проводя диверсии на виду у врага.

После этого еще несколько раз проявил себя как участник Семилетней войны. Конфликт оказался для Суворова ценным опытом, заложил основы дальнейшего развития его как полководца и умелого командира.

В сентябре 1762 года будущий военачальник получил звание полковника и был приписан к Астраханской пехотной роте. Во время выполнения обязанностей он впервые встретился с императрицей Екатериной II. Если верить источникам, это событие произвело на него сильное впечатление.

Василий Иванович Суриков. Портрет А.В. Суворова. 1907.

В 63-м году Суворова перевели в Новую Ладогу, где он командовал пехотным полком. Помимо своих прямых обязанностей, Александр Васильевич занимался теоретической работой. Из-под его пера вышел труд «Полковое учреждение», в котором описывались подходы к воспитанию солдат и боевой подготовке личного состава. Свою работу он писал вплоть до 1765 года.

Портреты полководца

Ввиду нелюбви Суворова к позированию, прижизненных изображений великого полководца было создано немного, но всё же они есть. Их можно увидеть в главной экспозиции музея. Эти портреты легли в основу иконографических типов.

В контексте портретной выставки, иконографический тип — устойчивое воспроизведение последующими авторами именно тех черт лица и атрибутов персонажа, которые доносят до зрителя всё то, что лежит в основе почитания исторической личности.

Среди таких портретов:

- рельефный портрет А. К. Леберехта на медали в честь побед Суворова в Русско-турецкой войне;

- миниатюра Ф. Бэшона, запечатлевшая Суворова в фельдмаршальском мундире, в Варшаве, 1795 год;

- живописный портрет работы австрийского придворного художника Й. Крейцингера, созданный в Вене перед началом Итальянского похода 1799 года;

- пастельный рисунок саксонского портретиста И.-Г. Шмидта — последнее прижизненное изображение Суворова.

Во время посещения выставки стоит обратить особое внимание на посмертную маску и сравнить её с бюстом авторства Л. М

Гишара. Для создания изваяния скульптор использовал маску как образец. По мнению Дениса Давыдова, русского поэта и одного из командиров партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года, этот портрет наиболее похож на Суворова.

Портрет Суворова. Скульптор Л.-М. Гишар, 1804

Хотя последующие художники опирались в своём творчестве на прижизненные портреты, они не всегда были точны в воспроизведении исторических деталей. Например, на груди Суворова на более поздних изображениях в живописи и в гравюре иногда можно встретить награды, которые ему не вручались. Более детально о наградах полководца всегда можно расспросить экскурсоводов музея.

Пожалуй, самый непохожий на Суворова образ зритель найдёт в произведении Исаака Крукшенка, англо-шотландского мастера сатирико-политической карикатуры XIX века.

Карикатура «Генерал Суворов,

ведущий французскую Директорию в Россию».

И. Крукшенк, 1799 г.

Экспонаты на выставке сопровождаются цитатами из автобиографии А. В. Суворова. Читая их, можно задуматься над сходством и различием внутреннего и внешнего восприятия человека.

Посещение выставки можно завершить просмотром слайдов о том, как последователи метода Михаила Герасимова по восстановлению облика человека только по его черепу воссоздали портрет Суворова. Итог весьма похож на мраморный бюст работы О. К. Комова, который принадлежит музею-усадьбе А.В. Суворова в селе Кончанском и временно украшает парадную лестницу в особняке Якунчикова.

Итальянский поход

После смерти Екатерины и вступления на престол Павла I Суворов попал в трудное положение. Он высказывал недовольство действиями нового императора, его попытками перекроить армию на прусский манер.

Внезапно активизировались недоброжелатели фельдмаршала, которые доносили на него и обвиняли в подготовке антигосударственного переворота.

На основании таких наветов Суворова выслали в его имение в Кончанское, где установили за военачальником строгий надзор.

Портрет фельдмаршала графа А. В. Суворова. Худ. Й. Крейцингер, 1799 г.

Опальный фельдмаршал не терял расположения духа. 1 февраля 1798 года Павел смягчил свое отношение к полководцу и разрешил ему вернуться в Петербург. Впрочем, взаимная неприязнь никуда не делась.

Немалую роль в такой перемене сыграла необходимость противостоять Наполеону. Антифранцузская коалиция, куда входила и России, нуждалась в талантливых полководцах. Кампания велась за пределами страны, на территории Италии.

В апреле 1799 года Суворов получил командование русско-австрийскими войсками. 21-го числа союзные силы взяли крепость Брешиа (Италия) и направились в сторону Милана, а уже 28-го они оказались на месте.

В ходе ряда успешных операций союзники взяли крепости Тортона, Пескьера и пр. Благодаря действиям Суворова удалось освободить почти весь север Италии от французов.

Генеральное сражение состоялось 15-го августа 1799 года. Битва при Нови закончилась разгромом французских сил и победой союзников.

Жанры

Передвижники считали, что мифологические сюжеты ведут к упадку искусства. Первоначальный интерес к сюжету сменяется равнодушием, а затем человек теряет интерес к живописи. Поэтому передвижники посвящали картины изображению повседневной жизни: элементам крестьянского быта, труду крестьян, праздникам, российским пейзажам.

Художники изображали не только бедность, но и красоту крестьянского мира. Некоторые полотна носили социально-политический подтекст. Например, полотно Ильи Репина «Бурлаки на Волге» изображает тяжелые условия, в которых трудятся простые люди.

У передвижников много полотен с изображением пейзажей. Картина Саврасова «Грачи прилетели» произвела фурор на первой выставке. Сегодня это полотно известно каждому школьнику. Среди других популярных полотен были изображения русского леса Ивана Шишкина, лунные ночи в украинской глубинке Архипа Куинджи.

Несмотря на то, что пейзажи передвижников популярны и сегодня, критики утверждали, что этот жанр не может продвигать прогрессивные взгляды, а значит, люди в них не нуждаются. От художников требовали включать в пейзаж «социальные комментарии». Ответом на подобную критику стала картина Исаака Левитана «Владимирка». Дорога, изображенная на картине, – это путь, по которому заключенных вели на каторгу в Сибирь.

К 1885 году передвижники утратили статус оппозиции к царскому правительству. Выставки передвижников посещала семья монарха, картины покупали император и близкие к нему люди. Представителей передвижников, Репина и Поленова, пригласили преподавать в Императорскую Академию художеств.

Паустовский и муза Матисса

Писатель был женат трижды. Первый раз 24-летний Паустовский венчался с Екатериной Загорской. Они встретились на фронтах Первой мировой. После 20 лет брака, в котором родился сын, семья распалась, и Паустовский женился во второй раз на Валерии Валишевской-Навашиной, сестре известного польского художника.

А самой большой его любовью, как он сам говорил, стала актриса Татьяна Евтеева-Арбузова: «Нежность, единственный мой человек, клянусь жизнью, что такой любви (без хвастовства) не было еще на свете». В этих отношения у 58-летнего писателя родился сын Алексей.

Но помимо любовных отношений, судьба свела писателя с еще одной удивительной женщиной — Лидией Делекторской. Переводчица, секретарь и муза художника Анри Матисса познакомилась с Паустовским во время его поездки в Европу в 1956 году. Между ними сразу завязалась крепкая дружба, а знаменательную встречу писатель отразил в очерке «Мимолетный Париж».

Основные идеи творческого объединения

Вдохновитель и теоретик передвижников – Иван Крамской. Концепция искусства Крамского основана на идеях Николая Чернышевского: картина должна не просто изображать действительность, а «интерпретировать для зрителя, способствуя просвещению и счастью человека». Идея объединения художников на базе передвижных выставок изложена в письме группы московских художников коллегам из Санкт-Петербурга.

В основе идеи передвижников лежат 5 принципов:

- отказ от эстетического реализма;

- отказ от академической рутины;

- невосприимчивость к иностранным влияниям;

- миссионерская роль искусства;

- реализм.

В уставе общества говорится, что цель объединения – организация передвижных художественных выставок во всех городах империи для того, чтобы:

- предоставить жителям провинции возможность ознакомиться с русским искусством;

- развивать у людей любовь к искусству.

Также общество планировало помочь участникам, продающим свои работы, донести творчество до широкого круга зрителей.

Первая выставка состоялась в Петербурге 11 декабря (по старому стилю – 29 ноября) 1871 года в здании Академии художеств. На выставке представили полотна 16 живописцев. Затем картины экспонировались в Москве, Киеве, Харькове. Всего показали 82 произведения от 20 художников.

Особенной популярностью у аудитории пользовалась и до сих пор пользуется картина «Грачи прилетели» Алексея Саврасова. Живописец Иван Крамской писал другу Федору Васильеву о том, что выставка пользуется успехом у посетителей. Отмечая при этом, что среди массы представленных полотен особенно гости выделяют именно «Грачей».

Выставка передвижников стала ежегодной и демонстрировалась в 12 городах России. Кроме нее, проводились показы и в городах, до которых главные выставки не добирались. В таких случаях экспозиции комплектовали из полотен, которые не выставлялись на продажу при проведении основных выставочных мероприятий.

О музее

В Санкт-Петербурге на Кирочной улице находится Государственный мемориальный музей А. В. Суворова на бывшей территории Лейб-гвардии Преображенского полка. Как понятно уже из названия, музей посвящён памяти русского полководца Александра Васильевича Суворова. Его основали в 1900 году по указу Николая II, к столетней годовщине со дня смерти полководца, а открыли для широкой публики в 1904 году.

Любопытный момент. Достоверно неизвестно, где и в каком году точно родился Суворов. Хотя его юбилейный день рождения отмечается в 2020 году, сами сотрудники музея придерживаются мнения, что Суворов родился в 1729 году, поэтому музей начал справлять его юбилей уже в 2019 году, проводя конференции и выставки.

Путаница возникла из-за того, что существуют две даты рождения Суворова: 1729 год — по хронологии петербургской исторической школы и 1730-й — по хронологии московской исторической школы.

В 2019 году музей отметил 115 лет своего существования, поскольку был торжественно открыт для публики в 1904 году к 175-й годовщине со дня рождения Суворова.

Генералиссимус стал первым человеком в России, в честь которого был специально возведён мемориальный музей. Сегодня Государственный мемориальный музей А. В. Суворова по праву считается старейшим учреждением такого типа.

Витраж в Центральном зале музея, на котором в величественной позе

в стиле парадных портретов XVIII века изображён Суворов

В основу музейного собрания легли коллекции трёх дарителей:

- Владимира Владимировича Молоствова — потомка Суворова и владельца села Кончанское, подарившего убранство суворовской Кончанской церкови и хранившиеся в ней награды полководца;

- императора Николая II, передавшего музею в дар документы и переписку Суворова;

- Василия Павловича Энгельгардта — русского астронома и общественного деятеля, а также поклонника суворовского таланта, собравшего реликвии, связанные со Швейцарским походом полководца.

За 115 лет в фонды поступило множество экспонатов, посвящённых Суворову и его эпохе. Это делает музей крупнейшим обладателем собрания портретов генералиссимуса России. Неудивительно, что временная экспозиция «Многоликий Суворов» организована именно музеем и проводится в выставочном зале на Кирочной, 51.

Лестница, ведущая в зал живописи и графики.

Мраморный бюст работы О. К. Комова,

автора памятников Ярославу Мудрому (Ярославль),

К. Э. Циолковскому (Рязань), И. В. Курчатову (Обнинск) и др.

Скульптура с габаритами 100х70х60 см весит 800 кг

По словам сотрудников Суворовского музея, замысел экспозиции, посвящённой образу Суворова в изобразительном искусстве, зрел очень давно.

Перед посещением выставки стоит почитать книгу «Генералиссимус князь Суворов» А. Ф. Петрушевского или «Биография Александра Васильевича Суворова, им самим писанная в 1786 году».

А. В. Суворов

Самый выдающийся гражданин России второй половины XVIII века — это, безусловно, великий полководец, генералиссимус русских сухопутных и морских сил Александр Суворов. Этот талантливый военачальник провёл более 60 крупных битв и ни в одной из них не получил поражения. Армии под командованием Суворова удавалось побеждать даже в тех случаях, когда силы противника значительно превосходили её по численности. Полководец принимал участие в русско-турецких войнах 1768-1774 и 1787-1791 годов, блестяще командовал российскими войсками во время штурма Праги в 1794 г., а в последние годы жизни руководил Итальянским и Швейцарским походами.

В сражениях Суворов применял разработанную им лично тактику ведения боевых действий, которая значительно опережала своё время. Он не признавал военную муштру и воспитывал в солдатах любовь к Отечеству, считая её залогом победы в любом сражении. Легендарный полководец следил за тем, чтобы во время военных походов его армия была обеспечена всем необходимым. Он героически разделял с солдатами все тяготы, благодаря чему пользовался у них огромным авторитетом и уважением. За свои победы Суворов был награждён всеми существующими в его время в Российской империи высокими военными наградами. Кроме того, он являлся кавалером семи иностранных орденов.

Биография

Суворов Игорь Владимирович родился 28 апреля 1932 года в Ленинграде. В Великую Отечественную войну ребенком пережил блокаду Ленинграда.

В конце 1940-х годов занимался в студии Ленинградского Дворца пионеров и школьников по руководством известного педагога С. Д. Левина. Позднее поступил в Среднюю Художественную школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

После окончания СХШ Суворов в 1954 году поступил на факультет живописи Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Занимался у Валерия Пименова, Леонида Худякова, Александра Зайцева. В 1960 окончил институт по мастерской профессора Бориса Иогансона. Дипломная работа — серия ленинградских пейзажей «Невский проспект», «Набережная лейтенанта Шмидта», «Сумерки».

После окончания института преподавал в Ленинградском Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной на кафедре общей живописи. Одновременно много работает творчески, преимущественно в жанре городского пейзажа. Первое участие в выставках относится к 1959 году. С начала 1960-х годов Игорь Суворов постоянно экспонирует свои работы на городских, республиканских и всесоюзных выставках. В 1962 году его принимают в члены Ленинградского отделения Союза художников РСФСР.

https://youtube.com/watch?v=VVD94GwVdZc

Спешите делать добро(1982) — 2/9

Все видео

На протяжении многих лет художник остается верен главной теме своего творчества, избранной еще в процессе работы над дипломной картиной, — ленинградскому пейзажу. Произведения 1960-1970 годов выдвинули его в число ведущих мастеров этого жанра. Другой темой творчества художника стала нетронутая временем природа северной России: Карелии, Северного Урала, Приладожья, Вологодчины.

28 января 1989 года в залах Ленинградской организации Союза художников РСФСР открылась первая персональная выставка произведений Игоря Суворова, к которой был издан иллюстрированный каталог со статьей о художнике кандидата искусстведения М.П.Тубли.

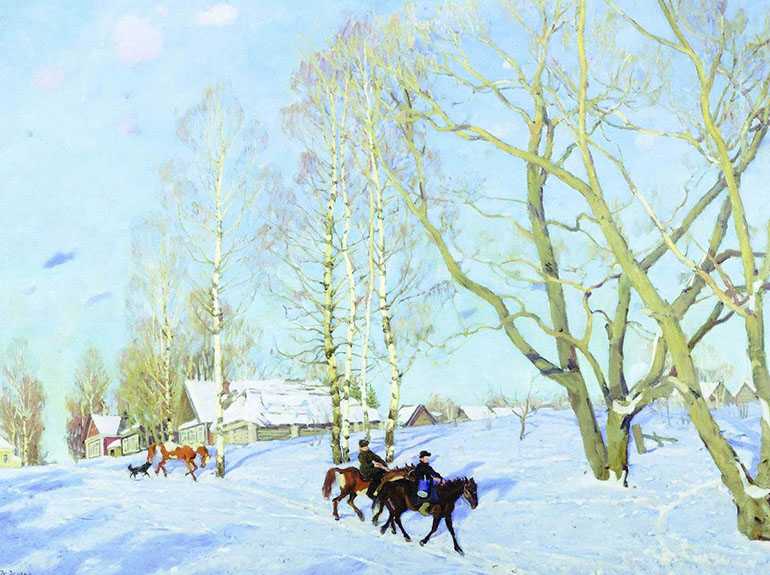

«Мартовское солнце» (1915)

Юон работал над картиной в Лигачеве. Жене с детьми, проживающим в Москве, он писал:

Следующее письмо художник написал в ином тоне:

Картина была написана масляными красками, разведенными керосином. Об этой технической подробности известно из письма художника:

В картине чувствуется то умиротворение, которое наступает в природе после череды пасмурных дней. Вот что говорил художник о своем методе «уловления света»:

За окраиной деревни едут мальчики на лошадях к водопою. В руках первого «всадника» синее ведерко. Следом за ними бежит лошадь красно-белой окраски. Собака с лаем бросается к лошади, но та не обращает на нее никакого внимания и скачет себе, подняв хвост и упрямо наклонив голову.

Вся деревенская окраина утопает в солнечных лучах: купаются в свете деревья, дома, лошади…

Природа вздохнула от непогоды. Голубое небо с розовыми облаками, мерцающий синевой снег, длинные тени на снегу придают картине торжественность и чистоту.

Рекомендации для родителей

Прочитайте ребенку стихотворение А. А. Фета «Это утро, радость эта», в котором поэт говорит о торжестве весны.

Проанализируйте вместе с дочерью (сыном) содержание стихотворения. Попросите ребенка сравнить стихотворение и картину, найти общие черты и различия.

В этих лирических произведениях выявляется общий настрой, чувствуется некое умиротворение. В стихотворении «Это утро, радость эта» перечисляются человеческие ощущения, многочисленные природные явления … Оно полно жизни. Поэт предчувствует весну и заявляет об ее торжественном утверждении.

В картине «Мартовское солнце» нет ничего нежизненного. От кустиков, деревьев, веточек, домиков вблизи и вдали веет правдивостью, весенним настроением. И поэт, и художник поют гимн весне.

Минин и Пожарский

Выдающийся гражданин России Кузьма Минин и его не менее знаменитый современник князь Дмитрий Пожарский вошли в историю как освободители русских земель от польских захватчиков. В начале XVII столетия в Русском государстве началось Смутное время. Кризис, охвативший многие сферы жизни, усугублялся нахождением на столичном престоле самозванцев. В Москве, Смоленске и ряде других городов полным ходом хозяйничала польская шляхта, а западные границы страны были заняты шведскими войсками.

Чтобы выгнать иноземных захватчиков с русских земель и освободить страну, духовенство призвало население создать народное ополчение и освободить столицу от поляков. На призыв откликнулся новгородский земской староста Кузьма Минин (Сухорук), который был хоть и не знатного происхождения, но являлся настоящим патриотом своей Родины. За короткое время ему удалось собрать войско из жителей Нижнего Новгорода. Возглавить его согласился князь Дмитрий Пожарский из рода Рюриковичей.

Постепенно к народному ополчению Нижнего Новгорода стали присоединяться жители окружающих городов, недовольные господством польской шляхты в Москве. К осени 1612 г. войско Минина и Пожарского насчитывало около 10 тысяч человек. В начале ноября 1612 г. нижегородскому ополчению удалось изгнать поляков из столицы и заставить их подписать акт о капитуляции. Успешное проведение операции стало возможным благодаря умелым действиям Минина и Пожарского. В 1818 г. память о героических освободителях Москвы была увековечена скульптором И. Мартосом в монументе, который установлен на Красной площади.

Ранние годы

Будущий полководец Суворов родился 24 ноября 1730 года. По крайней мере, так считают ученые и исследователи. Несмотря на довольно поздний период отечественной истории, точная дата неизвестна, поскольку документальных источников, как и прочих косвенных бумаг не нашлось.

То же самое касается и места рождения будущего военачальника. По всей видимости, на свет он появился в Москве. Информации о родителях Александра Суворова также сравнительно мало. Но та, что имеется, подтверждена документально.

А. Суворов в детстве

Отцом Александра Суворова был генерал-аншеф, который занимал серьезную должность в тайной канцелярии. Мужчину звали Василием Ивановичем.

По характеру деятельности родитель будущего полководца был жандармом, занимался политическим сыском. Не удивительно, что он отличался суровым нравом и строгим характером.

Кроме прочего, Василий Иванович был крестником самого Петра I и имел благородное происхождение. По семейной легенде, корни рода Суворовых уходили во времена правления царя Михаила Федоровича Романова, а его основоположником был переселенец из Швеции. Так это или нет — доподлинно не известно.

Мать молодого человека звали Авдотья Феодосьевна Суворова (в девичестве — Манукова). Информации о ней тоже не так много. По всей видимости, женщина происходила из рода знатного московского дворянства.

Портрет Александра Суворова в юности, неизвестный художник

Однако историки обращают внимание на фамилию и строят предположения о ее армянском происхождении. Что, впрочем, тоже не подкреплено никакими историческими источниками

Детство Суворов младший провел в деревне, в имении. Мальчик был довольно слабым и болезненным. Отец готовил его к гражданской службе. Однако у Александра на счет судьбы были совсем другие планы. Он мечтал стать военным.

Ради того, чтобы достичь своей цели, молодой человек закалялся, занимался физическими упражнениями. А кроме — активно изучал военное дело, науки вроде артиллерии и пр.

А. Суворов, худ. Дмитрий Григорьевич Левицкий

По воле отца, который оценил рвение сына, Суворов был зачислен в Семеновский полк в качестве мушкетера. Ему было всего 12 лет, задача заключалась в том, чтобы начать выслугу лет.