Годы ученичества

Николай Никанорович Дубовской родился в Новочеркасске в семье родового казака — войскового старшины Войска Донского. Рисовать начал в детстве, копируя иллюстрации в журналах «Нива», «Всемирная Иллюстрация». Его дядя, художник А. В. Пышкин, научил мальчика рисовать по памяти. Несмотря на проявленный с ранних лет интерес к рисованию, по нерушимой семейной традиции он обязан был выбрать судьбу военного. По настоянию отца в 1870 году он был определён кадетом в Владимирскую Киевскую военную гимназию.

Учась в Владимирской Киевской военной гимназии Н. Дубовской не оставил своего занятия, урок рисования стал его любимым предметом

Он обратил на себя внимание воспитателей тем, что использовал всё свободное время для рисования. Мальчик умудрялся даже тайком заниматься своим любимым делом, вставая за два часа до общего подъёма

Заметив увлечение

По окончании Владимирской Киевской военной гимназии в 1877 году семнадцатилетний Дубовской добивается у отца разрешения и отправляется в Петербург, где успешно поступает в Императорскую Академию художеств сначала вольнослушателем, а затем переводится в мастерскую пейзажной живописи профессора М. К. Клодта, ставшего его учителем. В Академии художеств Николай Дубовской пробыл четыре года и получил за свои работы четыре Малые серебряные медали. Ещё будучи студентом, он выставлял картины в классе учеников Академии и в Обществе поощрения художеств.

Успешно пройдя курс обучения, он, тем не менее, отказывается от участия в конкурсе на Большую золотую медаль и написания дипломной картины на заданную тему. Не окончив Академию художеств, он в 1881 году покидает её стены, повторив своим поступком знаменитый «Бунт 14-ти» выпускников 1863 года во главе с И. Н. Крамским и лишив себя, тем самым, поддержки со стороны Академии и возможности пенсионерской поездки за границу. После ухода из Академии художеств начинающий художник всецело посвящает себя пейзажной живописи. С этого момента учителем его становится сама горячо им любимая природа. Написанные Н. Дубовским на свободную тему пейзажные картины — «Перед грозой» и «После дождя» академическим Советом приняты не были, зато, показанные в том же году на выставке Общества поощрения художеств, обе удостоились премий.

Биография

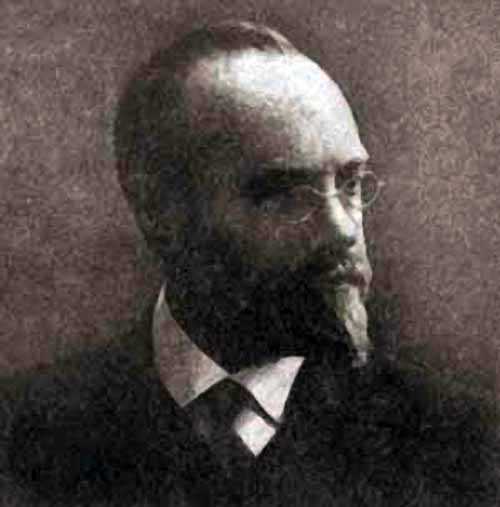

Николай Никанорович Дубовской — живописец русской пейзажной школы рубежа XIX и XX веков, видный общественный деятель, член и впоследствии один из руководителей Товарищества передвижников («Товарищество передвижных художественных выставок» — далее ТПХВ) — самого значительного из русских художественных объединений XIX века, сыгравшего выдающуюся роль в развитии русского изобразительного искусства.

Академик живописи (1898), действительный член Императорской Санкт-Петербургской академии художеств (ИАХ) (1900), член Совета Академии художеств (1908), преподаватель (1909) и профессор-руководитель пейзажной мастерской Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств (1911).

Автор проникновенных, мастерски исполненных и пользующихся большой популярностью картин русской природы, продолжатель традиции широкого, панорамного пейзажа своего учителя академика М. К. Клодта (1832—1902). Кисти художника принадлежит более четырёхсот картин и около тысячи этюдов.

Н. Н. Дубовской — один из немногих русских пейзажистов, удостоенных золотых и серебряных наград за участие в художественных международных выставках в Париже, Мюнхене и Риме. Картины мастера пейзажа представлены в Государственной Третьяковской галерее (Москва), Государственном Русском музее (С.-Петербург), музеях изобразительных искусств Омска, Нижнего Новгорода, Новочеркасска, Казани, Красноярском государственном художественном музее им. В. И. Сурикова, Сочинском художественном музее и во многих других музеях и галереях России и за рубежом.

Искания и размышления

Для этого времени были характерны поиски нового в искусстве, стремление отыскать ответ на вопрос — где и в чём состоит истина творчества; в Товариществе, с вступлением в него молодых и постепенным отходом от дел стариков, наступили трудные времена. Н. Дубовской всё это видел и остро переживал.

Дубовской исходил из того, что все искусства близко родственны между собой и художник должен понимать поэзию, музыку так же, как и пластическое искусство. Он не пропускал ни одного значительного явления во всех областях искусства, читал беллетристику, посещал театры, концерты и метко характеризовал драматические произведения и музыку.

Безнравственный человек в глазах Н. Дубовского не мог быть художником. Он мог быть артистом, мастером, но не художником, потому что художник должен не бесцельно передавать мир, но своим творчеством вести общество к высшим идеалам, а этого не может сделать человек, сам не имеющий таких идеалов.

Н. Дубовской всячески старается пополнить свой пробел в научном кругозоре самообразованием и общением с людьми науки. Для укрепления своих взглядов он ищет поддержки у людей науки не только через сочинения, но и в тесном житейском с ними общении. Для этого он устраивает у себя вечера, музыкальные «вторники», на которые приглашает своих товарищей художников, профессоров Академии художеств, лиц, причастных к какому-либо искусству или науке.

Частыми гостями семьи Н. Н. Дубовского были высоко ценившие талант художника Д. И. Менделеев и И. П. Павлов, у семьи которого сложились особо тёплые отношения с четой Дубовских.

«Мы, художники, не можем охватить всех человеческих знаний, даже изучить одну отрасль науки в полном объёме, у нас для этого не хватит ни времени, ни сил, но мы должны понимать сущность всякого явления, чтобы не быть оторванными от жизни, чтобы понимать и уметь передавать эту жизнь. И если не учёность, то всестороннее развитие необходимо для художника, как и самоусовершенствование, выполнение требований морали».

В эти годы жизнь Н. Дубовского заполнена напряжённой благополезной работой с учениками как профессора пейзажного класса Высшего художественного училища, отличавшейся добросовестностью и аккуратностью. С учениками был требователен и строг, следя за их общим художественным развитием и поддерживая их в минуты слабости и сомнений. Одновременно трудился в руководстве ТПХВ по организации и проведению выставок, занимаясь отбором наиболее интересных и содержательных произведений, встречаясь и ведя переговоры с многочисленными экспонентами предстоящих выставок Товарищества. Всё столь незначительное время, остававшееся от служебных обязанностей, старался работать как художник.

Николай Никанорович Дубовской

(1859-1918)

«Мемориальный музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко» обладает большой коллекцией произведений известного художника-передвижника Н. Н. Дубовского, которые заняли достойное место в одном из наших залов, ведь он, как и М.В. Нестеров, неоднократно посещал дачу Николая Александровича, а после его смерти возглавил Товарищество передвижных выставок.

Н.Н. Дубовской родился 5 (17) декабря 1859 года в Новочеркасске в семье казака-старшины Области Войска Донского. Поступил в военную гимназию в Киеве, но тяга к живописи оказалась сильнее, и в 1877 году он уехал в Петербург и поступил в Академию Художеств, где учился у профессора пейзажной живописи М.К. Клодта.

С 1884 года Дубовской примкнул к передвижникам и впервые на выставке представил свою работу «Зима», которая была высоко оценена в художественных кругах и П.М. Третьяков приобрел ее для своей галереи. Затем последовали и другие картины, о которых профессор Вагнер позже написал: «Зритель приковывался к картине не самой картиной, а тем, что составляло ее душу».

Особую роль в творчестве Н. Н. Дубовского сыграла картина «Притихло», написанная в 1890 году. Именно эту картину приобрел царь для галереи Зимнего Дворца. Зная, что ее не увидят простые зрители, П.М. Третьяков заказывает у художника повторный вариант картины, который в 1900 году на Всемирной парижской выставке завоевал серебряную медаль. Причем, Дубовской оказался единственным из русских пейзажистов, который был удостоен медали.

Его называли лучшим пейзажистом своего времени.

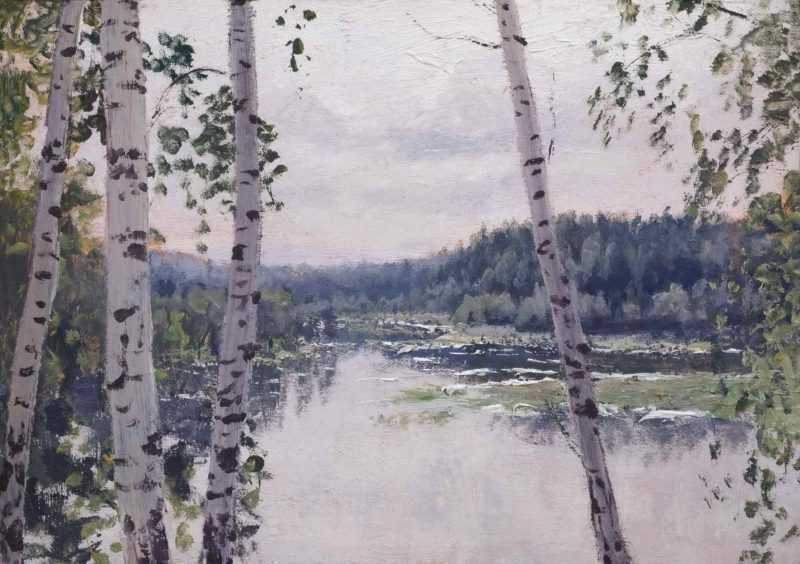

Пейзаж с березами

Пейзаж с березами

Третьяков приобретал и другие картины художника. Последним произведением художника, приобретённым им при жизни, было полотно «Тихий вечер».

С 1899 года Н.Н. Дубовской входил в состав правления Товарищества передвижников, стал одним из самых влиятельных руководителей передвижников. В 1900 году Дубовской был избран действительным членом петербургской Академии художеств, а в 1911 году становится профессором Академии, руководителем пейзажной мастерской.

В 1911 году Дубовской получил премию Всемирной выставки в Риме за картину «Родина».

Именно о ней писал Репин Дубовскому из Рима: «Это лучший пейзаж всей выставки всемирной, римской… Вас, Николай Никанорович, я особенно поздравляю: ещё никогда Вы не были так великолепны и могущественны — оригинальная, живая и красивейшая картина!!!»

Николай Никанорович Дубовской много путешествовал. За границей был пять раз. Изъездил всю Европу, знал прекрасно все музеи и европейских мастеров живописи, бывал и на Кавказе.

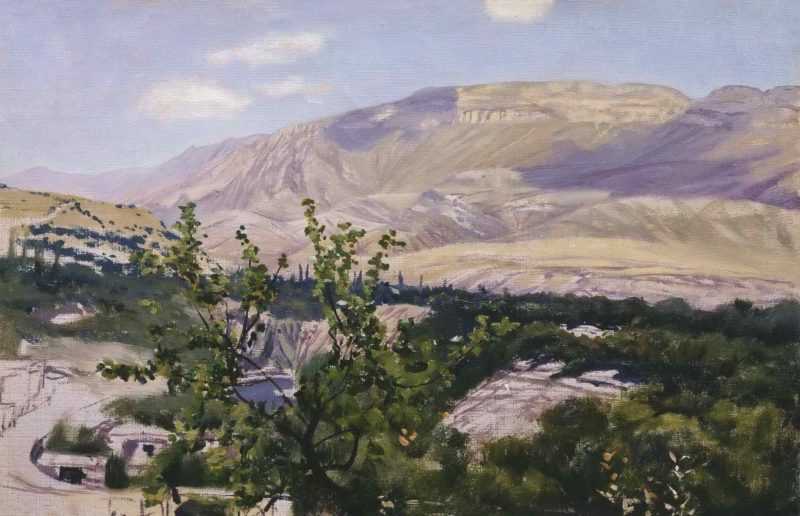

Художник много работал на пленэре (ловил яркие, интересные моменты), в 1887 году он жил на даче И.Е. Репина на Сиверской в окрестностях Петербурга, а в 1888 году провел лето в Кисловодске у Н.А. Ярошенко. Вместе они совершили четырехнедельную поездку через горные перевалы, по Военно-Грузинской дороге, верхом на лошадях

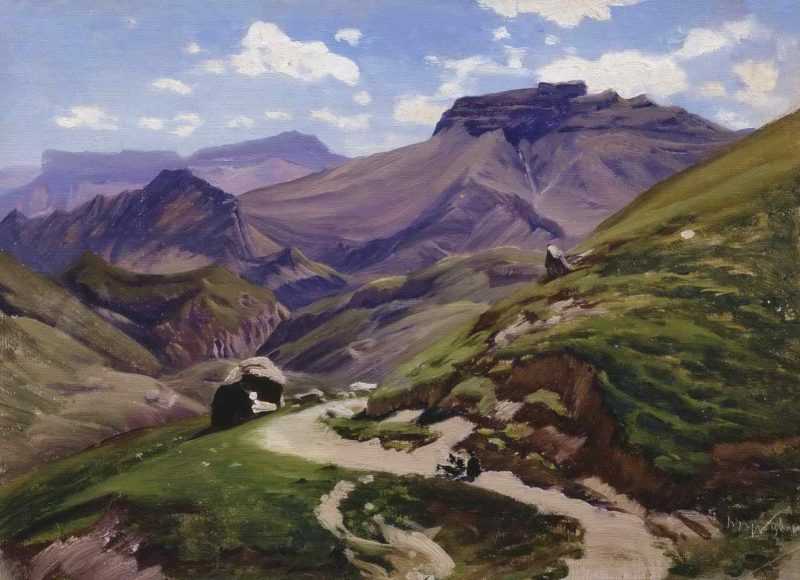

В горах Кавказа

В горах Кавказа Дорога в горах

Дорога в горах

Жена Дубовского Фаина Николаевна писала в воспоминаниях: «Жена Ярошенко имела в Кисловодске дачу. Большой сад при ней примыкал к парку. Дача стояла в самом высоком месте участка, недалеко и уютно от соборной площади. Марья Павловна Ярошенко прилагала много усилий, чтобы сделать свой уголок привлекательным. В саду была масса цветов, за которыми ухаживала сама хозяйка. Все дорожки содержались в большом порядке. Были уютными уголки для чтения и отдыха. При доме находился большой балкон. Эта дача и пребывание остались навсегда одним из светлых воспоминаний Николая Никаноровича, столько радушия и тепла видел он от Марии Павловны и Николая Александровича» (Таких теплых воспоминаний много и мы обязательно будем знакомить вас, дорогие наши подписчики с удивительно интересными, дорогими для нас строками из прошлого)

Николай Дубовской умер 28 февраля 1918 года в Петрограде, скоропостижно, от «паралича сердца». Похоронен на Смоленском православном кладбище, недалеко от часовни Св. Ксении Петербургской…

Летний день

Летний день В окрестностях Кисловодска

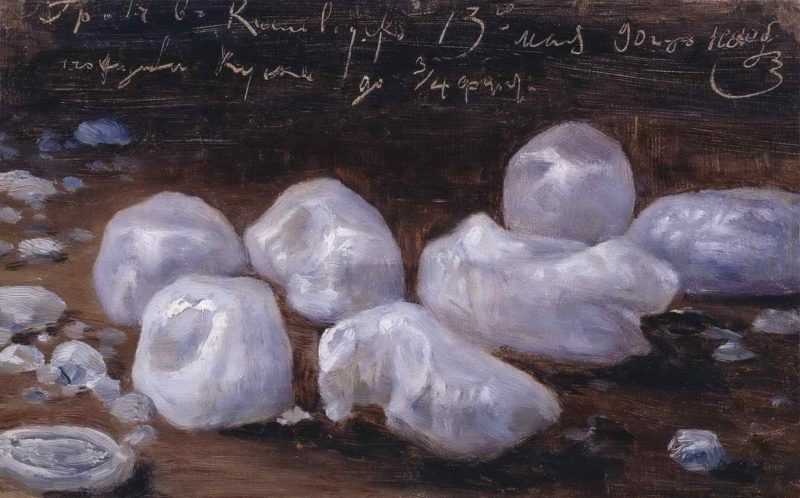

В окрестностях Кисловодска Град в Кисловодске

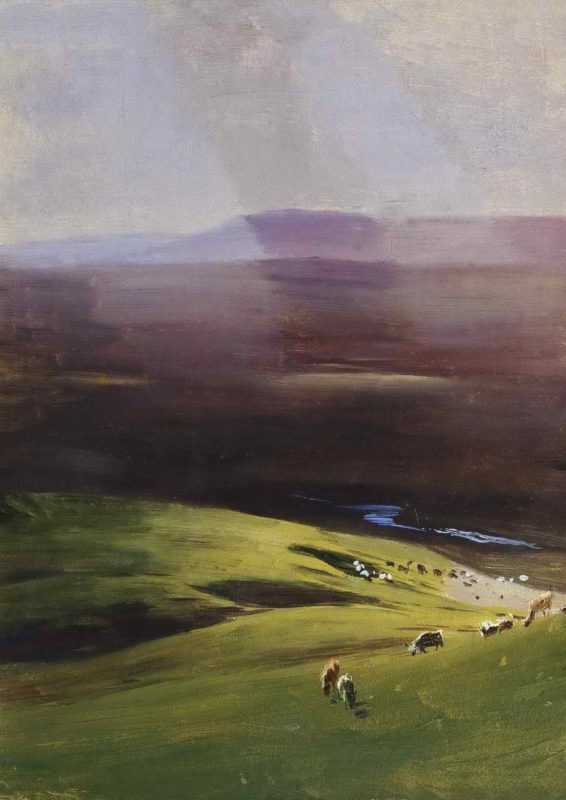

Град в Кисловодске Кисловодск. Стадо в горах

Кисловодск. Стадо в горах Кисловодск

Кисловодск Морской пейзаж

Морской пейзаж Окрестности Кисловодска

Окрестности Кисловодска Свежий ветер

Свежий ветер Ущелье. Кавказ

Ущелье. Кавказ

Дубовской Николай Никанорович (1859-1918)

Пейзажист по призванию и хранитель священных

традиций передвижничества по убеждению, Н. Н. Дубовской принадлежал

к младшему поколению передвижников. О его преданности искусству

рассказывали анекдоты. Однажды он так увлекся работой над этюдом с

натуры, что напрочь забыл о собственном венчании и явился в церковь,

когда его уже почти перестали ждать.

Мальчиком Дубовской учился в военной

гимназии в Киеве, но его настолько тянуло к искусству, что он каждый

день вставал на два часа раньше и рисовал. Директор гимназии

посоветовал родителям послать сына учиться живописи.

Семнадцатилетний Дубовской поехал в

Петербург и поступил в Академию Художеств, где занимался у

профессора пейзажной живописи М.

К. Клодта (1877-81).

Уже с 1884 г. Дубовской — в рядах

передвижников, а вскоре (в 1889) стал постоянным членом совета ТПХВ

и членом правления. После смерти

Н. А. Ярошенко (1898) он оказался

идейным руководителем объединения. В отличие от волевых

И. Н. Крамского и

Н. А.

Ярошенко, Дубовской был человеком мягким и деликатным, однако очень

умело исполнял роль вечного примирителя передвижников старшего и

младшего поколений.

Дубовской написал около 400 картин и более

1000 этюдов. Известны его пейзажи «Зима» (1884), «Ранняя весна»

(1886), «На Волге» (1892 и 1903), «Прошел ураган» (1898), «Закат

солнца» (1909), «Родина» (1903-04) и др. В них легко узнаются темы и

образы передвижнического пейзажа.

Товарищи ценили в произведениях Дубовского

сильное эмоциональное чувство, но часто пеняли художнику на

некоторую небрежность исполнения. Но одна картина резко выделяется

из этого ряда, и в историю русского искусства Дубовской вошел прежде

всего как автор пейзажа «Притихло» (1890). Художник открыл здесь

новый для передвижников мотив, по его словам — «тишины перед

грозой», «когда дышать бывает трудно, когда чувствуешь свое

ничтожество при приближении стихии». Для воплощения этого мотива он

нашел оригинальное решение. Внезапно высвеченные солнечными лучами

грозовые тучи тянутся тяжелой горизонталью, занимающей почти всю

верхнюю половину картины, над почерневшей водой, отражаясь в ней.

Вдали — темная полоса берега, как бы сдавленная сверху и снизу

стихиями неба и воды. Земля теряет свою материальность, но и вода —

лишь зеркало для неба. Самым материальным, осязаемым здесь «телом»

становятся грозовые тучи — яркие и светоносные. Пейзаж высоко оценил

И. И. Левитан, полагавший, что Дубовскому удалось передать

объективное — «не автора, а самую стихию».

Сохранение памяти и судьба наследия художника

Ещё при жизни, в 1913 году, Николай Дубовской, всегда мечтавший об устроении картинной галереи в своём родном городе, передал в дар Новочеркасску свою личную коллекцию — 77 собственных картин, этюдов и рисунков, а также 129 живописных и графических работ своих товарищей, художников-передвижников. Однако тогда он выдвинул только одно условие: вновь созданный музей должен располагаться в специально для него построенном здании.

Городские власти быстро нашли деньги и подрядчика, работы начались, но их вскоре пришлось прекратить по причине разразившейся в 1914 году войны. Последовавшие затем революция, Гражданская и Отечественная войны смешали все планы.

В 1946 году по причине отсутствия отдельного здания произведения художника из Русского музея, где они хранились после смерти художника, поступили в Новочеркасский музей истории донского казачества. Сегодня картины из частного собрания Н. Дубовского большей частью находятся в запасниках этого музея, располагающего наиболее полным собранием работ художника в стране. Отдельного здания, о чём так мечтал художник, способного принять всю его коллекцию живописи, по-прежнему нет, как нет и возможности увидеть все работы целиком, которые писались им для того, чтобы быть показанными вместе.

-

Назад

-

Вперёд

Добавить комментарий