Личная жизнь

Сергей Лемешев был женат 5 раз. Первый раз он женился, еще будучи студентом, на дочери преподавателя Наталье Соколовой. Ранний брак был недолгим.

Прямо в доме своего тестя он познакомился со своей второй женой – Алисой Корневой-Багрин-Каменской, с которой прожил в браке 11 лет. Она была умной светской женщиной и оказала большое влияние на Лемешева: от прежнего деревенского парня вскоре не осталось и следа. Сергей, окруженный толпами поклонниц, был человеком увлекающимся, и Алиса, не выдержав его бесконечных романов от него ушла.

Алиса Корнева-Багрин-Каменская

Он женился в третий раз на своей поклоннице Любови Варзер. Брак также оказался недолговечен и распался из-за молодой певицы Ирины Масленниковой.

Брак с Ириной пришелся на военные годы, когда Лемешев болел. Ирина всячески поддерживала мужа в это нелегкое время. В этом браке в 1944 году у него появилась единственная дочь – Мария.

С четвертой женой Ириной и дочерью Марией

А через 7 лет брак распался потому, что произошла встреча Лемешева со своей последней женой — Верой Николаевной Кудрявцевой. Этот брак просуществовал вплоть о смерти певца в 1977 году.

С пятой женой Верой

Вера Николаевна была оперной певицей, но оставила карьеру ради любимого мужа. После смерти певца она издала ряд книг и мемуаров, чтобы увековечить память о Сергее Яковлевиче.

БИОГРАФИЯ ХУДОЖНИКА

Родился в Санкт-Петербурге в семье подполковника Отдельного корпуса жандармов Георгия Порфирьевича Судейкина. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1897—1909). Учился у А. Е. Архипова, А С. Степанова, А. М. Васнецова, Н. А. Касаткина, Л. О Пастернака (однако за демонстрацию на студенческой выставке весьма фривольного содержания рисунков, в манере, «не входившей в учебную программу», был отчислен сроком на один год вместе с М. Ф. Ларионовым и А. В. Фонвизиным).

C 1903 — продолжает обучение в мастерских В. А. Серова и К. А. Коровина.

Начало карьеры Сергея Судейкина, как театрального художника связано с московским театром «Эрмитаж» в Каретном Ряду, так в 1902 году совместно с Н. Н. Сапуновым он работает здесь над оформлением целого ряда оперных постановок в их числе «Орфей» К. В. Глюка и «Валькирия» Р. Вагнера.

В 1903 году он (также вместе с Н. Сапуновым) иллюстрирует драму М. Метерлинка «Смерть Тентажиля».

В дальнейшем Судейкин оформляет постановки для Малого драматического, Русского драматического и театра Комиссаржевской в Петербурге.

В 1904 г. — участвует в выставке «Алая роза».

1905 — участник выставок «Московского товарищества художников», «Союза русских художников» (1905, 1907—1909). 1907 — становится одним из создателей символистского художественного объединения «Голубая роза». Участник выставок «Венок-Стефанос» (1907, Москва), «Венок» (1908, Петербург).В январе 1907г. женится на актрисе и танцовщице Ольге Глебовой. 1911 г. — вступает в объединение «Мир Искусства». В этот период большое влияние на художника оказывает творчество К. А. Сомова. В 1912 г. оформил спектакль «Изнанка жизни» по пьесе Х. Бенавенте в петербургском театре А. Рейнеке.

Один из организаторов и декоратор литературно-художественного кабаре «Бродячая собака». 1915 г. выполняет декоративные панно для театра-кабаре «Привал комедиантов». В конце 1915 года расстаётся с женой, Ольгой Глебовой-Судейкиной. В этом же году знакомится с актрисой Верой Шиллинг (урожденной Боссе) в марте 1916 года она переезжает к нему в Петербург. Их образы получили отражение в творчестве поэта Михаила Кузмина: «Чужая поэма», и пантомима «Влюблённый дьявол». Обе жены изображены С. Судейкиным на картине «Моя жизнь» 1916 г.

В 1917 г. Судейкин уезжает в Крым, живёт в окрестностях Алушты, затем в Мисхоре, в Ялте участвует в выставке, организованной С. К. Маковским, вместе с Н. Д. Миллиоти, С. А. Сориным и другими. В феврале 1918 г. женится на Вере Шиллинг. В апреле 1919 г. переезжает в Тифлис (1919 г.), где оформляет литературные кафе — «Химериони» и «Ладья аргонавтов». В декабре 1919г. переезжает в Баку, затем возвращается в Тифлис, затем в Батум.

В 1920 г. Сергей и Вера Судейкины эмигрируют во Францию, путь его лежит из Батума через Марсель в Париж. В Париже становится сценографом кабаре «Летучая мышь» Н. Ф. Балиева. В мае 1922г. расстаётся с женой, Верой Судейкиной. В Париже оформляет два спектакля для труппы Анны Павловой. С труппой Балиева Судейкин приежает на гастроли в США (1922 г.) и обосновывается в Нью-Йорке.

В период с 1924 по 1931 годы активно работает над оформлением многих постановок для театра «Метрополитен Опера», (балеты И. Стравинского «Петрушка» (1925), «Соловей» (1926), оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова (1930), «Летучий голландец» Р. Вагнера (1931), сотрудничает с труппами М. М. Фокина, Л. Ф. Мясина, Дж. Баланчина. Создает декорации к голливудскому кинофильму «Воскресенье» (1934—1935) по роману Л. Н. Толстого.

Работы художника находятся во многих известных российских и зарубежных музеях, таких как: Государственная Третьяковская галерея, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственный Русский музей,Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева, Бруклинский музей в Нью-Йорке и других.

От первых выступлений до зрелой деятельности

- Зимой 1919 года Сергей решил отправиться завоевывать Тверь. Ему удалось там с оглушительным успехом выступить на вечернем мероприятии в клубе. Но что дальше делать со своим талантом он не знал и вернулся домой.

- В том же 1919, он вновь возвращается в Тверь и поступает в Кавалерийское училище. Именно в этот период произошла его встреча с талантливым педагогом Н.М. Сидельниковым у которого он полтора года берет уроки вокала.

- В 1921 году Лемешев наконец поступает в Московскую консерваторию, пройдя огромный конкурс, почти 20 человек на место. Попадает на курс вокального педагога Назария Григорьевича Райского. Сначала учиться было тяжело, таланта оказалось мало. Нужно было освоить вокальную технику, а также большой пробел в освоении культурного наследия. Благодаря своей врожденной одаренности и уникальным способностям он очень быстро справляется с этой задачей. Вторым его «учителем» стал Большой театр. Там он заслушивается Шаляпиным и Собиновым, которым он особенно восхищается.

- В 1924 году состоялся первый концерт молодого артиста. За него он получил свой первый гонорар в 175 рублей. Эти деньги он отдал матери на постройку нового дома. В этом же году он принят в студию оперного пения К.С. Станиславского при Большом театре. Здесь он разучивает партию Ленского из оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин», ставшую впоследствии его визитной карточкой.

- В 1925 году заканчивает консерваторию и его приглашают в качестве солиста в Свердловск в театр оперы и балета.

- В 1927-1929 выступает в опере в городе Харбин.

- В 1929-1931 годах работает на сцене театра оперы и балета в Грузии.

- В 1931 году был зачислен в труппу Большого театра, где в качестве дебюта исполнил роль Берендея в опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Был лучшим тенором Большого театра, исполнил там множество оперных партий. Визитной карточкой певца стала роль Ленского из оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин». В течении жизни певец исполнил ее более 500 раз.

- В 1939 снялся в фильме «Музыкальная история» в роли шофера Пети, это его единственная роль в кино.

- В 1941 году осенью Лемешев схватил простуду, выступая с концертами на фронте и заболел воспалением легких. Врачи запрещали Лемешеву петь, но он постоянно разрабатывал голос. Со временем запреты были частично сняты и ему разрешили выступать один–два раза в месяц.

- С 1947 ведет активную гастрольную деятельность, в том числе и за рубежом.

- В 1951 году дебют в качестве режиссера в «Травиате» Джузеппе Верди на сцене Ленинградского оперного театра.

- С середины 1950 годов руководит кафедрой оперной подготовки, а затем сольного пения в Московской консерватории. Практически полностью посвящает себя педагогике, прекратив гастрольную деятельность. Иногда выступает в Большом театре.

- Начало 1960 годов – руководит музыкальной студией при консерватории и ставит несколько спектаклей в качестве режиссера.

- В 1972 состоялся юбилейный концерт артиста, на котором он исполнил в 501 раз арию Ленского. Зал рукоплескал ему стоя.

- Умер 26 июня 1977 года в Москве. Похоронена на участке №9 Новодевичьего кладбища.

Детство и юность

Будущий певец родился 27 июня (10 июля) 1902 года в деревне Старое Князево Тверской губернии. Его родители – Яков Степанович Лемешев и Акулина Сергеевна Шкаликова были крестьяне, оба они хорошо пели. Мать считалась лучшей певицей в селе, пела в церковном хоре. У маленького Сережи тоже был хороший голос, но петь при людях он стеснялся. Всю широту своего голоса он мог показать только уходя куда-нибудь в лес. Там в одиночестве он исполнял народные песни.

Сергей Лемешев в детстве и юности

В возрасте 14 лет, Сергей поехал в Санкт-Петербург к брату отца для обучения сапожному делу. Занятие это приносило совсем небольшой доход, но именно здесь Сергей узнал, что такое театр и кинематограф, и что оказывается пением можно неплохо зарабатывать на жизнь. Грянувшая революция возвращает Сергея с дядей назад в деревню.

Отец Сергея умер рано, и семья осталась практически без средств существования. Мать нашла работу в нескольких километрах от Князева в школе-мастерской, руководил которой архитектор Н.А. Квашнин. Ей предоставили там маленький домик для проживания, и она переехала туда с детьми. Мать много работала. Сергей занимался сапожным ремеслом и пел народные песни. Его лиричный голос однажды услышала Евгения Николаевна Квашнина и была поражена. Она стала развивать талант артиста, давая ему уроки вокала.

В семье Николая Александровича царила творческая атмосфера. Он и его жена были людьми глубоко образованными и оба были страстно увлечены театром. Хозяйка сама имела достойное музыкально образование. Первое выступление Сергея состоялось именно здесь, в театре Квашнина. Юный артист исполнил арии русских композиторов, а также народные песни.

В молодости

БИБЛИОГРАФИЯ

- Коган Д. Сергей Судейкин.— М., 1974.

- Энциклопедия искусства XX века /Сост. О. Б. Краснова. — М: ОЛМА-ПРЕСС, 2002

- Художники русского зарубежья 1917—1939: Биографический словарь / Сост.: О. Л. Лейкинд, К. В. Махров, Д. Я. Северюхин. СПб.: Нотабене, 1999. С. 547—548

- Боулт Д. Сергей Судейкин: Жизнь в ближней эмиграции // В. Э. Борисов-Мусатов и «Саратовская школа»: Материалы 7-х Боголюбовских чтений. Саратов, 2001. С. 161—165

- Муза. Отрывки из дневника и другие тексты Веры Судейкиной (Стравинской)/ См.: Experiment / IMRC. Vol. 13: Los Angeles, 2007

- The Salon Album of Vera Sudeikin-Stravinsky / Ed. and tr. by J.E. Bowlt. Princeton: Princeton University Press, 1995

- Судейкина В. Дневник 1917—1919. М.: Русский путь, 2006.

При написании этой статьи были использованы материалы таких сайтов: ru.wikipedia.org, ,

Творчество. Свобода. Живопись.

Allpainters.ru создан людьми, искренне увлеченными миром творчества. Присоединяйтесь к нам!

Проголосуйте page

Творчество

Один из ведущих пейзажистов республики в 1960–1970-е гг.

Свою тему в искусстве С.О.Лывин нашел рано. Произведения первых послевоенных лет – небольшие по размерам, четко скомпонованные, правдивые и лиричные пейзажи: «Вечерняя Волга» (1947), «Волга. Дебаркадер» (1948), «Полевая дорога» (1950).

Позднее он перешел к созданию тематических пейзажных серий. Первая из них – «Архитектурные памятники Казани» сложилась в основном из этюдов 1956–1957 гг. Другая большая серия создавалась в 1960-е гг. в поездках по нефтяным районам республики: «Дорога Бавлы-Бугульма», «В Бавлах» (обе – 1961), «Нефтяной край», «У буровой» (обе – 1963). Эти серии были продолжены в 1970-е гг.

Новые тенденции в творчестве С.О.Лывина проявились в полотне «На просторах Татарии» (1960) – одном из лучших индустриальных пейзажей своего времени. Спокойная композиция с последовательно чередующимися планами широкой панорамы, убегающая к горизонту лента автострады, вносящая в пейзаж ощущение движения, удачно найденная мера художественного обобщения, совместившего лирическую трактовку с эпическим содержанием, позволили художнику создать тонкий и убедительный образ природы края.

В середине второй половины 1960-х гг. С.О.Лывин вновь обращается к лирическому пейзажу. Живописной цельностью, одухотворенностью, глубоко личностной интонацией отмечены пейзажи «В мае» (1965), «Майский вечерок» (1967), «Похолодало» (1968).

В 1970-х гг. художник работает в технике пастели, продолжая развивать тему лирического пейзажа. Большая живописная серия «Здесь песни пел свои Тукай» (1975–1976) создана художником к 90-летию со дня рождения Г.Тукая по материалам, собранным в местах, где прошло детство поэта. Названия многих картин этой серии – строфы из поэм и стихотворений Тукая, и художественные полотна воспринимаются как их живописное переложение: «Заката лучи золотые», «Среди наступившей тишины», «Мая звонкое цветение».

Свои работы художник часто создавал на пленэре, внимательно подмечая и мастерски передавая малейшие перемены в состоянии природы. Ее многообразие, неброская красота и величие, неразрывная связь с жизнью людей – основная тема всего творчества художника.

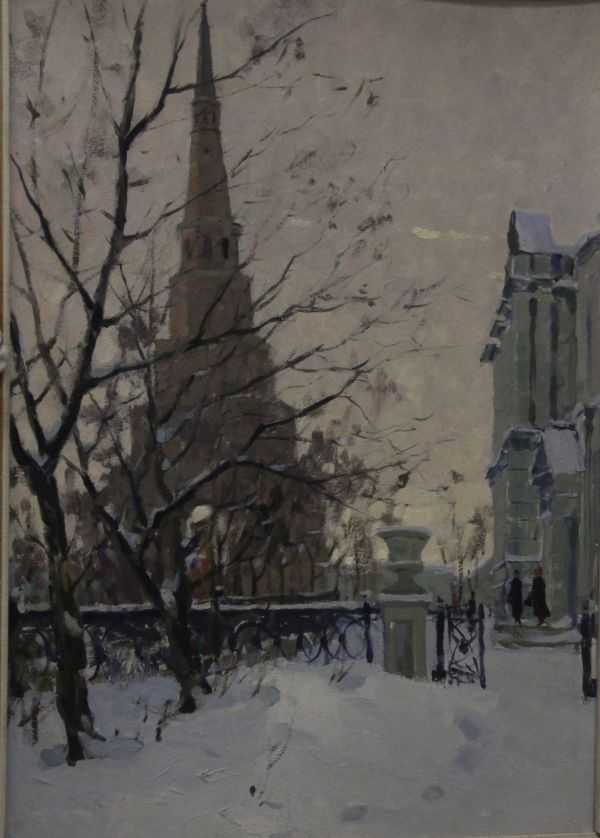

Лывин С.О. Башня Сююмбеки. 1956

Картон, масло. Государственный музей изобразительных искусств РТ

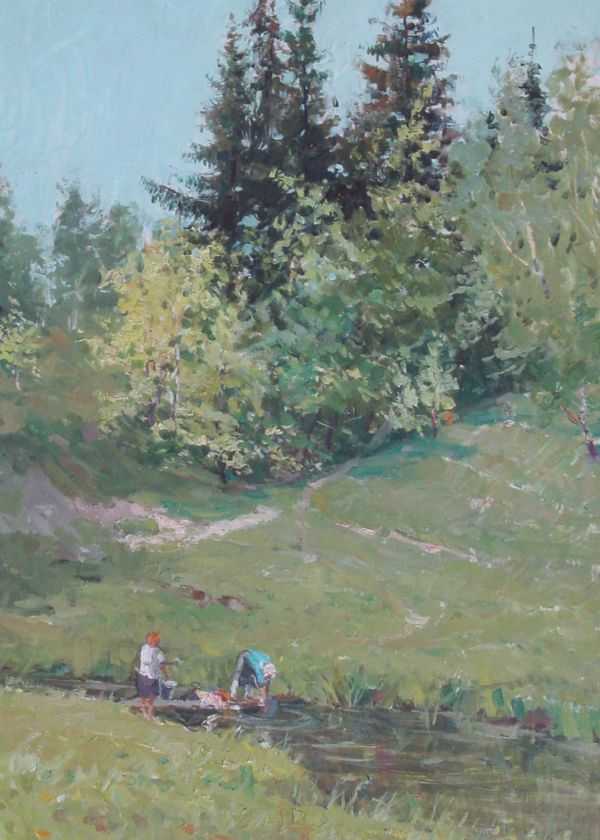

Лывин С.О. У ручейка. 1958

Картон, масло. Государственный музей изобразительных искусств РТ

ТВОРЧЕСТВО

Уже первые самостоятельные работы Судейкина с их романтической наивностью, перламутровыми тонами оказались близки художникам-символистам. Он иллюстрировал драму М. Метерлинка «Смерть Тентажиля» (1903), сотрудничал с журналом «Весы», участвовал в выставках «Алая роза» (1904) и «Голубая роза» (1907), «Венок- Стефанос» (1908).

Во многом от сомовских «маркиз» отталкивался Судейкин в своих работах, также воспроизводивших пасторальные сцены галантной эпохи. «Пастораль» (1905), «Сад Арлекина», «Венеция» (обе 1907), «Северный поэт» (1909), «Восточная сказка» (начало 1910-х) — характерны уже сами названия картин Судейкина. Романтический сюжет нередко получал у него наивную, примитивно-лубочную трактовку, содержал элементы пародии, гротеска, театрализации.

Его натюрморты — «Саксонские фигурки» (1911), «Цветы и фарфор» (начало 1910-х) и др. — при всей их близости к натюрмортам А. Я. Головина также напоминают театральное действо, сценическую площадку. Тема театра не раз возникала в его живописи. Судейкин изображал балет и кукольный театр, итальянскую комедию и русское масленичное гулянье («Балетная пастораль», «Гулянье», обе 1906; «Карусель», 1910; «Петрушка», 1915; серия лубков «Масленичные герои», середина 1910-х, и др.). Судейкин (не без влияния своего друга К.А.Сомова) исповедовал некий «иронический символизм», превращая свои картины в живописные лубки на темы искусства, фольклора либо «прекрасной старины».

Эти красочные, почти что кукольные мини-спектакли с подчеркнуто «ненастоящими» фигурками и антуражем стали связующим звеном между его живописью и сценографией.

Заключение

Сергей Яковлевич Лемешев – гениальный лирический тенор 20 столетия и настоящий народный самородок из тверской глубинки. Он всегда был любим и обласкан публикой, его присутствие на концерте всегда означало, что зал будет полон, а восторженные поклонники будут рукоплескать ему стоя.

Его голос, несущий одновременно мудрость и непосредственность исполнения, трогает сокровенные струны души слушателей. «Артист, озаряющий счастьем» – так отзывались о нем современники. Обладая прекрасным голосом и внешностью, он стал любимцем публики и ее кумиром. В его репертуаре были и оперные арии, и народные песни, и популярные эстрадные мелодии. И каждая всегда несла в себе заряд положительных эмоций. Настоящий мастер, посвятивший искусству всю свою жизнь, он и сегодня так же востребован, как и раньше.