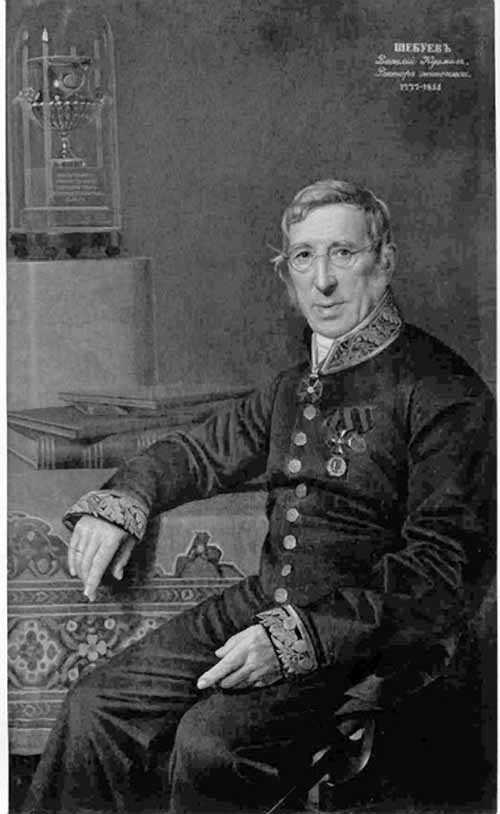

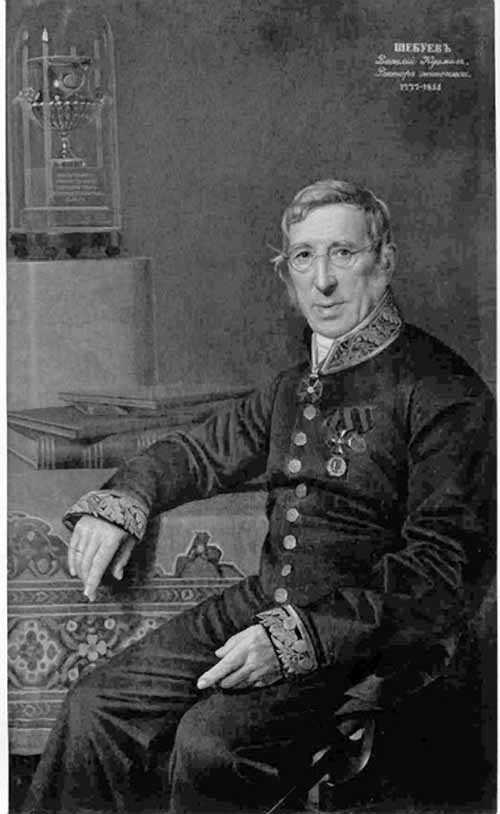

Шебуев Василий Козьмич (1777-1855)

Творческая судьба живописца В. К. Шебуева целиком

связана с Петербургской АХ. Он обучался и получил воспитание в

Академии екатерининских времен, когда, реализуя некоторые

просветительские идеи, императрица устроила это учебное заведение

как закрытое, изолированное от среды, воспитательное учреждение, где

ученикам наряду с высокими профессиональными навыками должны были

прививаться не менее высокие добродетели — бескорыстное служение

Отечеству, благородство, чистота нравов. Стиль классицизм,

оперировавший формами античного искусства, отводил скульптуре и

исторической живописи центральное место в общественной жизни

государства, и в связи с этим роль художника представлялась в то

время исключительной.

Уже в девять лет Шебуев выходит по отметкам

в число первых учеников. Учителями его были

И. А. Акимов и

Г. И. Угрюмов, давшие

будущему художнику блестящую школу академического рисунка и

живописи.

После окончания учения с аттестатом первой

степени и малой золотой медалью в 1797 г. Шебуев был оставлен

пенсионером при АХ, а в 1803 г. отправлен в Рим, где совершенствовал

свое искусство, копируя подлинники и рисуя в анатомических театрах.

К римскому периоду относится картина «Гадание (Автопортрет с

гадалкой)» (1805- 07), стоящая в творчестве исторического живописца

особняком. Радость жизни, уверенность молодого художника в своих

силах излучает это полотно, смыкающееся во многом с романтическим

направлением в искусстве начала XIX в. До конца жизни Шебуев хранил

этот автопортрет у себя.

В 1806 г. художник вместе с другими пенсионерами

был отозван на родину в связи с необходимостью живописного и

скульптурного украшения строящегося в Петербурге Казанского собора,

ставшего своеобразным пантеоном славы, памятником русскому воинству

и одновременно «храмом славы русских художников». Шебуев исполнил

там ряд композиций, в том числе изображения трех святителей —

Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Вся дальнейшая жизнь Шебуева связана с

преподавательской деятельностью в АХ: начинал он в звании академика

(1807) по классу исторической живописи, а закончил — ректором

живописи и ваяния (с 1832). В период президентства А. Н. Оленина

Шебуев много работал над подготовкой учебных пособий по анатомии

(«Антропометрия», 1830-31) для учеников АХ, создал эскиз росписи

купола конференц-зала АХ («Торжество на Олимпе», 1832; роспись

поныне украшает плафон зала); в 1836 г. он исполнил эскизы купола и

иконостаса для Екатерининской церкви в здании АХ. Работал над

оформлением дворцовой церкви в Царском Селе (1820-21), Измайловского

(1837) и Исаакиевского (1844-48) соборов в Петербурге.

Все эти работы отличают великолепное

композиционное решение, органичное соотношение с особенностями

конкретного интерьера, его освещения и т. д. Самая известная

историческая картина Шебуева «Подвиг новгородского купца Иголкина в

Северной войне со шведами» (1839) написана на сюжет из истории

петровских времен и прославляет патриотическую самоотверженность

русского человека.

Время написания картины — это период поисков

новых форм в русской исторической живописи, когда жесткие каноны

классицизма начинают сдавать свои позиции. Шебуев пытается

реанимировать уходящую в прошлое форму классицистической

исторической картины, — отсюда намеренная театрализованность жестов

действующих персонажей, резкое противопоставление

гиперболизированной ярости врагов величавому спокойствию главного

героя. Однако колористическое решение полотна с яркими контрастами

цвета и светотени, а также динамизм самого действия, развертывание

его во времени свидетельствуют о наступлении романтических веяний в

искусстве. Реалистические же тенденции отчетливо выразились в

достоверном изображении конкретных деталей одежды, оружия.

Достаточно легко реалистические устремления

Шебуева прослеживаются в его поздних портретных работах. Их отличают

искренняя доброжелательность к своим моделям, стремление точно, не

идеализируя, передать облик знакомого человека, таковы «Портрет

отставного экспедитора И. В. Швыкина» (1833), «Портрет неизвестной в

коричневом платье» (1837), «Портрет жены» (середина 1840-х). Глядя

на них, можно с уверенностью сказать, что именно в портретном жанре

наиболее полно раскрылся талант художника.