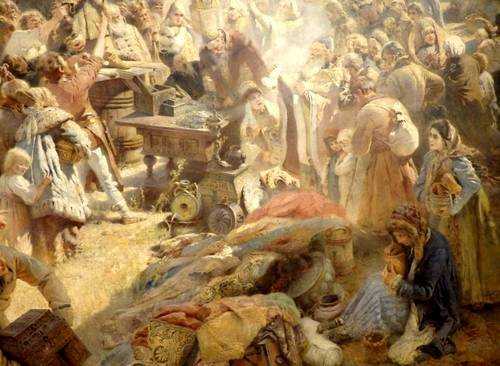

Картина К. Маковского «Воззвание Минина» в Нижегородском художественном музее

Размер имеет значениег.Нижний Новгород, Верхневолжская наб., 3 («Дом Сироткина»), Нижегородский государственный художественный музей, artmuseumnn.ru Музей работает: ежедневно с 11:00 до 18:00 четверг с 12:00 до 20:00 вторник — выходной день Проезд: любым транспортом до остановки «Площадь Минина и Пожарского»

Зал с картиной открыт постоянно, но в него надо брать отдельный билет.

Видимо, так исторически сложилось. Художественный музей расположен в двух зданиях, и здесь, в Доме Сироткина выставлено зарубежное искусство.

Раньше весь музей располагался в нем, и с начала 1970-х годов эта огромная картина (размеры холста – 698 Х 594 см) экспонируется в специально выстроенном помещении, примыкающем к дому Д.В.Сироткина.

Картина показывает многолюдную сцену сбора пожертвований на Нижегородское ополчение, освободившее в 1612 году страну от польских захватчиков.

Не сказать, что картина завораживает. Краски ее какие-то блеклые, людей на ней полно, даже Минина-то не сразу увидишь. Хотя он там почти в центре полотна, призывает сограждан отдать деньги и имущество ради освобождения Отечества.

Но перед картиной есть сидячие места. Можно сесть, не торопясь всмотреться, прослушать речь Минина, которая в зале постоянно звучит и, так сказать, вжиться в ту эпоху Героическую, на самом деле.

От замысла картины до завершения работы прошло около двадцати лет. Только создание полотна длилось 6 лет. До этого Маковский неоднократно приезжал в Нижний Новгород для изучения исторического материала, рисовал этюды (хотя и жил постоянно в Париже:).

Впервые картина была показана в Нижнем Новгороде, на Всероссийской художественно-промышленной выставке 1896 года в отдельном павильоне.

В 1908 году она была подарена городу в связи с предстоящими торжествами в честь 300-летия династии Романовых.

Картина находилась в Гербовом зале Городской Думы, известной сейчас как Дворец Труда, а потом попала в музей.

Кроме непосредственно картины, в зале можно познакомиться с другими экспонатами, посвященными этому периоду истории.

И прочитать на одной стене о художнике Константине Маковском, а на другой — о Козьме Минине и его деятельности на благо Родины (между прочим, очень интересно написано и занимательно. Я лично многого не знал).

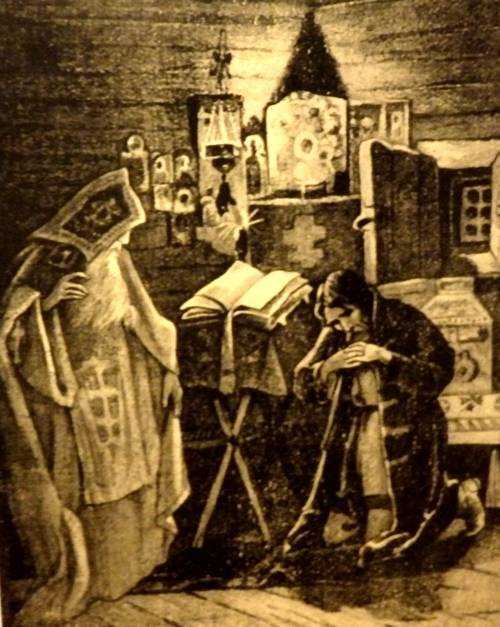

М.В.Нестеров. Явление Преподобного Сергия Радонежского Минину. Литография. 1888 г.

Летописи свидетельствуют, что Кузьме Минину дважды во время молитвы являлся Сергий Радонежский и повелел собирать казну для военных людей и идти на Москву.

Минин ничего не предпринимал, думая, что не его это дело. Только после третьего видения Минин раскаялся в своей небрежности и решился приступить к исполнению повеленного.

Карелин А.О. Портрет неизвестной в русском наряде. 1885.

Иванов К.И. В Нижегородском Кремле. 1959.

Маковский К.Е. Боярышня. 1897 г.

Еще одна «Боярышня»! Маковский же.

Чистяков П.П. Гермоген в темнице. 1859.

Эскиз к картине «Патриарх Гермоген отказывает полякам подписать грамоту». 1860.

Скотти М.И. Минин и Пожарский. 1850 г.

Кикин А.В. Кузьма Минин. 1950-е гг.

Мрамор.

Вениг К.Б. Последние минуты Дмитрия Самозванца. 1879.

Вот, почти весь зал я вам показал. Решайте сами, стоит ли отдавать еще половину стоимости билета за эту выставку.

Хотя есть выход — в День Музеев или День Народного Единства сюда, как и в основной музей, можно пройти бесплатно. Только тогда сидячих мест может и не быть:)

П.Калюлин. 27.11.2014 г.

Маршруты выходного дня

Выставки в Нижнем Новгороде

Сочинение по картине Маковского «Воззвание Минина к нижегородцам»

Данная картина Маковского представляет собой сложное произведение искусства. Полотно насыщено множеством тонких элементов и относится к самым масштабным патриотическим работам, созданных, когда либо, русскими художниками. По своему содержанию картина очень сложная. Ведь художнику необходимо было изобразить толпу людей, которые имеют свой характер, свою жизнь и свои цели.

Художник на полотне смог показать нижегородских людей, вышедших на собрание. Глядя на картину, нельзя не заметить купола маленькой церквушки. Эта церковь занимает

особое место на полотне. Она взята крупным планом и возвышается над людьми. Таково её изображение на полотне можно трактовать, как веру и надежду на перемены к лучшему.

Церковь является символом не только веры, но и правды и чистоты. В центре внимания самой картины – импровизируемая трибуна, к которой приковано множество взглядов, собравшихся на площади людей. С неё с народом говорит Кузьма Минин, который был в те давние времена нижегородским земским старостой. Он обращается ко всем жителям города помочь деньгами Московскому государству в борьбе с иноземными врагами.

Изображённое художником событие, не

что иное, как исторический факт, происходивший в 1611 году. Событие происходило неподалёку от Нижегородского кремля, которого так искусно передал Маковский на заднем плане. По сравнению с людской массой, он кажется крошечным на фоне общей картины. В толпе людей можно разглядеть все слои населения. На площадь вышли мужики, бояре, простые русские женщины, дети и старики. Никто из жителей города не остался в стороне. Все они пришли на колокольный звон.

На картине Минин взывает к народу, как истинный национальный герой. Свои слова он пытается донести до каждого. Естественно, помимо характера героя, художник показал и эмоциональное состояние народа. Масштабность картины передаёт освободительное движение того времени. Исторический дух присутствует в каждой детали: от кремля до одежды мужиков. Таким образом, художник попытался при помощи кисти и красок отобразить величие русского народа, который не хотел находиться под гнётом иноземных государств.

Своё дыхание мастера и любовь к истории России Маковский вложил в одну картину, чтобы передать свои чувства и эмоции на обычном полотне, которое стало шедевром. Он изобразил простой русский народ и его любовь к свободе. Так что, глядя на данную картину, можно окунуться в давнюю жизнь в те далёкие времена.

Судьба картины

Работа впервые экспонировалась на нижегородской выставке в 1896 году в специально построенном павильоне. В последующие годы ее увидели в Москве, Петербурге, за рубежом. В 1908 году картина была куплена у художника министерством двора, а в 1913 году подарена Нижнему Новгороду в честь 300-летия дома Романовых.

Долгое время работа находилась в зале городской думы, после революции ставшем Дворцом труда. В связи с ограниченным доступом в это помещение картину решили переместить — для массового просмотра. С 1972 года гигантское полотно находится в художественном музее Нижнего Новгорода. Для «Воззвания Минина» соорудили персональное здание.

О Минине и созданном им ополчении писали картины несколько художников. Но дух того времени и патриотизм русского народа наиболее глубоко передал именно Маковский.

Критика восприняла полотно по-разному. Во многом сказывалась репутация Маковского как модного салонного художника. Но главное, что картину приняли простые люди. «Воззвание Минина» стало народной картиной.

Работа художника была его наивысшим достижением в передаче духовности и внутреннего мира человека. Здесь он ушел от главенства внешней красоты, формы и цвета, характерных для него в последние годы. Трудясь над полотном, Маковский снова видит жизнь как передвижник, будто вспоминая свои молодые годы.

По прошествии многих лет с момента создания картины наиболее объективным отзывом о ней можно считать слова знаменитого нижегородца М. Горького: «Хорошая картина! Быть может, она несколько тускла — в ней мало солнца, мало блеска… Не горит все это золото, серебро, ткани, главы церкви. Небо покрыто белыми легкими клочьями облаков, между ними всюду синева, но солнца мало… Зато жизни много».

Упорный труд на протяжении нескольких лет позволил К. Е. Маковскому создать одно из крупнейших по размерам произведений русской живописи за всю ее историю:

| № п/п | Картина | Художник | Размер | Где находится |

| 1 | «Явление Христа народу» | А. Иванов | 750х540 см

41,5 м2 |

Третьяковская галерея |

| 2 | «Воззвание Минина к нижегородцам» | К. Маковский |

698х594 см 40 м2 |

Художественный музей Н. Новгорода |

| 3 | «Торжественное заседание Государственного совета» | И. Репин |

877х400 см 45 м2 |

Русский музей |

| 4 | «Последний день Помпеи» | К. Брюллов | 651х456,5 см 29,7 м2 | Русский музей |

| 5 | «Христос и грешница» | В. Поленов |

611х325 см 19,8 м2 |

Русский музей |

Предлагаем посмотреть картину и оставить свои комментарии в конце статьи.

За кулисами финансов ополчения

А деньги были нужны. Ополчение – это не толпа мужиков с дрекольем, а войско из профессиональных воинов, кому нужна оплата. Общий бюджет Нижегородского ополчения оценивается в 45 000 рублей, собранных в Нижнем Новгороде, что немало. В то время курица стоила 1 копейку, за 8 рублей можно было построить избу.

Есть миф, что горожане закладывали родных, чтобы сдать деньги. Никаких документальных следов этого нет. Да, Минин в воззвании применил такой риторический приём, мол, жён – детей заложим, но деньги соберём! – но не более. Не имеет отношения к действительности утверждение о насильном сборе денег. В городе было 3500 человек взрослого населения и в каждом дворе — инвентарь, пригодный к бою (вилы, топоры, косы). Гарнизон состоял из 700 человек, да ещё вопрос, стали бы стрельцы убивать и калечить соседей.

Собран был обычный военный налог – пятая деньга. Всё записывалось, Михаил Романов деньги вернул и освободил Нижний Новгород от налогов на длительное время.

В финансировании ополчения также поучаствовали солепромышленники: «тушинцы» разорили соляной промысел в Балахне, и огромные убытки стали последней каплей. Строгановы дали более 4000 рублей (почти 10% бюджета), отказавшись впоследствии от возмещения, да и сами Минин и Пожарский владели солеварнями. Получается, что ополчение готовилось людьми с общими интересами, возможно – лично знакомыми, а тут и грамота патриарха Гермогена с воззванием на сопротивление захватчикам подоспела!Кроме того, Минин был прасолом, торговал скотом крупным оптом, мясные лавки и соляные промыслы – сопутствующие бизнесы. Ему доверили казну ополчения и вопросы снабжения. Руководители Нижегородского ополчения платили щедро.

Сотники и десятники получили по 50 рублей, всадники — 40 рублей, стрельцы —30 рублей. Годунов и Шуйский платили в своё время по 20 рублей за поход, пишет Александр Широкорад.

Описание картины[ | ]

С документальной точки зрения данное полотно не стоит воспринимать как полностью исторически достоверное, так как многие персонажи были введены в сюжет для эффекта массовости и раскрытия деталей. Маковский, коллекционер и большой ценитель старины, славился скрупулезным отношением к отображению бытовых предметов и точной передаче их физических качеств. Очень натурально на его полотнах выглядели металлы, драгоценные камни, ткани. Это связано с тем, что художник зачастую тратил большое количество времени на поиск настоящего образца как в своей, так и в чужих коллекциях, изучал его и изображал на своих картинах. Одним из подтверждений этого является наличие в рамках данного сюжета четы купцов с их богатствами: на этом фрагменте присутствуют такие предметы старины, как шапка-мурмолка, бархатный кафтан, в которые одет купец, его жена в дорогих одеяниях и в расшитом драгоценностями кокошнике, вокруг них находятся различные богато украшенные шкатулки, металлические чаши, жемчуга и прочие предметы роскоши. При внимательном рассмотрении можно увидеть и другие детали, иконы, одежду представителей разных слоев общества, пожертвования, которые принесли для ополчения нижегородцы: кубки, подсвечники, национальные костюмы, ларцы, изделия ремесленников. Помимо этого, полотно содержит в себе более ста подробных портретов, так как Константин Маковский часто наблюдал за людьми и делал зарисовки их черт лиц.

Композиция картины разделена на несколько частей. Архитектурным фоном является Нижегородский кремль, башни которого виднеются на заднем плане. Центральная часть ближнего плана пустует: таким образом художник делает акцент на основную фигуру сюжета картины — стоящего на возвышении Кузьму Минина, поза и выражение лица которого ясно передает смотрящему настроение и смысловую направленность его речи. Такое расположение на полотне помогает выделить его из огромной толпы. Необходимо отметить, что толпа спускается на площади с заднего плана вверху картины и постепенно растворяется по мере приближения к переднему краю, что позволяет детально рассмотреть находящихся внизу полотна купца и его жену с их богатствами, а также собранные для ополчения средства и пожертвования, лежащие прямо на земле перед столом, за которым дьяк записывает все приношения.

Как английские купцы обворовали своего короля

В среде поклонников фолк-хистори и конспирологии ходит версия про финансирование Нижегородского ополчения англичанами. Мол, выделил на святое дело 20.000 фунтов никто иной, как Яков I Стюарт. Давайте разберёмся в ситуации. Английский монарх был серьёзно занят борьбой с внутренними оппозиционерами — заговор Гая Фокса был всего несколько лет назад. Яков колонизирует Америку и Индию. До внутренней ли смуты в далёкой Московии Стюарту? Да и можно ли найти в охваченной войной стране тех самых нужных людей, что приведут к победе? Тем более что с Первым ополчением уже произошла неудача.

А что же с суммой? Английский фунт того времени — условная денежная мера, в реальности являвшая собой 240 мелких серебряных монет в полкило весом. То есть 20.000 фунтов — это десять тонн серебра. Нетривиальная задача, транспортировать такое количество драгметалла с островного государства через половину Европы, считая Польшу, чьи войска как раз и оккупировали Россию! Через северные порты и земли тоже никак — шведы сидели на северо-западе страны, сделав опорным пунктом Великий Новгород. И снова — ни одного упоминания о столь масштабной операции.

Некоторые считают, что деньги ополчению передали английские купцы. Они и, вправду, участвовали в подобной операции, но гораздо позже.

Из архива

Из архива

Московский государь Михаил Романов.

И это при «транзакции» от одного законного государя другому, что уж тут говорить про двоих каких-то русских из провинциального городка?!

Шведы. Они, конечно, воевали с Польшей в 1600-1611 годах. Но зачем им беспокоиться о воцарении в Москве законного монарха, который сделает всё, чтобы вышибить шведов с оккупированной ими территории? Это, собственно, и произошло в 1617 году…

«Воззвание Минина к нижегородам в 1611 году». Сюжет и действующие лица

«Захотим помочь московскому государству, так не жалеть нам имения своего, не жалеть ничего, дворы продавать, жён и детей закладывать, бить челом тому, кто бы вступился за истинную православную веру…».»Всюду, по горе, около Минина и его кафедры — толпа, волнующаяся, крикливая, охваченная огнем сознания своей задачи.Убогий нищий, с костылем под мышкой, срывает со своей шеи крест, и лицо его взволнованно, бледно. Здоровенный мясник, засучив рукава рубахи, готов хоть сейчас бить поляков, мускулы голых рук напряжены, лицо зверски свирепо, изо рта, должно быть, летят крылатые слова. Парень с глупой, круглой рожей сует Козьме кожаную кису. Вершник пробивается сквозь толпу, окутанную облаком пыли и льющуюся широким потоком из ворот башни старого, видавшего мордву и татар, кремля, крепко осевшего там, на горе, высоко над толпой. Толпа льет с горы лавиной — она чувствуется и за серой, угрюмой стеной кремля. Седобородый мужик истово крестится — он только что положил к ногам Козьмы икону в ризе.Белоголовая девчоночка, держась сзади за шубейку матери, несущей к бочке свои платья, улыбается блеску кубков и братин, лежащих на земле. Отовсюду тащат яркие платья, ларцы, посуду из серебра; штоф, парча, шелк валяются кучами под ногами людей

Красавица боярыня со жгучими глазами и матово-бледным лицом вынимает серьги из ушей, неподалеку от нее какой-то странник — плут и пьяница, судя по его лисьей роже, — подняв к небу руку, важно проповедует что-то. Позади Минина молодой стрелец, взмахнув в воздухе тяжелой секирой, орет во все горло, и глаза его налиты кровью..

Всюду возбуждение страшное, и выражено оно — на мой взгляд — ярко… Толпа глубоко народна. Видишь, что это именно нижегородский народ; весь Нижний встал на ноги и рычит и мечется с силой ужасной, готовый все ломить сплеча».

Описание картины

Маковский изобразил события 1611 года. На главной площади собрались нижегородцы, и к ним с призывом обратился купец Кузьма Минин. Он собирал деньги на создание ополчения для борьбы с польскими захватчиками.

В центре картины находится сам Кузьма. Он возвышается над толпой и эмоционально призывает людей помочь в защите родины и освобождении ее от врагов. Эти слова находят отклик, и жители города поддерживают Минина. В толпе можно увидеть представителей всех слоев населения.

Когда Маковский работал над картиной, то не смог найти большого количества документов о событии. Чтобы придать полотну реалистичности, он дополнил сюжет разными деталями:

- в правой части картины виден крестный ход с иконой;

- в левом углу изображена чета купцов с богатыми дарами;

- в правом нижнем углу лежит куча ценностей, которые были принесены разными людьми.

Популярные сочинения

Характеристика героев Путешествие из Петербурга в Москву Основным персонажем произведения является человек, от имени которого ведется рассказ. Он представляет дворянский род, однако богатым не является, не занимает высокого чина

Сочинение на тему Кумир Феномен кумира все больше становится известен всем, почти у каждого человека есть кумир

И если раньше, обрести популярность и знаменитость было достаточно трудно, то теперь обрести определенную аудиторию намного проще

Почему для России важно развитие науки? — сочинение для 4 класса Для России, как и для других цивилизованных стран чрезвычайно важно развитие науки в родной стране. Ведь именно из-за технологических инноваций

История №993344

➦Mike Rotchburnz• 21.01.2019 17:07:01

Я не очень понимаю, как Ваше рождение в закрытом для иностранцев г. Горьком смогло наглядно убедить Вас, что Нижний Новгород был «карманом России», причем именно в начале XVII века… Существующее поныне монументальное главное здание Нижегородской ярмарки в Канавине (Кунавинской слободе) было построено в конце XIX века. Сама ярмарка до начала XIX называлась Макарьевской и была НЕ в Нижнем Новгороде, а в сотне верст от него ниже по течению Волги. До того, как ярмарка была перемещена к Макарьевскому монастырю (всего лет за 40-50 до описываемых событий), она вообще находилась в Васильсурске, т.е. еще ниже по течению Волги, еще дальше от Нижнего, в устье реки Суры. Но Сура была тогда пограничной рекой Московского государства, и для безопасности ярмарку от неспокойной границы отодвинули на север. И только взятие Казани (а потом и Астрахани) сдвинуло границу значительно южнее, обезопасив и Нижний Новгород, и Макарьевскую ярмарку. Но это произошло не так уж и задолго перед описываемыми событиями (всего за 45 лет до них). При этом за эти полвека много чего происходило — и пресловутая опричнина (вплоть ло смерти Ивана Грозного в 1584 г), и Смутное время, которое началось в 1598 году, т.е. длилось уже 13 лет (и закончилось лишь через два года после пресловутого воззвания Минина). В те годы Нижний «карманом России», боюсь, не называл никто, т.к. был в ту пору «карман» очень даже пустоват… Думаю, его роль в подготовке ополчения была связана, скорее всего, просто с тем, что он находился сравнительно недалеко от Москвы, но при этом был максимально удален от Польши, Литвы, и т.п… Кстати говоря, не следует забывать, что запечатленное на картине воззвание Минина дало жизнь не просто нижегоролкому ополчению, а Второму нижегородскому ополчению… Надо помнить, что весной того же 1611 года было благополучно собрано нижегородским воеводой князем Репниным и князем Пожарским (тем самым) Первое нижегородское ополчение, которое благополучно добралось до Москвы, и практически выбило оттуда поляков, но — начались распри в стане победителей, Дмитрий Пожарский был тяжело ранен (и уехал в итоге в свое нижегородское имение для долечивания), рязанского воеводу Прокопия Ляпунова (организатора Первого ополчения) убили свои же, а войска князя Трубецкого так и стояли под Москвой, не вступая в бой с поляками… Короче, в октябре 1611 года поляки все еще оставлись в Москве, и Козьма Минин сказал: «Можем повторить!» — ну, и повторили — выбили поляков из Москвы всего лишь через полтора года после первого похода ополчения, осенью 1612 года. Смута после этого не прекращалась еще около года, если что.

+2–

ответить

Источники

- Летопись о многихъ мятежахъ. Издание второе. — М.: 1788.

- Забелинъ И. Е. Мининъ и Пожарский. Прямые и кривые въ Смутное время. — М.: 1883.

- Русский биографический словарь: В 25 т. / под наблюдением А. А. Половцова. 1896—1918. Корсакова В. И. Пожарский, кн. Дмитрий Михайловичъ. — СПб.: 1905. С.221—247.

- Бибиков Г. Н. Бои русского народного ополчения с польскими интервентами 22—24 августа 1612 г. под Москвой. Историческая записка. — М.: 1950. Т.32.

- Буганов В. И. «Выборный человек всею землею» Кузьма Минин. Вопросы истории. — М.: 1980. № 9. С.90—102.

- Храмцовский Н. И. Краткий очерк истории и описания Нижнего Новгорода. — Н.Новгород: 1998. С.83—113.

- Шматов В. Е. ПУРЕХЪ. — Киров: 2004. С.30—42.

Кубышки раскрывали добровольно

Историки, исследующие Смутное время, единогласно говорят, что такого не было. В частности, один из ведущих знатоков Смуты, руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов утверждает, что ни одного документа о подобных сделках не сохранилось, а будь они в реальности, это составило бы серьёзное количество бухгалтерии по каждой транзакции. «Жители Нижнего Новгорода несли финансы добровольно, они сдавали «пятую деньгу» — военный налог своего времени», — рассказывает Пудалов.

Есть ещё один аспект. Нижегородский гарнизон в начале XVII века — 700 военных, а взрослых мужчин в городе — 3.500, каждый двор полон хозяйственными инструментами, их удобно применить в качестве оружия. Дойди до насильственного изъятия денег, гарнизон бы просто не выстоял против взбунтовавшегося населения.

Дальше. В 1618 году присланные Михаилом Романовым аудиторы, назовём их таким термином, в два раза уменьшили полагающиеся с города налоги — до 3,5 «сох» или 2.800 четей (Соха — определённое количество распаханной земли, единица податного обложения на Руси с XIII века по XVII век. Соха делилась на четверти «чети» примерно равные 2.731,35 м² = 0,273135 га, — ред.).Решение было записано в «Лодыгинской Писцовой книге», а нижегородцы получили «Сотную грамоту» — запись нормативов налогов с каждого нижегородского домохозяйства (копию хранят в Центральном архиве Нижегородской области). С указанными нормами были согласны и горожане, и центральная власть, действительны они были до петровских времён. И это шло плюсом к возврату федеральной казной потраченных нижегородцами на ополчение денег — 45.000 рублей. При сборе вели тщательную запись, кто сколько сдал, каждый обратно деньги и получил. С какой бы стати все эти меры предпринимать, коли собирались финансы насильно?

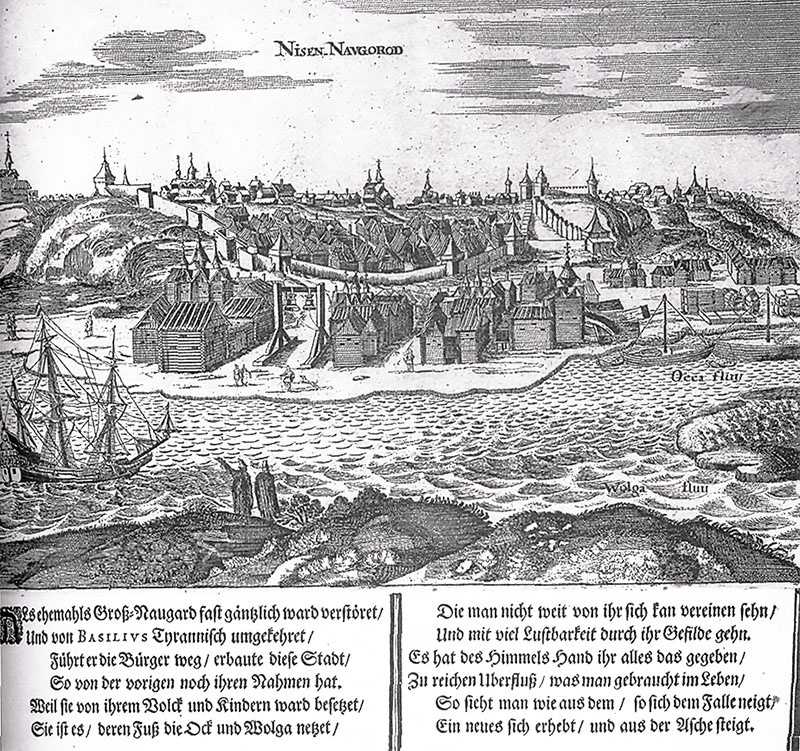

Из книги А. Олеария «Описание путешествия в Московию», 1656

Из книги А. Олеария «Описание путешествия в Московию», 1656

Нижний Новгород в первой половине XVII века.

Единственное упоминание про закладывание жён и детей есть в том тексте, что считается мининским воззванием, хотя это — не стенограмма, а более поздняя реконструкция. И даже если подобное и было сказано, то как ораторский приём — для увеличения эмоционального воздействия на аудиторию, а не как руководство к действию.

Картина К.Маковского «Воззвание Минина»

Люди искусства не могли остаться в стороне от прославления подвига спасителей Отечества в 1612 г. Наиболее известна картина художника Константина Маковского «Воззвание Минина». Начата она была в 1891 г. в Нижнем Новгороде, а закончена пять лет спустя в парижском предместье Сен-Жермен, в мастерской художника В. Верещагина.

Летом 1891 года Маковский при езжает в Нижний Новгород. Впечатления, полученные в старинном русском городе, окончательно утверди ли в нем решение писать картину о Нижегородском ополчении и его предводителе Кузьме Минине.

Здесь, на месте событий, Маковский втягивается в атмосферу воспомина ний о «делах давно минувших дней». Художник работал с архив ными документами в Нижегородской губернской ученой архивной комиссии, изучая историко литературные источники.

Поэтому картина имеет документальную убедительность, она обрела подлинность исторического документа.

Взгляните на картину. Изображенное событие относится к сентяб рю 1611 г. Погожий день. Деревья в золотом убранстве ранней осени. На заднем плане башня с воротами — Ивановская.

Важно

Толпа людей заполни ла съезд, ведущий от Кремля на Нижний посад, к Волге. В центре картины возвышается посадский че ловек Кузьма Минин.

Он обращает ся к нижегородцам с призывом под няться на врагов русского народа — польских интервентов, захвативших Москву.

В некоторых источниках можно найти сообщения, что Минин обращался с патриотическими призывами к нижегородцам в земской избе (на Нижнем посаде, там, где сейчас площадка трамвайного кольца).

На самом деле точно не определено, где именно совершилось это событие. Вот почему художники и писатели «при вязывают» выступление Минина к разным местам города — то к собор ной площади в Кремле (картина М.И.

Пескова «Воззвание Минина», написанная в 1861 г.), то к Нижнему посаду, к месту у Никольской церкви (А.Д. Кившенко «Воззвание К. Мини на к нижегородцам», 1912 г.) К.

Маковский перенес место действия ближе к Ивановской башне.

Это не очень точно исторически, но художественной и идейной задачей картины, её композицией такое нарушение места действия оправдано

Привлекает внимание цветовая палитра. И

Репин сказал о К. Ма ковском: «тайну сочетания красок он постиг, как никто».

Летом 1891 года Маковский сде лал этюд Ивановского съезда, в ко тором наметилось пространственное решение будущей картины: наклон ная плоскость с планами, обозначен ными крупными архитектурными формами.

Удачно найденный прием помог естественно и логично распре делить в картине огромную массу народа по склону горы так, чтобы фигуры не загораживали друг друга.

Это, в свою очередь, обусловило ком позиционную свободу и разнообра зие в размещении изображаемых персонажей.

Совет

В картине «Воззвание Минина» преобладает приподнятая атмосфера, почти не ощущается трагизм событий грозной эпохи. К. Маковский делает упор на этнографической ст роне показанной в картине сцены.

Художник как бы выплеснул со бытия из палат, теремов, светлиц на площадь, соединив их в одно многоликое действо.

https://youtube.com/watch?v=ml-wClo9vQ0

Картина стала художественным документом героического прошлого Родины, в ней ощу щается дыхание истории и ярко выражена идея величия русского на рода. К. Маковский создал эпическое произведение, где в монументаль ных формах переданы массовость, размах самого народного движения. В центре картины — образ Кузьмы Минина, созданный с большой пластической силой, обладающий огромной энергией.

Это одно из лучших воплощений образа народного предводителя, народного героя в русской исторической живописи.

Величественные события были заключены в масштабные формы: размер полотна — почти 7 метров в высоту и 6 метров в ширину. В 1896 г.

Впоследствии кар тина была подарена городу импера тором Николаем II в ознаменование 300 летия Дома Романовых и в честь заслуг нижегородцев перед Отечеством. После Всероссийской выставки картина была показана в Санкт Пе тербурге, Москве, Париже. В 1908 г.

картина была перевезе на в Нижний Новгород и установле на в гербовом зале Городской думы (ныне Дворец труда). В 1972 г. кар тина была перенесена в специально отстроенный для нее зал Горьковс кого (Нижегородского) художест венного музея, где находится и по ныне.

Т. Золотницина

Нижегородское ополчение как «венчурный» проект

Смута расстроила российские государственные финансы, перекатывающаяся по стране война, шайки разбойников и казаков мешали спокойной торговле. Люди «тушинского вора» разорили балахнинские соляные промыслы, чью доходность можно сравнить с нынешней торговлей углеводородами.

Нижегородским купцам и солепромышленникам стало понятно, что за стенами не отсидеться, нужно идти на Москву, возвращать централизованную власть. Собирать деньги стал земский голова Козьма Минин. Он являлся прасолом — оптовым торговцем скотом. Были у него нижегородские мясные лавки и доля в соляных промыслах Балахны. Десятую часть денег из 45.000 рублей дали солепромышленники Строгановы. Совершенно случайно Дмитрий Пожарский, вставший во главе ополчения, тоже имел долю в соляных промыслах, хотя версия об их знакомстве с Мининым до ополчения не подтверждается.

Михаил Скотти

Михаил Скотти

Минин и Пожарский. 1850г.

Распространено мнение, что Пожарский был из захудалого рода, что не соответствует действительности. Он был Рюрикович, прямая линия, предком Дмитрия был Василий Андреевич, первый из князей Пожарских, чей род восходил к Юрию Долгорукому, основавшему Москву. Дед был полковым воеводой во время казанского штурма, ближайшие сородичи занимали высокие посты в русских городах. Мать Дмитрия Пожарского победила в местническом споре с другой знатной женщиной.

Да и поместная конница не подчинилась бы выскочке худородному. Смута смутой, а займёшь неподобающее место в административно-командной цепочке — весь род вниз по социальной лестнице скатится. Таким не шутят.

Прямых доказательств нет, но, возможно, именно Пожарский мыслился как новый государь, восстановитель на троне Рюриковичей. И в Совете всея земли Пожарский являлся соправителем России, и в выборах царя на Земском соборе участвовал, и даже в ТОП-3 вошёл, но снял кандидатуру в пользу Михаила Романова…

Последние статьи

-

Почему популярных телеведущих Михаила Шаца и Татьяну Лазареву признали иноагентами на территории РФ сегодня, 18:44 -

Почему из Библии убрали все апокрифы про Апокалипсис: Что скрывают богословы сегодня, 17:24 -

Какие тайные смыслы зашифровал Гойя в своих легендарных «Чёрных картинах»: Тёмная сторона великого художника сегодня, 14:02 -

Чем интересны фильмы 7 культовых азиатских режиссёров, которые создают «кино для глаз» сегодня, 11:40 -

Как звезда фильма «9 с половиной недель» превратила свою жизнь в настоящий ад: Ким Бейсингер сегодня, 10:22 -

Почему 4 советские талантливые певицы, чьи шлягеры до сих пор любимы, эмигрировали в другие страны сегодня, 09:31 -

Как проблемы со здоровьем помогали великим художникам создавать шедевры, и что видят врачи на их картинах 9.09.2022, 22:19 -

Как джин стал самым популярным напитком в Лондоне XVIII века и чуть не разрушил нравственные устои англичан 9.09.2022, 17:50 -

Как кутили в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга до революции 1917 года и что там подавали к столу 9.09.2022, 14:18 -

Жертвы моды эпохи Возрождения: Зачем женщины брили лоб и избавлялись от ресниц 9.09.2022, 12:15

Все статьи

О художнике

Константин Маковский входил в состав модных и высокооплачиваемых салонных мастеров XIX века. Работы художника пользовались большим спросом в высоких кругах. Сам император Александр II, покоренный талантом мастера, купил портрет своей супруги за 15000 рублей.

Славился художник также и «боярскими» работами: ему прекрасно удавались портретные работы с роскошными одеждами бояр, их парчовыми кафтанами, сверкающими ожерельями. Он изображал боярскую жизнь так достоверно, что в каждой картине чувствовалась любовь Маковского к русской культуре.

Освобождение Москвы

Победа народного ополчения над поляками. Горельеф с памятника Минину и Пожарскому. Однако не вся Москва была освобождена от захватчиков. Оставались ещё польские отряды полковников Струся и Будилы, засевшие в Китай-городе и Кремле. В Кремле укрылись и изменники бояре со своими семьями. Находился в Кремле и мало кому ещё известный в то время будущий российский государь Михаил Романов со своею матерью Инокиней Марфой Ивановной. Зная, что осаждённые поляки терпят страшный голод, Пожарский в конце сентября 1612 года направил им письмо, в котором предлагал польскому рыцарству сдаться. «Ваши головы и жизнь будут сохранены вам, — писал он, — я возьму это на свою душу и упрошу согласия на это всех ратных людей». На что от польских полковников последовал высокомерный и хвастливый ответ с отказом на предложение Пожарского.

22 октября (1 ноября) 1612 1612 года Китай-город был взят приступом русскими войсками, но оставались ещё поляки, засевшие в Кремле. Голод там усилился до такой степени, что из Кремля стали выпроваживать боярские семьи и всех гражданских обитателей, а сами поляки дошли до того, что начали есть человечину.

Историк Казимир Валишевский писал о осаждённых воинами Пожарского поляках и литовцах:

Изгнание поляков из Кремля. Э. Лисснер Пожарский предлагал осажденным свободный выход со знаменами и оружием, но без награбленных сокровищ. Они предпочли питаться пленными и друг другом, но с деньгами расставаться не желали. Пожарский с полком встал на Каменном мосту у Троицких ворот Кремля, чтобы встретить боярские семьи и защитить их от казаков. 26 октября (5 ноября) 1612 поляки сдались и покинули Кремль. Будила и его полк попали в стан Пожарского, и все остались живы. Позднее они были высланы в Нижний Новгород. Струсь с полком попал к Трубецкому, и всех поляков казаки истребили.27 октября (6 ноября) 1612 был назначен торжественный вход в Кремль войск князей Пожарского и Трубецкого. Когда войска собрались у Лобного места, архимандрит Троице-Сергиевого монастыря Дионисий совершил торжественный молебен в честь победы ополченцев. После чего под звон колоколов победители в сопровождении народа вступили в Кремль со знамёнами и хоругвями.

Так завершилось очищение Москвы и Московского государства от иноземных захватчиков.