Исаак Левитан: сено лучше черепов

Любитель уединенных прогулок и мастер лирического пейзажа Исаак Левитан написал в 1879 году картину «Осенний день. Сокольники». Он показал ее другу Николаю Чехову, художнику и брату знаменитого писателя. Николай посмотрел на полотно и предложил добавить фигуру загадочной женщины в черном. Предложил — и сам сделал. Итоговая версия понравилась Павлу Третьякову, который поспешил купить работу.

И. И. Левитан «Осенний день. Сокольники» (1879). Источник

Людей Левитан изображал неохотно и редко, но нельзя сказать, что они живописцу совсем не давались. Он 11 лет отучился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и блестяще прошел итоговое испытание: написал этюд с обнаженного натурщика — хотя в годы учебы он отказывался рисовать черепа, скелет и всё, что ассоциировалось у него со смертью.

Константин Коровин вспоминал, как поспорил с Левитаном, нужно ли художнику знать анатомию. Слова последнего объясняют многое в его творчестве: «Я хочу писать стог сена, в нем же нет костей и анатомии…»

Между романтической традицией и реализмом

Саврасов размышлял над важной проблемой, которая стояла перед изобразительным искусством XIX века: как найти прекрасное в обыденности и как перенести его на холст, не нарушая правды жизни. Саврасов писал русскую природу средней полосы, в окружении которой живет обычный человек: широкие плодородные поля с бедными деревеньками, холмы, равнины и леса

На период его становления пришелся рубеж двух художественных стилей — романтизма и реализма. В начале XIX века живописцы искали романтические идеалы, считали изображение быта крестьян недостойным «высокого» искусства. А Саврасов осваивал традиции романтизма и стремился к большей естественности и реалистичности: в его творчестве переплетались обе традиции, и ни одна из них не доминировала

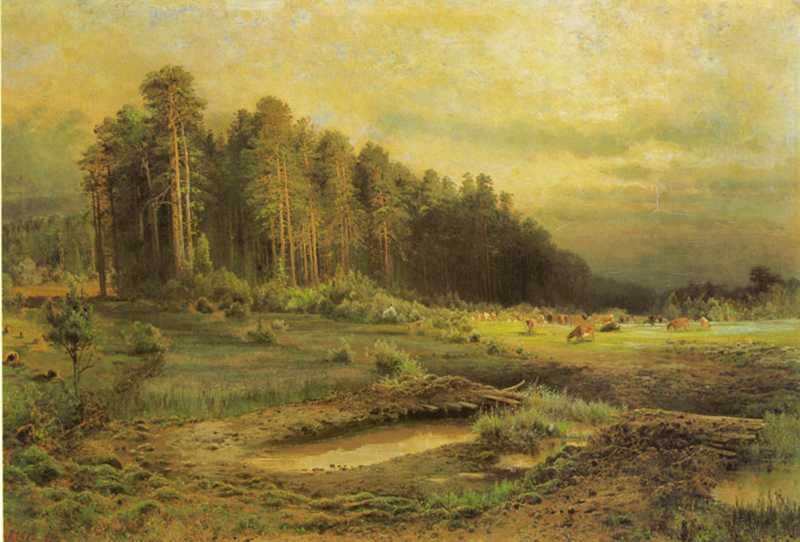

Саврасов писал русскую природу средней полосы, в окружении которой живет обычный человек: широкие плодородные поля с бедными деревеньками, холмы, равнины и леса. На период его становления пришелся рубеж двух художественных стилей — романтизма и реализма. В начале XIX века живописцы искали романтические идеалы, считали изображение быта крестьян недостойным «высокого» искусства. А Саврасов осваивал традиции романтизма и стремился к большей естественности и реалистичности: в его творчестве переплетались обе традиции, и ни одна из них не доминировала.

На полотне «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду» 1851 года на первом плане художник изобразил бегущую от дождя женщину. Он населял свои картины фигурами не романтических мечтателей, а крестьян и рыбаков, окруженных предметами повседневного быта. И в тоже время, отмечал искусствовед Дмитрий Сарабьянов, в этом полотне художник отразил и позднеромантическую традицию. Видовой пейзаж соединен здесь с эффектным мотивом ветра, который колышет одинокое дерево и треплет одежду женщины.

Алексей Саврасов. Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду. 1851. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Алексей Саврасов. Степь с чумаками вечером. 1854. Музей изобразительного искусства, Архангельск

Алексей Саврасов. Вид в окрестностях Ораниенбаума. 1854. Государственная Третьяковская галерея, Москва

В 1854 году выставку, на которой представляли свои работы студенты училища, посетила великая княгиня Мария Николаевна. Она приобрела полотно Саврасова «Степь с чумаками вечером» для своей личной коллекции. Это было неожиданно и для учащихся, и для преподавателей, ведь в собрании княгини хранились работы лучших европейских и русских художников. Мария Николаевна пригласила Саврасова в свой загородный особняк под Петербургом: там он писал пейзажи с натуры. За полотно «Вид в окрестностях Ораниенбаума» Саврасов в возрасте 24 лет получил звание академика. На него посыпались заказы на копии картин европейских пейзажистов и мариниста Ивана Айвазовского, которых любила знать. За такую работу хорошо платили, у Саврасова был шанс стать востребованным придворным художником, но он решил уехать обратно в Москву.

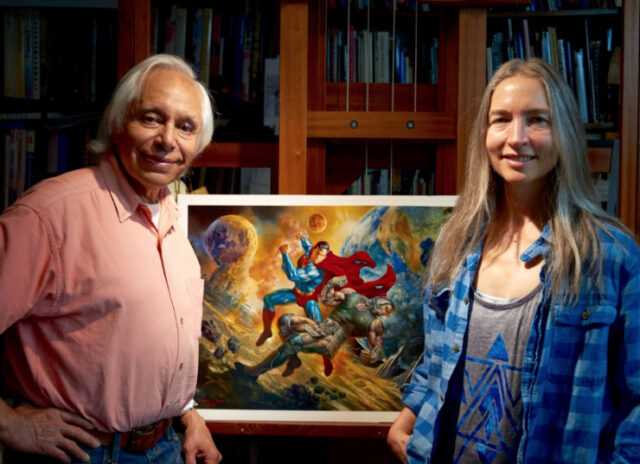

Борис Вальехо и Джули Белл: спортивное фэнтези

Супруги Борис Вальехо (которого в 1990-е в России называли Борисом Валеджио) и Джули Белл — американские художники, работающие в жанре фэнтези. Множество их рисунков с полуголыми воинственными мужчинами и женщинами в окружении драконов, единорогов и прочих мифических созданий знакомы нам по обложкам книг и альбомов, календарям и футболкам.

Оба художника влюблены в человеческое тело и прорисовывают персонажей с анатомической точностью. Борис в молодости занимался бодибилдингом, а Джулия — спортом. Здоровое и крепкое тело для них — это жизнь.

Супруги позировали друг другу и всячески помогали в творчестве.

Источник

Источник

Они вместе рисуют комиксы и иллюстрируют фантастические произведения. Джулия со скрупулезной точностью выписывает природу и животных, а к изображению декоративных элементов и драгоценных камней у нее особенная страсть, так как одно из ее любимых направлений в искусстве — ар-нуво.

Источник

Источник

Шедевр Саврасова А.К.– картина «Грачи прилетели»

Картина исполнена в 1871 году и хранится в Государственной Третьяковской галерее, в Москве. Интерес к «национальному» пейзажу проявился уже на I Передвижнической выставке в 1871 году. «Грачи прилетели» стали откровением для посетителей нашумевшей выставки. Шедевр Саврасова стал символом целой эпохи в русском изобразительном искусстве.

Пейзаж “Грачи прилетели” есть лучший, и он действительно прекрасный, хотя тут и Боголюбов, и барон Клодт, и Шишкин. Но всё это – деревья, вода и даже воздух, а душа есть только в “Грачах”И. Крамской

В этой картине искусно выстроена перспектива, высветленные тона, взгляд утопает в просторах русской весны. В картине нет заброшенности, манера Саврасова сближать следы деятельности человека с природой – тёплый вьющийся дымок указывает на то, что где-то рядом живут люди. В центре изображена заурядная, с облупившейся краской колокольня. Верба – символ воскресенья, бессмертия жизни. Поэтизируются берёзы, неказистые, в ветвях которых прилетевшие грачи вьют гнёзда. По определению Б. Асафьева, художнику в этой работе свойственна «тончайшая и глубоко-мелодическая чуткость».

Уорхол и Баския: неоэкспрессионистский поп-арт

Энди Уорхол и Жан-Мишель Баския — культовые художники, без которых сложно представить историю искусства ХХ века, но разные по темпераменту, жанру и манере. И всё же они сумели объединиться. Одну из их совместных картин даже можно увидеть в Мраморном дворце Русского музея.

Однажды Баския, молодой и дерзкий, подошел в ресторане к уже зрелому и состоявшемуся художнику Энди Уорхолу и показал свои рисунки, рассчитывая на одобрение и поддержку. Тот усмехнулся, однако позже рассмотрел в темнокожем юнце гения.

В дуэте Баския искал славы, а Уорхол — свежести, новизны и молодости.

Работали они в мастерской мэтра, но независимо друг от друга: Энди раскрашивал контуры предметов, спроецированные на полотно проектором, а Баския поверх этого экспрессивно набрасывал краску. В итоге картина напоминала рекламный постер, залитый пятнами.

Энди Уорхол и Жан-Мишель Баския «Без названия» (1984)

«Грачи прилетели»

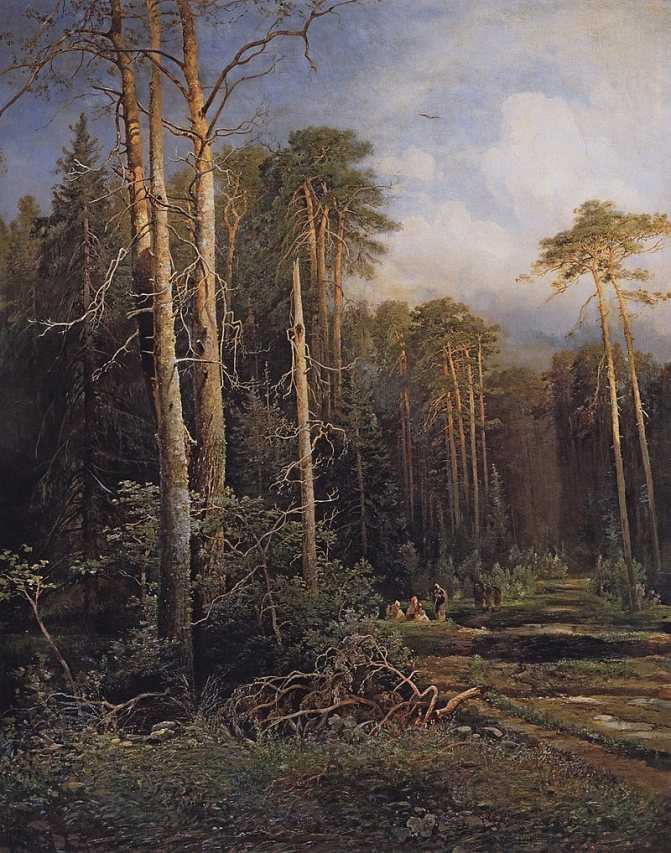

Расцвет творчества Саврасова пришелся на 1870-е годы. Он по-прежнему преподавал в Московском училище, и одним из его учеников был Исаак Левитан, которому Саврасов часто говорил: «Лови всегда весну, не просыпай солнечных восходов, раннего утра. Природа никогда не бывает более разнообразной и богатой. Пиши ее так, чтобы жаворонков не видно было на картине, а пение жаворонков было слышно». Весна была любимым временем года художника.

Живописец часто писал окрестности Москвы, любил бывать на Волге. В 1870 году художник вместе с семьей отправился в Ярославль, он много работал. Но случилось несчастье: умерла новорожденная дочь и заболела супруга. Саврасов болезненно переживал потерю. Потребовалось время, чтобы художник нашел в себе силы и вернулся к работе.

В 1871 году Саврасов написал полотно «Грачи прилетели» — под впечатлением от волжских пейзажей. Он поехал в Кострому и остановился в небольшом селе Молвитине — типичной деревушке с потемневшими избами и старинной церковью Вознесения XVII века. Живописец написал несколько этюдов и позже закончил картину в мастерской. Полотно стало громким событием в художественных кругах Петербурга.

Алексей Саврасов. Грачи прилетели. 1871. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Алексей Саврасов. Дорога в лесу. 1871. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Алексей Саврасов. Зимний пейзаж. 1871. Нижегородский государственный художественный музей, Нижний Новгород

Алексей Саврасов. Проселок. 1873. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Саврасов представил картину на первом вернисаже Товарищества передвижных художественных выставок. Он входил в состав учредителей и был членом правления. Полотно купил для своего собрания Павел Третьяков за внушительную сумму — 600 рублей (около 900 тысяч рублей в современном эквиваленте). В этот же период Алексей Саврасов написал «Разлив Волги под Ярославлем», «Волга под Юрьевцем», «Весна. Вид на Кремль», «Проселок». Он изображал привычные обыденные виды, природу средней полосы, по-прежнему наполняя пейзажи тонкой лирикой и романтическим настроением.

Илья Репин и Иван Айвазовский: как сделать из мариниста портретиста

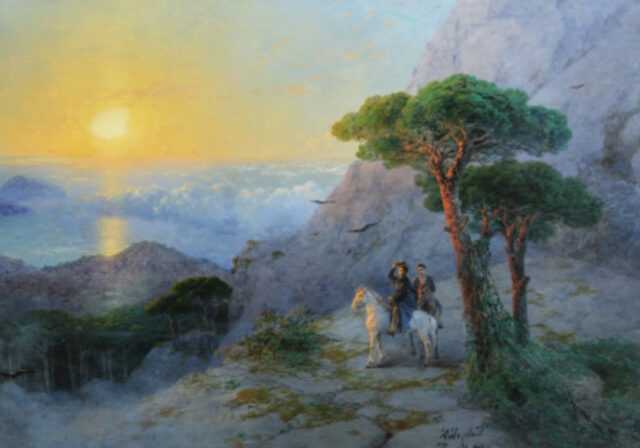

Все мы знаем Айвазовского как великолепного мариниста. Мало кто вспомнит его «сухопутные» произведения, а уж портреты тем более. Людей художник изображал крайне редко — в основном отводил им скромное место где-то там, в уголочке, чтобы пейзаж не портили. Человеческие фигуры получались у Айвазовского как ветерок над морем: легко, неуловимо и символично.

Однако это не помешало живописцу создать серию из двадцати картин, героем которых стал Пушкин. Айвазовский познакомился с поэтом в 1836 году на выставке в Академии художеств, но рисовал его по памяти уже годы спустя.

Например, посмотрите на работу «Пушкин на вершине Ай-Петри при восходе солнца». Нашли поэта? Ну да, он один из тех двух всадников в углу картины. Который? Возьмите лупу!

И. К. Айвазовский «Пушкин на вершине Ай-Петри при восходе солнца» (1899)

И. К. Айвазовский «Пушкин на вершине Ай-Петри при восходе солнца» (1899)

Посмотрим на другую картину — «Пушкин на берегу Черного моря». Поэт отдыхает на каменистом берегу. Выражение его лица мы видим недостаточно четко, чтобы определить по нему, насколько холодны камни, на которых он сидит.

И. К. Айвазовский «А. С. Пушкин на берегу Черного моря» (1887)

И. К. Айвазовский «А. С. Пушкин на берегу Черного моря» (1887)

И вот нам попадается на глаза «Прощание Пушкина с морем». Пушкин-гигант во весь рост на большом холсте (228×157 см). Сейчас-то мы заглянем в его глаза и увидим в них отражение сосредоточенного Айвазовского с кисточкой в зубах. Стоп! А в отражении — кто-то другой!

Алексей Саврасов и Василий Перов: деревья одному, людей — другому

Передвижники Василий Перов и Алексей Саврасов были друзьями, поэтому не раз друг другу на картинах что-нибудь подрисовывали (с согласия, конечно). В 1871 году Перов работал над своей знаменитой картиной «Охотники на привале». Позировали мастеру его товарищи: врач Дмитрий Кувшинников, художник Василий Бессонов и чиновник Николай Нагорнов.

В. Г. Перов «Охотники на привале» (1871)

Мужчин, одежду, ружья, добычу Перов изобразил мастерски, поскольку сам был большим любителем пострелять по уткам и прекрасно знал экипировку охотника. А вот пейзаж… Уметь-то он умел — но вот большой тяги к деревцам, цветочкам да кочкам не испытывал. Закончить живописный фон помог автор известной картины «Грачи прилетели» Алексей Кондратьевич Саврасов.

В «Птицелове» Перова Саврасов тоже помогал писать пейзаж. Говорить об этом он не любил, словно соавторство задевало его самолюбие. Он ведь умел изображать не только деревья:

«Хорош бы я был мастер, если бы грача мне написал Васька Перов, а я бы только лазурь и облака».

В. Г. Перов «Птицелов» (1879)

Но всё же и Саврасов прибегал к услугам «Васьки». В 1870 году Алексей Кондратьевич начал писать картину «Волга в окрестностях Юрьевца». Эскизы реки он сделал во время путешествия по Волге, а вплотную приступил к работе в учебной мастерской Московского училища ваяния и зодчества (в этом учебном заведении оба художника были профессорами). Перов увидел работу приятеля, оценил замысел и помог с написанием человеческих фигур.

А. К. Саврасов «Волга в окрестностях Юрьевца» (1870)