Бродский Исаак Ильич (1883-1939)

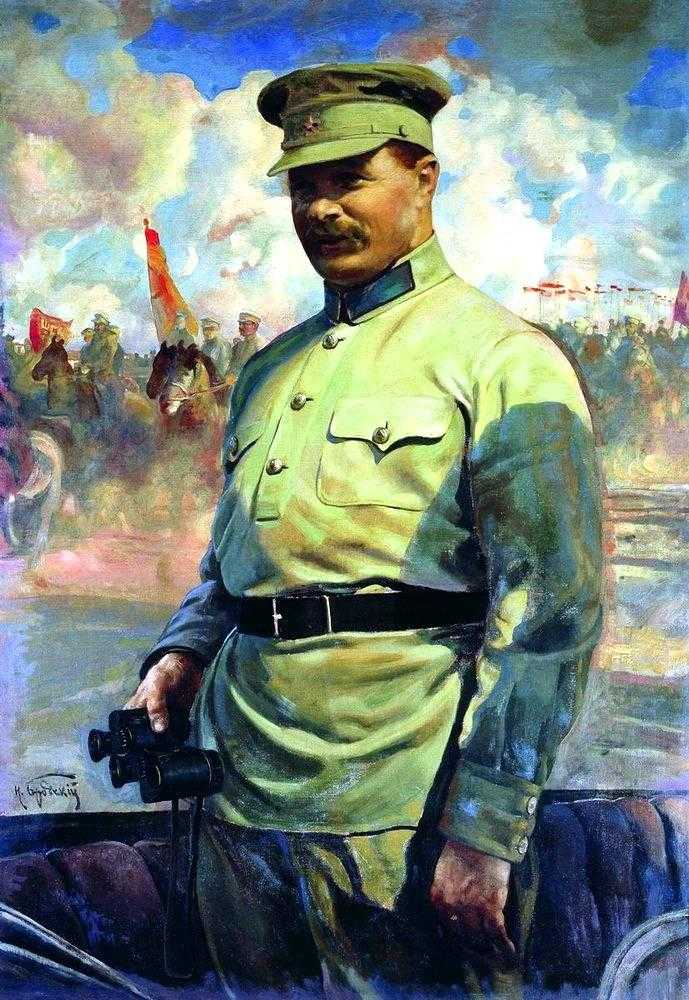

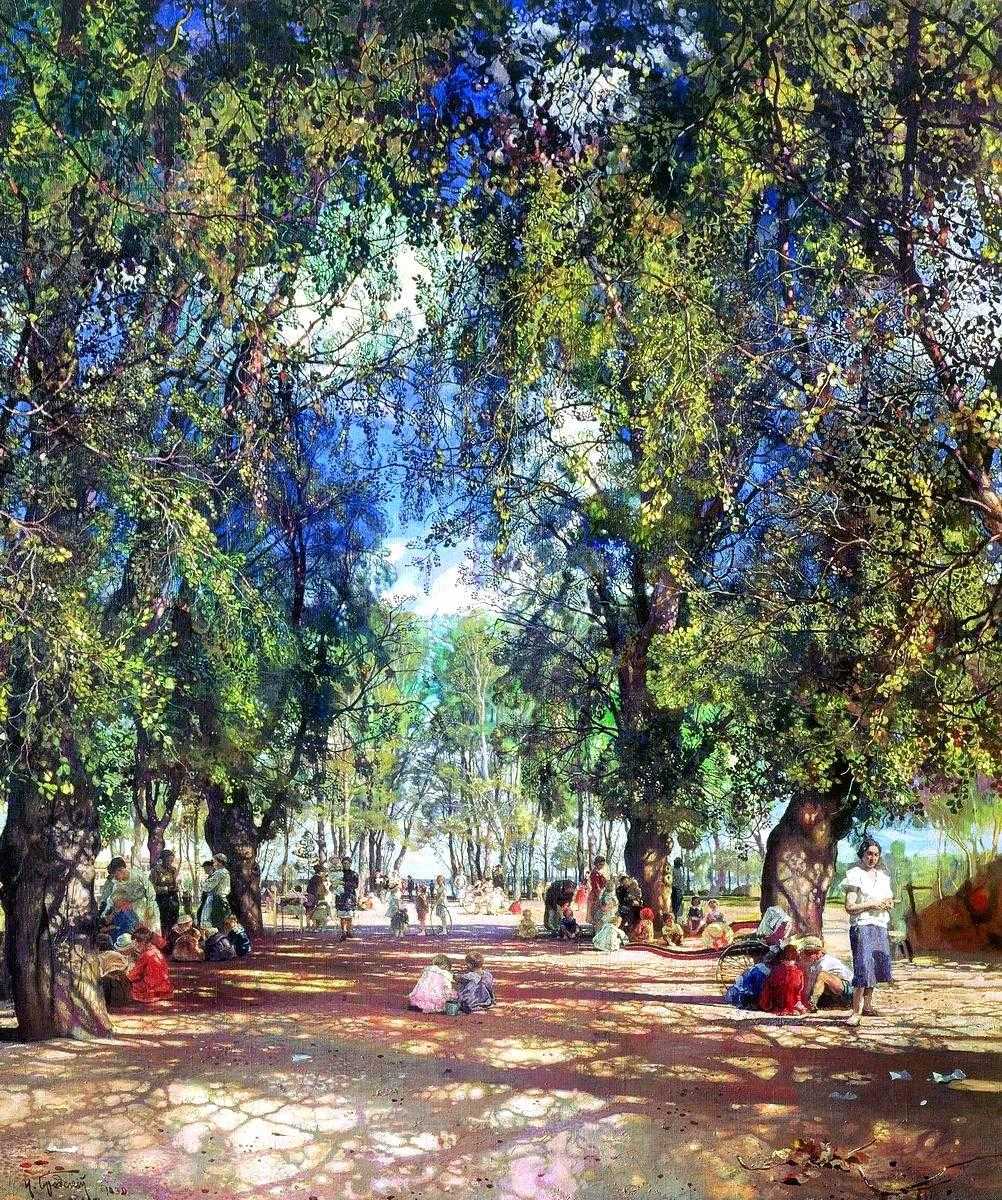

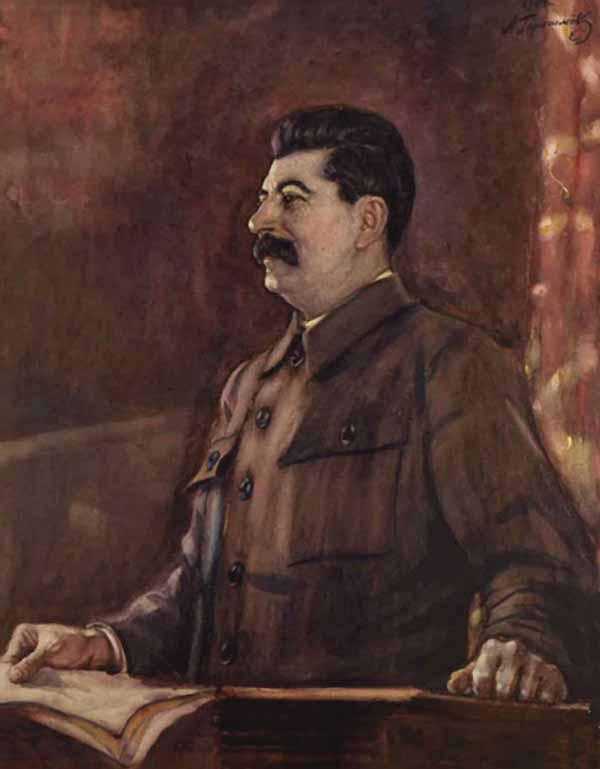

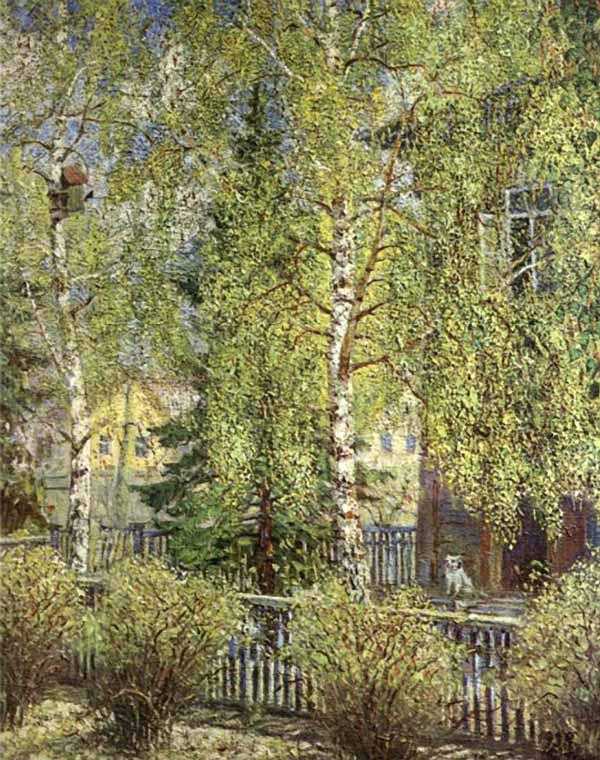

— один из луших пейзажистов и портретистов советского времени Лучшие картины — «Портрет Фрунзе на манёврах», портрет «Сталин в Кремле», пейзжи «Золотая осень», «Аллея парка», «Новолуние».

Brodsky-Autoportret with his dother- Бродский-Автопортрет с дочерью

Brodsky-It’s the shooting 26 Bacu comissars-Бродский-Расстрел 26-ти бакинских комиссаров

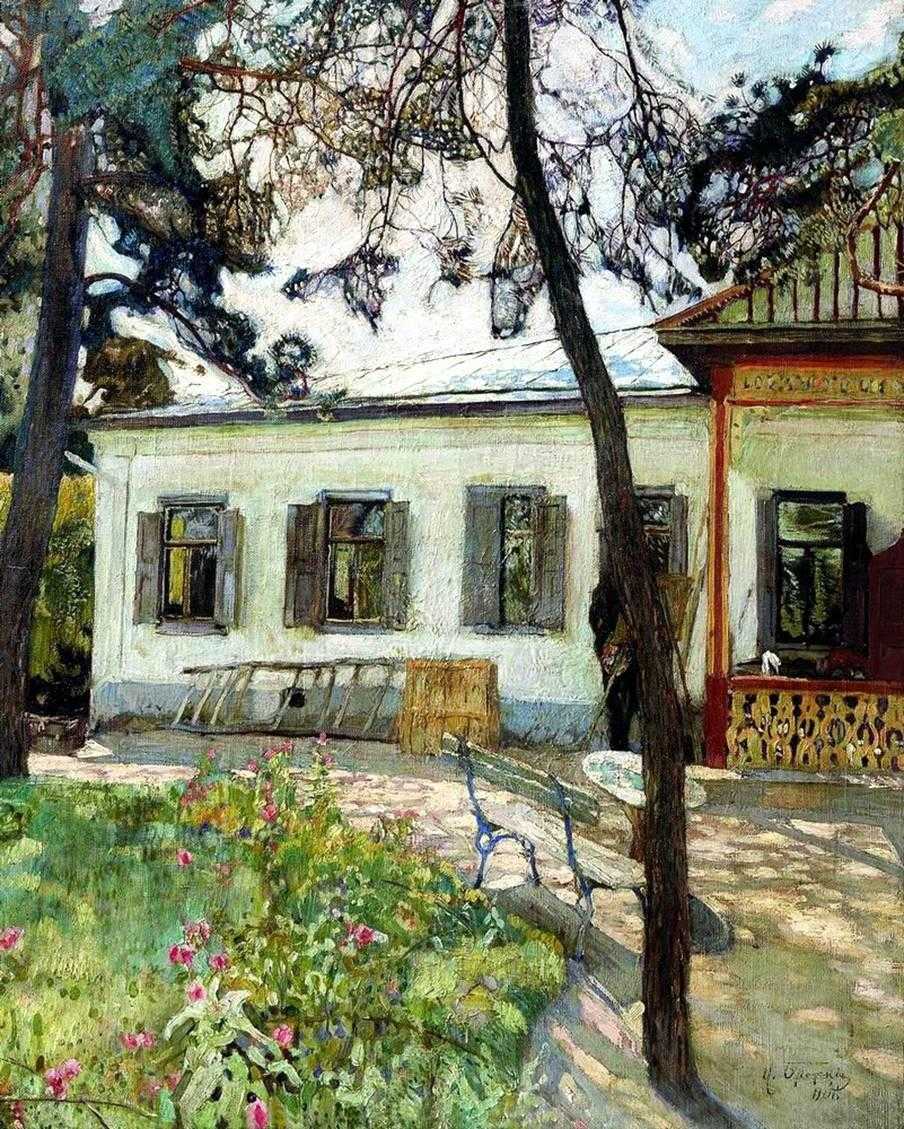

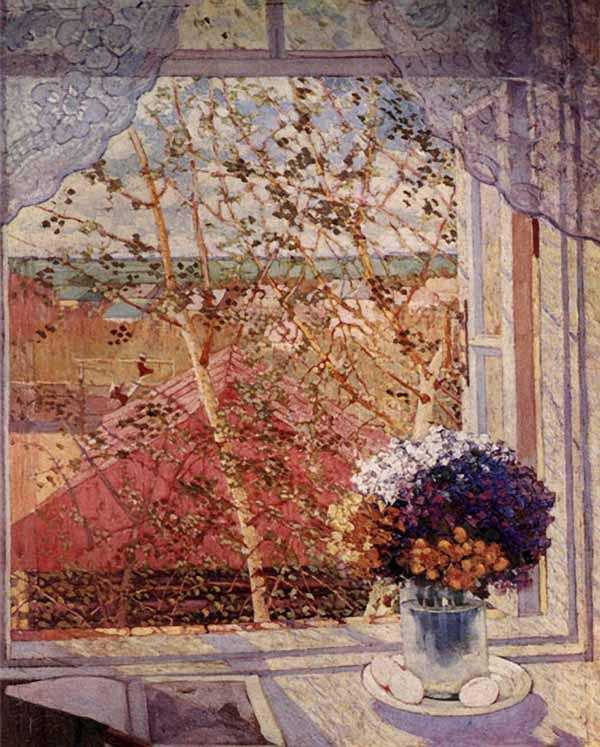

Brodsky-It’s in the willage-Бродский-На даче

Brodsky-Frunze-Бродский-Фрунзе на манёврах

Brodsky-It’s a floating of the ice in Pscov-Бродский-Ледоход во Пскове

Brodsky-It’s a Golden autumn-Бродский-Золотая осень

Brodsky-Kerensky-Бродский-Керенский

Brodsky-It’s a church-Бродский-Церковь

Brodsky-It’s Italy- Бродский-Италия

Brodsky-Stalin is in Cremlin- Бродский-Сталин в Кремле

Brodsky-It’s the street of the gardien-Бродский-Аллея парка

Brodsky-It’s a story-Бродский-Сказка

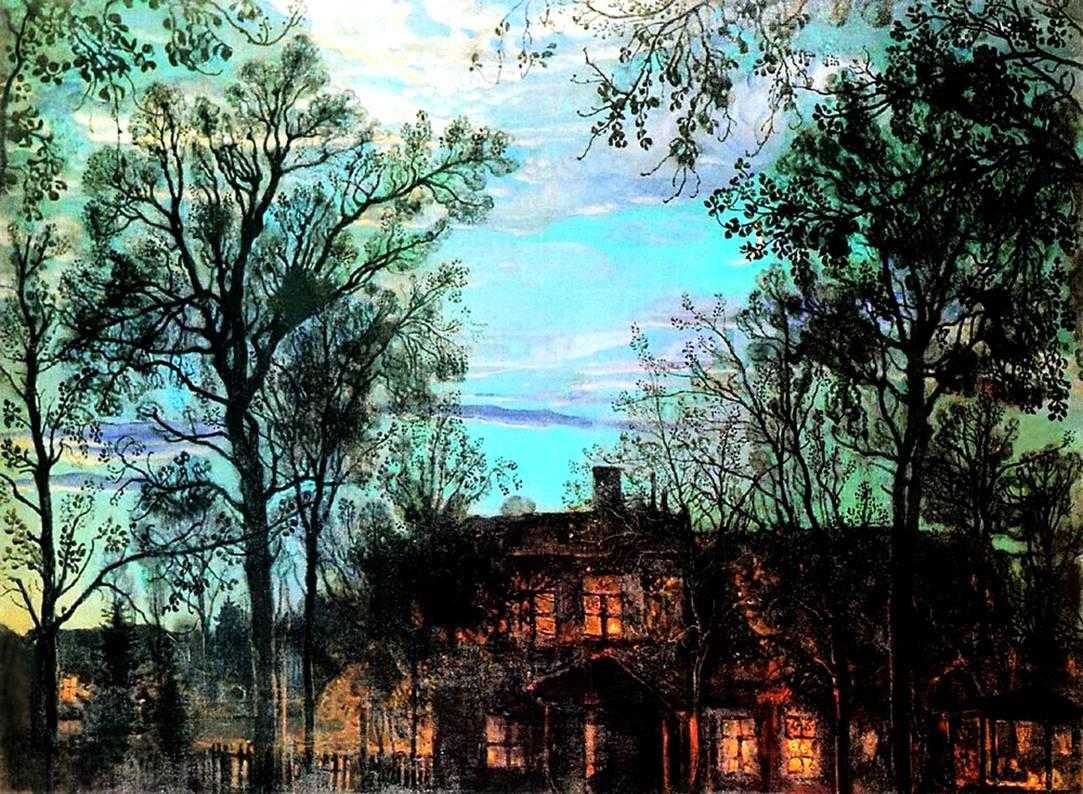

Brodsky-It’s the new Moon- Бродский-Новолуние

Бродский-Днепрострой-Brodsky-DneproGES

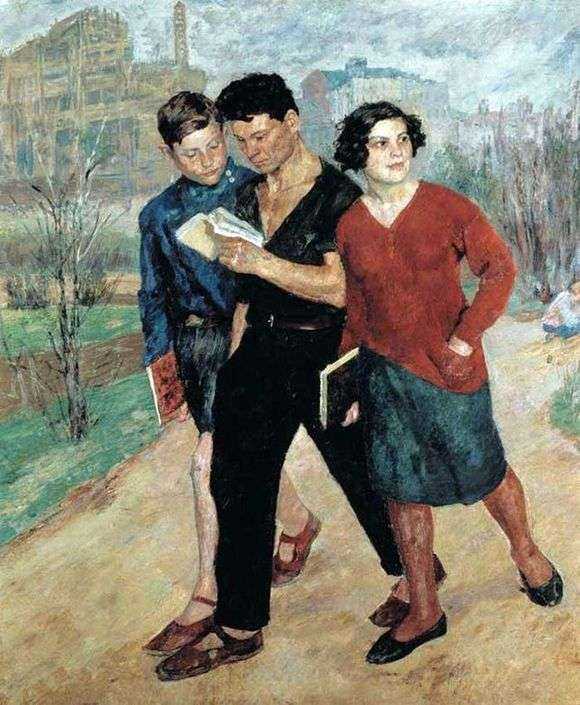

Описание картины Бориса Иогансона «Рабфак идет»

Полотно принадлежит кисти советского художника Бориса Иогансона. Картина создана в 1928 году и в полной мере отражает советскую действительность представленной эпохи. “Рабфак идет” – картина светлая и яркая, она наполнена поэтическим духом времени, стремлением к совершенству, свойственному молодости.

Центральное место на полотне отведено троим студентам. Понять это совсем не сложно. Молодой человек, находящийся в центре группки, держит в руках раскрытую книгу, парень, находящийся от него по левую сторону, пытается не отстать от товарища и увлеченно всматривается в трепещущие на ветру страницы.

В его руке также зажата книга, или тетрадь. Девушка, вне всякого сомнения, являющаяся частью этой ученой компании, решительно вышагивает по правую сторону от парня с раскрытой книгой. В ее правой руке также зажат толстенький томик. Скорее всего, ребята возвращаются из библиотеки, где им удалось получить новые издания любимых авторов.

Одежда юношей и девушек достаточно проста. На девушке синяя юбка и красная кофта, волосы ее коротко пострижены. Парень с раскрытой книгой одет в черный рабочий костюм. На его товарище рубашка и короткие шорты. Вероятно, он еще не студент, а всего лишь школьник.

Ребята уверенно шагают по дороге. За их спинами виднеются несколько деревьев, вдали высятся многоэтажные дома. Они удаляются от города по проселочной дороге.

Они сильны, отважны, готовы к борьбе за светлое коммунистическое будущее. Молодые люди жаждут знаний, объединены общим пониманием того мира, который им предстоит построить.

Выполненная в ярких, светлых, буквально искрящихся тонах, картина полностью отражает импрессионистические настроения той эпохи. Композиция полотна выстроена на контрасте резких динамичных линий. Стилистической основой для нее послужили агитационные плакаты, листовки и лозунги первых советских лет.

Творчество Бориса Иогансона

Борис Владимирович Иогансон получил художественное образование в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где занимался у А. Е. Архипова, Н. А. Касаткина, С. В. Малютина, К. А. Коровина. Последний оказал на него особенно сильное влияние.

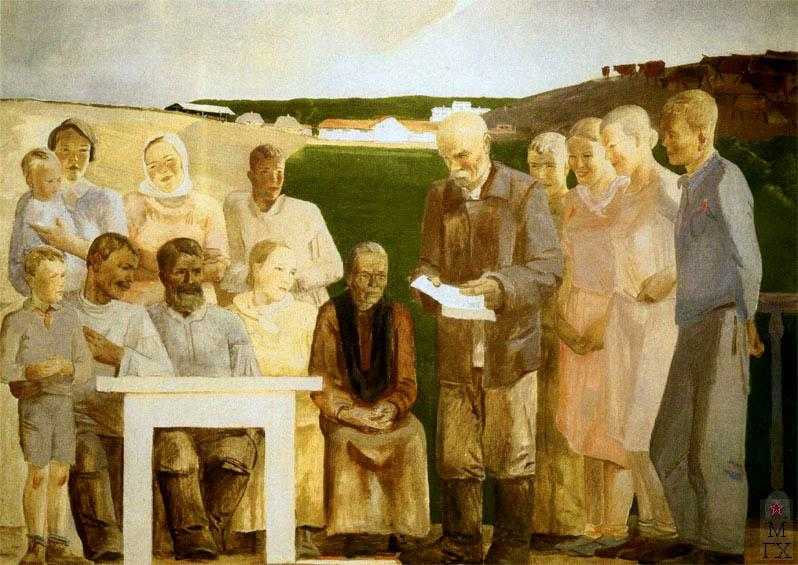

В 1922 году Иогансон вступает в АХРР и вскоре создает ряд картин, которые ставят его в первые ряды мастеров молодого советского изобразительного искусства. Одно из ранних полотен Иогансона — «Рабфак идет» («Вузовцы», 1928). Показав в этой картине типическое новое, образы советской молодежи, рвущейся к знаниям, художник раскрыл затем это новое в столкновении со старым («Советский суд», 1928). Но основной интерес Иогансона сосредоточивался на историко-революционной теме. В том же 1928 году он выступает с монументальным полотном «Узловая железнодорожная станция в 1919 году». В этом полотне, изображающем жизнь народа в тяжелую пору гражданской войны, художник нашел себя как автор многофигурных композиций, много внимания уделяющий разработке психологической характеристики персонажей. В полную меру талант Иогансона выявился в картинах «Допрос коммунистов» (1933) и «Па старом уральском заводе» (1937). Их создание было подготовлено всеми предшествующими исканиями художника.

Картина «Допрос коммунистов» утверждала мысль о неизбежности победы тех сил, на стороне которых будущее. Лица, позы, жесты персонажей, композиция, цветовое решение картины были продуманы до мельчайших подробностей.

Другая картина «На старом уральском заводе» была посвящена времени пробуждения протеста у русских рабочих. Вот как рассказывает сам Иогансон о возникновении замысла этого произведения: «В одну из многочисленных поездок по Уралу я набрел на старинный завод петровского времени, который представлял собой музейную редкость, и реконструкция еще не успела в начале тридцатых годов коснуться его своей мощной рукой. Это была скорее старинная крепость с невероятно толстыми кирпичными сводами, куда слабо проникал дневной свет. Я прочел до моего путешествия по Уралу достаточное количество литературы о Демидове Сан-Донато, обо всех его зверствах, о рабском каторжном труде. Прочел «Приваловские миллионы». Совершенно естественно, что, когда я попал в такую обстановку, воображение начало работать и воскресило образы прошлого. Это начало я старался воплотить в фигуре рабочего; эту фигуру я считаю наибольшей удачей во всем своем творчестве».

Герой Социалистического Труда, народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Государственных премий Б. В. Иогансон в течение ряда лет был вице-президентом, а затем президентом Академии художеств СССР, первым секретарем правления Союза художников СССР.

Художественные средства соцреализма

- Масштаб

Масштабность и размах был принят в массовых сценах и в пейзажах. Не стремительная вертикальность линий или динамика диагонали, а статичное, ориентированное горизонтально, раздолье олицетворяло просторы России. Это можно увидеть у Ф. Шурпина в «Утре нашей родины», хотя здесь пейзажная панорама служит лишь фоном для масштабной фигуры вождя. Присутствие Сталина ощущается и на других полотнах, даже там где его нет.

- Апофеоз

Апофеозные работы писались не только на основе исторических или тематических линий, но и на основе обычной жизни. Например, авторы С. Герасимов и А. Пластов отобразили моменты сельского торжества в одноименных полотнах «Колхозный праздник» 1937 г. Здесь все как тогда было принято: изобилие, ощущение радости, полноты жизни, исполнения надежд.

- Гиперболизация

В это время часто изображаются гигантские строительства, индустриальные темы, в которых присутствует гиперболизированность.

Все основные черты живописи соцреализма есть в картинах:

- гигантизм,

- пафосность объемов и масштабов.

Это хоть и не имеет прямых формулировок, но очевидно в тематике, в самой манере письма, полотно становится плотнее и тяжелей. Особенно проявили себя в написании индустриальных пейзажей бывшие бубнововалетцы. Таковы мотивы у Лентулова в «Крекинге нефтеперерабатывающего завода» в цикле о керченских рабочих. Материальность, характерная для подобной манеры письма, пришлась кстати.

- Монументализм

Монументализм присутствует во всем, даже в натюрмортах. Сами названия несут налет эпичности. Машков именует свои работы: «Советские хлебы», «Снедь московская». П. Кончаловский, также из числа бубнововалетцев, в 1941 году написал «Алексея Николаевича Толстого в гостях у художника». Мы видим на столе не просто изобилие, а огромные куски окорока, рыбы, целую курицу, овощи, рюмки разных размеров для напитков. Монументализм свойственен для всего, принимается все грузное, крупное. Так, Дейнека даже спортсменов изображает мощными и полнотелыми. А. Самохвалов в своем цикле про метростроевок выписывает дородные, но красивые женские фигуры. Они воплощают созидание, всемогущество, силу.

- Умеренность

Изобразительное искусство становится более тяжеловесным, плотным, густым, но эта густота имеет меру. И такая умеренность являлась также обязательной чертой. Излишнее выпячивание собственного стиля или манеры письма не поощрялась, хотя и сглаженность не приветствовалась. Необходимо было показать мазок, чтобы сразу было видно, что мастер немало потрудился. Использование различных приемов считалось посредничеством, это мешало художнику быть искренним.

- Лиризм

Для разных сюжетов использовались разные манеры письма и подходы. Лирическая тема подчеркивалась ахроматичным импрессионизмом. Это заметно у Ю. Пименова в цикле о «Новых кварталах» или в более ранней «Новой Москве». Даже в пафосных полотнах звучат ноты дождливого летнего утра или атмосферы ливня, го они излучают теплоту и человечность. К таким можно отнести « Иосифа Сталина и Климента Ворошилова в Кремле» Герасимова.

- Футуристический вектор

В произведениях советского периода прослеживается футуристическая направленность – нацеленность на будущий результат революционного обновления. Неизбежность победы социализма проявляется признаками уже наступившего будущего в сегодняшней жизни. Наблюдается уникальное явление, при котором настоящее время уже и есть будущее. Достигнут исторический пик, далее никакого будущего не следует. И герои полотен Дейнеки не просто стахановцы, они подобны богам, смотрящим не на тебя, а в вечность, которая уже с нами.

Вершины социалистический реализм достигает в конце тридцатых годов, где обязательный герой Сталин, тут можно перечислить разных авторов. Несколько полотен того времени есть у художников жанра Ефанова и В.Сварога. Сюжеты на них словно библейские явления чуда. В этот период социалистический реализм становится сбывшейся тоталитарной утопией. Он как бы застывает во времени, становится академично монументальным.

Наша презентация темы

Альтернативная живопись советского периода

Все другие направления оказываются в забытье. Хотя художники имели ниши, где можно было творить, но они были незаметны. В 1935 году специалисты старой школы объединяются в Мастерскую монументальной живописи, но и такие объединения были недолговечны.

Парадоксальность того времени заключается в том, что искусство тоталитарное декларирует человечность, заботу о человеке, но в пафосе авангарда, чрезмерной увлеченностью революционным построением нового мира, не остается места отдельному человеку. А «подшкафное» альтернативное творчество отображает индивидуальность, человечность.

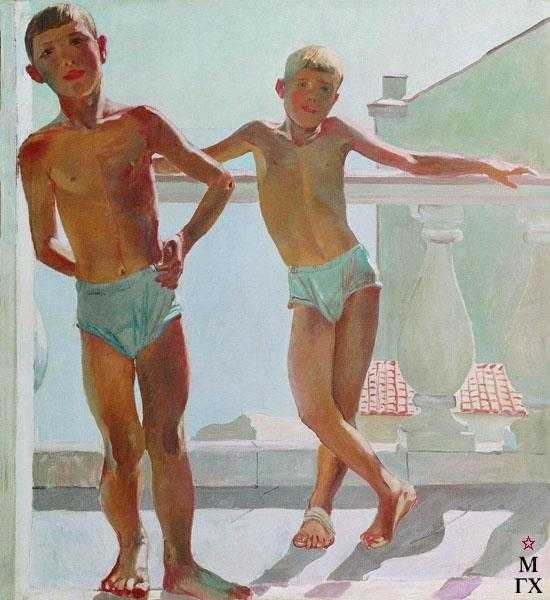

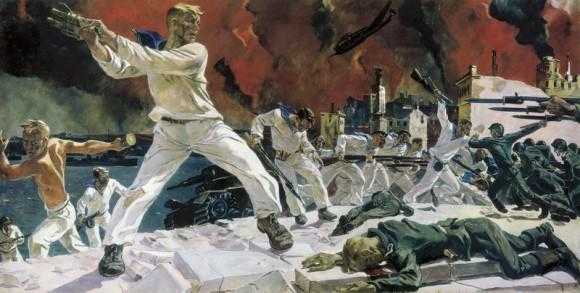

Дейнека Александр Александрович (1899-1969)

— сначала работал как журнальный график, затем распространил идеи оформления книжной страницы на оформление стен. Возглавлял комиссию по оформлению станций московского метро. Наработанные принципы использовал и в живописи. Лучшие работы — монументальные картины — «Оборона Петрограда» (1928), «Оборона Севастополя» (1943), «Крымские пионеры» (1934), «Раздолье» (1944).

1934-Dayneca-There are Crim pioners -Дейнека-Крымские пионеры

1943-Dayneca-It’s the defend of Sevastopol-Дейнека-Оборона Севастополя

1934-Dayneca-It’s a talking of a village brigade-Дейнека-Беседа колхозной бригады

1934-Dayneca-It’s the defense of Moscow-Дейнека-Оборона Москвы

1936-Dayneca-It’s a harvesting of a coal-Дейнека-Уборка угля

Картина «Допрос коммунистов». Б. Иогансон

Давно ушли в историю годы гражданской войны. Но искусство воскрешает героические страницы нашего прошлого. Мы рассматриваем картины, созданные несколько десятилетий назад. Вот они, люди, защищавшие молодую страну Советов в тяжелые дни гражданской войны.

Б. В. Иогансон: картина «Допрос коммунистов» (описание)

Картина крупнейшего советского художника Б. В. Иогансона «Допрос коммунистов» (1933 г.) переносит нас в штаб белых. Идет допрос. Перед озверевшими от ненависти белогвардейскими офицерами стоят молодые мужчина и женщина. Позади стража. За окном равнодушная синева ночи. Кажется, выхода нет. И вместе с тем мы видим торжество победы этих людей, борющихся за освобождение и счастье своего народа. Они стоят спокойно, даже величественно перед лицом врага. Молодость, уверенность, сила правоты делают их победителями, несмотря на то, что ждет их смерть. В лице мужчины — возможно, он комиссар отряда моряков — легкая презрительная усмешка. Женщина, так напоминающая нам Анку-пулеметчицу из книги Фурманова «Чапаев», не дрогнув, внимательно смотрит на белогвардейцев. Может быть, только сомкнутые кисти рук говорят о сильном душевном напряжении. Внешнему спокойствию и большому внутреннему достоинству молодых коммунистов противостоит смятенность лагеря врагов. Их позы нервны, беспокойны, угловаты. И в нашей душе поднимается волна удовлетворения — мы вместе с художником ощущаем близкий конец, обреченность белогвардейской ставки. Те, кто сейчас приговорены к смерти, оказываются сильнее тех, кто выносит им приговор.

Художник показал в картине момент остро драматический, когда столкновение представителей двух разных социальных систем привело к выявлению сущности человека —звериной жестокости с одной стороны и героизма с другой. Это момент высшего испытания человеческой личности. И нет большего подвига, нежели подвиг людей, жертвующих своей жизнью во имя правды и справедливости на земле.

Напряженности происходящего соответствует и колорит картины.

Красный ковер, устилающий пол, словно отсвет пожарища, охватившего страну. Красное пятнышко на груди женщины — то ли шарф, то ли майка, — видимое из-под полушубка, загорается как кусочек алого знамени, которому верны коммунисты. Красноватые тона контрастируют с синевой ночи за окном. Голубовато-зеленоватый мундир на одном из белогвардейцев вырывается ярким пятном, как и позолота кресла. Смелое созвучие красок, контрасты освещения — от ослепительного до провалов черного, — темпераментная, свободная, сочная живопись соответствуют напряженности чувств героев, нарастающей кульминации действия.

Сам художник говорил об идее своего полотна «Допрос коммунистов»: «Красные наступают и должны раздавить белых».Красота человеческого подвига, совершенного во имя своего народа — в этом и большая правда и подлинная романтика этой замечательной картины Бориса Иогансона.

Ученики

- Абрамов, Николай Алексеевич (1930—1999)

- Антипова, Евгения Петровна (1917—2009)

- Баскаков, Николай Николаевич (1918—1993)

- Бройдо, Ирина Георгиевна (р. 1931)

- Бызова, Злата Николаевна (1927—2013)

- Ватенин, Валерий Владимирович (1933—1977)

- Веселова, Нина Леонидовна (1922—1960)

- Востриков, Степан Григорьевич (р.1931)

- Выржиковский, Эдвард Яковлевич (1928—2008)

- Гаврилов, Владимир Николаевич (1923—1970)

- Гетман, Раиса Александровна (1913—1983)

- Глазунов, Илья Сергеевич (1930—2017)

- Гончаренко, Вениамин Алексеевич (1929—2013)

- Грушко, Абрам Борисович (1918—1980)

- Ерёмин, Алексей Григорьевич (1919—1998)

- Загонек, Вячеслав Францевич (1919—1994)

- Зверьков, Ефрем Иванович (1921—2012)

- Кабачек, Леонид Васильевич (1924—2002)

- Клычев, Иззат Назарович (1923—2006)

- Козловская, Марина Андреевна (р. 1925)

- Копытцева, Майя Кузьминична (1924—2005)

- Кугач, Михаил Юрьевич (р. 1939)

- Бабиков, Геннадий Федорович (1911—1993)

- Ларина, Валерия Борисовна (1926—2008)

- Леман, Георгий Александрович (р. 1937)

- Ломакин, Олег Леонидович (1924—2010)

- Любомудров, Павел Константинович (1916—1984)

- Можаев, Алексей Васильевич (1918—1994)

- Монахова, Валентина Васильевна (р. 1932)

- Мухо, Николай Антонович (1913—1986)

- Ненартович, Анатолий Акимович (1915—1988)

- Павлов, Петр Васильевич (1936—2010)

- Пентешин, Иван Мильевич (р. 1927)

- Подляский, Юрий Станиславович (1923—1987)

- Прошкин, Владимир Викторович (р. 1931)

- Румянцева, Галина Алексеевна (1927—2004)

- Ротницкий, Семен Аронович (1915—2004)

- Савостьянов, Фёдор Васильевич (1924—2012)

- Хухров, Юрий Дмитриевич (1932—2003)

- Тегин, Дмитрий Капитонович (1914—1998)

- Труфанов, Михаил Павлович (1921—1988)

- Тулин, Юрий Нилович (1921—1986)

- Чекалов, Владимир Федорович (1922—1992)

- Якупов, Харис Абдрахманович (1919—2010)

Избиение нэпманов

| БОРИС ИОГАНСОН: Советская власть его высоко вознесла |

Соловьев служил у Колчака до самого конца, но в Китай решил не уходить. Во время сибирского зимнего отступления его конь был рядом с конем, на котором замерзший труп генерала Каппеля отступал с его армией. Соловьев рассказывал мне ужасающий случай, когда белая часть ночью в лютый сибирский мороз вступила в сибирский городишко и жители, не знающие, кто к ним вторгся, не открыли дверей и ставень, и всадники замерзли. Особенно страшны были утром замерзшие кони, грызшие перила и штакетник палисадников.

Когда белая эпопея в Сибири завершилась, Соловьев достал липовые документы, отпустил бороду и решил пробираться в большевистскую Россию. Как коренному волжанину ему было скучно за границей. («Здесь шумят чужие города и чужая радость и беда» — как пел Вертинский).Объявившись в красной Москве, Соловьев подвизался вначале вышибалой в трактирах и пивных, вошел в бандитские сообщества, грабил и избивал нэпманов. Расставшись с уголовниками, Соловьев начал рисовать портреты прохожих на московских бульварах. Там-то его и отловили чекисты — в основном из-за знания языков (Соловьев порой увлекался и начинал говорить с образованными клиентами на немецком и французском). И очевидно, перед ним встала альтернатива: или встать к стенке, или стучать на Лубянку. В Москве вместе с Соловьевым оказался и Борис Иогансон, тщедушный швед, ставший маркёром в бильярдной и подносивший им водку и пиво. Он, по-видимому, тоже был завербован чекистами.Легализовавшись на Лубянке, по своей подлой работе доносителя Соловьев часто сидел в ресторанах и избивал посетителей — особенно он не любил нэпманов и их толстозадых дамочек, танцевавших чарльстон и дергавших при этом седалищем. Один раз нэпманы накинулись на него всем рестораном, но его спас Качалов, спрятав в отдельном кабинете, где он в тот день гулял.

Биография

Борис Иогансон родился в Москве в семье служащего шведского происхождения Вальдемара Карловича Иогансона и кн. Ольги Константиновны Радленской (Иогансон).

В 1912г. окончил Комиссаровское техническое училище, где одним из основателей был Карл Иванович Иогансон (1848-1888), дед будущего художника, и потому внук освобождался от платы за обучение. В этом же году начальное художественное образование получил в школе-студии П. И. Келина. Затем с 1912 по 1918 год учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где его преподавателями были А. Е. Архипов, Н. А. Касаткин, С. В. Малютин и К. А. Коровин.

В 1919—1922 годах работал художником-декоратором в театрах Красноярска и Александрии (Херсонская губерния). Во время гражданской войны был офицером белой гвардии и служил у Колчака (по некоторым данным, в контрразведке). Увидев моральное разложение белых, бежал, скитался по дорогам гражданской войны, попал в тифозный госпиталь и, наконец, поступил на службу в Красную Армию. По воспоминаниям художника А. С. Смирнова, знавшего художника, последний, будучи офицером в армии Колчака, писал портреты Верховного правителя.

В 1922—1932 годах состоял в Ассоциации художников революционной России.

Один из наиболее значительных представителей советской станковой живописи 1930-1960-х годов. В своём творчестве обратился к наиболее ценимым в это время традициям русской живописи XIX века — наследию И. Е. Репина и В. И. Сурикова. Интерпретируя его, он вносил в свои произведения «новое революционное содержание, созвучное эпохе». Особенно известны его картины: «Допрос коммунистов» (1933, для картины позировал друг Б.В. Иогансона художник и педагог Александр Соловьёв) и «На старом уральском заводе» (1937).

Могила Иогансона на Новодевичьем кладбище.

В 1934—1938 годах руководил бригадой мастерской «Перекоп»; участвовал в разработке эскизов для диорамы «Штурм Перекопа». Работал над панно «Праздник в колхозе им. Ильича» для Всемирной выставки в Нью-Йорке (1939).

Оформлял книги для издательств «Художественная литература», «Советский писатель».

С 1914 — участник выставок. Член и экспонент АХРР — АХР (1922–1932). Участвовал в выставках: произведений революционной и советской тематики (1929), «XV лет РККА» (1933), Всесоюзные художественные выставки (1939, 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1957, 1958, 1961, 1967, 1969), «Великая Отечественная война» (1943), выставка пейзажа (1944), «30 лет Советских вооруженных сил» (1948), «40 лет Советских вооруженных сил» (1958), «Советская Россия» (1960), «Пейзаж нашей Родины» (1970) в Москве, «Художники РСФСР за XV лет» (1932) в Ленинграде и других. Экспонент многих международных выставок и выставок советского искусства за рубежом: в Кёльне (1929), Лондоне (1932, 1961), Нью-Йорке (1936), Париже (1937), Варшаве (1951), Венеции, Бухаресте (обе — 1956), Мехико (1960), Дели (1963, 1973), Риме (1974). Провел персональную выставку в Москве (1969).

Преподавал на курсах АХР (1931—1932), в Московском полиграфическом институте (1932—1935), Московском институте изобразительных искусств — Московском художественном институте им. В. И. Сурикова (1935—1939, с 1964), Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина в Ленинграде (1939—1962), профессор (с 1939). Руководил творческими мастерскими Академии художеств СССР в Ленинграде (1939—1962) и Москве (1962—1968).

С 1951 по 1954 год — директор Государственной Третьяковской галереи.

С 1962 года — главный редактор энциклопедии «Искусство стран и народов мира».

Автор книг и статей по вопросам изобразительного искусства: «За мастерство в живописи. Сборник статей и докладов» (М., 1952), «ГТГ — сокровищница русского искусства» (М., 1953), «О живописи» (М., 1955), «Как понимать изобразительное искусство» (М., 1960).

С года — вице-президент, в 1958—1962 годах — президент Академии художеств СССР (был избран и. о. Президента АХ СССР в январе 1957 года, когда А. Герасимов попросил об отставке в связи с состоянием здоровья).

В 1954—1957 годах — председатель оргкомитета, в — — первый секретарь правления Союза художников СССР.

Член ВКП(б) с 1943 года. Депутат ВС СССР 7-го созыва (1966—1970). Делегат XX и XXIII съездов КПСС.

Скончался 25 февраля 1973 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 1).

Семья

- Сын — Иогансон, Андрей Борисович, российский художник.

- Внук — Иогансон, Игорь Андреевич, российский художник.

- Правнук — Иогансон, Борис Игоревич, российский историк искусства.

- Правнучка — Иогансон, Татьяна Игоревна, хирург-онколог, доктор медицинских наук (Германия)

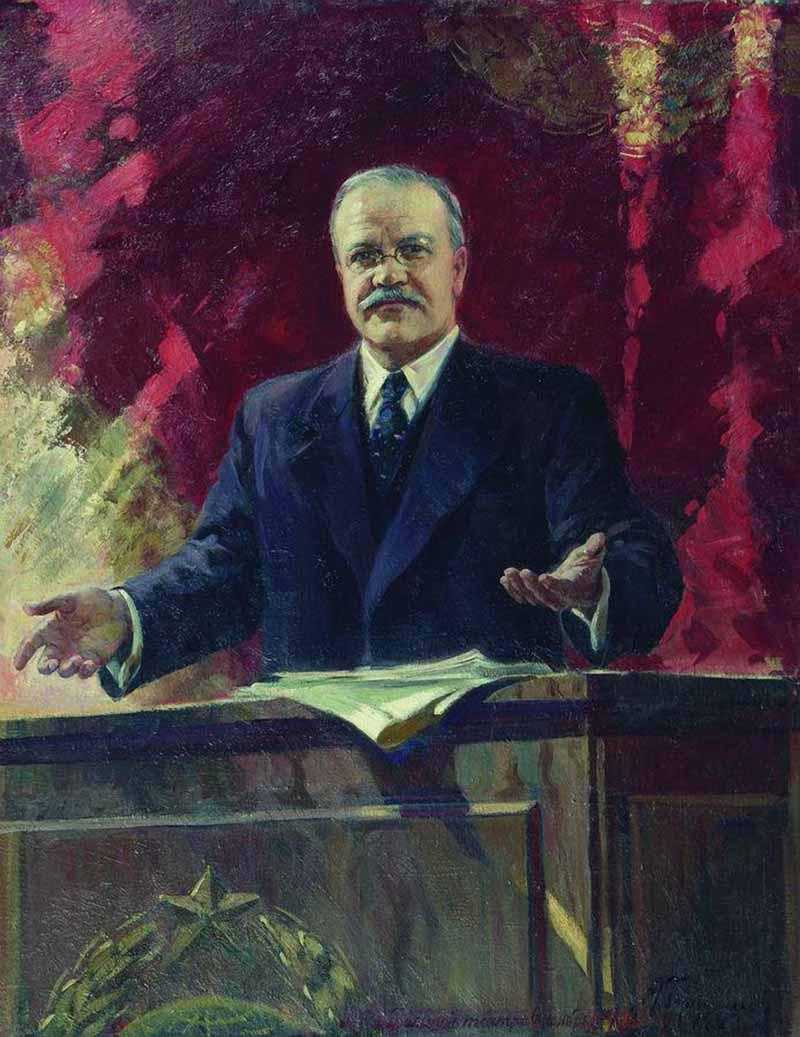

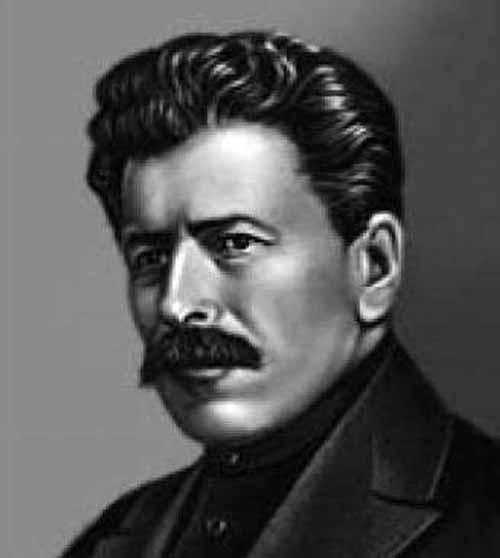

Герасимов Александр Михайлович (1881-1963)

-был придворным художником И.В. Сталина и членов Политбюро ЦК КПСС. Несомненно, являлся искуссным и одарённым художником. Одинаково хорошо рисовал пейзажи с природой (см. «После дождя» 1935, «Песня скворца» 1938, «Полдень. Тёплый дождь» 1939, «Яблони в цвету» 1946) и портреты. Лучшие работы- «Семейный портрет» (1934), «Сталин и Ворошилов в Кремле» (1938), «Портрет балерины Лепешинской» (1939).

1912-Gerasimov-Gilyarovscay-Герасимов-Гиляровская

1914-Gerasimov- Flowers are in the window-Герасимов-Букет в окне

1927-Gerasimov-Voroshilov-Герасимов-Ворошилов

1934-Gerasimov-Aya-Sofia-Герасимов-Айя-София

1934- It’s Stalin-Сталин на 17 съезде КПСС

1934-It’s Gerasimov’s Family-Герасимов-Семейный портрет

1935-Gerasimov-It’s afther a traine- Герасимов-После дождя

1937-Gerasimov-It’s a village holliday-Герасимов-Колхозный праздник

1938-Gerasimov-It’s a sing of a starling -Герасимов-Песня скворца

1939-Gerasimov-Halth day. It’s rain-Герасимов-Полдень. Дождь.

1939-Gerasimov-Lepeshinscay-Герасимов-Балерина Лепешинская

1938-Gerasimov-Stalin and Voroshilov are in Kremlin-Герасимов-Сталин и Ворошилов в Кремле

1943-Gerasimov-She’s a mother of partizan-Герасимов-Мать партизана

1948-Gerasimov-Molotov- Герасимов-Молотов

1949-Gerasimov-It’s Shura-Герасимов-Шура Племянница

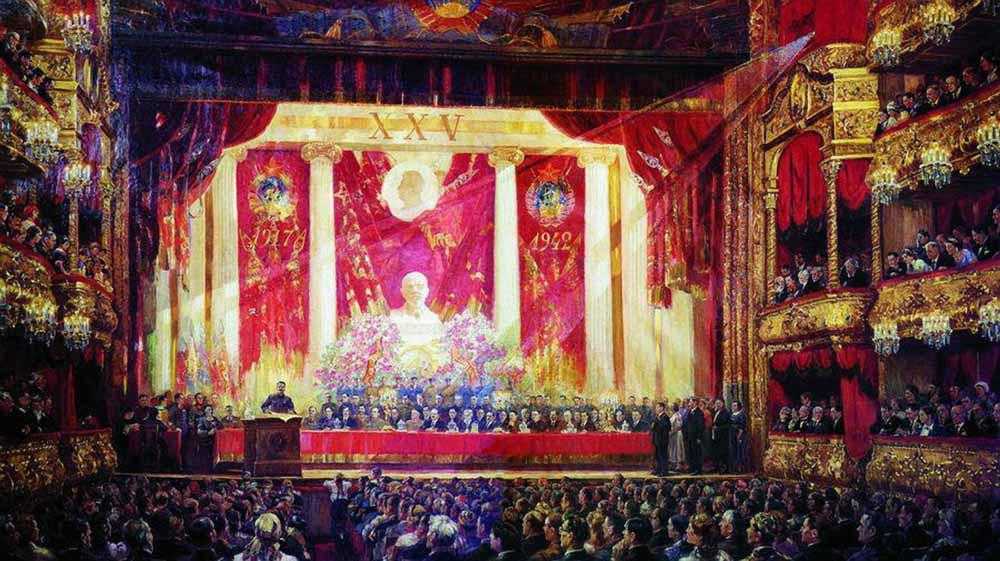

1942-Gerasimov-It’s the Grate Octouber-Герасимов-Гимн Октябрю

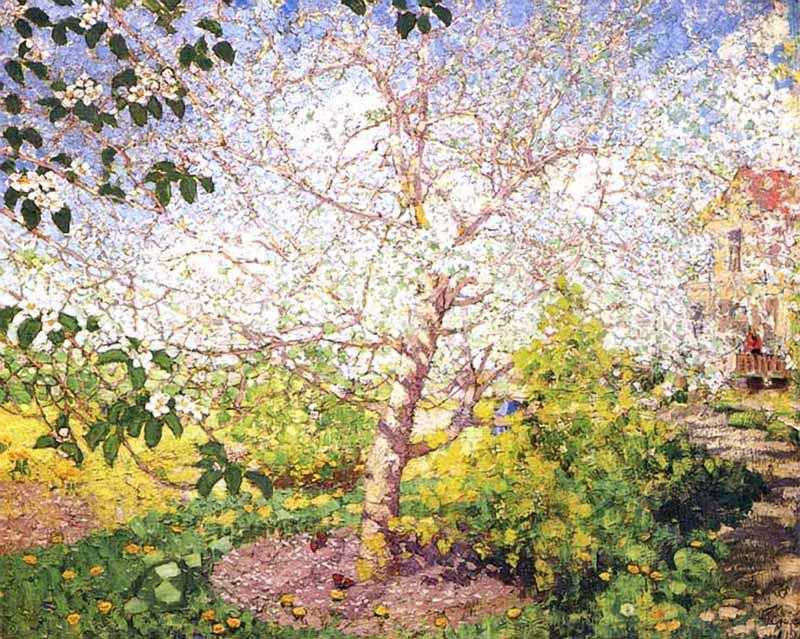

1946-Gerasimov-It’s an apple_tree with flowers-Герасммов-Яблони в цвету

Греков Митрофан Борисович (1882-1934)

1923-Grecov-Go to Budernny-В отряд к Будённому

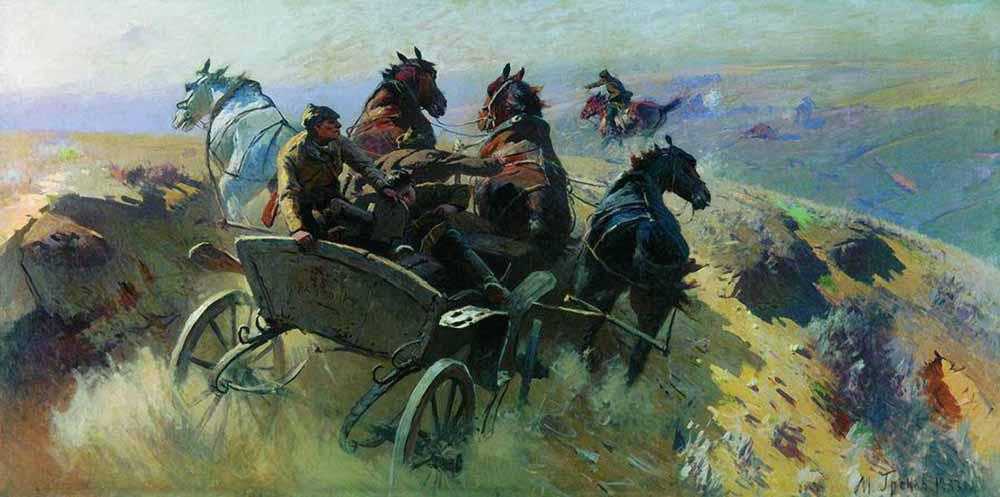

1925-Grecov-It’s a tachanca-Греков-Тачанка

1927-Grecov-It’s an cavalerijskay attac-Греков Кавалерийская атака

Были у него и более ранние произведения, поскольку он был художником-баталистом.

1911-Grecov-It’s an attac in 1813-Греков-Атака Кирасирского полка в 1813г

1913-Grecov-It’s Borodino-Греков Гренадерский полк при Бородине 26 августа 1812

1914-Grecov-It’s a Draguny attac shvet positions-Греков-Атака шведов драгунами в 1701г

1929-Grecov-It’s the battle-Греков-Бой при Егорлыкской

1931-Grecov-It’s the Chert tower-Греков Чертов мост

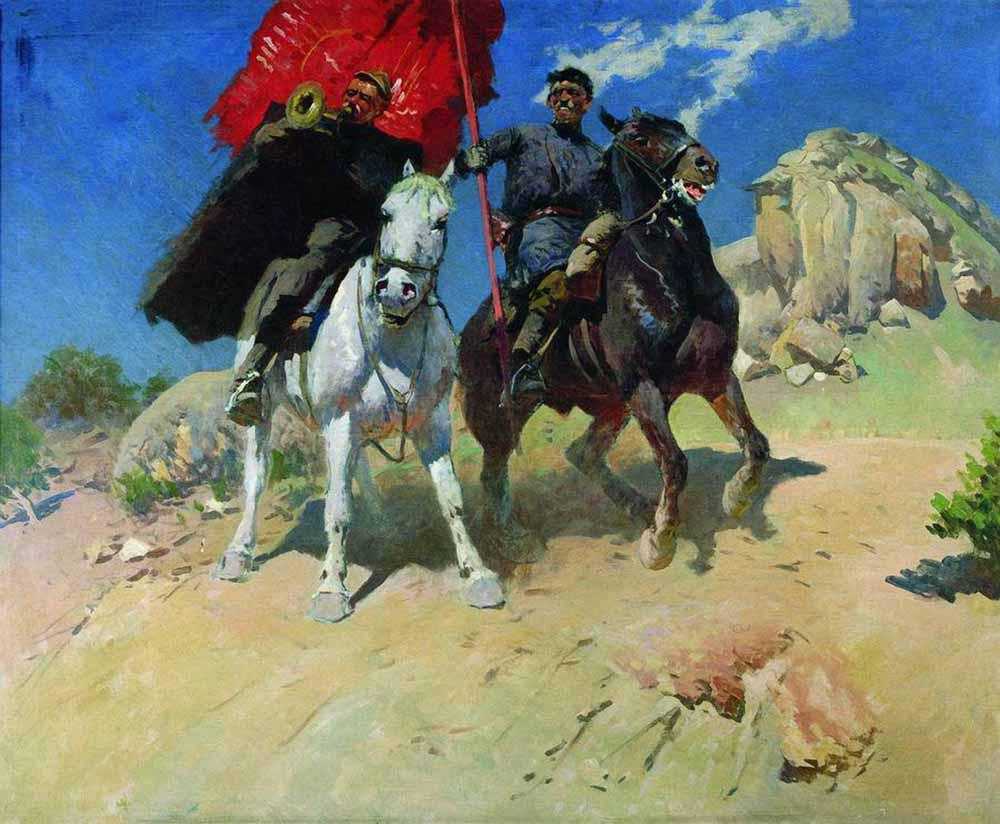

Самые знаменитые картины «Знамёнщик и трубач» (1934), «Тачанка»

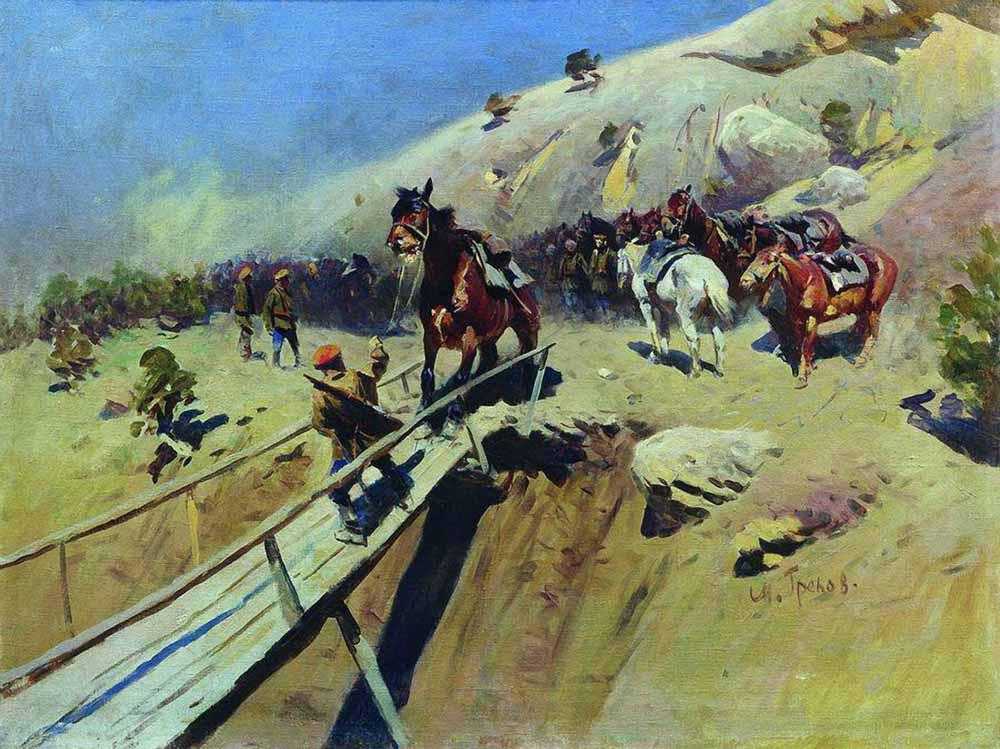

1933-Grecov-He drives in positions-Греков Выезд на позиции

1934-Grecov-He’s a banner and a trumpet-Греков Знаменщик и трубач

1934-Grecov-1-They are trupets of the 1Horce army-Греков-Трубачи 1-й Конной армии

Grekov-It’s the tachanka-Греков Тачанка

Grekov-It’s the disarmament of Denikin’s soldies-Греков Разоружение деникинцев