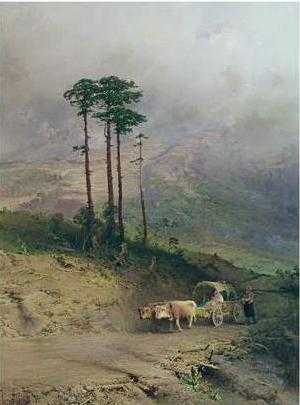

Последняя картина в жизни

Этой картиной, закрывшей «крымский» цикл Васильева, стала работа «В крымских горах». И снова мы видим тонкую работу художника со световым решением картины: свет постепенно сгущается волнообразно — по направлению от нижнего правого к верхнему левому углу полотна, выхватывая бликом отстающую влево арбу, в которую впряжены два быка. Причем в освещенной зоне оказывается только передняя часть арбы с полулежащим в ней человеком в белом одеянии. Прочая часть транспортного средства и человек возле его колеса находятся в более темной зоне. Аналогично высветляется и верхняя часть картины: склон, покрытый травой, в правой части картины хорошо освещен, а вот ущелье слева находится в тени. При этом самая верхняя часть полотна — небо — освещена целиком. Но левый верхний угол слегка светлее. Источник света как бы изнутри, сквозь небеса, освещает землю, постепенно перемещая свет. Создается ощущение движения светового поля, и кажется, что вот-вот светом озарится все, что написал автор.

Эта работа была представлена на конкурс Общества поддержки художников, в котором заняла первое место. Написанная незадолго до смерти, работа кажется гимном восхождения к свету вечной жизни, к чему-то неизведанному, что ожидало Федора Васильева там, на небесах.

Дань великому мастеру

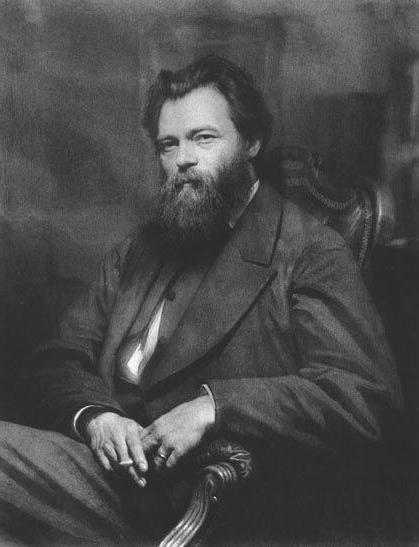

Именно Иван Иванович Шишкин с Иваном Николаевичем Крамским и писателем Григоровичем после смерти Федора Васильева организовали его посмертную выставку. Все картины с этой выставки были раскуплены. Известно, что сам Павел Третьяков, основатель и хозяин галереи живописи, известной нам сейчас как Третьяковская галерея в Москве, купил сразу восемнадцать полотен. А позже еще часть полотен приобрел у наследников. Деньги, вырученные за картины, были отданы Обществу поощрения художеств в погашение долга Васильева, часть — Третьякову также за долги, а все, что осталось, было отдано матери пейзажиста.

И. И. Шишкин установил на могиле Федора Александровича Васильева на Поликуровском (Старомасандровском) кладбище в Ялте надгробный памятник. До нашего времени памятник этот не дошел, так как могила была утеряна в годы Великой Отечественной войны, а позже найдена, но уже без надгробия. Современный памятник был установлен только в 1963 году и не повторил предыдущий.

В лодке с Крамским

Федор приехал в Ялту из Петербурга в 1871 году по совету врачей. Туберкулез… Судьба определила ему слишком мало времени. Для жизни — двадцать три года. Для творчества — всего шесть. Но он успел очень многое. Написал около шестидесяти картин, создал огромное количество рисунков, акварелей, выпустил несколько альбомов. Только за два года в Крыму — двенадцать полотен, множество рисунков и несколько замечательных сепий…

Публика его заметила и запомнила, знаменитый Иван Крамской в нем принимал горячее участие. Он со вкусом и по моде одевался — будь то выставка или премьера, всегда был в центре внимания. Сплетничали: когда же успевает писать свои картины? Да и пишет ли их?

Пишет. Порой весь день до вечера не выходит из своей комнатушки. Иногда ночь прихватывает. Ему нужны были средства принца, чтобы не жаловаться на жизнь, но страсти его имели характер мало материальный. Это были страсти духа. И держал он себя всегда и везде так, что не знавшие его полагали, будто он по крайней мере граф по крови

Да, он и настоящих княгинь заставлял с собою обходиться осторожно…

Нежданная радость: Крамской сообщил, что едет в Крым. Они встретились после трехмесячной разлуки — целая вечность! — и не могли наговориться. Смотрели новые работы, а когда не было ветра, нанимали лодку и отплывали подальше от берега. Иван Николаевич всякий раз поражался величию и роскоши крымской природы. А Федор тосковал по русской равнине, по туманным рассветам, золотистым закатам, даже по русскому ненастью…

В Крыму родился его шедевр — картина-воспоминание «Мокрый луг».

Но юг постепенно завоевывал сердце и душу.

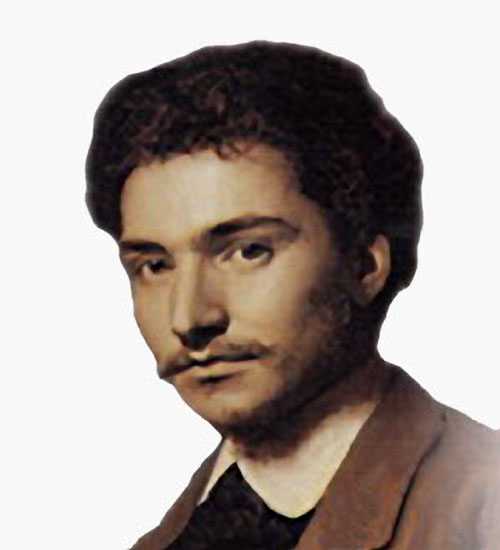

Васильев Фёдор Александрович (Fyodor Vasilyev).

Фёдор Васильев родился 10 февраля 1850 года в городе Гатчине (ныне Ленинградская область) в семье мелкого почтового чиновника из Петербурга.

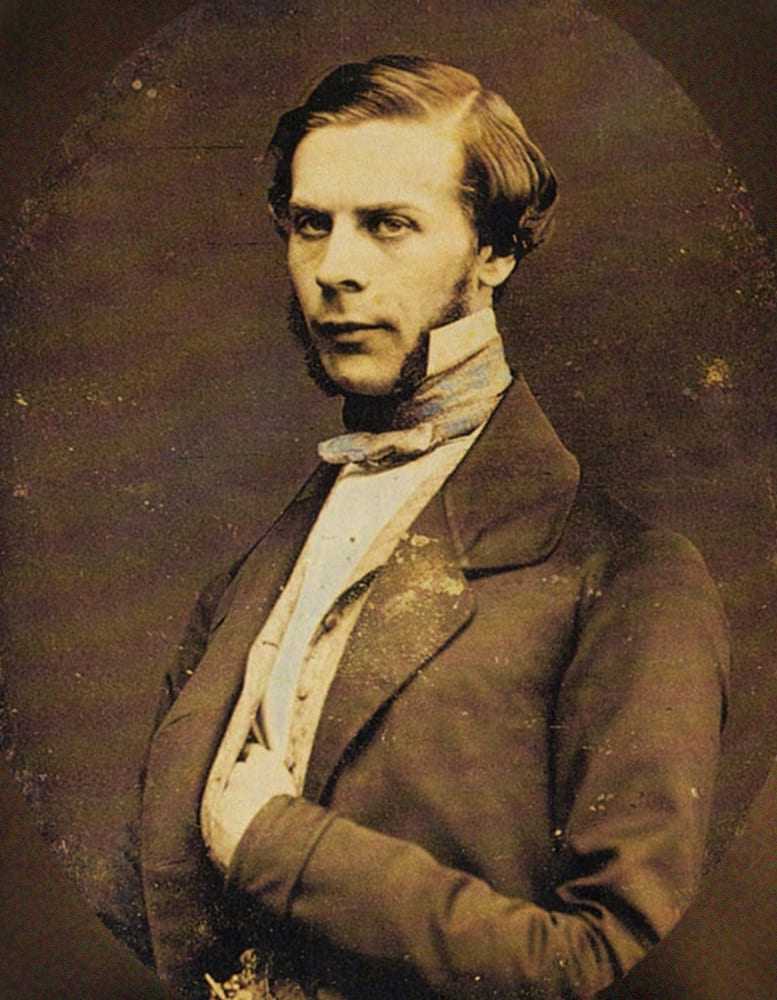

Крамской И. Н. Портрет художника Ф. А. Васильева, 1871

В двенадцатилетнем возрасте был отдан на службу в главный почтамт, где получал 3 рубля жалованья в месяц. С раннего детства проявлял способности и интерес к рисованию. Бросил службу и поступил на учёбу в Рисовальную школу Общества поощрения художеств в Петербурге (1865-1868), в это время он совмещал занятия в школе по вечерам с работой у реставратора из Академии художеств П. К. Соколова. К окончанию учёбы Васильев вошёл в среду известных художников, особенно сблизился с Крамским и Шишкиным, с которым впоследствии даже породнился — сестра Ф. А. Васильева Евгения вышла замуж за И. И. Шишкина в 1868 году. Важным событием в этот период для юного художника стала его поездка на остров Валаам, где вместе с И. И. Шишкиным он проработал более пяти месяцев: с июня до поздней осени 1867 года. В 1869 году состоялась поездка Васильева в Тамбовскую губернию, в имение графа П. С. Строганова село Знаменское (летом), и на Украину, тоже в имение П. С. Строганова, село Хотень (осенью). Эти поездки сыграли благоприятную роль в развитии самобытного таланта художника.

В 1870 году Васильев вместе с художниками И. Репиным и Е. Макаровым предпринял поездку по Волге. Плыли по великой реке от Твери до Саратова, а творческую квартиру устроили в окрестностях самарского Ставрополя, напротив Жигулей.. Масса впечатлений и множество рисунков от этого волжского лета послужило основой для ряда картин, наиболее значимые из которых — «Вид на Волге. Барки» и «Волжские лагуны». По возвращении из поездки Васильев создаёт «Оттепель». Картина сразу стала событием русской художественной жизни. Её авторское повторение, в более тёплых тонах чем первый вариант, было показано на всемирной выставке 1872 г. в Лондоне.

Во время работы над картиной «Оттепель», зимой 1870 года, Васильев сильно простудился, у него обнаружился туберкулёз. По предложению графа П. С. Строганова художник провёл лето 1871 года в его имениях в Харьковской и Воронежской губерниях, но так и не вылечился. Общество поощрения художеств дало ему средства для поездки в Крым (ещё до отъезда Васильев был зачислен вольноопределяющимся учеником Академии художеств и получил звание художника первой степени с условием выдержать экзамен из научного курса). В Крыму Васильев провёл последние два года своей жизни. В этот период он создаёт множество рисунков (карандаш, акварель, сепия) и картин. Центральное произведение о крымской природе — большая картина «В Крымских горах» (1873 г., Третьяковская галерея). В Крыму Васильев написал и значительные картины посвящённые природе севера: «Утро», «Заброшенная мельница», «Болото в лесу. Осень», «Мокрый луг» (1872, Третьяковская галерея). Художник работал много и напряжённо, порой в ущерб лечению. Это не способствовало выздоровлению и привело к трагическому концу.

Ф. А. Васильев скончался 24 сентября (6 октября) 1873 года в Ялте. Могила находится там же, на Поликуровском кладбище.

ТЯГОТЫ ДЕТСТВА

Фёдор Васильев родился в Гатчине под Петербургом 10 февраля (22 февраля по новому стилю) 1850 года. Отец его был бедный чиновник Александр Васильевич Васильев, живший в невенчанном браке с мещанкою Ольгой Емельяновной Полынцевой. Спустя некоторое время после рождения будущего художника семья переехала в Петербург на 17-ю линию Васильевского острова, в одноэтажный домик. Однако этот переезд не улучшил её материального положения. Большую часть своего скудного заработка отец проигрывал в карты или пропивал. Уже двенадцати лет Фёдор вынужден был пойти работать на почту. Три рубля, получаемые им ежемесячно, он отдавал матери на хозяйство. Рисовать (а страсть к рисованию проявилась в нём с малых лет) он мог только вечерами или по воскресеньям. Пятнадцатилетним юношей, после смерти отца, Васильев остался единственным кормильцем матери, сестры и двух младших братьев.

Ранняя привычка заботиться о других выработала в характере Федора Васильева удивительную для его юных лет целеустремлённость и целостность. Приняв решение сделаться художником, он действовал осмотрительно и последовательно. В 1863 году, ещё подростком, Васильев начал посещать вечерние классы Рисовальной школы при Обществе поощрения художников и одновременно устроился помощником к реставратору Академии художеств П. К. Соколову, войдя, таким образом, в Академию как бы с «заднего хода». Необычайное дарование Васильева, скоро замеченное в школе (самым известным преподавателем которой являлся в то время Крамской), позволило ему стать на равной ноге со старшими членами организованной Крамским Артели художников, предшественницы Товарищества передвижных художественных выставок. На вечерах Артели он восхищал товарищей своим неиссякаемым остроумием и искрометной способностью к импровизации в рисунке. Илья Репин вспоминал: «К нему всех тянуло, и сам он зорко и быстро схватывал все явления кругом».

ВНУТРЕННИЙ СТЕРЖЕНЬ

Удивляла друзей манера Васильева держать себя. Разночинец по происхождению, он вёл себя так, как будто был, по меньшей мере, графом. Одному Богу известно, сколь тяжело давались художнику этот светский лоск и непринуждённость в обращении, вводившие в заблуждение тех, кто недостаточно близко знал его. Незаконный сын мелкого чиновника, он тяжело переживал свое «двойственное» состояние. Хотя его отец впоследствии и обвенчался со своей гражданской женой, старшие дети — Фёдор и Евгения — в его документах даже не были означены. «Двойственным» положение Васильева оставалось до конца его дней. Так, в 1870 году Петербургская Мещанская управа выдала ему паспорт, в котором его записали Фёдором Викторовичем, а не Александровичем. Существует, впрочем, версия, согласно которой Васильев был побочным сыном графа Павла Сергеевича Строганова (этим объясняют и последующие теплые отношения графа к живописцу), однако серьёзных подтверждений эта гипотеза не имеет.

В 1867 году Фёдор Васильев оставил занятия в Рисовальной школе. В свои семнадцать лет он был уже вполне сложившимся живописцем, чьи работы вызывали у коллег не снисходительную похвалу, а неподдельное восхищение.

Васильев Федор Александрович (1850-1873). Продолжение

Зимой 1870 г. художник сильно простудился, и у него обнаружилось

сильное заболевание легких. С наступлением весны болезнь обострилась

и перешла в туберкулез. По предложению Строганова Васильев провел лето

1871 г. в его имениях в Харьковской и Воронежской губерниях. Там он

продолжал работать. К этому периоду его творчества относятся: пленэрный

пейзаж “Рожь”, “Тополя, освещенные солнцем”, неоконченный пейзаж “Деревня”.

Несмотря на благоприятные условия жизни у Строганова, здоровья своего

Васильев не поправил. Общество поощрения художеств дало ему средства

ехать в Крым. Еще до отъезда Васильев был зачислен вольноопределяющимся

учеником Академии художеств и получил звание художника 1-й степени с

условием выдержать экзамен из научного курса. Васильев переселился в

Ялту, взяв с собой рабочий альбом с этюдами и набросками украинских

деревенских мотивов. В Крыму по этим этюдам и воспоминаниям он написал

одну из лучших своих картин — широкое эпическое полотно “Мокрый луг”

(1872). Строгая по композиции картина поражает свежестью, глубиной и

богатой внутренней градацией цвета. Образ природы, запечатленный Васильевым,

таит в себе сложную гамму чувств, передавая переживания самого художника.

Картина эта глубоко взволновала Крамского.

В Крыму Васильев провел два года; степень напряженности его творческой

жизни была поразительной. Делая из-за болезни вынужденные перерывы в

работе, исполняя заказанные ему картины, отнимавшие большее количество

времени, весной 1872 года художник осваивает мотивы крымской природы.

Кроме множества рисунков, он написал две картины: “Болото” и “Крымский

вид”, за которые ему была присуждена премия от Общества поощрения художеств

в 1872 году. Он начинает картину “В крымских горах”, работает над полотном

“Прибой в Ялте”.

Судя подошедшим до нас крымским пейзажам, душевному состоянию художника

была близка природа горного Крыма, с ее строгим и возвышенным обликом.

Произведениям этой поры присуще возвышенное представление о бытии горного

мира. Последняя законченная работа Васильева — “В крымских горах” (1873)

— отличается тонкостью цветовых отношений, объединённых общим серовато-коричневым

тоном; образ природы приобретает в ней оттенок героического величия.

Эта картин сразу же поразила Крамского, который , несмотря на некоторые

его замечания, считал ее гениальной.

Последние работы Васильева “Утро”, “Болото в лесу. Осень”, “Заброшенная

мельница” частично не закончены. “Заброшенная мельница” представляет

собой лучший пример такого живописного решения, о котором мечтал художник.

Он старался на практике проверить выношенное им понимание колорита.

Эти картины означали новый этап в творчестве художника, связавшего по

новому им осмысленные романтические традиции XIX века с пейзажной живописью

второй половины XIX века.

Весной 1873 года занятия живописью продолжались. Художнику было необходимо

закончить заказанную ему и уже оплаченную картину “Рассвет”, представлявшую

собой новый “тип картин”, которые художник мечтал исполнить, но смерть

не дала сбыться его мечтам. Федор Александрович Васильев скончался 24

сентября 1873 года.

На устроенной в Петербурге посмертной выставке его произведений все

было распродано еще до ее открытия. Картины были приобретены людьми,

близко стоявшим к кругу передового искусства. Все оставшиеся после выставки

произведения, большею частью неоконченные, были раскуплены. Два альбома

художника были приобретены императрицей Марией Александровной.

Ф. А. Васильев был исключительно одарённым художником, одним из самых

талантливых русских пейзажистов. Его произведения написаны сияющими,

насыщенными красками, проникнуты одухотворённым восприятием природы

и романтическим волнением, поэтичностью и восхищением чувственной красотой

мира. Несмотря на непродолжительность своей художественной деятельности,

Васильев оставил глубокий след в русском искусстве.

«Бросить все дурацкие заказы…»

«Из окна наслаждаюсь природой. Что за прелесть! Яркое, как изумруд, море… У горизонта море принимает замечательно неуловимый цвет: не то голубой, не то зеленый, не то розовый. А волны неторопливо идут, идут откуда-то издалека отдохнуть на берег, на который они, впрочем, грохаются самым неприличным образом. Волны, волны! Я, впрочем, начинаю уже собаку доедать относительно их рисунка; но успел совершенно убедиться в следующем: вполне верно, безошибочно их ни рисовать, ни писать невозможно, даже обладая полным их механическим и оптическим анализом. Остается положиться на чувство да на память…»

«Середина декабря. Небо голубое-голубое, и солнце, задевая лицо, заставляет ощущать сильную теплоту. Волны — колоссальные, и пена, разбиваясь у берега, покрывает его на далекое пространство густым дымом, который так чудно серебрится на солнце… Картина в самом деле так очаровательна, что я рву на себе волосы — буквально, — не имея возможности сейчас бросить все дурацкие заказы и приняться писать эти волны. О, горе, горе! Вечно связан, вечно чему-нибудь подчиняешься…»

Он работал, возвращая себе жизнь.

Последняя картина «В Крымских горах» многоцветна, эмоциональна и лирична. Сюжет незатейлив, но очень грустен: горное плато, окутанное туманом, сосны, обдуваемые всеми ветрами, одинокая повозка, где сидит женщина с ребенком, рядом медленно бредет крестьянин… И долгая-долгая горная дорога…

Представленная на конкурс Общества поощрения художников, картина удостоена первой премии. Талант празднует победу над недугом. Теперь надо завершить оставшиеся «русские» картины: «Болото в лесу. Осень», «Волжские лагуны», заветную, исполненную таинственной романтики «Заброшенную мельницу», которую никогда никому не показывал… И написать невиданные морские пейзажи… И наконец-то осуществить мечту — вступить в Академию художеств…

Там рассмотрели прошение Федора Васильева и готовы присвоить ему звание классного художника первой степени. Но с одним условием — непременно сдать экзамены по научным дисциплинам. Все по букве закона, нет законченного образования — держи экзамен. Но ведь случай особый, и он своими работами уже всем все доказал…

Федор пишет в академию, просит освободить от экзаменов в связи с тяжелой болезнью. От академического диплома зависит вся его жизнь — повышение социального статуса, материальное благополучие, поездка за границу для лечения. Доктор Олехнович, осматривая его в последнее время, даже растерян: появилась надежда на выздоровление. Легкие уже не так беспокоят, и горло явно пошло на поправку.

Наконец-то из академии приходит заветный конверт. Он нетерпеливо вскрывает его. Вердикт прежний: надо сдавать экзамены…

Два пейзажиста: история дружбы

Шишкин был не только преподавателем у Васильева, а вскоре после знакомства стал дружен с его семьей, в которой еще было два брата и сестра Евгения. Позже И. И. Шишкин породнился с Васильевым: его жена Федору Васильеву приходилась родной сестрой.

И. И. Шишкин много времени уделял Федору, приобщая его к пейзажной живописи. Одним из важных событий в судьбе Васильева стала поездка с Шишкиным на Валаам. Поездка на этюды состоялась летом 1867 года, а в следующем году Шишкин провел лето вместе с семьей Федора Васильева в Константиновке.

Именно благодаря Ивану Ивановичу Шишкину Васильев научился наблюдать природу и различать в ней малейшие детали и нюансы. Именно с тех пор в душе юного художника сложилось лирическое восприятие русской земли, особое умение становиться с окружающим миром одним целым.

Работы художника

Оттепель. Авторское повторение

За «Оттепель» Фёдор Васильев получил в феврале 1871 года первую премию на конкурсе Общества поощрения художников. В апреле художник выполнил её копию для будущего императора Александра III. «Оттепель» Васильева напомнит картины Саврасова. В ней есть тот же тонкий лиризм в сочетании с глубоким знанием природы и русской действительности, та же выразительная мягкость красок и ощущение достоверности, что и в лучших полотнах автора знаменитых «Грачей».

Заброшенная мельница

Почти обо всех работах крымского периода в письмах Васильева есть сведения. Но «Заброшенная мельница» стоит особняком. О ней он ни разу не обмолвился в своих разговорах с товарищами. То ли художник считал «Мельницу» безделкой, то ли, наоборот, она была настолько важна для него, что он не хотел о ней говорить. Когда на посмертной выставке были раскуплены все его картины, на «Мельницу» не обратили внимания, и лишь позднее она была признана одной из лучших работ.

В Крымских горах

«В Крымских горах» — одна из последних законченных работ Васильева. К Крыму, куда его «загнала» болезнь, художник питал гораздо меньше любви, чем к России. Лучшим пейзажем этого периода считается «В Крымских горах». В нём особая свежесть художнического взгляда. Здесь Васильев отказывается от кричащих красок, не ищет в пейзаже «экзотики» (напротив, старается приметить в нём родные русские черты) и благодаря этому создаёт совершенно новый образ Крыма.

Первые знакомства с художниками

Знакомство с И. И. Шишкиным, признанным мастером живописи, затем с И. Н. Крамским, с которым впоследствии завяжется дружба, произошла в рисовальной школе, где они вели преподавание. В 1863 году молодой художник Федор Васильев приходит в «Артель художников», возглавляемую Крамским. Общение и дружба с художниками в «Артели» стали для юноши главными в жизни профессиональными университетами. К восемнадцати годам Федор имел все основания назвать себя пейзажистом. Главную роль в выборе им художественного направления сыграл И. И. Шишкин — крупнейший пейзажист того времени.

Благодаря учебе у Шишкина, Федор научился различать разнообразные формы природы, улавливать конструкцию деревьев и листьев. Шишкин привил своему ученику любовь к наблюдению. Ранние пейзажи Васильева содержат немало «шишкинского».

По предложению И. И. Шишкина Федор едет с ним на Валаам на этюды. На выставке в Обществе поощрения художников после возвращения с этюдов были выставлены работы Васильева вместе с работами Шишкина. Работу Федора Васильева «На острове Валааме. Камни» приобрел крупный меценат граф Строганов. В дальнейшем он следил за успехами семнадцатилетнего художника и был его покровителем. Благодаря первым зрелым работам имя Васильева вошло в петербуржскую художественную жизнь.