[править] Источники

- ↑ 1,01,11,2 И. И. Шишкин (1832—1898) // Рожь

- ↑ 2,02,12,22,32,4 Описание картины Шишкина. Рожь

- ↑ 3,03,13,23,3 Ivan Shishkin. Rye.

- ↑ 4,04,14,2 Коллекция: мировая художественная культура; автор Пелевин Ю. А.

- ↑ 5,05,1 Иван Иванович Шишкин. Рожь (1878)

- ↑ 6,06,16,2 Картина Рожь И. И. Шишкин

- ↑ 7,07,17,2 Описание картины И. И. Шишкина «Рожь»

- ↑ 8,08,18,28,38,48,5 Галерея картин Шишкина. Страница 43

- Русская живопись // Васильев Федор Александрович (1850—1873)

- ↑ 10,010,1 Рассказы о шедеврах живописи // Шишкин И. «Среди долины ровныя…»

- ↑ 11,011,1 Шишкин Иван Иванович. 1832—1898

- Описание картины Ивана Шишкина «Рожь»

- И. И. Шишкин — Рожь (сочинение по картине)

- ↑ 14,014,1 Богатство русской земли

- Рожь (Иван Шишкин)

- 1881 Саврасов А. К. «Рожь»

- Алексей Кондратьевич Саврасов. Рожь. 1881

- Саврасов // Рожь (1881)

- Шишкин Иван Иванович (1832—1898) Рожь

Открывший живое небо

Сожаления по поводу недовоплощенности мастеров культуры, чьи жизни похитила преждевременная смерть, в России давно уже стали почти правилом. Но ни на чью долю, пожалуй, не выпало стольких сожалений, сколько было высказано их после васильевской кончины. В. Стасов заявил, что Васильев не осуществил и сотой доли того, что таил его потрясающий талант, — и все с этим дружно согласились. Между тем, в таком взгляде таилась некая снисходительность по отношению к тому, что успел сделать молодой художник. И такая снисходительность ничем не оправдана — доказательством тому может служить хотя бы тот факт, что и сегодня, по прошествии почти ста пятидесяти лет со дня смерти Васильева, его картины по-прежнему волнуют зрителя. Что же тогда говорить о том мощном воздействии, что испытала современная художнику русская пейзажная живопись! Он открыл ей, по слову Николая Ге, живое небо, а вся его «моцартианская» судьба показала каждому, что жизненный счёт ведётся вовсе не на прожитые годы, а на то, насколько готов человек видеть, удивляться, радоваться, любить и творить.

Описание

Лес простирается до низа холста по всей его ширине, от левого края до правого края. Деревья, среди которых мы можем узнать березы и осины , покрыты осенней листвой, частично сильно пожелтевшей, частично уже ржавой. На переднем плане заросшее осокой болото , на комьях которого стоят цапли . В центре небольшой пруд, окрашенный в зеленовато-голубые тона, окружен берегами, усеянными мертвыми листьями розовато- охристого цвета . Это изображение болота перекликается с мотивами ранее написанного холста «Мокрый луг» .

В правом центре композиции выделяется группа деревьев (вероятно, дубов ), образующих цветное пятно, освещенное на фоне неба с темными облаками. Для достижения неба художник использует изощренную технику быстрых мазков с широким спектром тональных нюансов. Это позволяет ему получить несколько причудливую игру света. Создается впечатление, что именно вечернее солнце в последний раз открывает ослепительное разнообразие осенних красок леса. Это мимолетная красота, а облака и ночь в конечном итоге скроют солнце. В то же время исчезнет это проявление богатства естественных тонов. Декоративность сияющей осенней листвы на фоне темно-синего неба знаменует поздние переживания и открытия русских художников Архипа Куинджи и Исаака Левитана .

В своей работе над картиной Marais dans la forêt. Осень объединяет ностальгические воспоминания о болотах Русского Севера, лесах харьковского правительства, осенних пейзажах Крыма. Это медно-оранжевые тона дубового подлеска и золотистые цвета буков , растущих на склонах холмов. Тот факт, что смерть помешала художнику закончить холст, придает ему импрессионистский стиль письма . И некоторые критики не стесняются называть Васильева родоначальником (или хотя бы одним из предшественников) русского импрессионизма (ru) . Интенсивность и насыщенность цвета этого преимущественно оранжевого полотна свидетельствует об исключительных качествах Васильева как колориста.

Вариант 4

Работа, впервые обнародованная во время передвижной выставки, в этот же момент надёжно установилась среди публики и неповторимых изображений русской природы. В наше время крайне трудно найти подобную по известности картину, относящуюся к пейзажу России.

Шишкин заключил в представленной работе основные тона русского изобразительного искусства, которые всегда используются в написании икон: голубой и золотисто жёлтый. В чём и состоялся простой секрет успеха. Цвета православных мощей сопоставляют картину с миром, божественным и вечным. Такое символическое сочетание объединяет природу России с божественным.

Густо растущая по краям поля зелень завершает палитру работы так же, как и верхушки сосен в дальней части картины. Символическое значение деревьев придаёт смыслу картины оживлённость, силу духа и стремление. Деревья на картине воплощены богатырями из сказаний, сторожащими поле.

Противопоставлением стоит погибшее, чахлое дерево. Через это дерево автор передал личную трагедию, известную тем, кто знаком с его биографией, так как до написания картины художник простился с дорогим и родными ему людьми. Его покинули двое детей, жена и отец. Драматургия, эмоциональная линия и символ автора в этой картине приближает зрителя к работе. Отображённое на холсте наполнено атмосферой лета с его зноем и жаждой влаги. Просёлочная дорога аккуратно делит поле на неравные половины, внося в картину энергию, а люди придают пейзажу неповторимы интерес.

Два небольших, казалось бы, человека представляют всю величину и пространность природы России в сопоставлении с собой. Едва выглядывающие на горизонте облака, полные величия и влаги, несут в себе прохладу и свет. Всё, что изображено на картине, от ржаного поля и травы до каждого колоса, готово впитать дождевую воду. Атмосфера работы помогает зрителю услышать симфонию летнего поля: жужжание и шелест, стрекотание и возгласы ласточек.

2, 4, 6, 8 класс

Вариант №2

Работы И.И.Шишкина дарят зрителям очень реальные картины русского пейзажа. Они разнообразны и многочисленны, ведь каждый из уголков, представленных на полотнах, чем – то дорог мастеру кисти.

Жанровая картинка «Рожь» раскрывает перед нами необъятные просторы страны, со всей ее прелестью и выразительностью. Композиция холста построена с учетом всех выразительных средств. Но особенно обращают на себя характер освещения и подобранная гамма цветов, невероятная высота горизонта. Большую часть холста занимает небо. В конце лета оно имеет бирюзовый оттенок с редкими серыми и белыми облачками, что говорит о хорошей погоде. Не будет ни дождя, ни сильного ветра. Природа подарит несколько дней покоя и тишины, что бывает не так часто. Значит, спелые колосья ржи будут убраны без потерь и вовремя.

Небо занимает большую часть полотна. Оно своей синевой накрывает огромные просторы. Воздух пропитан теплом и светом. Плодородная земля выполнила свое назначение — дала богатый урожай. Легкий ветерок не дает свежести, а лишь тихонько колышет колосья. Рожь, широкими волнами раскинулась по всей ширине картины, по всему полю, от края до края. Ярко-желтое полюшко с полными зерен колосьями манит и ослепляет. Колосья выписаны очень тщательно: встречаются поломанные и согнувшиеся. Ощущается их тяжесть. Они колышутся и излучают аромат созревшего урожая. Вдали видны сосны. Художник выбрал их центром композиции.

Это так называемые «мачтовые» деревья. Они мощные и высокие, упираются в небо, как сторожа они стоят на страже покоя поля. Их зеленые кроны, крепкие ветви и светло-коричневые стволы создают атмосферу покоя и надежности. Однако, одно дерево, среди них, стоит «голое», погибающее. Вернее погибшее. Нет на нем ни иголок, ни жизни. Что-то случилось и оно не смогло перенести либо холодную зиму, либо паводок, и долгое стояние весенних вод. По краю поля, вдоль дороги, растут травы и цветы: пижма, полынь, васильки, белые ромашки и другие.

Растения невысокие. По их разноцветному ковру ходят и бегают люди и мелкие полевые животные: мыши, полевки, бурундуки и кроты. Осыпавшееся зерно кормит их и дает запас еды на долгие зимние дни. Дорога, вдоль ржаного поля, уходит далеко вдаль. Там, за горизонтом, находится деревня. Пройдут дни, и оттуда придет техника и люди, приступят к сбору урожая. Он будет большим, обильным. Из него испекут вкусные булки ржаного хлеба.

Автор

Иван Иванович Шишкин «Рожь» написал, будучи уже знаменитым художником, профессором Императорской Академии и удачливым продавцом своих работ. В 1870-е он уже обрёл славу «верстового столба в развитии русского пейзажа».

Трудно представить, но его родители когда-то не верили в способности сына. Особенно расстраивалась мать, что Иван не желает учиться, чтобы стать добропорядочным чиновником. К счастью, отец, человек просвещённый, всё-таки позволил ему выбрать путь собственных стремлений, поверил в талант сына. Выходец из города Елабуга на берегу Камы Вятской губернии (территория сегодняшнего Татарстана), Шишкин учился художественному искусству в Москве, Петербурге, Европе. Исколесил множество просторов, лесных массивов и озёрных долин и сделал для себя вывод, что больше всего на свете он любит Русь и её бескрайнюю ширь. Леса и луга, поля и дороги – вот что по-настоящему привлекало мастера и помогало ему выразить собственную горячую любовь к родине.

Описание

И. И. Шишкин изобразил пейзаж. В центре картины лежит засеянное поле, среди которого стоят сосны. Они отличаются своей величественностью.

На переднем плане видна изъезженная и исхоженная дорога, которая уходит вдаль. Она уводит зрителя за пределы картины, показывая красоту и силу природы. Дорога также указывает на присутствие на картине человека. Два пятна в середине композиции – два человека. Они изображены ничтожно маленькими по сравнению с величественной природой.

И. И. Шишкин подробно и детально отобразил каждый элемент картины: можно увидеть каждый колосок, каждую травинку, каждый лист дерева, который колышется от дуновения ветра.

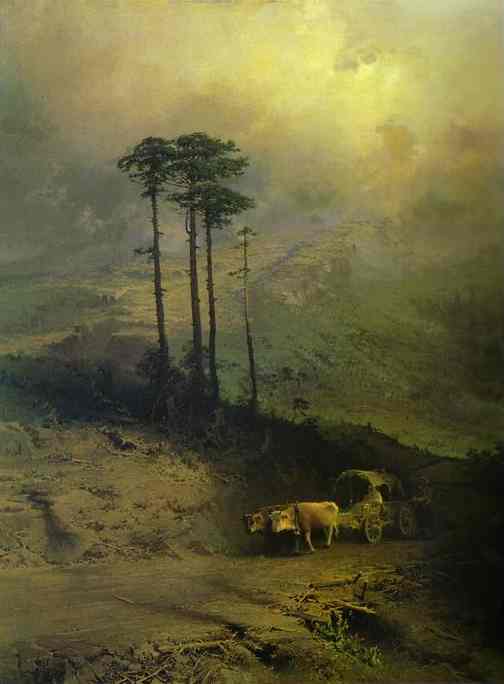

«В Крымских горах», 1873 год

«Настоящая картина — ни на что уже не похожа, никому не подражает — ни малейшего, даже отдаленного сходства ни с одним художником, ни с какой школой, это что-то до такой степени самобытное и изолированное от всяких влияний, стоящее вне всего теперешнего движения искусства, что я могу сказать только одно: это еще не хорошо, даже местами плохо, но это — гениально», — такую восторженную характеристику дал полотну Иван Крамской.

По его мнению, глядя на татарскую повозку, запряженную волами, зритель невольно попадает внутрь этой истории: «покорно стоит под соснами, слушает какой-то шум в вышине над головою».

Эта картина стала одной из последних работ Васильева. Известно, что изначально он планировал использовать широкое полотно, но потом передумал, выбрав вертикаль. Тем самым, считают искусствоведы, он хотел подчеркнуть высоту гор и устремленность вверх.

Картина Федора Васильева «Оттепель» была написана в 1871 году. Но славу и всеобщее признание она получила лишь через десятки лет после смерти художника. Она продолжает основные традиции русской живописи.

На переднем плане полотна изображена проселочная дорога. Не смотря на то, что весь пейзаж выполнен в темных тонах, угадывается время года – ранняя весна. Птицы сбиваются в стайки и летят к дороге в поисках пищи, которая могла остаться под слоем тающего снега. В центре пейзажа девочка завет пойти пожилого крестьянина к стайке пугливых птиц. Сапоги двух путников вязнут в оттаявшей дорожной грязи.

Задний фон картины представлен участками деревьев, голые ветви которых начинают избавляться от снежного покрывала. Одинокая избушка кажется ветхой и пустой. Но можно заметить, что из трубы ее стелется жидкий дымок, а значит в ней теплится жизнь. Пожухлая трава робко выглядывает на свет из-под рыхлого снега. Начинают оттаивать прошлогодние ветки, одиноко лежащие в центре полотна.

Особенным предстает небо на полотне. Оно представлено оттенками от белого до темно фиолетового цветов. Лучи солнца все еще не могут пробиться через толстое покрывало серых туч. Но время весны уже наступило и это чувствуется не только по тающему снегу. Все полотно дышит пробуждением природы от долгого сна. Суровая зима уже позади, она уступила дорогу более теплому времени году.

Картина «Оттепель» позволяет зрителю переместится в день молодой весны, почувствовать отступление холодов и насладится красивым пейзажем весенней природы. По особенному печально и торжественно в такие дни, воздух все еще свеж, но за щеки уже не кусает мороз.

Ф.Васильев – русский художник конца 19 века. Он внес свой неотъемлемый вклад в развитие живописи. Полотна художника не выделяются яркостью красок, но природа, изображенная на них, дышит и живет. Каждое его полотно позволяет окунуться в волнительный и прекрасный мир.

Обстоятельства появления картины «Мокрый луг»

Время с декабря 1871 по февраль 1872-го годов, когда писался «Мокрый луг», – первая зима Васильева в Крыму. Художник, у которого диагностирован туберкулёз гортани, живёт здесь безвыездно, скованный врачебными предписаниями и запретами, но полюбить Крым – не получается. Природа Крыма кажется Васильеву нарочито эффектной, краски – чересчур контрастными, формы – слишком резкими. Он поначалу пишет крымские пейзажи только по заказу, для заработка, но сам тяготится этой работой, отчаянно тоскуя по природе средней полосы России и её неброской красоте. Ивану Крамскому, своему близкому другу, Васильев пишет из Крыма элегические письма, где, между прочим, говорит о своей в любви к… болоту: «О болото, болото! Если б вы знали, как болезненно сжимается сердце от тяжкого предчувствия. Ну, ежели опять не удастся мне дышать этим привольем, этой живительной силой просыпающегося над дымящейся водой утра? Ведь у меня возьмут всё, если возьмут это. Ведь я, как художник, потеряю больше половины!» Крамской в ответ сообщает товарищу: в Обществе поощрения художников, которое субсидировало пребывание Васильева в Крыму, скоро планируется очередная выставка. Не пришлёт ли Васильев что-нибудь на конкурс? И Васильев по памяти начинает пейзаж – он называет его «утро над болотистым местом» – далёкий от крымских природных реалий, но зато хорошо знакомый ему по имению Знаменское под Тверью и местечку Хотени Сумского уезда Харьковской губернии, где художнику доводилось гостить у графа Строганова – мецената и большого поклонника незаурядного дарования Васильева. Он перебирает и пересматривает свои этюды и зарисовки, сделанные в Хотени, все эти, как выражался Репин, «прелестные лопушки на песке», но сам замысел Васильева – не камерный, отнюдь. В задуманной им работе появляется масштаб, простор и воздух, впечатляющая разомкнутость пространства (то самое «приволье», о котором вспоминал Васильев в письме Крамскому).

Эскизы и этюды

В Государственной Третьяковской галерее находится картина «Оттепель» (бумага на картоне, масло, 16 × 28,3см, инв. 11029), также известная под названием «Зима». Считается, что она отражает первоначальный замысел картины «Оттепель» 1871 года. Этот пейзаж был приобретён художником и коллекционером Ильёй Остроуховым у петербургского антиквара И. Ф. Шёне и впоследствии стал частью созданного им частного музея. После смерти Остроухова, последовавшей в 1929 году, его музей был расформирован, а картина была передана в собрание Государственной Третьяковской галереи.

Известен ещё один этюд Фёдора Васильева с названием «Оттепель» (1870, холст, масло, 26 × 33см), который находился в коллекции Козьмы Солдатёнкова, а затем в собрании Румянцевского музея. Согласно документам, после расформирования Румянцевского музея в 1924 году этот этюд был передан в Самарский музей, но по какой-то причине туда так и не поступил, так что его местонахождение в настоящее время неизвестно.

К подготовительным материалам, послужившим для разработки темы будущей картины, искусствоведы также относят рисунок «Деревня. Распутица» (или «Деревенский пейзаж», 1870, бумага, сепия, 17 × 28см, инв. Р-170), находящийся в Пермской государственной художественной галерее.

Кроме этого, в Государственной Третьяковской галерее есть одноимённый эскиз картины «Оттепель» (холст, масло, 21 × 43см, инв. Ж-591), который был приобретён в 1969 году у московского коллекционера Н. А. Соколова.

| Оттепель (илиЗима , первоначальный замысел, бумага на картоне, масло, ГТГ) | Оттепель (этюд, 1870, холст, масло) | Деревенский пейзаж (1870, бумага, сепия, ПГХГ) | Оттепель (эскиз картины 1871 года, холст, масло, ГТГ) |

«Мокрый луг», 1872 год

Картина участвовала в конкурсной выставке Общества поощрения художников. Фото: Public Domain

Работая над «Оттепелью», Васильев подорвал здоровье. Вскоре врачам стало понятно, что они имеют дело не с простой простудой, а с туберкулезом. Для поправки здоровья Федору предложили поехать в Крым.

Уже на полуострове Васильев создает картину «Мокрый луг», написанную им по его воспоминаниям. В 1872 году полотно было представлено на выставке Общества поощрения художников, где заняла второе место, уступив работе его шурина — Ивана Шишкина.

«Мокрый луг» был приобретен Павлом Третьяковым, который специально приехал в Петербург еще до начала выставки.

Шишкин «Рожь» описание картины

История и описание картины художника Ивана Шишкина «Рожь».

Иван Иванович Шишкин (1832-1898) является одним из самых известных художников прошлого, одним из самых замечательных пейзажистов и одним из самых известных передвижников. В его творчестве немало картин, которые сегодня считаются настоящими шедеврами, прославляющими искусство русских художников. Одной из таких картин является великолепная по содержанию «Рожь».

Работа, которую мы здесь рассмотрим, была написана в 1878 году. Холст, масло. Размеры: 107 × 187 см. В настоящее время находится в Государственной Третьяковской галерее, Москва. Считается одной из тех картин, которые в лучшей манере отражают невероятную красоту и глубину искусства художника.

Идея для картины появилась у Ивана Шишкина после посещения Елабуги, где он побывал в 1877 году. Здесь, на Лекаревском поле, он увидел засеянное поле, посреди которого стоят величественные сосны. Увиденное так вдохновило художника, что он написал картину, которая поразила зрителей своей удивительной красотой. После написания картина была представлена на VI передвижной выставке, и вскоре была куплена П. М. Третьяковым для своей коллекции. С тех пор работа находится в Третьяковской галерее.

На картине мы можем увидеть красивый пейзаж с полем, соснами и голубым небом. На переднем плане поле, сквозь которое ведёт дорога. Дорога, которая начинается на переднем плане и витиевато уходит вглубь чего-либо, характерна как для живописи Ивана Шишкина, так и для живописи многих других художников-пейзажистов. Такой приём предназначен для того, чтобы уводить взгляд зрителя вглубь картины. Таким образом зритель может спокойно путешествовать по изображению, при этом не кидаясь взглядом из одной стороны картины в другую. Дорога — как указатель для следования по картине взглядом.

Жёлтую рожь оттеняют величественные зелёные сосны. Старые сосны выглядят мудрыми, пожившими, повидавшими на своём веку. Их ветви склонились будто под тяжестью лет. Деревья стоят вдоль дороги, также провожая взгляд зрителя вглубь картины, вплоть до одинокой сосны вдалеке, которая стоит в центре.

Также стоит обратить внимание на сухое, погибшее дерево, от которого остался только ствол и сухие сучья. Есть две версии, почему художник изобразил здесь засохшее дерево

По одной версии, таким образом художник хотел сделать более натуральным этот идеальный пейзаж, приблизить его к реальности. По другой версии, засохшим деревом И. И. Шишкин изобразил свои страдания, которые пережил после потери своего отца, жены и двух детей.

Картина прописана очень детализировано, так что можно рассмотреть каждую травинку на земле, каждую веточку на деревьях.

На картине ясный день, но художник подчеркнул, что собирается дождь. Вдалеке можно увидеть, как надвигаются грозные кучевые облака, которые несут с собой ливень и буйство стихии

Также можно обратить внимание на ласточек, которые летят низко к земле, почти у самой дороги. Как известно, низко летающие ласточки — к дождю

Сам художник так охарактеризовал эту картину, сделав запись на одном из эскизов: «Раздолье, простор, угодье. Рожь. Божья благодать. Русское богатство».

Литература

- Асафьев Б. В. Русская живопись. Мысли и думы.— М.—Л.: Искусство, 1966.

- Боткина А. П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве.— М.: Искусство, 1993.— 371с.— ISBN 9785210025500.

- Дюженко Ю. Ф. Ф. А. Васильев.— Л.: Художник РСФСР, 1973.— 72с.— (Массовая библиотека по искусству).

- Мальцева Ф. С. Федор Александрович Васильев.— М.: Искусство, 1984.— 272с.

- Мальцева Ф. С. Мастера русского пейзажа. Вторая половина XIX века. Часть 2.— М.: Искусство, 1999.— 136с.— ISBN 9785210013439.

- Манин В. С. Русский пейзаж.— М.: Белый город, 2001.— 632с.— (Энциклопедия мирового искусства).— ISBN 5-7793-0293-6.

- Матвеева Е. А. Федор Васильев.— М.: Белый город, 2009.— 48с.— ISBN 978-5-7793-1264-6.

- Новоуспенский Н. Н. Федор Александрович Васильев.— М.: Изобразительное искусство, 1991.— 160с.

- Ткач М. И. Энциклопедия пейзажа.— Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.— 350с.— ISBN 978-5-948-49136-3.

- Фёдоров-Давыдов А. А. Ф. Васильев.— М.: Изогиз, 1937.— 244с.

- Фёдоров-Давыдов А. А. Русский пейзаж XVIII — начала XX века.— М.: Советский художник, 1986.— 304с.

- Чурак Г. С. Федор Васильев.— М.: Белый город, 2000.— 64с.— ISBN 5-7793-0221-9.

- Государственная Третьяковская галерея — каталог собрания / Я. В. Брук, Л. И. Иовлева.— М.: Красная площадь, 2001.— Т.4: Живопись второй половины XIX века, книга 1, А—М.— 528с.— ISBN 5-900743-56-X.

- Государственный Русский музей — Живопись, XVIII — начало XX века (каталог).— Л.: Аврора и Искусство, 1980.— 448с.

- Крамской об искусстве / Т. М. Коваленская.— М.: Изобразительное искусство, 1988.— 176с.— ISBN 5-85200-015-9.

Рисунки

Творческая жизнь началась для Васильева с рисунка. Именно в рисунке он впервые показал себя талантливым и, главное, совершенно оригинальным мастером. Большинство своих карандашных работ художник мыслил как наброски для будущих картин. В его творческом наследии сохранилось много рисунков, обведенных рамками (иногда он рисовал пышную раму, как бы стараясь представить, как будет смотреться оконченная картина в выставочном зале). В живописи он тоже оставался во многом рисовальщиком. Так, Репин вспоминал, что Васильев почти всегда работал небольшими кистями, находя, что маленькими колонковыми кисточками «так хорошо лепить и рисовать формочки». Напротив, большие кисти он совершенно не признавал, считая работу ими «мазней». В таком отношении к инструментарию живописца было, безусловно, много от подхода рисовальщика.

Описание 2

Федор Александрович Васильев создавал картины посвященные красоте природы, благодаря которым он и прославился.

Картина «Мокрый луг» написана художником в Крыму. Он туда приехал лечиться. Очень скучал по родным краям, вот и получилась эта картина – настроение.

На картине застыло мгновение, во время которого меняется окружающий мир после грозы. Кажется, что основным акцентом является небо. Оно вскипело, нахмурилось. Показало свою ни с чем, не сравнимые величие, мощь. Но вот начинает приближаться солнце. Какое бы не было небо устрашающее и грозное, все равно оно уступает солнцу. Мягкие и теплые солнечные лучи настойчиво пробиваются сквозь тучи. Они рвут и рассеивают темные грозовые облака.

Рваные нити дождя над горизонтом на заднем плане с одной стороны и легкие светлые кучевые облака, с другой. Делят картину на две противоположности – ясная положительная погода слева и темная зловещая справа.

Если присмотреться более внимательно, то приходит осознание того, что не тучи главные герои картины, а сам луг. На переднем плане он показан тщательно, до отдельной травинки, отдельного цветочка. Омытый дождем и не испугавшийся пролетевшей над ним грозы он ожил после непогоды и опять жизнерадостный, светлый играющий обновленными после дождя красками. В оживших красках чувствуется желание жить и радость от жизни.

Хотя одиноко стоящее дерево печально, может от одиночества, а может оно просто притихло во время грозы и еще не встрепенулось после уходящих раскатов грома.

Небольшой водоем казалось съехавший в ложбину с обрыва, что по краю оврага, уже просветлел ликом своим. Умытый и спокойный он упирается в узенькую тропинку. Тропинка протоптана босыми ногами мальчишек прибегающих сюда поплескаться, в нагревшейся за день, теплой воде. К вечеру вся окрестность этого небольшого луга и прудика, наверное, оглашается радостными криками, плеском воды и хохотом ребятишек.

Чем больше вглядываться в картину Васильева «Мокрый луг» тем сильнее меняется настроение зрителя. С настороженного, вызванного прошумевшей над лугом грозой, оно постепенно переходит в умиротворенное, потом приходит возбуждение, желание жить, бежать босыми ногами по мокрой траве к воде. Вдыхать полной грудью живительно – чистый после грозы воздух.

Эта картина много рассказывает о самом авторе. Ведь мы видим все его взглядом. И задумываемся, о чем он тогда думал? Чего хотел?

Возникает вопрос, а что видим мы, чего хотим? Что оставим после себя.

Сочинение по картине Ивана Шишкина «Рожь» для 4 класса

Иван Шишкин – потрясающий художник, способный при помощи кисти создавать настоящие шедевры. Одной из них является картина «Рожь», которую он написал во время отдыха на своей родине.

Автор создал ее исключительно из ярких красок, которые передают всю красоту окружающего мира.

Мы видим бескрайнее поле с созревшей рожью. Колосья налились и нагнулись, они ждут, когда люди соберут урожай и приготовят из них вкусные пряности. На картине видна длинная дорога, по которой проехал не один уставший после тяжелого дня путник.

Все проезжали через это поле, вдохновляясь его красотой, любуясь длинными могучими деревьями, сторожами этого замечательного места. Эти сосны выдержали немало ударов, пока защищали золотистое ржаное поле.

Картина передает ощущение безмятежности и покоя. Благодаря своей пустынности, она расслабляет, помогает позабыть обо всех своих проблемах и задуматься об окружающем мире, а главное о природе.

Анализ и цветовая гамма картины

Описание картины Шишкина «Рожь» следует начать с интересного сочетания голубого и золотого цветов, которое свойственно традиционной русской иконописи. Благодаря этому, полотно уравнивает красоту русской природы и возводит ее величие в ранг божественной. Холст Шишкина «Дорога во ржи» обрамляет густая зелень и далекие верхушки сосен на заднем плане завершают это великолепие. Сосны, подчеркивают такие важные качества русского характера как выносливость, прочность и всепобеждающую жизненную силу. Похожие на былинных богатырей, они защищают ржаное поле, символизируют надежду на лучшее будущее и несгибаемую волю.

Дорога во ржи

Чтобы лучше понять, того, кто написал картину «Рожь», следует знать, что он переживал тяжелый год в своей жизни, практически сразу лишившись всех своих близких родственников. Об этом свидетельствует погибшее дерево, располагающееся на заднем фоне картины. В живописи этого периода Шишкин эмоционален, что делает его творчество близким и понятным для восприятия широкому кругу почитателей его творчества.

Вариант 4

Работа, впервые обнародованная во время передвижной выставки, в этот же момент надёжно установилась среди публики и неповторимых изображений русской природы. В наше время крайне трудно найти подобную по известности картину, относящуюся к пейзажу России.

Шишкин заключил в представленной работе основные тона русского изобразительного искусства, которые всегда используются в написании икон: голубой и золотисто жёлтый. В чём и состоялся простой секрет успеха. Цвета православных мощей сопоставляют картину с миром, божественным и вечным. Такое символическое сочетание объединяет природу России с божественным.

Густо растущая по краям поля зелень завершает палитру работы так же, как и верхушки сосен в дальней части картины. Символическое значение деревьев придаёт смыслу картины оживлённость, силу духа и стремление. Деревья на картине воплощены богатырями из сказаний, сторожащими поле.

Противопоставлением стоит погибшее, чахлое дерево. Через это дерево автор передал личную трагедию, известную тем, кто знаком с его биографией, так как до написания картины художник простился с дорогим и родными ему людьми. Его покинули двое детей, жена и отец. Драматургия, эмоциональная линия и символ автора в этой картине приближает зрителя к работе. Отображённое на холсте наполнено атмосферой лета с его зноем и жаждой влаги. Просёлочная дорога аккуратно делит поле на неравные половины, внося в картину энергию, а люди придают пейзажу неповторимы интерес.

Два небольших, казалось бы, человека представляют всю величину и пространность природы России в сопоставлении с собой. Едва выглядывающие на горизонте облака, полные величия и влаги, несут в себе прохладу и свет. Всё, что изображено на картине, от ржаного поля и травы до каждого колоса, готово впитать дождевую воду. Атмосфера работы помогает зрителю услышать симфонию летнего поля: жужжание и шелест, стрекотание и возгласы ласточек.

2, 4, 6, 8 класс

Вариант 2

Шишкин – один из русских художников, любивший изображать на своих картинах красоту пейзажей нашей России. Его картины завораживают естественностью, правдивостью и легкостью. Каждую из них хочется рассматривать долго и внимательно. Природа русской земли поистине неповторима, щедра, красива и богата. Именно этот художник подарил нам множество шедевров, на которых изображены прекрасные пейзажи.

На знаменитой картине «Рожь» мы видим множество колосков золотистого цвета. Теплые оттенки краски передают всю щедрость и дары матушки земли. Между колосьями ржи пробегает тропинка, уходящая вдаль и манящая за собой. По ней очень хочется прогуляться, вдыхая аромат чистого воздуха и душистого поля. По склонившимся колоскам можно определить, что рожь уже созрела и наполнилась зернышками.

На фоне луговых трав темно-зеленого цвета рожь выглядит как лучики солнца золотого цвета. По центру картины мы видим могущественную сосну. По тяжелым и густым веткам видно, что дерево уже взрослое и высокое. Нижние ветки соприкасаются с полем и колосками, из-за чего мы видим яркий контраст цветовой гаммы. Вдали посередине поля виднеются еще несколько молодых сосенок, тонких и высоких. А на самом заднем плане можно разглядеть полосу леса. Облака немного сгустились, что говорит нам о вечернем времени суток.

Художник очень точно и четко передал пейзаж, золотое поле ржи, силу и мощь хвойных деревьев. Картина настолько выглядит натурально, что имеет большую схожесть с фотографией.

Гениальный художник Шишкин завоевал сердца не только русских людей. Его картины очень любят и иностранные ценители прекрасного искусства. А во многих квартирах и домах пейзажи Шишкина украшают центральные стены, создавая атмосферу уюта и радостное настроение. В школах, детских садиках и офисах тоже очень часто можно увидеть знаменитые картины с русскими просторами, ведь Шишкин – один из любимых художников во всем мире.

«В Крымских горах» (1873)

Пейзаж «В Крымских горах» — одна из последних работ творческого наследия художника. Здесь представлен новый, особый художественный взгляд Васильева на природу Крыма.

На переднем плане картины пыльная изъезженная дорога, по которой медленно тащится в гору повозка, запряженная волами. Уставшие животные идут через силу. Их хозяин идет позади повозки, подталкивая ее на трудных участках пути. По краям дороги торчат сухие сосновые ветки.

Центральное место в пейзаже занимают высокие сосны. Однако их облик больше напоминает северную природу России, по которой тосковал автор.

На заднем плане расположены огромные скалистые горы с низко опустившимися облаками, что придает величественность и таинственность.

Неслучайно Крамской назвал эту картину «симфонией величия природы».