Лубок XX – XXI века

В графическом дизайне рекламных листовок, плакатов, газетных иллюстраций, вывесок начала прошлого века часто применялась лубочная стилистика. Это объясняется тем, что картинки оставались популярнейшим видом информационной продукции для малограмотного сельского и городского населения. Жанр позднее характеризовался искусствоведами как элемент русского модерна.

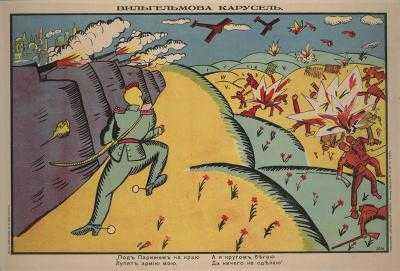

Лубок оказал влияние на формирование политического и агитационного плаката первой четверти XX века. В конце лета 1914 года было организовано издательское общество «Сегодняшний лубок», задачей которого был выпуск сатирических плакатов и открыток. Меткие короткие тексты писал Владимир Маяковский, работавший над изображениями вместе с художниками Казимиром Малевичем, Ларионовым, Чекрыгиным, Лентуловым, Бурлюковым и Горским. До 1930 годов лубочная графика нередко присутствовала в рекламных плакатах и дизайне. На протяжении столетия стиль применялся в советской карикатуре, иллюстрациях к детской и сатирической карикатуре.

Нельзя назвать русский лубок современным видом изобразительного творчества, пользующимся популярностью. Подобную графику чрезвычайно редко используют для ироничного плаката, дизайна ярмарок или тематических выставок

В этом направлении работает мало художников-иллюстраторов и карикатуристов, но в интернете их яркие остроумные работы на злобу дня привлекают внимание пользователей сети

Кого высмеивали лубки про Бабу-ягу

Некоторые исследователи лубка высказывают предположение, что картинки про Бабу-ягу имели сатирический характер. Лубочные изображения «Яга-баба едет с коркодилом дратися» и «Баба-яга на свинье», по их мнению, являются пародией на Петра I и его отношения с Екатериной I. Дмитрий Ровинский считал, что Баба-яга одета в «чухонский» костюм, а это намекает на происхождение Екатерины I.

Фото: архивы пресс-служб

Фото: архивы пресс-служб

Чухонцами на Руси называли прибалтийско-финские народы, а Екатерина I, до принятия православия носившая имя Марта Скавронская, родилась в Ливонии – на территории современной Латвии. Второй намек, по мнению исследователя, кроется в изображенном в углу картинки кораблике – очевидном атрибуте петровского правления.

Другого мнения придерживается филолог и фольклорист Константин Богданов. Он говорит, что простой люд не мог быть настолько осведомлен о личной жизни императора, чтобы увидеть в этом сюжете намеки.

Фото: архивы пресс-служб

Фото: архивы пресс-служб

Представленные листы – это копии картинок, выполненные художниками и исследователями лубка Дмитрием Афанасьевым и Виктором Пензиным.

Пик научного интереса к лубочной картинке в России приходится на 1970–1980-е годы. В 1972 году был опубликован научный труд Ольги Балдиной «Русская народная картинка», основанный на ее диссертации, иллюстрации к которой выполнил Дмитрий Афанасьев. В 1982 году в Москве возникло товарищество художников «Мастерская народной графики “Советский лубок”». Это был клуб энтузиастов, которые изучали и возрождали древнее полузабытое искусство. Во главе мастерской стоял Виктор Пензин, который занимался реконструкцией лубка в формах, приближенных к каноническим, и параллельно разрабатывал стилистику современной народной картинки.

Задний план

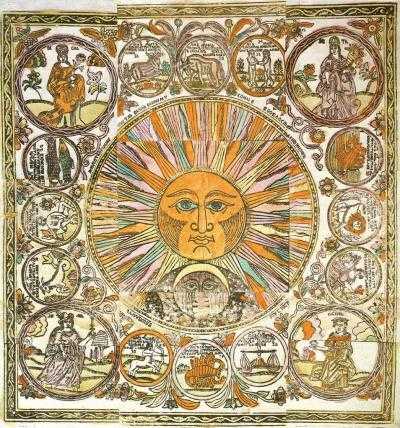

Русские лубки стали популярным жанром во второй половине XVII века. На русский лубок в первую очередь повлияли «ксилографии и гравюры, сделанные в Германии, Италии и Франции в начале 15 века». Его популярность в России была результатом того, насколько дешево и довольно просто было скопировать отпечаток с помощью этой новой техники. Любоксы обычно продавались на различных рынках представителям низшего и среднего класса. Этот вид искусства был очень популярен среди этих двух социальных слоев, потому что они давали им недорогую возможность выставлять произведения искусства в своих домах. Религиозные темы были видны до 1890 года, когда светские темы стали более распространенными. В 1914 году тираж лубка достиг 32 000 наименований, тираж — 130 миллионов.

Современный сельский сарай с лубочной отделкой

Первоначально лубки были гравюрами на дереве. Корен Picture-Библия, 1692-1696 создал самый видный стиль, «старый русский» оказание международной иконописи и предметов, наиболее тесно связаны с фресок Верхней Волги. Однако к середине 18 века гравюры на дереве в основном были заменены гравировкой или офортом , что позволило оттискам быть более детализированными и сложными. После печати на бумаге картину раскрашивали вручную разбавленными темперными красками. Хотя сами принты, как правило, были очень упрощенными и не украшенными, конечный продукт с добавлением темперной краски был на удивление ярким с яркими цветами и линиями. Драматический колорит ранних гравюр на дереве был в некоторой степени утерян с переходом к более детальным гравюрам.

Помимо изображений, эти народные гравюры также включали в себя рассказ или урок, который соотносился с представляемым изображением. Русский ученый Александр Богуславский утверждает, что стиль лубка «представляет собой сочетание традиций русской иконописи и рукописной живописи с идеями и сюжетами западноевропейской ксилографии». Обычно художник лубка включает минимальный текст, который дополняет большую иллюстрацию, которая покрывает большую часть гравюры.

Лубочные картинки

Лубок или лубочные картинки были очень популярной декоративной деталью украшения интерьера в древние времена. Возникли они в Москве. Бродячие торговцы носили их в заплечных коробах, сделанных из луба — нижнего слоя коры деревьев. Печатали эти картинки с липовых досок, а липу в старину тоже называли лубом.

Делали эти картинки следующим образом: сначала на гладкую поверхность доски наносили выбранное изображение. Потом с помощью специальных резцов его углубляли, то есть вырезали те места, которые должны были остаться белыми, не заполненными краской.

Несрезанными оставались лишь контуры рисунков и различные штрихи. Они возвышались над доской и выглядели над ней в виде небольших рельефных стеночек. Верхнюю часть этих стеночек смазывали черной краской, а затем накладывали сверху лист чистой бумаги, промазывали — и таким образом рисунок отпечатывался на бумаге.

Лубочные картинки пользовались большим спросом, хотя стоили они поначалу недешево. Богатые горожане покупали их десятками, и даже отводили для них целые комнаты, увешивая там все стены наподобие картинных галерей. Позже лубочные картинки можно было встретить в интерьере каждой избы, но только в гораздо меньшем количестве.

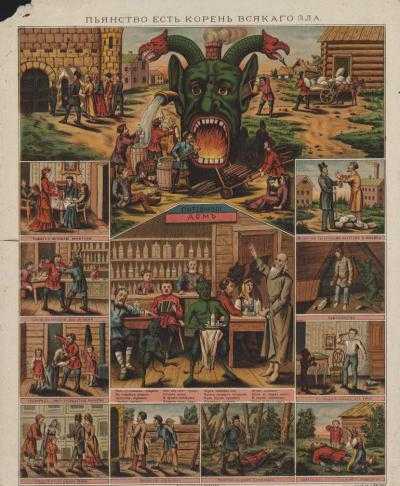

Лубки обязательно имели короткие или длинные надписи или целые обширные тексты, чаще всего веселого, юмористического содержания. Содержание текстов было предназначено как для взрослых, так и для детей.

Изображения на лубочных картинках отличалось большим разнообразием тематики — это были картинки из жизни крестьян и стилизованные портреты известных людей, разные страны и батальные сцены великих сражений, большие города и фантастические, диковинные звери.

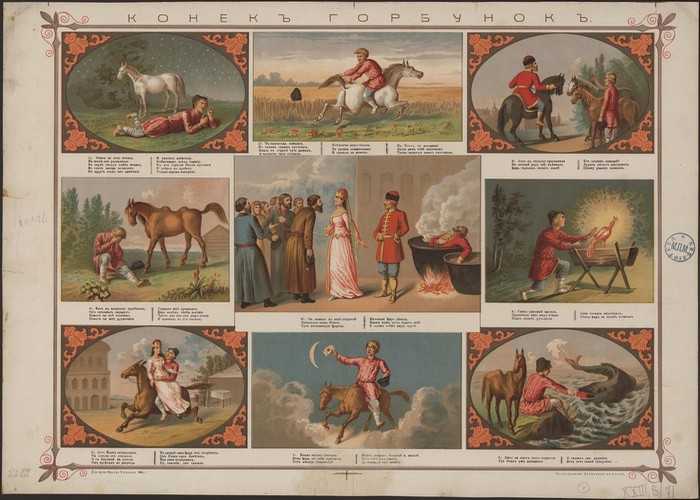

Также большим спросом пользовались лубочные азбуки и календари, песенники и иллюстрации к народным сказкам. Иногда даже целые былины и занимательные повести в них пересказывались и изображались в виде небольших, последовательно расположенных картинках.

Со временем богатые люди стали покупать лубки все реже и реже, а потом и вовсе перестали, потому что уже было налажено производство более качественной печатной продукции, стали издаваться многочисленные журналы и газеты, печатались книги. А вот крестьяне еще долгое время продолжали украшать лубочными картинками свои жилища, и это были главные картины для малообеспеченных слоев населения на то время.

Лубочная живопись в XXI веке

В современное время этот стиль не так популярен, как в эпоху Российской империи. Но это искусство не исчезло окончательно. Его используют в иллюстрации, для создания театральных декораций. Из современных художников выделяют Марину Русанову («Русские пословицы»), Андрея Кузнецова («Аникейка») и Павла Варунина (серия «Потешные листы старообрядцев»).

В таком стиле расписывают интерьеры, выпускают посуду, календари. Работы русских мастеров вдохновляют дизайнеров, которые создают одежду, аксессуары с элементами лубочного орнамента. Еще одно яркое проявление — графический роман или комикс.

Тематика

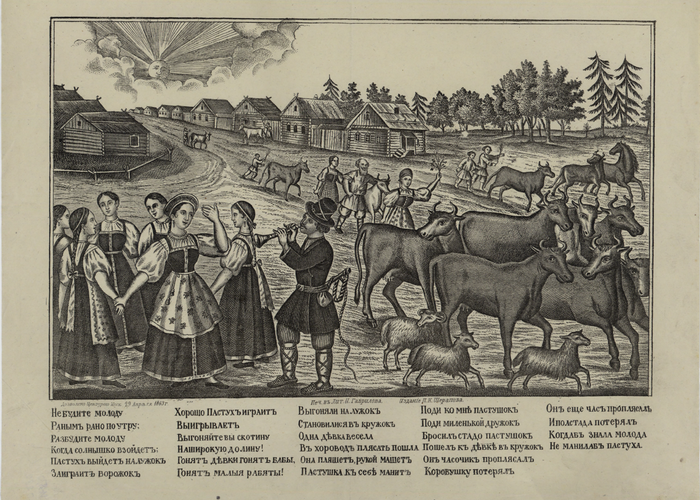

Лубочными сюжетами XVII века служили летописи, устные и рукописные сказания, былины. К середине XVIII столетия популярным стал русский рисованный лубок с изображениями скоморохов, шутов, дворянского быта, придворной моды. Возникло множество сатирических листов. В 30 – 40 годы самым популярным содержанием лубков было изображение народных городских гуляний, празднеств, развлечений, кулачных боев, ярмарок. Некоторые листы содержали по несколько тематических картинок, например, лубок «Встреча и проводы Масленицы» состоял из 27 рисунков, изображавших потехи москвичей разных районов города. Со второй половины столетия распространились перерисовки с немецких и французских календарей, альманахов.

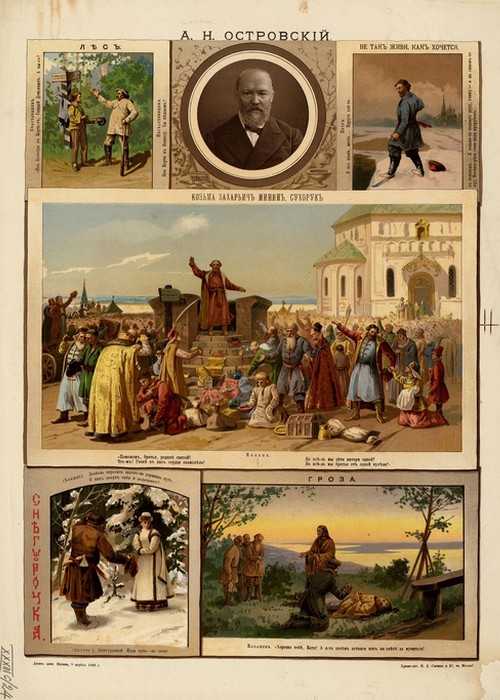

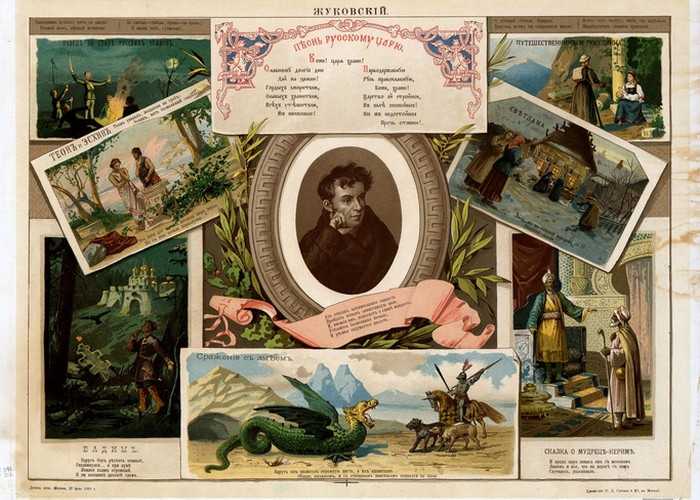

С начала XIX века в лубочных картинках появляются литературные сюжеты произведений Гете, Шатобриана, Франсуа Рене, других популярных в то время писателей. С 1820 годов в моду входит русский стиль, который в печати выразился в деревенской тематике. За счет крестьян возрос и спрос на лубочные картинки. Популярными оставались темы духовно-религиозного, военно-патриотического содержания, портреты царской семьи, иллюстрации с цитатами к сказкам, песням, басням, поговоркам.

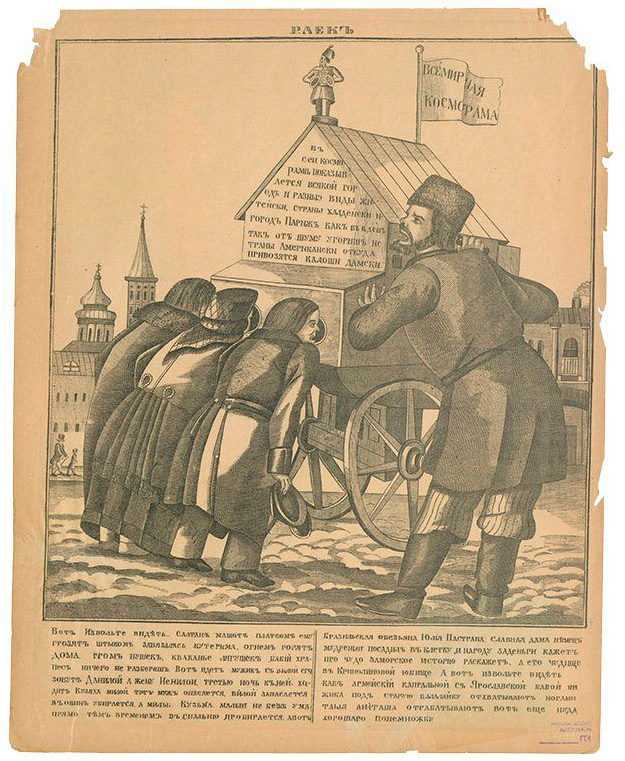

Каким был телевизор XIX века

Раек – пожалуй, самый популярный аттракцион ярмарок дореволюционной России. С конца XVIII века его можно было встретить на ярмарочных площадях в Москве, Нижнем Новгороде, Саратове, Ярославле и других городах. Самое исчерпывающее описание райка дал в середине XIX века искусствовед Дмитрий Ровинский:

«Раек – это небольшой, аршинный во все стороны ящик с двумя увеличительными стеклами впереди. Внутри его перематывается с одного катка на другой длинная полоса с доморощенными изображениями разных городов, великих людей и событий. Зрители, “по копейке с рыла”, глядят в стекла, – раешник передвигает картинки и рассказывает присказки к каждому новому нумеру, часто очень замысловатые».

Фото: архивы пресс-служб

Фото: архивы пресс-служб

Успех представления во многом определялся и прибаутками, которыми раешники сопровождали показ картинок. Комментарии могли быть весьма фривольными, да и сами картинки имели подчас скабрезное содержание. Раек справедливо называют прадедом современного телевидения – с его помощью народ узнавал новости, дивился приключениям героев авантюрных романов и подвигам былинных богатырей.

На представленной здесь литографии изображен раешник за работой. Перед его райком столпились зеваки, разглядывающие картинки и слушающие его комментарии: «Вот, извольте видеть: султан машет платком, ему грозят штыком, завязалась кутерьма, огнем горят дома, гром пушек, кваканье лягушек…»

Расцвет лубка в XVIII столетии

Начиная с 1727 года, после смерти императрицы Екатерины I, выпуск печати в России резко сократился. Большинство типографий, в том числе петербургская, закрылись. А печатники, оставшиеся без работы, переориентировались на производство лубочных картинок, используя типографские медные доски, во множестве оставшееся после закрытия предприятий. С этого времени начался расцвет русского народного лубка.

К середине века в России появились литографские машины, позволявшие многократно умножить количество экземпляров, получить цветную печать, более качественное и детальное изображение. Первая фабрика с 20 станками принадлежала московским купцам Ахметьевым. Возросла конкуренция среди лубочников, сюжеты становились все разнообразнее. Создавались картинки для основных потребителей — горожан, потому отображали они городскую жизнь и быт. Крестьянская тематика появилась лишь в следующем веке.

Военный лубок

Куликовская битва . Масштабный лубок ручной раскраски И. Г. Блинова (тушь, темпера, золото).

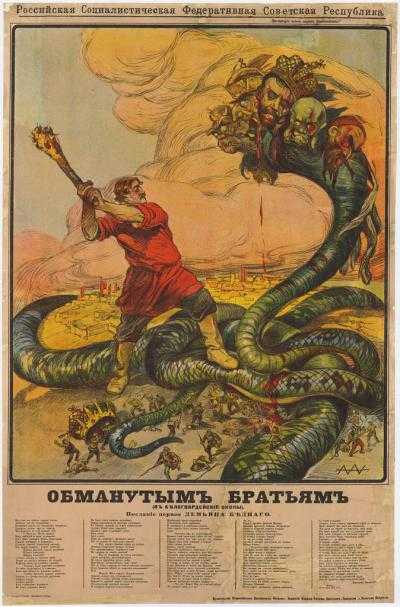

Александр Апсит (1880-1943): Обманутым братьям (Обманутым братьям). 103 x 68 см, 1918 г.

Сатирическая версия играет важную роль в luboks от российского военного времени. Он используется для сатирического изображения Наполеона, изображая русских крестьян как героев войны. Это также вдохновило других россиян на помощь в борьбе с войной, попытавшись «… переопределить русскую национальную идентичность в наполеоновскую эпоху » (Норрис 2). Лубки представляли для русских манеру издеваться над французским врагом и в то же время демонстрировали «русскость» России. «Эти военные лубки высмеивали Наполеона и изображали французскую культуру как выродившуюся» (Норрис 4). Лубок был средством укрепления идеи победы над французскими захватчиками и демонстрации ужасных разрушений, которые Наполеон и его армия причинили России. Чтобы возродить русский дух, лубки продемонстрировали: «Опыт вторжения и последующей русской зимы сделали Наполеона и его войска бессильными, и лубки проиллюстрировали эту точку зрения, изобразив французского вождя и солдат бессильными перед лицом крестьянских мужчин, женщин и мужчин. Казаки »(Норрис 9). Разнообразное изображение русских героев помогло определить и распространить веру в русскую идентичность.

Шаманские лубки

Баба-Яга борется со стражем преисподней

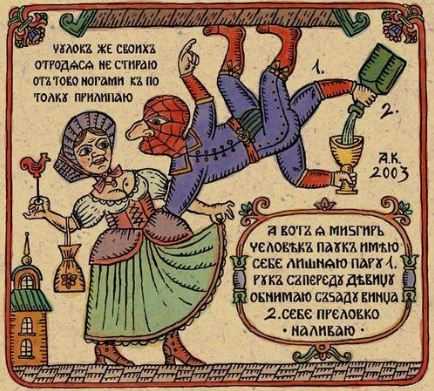

Среди тем, присутствующих в лубках, мы находим шаманизм, а также другие религиозные аспекты. Некоторые из гравюр относятся к колдовству и связаны с шаманской космологией . В некоторых лубках мы изображаем ад и сцены из Страшного суда . Некоторые гравюры на дереве изображают шаманские ады. В гравюрах на дереве мы ассоциируем волков , лошадей , северных оленей и других животных, которые помогают шаманам. Еще один элемент, который можно найти во многих лубках, — это портрет Бабы Яги, сражающейся со стражем преисподней с характерными чертами рептилии.

Баба Яга одета в своеобразные вышитые костюмы. Он связан с фольклором в аспекте, который иногда приносит пользу, но также и, прежде всего, зло. Ее часто изображают верхом на свинье. Этот аспект до сих пор виден в русских народных традициях, особенно во время Масленицы (православный карнавал перед Великим постом), где катание на свиньях было важным моментом. В других лубках олицетворение Масленицы, отправляющейся в Москву для начала гуляний, изображено на спине свиньи (Farrell 735).

Производство лубка в XIX столетии

Начиная с середины века, в Москве работало 13 крупных литографских типографий, наряду с основной продукцией выпускавших лубочные картинки. К концу столетия виднейшим в области изготовления и распространения этой продукции считалось предприятие И. Сытина, которое производило ежегодно около двух миллионов календарей, полутора миллионов листов с библейскими сюжетами, 900 тысяч картинок со светскими сюжетами. Литография Морозова ежегодно выпускала около 1,4 миллиона лубков, фабрика Голышева — близко 300 тысяч, тираж других производств был поменьше. Самые дешевые листы-простовки продавались за полкопейки, самые дорогие картинки стоили 25 копеек.

История «потешных листов»

Искусство лубочной картинки зародилось в Китае. В России предшественником этого жанра считают бумажные иконы, которые массово продавались на ярмарках и в монастырях. Первые религиозные лубки печатали в начале XVII века в Киево-Печерской лавре. Со временем к духовным сюжетам добавились простые и понятные сценки из мирской жизни: такие картинки охотно раскупали.

В XVII веке лубки называли «фряжскими», или немецкими, потешными листами; многие картинки повторяли сюжеты, которые были популярны в Европе. Изначально в Москве ими украшали интерьеры придворные и знать, а потом листы начали покупать и горожане. Вскоре за производством картинок установили надзор.

Представители церкви следили, чтобы в религиозных лубках не было ереси, а чиновники — чтобы изображение царских особ выходило благообразным. Но предписания и указы выполнялись неохотно: на ярмарках часто продавались листы весьма вольного содержания.

Уже в начале XVIII века у знати лубки вышли из моды, а мещане, ремесленники и купцы их по-прежнему охотно раскупали. В 1721 году правительство взялось за народное искусство: к свободной продаже картинки, как мощное средство пропаганды, запретили. Их можно было тиражировать только в типографиях и только по специальному разрешению.

В XIX веке лубок полюбили крестьяне: картинки украшали стены практически каждой деревенской избы. Знать и профессиональные художники считали этот жанр низкопробным народным искусством, но при этом тиражи лубков исчислялись тысячами.

В самых отдаленных уголках страны и небольших деревнях картинками торговали бродячие торговцы — коробейники, или, как их еще называли, офени. Вместе с галантерейными и другими товарами они продавали лубочные листы и календари, которые оптом закупали в московских мастерских.

Потешные картинки при Петре

Желая угодить государю, рисовальщики для потешных листов придумывали забавные сюжеты. Например, битву Александра Македонского с индийским царем Пором, в которой греческому античному полководцу придавалось явное портретное сходство с Петром I. Или сюжет черно-белого оттиска про Илью Муромца и Соловья-разбойника, где русский богатырь и обликом, и одеждой соответствовал образу государя, а разбойник в шведской военной форме изображал Карла XII. Некоторые сюжеты русского лубка, возможно, заказывал сам Петр I, как, например, лист, в котором отражены реформаторские предписания государя от 1705 года: русский купец, облаченный в европейскую одежду, готовится обрить бороду.

Печатники получали заказы и от противников петровских реформ, правда, содержание крамольных лубков было завуалировано аллегорическими образами. После смерти царя распространился известный лист со сценой похорон мышами кота, где содержалось множество намеков на то, что кот — это покойный государь, а довольные мыши — земли, завоеванные Петром.

Как о злоключениях Аники-воина безграмотные читали

Также в народе ходила история о «храбром» Анике-воине, который разорял беззащитных людей и хвастался своей силой. Однажды встретилась ему Смерть и упрекнула его в бахвальстве, на что Аника ответил ей: «Не больно страшна: я мизинцем поведу – тебя раздавлю!» Поняв, что Смерть неуязвима, он стал молить ее о пощаде, но костлявая собеседница хладнокровно убила хвастуна.

Фото: архивы пресс-служб

Фото: архивы пресс-служб

Эта литография сочетает классические принципы лубочного изображения – плоскостную композицию, небрежную раскраску ярким цветом – с очень интересным приемом удвоения. Зритель видит Анику сразу и живым, и мертвым. Этот прием позволял даже человеку, не умеющему читать, понять сюжет.

«Рисуем в стиле русский лубок»

В 2016 году под этим названием в издательстве «Хоббитека» вышла книга Нины Величко, адресованная всем, кто интересуется народным изобразительным творчеством. В труде собраны статьи развлекательного и познавательного характера. На основе работ старых мастеров автор обучает особенностям лубочного рисунка, объясняет, как рисовать поэтапно картинку, вписанную в рамку, изображать людей, деревья, цветы, дома, выводить стилизованные буквы и другие элементы. Благодаря увлекательному материалу, технику и свойства лубочной графики освоить совсем не сложно, чтобы самостоятельно создать яркие развлекательные картинки.

В Москве на Сретенке расположен музей русского лубка и наивного искусства. Фундамент экспозиции составляет богатая коллекция директора этого заведения Виктора Пензина. Экспозиция лубочных картинок, начиная с XVIII века и заканчивая нашими днями, вызывает немалый интерес посетителей. Не случайно музей находится в районе Печатникова переулка и Лубянки, где более трех веков назад проживали те самые типографские работники, которые находились у истоков истории русского лубка. Здесь зарождался стиль фряжских потешных картинок, а листы для продажи вывешивались на ограде местной церкви. Возможно, экспозиции, книги и демонстрация картинок в интернете возродят интерес к русскому лубку, и он вновь войдет в моду, как это бывало неоднократно с другими видами народного творчества.

Подробное описание

Термин произошел от досок особого пиления, которые назывались луб. В XV веке на них писали планы, чертежи, наброски. Позже народные умельцы стали изображать картинки, которые стали называть лубок. Мастера работали в техниках ксилографии, литографии, гравюры, потом их раскрашивали вручную. С развитием жанра появились новые виды лубков.

Солнце на лето, зима на морозМарина Русанова

Отличительная черта незамысловатых картинок — простота исполнения, минимальное использование изобразительных средств. Умельцы писали грубыми мазками, цвета для своих рисунков выбирали яркие. Часто лубок представлял собой подробное повествование с пояснительными подписями. Такие картинки нередко были дополнением к основному изображению.

Русский лубок обладает отличительными чертами, выделяющими его среди других видов народного творчества:

- использование ярких красок для прорисовки контура изображения;

- грубые мазки;

- ограничение в размерах оттиска и формы;

- поясняющая подпись, для которой выбирали мелкий шрифт.

Много выбирать — женатым не бывать

Позже лубочную живопись приобрела политическую направленность. Но этот жанр оставался любимым у крестьян, так как заменял им газеты. Сюжеты стали усложняться, мастера стали высмеивать пороки общества. Поэтому производство картинок контролировала полиция. В современном искусстве лубок почти не встречается. Но труды народных умельцев можно увидеть в музеях и на выставках.

Антология русского лубка: от «потешных» картинок до познавательных иллюстраций.

Лубок – народные картинки на популярные сюжеты с поясняющим текстом, в качестве которого могли использоваться пословицы, простеньких стихотворения или небольшие рассказы. Нередко лубочные картинки были намеренно декоративны и даже гротескны. Благодаря своей дешевизне они пользовались огромным спросом даже у беднейших слоёв населения. Рассматривая эти картинки с удивлением замечаешь, что многие из них актуальны и сегодня.

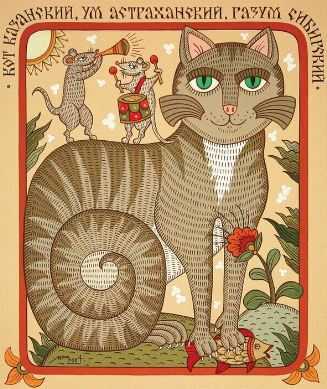

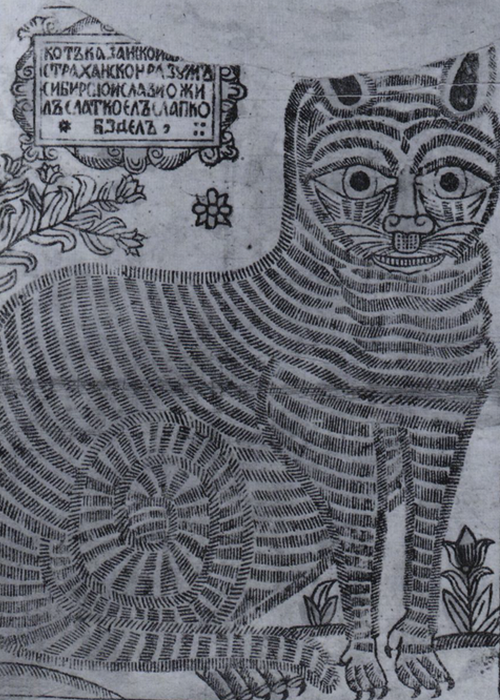

Кот казанский. Автор неизвестен. 1800-е г.

Сегодня точно неизвестно, как и почему назвал эти картинки «лубочными». По одной из версий название картинки получили из-за того, что вырезали их на липовых досках. По другой – картинки эти продавали в офени-коробейники в лубяных коробах. А кто-то утверждает, что название пошло с Лубянки – московской улицы, где жили мастера по изготовлению этих картин. Но так или иначе, именно лубки – народные юмористические картинки, которые продавались на ярмарках с 17-го до начала 20-го веком, считались самым популярным и самым массовым видом художественного творчества на Руси.

Греческая героиня Бобелина. Лит. Т-ва И.Д.Сытина., 1839 г.

Картинки продавали в по 1-2 копейки за штуку или партиями по 100 штук по рублю. В Москве лубок можно было купить у стен Кремля – на мосту у Спасских ворот, где вcякий люд толпился с раннего утра и до темна. Для царского обихода «потешные» лиcты продавали в Овощном ряду.

Лубок – это оттиск или гравюра, которые получают на бумаге с деревянного клише. Сначала лубочные картинки быть только черно-белыми. Ими украшали боярские хоромы и царские палаты, а уже позже картинки стали цветными, а их производство – массовым.

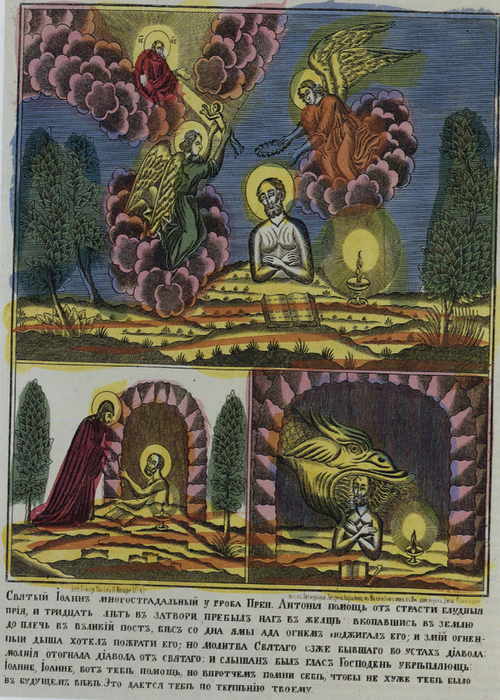

Святой Иоанн Многострадальный. Москва. Литогр. А.Абрамова. 1876 г.

Позже картинки начали раскрашивать. Занимались этим женщины под Владимиром и под Москвой, пользуясь при этом заячьими лапками. Порой такие картинки чем-то напоминали современную раскраску для малышей – торопливую, неумелую, а порой и нелогичную по цвету. Но среди дошедших до нас лубков учёные сегодня выделяют много картинок с неожиданно свежими и неповторимыми сочетаниями.

А.Н. Островский. Москва. Хромолитография И.Д. Сытина и Ко. 1888 г.

Если представители высших слоёв общества относились к лубку несерьёзно и отказывались признавать эти картинки искусством, у крестьянского люда они пользовались огромной популярность. Хотя иногда мастера простолюдины-самоучки рисовали их на самой дешёвой серой бумаге. В те далёкие времена о бережном сохранении лубков никто не заботился – никому и в голову не приходило, что через пару столетий эти картинки будут считать шедеврами русской народной живописи. Современные же искусствоведы считают, что лубок вобрал в себя и историю древней Руси, и народный юмор, и природный талант русского народа. В них истоки и красочной литературной иллюстративности, и живой карикатуры.

1888 г.

Шло время, и технология изготовления лубка существенно изменилась. В 19-ом веке рисунки делали уже не на дереве, а на металлических пластинах. Это позволило лубочных дел мастерам изготавливать более тонкие и изящные картины. Стала богаче и гораздо более яркий цветовая гамма «потешных» картинок.

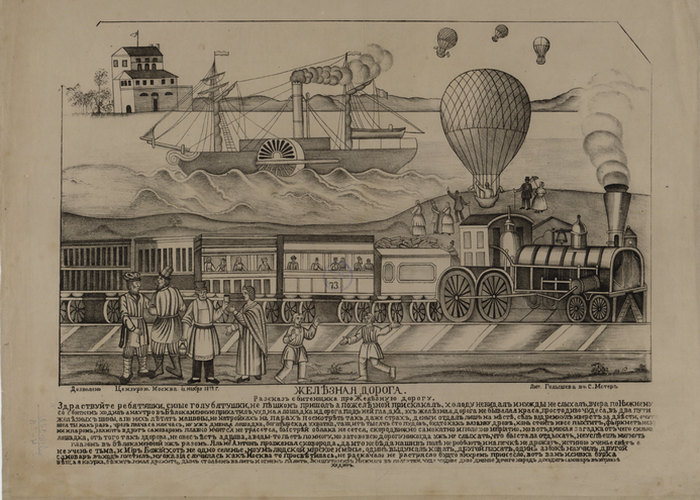

Лубочные картинки на протяжении долгого времени были главной духовной пищей для простого народа, источником новости (поскольку газет быть критически мало) и знаний. А лубок стоил не дорого и распространялся по всей стране, несмотря на огромные российские расстояния. На лубке можно было найти и картинки околонаучной тематики, и сатирические сочинения, и виды городов с описанием, и арифметику, и буквари, и хиромантию с космографией. Популярны были и календари с полезной бытовой информацией.

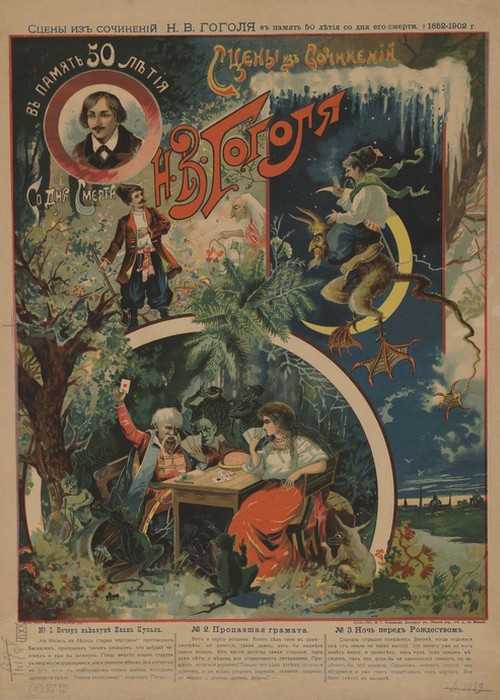

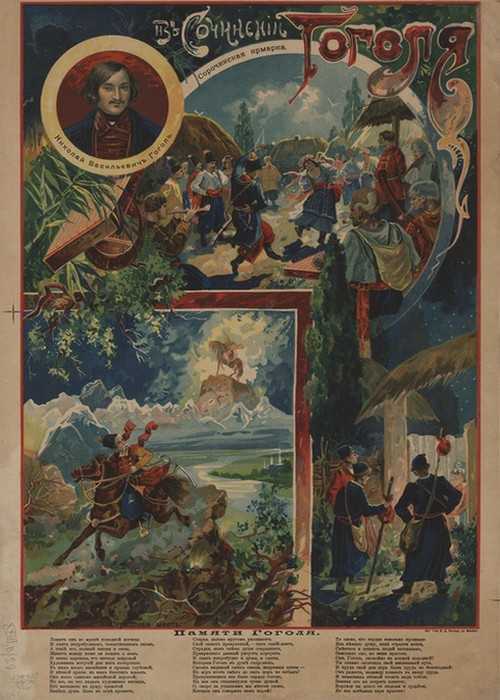

Сцены из сочинений Н.В. Гоголя в память 50-летия со дня его смерти.Москва . Хромолитография М.Т. Соловьева. 1901 г.

Из сочинений Гоголя. Памяти Гоголя. Лежит он в мраке холодной могилы и спит непробудным, таинственным сном. Москва. Литография Т-ва И.Д. Сытина и Ко. 1902 г.

Упадок лубка начался в конце 19-го века, когда появилось фабричное производство картинок.

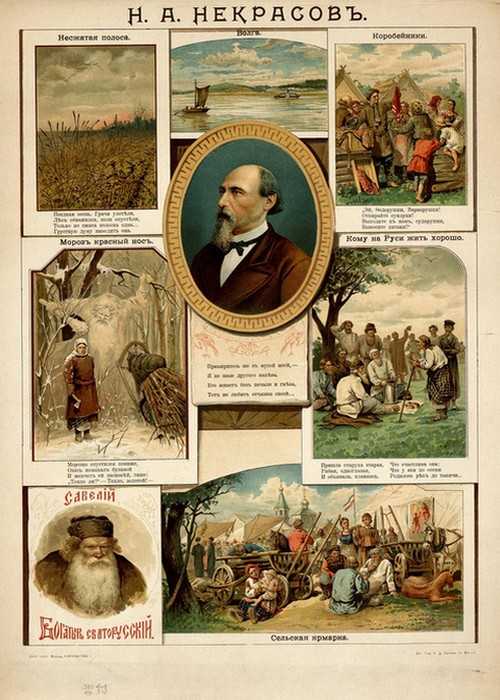

Н.А. Некрасов. Москва. Литография Т-ва И.Д. Сытина и Ко. Москва. Литография Т-ва И.Д. Сытина и Ко. 1902 г.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ У Владимира Ивановича Даля, автора «Толкового словаря живого великорусского языка», была самая большая коллекция лубка. В его коллекции были все без исключения вышедшего в тому времени.

http://kulturologia.ru/blogs/270216/28595/http://fb.ru/article/430008/narodnyiy-russkiy-lubok-istoriya-opisanie-tehnika-i-fotohttp://www.liveinternet.ru/users/5674892/post385606975/

Техника выполнения

Каждый этап работы над русским лубком имел свое название и выполнялся разными мастерами.

- Вначале контурный рисунок создавался на бумаге, на подготовленную доску его карандашом наносили знаменщики. Такой процесс назывался знаменованием.

- Затем к работе приступали резчики. Острыми инструментами они делали углубления, оставляя тонкие стенки по контуру рисунка. Эта деликатная кропотливая работа требовала особой квалификации. Готовые для оттисков доски-основы продавали заводчику. Первые лубочники-граверы по дереву, а затем и по меди, жили в Измайлово, деревне под Москвой.

- Доска смазывалась темной краской и с наложенным на нее листом дешевой серой бумаги помещалась под пресс. Тонкие стенки с доски оставляли черный контурный рисунок, а места вырезанных углублений сохраняли бумагу неокрашенной. Такие листы назывались простовками.

- Картины с контурными оттисками отвозили цветальщикам — деревенским артельщикам, занимавшимся раскраской картин-простовок. Эту работу выполняли женщины, часто дети. Каждый из них расписывал до тысячи листов в неделю. Краски артельщики делали сами. Малиновый цвет получался из вареного сандала с добавкой квасцов, голубой колер давал лазурит, различные прозрачные тона извлекались из обработанных растений и древесной коры. В XVIII веке с появлением литографии профессия цветальщиков почти исчезла.

По причине износа доски часто копировались, это называлось переводом. Изначально доску резали из липы, затем стали использовать грушу и клен.

Лубок, произведение графики

Лубок, народная картинка, произведение графики (преимущественно печатной), отличающееся доходчивостью образа и предназначенное для массового распространения. Лубку свойственны простота техники, лаконизм изобразительных средств (грубоватый штрих, обычно яркая раскраска), часто рассчитанных на декоративный эффект, тенденции к развёрнутому повествованию (серии лубка, лубочные книжки-картинки), нередко взаимодополняемость изображения и пояснительной надписи. Лубок, исполняемый, как правило, мастерами- ремесленниками, является видом народного творчества, но к лубку обычно относят и произведения профессиональной графики, заимствующие отдельные лубочно-фольклорные приемы. Древнейшие лубки появились в Китае и исполнялись первоначально от руки, а с VIII в. — в гравюре на дереве. Европейский лубок, исполненный в технике гравюры на дереве, известен с XV в. С XVII в. распространился лубок в технике гравюры на меди, а с XIX в. — литографии. Становление европейского лубка связано с такими видами позднесредневековой массовой изобразительной продукции, как бумажные иконки, распространявшиеся на ярмарках, в местах паломничества. Религиозные образы в лубке приобретали оттенок наглядно-нравоучительной занимательности. В годы социально-революционных движений лубок использовали как публицистическое оружие — «летучие листки» времён Реформации и Крестьянской войны в Германии 1524-26, лубок эпохи Великой французской революции 1789-94 и др.; повествуя об исторических событиях, баталиях, редких явлениях природы, лубок выполнял функции средств массовой информации. Своеобразен русский лубок XVIII в., отличающийся декоративным единством композиции и раскраски, независимостью от приёмов профессиональной графики. В XIX в. к образам лубка всё чаще обращались мастера профессионального искусства или непосредственно его имитировавшие (в России, например, А. Г. Венецианов, И. И. Теребенёв, И. А. Иванов — авторы раскрашенных офортов, посвященных Отечественной войне 1812), или вдохновляющиеся отдельными его приёмами и темами (Ф. Гойя, О. Домье, Г. Курбе). Яркой красочностью отличается восточный лубок (китайский, индийский), первоначально нередко имевший магический смысл. Намеренное обращение к формам лубка (см. Примитивизм) проявилось в конце XIX-XX вв. в творчестве многих художников; А. Дерена, Р. Дюфи, П. Пикассо, мастеров объединения «Мост» в Германии и так далее. В советском искусстве приёмы лубка были творчески использованы В. В. Маяковским и другими для создания плакатов и агитационных картинок, а также Т. А. Мавриной для иллюстрирования детских книг.

Лит.: Д. А. Ровинский, Русские народные картинки, т. 1-5 (текст), т. 1-4 (атлас), СПБ, 1881; В. М. Алексеев, Китайская народная картинка, М., 1966; , Лубок. , М., 1968; О. Балдина, Русские народные картинки, М., 1972; Duchartre P.-L., Saulnier R., L’imagerie populaire, P., 1926.

-

Локальный цвет

-

Люкарна

Родительская категория: История | Культура

Категория: Термины | Понятия

Технология изготовления лубка: от липовой доски до литографии

Картинки изначально печатали с липовых досок. По одной из версий, именно от липы, называемой в старину лубом, и появилось слово «лубок». Их изготавливали в несколько этапов: сначала художник-самоучка наносил рисунок на дощечку, затем вырезал его специальными инструментами и после покрывал материал краской. Углубления при печати оставались белыми, под прессом на бумагу переходили лишь прокрашенные выступающие участки. Первые лубки были черно-белыми, их печатали на недорогом материале серого цвета.

Но уже в XVII веке появились печатные мастерские. Спустя столетие император Петр I основал в Москве гравировальную палату там работали лучшие художники, которые обучались в Европе. На смену деревянным доскам пришли медные пластины: на металл так же наносили рисунок, процарапывали специальными инструментами, покрывали краской и делали оттиски. Обновленная технология позволяла добиться тонких и плавных линий и добавить в лубок мелкие детали.

Отпечатанные заготовки отвозили в артели в подмосковных деревнях, где их за небольшую плату раскрашивали женщины и дети, используя всего четыре цвета. Часто работу выполняли небрежно, но покупатели ценили яркие картинки за юмор, а не за качество исполнения. В XIX веке появились фабрики, на которых массово печатали листы. Удешевила производство новая технология — печать с плоской поверхности камня. На лубки был высокий спрос: издатели к концу XIX века производили сотни тысяч экземпляров, что приносило им хороший доход.