Онлайн-архив: оптические иллюзии и невозможные гравюры Маурица Эшера

Мауриц Корнелис Эшер (1898-1972) – один из самых выдающихся художников-графиков в мире. Прежде всего известен изображениями с невозможными фигурами, невозможной архитектурой, невозможной реальностью.

Его произведения можно увидеть на многих веб-сайтах в интернете и в различных художественных произведениях. Литография «Относительность» присутствует в фильме «Лабиринт» в одной из комнат Города Гоблинов.

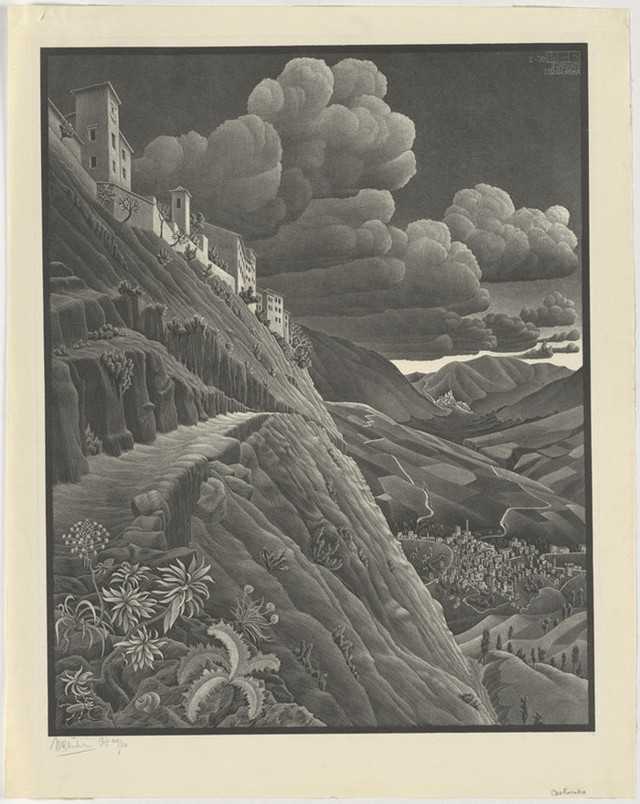

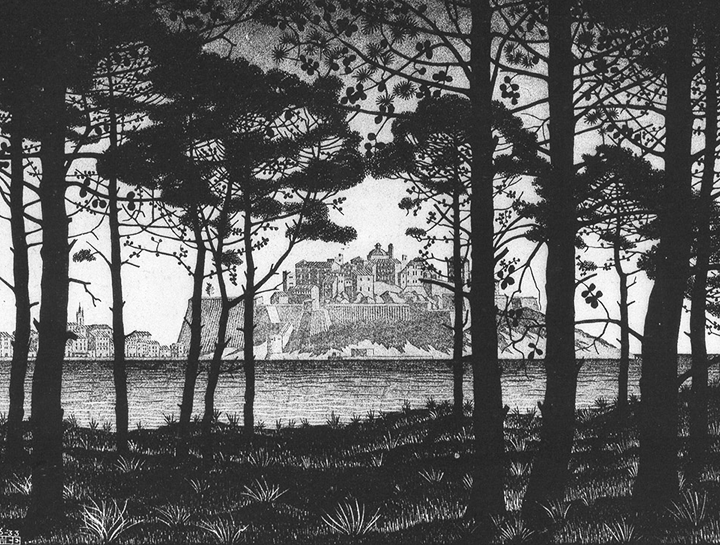

В своих работах Эшер исследовал понятия бесконечности и симметрии, экспериментировал с архитектурой, перспективой и невозможными пространствами. Хотя в годы, которые он провёл в Италии, мастер создал ряд замечательных реалистичных работ. Например, литография «Кастровальва», на которой изображено селение на вершине крутого холма.

В 50-х и 60-х годах творчество Эшера вызвало интерес среди учёных и математиков. Он говорил: «Хотя я абсолютно несведущ в точных науках, мне иногда кажется, что я ближе к математикам, чем к моим коллегам-художникам».

Он переписывался с учёными, читал научные статьи и включал их идеи в свои работы.

Картину «Спускаясь и поднимаясь» Эшер создал под влиянием эффекта «лестницы Пенроуза», о котором прочитал в статье Лайонела Пенроуза и Роджера Пенроуза.

Работы Эшера продолжают изумлять миллионы людей во всём мире. В них угадывается его способность к проницательному наблюдению за окружающим миром и выражению собственных фантазий. Мауриц Эшер показывает зрителям, что реальность удивительна, постижима и увлекательна.

88 оцифрованных литографий и гравюр Маурица Эшера в высоком разрешении предоставила Бостонская публичная библиотека, отсканировав свою коллекцию и сделав её доступной для интернет-пользователей. Работы опубликованы на сайте некоммерческой организации Digital Commonwealth. Их можно увеличивать и рассматривать в мельчайших деталях.

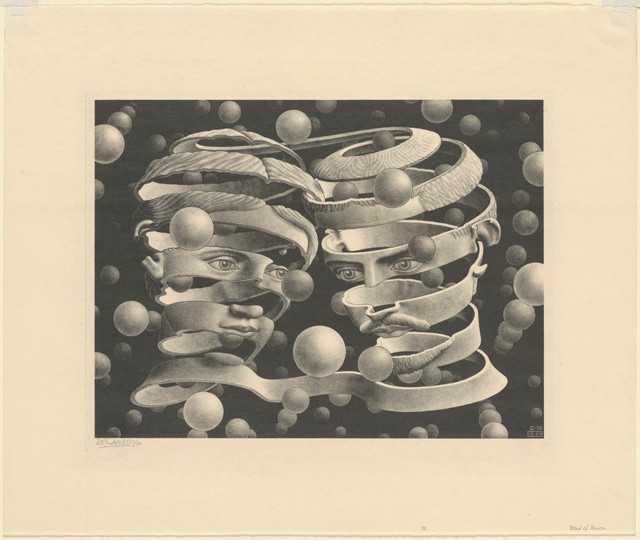

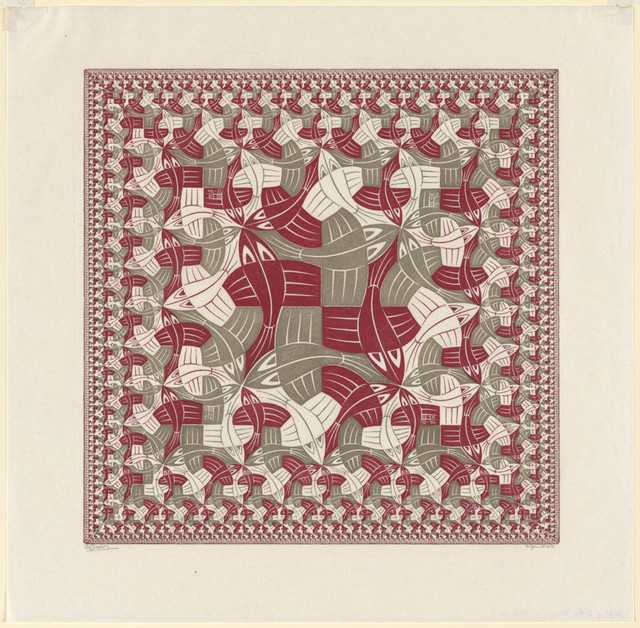

- «Мозаика II», июль 1957 года.

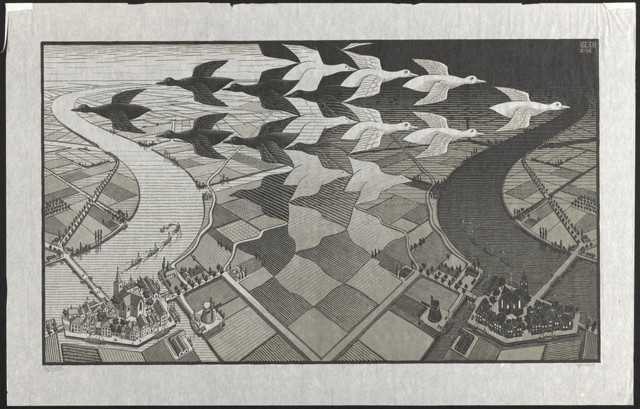

- «Небо и вода», июнь 1938 года.

- «Спускаясь и поднимаясь», март 1960 года.

- «Ад» (копия картины Иеронима Босха), ноябрь 1935 года.

- «Автопортрет в сферическом зеркале», апрель 1950 года.

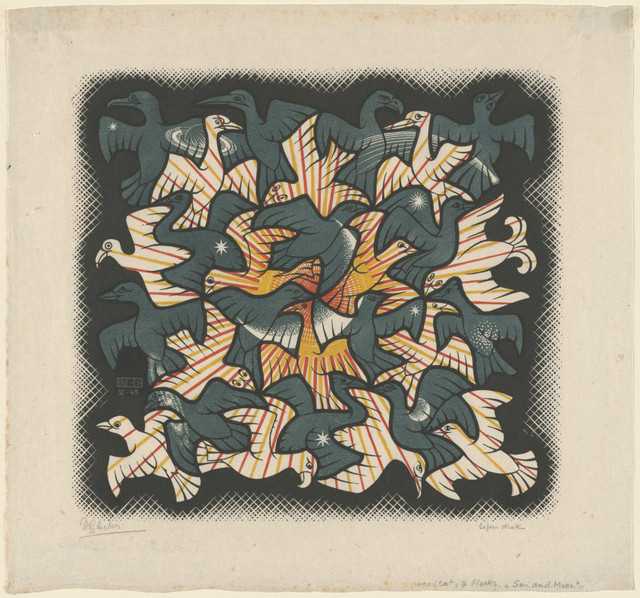

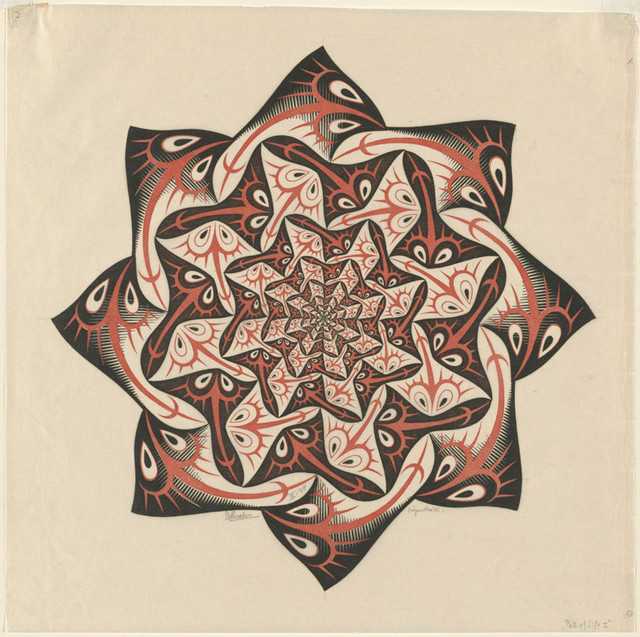

- «Пятый день сотворения», февраль 1926 года.

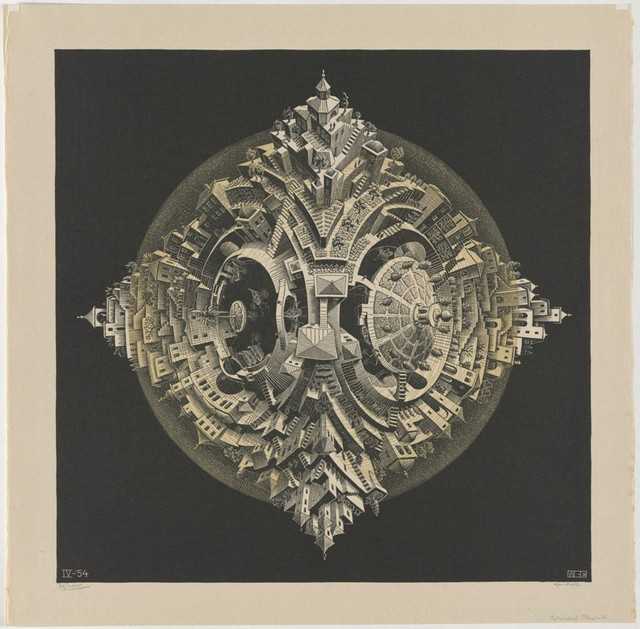

- «Другой мир», январь 1947 года.

- «Звёзды», октябрь 1948 года.

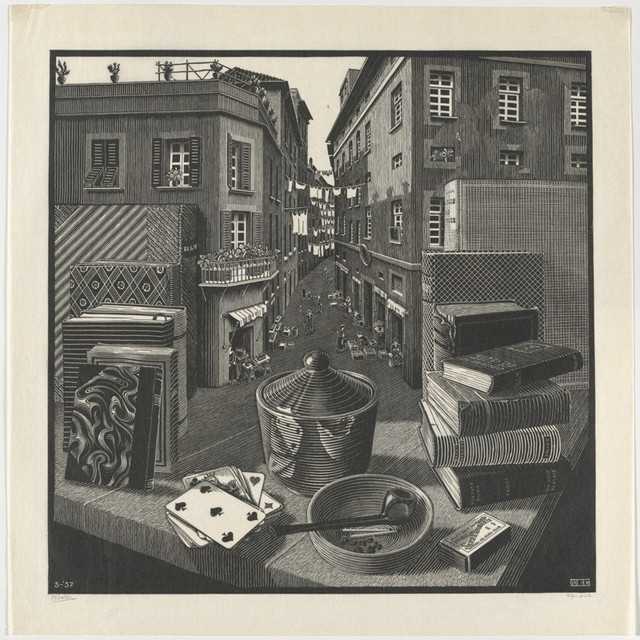

- «Балкон», июль 1945 года.

- «Бельведер», май 1958 года.

- «Относительность», июль 1953 года.

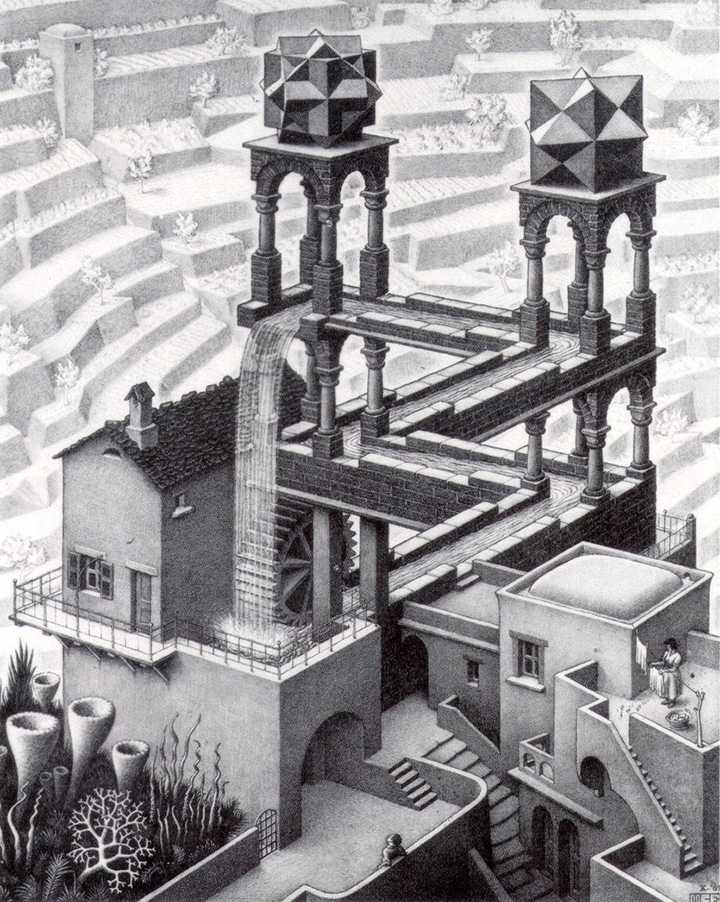

- «Водопад», октябрь 1961 года.

Снова перемена мест

В конце 1950-х Эшер бывает в Канаде – сюда осенью 1958 года по окончании учёбы эмигрировал старший сын художника, Джордж. К тому же заокеанская публика, новые знакомства и места манят интересными возможностями. Здесь художник изучает статью математика Кокстера с занятными образцами замощения плоскости (заполнения очертаниями фигур без пробелов и наложений). Соблюдая подобный принцип, когда уменьшаются или увеличиваются определённые объекты при удалении от центра круга, Эшер создаёт несколько интересных работ.

В 1960-м читает лекции о симметрии в университетах Канады и США. Много публикуется, издаёт сборник «Графические работы» с собственными комментариями к 76 произведениям – художник становится центром внимания журналистов и читателей изданий.

Эшер и неевклидово пространство

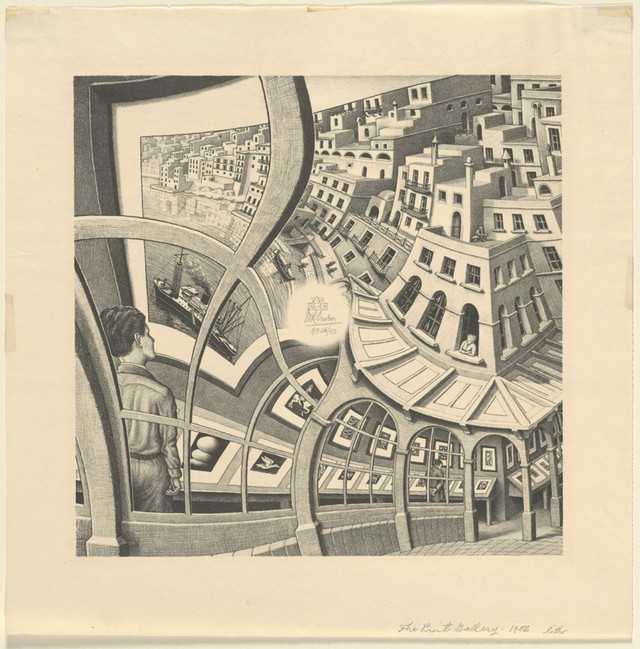

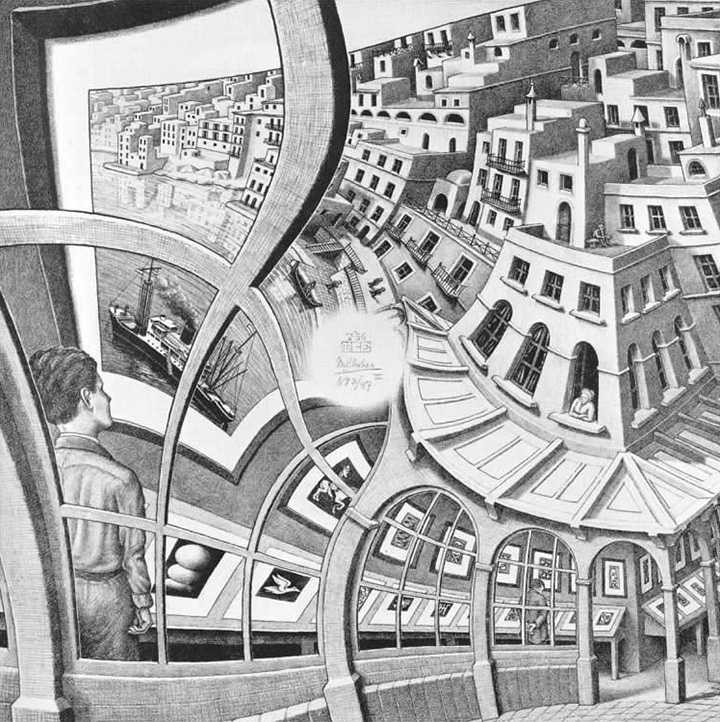

М.К.Эшер. «Картинная галерея», 1956

Самые знаменитые работы Эшера построены как визуальные обманки, но по сути являются визуальным воплощением неевклидова пространства — то есть такого пространства, в котором параллельные прямые спокойно могут пересекаться. Эшер не доказывал теорем с помощью своих рисунков, просто демонстрировал удивительные возможности нашего восприятия. Эти поиски, надо сказать, были вполне в русле авангардного искусства. Один из интересных примеров проявления неевклидовой геометрии в работах Эшера — «Картинная галерея». Здесь переплетаются два пространства — галереи и картины, которая висит в галерее. Так как перспектива построена по незнакомому нам принципу, сразу разобраться в происходящем непросто. Но постепенно мы понимаем, что видим ситуацию одновременно с нескольких сторон — мужчина в картинной галерее смотрит на картину, мы смотрим на него, а женщина, изображенная на картине, — на мужчину из галереи. Это немного напоминает поиски кубистов, которые отказывались от реалистичности в поисках широты взгляда. Еще один пример неевклидового пространства в работах Эшера — гравюра «Относительность».

Детство

Мауриц Эшер родился 17 июня 1898 года в нидерландском городе Леуварден – он стал пятым, младшим, сыном в семье инженера. С детства имел слабое здоровье, проблемы с которым сопровождали его всю жизнь. По этой причине плохо учился в школе, был замкнутым ребёнком, слыл странным мальчиком, не имеющим друзей. Учёба в период 1912-1918 годы завершилась провалом на экзаменах. Даже по рисованию, которое было его любимым предметом, он не смог аттестоваться. Но первая его графическая работа, портрет отца на фиолетовом линолеуме, сделана именно в эти годы (в 1916-м). В разное время увлекался музыкой, поэзией, пробовал освоить архитектуру, которая привлекала его более всего.

Эшер и оптические иллюзии

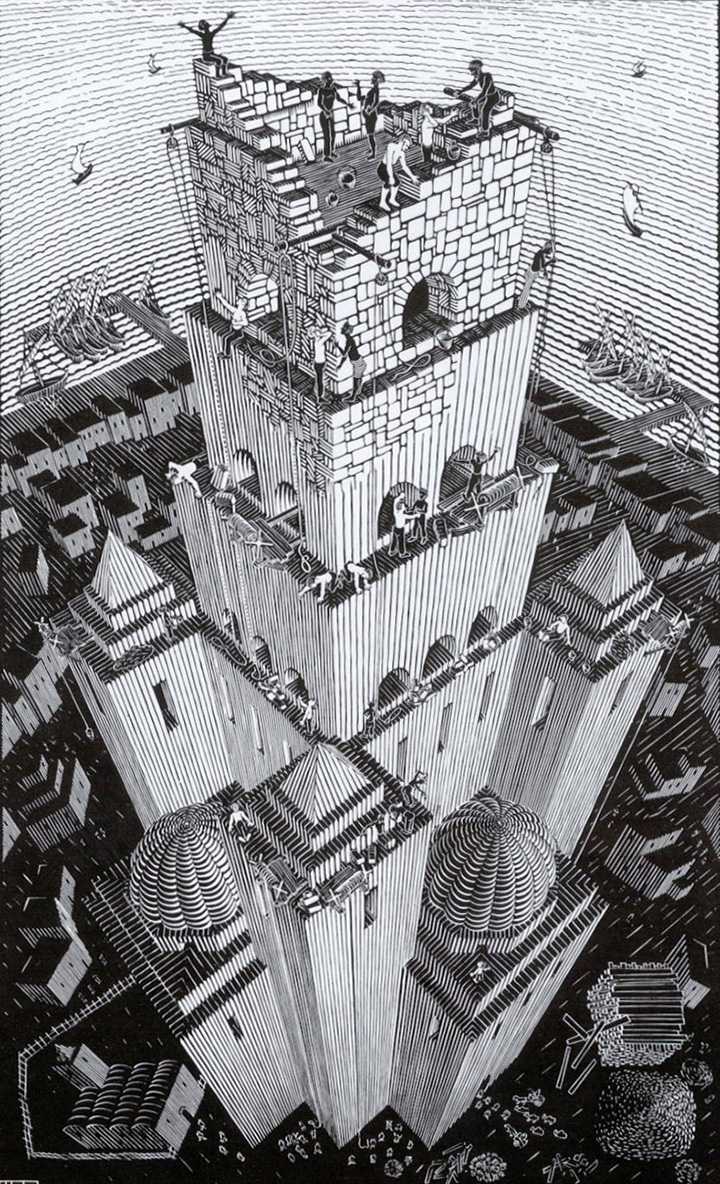

М.К.Эшер. «Вавилонская башня», 1958

Уже в самых ранних своих работах Эшер экспериментировал с перспективой как способом изменить взгляд зрителя на картину. Этими экспериментами он отчасти обязан опыту искусства Возрождения — ведь так называемая прямая перспектива, которая была взята за основу ренессансной живописи, — это, в общем, точно такая же условность, как и «обратная перспектива», используемая в византийской иконописи. Идеальные пропорции — не меньшая иллюзия, чем искажение пространства, это Эшер хорошо понимал. Он начал создавать картины со сложной перспективой во время путешествий по Италии — когда выполнил работу под названием «Вавилонская башня».

Мозаики

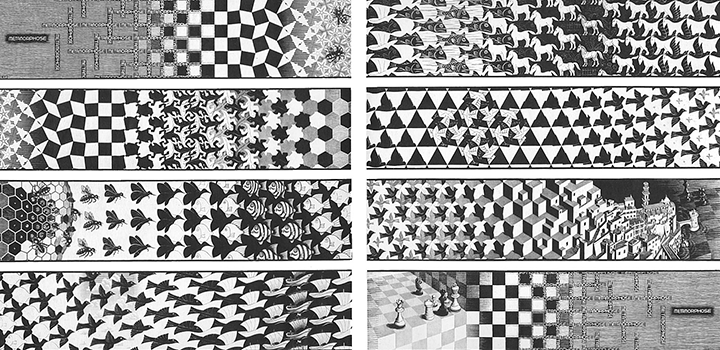

Регулярное разбиение плоскости, называемое «мозаикой» — это набор замкнутых фигур, которыми можно замостить плоскость без пересечений фигур и щелей между ними. Обычно в качестве фигуры для составления мозаики используют простые многоугольники, например, квадраты или прямоугольники. Но Эшер интересовался всеми видами мозаик — регулярными и нерегулярными (прим. перев. нерегулярные мозаики образуют неповоряющиеся узоры) — а также ввел собственный вид, который назвал «метаморфозами», где фигуры изменяются и взаимодействуют друг с другом, а иногда изменяют и саму плоскость.

Интересоваться мозаиками Эшер начал в 1936 году во время путешествия по Испании. Он провел много времени в Альгамбре, зарисовывая арабские мозаики, и впоследствии сказал, что это было для него «богатейшим источником вдохновения». Позже в 1957 году в своем эссе о мозаиках Эшер написал:

В математических работах регулярное разбиение плоскости рассматривается теоретически. Значит ли это, что данный вопрос является сугубо математическим? Математики открыли дверь ведущую в другой мир, но сами войти в этот мир не решились. Их больше интересует путь, на котором стоит дверь, чем сад, лежащий за ней.

Математики доказали, что для регулярного разбиения плоскости подходят только три правильных многоугольника: треугольник, квадрат и шестиугольник. (Нерегулярных вариантов разбиения плоскости гораздо больше. В частности в мозаиках иногда используются нерегулярные мозаики, в основу которых положен правильный пятиугольник.) Эшер использовал базовые образцы мозаик, применяя к ним трансформации, которые в геометрии называются симметрией, отражение, смещение и др. Также он исказил базовые фигуры, превратив их в животных, птиц, ящериц и проч. Эти искаженные образцы мозаик имели трех-, четырех- и шестинаправленную симметрию, таким образом сохраняя свойство заполнения плоскости без перекрытий и щелей.

Трудные 1940-е

К 1940-м годам в семье Эшера и в самой Европе произошли существенные перемены. В 1938 году семья пополнилась ещё одним сыном, Яном. В 1939-м, дожив до 96 лет, умер отец художника. В 1940-м – мать, но оккупация нацистами Брюсселя, где тогда жил художник, не позволила Эшеру попрощаться с ней.

Нацистский режим семья художника пережила в Нидерландах, куда переехала в начале 1941-го. Удавалось получать заказы, так и протянули. По окончании войны Эшер принял участие в выставке художников, которые смогли избежать сотрудничества с фашистами и при этом уцелеть. Можно было выдохнуть и погрузиться в творчество.

Время от времени художник выставлял свои графические работы, общался с публикой, рассказывая о способах создания наиболее заинтересовавших произведений, на некоторые находились покупатели. Имя художника всё чаще стало появляться в прессе.

Мауриц Корнелис Эшер

Подписаться на новости

По завершению обучения, Мауриц Эшер отправился путешествовать по Италии, где и встретил свою будущую жену Жетту Уимкер. Молодые супруги поселились в Риме, где прожили до 1935 года. В течение всего этого времени Эшер регулярно путешествовал по Италии и делал рисунки и наброски. Многие из них в дальнейшем использовались в качестве основы для создания гравюр по дереву.

В конце 1920-х годов Эшер стал достаточно популярным в Нидерландах и на этот факт во многом повлияли родители художника. В 1929 году он провел пять выставок в Голландии и Швейцарии, которые получили достаточно лестные отзывы критиков. В этот период картины Эшера впервые были названы механическими и «логическими».

В 1931 года художник обратился к торцовой ксилографии. К сожалению, успешность художника не приносила ему больших денег, и он зачастую обращался за материальной помощью к своему отцу.

Родители на протяжении всей своей жизни поддерживали Маурица Эшера во всех его начинаниях, поэтому когда в 1939 умер отец, а годом позже мать, Эшер чувствовал себя не самым лучшим образом.

В 1946 году художник заинтересовался технологией глубокой печати, отличавшейся определенной сложностью в исполнении. По этой причине до 1951 года Эшер выполнил всего семь оттисков в манере меццо-тинто и больше не стал работать в этой технике. В 1949 году Эшер с двумя другими художниками организовали большую выставку своих графических работ в Роттердаме, после ряда публикации о которой, Эшер стал известен не только в Европе, но и в США. Он продолжил работать в выбранном ключе, создавая все новые и порой неожиданные произведения искусства.

Одной из самых примечательных работ Эшера является литография «Водопад», основанная на невозможном треугольнике. Водопад играет роль вечного двигателя, а башни кажутся одинаковой высоты, хотя одна из них на этаж меньше, чем другая.

Две последующие гравюры Эшера с невозможными фигурами — «Бельведер» и «Спускаясь и поднимаясь» были созданы между 1958 и 1961 годами.

В число весьма занимательных работ входят также гравюры «Вверх и вниз», «Относительность», «Метаморфозы I», «Метаморфозы II», «Метаморфозы III» (самое больше произведение – 48 метров), «Небо и Вода» или «Рептилии».

В июле 1969 года Эшер создал последнюю гравюру на дереве под названием «Змеи». А уже 27 марта 1972 года художник умер от рака кишечника.

В течение всей жизни Эшер создал 448 литографий, гравюр и гравюр по дереву и более 2000 различных рисунков и набросков.

Еще одной интересной особенностью являлось то, что Эшер, как и многие его великие предшественники (Микеланджело, Леонардо да Винчи, Дюрер и Холбен), был левшой.

Учителя и наставники

Математическое искусство М.К. Эшера

Голландский художник Мориц Корнилис Эшер, родившийся в 1898 году в Леувардене создал уникальные и очаровательные работы, в которых использованы или показаны широкий круг математических идей.

Когда он учился в школе, родители планировали, что он станет архитектором, но плохое здоровье не позволило Морицу закончить образование, и он стал художником. До начала 50-х годов он не был широко известен, но после ряда выставок и статей в американских журналах (Time и др.) он получает мировую известность. Среди его восторженных поклонников были и математики, которые видели в его работах оригинальную визуальную интерпретацию некоторых математических законов. Это более интересно тем, что сам Эшер не имел специального математического образования.

В процессе своей работы он черпал идеи из математических статьей, в которых рассказывалось о мозаичном разбиении плоскости, проецировании трехмерных фигур на плоскость и неевклидовой геометрии, о чем будет рассказываться ниже. Он был очарован всевозможными парадоксами и в том числе «невозможными фигурами». Парадоксальные идеи Роджера Пенроуза были использованы во многих работах Эшера. Наиболее интересными для изучения идеями Эшера являются всевозможные разбиения плоскости и логика трехмерного пространства.

Эшер и дизайн

М.К.Эшер. «Метаморфоза III», 1968

Эшер никогда не отказывался от возможности подзаработать, тем более что его семье, судя по сохранившимся свидетельствам, постоянно не хватало на жизнь. Эшер много работал с Королевской почтой Нидерландов, делая все что угодно — от дизайна поздравительных открыток и почтовых марок до 50-метрового панно «Метаморфоза III», в котором наглядно продемонстрированы различные приемы мозаичного замощения пространства в сочетании с оптическими иллюзиями. В «Метаморфозе» геометрические фигуры плавно перетекают в изображения птиц, животных и архитектурных форм, чтобы потом закольцеваться и вернуться к первоначальному рисунку. Эшер также создавал узоры для оберточной бумаги магазинов De Bijenkorf. Несмотря на то что дизайн не был основным делом его жизни, Эшер оказал серьезнейшее влияние на последующие поколения промышленных художников и дизайнеров, особенно на приверженцев психоделического искусства.

Эшер и Италия

М.К.Эшер. «Пинета Кальви», Корсика, 1933

Эшер прославился своими оптическими иллюзиями и математически выстроенными рисунками. Куда менее известна его страсть к итальянским пейзажам — результат путешествия по Италии в 1922 году

Между тем эти пейзажи в его творчестве занимают довольно важное место (что по московской выставке очень заметно): с 1922-го по 1935-й Эшер создал множество гравюр с изображениями интерьеров восхищавших его церквей (например, «Внутри Св. Петра» 1935 года) и панорамных видов городов, а также итальянской природы и разных достопримечательностей

Природа Италии для него была неотделима от искусства Возрождения: строгие пропорции ренессансных зданий и важное место геометрии в творчестве художников Ренессанса явственно повлияли на все его последующее творчество. Кроме того, Эшер был сильно впечатлен мумифицированными останками священников на Сицилии и запечатлел их в очень реалистичной литографии. Позже он пытался создавать пейзажи в Голландии и Швейцарии, но разочаровался в местной природе и оставил это занятие.

Выбор профессии сделан

В 1922 году ему удалось окончить Школу архитектуры и декоративных искусств в Харлеме. Здесь он встретил человека, педагога, который во многом повлиял на юношу. Это Самюэль де Мескита, еврей по происхождению, с которым Эшер подружился и общался до трагического 1944-го, когда вся семья учителя была арестована и уничтожена нацистами. Эшер был потрясён и сделал всё, чтобы художественное наследие наставника не пропало – организовал отправку работ в музей Амстердама. У себя оставил на память единственный эскиз – со следом фашистского сапога, как страшное свидетельство судьбы человека и целого народа в те годы массового помутнения рассудка, причиной и источником которого стал нацизм.

Гравюра – вот ниша, выбранная Эшером. Графические техники позволяли тиражировать оттиски, а исследование и повторение образов интересовали начинающего художника с ранних лет. Если первые работы, гравюры чаще всего на линолеуме, реже на дереве, представляют из себя изображения одиночных объектов, то уже в 1922 году Эшер напечатал на дереве гравюру «Восемь голов» – упорядоченную мозаику-головоломку.

Италия, любовь художника

В 1921 году Эшер впервые выехал за границу – с семьёй он побывал в Италии и Франции. Посещая храмы и музеи, художник был поражён – образцы искусства эпохи Возрождения впечатлили его сильнейшим образом и вдохновили на усиленные поиски себя. Здесь он начинает экспериментировать с зеркалами и сферическими мотивами, отражениями, тенями и архитектурными изысками.

По возвращении в Нидерланды занимается иллюстрациями юмористического издания своего друга и других печатных работ. В этот период уже появляются явные признаки профессионального роста Маурица Эшера и обретения им индивидуального почерка художника.

Италия так запала в душу, что весной 1922-го он снова едет в благословенный край. Здесь он увлечённо рисует новые для него объекты: светящееся море, оливковые деревья и прочие растения, насекомых и птиц тёплой страны. Ненадолго едет в Испанию – за впечатлениями, визуальными открытиями и с целью ознакомления с её архитектурой и искусством.

Вернувшись, выбирает Сиену как место жительства. Именно здесь летом 1923 года прошла персональная выставка художника, первая в его карьере. Осенью перебирается в Рим, но усидеть долго на одном месте не получается – манит всё новое. До 1935 года художник подолгу в разъездах – надо осмотреть все города и близлежащие острова, он побывал даже в Тунисе. В пейзажах этого периода уже прослеживается тяга художника к геометрии как способу отображения действительности, много диковинной для него архитектуры в союзе с уникальной природой под впечатляющим ракурсом.

Эшер и имп-арт

М.К.Эшер. «Водопад», 1961

Имп-арт — это направление в искусстве, нацеленное на изображение невозможных с точки зрения геометрии фигур. Например, английский ученый Роджер Пенроуз создал сразу несколько таких фигур, самые известные из которых — треугольник Пенроуза и лестница Пенроуза. Все «невозможные» картины были созданы Эшером с 1958 по 1961 год — вскоре после того, как эти фигуры были описаны Пенроузом. Эшер применил находки Пенроуза в гравюрах наряду с обычными, евклидовыми многогранниками. Самые яркие примеры невозможных фигур у Эшера — в литографии «Водопад» и в гравюре «Спускаясь и поднимаясь». В «Водопаде» создана модель вечного двигателя, основанная на «невозможном треугольнике», а «Спускаясь и поднимаясь» — это художественная модель «невозможной лестницы», по которой движение в одну сторону будет бесконечным спуском, а движение в другую сторону — бесконечным подъемом. Секрет «невозможных» фигур заключается в ракурсе, с которого на них смотрят, — что было особенно увлекательно для Эшера, в совершенстве овладевшего различными видами перспектив и их искривлений.

Последние годы

С 1962-го организм пожилого художника даёт сбой. Приходится отложить всякую работу, и писательскую, и художественную, и вернуться в Европу на лечение. Публика, власти и пресса его не забывают – о нём говорят и пишут, Эшер получает награды, в 1967-м становится рыцарем четвёртой степени. В 1968 году супруга художника уехала в Швейцарию – на склоне лет тянуло на родину. С этого времени Эшеры живут отдельно друг от друга, хотя официального развода не было. В 1970-м художник обосновывается в провинции Северная Голландия в специальном доме для пожилых и немощных людей, близких к искусству.

Популярность сопровождала необыкновенного художника-графика, настоящего гения пластики и гармонии, до конца дней – его не стало 27 марта 1972 года. Чрезвычайно популярен он и сегодня.

Самые известные картины Маурица Эшера

Известно о 448 литографиях и гравюрах авторства Эшера, а также о двух тысячах рисунков.

Самые известные из них:

- Метаморфозы I (1937), II (1940), III (1968);

- День и ночь, 1938;

- Небо и вода, 1938;

- Рептилии, 1943;

- Солнце и луна, 1948;

- Рисующие руки, 1948;

- Автопортрет в сферическом зеркале, 1950;

- Относительность, 1953;

- Спускаясь и поднимаясь, 1960;

- Водопад, 1961.

На самом деле список можно продолжать – притягательных и ярких, совершенно волшебных произведений художника-иллюзиониста, к счастью, так много, что трудно остановиться. В Гааге, в здании дворца, принадлежащего монаршей семье, открыт музей Маурица Эшера. Попав сюда, точно скоро не выберешься – так завораживают магические и бесконечные курьёзы остроумного мастера.

Биография Альбрехта Дюрера

Биография Василия Кандинского

Марк Ротко, биография мастера, обманчивая простота его картин