Краткая биография

- В 1949 году Евгений поступил в Свердловское художественное училище на кафедру живописи. Перед этим он окончил курс школы в учебном заведении при заводе. Правда, Евгений с детства мечтал стать скульптором, но, как выяснилось уже при поступлении, такой специальности в Свердловском училище не было.

- В 1952 году юный живописец блестяще закончил курс. Одаренный художник решил продолжить обучение.

- В том же 1952 году он приехал в Северную столицу и поступил в престижное по тем временам Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной (ныне Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица).

- В стенах «Мухинки» начинающий творец провел 6 лет и выпустился в 1958 году.

- В отличие от многих сокурсников, Широков не остался в столице, а отправился нести свет искусства в провинцию. Практически случайно по дороге в Свердловск Евгений остановился у друга-живописца в Перми и…остался там на всю жизнь. Служителя муз вдохновляла суровая и прекрасная природа Прикамья, близкие по духу личности, например, А.С. Солдатов, председатель совнархоза г. Пермь, который помогал начинающим художникам устраиваться на работу. Ко всему прочему, душой Евгения завладел пермский балет. Множество живописных полотен Широкова изображают изящных балерин во время тренировок и выступлений. Благодаря совершенному исполнению поз танцовщиц, Евгения Николаевича можно назвать «русским Эдгаром Дега».

- Широков как художник был последователем «сурового стиля». Это течение в искусстве появилось во времена Оттепели 50-60-х годов. Оно возникло как противоположность соцреализму – «стилю Сталина», средству пропаганды, идеализирующему режим, превозносящему вождей. К «суровому стилю» относились члены группы «Семерка», братья Смолиновы и др. Один из основоположников течения, Алексей Бобриков, проводил аналогию между персонажами живописных полотен «сурового стиля» и пуританами – протестантами. И те и другие – люди возмужалые, волевые, привыкшие нести ответственность за свои решения, имеющие собственное мировоззрение, отличающееся от официального. Они направляли свои силы в общее русло, трудились на общее благо. Художники «сурового стиля» писали «героев своего времени» — обычных людей из низших слоев общества, воспевали их тяжелый труд и непоколебимую силу воли.

- В 1979 году написана наиболее знакомая простому обывателю картина художника — «Друзья». По этому произведению часто пишут сочинения в школе. Картина изображает представления живописца о дружбе и обоюдной привязанности человека и четвероногого питомца. Между героями присутствует глубокая духовная связь. Они понимают друг друга без слов.

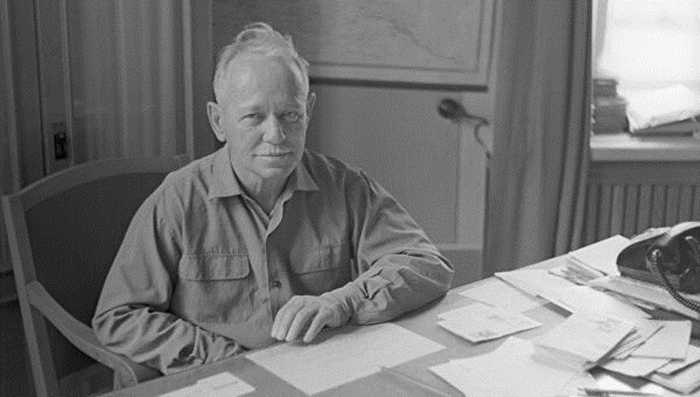

- В 1969 году создан портрет писателя и драматурга Виктора Петровича Астафьева, выполненный Евгением Широковым и тоже принесший художнику успех. Картина воспринималась как образец портретного искусства, ценилась не только российскими, но и зарубежными искусствоведами. Сейчас она расположена в Третьяковской галерее.

- Широков всегда был признанным деятелем искусства. Одно за другим он получал:

- В 1968 году — звание Заслуженного художника РСФСР.

- В 1976 году — Народного художника РСФСР.

- В 1986 году — Народного художника СССР.

- Помимо этого, он был награжден званием Почетного гражданина Перми и Пермской области, получал грамоты от Министерства культуры и даже от Верховного Совета СССР (1973 год).

- Огромное значение Широков придавал сохранению живописной школы. «Нельзя стать мастером в искусстве, не впитав достижений предшественников».

- С 1993 по 2017 год Евгений Николаевич преподавал в Пермском государственном институте искусств и культуры. В последние годы жизни он даже больше занимался преподавательской деятельностью, чем созданием художественных произведений. Профессор Широков видел свою миссию в том, чтобы открывать новые таланты. Он говорил: «каждый ученик — индивидуальность, и эту индивидуальность надо поддерживать».

- Евгений Николаевич самостоятельно разрабатывал учебную программу для ПГИИКа, основал кафедру портретной живописи.

- За всю свою карьеру в институте Широков выпустил 46 студентов. 18 из них удостоились чести вступить в Союз художников России.

- 31 декабря 2017 года Евгений Николаевич умер в возрасте 86 лет. Смерти предшествовала продолжительная болезнь.

Художник Евгений Широков

В эмиграции

Шемякин прибыл во Францию практически без денег и без вещей. Первые годы существования на чужой земле были непростыми. Приходилось много работать, одновременно – продолжать учиться и совершенствоваться. Работа по контракту практически не приносила дохода, все деньги уходили на краску и материалы для живописи. Но мастер был рад предоставленной свободе, знакомствам с современниками – деятелями культуры, живописцами, музыкантами и писателями.

Круг общения значительно повлиял на творчество Михаила Михайловича – картины художника Шемякина стали более совершенными, зрелыми

На них все чаще стали обращать внимание владельцы галерей. Современное искусство становилось модным направлением на Западе и в Америке

Именно тогда произошла одна из знаковых встреч парижского периода жизни художника: знакомство с Высоцким. Общие интересы и увлечения, схожая жизненная позиция сблизила двух сильных личностей. Эта дружба продлилась долгие годы, вплоть до смерти музыканта. По сей день Шемякин тепло вспоминает своего друга, посвятил ему книгу «Две судьбы», по которой был поставлен спектакль.

Становление художника

Несмотря на тяжкий жизненный путь, Левитан не прекращал писать и создал достаточно большое количество пейзажных работ, таких как: «Дубовая роща. Осень» (1880, Нижегородский художественный музей), «Дуб» (1880, Третьяковская галерея), «Сосны» (1880, частное собрание), «Полустанок» (начало 1880-х годов, Дом-музей И. Левитана в Плесе), «Последний снег. Саввинская слобода» (1884, Третьяковская галерея), «Мостик. Саввинская слобода» (1884, Третьяковская галерея) и другие. Благодаря продаже некоторых произведений, а также преподаванию живописи ему удалось улучшить свое материальное положение.

Однако годы нужды и лишений подорвали здоровье художника, и в 1886 году ему пришлось отправиться в Крым на лечение. Вернувшись полным новых сил, Левитан устраивает большую выставку (более пятидесяти пейзажей). После этого ему удается осуществить свою давнюю мечту: совершить поездку на Волгу. Однако из-за неудачно выбранного времени года и плохой погоды поездка оказалась неудачной. Художник совершает второе путешествие через год. Вместе со своими товарищами-живописцами Алексеем Степановым и Софьей Кувшинниковой он открывает для себя красоту русской природы.

Наиболее важным открытием поездки становится местечко под названием Плес. Этот небольшой городок занял значимое место в биографии Левитана. Художник был настолько поражен красотой и живописностью его видов, что возвращался туда несколько лет подряд, проводя там летние месяцы и создав несколько сотен пейзажей. Одной из знаковых картин, созданных там, стало произведение «Над вечным покоем» (1894). Спокойное величие природы, выраженное в неподвижности тяжелых туч на небе, соприкасается с бренностью человеческого бытия в изображении могильных крестов рядом с небольшой часовней. И в то же время сама часовня, стоящая на утесе, открытая ветрам и буре, являет собой стойкость и непоколебимость человеческого духа.

К началу 1890 года художник отправился в путешествие по Италии и Франции. Как и многие живописцы тех лет, он поехал в Париж, который произвел на него большое впечатление. Левитана, как и его коллег, интересовали и вдохновляли новые течения живописи, зарождавшиеся именно там. Барбизонские пейзажи и полотна импрессионистов, совершивших революцию в написании света и движения воздуха, вдохновили художника на дальнейшую работу.

Андрей Рублев

Андрей Рублев – самый известный русский иконописец. О нем мало, что известно. Есть предположение, что он родился в семье ремесленников. Принял монашеский постриг, тогда и получил имя Андрей.

Первые упоминания о нем датированы 1405 годом. Он участвовал в росписи стен Благовещенского собора в Московском Кремле.

У Рублева свой стиль, не похожий на другие. Его иконы наполнены гармонией, в них нет трагизма. Свою жизнь художник отдал на служение Богу.

Его последняя работа не сохранилась, Рублев трудился над фресками для Спасского Собора. Он не успел их закончить, заболел чумой и вскоре скончался.

Самые известные иконы: «Троица», «Христос-вседержитель», «Вознесение Господне».

Великая отечественная война

* С первых дней Великой Отечественной войны Н.К.Рерих использует все возможности, чтобы помочь Родине. Вместе с младшим сыном он устраивает выставки и продажу картин, а все вырученные деньги перечисляет в фонд Красной Армии.* Н.К.Рерих пишет многочисленные статьи в газеты, выступает по радио в поддержку советского народа.* «Спорили мы со многими шатунами, сомневающимися. Лжепророки предрекали всякие беды, но всегда говорили мы: «Москва устоит!», «Ленинград устоит!», «Сталинград устоит!». Вот и устояли! На диво всему миру выросло непобедимое русское воинство!»,- писал Н.К.Рерих в 1943 году в статье «Слава».* В эти грозные для России годы художник в своём творчестве вновь обращается к теме родной земли. Он создаёт целый ряд картин — «Александр Невский», «Партизаны», «Победа». Н.К.Рерих, используя образы русской истории, предвидит победу русского народа над фашизмом.

Произведения живописи кисти Нестерова

В галерее художника сотни картин. Некричащие и ненавязчивые, тихие и мудрые, они овладевают сердцами постепенно, спокойно и навсегда остаются в них.

Наиболее известны:

- «Христова невеста» (1887;

- «Пустынник» (1889);

- «Видение отроку Варфоломею» (1889-1890);

- «На горах» (1896);

- «Святая Русь» (1901-1906);

- «Два лада» (1905);

- «Портрет дочери» (1906);

- «Душа народа» или «На Руси» (1915-1916);

- «Весна-красна» (1922);

- «Портрет Ивана Павлова» (1935).

Многим картинам Нестерова уже более 100 лет. Они просвещают и звучат, будят чистые помыслы и взращивают патриотизм. Они действительно живые.

«Видение отроку Варфоломею» художника Нестерова

«Святая русь» – взгляд М.Нестерова в начале ХХ века

Биография Михаила Ларионова

Центрально-азиатская экспедиция

* В 1924-1928 годах Н.К.Рериху удалось осуществить свою давнюю мечту — экспедицию по труднодоступным районам Центральной Азии. Она прошла по маршруту: Индия — Китай — Алтай — Монголия -Тибет — Индия.* Экспедиция дала богатейший материал: были собраны коллекции минералов и высокогорных растений, впервые на картах были отмечены и уточнены десятки горных вершин и перевалов, зарегистрированы неизвестные науке археологические памятники, найдены уникальные древние манускрипты.

* Во время Центрально-азиатской экспедиции было пройдено 25 тысяч километров, преодолено 35 высокогорных перевалов, две большие пустыни — Такла-Макан и Гоби. Н.К.Рерихом написано более 500 картин, этюдов и рисунков. Были написаны книги «Сердце Азии», «Алтай — Гималаи».

Дмитрий Дмитриевич Шостакович

Дмитрий Шостакович — самый исполняемый русский классический композитор. Величие его творчества заключается в том, что личная трагедия человека переплетается в нем с судьбой всего народа, истории, которые он рассказывал языком музыки были эмоциональными и яркими.

Уже в начале 20-х, к окончанию консерватории, Шостакович имел багаж собственных произведений и входил в число лучших композиторов страны. Мировая слава пришла к нему после победы в 1-м Международном конкурсе Шопена в 1927 году.

Шостакович любил эксперименты с жанрами и стилями, а величайшим его произведением считают оперу «Леди Макбет Мценского уезда».

Шостакович был убежденным гуманистом. Он говорил «настоящая музыка способна выражать только гуманные чувства, только передовые гуманные идеи».

- Как полюбить классическую музыку и как не пропустить жизнь сквозь пальцы

- Мишель Петруччиани. Музыка вопреки

https://www.youtube.com/watch?v=ScVbNzzcQIQ

Помогите Правмиру

Много лет Правмир работает для вас и благодаря вам. Все тексты, фото и видео созданы только благодаря вашей поддержке. Вы создаёте материалы, которые помогают людям.

Поддержите Правмир сейчас! Сделайте небольшой вклад: 50, 100, 200 рублей — чтобы Правмир продолжался!

Помогите нам быть вместе!

ПОМОЧЬ

Учёба и первый успех: Уфа, Москва

До 12 лет Михаил учился в мужской гимназии на родине. По решению семьи в 1874 году отправился в Москву для поступления в техническое училище, но провалил экзамены. Был принят в реальное училище К.П. Воскресенского, молодое, но уже именитое столичное учебное заведение с расширенной программой изучения точных наук.

По рекомендации самого Воскресенского, директора и опытного педагога, который обратил внимание на наклонности Михаила, Нестеров в 1877 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Первыми наставниками начинающего художника стали Сорокин П.С., Прянишников И.М

Особенное влияние на становление Нестерова как художника оказал любимый им преподаватель В.Г. Перов. В Училище была практика проводить выставки работ учеников, в них принимал участие и юный Нестеров с интересными жанровыми работами бытовой тематики. Биография Михаила Васильевича Нестерова, художника, позже принятого в Товарищество передвижников, началась с картин: «Снежки», «Домашний арест», «Экзамен в сельской школе», «В ожидании поезда», «Знаток» и «Жертва приятелей». Сегодня они выставляются в Третьяковской галерее.

Последние годы

Нестеров жил в эпоху исторических потрясений, выпавших на долю его горячо любимой России, без которой он себя не мыслил. Задела гроза и художника, и его семью. В 1938 году был обвинён в шпионаже и расстрелян зять живописца, муж его первой дочери. Ольгу сослали в Джамбул, откуда она вернулась с началом войны. Был арестован, к счастью, только на две недели, и Михаил Васильевич.

Прощальной картиной художника стала «Осень в деревне», написанная в 1942 году, в тревожное и полуголодное военное время. Пушкинские стихи звали старого и больного живописца к мольберту и любимой работе, а сирена о фашистском налёте – в бомбоубежище.

Писал художник и воспоминания – ведь в богатой на события жизни ему встречалось так много замечательных и известных людей. Книга «Давние дни» была издана в начале 1942 года и имела успех.

Художника не стало 18 октября 1942 года, причиной смерти был инсульт. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Николай Андреевич Римский-Корсаков

Николай Андреевич Римский-Корсаков должен был продолжить семейную традицию. Он стал морским офицером, на военном корабле обошел много стран Европы и двух Америк, но музыкальный дар, унаследованный от матери, определил судьбу великого русского композитора.

Центральное место в его музыкальном наследии занимают оперы. Это 15 произведений, которые демонстрируют разнообразие жанровых, стилистических, драматургических, композиционных решений Римского-Корсакова. Все они имеют особый почерк — мелодичные вокальные линии на фоне оркестровой музыки. Ключевыми темами произведений Римского-Корсакова были русская история и мир сказки и эпоса. Его даже называли «сказочником».

Образование

В 1910 году Александр Михайлович получил должность у купца в станице Каргинской, туда и перевез семью. Будучи человеком обеспеченным и желающим лучшей доли для сына, он нанял учителя Тимофея Мрыхина, чтобы тот учил Мишу грамоте.

В 1912-ом Михаил поступил в Каргинское приходское училище. Но через 2 года из-за глазной болезни мальчику пришлось уехать на лечение в Москву. В 1914 году Михаил Шолохов учился в Московской мужской гимназии №8. В 1915-ом перевелся в Богучарскую гимназию в Воронежской губернии, обучался там до 1918 года.

Анастасия Даниловна была женщиной неграмотной, но умной и смекалистой. Она быстро научилась грамоте, чтобы самостоятельно отправлять письма сыну-гимназисту.

В период Первой мировой войны Михаил, бросив гимназию, вернулся в родной хутор. После закрепления советской власти отец будущего писателя стал заведовать в станице Каргинской заготовительной конторой Донского продовольственного комитета. А Михаил стал заниматься делопроизводством в местном ревкоме.

Интересные факты

В 1942 году при бомбовом ударе на станицу Вешенскую во дворе дома Шолохова погибла его мама.

Сын писателя Александр – большой ученый, кандидат сельскохозяйственных наук. Его женой была Виолетта Гошева – дочь премьер-министра Болгарии, Антона Танева Югова.

В военное время Шолохов служил военным корреспондентом. За что получил орден Отечественной войны I степени. Имя Михаила Шолохова носит крупный астероид. Михаил Шолохов был почетным доктором филологии в Лейпцигском университете.

` reviewsOverall ` / 10

ОЦЕНКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

( голосов)

Привлекательность

Харизма

Обаяние

Целеустремленность

ЧТО ГОВОРЯТ ЛЮДИ…

Сортировать:

Самые последниеНаивысший баллНаиболее полезноХудшая оценка

Ваш отзыв будет первым.

Проверенный

/ 10

Показать больше

{{ pageNumber+1 }}

Русский Север в творчестве Нестерова

Задумав изучить православную жизнь севера России, в 1901 году Нестеров, по примеру многих художников того периода, отправляется в Архангельскую губернию. Точнее, в Соловецкий монастырь на одноимённом острове, суровые места на Белом море. Здесь родились великолепные полотна «Тихая жизнь», «Молчание», «Мечтатели» и другие. Чтобы подвести итог циклу, Нестеров задумал грандиозное полотно «Святая Русь». Закончил его только в 1906 году. Оно вызвало горячие споры критиков: художников и писателей, искусствоведов и просто неравнодушных людей. Всё было в нём прекрасно и одухотворённо: пейзаж, фигуры героев, их лица. Но русская критика сошлась в недопустимой пропасти между образом Спасителя и странниками, олицетворяющими народ России. Художественное исполнение было на высоте, но решение живописца относительно образа Христа сочли неудачным. Лишь на склоне лет Нестеров согласится с этим выводом.

Михаил Шолохов – биография писателя

Михаил Александрович Шолохов – советский писатель, журналист, произведения которого известны во всем мире, стали классикой русской литературы. За творческие заслуги в 1941 году награжден Сталинской премией, в 1960-ом – Ленинской. За произведения, достоверно и художественно описывающие донское казачество в тяжелые для страны времена, удостоен Нобелевской премии. Михаилу Шолохову дважды давали звание Героя Труда, в 1939 году он стал членом Академии Наук СССР.

Михаил Шолохов – единственный писатель с советским гражданством, ставший лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Шолохов – один из немногих русских писателей, еще при жизни признанных классиками. Его жизненный путь изобиловал счастливыми и горестными событиями, нашедшими отражение в творчестве. Он избежал расстрела, не боялся дерзить Сталину, постоянно сталкивался с запретами и цензурой, что не мешало ему мечтать о славе Льва Николаевича Толстого.

Детство

* Николай Рерих родился 9 октября 1874 года в Петербурге, в семье нотариуса.* В семье Рерихов было четверо детей. Их детство проходило традиционно: летом — усадьба с её деревенским привольем, зимой — учёба, рождественские праздники, прогулки по Невскому проспекту, занятия музыкой.* Беззаботная пора быстро пролетела и в восьмилетнем возрасте Николай Рерих перешагнул порог известной тогда в Петербурге частной гимназии Карла Ивановича Мая.* Собеседование при приёме он прошел легко. И опытный педагог, директор гимназии К.И. Май, сказал: «Будет профессором!» Проницательность старого учителя оправдалась.

В кругу передвижников

В 1891 году художник вступает в круг передвижников и начинает участвовать в передвижных художественных выставках, не имевших предшественников на территории России. Целью выставок было знакомство жителей страны с современной живописью. Сами художники желали отойти от академического изображения и создавать картины о жизни простых людей, изображать жизнь такой, какая она есть. Эта идея очень импонировала Левитану. Несмотря на восхищение импрессионистами, художник стремился показать природу России такой, какая она есть, без прикрас.

В этот период Левитан создает такие произведения, как «У омута» и «Владимирка» (сейчас обе работы находятся в Государственной Третьяковской галерее), тепло принятые на выставках.

Художник много путешествует как по России, так и за рубежом. Везде он продолжает писать пейзажи, запечатлевая природу в разных ее состояниях. Так, он создает свои известные произведения «Март» (1895, Третьяковская галерея) и «Золотая осень» (1895, там же).