«Последний знаменосец передвижничества» Николай Касаткин

(1859 — 1930)

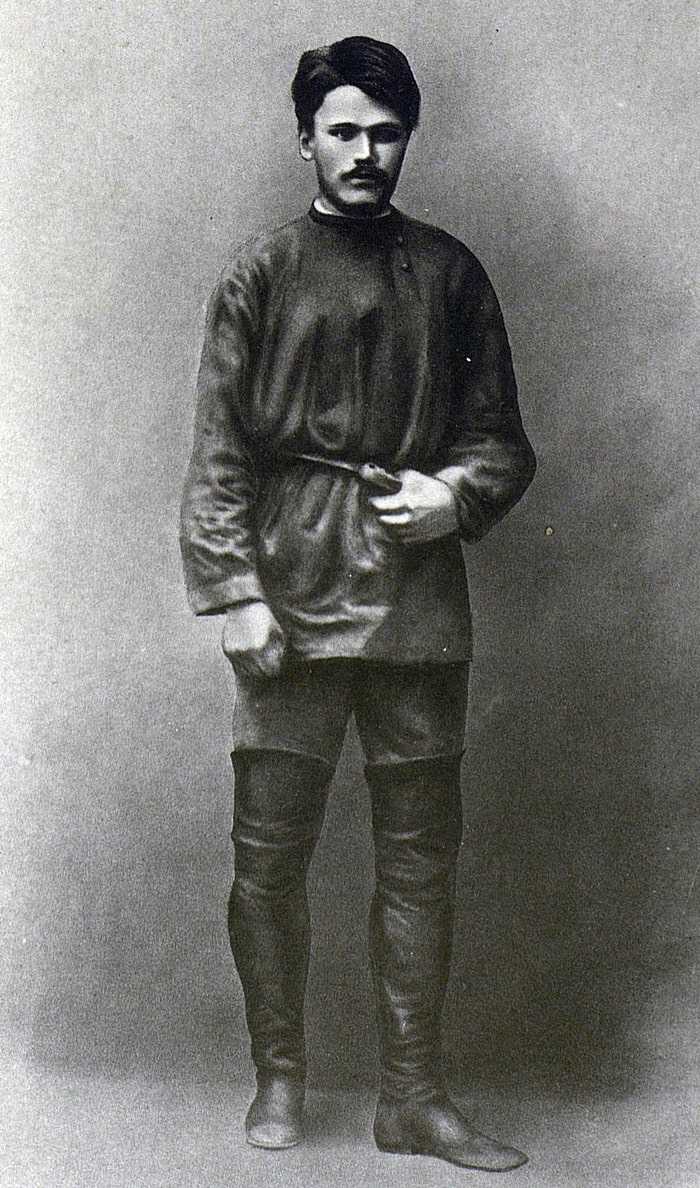

Автопортрет

В творческом созвездии русских художников-реалистов второй половины XIX — первой трети ХХ века, особую ступень занимает Николай Алексеевич Касаткин, один из мастеров, сохранивший заветы передвижничества, пронесший идеи Товарищества до конца своих дней. Представитель старшего поколения «передвижников» Н. А. Ярошенко справедливо видел в нем своего прямого продолжателя.

Н.А. Касаткин — Академик и действительный член Петербургской Академии художеств, член «Товарищества передвижных художественных выставок» (с 1891 года), один из основателей социалистического реализма и самый первый народный художник Республики (1923 г.).

Николай Алексеевич родился в декабре 1859 года в Москве. Свой художественный дар он унаследовал от отца, известного художника-литографа Алексея Касаткина. С четырнадцати лет оттачивал мастерство в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где его учителями были Василий Перов, Алексей Саврасов, Илларион Прянишников. За дипломную работу «Нищие на церковной паперти» на выпускном экзамене в 1883 году был удостоен высшей награды учебного заведения — большой серебряной медали и звания высококлассного художника.

Вплоть до самой революции 1917 года Касаткин работал педагогом в родном училище. Кроме этого, после окончания училища его пригласили на работу в издательство «И. Д. Сытин и К°», где художник проработал около тридцати лет.

С 1890 экспонировал свои произведения на выставках Московского общества любителей художеств и Товарищества передвижных художественных выставок. Несколько картин с выставок «передвижников» были приобретены П. М. Третьяковым. В 1900 за картину «В коридоре окружного суда» был награжден серебряной медалью на Всемирной выставке в Париже.

Николай Алексеевич неоднократно совершал творческие поездки по России. Путешествовал по Волге и Уралу, с 1891 по 1901 ежегодно выезжал в район донецких шахт. В 1894 побывал на Кавказе в гостях у Н.А. Ярошенко, воспользовавшись любезным приглашением хозяина Кисловодской усадьбы: «…мне сдается, что Вы напрасно проводите летнее время по городам, вместо того, чтобы хорошенько отдохнуть и укрепиться физически и скорее где-нибудь на лоне природы, хотя бы в Кисловодске».

Вместе с Ярошенко он совершил путешествие по Военно-Грузинской дороге. «Меня здесь очень любят и балуют, здесь я совсем как дома», — сообщает он родным…

После Октябрьской революции — «отдав всю душу октябрю и маю» — Касаткин сохранил большой потенциал живописца. Оказавшись на «гребне волны» новых событий, он продолжал творить в духе времени, добывая славу и себе и отечеству. Ему первому было присуждено почётное звание народного художника Республики (1923). Он вошел в новосозданную Ассоциацию художников революционной России (АХРР). В 1924 году был командирован в Англию для того, чтобы запечатлеть борьбу английского пролетариата за свои права. В 1929 в Москве прошла первая (и единственная прижизненная) персональная выставках мастера.

17 декабря 1930 года, давая пояснения в Музее революции к своей новой картине «Сигида» («Карийская трагедия»), Касаткин скоропостижно скончался.

Ретроспектива произведений Касаткина состоялась в 1953–1954 в Москве, Ленинграде и Таллине.

Музей Н.А. Ярошенко обладает достаточно большой коллекцией работ Н.А. Касаткина, позволяющей открыть истинный художественный уровень его произведений. Более 300 живописных и графических работ, как дореволюционного, так и советского периодов творчества, было подарено членами семьи художника. Касаткин раскрывается в них как своеобразный и талантливый живописец. Его блестящий талант колориста, способного любой бытовой сюжет показать таким пластически живописным сложным языком, что зачастую художественная сторона оказывается сильнее собственного сюжета.

Девушка с книгамиЖенская головаЖенский портрет (Рыжая)ЛесНа дачеНа торфяном болотеПортрет А.Н. КасаткинойПортрет девочки-шахтеркиПортрет девушкиПризнаниеСтолетний старикСумеркиТорфяное болото

Недостижимая гармония

С 1910-х в творчестве Крымова стали отчетливо проступать классические мотивы, характерные для французских пейзажистов XVII века. Клод Лоррен и Никола Пуссен разработали композицию с тремя планами, в каждом из которых доминировал определенный цвет: коричневый, зеленый и на третьем плане — голубой. Картины, написанные в такой манере, сочетали реальность и фантазию одновременно. Они передавали вполне земные пейзажи, но гармония, царившая на полотне, была недостижимо совершенной.

Николай Крымов — художник, никогда не повторявший слепо за учителями или признанными гениями прошлого. Классическую манеру Пуссена и Лоррена он соединял в своих работах с примитивизмом, как в картине «Рассвет», и позже с собственной теорией тона. Со временем он отошел от написания пейзажей только с натуры. Николай Петрович стал дополнять увиденное в реальности фантазией, воспроизводя сюжеты по памяти и создавая ту самую гармонию, мечта о которой преследовала большинство мастеров начала прошлого века.

Лондон – место встреч

В 1920 году семья Рерихов переехала в Лондон. Там проходят выставки картин Николая Константиновича, общение с местными деятелями культуры. В Лондоне Рерих знакомится лично с Рабиндранатом Тагором. После отъезда на родину индийский поэт пишет в письме к художнику:

В Лондоне произошла и другая значимая встреча для семьи Рерихов. Они встретились с Великими учителями – махатмами, связь с которыми почувствовали, ещё будучи в Финляндии. Благодаря этой встречи и незримой духовной связи появилась «Живая Этика» – Великий труд четы Рерихов, главная книга в их жизни и творчестве.

Первую книгу «Живой Этики» записывал Николай Константинович, источником, улавливающим мысли Великого Учителя стала Елена Ивановна. Следующие книги записывала и редактировала супруга, эту работу она продолжала до конца своих дней.

Последние годы

Заморские гости 1901 г.

Заморские гости 1901 г.

В 1946 году художник собирается вернуться из Индии, где живёт последние годы, на Родину – закончилась Вторая мировая, что там сталось с Россией? Но его задерживает работа – от полотен не даёт оторваться не покидающее вдохновение (за 12 лет жизни в Индии мастер написал более тысячи картин).

13 декабря 1947 года Н.К. Рериха не стало. Прах его развеян в долине Куллу. Кто знает, наверняка с ветром его частички попали и на Родину, которую он любил всем сердцем.

Российского гражданства, кстати, ни Рерих, ни его жена никогда не меняли. После смерти супруга Елена Ивановна надеялась вернуться на Родину, но в визах ей с сыновьями было отказано. 5 октября 1955 года не стало и её. Лишь к 100-летнему юбилею художника СССР вслед за ЮНЕСКО признал Н.К. Рериха великой личностью: стали появляться памятники, улицы, музеи, учебные заведения, горы на Земле и звёзды во Вселенной его имени. К счастью, не перестаёт восхищаться достижениями этого уникального человека и сегодняшнее общество – Рерих считал память народную высшим проявлением разума – памятные знаки (мемориальные доски, скульптуры…) открываются и в наши дни.

Зима и лето

С натуры Крымов писал только летом, когда они с женой уезжали загород или гостили у знакомых. Художник всегда подыскивал жилье с балконом, чтобы иметь возможность работать на воздухе и изображать живописные пейзажи.

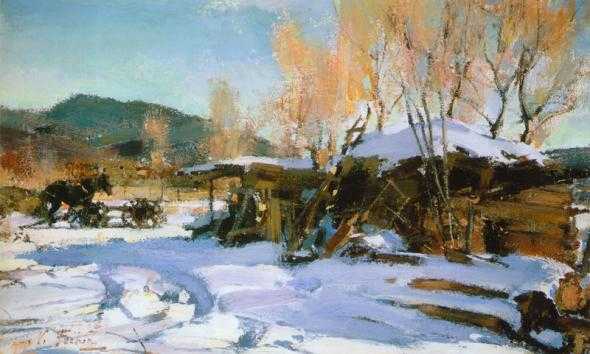

Зимой же мастер творил по памяти, дополняя реальные картины новыми элементами. Эти работы, как и написанные с натуры, передавали красоту и гармонию природы, ее тайную и явную жизнь. Одно из полотен, которые таким образом создал художник Крымов, — «Зимний вечер» (1919). Даже если не знать названия картины, время суток на ней не вызывает сомнений: тень постепенно накрывает снега, на небе видны розоватые облака. За счет игры цвета и света художник смог передать тяжесть сугробов, под которыми спит земля, игру лучей заходящего солнца, не видимого на полотне, и даже ощущение мороза, подгоняющего путников домой, к теплу очага.

Краткая биография

- По результатам вступительных испытаний в Императорскую Академию художеств Николай занял второе место.

- Академия помогала нуждающимся талантливым студентам. Фешин не платил за обучение, обедал в бесплатной столовой, участвовал в конкурсах. В свободное время подрабатывал иллюстрациями, рисовал эскизы для афиш, программок, билетов. На лето уезжал к родственникам в родные края, собирал художественный материал.

- В 1903 г. стал студентом мастерской И. Е. Репина. Она была самой многочисленной и популярной в Академии, и Илья Ефимович редко брал новых учеников, но Фешина взял.

- В 1904 г. совершил путешествие в Сибирь.

- В 1907 г. из-за конфликта с руководством Репин ушёл из Академии, и Николай остался без Учителя. За последние 2 года обучения Фешин сумел выработать свой индивидуальный стиль, много экспериментировал, изобрёл свой собственный грунт.

- Первой работой художника, в которой выразились новые художественные приёмы Фешина, стала «Черемисская свадьба», написанная в 1908 г. На выставке 1909 г. эта картина завоевала I премию им. Куинджи.

- В 1908 г. Николай написал «Даму в лиловом». Она принесла автору малую золотую медаль на международной выставке в Мюнхене. После этого картины художника регулярно участвовали в заграничных выставках – в Европе и Америке.

- Дипломной работой художника в 1909 г. стала «Капустница». За неё он получил медаль и стипендию, позволяющую совершить заграничную поездку.

- В 1910 г. он отправился в Берлин. Затем побывал в Мюнхене, Вероне, Венеции, Милане, Падуе, Флоренции, Риме, Неаполе, Вене. Во время путешествия он не писал, а копил впечатления. В конце художник приехал в Париж, намериваясь остаться там учиться, но после долгих 13 лет обучения понял, что не в силах учиться снова, и решил вернуться. В поездке его сопровождала художница и ученица Надежда Михайловна Сапожникова.

- По возвращении в Казань Николай устроился преподавать в местную художественную школу. Ученики его любили за то, что он не теоретизировал, а показывал всё на практике, работая за мольбертом вместе со всеми.

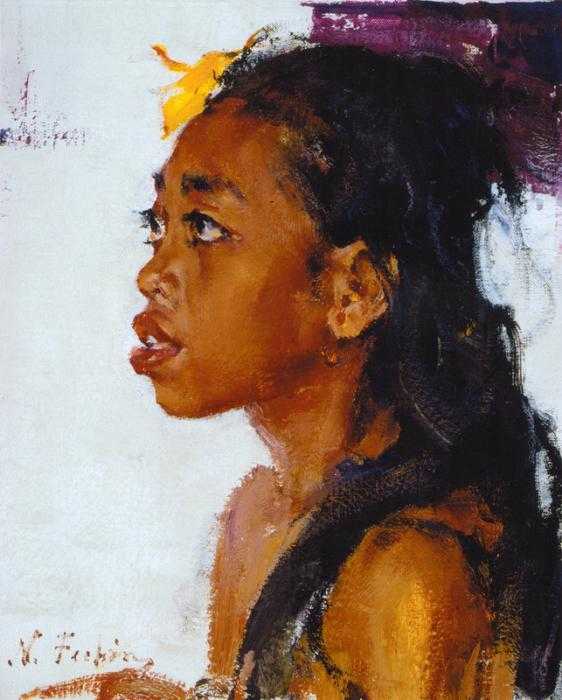

- В этот период художник писал много портретов. Особое место среди них занимает «Портрет Вари Адоратской» 1914 г. Его называют одним из самых блистательных детских портретов в русской и мировой живописи.

- В том же году живописец закончил работу над жанровой картиной «Обливание», в которой смог с помощью особых приёмов передать ощущение действия.

- В 1916 г. он стал членом «Товарищества передвижных художественных выставок», но сотрудничать с передвижниками он начал раньше – в 1912 г.

- После революции, которую Фешин принял без энтузиазма, он с семьёй поселился в посёлке Васильево, недалеко от Казани. При новой власти художник писал портреты политиков, осваивал жанр миниатюры, скульптуру, работал над декорациями для театральных постановок.

- В 1919 г. живописец создал жанровое полотно «Бойня», одно из самых больших по формату в творчестве мастера.

- В 1923 г. Фешин с семьёй эмигрировал в Америку. С помощью американских и русских друзей за год он собирал необходимые документы. Фешины поселились в Нью-Йорке в специально подобранной для них квартире.

- Одной из первых американских работ живописца стал «Портрет Джека Хантера», написанный в благодарность за оказанную помощь в организации переезда художника в США.

- Николай быстро включился в нью-йоркскую художественную жизнь, вёл мастер-класс для других художников, преподавал в Академии искусств (жена на этих занятиях выступала в качестве переводчика), участвовал в выставках.

- В 1924 г. прошла персональная выставка художника в Чикаго.

- В 1925 г. состоялась очень успешная персональная выставка в Нью-Йорке.

- В 1927 г. из-за обнаруженного у Фешина туберкулёза семья перебралась в Таос, место с более благоприятным климатом. Они купили там участок земли с двумя домами, поселились в маленьком, а большой Фешин лично перестраивал в течение 6 лет.

- В 1931 г. Николай получил американское гражданство.

- В 1934 г. после расставания с женой и отъезда из Таоса Фешин с дочерью переехал в Калифорнию. Там в галерее Стендаля он стал преподавателем художественных классов.

- В 1936 г. на полгода уехал в Мексику, где познакомился с Диего Риверой.

- В 1938 г. совершил путешествие на Бали, затем отправился в Японию.

- Последние годы художник жил и работал в Санта-Монике. Писал в основном заказные портреты и пейзажи, занимался рисунком, давал частные уроки рисования.

- В 1953 г. написал автобиографию, которая была опубликована лишь частично на английском языке.

- 5 октября 1955 г. Николай Иванович Фешин скончался во сне. В 1976 г. дочь исполнила его последнюю волю и перезахоронила прах отца в Казани.

Художник Николай Фешин

Деятельность

Когда Георгию Плеханову было 24 года он обосновался в Швейцарии, где спустя 3 года смог создать первую российскую марксистскую организацию – группу «Освобождение труда». Параллельно с этим он продолжал заниматься самообразованием.

Плеханов посещал лекции в Сорбонне и Женевском университете, а также общался и вел переписку с европейскими политиками. Позже он наладил связь с единомышленниками в Петербурге, благодаря чему здесь начали печатать его труды под разными псевдонимами.

Ключевыми работами Плеханова, того периода биографии, считаются: «К вопросу о роли личности в истории», «Анархизм и социализм» и «Основные вопросы марксизма». В них автор пропагандировал идеи социал-демократии и подвергал критике народничество.

Плеханов в 1870-е годы

Плеханов в 1870-е годы

Георгий Плеханов оставил определенный след в экономике считая, что стоимость обусловливается трудом, затраченным на производство. Мужчина глубоко изучал роль рабочего класса в жизни России, называя его движущей силой развития страны.

В 1898 г. революционер был в числе основателей Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), которая была создана на съезде в Минске. В 1900-1903 гг. он участвовал в образовании знаменитой газеты «Искра».

В 1903 г. на II съезде РСДРП произошел раскол на 2 политсилы: большевиков и меньшевиков, сохранившийся вплоть до полного разделения в 1917 г. Таким образом Георгий Плеханов отстранился от большевиков, после чего расстался с Лениным и стал одним из руководителей меньшевиков.

В последующие годы биографии Плеханов неоднократно подвергал критике взгляды Владимира Ленина, а также нелестно отзывался о его «Апрельских тезисах». Более того, он называл тезисы лидера большевиков – «бредом».

Находясь в эмиграции, Георгий Валентинович не имел возможности участвовать в революционных движениях в Российской империи, являясь при этом сторонником вооруженного госпереворота и свержения царизма в стране. И только Февральская революция 1917 г. позволила ему возвратиться на родину после 37 лет изгнания.

Вернувшись домой Плеханов по ряду причин не был избран в Исполком Петроградского совета. В итоге, ему пришлось довольствоваться редактированием собственной газеты «Единство», в которой он издавал политические статьи и дискутировал со своими оппонентами.

К Октябрьской революции теоретик отнесся негативно, поскольку считал, что Россия еще была не готова к социалистической революции. В своих речах он заявлял, что если вся власть окажется в руках одной партии, это может привести к трагическим последствиям.

(1875-1954)

Николай Шестопалов – известный русский советский художник, живописец, график, мастер акварели и офорта, книжный иллюстратор. Автор монументальных работ и картин на военно-исторические темы, портретов, пейзажей, жанровых композиций.

Родился в селе Бессоново Пензенской губернии. Учился в школе Петербургского общества поощрения художников, затем в студии княгини М.К. Тенишевой, где преподавал Илья Репин. Одновременно Николай Шестопалов занимался офортом в Академии художеств у профессора В.В. Матэ.

Во время революции 1905 г. был одним из основателей первого революционного сатирического журнала “Зритель». В 1906 г. уехал в Мюнхен, где работал у проф. Г. Книрра. По возвращении в Петербург стал участником выставок „Весенней», Нового общества, ТПХВ, «Мир искусства».

Член АХР с ее основания (1922 г.), участник всех ее выставок. Участвовал на выставках к пятилетию и десятилетию РККА. Член МОСХ С 1933 ГОДА.

Николай Шестопалов – ученик Ильи Репина, – получил известность и признание в 1900-1920-е годы. В дореволюционное время Шестопалов принимал участие в выставках объединения «Мир искусства» и активно работал в сфере сатирической графики.

После революции, в 1920-е годы он обращался к историко-революционному жанру и экспонировал свои работы на всех выставках Ассоциации художников революционной России (АХРР) с момента ее основания.

Николай Иванович Шестопалов получил от официального искусствознания чётко определённое место в истории советского искусства: как признанный художник книги, как автор эскизов к советским довоенным открыткам, воспевающим героический труд.

Историографы словно забывали об обучении художника в Мюнхене, о его участии в выставках «Мира искусства», в художественной жизни России во втором десятилетии XX века.

Николай Шестопалов общается с русскими символистами и импрессионистами, использует их излюбленные темы, оставаясь приверженцем академических живописных традиций. В этой атмосфере рождаются типичные «шестопаловские» образы ушедшей России.

И даже пейзажи Шестопалова двадцатых-тридцатых годов не столько отражают суровую советскую действительность, а воссоздают дореволюционный уклад. Художник на протяжении всего творческого пути постоянно обращается к картинкам русской провинции.

Живопись Шестопалова середины 20 века тематически возвращается к наследию «мирискусников» – коллег и товарищей его молодости; это провинциальные усадьбы, полуразрушенные церкви и монастыри, написанные «по-ахровски» пастозно, почти иллюзорно.

Николай Шестопалов – участник более 80 выставок, его работы находятся в фондах Государственного Русского музея, Центрального музея Красной армии, Государственного музея Революции СССР и других музейных собраниях.

Летом 2016 года в Русском музее при участии Галерее «Веллум» прошла первая масштабная ретроспектива произведений Николая Шестопалова.

Система тона

В воспоминаниях современников художник Крымов, картины которого сейчас хранятся в музеях и частных коллекциях, предстает человеком принципиальным и последовательным, на все имеющим свою точку зрения. Среди его взглядов особо выделяется теория «общего тона», разработанная и многократно опробованная им. Суть ее в том, что главное в живописи не цвет, а тон, то есть сила света в цвете. Крымов учил студентов видеть, что вечерние краски всегда темнее дневных. Излагая теорию, он предлагал сравнивать белый цвет листа и накрахмаленной рубашки. Николай Петрович обосновывал в своих статьях, а затем показывал в работах, что естественность пейзажу дает именно правильно выбранный тон, а выбор цвета становится второстепенной задачей.

Николай Фешин портреты

Дама в лиловом (Портрет неизвестной)

Капустница

Портрет С.Т. Коненкова

Портрет С.Т. Коненкова

В 1910 г. Фешин совершил пенсионерскую поездку по нескольким европейским странам: Австрии, Германии, Италии и Франции. В поездке его сопровождала Н. М. Сапожникова (1877—1944) — представительница казанской купеческой династии, которая сама занималась живописью, и была моделью и меценатом Фешина. По собственным воспоминаниям, он настолько устал от новых впечатлений, что по результатам поездки не смог представить Академии отчётной работы, и был лишён пособия на следующий год. «Портрет Н.М. Сапожниковой»

«Портрет Н.М. Сапожниковой»

В живописи Николая Фешина 1900-х годов доминировал импрессионизм. Его картины были динамичны, красочны и реалистичны. Примером таких работ могут служить «Черемисская свадьба»(1908), (проданная американским музеем в 2011 году на аукционе неизвестному за 3,3 млн долл.) и «Обливание» (1911), в Музее изобразительных искусств Республики Татарстан в Казани. С 1910 годахудожник регулярно участвовал в международных выставках в Европе и США. В1916 году Николай Фешин стал членом ТПХВ и получил звание академика живописи. В 1913 году он женился на Александре Белькович — дочери директора Казанской художественной школы, в 1914 году у них родилась дочь Ия.

Первые успехи и этапы развития

Уже в 1906 году его картина «Крыши под снегом» оказалась настолько хороша, что её приобрел Васнецов Аполлинарий Михайлович, педагог училища. Ещё через год по предложению Валентина Серова, который был тогда членом попечительского совета Третьяковской галереи, произведение талантливого ученика поступило в коллекцию музея. Ко времени окончания МУЖВЗ в 1911 году, Николай Крымов уже был известным живописцем.

Николай Крымов. Крыши под снегом, 1906

Творчество выдающегося пейзажиста искусствоведы условно делят на такие промежутки:

Заметный след в его творчестве принадлежит «звенигородскому периоду». Каждое лето с 1920 по 1927 год Крымов отправлялся в подмосковный Звенигород. Окрестности города были связаны с Исааком Левитаном, которого Николай Петрович считал своим самым любимым художником и даже учителем, хотя непосредственно у него он не учился. Крымов увлеченно писал здесь природу и картины, посвященные теме русской деревни.