Сергей Васильевич Рахманинов

Сергея Васильевича Рахманинова называли самым русским композитором. Но он был не только композитором, а еще талантливым пианистом и дирижером.

Рахманинов родился в Новгородской губернии, с четырех лет начал заниматься музыкой под руководством матери. Учился в Санкт-Петербургской консерватории, после 3-х лет обучения перевелся в Московскую консерваторию и окончил ее с большой золотой медалью.

Слава пришла к нему быстро, но не обошлось и без творческих кризисов. Провал «Первой симфонии» помог переосмыслить творчество и Рахманинов смог писать музыку, объединившим русскую церковную песенность, уходящий европейский романтизм, современные импрессионизм и неоклассцизм. В этот творческий период рождаются лучшие его произведения, среди которых 2 и 3 фортепианные концерты, Вторая симфония и его самое любимое произведение — поэма «Колокола» для хора, солистов и оркестра.

«Самое высокое качество всякого искусства — это его искренность», — считал Сергей Васильевич Рахманинов.

Не такой как все

В семье Николай был особенным ребенком, непохожим на других своих братьев и сестру. Всего детей осталось четверо, остальные из десяти умерли в младенчестве. Николай не был близок со своими родственниками, он отличался особым мировоззрением, его не понимали.

Он хотел всё знать, изучать, был впечатлительным мальчиком. В доме часто бывали известные гости, как, например, Дмитрий Иванович Менделеев. Юный Николай часто присутствовал при интересных разговорах, что ещё больше разжигало в мальчике тягу к знаниям.

Он научился читать в раннем детстве, его увлекали разговоры взрослых о дальних путешествиях, литературе. Большую часть детства Николай проводит в семейном поместье в деревне Извара.

Супруги Рерих Николай Константинович и Елена Ивановна

Получать образование Николай начал в гимназии Карла Мая, а в 1893 году поступает в Петербургский университет, где учится на юридическом факультете.

Обучался он и в художественном училище, занимаясь в студии уже известного тогда художника Куинджи. С 1892 года Николай Константинович начинается заниматься археологическими раскопками.

Со своей будущей женой он познакомился в гостях у князя Путятина. Шел 1899 год, своими познаниями в истории молодой человек очаровал всех. После того, как знакомство Елены и Николая перешло в чувства, родственники девушки были против её пары из-за неравного социального положения.

Ведь в её родословной по материнской линии были такие знатные фамилии как Голенищевы-Кутузовы, Мусоргские и Шаховские. Это не помешало двум влюбленным создать крепкую семью в будущем. В 1901 году состоялась их свадьба. Хочется привести слова биографа Николая Рериха Л.В. Шапошниковой:

Николай Константинович Рерих «Грядущее» (эскиз для «Красного Всадника»), 1927 годМестонахождение: Международный Центр-Музей им. Н.К.Рериха, Москва, Россия

Детство и юность

Петр Ильич родился 7 мая 1840 года в поселке Воткинске, расположенном на территории современной Удмуртии. Отец мальчика — Илья Петрович Чайковский, инженер, происходивший из казачьего рода Чаек, известного в Украине. Матерью будущего композитора стала Александра Андреевна Ассиер, выпускница училища женских сирот, где она получила знания по литературе, арифметике, риторике и иностранным языкам.

На Урале семейство оказалось из-за того, что Илье Петровичу предложили должность руководителя Камско-Воткинского сталелитейного завода. В Воткинске Чайковский-старший получил дом с прислугой, в который заглядывали дворяне, молодежь из столицы, английские инженеры и другие достопочтенные личности.

Петр Чайковский(слева) в детстве с семьей /

Петр оказался вторым ребенком. У него также был старший брат Николай, младший брат Ипполит и младшая сестра Александра. В доме Чайковских жила не только сама семейная чета с детьми, но и многочисленные родственники Ильи Петровича. Для обучения наследников из Санкт-Петербурга вызвали гувернантку-француженку Фанни Дюрбах, которая впоследствии стала практически членом семьи Чайковских.

Музыка была желанным гостем в родительском доме Петра. Отец умел играть на флейте, матушка — на фортепиано и арфе, а также умело исполняла романсы. Гувернантка музыкальным образованием была обделена, однако тоже питала страсть к творчеству. У Чайковских стоял оркестрион (механический орган) и рояль. В детстве Петя брал уроки игры на рояле у крепостной Марьи Пальчиковой, которая владела музыкальной грамотой.

В 1848 году Чайковские переехали в Москву, так как Илья Петрович ушел на пенсию и намеревался найти частную службу. Через пару месяцев семейство снова переехало, на этот раз — в Санкт-Петербург. Здесь Петр продолжал обучаться музыке, а также ближе познакомился с балетом, оперой и симфоническим оркестром.

В 1849 году Николая Чайковского, старшего брата Петра, определили в Институт Корпуса горных инженеров, а остальные дети вместе с родителями вернулись на Урал, в город Алапаевск. Там глава семейства занял пост руководителя завода наследников Яковлева. Фанни Дюрбах к тому времени покинула семью Чайковских, и для подготовки подросшего Петра к получению дальнейшего образования наняли другую гувернантку — Анастасию Петрову. В том же году у юного музыканта появились еще два младших брата — близнецы Модест и Анатолий.

Творчество Николая Рериха

В 1897 году Николай оканчивает Академию художеств, представив на диплом картину «Гонец», которую потом купит Третьяков для своей галереи. В 1890-е годы Рерих пишет много картин, среди которых: «Сходятся старцы», «Плач Ярославны», «Начало Руси. Славяне» и многие другие, написанные в историческом жанре живописи.

Картины Рериха явно выделяются на фоне его коллег-художников, они наполнены особым смыслом и красками. К 24 годам Николай стал помощником директора музея и помощником редактора журнала одновременно.

В Императорском Обществе поощрения художников талантливый художник продвигается по службе, в результате чего дослужившись до титулярного советника, получает право принять личное дворянство. Несмотря на полученное дворянство, Рерих продолжает рисовать быт славян, изучать историю и заниматься археологией.

Николай Константинович Рерих «Гонец», 1897 годМестонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Продвигается он и по службе, получает весомую должность и становится известным и уважаемым человеком. Его творчество высоко оценивают критики-современники. И всего этого он достиг к тридцати годам.

1902 и 1904 года ознаменовались для четы Рерихов появлением сыновей Юрий и Святослав. Николай Константинович много путешествовал по России и до женитьбы, а после неё уже вместе с женой совершил большое путешествие по России, особенно, по историческим местам. Они изучают корни русской культуры, архитектуру, делают фотографии, а Николай создает целую серию картин.

Рерих был удивительно талантливым человеком, сотрудничал с архитекторами, например, известным Щусевым, создавал театральные декорации, работал в журнале. Он создавал оформления для “Русских сезонов” Дягилева, проходивших в Париже.

Николай Константинович Рерих «Заморские гости», 1901 годМестонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

С 1905 года Николай Константинович начинает работать в живописи на восточную тематику. Появляются такие работы как: «Девассари Абунту», «Границы царства», «Лакшми-победительница», «Индийский путь», «Заповедь Гайатри» и другие.

Семья Рерихов изучает культуру Древнего Востока и Древних славян, находя в них много общего. Николай Константинович изучает труды восточных мыслителей, знакомится с творчеством индийских литераторов, самым известным из которых был Рабиндранат Тагор. Рерих планирует экспедицию в Индию и открытие музея индийской культуры в столице.

Предчувствую военные настроения в мире, накануне Первой Мировой войны художник пишет картины, призывающие к миру. В это время Николай Константинович призывает к охране и сохранению исторического и культурного наследия человечества, что выльется затем в Пакт о защите культурных ценностей.

Рерих «Сан-Джиминьяно», 1906 годМестонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Будучи серьезно болен воспалением легких в 1916 году, художник вынужден выехать в Финляндию для восстановления после болезни, которая на тот момент являлась частью Российской Империи.

В 1917 году, когда произошла революция, Финляндия стала независимым государством и семья Рерихов оказалась за границей сама того не желая. Пребывание за границей оказалось для талантливого Николая Константиновича плодотворным временем, его картины выставляли на выставках в Финляндии, Швеции, Дании, он пишет повести, пьесы, статьи, создает новую серию картин, посвященных Карелии.

Святослав Рерих «Профессор Николай Рерих», 1937 годМестонахождение: Государственный музей искусства народов Востока, Москва, Россия

В Финляндии его избирают членом Художественного общества, а в Швеции награждают королевским орденом «Полярной Звезды» 2-й степени. Также Рерих ездит в бывшую и переименованную столицу Петроград, занимаясь защитой культурного наследия России, участвует в кампании против большевиков.

В Скандинавии Рерихов не покидает желание о поездке в Индию. Младший сын Святослав вспоминает:

Рерихи предполагают, что индийская и древнерусская культуры имеют один корень, это они и хотят исследовать в стране специй.

Николай Константинович Рерих «Матерь Мира»,1924 годМестонахождение: Музей Николая Рериха, Нью-Йорк, США

Определение слова «Кончаловский» по БСЭ:

Кончаловский — Максим Петрович , советский терапевт, заслуженный деятель науки РСФСР (1934). В 1899 окончил медицинский факультет Московского университета. С 1918 профессор 2-го МГУ, с 1929 директор факультетской терапевтической клиники 1-го Московского медицинского института, одновременно — научный руководитель института гематологии и переливания крови (с 1928) и заведующий терапевтической клиникой Всесоюзного института экспериментальной медицины (с 1929). Разрабатывал общие проблемы клиники: изучение «предболезненных» состояний, вопросов трудового прогноза, периодичности в течении болезней, клинических синдромов. К. принадлежат важные исследования по патологии желудочно-кишечного тракта, печени, лёгких, сердечно-сосудистой системы, кроветворной системы, ревматизму. Председатель Всесоюзного комитета по борьбе с ревматизмом (с 1928), Всесоюзного терапевтического общества (с 1931). Вице-президент Международной лиги по борьбе с ревматизмом (с 1936). Создал крупную школу терапевтов, среди представителей которой: Е. М. Тареев, А. А. Багдасаров, Б. Е. Вотчал, С. А. Гиляревский, А. Г. Гукасян и др. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Соч.: Избр. труды, М., 1961 (библ.). Лит.: Гукасян А. Г., Максим Петрович Кончаловский и его клинико-теоретические взгляды, М., 1956. Кончаловский — Пётр Петрович , советский живописец, народный художник РСФСР (1946), действительный член АХ СССР (1947). Учился в академии Жюлиана в Париже (1897-98) и в петербургской АХ (1898- 1907). Жил в Москве. Один из основателей объединения «Бубновый валет». Преподавал в московских Свободных художественных мастерских (1918-21) и Вхутеине (1926-29). В своих ранних произведениях К. стремился соединить конструктивность цвета П. Сезанна со стихийной праздничностью красок, родственной русскому народному искусству. формальные поиски сочетаются в них с полнокровным, оптимистическим восприятием мира (портрет Г. Б. Якулова, 1910, «Сухие краски», 1912, «Агава», 1916,- все в Третьяковской галерее. «Семейный портрет», т. н. сиенский, 1912, «Верстак», 1917,- оба в собрании семьи К.). После Октябрьской революции К. перешёл от принципов живописи «Бубнового валета» к более непосредственно-реалистической манере, став одним из ведущих мастеров советской живописи. основной темой полотен К. становится поэтическое утверждение радости, счастья жизни. Натюрморты К. полны упоением чувственной красотой мира, богатством его красок («Листья табака», 1929, собрание семьи К.. «Сирень», 1933, «Хлеб, ветчина и вино», 1948,- оба в Третьяковской галерее). Среди портретов К. одни покоряют своей жизнерадостностью (портрет О. В. Кончаловской, 1925, Третьяковская галерея. «А. Н. Толстой в гостях у художника», 1941), другие связаны с острыми психологическими задачами, с напряжёнными, порой драматическими переживаниями и размышлениями (портрет В. Э. Мейерхольда, 1938, «Автопортрет», 1943, — оба в Третьяковской галерее). Национальная характерность искусства К. особенно ощущается в его пейзажах «Новгородской серии» (2-я пол. 1920-х гг.) и в жанровых картинах («Возвращение с ярмарки», 1926, Русский музей, Ленинград. «Полотёр», 1946, Третьяковская галерея). К. был также мастером театральной декорации, оставил большое графическое наследие. Государственная премия СССР (1943). Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Лит.: Кончаловский. Художественное наследие. Вступит. ст. А. Д. Чегодаева, М., 1964. Нейман М. Л., П. П. Кончаловский, М., 1967. Выставка произведений П. П. Кончаловского. 1876-1956. Каталог, М., 1968. А. А. Александров. П. П. Кончаловский. Автопортрет с женой. 1923. Третьяковская галерея. Москва. П. П. Кончаловский.

Память

Вклад писателя в русскую литературу отражен также в архитектуре нашей страны. Сегодня село Безруково Тюменской области носит имя этого замечательного писателя – Ершово.

В городе Ишиме именем поэта названа улица и государственный университет. Там же основан музей памяти, называющийся сегодня «Культурный центр П. П. Ершова». Биография и творческая деятельность легли в основу нескольких памятников, установленных в Тюменской области. В городе Тобольске имеется памятник, сквер и улица имени Ершова.

Краткая биография П. П. Ершова характеризует его не только как писателя, поэта, замечательного педагога и драматурга, но и как человека высокого образования, честного, доброго, отзывчивого, искренне заботящегося о близких людях и сопереживающего своей Родине. Его произведения являются неотъемлемой составляющей русской классической литературы.

Увлечение археологией

* Однажды летом, когда Рериху шел 10-й год, в имение отца Извару приехал известный археолог Лев Ивановский. Ученому понравился смышленый гимназист и он стал брать его с собой на раскопки. Во время этих раскопок исторические события, о которых Николай Рерих читал в детстве, словно оживали в его воображении.* «Ничто и никаким способом не приблизит так к ощущению древнего мира, как собственноручная раскопка» — писал впоследствии Николай Константинович.Увлечение археологией* Николай Рерих серьезно увлекается археологией: читает книги по истории, сам проводит раскопки в окрестностях имения своей семьи, делает зарисовки древних курганов, записывает народные легенды, былины, предания.* Все это найдет отражение в будущих картинах художника. С точностью учёного-археолога он откроет нам мир древних славян на своих полотнах.

Первое путешествие за границу

Вырученные за «Пустынника» деньги позволили художнику впервые отправиться в Европу. Музеи, архитектура и природа ошеломили молодого живописца. Позже, вспоминая своё упоение, он удивлялся, «как сердце не разорвалось от восторгов и сладкого томления». В путешествии художник написал «Остров Капри», делал множество набросков. Примечательно, что с течением времени в его зарисовках всё чаще проглядывались русские пейзажи и темы – Нестерова влекла родина. Здесь, вдали от неё, художник остро почувствовал свою причастность к Руси и долг перед ней. Нравственное совершенство и духовный подвиг русского человека как художественная тема выходила на первый план в творчестве живописца.

Биография Ильи Репина

Родился Илья в Чугуеве (поблизости Харькова) 24 июля 1844 года. Обучение живописи в биографии Репина началось уже в тринадцатилетнем возрасте.

А в 1863 году он переехал в Петербург, чтобы учиться в Академии Художеств. Во время обучения там прекрасно проявил себя, получив две золотых медали за свои картины.

В 1870 году отправился путешествовать по Волге, выполняя тем временем этюды и наброски. Там же зародилась идея полотна «Бурлаки на Волге». Затем художник переехал в Витебскую губернию, приобрел там имение.

Автопортрет, 1878. (wikipedia.org)

Художественная деятельность тех времен в биографии Ильи Репина чрезвычайно плодотворна. Кроме написания картин, он в Академии Художеств руководил мастерской.

Путешествия Репина по Европе повлияли на стиль художника. В 1874 году Репин стал членом товарищества передвижников, на выставках которых представлял свои работы.

1893 год в биографии Репина обозначен вхождением в Петербургскую Академию Художеств в качестве полноправного члена.

Поселок, в котором жил Репин, после Октябрьской революции очутился в составе Финляндии. Там же Репин скончался в 1930 году.

Живопись и творчество

Творческий путь Петра Кончаловского был долгим: начав с классической живописи, он прошел период поиска новых способов самовыражения и в итоге вернулся к реалистичной стилистике. Проследить это можно на примере автопортретов художника, написанных в разных направлениях и с использованием диаметрально противоположных цветовых решений.

Сначала стилистика Кончаловского напоминала творчество Константина Коровина, но, завершив учебу, художник отправился в Париж, где побывал на выставке картин Винсета Ван Гога. Впечатления от живописи гениального фламандца наложили отпечаток на творчество Кончаловского: по словам художника, Ван Гог раскрыл Петру глаза на собственное творчество.

Работы Петра Кончаловского, сделанные под влиянием живописи Ван Гога и Матисса

В работе того периода легко заметить влияние и других прославленных художников: Поля Сезанна и Анри Матисса – их картины поражали Кончаловского до глубины души.

В начале 1910-х годов Петр Петрович вместе с коллегами по цеху организовал художественную группу «Бубновый валет». Ее участники демонстративно пренебрегли канонами реалистической живописи и следовали по пути формализма. Основами творчества стали постимпрессионизм, кубизм и фовизм.

Портрет семьи кисти Петра Кончаловского

В этот период биографии сформировался собственный стиль Кончаловского: плотный, насыщенный, изобилующий яркими красками и лишенный ненужных деталей. Характерной особенностью, с которой Петр Петрович в то время писал натуру, является статичность: в натюрмортах, портретной и композиционной живописи художника нет и намека на динамику.

В 1912 году Кончаловский попробовал себя в качестве театрального художника и сделал костюмы и декорации для оперы «Купец Калашников» в постановке Антона Рубинштейна. Этой работой, стилизованной под лубок, Петр Петрович остался доволен и до конца жизни считал ее лучшим своим произведением в этом жанре. В это время в картины художника вместе с примитивизмом приходит «движение», внутренняя энергия. Это хорошо заметно по таким работам, как «Печка» и «Сухие краски».

Эскиз декорации Петра Кончаловского для оперы «Купец Калашников»

Когда началась Первая мировая война, Петр Петрович ушел на фронт, но воевал недолго – в 1915 году художника контузило, и его направили в тыл, на лечение. После этого Кончаловский участвовал в «Выставке картин левых течений», а также вышел из «Бубнового валета», перейдя в объединение «Мир искусства».

После революции в живопись Петра Петровича начал возвращаться реализм, хотя краски остались по-прежнему яркими. Кончаловского привлекала «радость жизни», хотя он умел совмещать ее с действительностью, придавая картинам как комический, так и трагический колорит. Это видно по портрету Всеволода Мейерхольда, который на момент написания картины уже лишился театра: яркие краски приглушены, а выражение лица режиссера говорит само за себя.

Портрет Всеволода Мейерхольда кисти Петра Кончаловского

Особое место в живописи Кончаловского всегда занимали натюрморты, особенно цветочные. Художник говорил, что пишет их по причинам, сходным с теми, по которым пианисты играют гаммы – это трудное и необходимое упражнение.

Натюрморт Петра Кончаловского «Сирень в корзине» Наиболее яркими представителями цветочной тематики в произведениях Петра Петровича являются картины «Сирень в корзине», «Пионы у окна» и «Всякие цветы».

Важным этапом творчества Кончаловского стал период увлечения фигурой Михаила Лермонтова. В 1927 году Петр Петрович уехал на Кавказ, и результатом поездки стала серия картин, основанных на творчестве поэта. В 40-е годы художник писал портрет Михаила Юрьевича, выбрав для изображения трудный период биографии Лермонтова. На картине поэт изображен в момент отдыха на станции Казбек, на которой он остановился, следуя в первую ссылку.

Натюрморт Петра Кончаловского «Пионы у окна»

Советская власть мало повлияла на творчество Кончаловского – художник всегда старался держаться как можно дальше от политики, но при том – не вступать с ней в конфронтацию.

Петру Петровичу даже удалось избежать написания портрета Иосифа Сталина, хотя ему предлагали – он сослался на то, что, будучи реалистом, не может использовать в качестве натуры фотографию. Допускать к настоящему «великому вождю» художника, разумеется, никто не собирался. И даже при этом Кончаловский получил в 1942 году Сталинскую премию за многолетние выдающиеся заслуги в области искусства.

Семья Николая Константиновича Рериха

Начнем изучение биографии Николая Рериха с его дедушки, от которого и досталась фамилия, ставшая затем столь известной. Звали его Фридрих Иоганн, дворянином по происхождению он не был, состоял на государственной службе в Риге, окончил её он в чине губернского секретаря.

Как известно, в ту пору Латвия была частью Российской Империи. Дед Николая был трижды женат и имел немало детей, лишь от последней жены – шестерых.

До последнего брака у Фридриха Иоганна была внебрачная связь с женщиной, от которой родилось трое сыновей, среди которых оказался и отец Николая Рериха.

Дедушка Рериха прожил 104 года, по тем временам, жизнь достаточно долгую, видел войну 1812 года, хоть сам и не участвовал, так как был слишком юн. Сын Константин, который нам интересен, родился 1 июля 1837 года, он стал нотариусом и работал в Санкт-Петербурге, где стал известным и уважаемым человеком.

Николай Рерих в детстве, 1886 год

В столице Константин стал на русский манер Федоровичем, а не Фридриховичем и отбросил вторые имена Кристоф Трауготт Глауберт. Он получил гимназическое образование и первое время работал кассиром на фабрике Бюттнера, а затем перешел на службу в Главное общество Российских железных дорог, там он служил рисовальщиком.

По службе Константин оказался в городе Острове, где встретил свою будущую жену. Ею стала дочь купца Мария Васильевна Калашникова. В 1863 году Константин Рерих поменял сословие на купеческое, уплатив необходимый налог. В 1867 году становится нотариусом и служит в Санкт-Петербургском окружном суде. Николай – один из десяти детей Константина Федоровича, родился 27 сентября 1874 года в Петербурге.

Семья Рерихов, Николай крайний справа, 1886 год

Память

Имя композитора увековечено не только на родине, но и далеко за ее пределами. Многие музыкальные школы, улицы городов и даже теплоход названы в честь великого творца. В Клину и Алапаевске открыты музеи, посвященные жизни и творчеству Петра Ильича. Нашлось место отражению личности русского гения и в кинематографе. Западных режиссеров в XX столетии (Карл Фрёлих, Кен Рассел) интересовали подробности личной жизни и смерти музыканта.

В 1970-м на советских экранах появился фильм «Чайковский» Игоря Таланкина, в котором главная роль досталась Иннокентию Смоктуновскому. Картина повествовала о биографии композитора с юных лет, а основной сюжетной линией выступила переписка Петра Ильича с Надеждой фон Мекк. В 2022-м Кирилл Серебренников представил на фестивале в Каннах ленту «Жена Чайковского», в центр которой поставил сложные отношения гения с юной женой Антониной Милюковой.

Возрождение русской литературы

XIX век сыграл огромную роль в развитии русской культуры, этому способствовала победа русских войск над Наполеоном. Подъем русского патриотизма нашел свое отражение в музыке, живописи, литературе.

Творческая молодежь обращалась к истокам – русскому народному творчеству. Это «Могучая кучка» в музыке, «Передвижники» в живописи. Именно этот век подарил миру огромное количество великих писателей, начиная с Пушкина и Лермонтова, кончая Достоевским и Л. Толстым.

Молодые образованные люди входили в различные литературные кружки и общества. Издавались рукописные журналы, в которых публиковали произведения этнографической направленности: народные песни, легенды, сказки.

Поступив в университет, изучаемый писатель, с юности интересовавшийся культурой Сибири, писал такого рода стихи, разные тексты и публиковал их в рукописном журнале, который издавался семьей Майковых. Но, к сожалению, произведения Ершова Петра Павловича того времени не сохранились.

Творчество

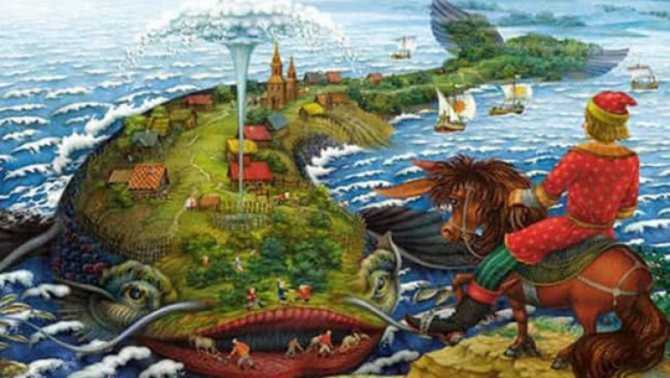

Знаменитая сказка «Конек-Горбунок» была написана Петром Ершовым еще в студенческие годы. Он задумал свою сказку, после прочтения только опубликованных сказок Александра Пушкина. Стоит отметить, что к тому времени он уже был знаком не только с Пушкиным, но и Василием Жуковским.

Именно этим знаменитым поэтам 19-летний Ершов представил на суд свое произведение. После прочтения «Конька-горбунка», Пушкин пришел в восторг сказав следующее: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить».

По заявлению самого Петра, эта сказка фактически полностью была взята из уст рассказчиков, от которых он ее услышал. Он лишь придал ей поэтичности и сделал кое-какие дополнения.

Яркий слог и народный юмор принесли этому произведению огромную популярность в стране. Любопытно, что к концу 19-го века «Конек-горбунок» уже стал классикой детского чтения, регулярно переиздавался и иллюстрировался. Произведение было издано отдельной книгой в 1834 г. и еще при жизни автора выдержало 7 изданий.

Помимо «Конька-горбунка», Петр Ершов написал несколько десятков стихов. Существуют указания, что он издавал стихи, повести и рассказы под разными псевдонимами. В середине 1830-х годов свет увидела баллада писателя – «Сибирский казак».

К тому моменту биографии Ершов уже пользовался авторитетом у коллег и был желанным гостем в различных литературных кругах. Спустя какое-то время правительство усмотрело в «Коньке-горбунке» неуважительное отношение к власти, вследствие чего сказка оказалась под запретом.

Интересен факт, что сказка была переиздана только в 1856 г., после смены царя. Кроме этого, в следующем году Петр Ершов оказался в списке лиц, заслуживающих правительственного доверия. К слову, известный литературный критик Виссарион Белинский видел в «Коньке-горбунке» подделку, в которой были «русские слова, но не было русского духа».

Не смотря на то, что в последующие годы биографии Ершов продолжал издавать новые произведения, такого успеха, который имел «Конек-горбунок», не получила ни одна другая его книга. Когда он пытался возвратиться к «народному творчеству», мужчина решил написать поэму «Иван-царевич». Однако недовольный конечным итогом, он сжег рукопись.