Живопись и творчество

Творческий путь Петра Кончаловского был долгим: начав с классической живописи, он прошел период поиска новых способов самовыражения и в итоге вернулся к реалистичной стилистике. Проследить это можно на примере автопортретов художника, написанных в разных направлениях и с использованием диаметрально противоположных цветовых решений.

Сначала стилистика Кончаловского напоминала творчество Константина Коровина, но, завершив учебу, художник отправился в Париж, где побывал на выставке картин Винсета Ван Гога. Впечатления от живописи гениального фламандца наложили отпечаток на творчество Кончаловского: по словам художника, Ван Гог раскрыл Петру глаза на собственное творчество.

Работы Петра Кончаловского, сделанные под влиянием живописи Ван Гога и Матисса

Работы Петра Кончаловского, сделанные под влиянием живописи Ван Гога и Матисса

В работе того периода легко заметить влияние и других прославленных художников: Поля Сезанна и Анри Матисса – их картины поражали Кончаловского до глубины души.

В начале 1910-х годов Петр Петрович вместе с коллегами по цеху организовал художественную группу «Бубновый валет». Ее участники демонстративно пренебрегли канонами реалистической живописи и следовали по пути формализма. Основами творчества стали постимпрессионизм, кубизм и фовизм.

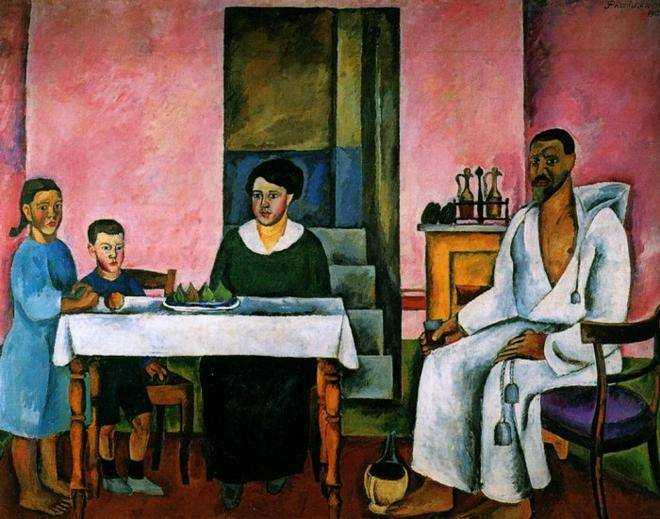

Портрет семьи кисти Петра Кончаловского

Портрет семьи кисти Петра Кончаловского

В этот период биографии сформировался собственный стиль Кончаловского: плотный, насыщенный, изобилующий яркими красками и лишенный ненужных деталей. Характерной особенностью, с которой Петр Петрович в то время писал натуру, является статичность: в натюрмортах, портретной и композиционной живописи художника нет и намека на динамику.

В 1912 году Кончаловский попробовал себя в качестве театрального художника и сделал костюмы и декорации для оперы «Купец Калашников» в постановке Антона Рубинштейна. Этой работой, стилизованной под лубок, Петр Петрович остался доволен и до конца жизни считал ее лучшим своим произведением в этом жанре. В это время в картины художника вместе с примитивизмом приходит «движение», внутренняя энергия. Это хорошо заметно по таким работам, как «Печка» и «Сухие краски».

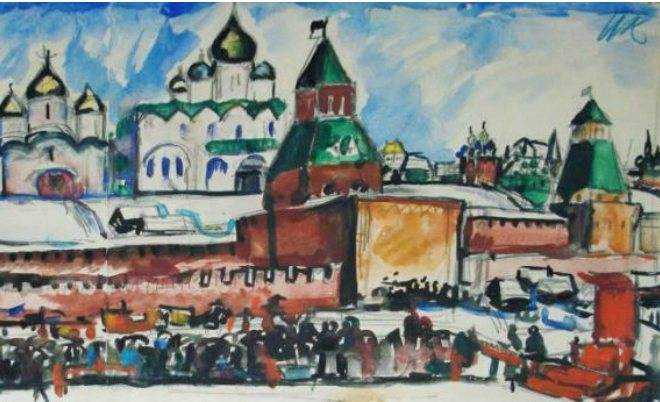

Эскиз декорации Петра Кончаловского для оперы «Купец Калашников»

Эскиз декорации Петра Кончаловского для оперы «Купец Калашников»

Когда началась Первая мировая война, Петр Петрович ушел на фронт, но воевал недолго – в 1915 году художника контузило, и его направили в тыл, на лечение. После этого Кончаловский участвовал в «Выставке картин левых течений», а также вышел из «Бубнового валета», перейдя в объединение «Мир искусства».

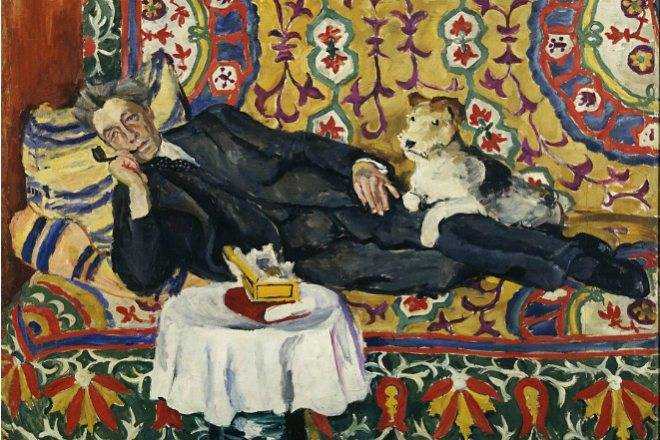

После революции в живопись Петра Петровича начал возвращаться реализм, хотя краски остались по-прежнему яркими. Кончаловского привлекала «радость жизни», хотя он умел совмещать ее с действительностью, придавая картинам как комический, так и трагический колорит. Это видно по портрету Всеволода Мейерхольда, который на момент написания картины уже лишился театра: яркие краски приглушены, а выражение лица режиссера говорит само за себя.

Портрет Всеволода Мейерхольда кисти Петра Кончаловского

Портрет Всеволода Мейерхольда кисти Петра Кончаловского

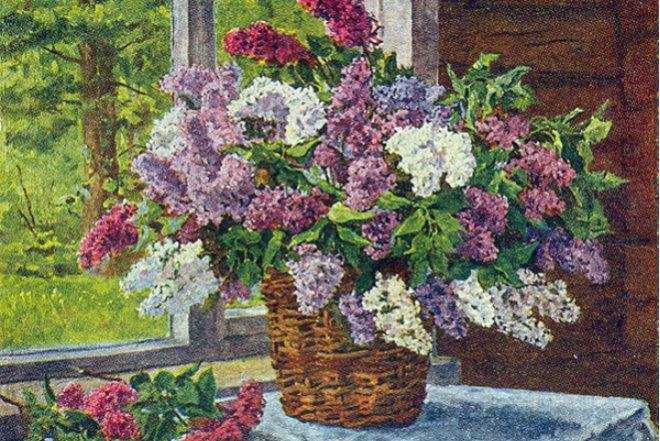

Особое место в живописи Кончаловского всегда занимали натюрморты, особенно цветочные. Художник говорил, что пишет их по причинам, сходным с теми, по которым пианисты играют гаммы – это трудное и необходимое упражнение.

Натюрморт Петра Кончаловского «Сирень в корзине» Наиболее яркими представителями цветочной тематики в произведениях Петра Петровича являются картины «Сирень в корзине», «Пионы у окна» и «Всякие цветы».

Натюрморт Петра Кончаловского «Сирень в корзине» Наиболее яркими представителями цветочной тематики в произведениях Петра Петровича являются картины «Сирень в корзине», «Пионы у окна» и «Всякие цветы».

Важным этапом творчества Кончаловского стал период увлечения фигурой Михаила Лермонтова. В 1927 году Петр Петрович уехал на Кавказ, и результатом поездки стала серия картин, основанных на творчестве поэта. В 40-е годы художник писал портрет Михаила Юрьевича, выбрав для изображения трудный период биографии Лермонтова. На картине поэт изображен в момент отдыха на станции Казбек, на которой он остановился, следуя в первую ссылку.

Натюрморт Петра Кончаловского «Пионы у окна»

Натюрморт Петра Кончаловского «Пионы у окна»

Советская власть мало повлияла на творчество Кончаловского – художник всегда старался держаться как можно дальше от политики, но при том – не вступать с ней в конфронтацию.

Петру Петровичу даже удалось избежать написания портрета Иосифа Сталина, хотя ему предлагали – он сослался на то, что, будучи реалистом, не может использовать в качестве натуры фотографию. Допускать к настоящему «великому вождю» художника, разумеется, никто не собирался. И даже при этом Кончаловский получил в 1942 году Сталинскую премию за многолетние выдающиеся заслуги в области искусства.

Определение слова «Кончаловский» по БСЭ:

Кончаловский — Максим Петрович , советский терапевт, заслуженный деятель науки РСФСР (1934). В 1899 окончил медицинский факультет Московского университета. С 1918 профессор 2-го МГУ, с 1929 директор факультетской терапевтической клиники 1-го Московского медицинского института, одновременно — научный руководитель института гематологии и переливания крови (с 1928) и заведующий терапевтической клиникой Всесоюзного института экспериментальной медицины (с 1929). Разрабатывал общие проблемы клиники: изучение «предболезненных» состояний, вопросов трудового прогноза, периодичности в течении болезней, клинических синдромов. К. принадлежат важные исследования по патологии желудочно-кишечного тракта, печени, лёгких, сердечно-сосудистой системы, кроветворной системы, ревматизму. Председатель Всесоюзного комитета по борьбе с ревматизмом (с 1928), Всесоюзного терапевтического общества (с 1931). Вице-президент Международной лиги по борьбе с ревматизмом (с 1936). Создал крупную школу терапевтов, среди представителей которой: Е. М. Тареев, А. А. Багдасаров, Б. Е. Вотчал, С. А. Гиляревский, А. Г. Гукасян и др. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Соч.: Избр. труды, М., 1961 (библ.). Лит.: Гукасян А. Г., Максим Петрович Кончаловский и его клинико-теоретические взгляды, М., 1956. Кончаловский — Пётр Петрович , советский живописец, народный художник РСФСР (1946), действительный член АХ СССР (1947). Учился в академии Жюлиана в Париже (1897-98) и в петербургской АХ (1898- 1907). Жил в Москве. Один из основателей объединения «Бубновый валет». Преподавал в московских Свободных художественных мастерских (1918-21) и Вхутеине (1926-29). В своих ранних произведениях К. стремился соединить конструктивность цвета П. Сезанна со стихийной праздничностью красок, родственной русскому народному искусству. формальные поиски сочетаются в них с полнокровным, оптимистическим восприятием мира (портрет Г. Б. Якулова, 1910, «Сухие краски», 1912, «Агава», 1916,- все в Третьяковской галерее. «Семейный портрет», т. н. сиенский, 1912, «Верстак», 1917,- оба в собрании семьи К.). После Октябрьской революции К. перешёл от принципов живописи «Бубнового валета» к более непосредственно-реалистической манере, став одним из ведущих мастеров советской живописи. основной темой полотен К. становится поэтическое утверждение радости, счастья жизни. Натюрморты К. полны упоением чувственной красотой мира, богатством его красок («Листья табака», 1929, собрание семьи К.. «Сирень», 1933, «Хлеб, ветчина и вино», 1948,- оба в Третьяковской галерее). Среди портретов К. одни покоряют своей жизнерадостностью (портрет О. В. Кончаловской, 1925, Третьяковская галерея. «А. Н. Толстой в гостях у художника», 1941), другие связаны с острыми психологическими задачами, с напряжёнными, порой драматическими переживаниями и размышлениями (портрет В. Э. Мейерхольда, 1938, «Автопортрет», 1943, — оба в Третьяковской галерее). Национальная характерность искусства К. особенно ощущается в его пейзажах «Новгородской серии» (2-я пол. 1920-х гг.) и в жанровых картинах («Возвращение с ярмарки», 1926, Русский музей, Ленинград. «Полотёр», 1946, Третьяковская галерея). К. был также мастером театральной декорации, оставил большое графическое наследие. Государственная премия СССР (1943). Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Лит.: Кончаловский. Художественное наследие. Вступит. ст. А. Д. Чегодаева, М., 1964. Нейман М. Л., П. П. Кончаловский, М., 1967. Выставка произведений П. П. Кончаловского. 1876-1956. Каталог, М., 1968. А. А. Александров. П. П. Кончаловский. Автопортрет с женой. 1923. Третьяковская галерея. Москва. П. П. Кончаловский.

Живопись и творчество

Творческий путь Петра Кончаловского был долгим: начав с классической живописи, он прошел период поиска новых способов самовыражения и в итоге вернулся к реалистичной стилистике. Проследить это можно на примере автопортретов художника, написанных в разных направлениях и с использованием диаметрально противоположных цветовых решений.

Сначала стилистика Кончаловского напоминала творчество Константина Коровина, но, завершив учебу, художник отправился в Париж, где побывал на выставке картин Винсета Ван Гога. Впечатления от живописи гениального фламандца наложили отпечаток на творчество Кончаловского: по словам художника, Ван Гог раскрыл Петру глаза на собственное творчество.

Работы Петра Кончаловского, сделанные под влиянием живописи Ван Гога и Матисса

В работе того периода легко заметить влияние и других прославленных художников: Поля Сезанна и Анри Матисса – их картины поражали Кончаловского до глубины души.

В начале 1910-х годов Петр Петрович вместе с коллегами по цеху организовал художественную группу «Бубновый валет». Ее участники демонстративно пренебрегли канонами реалистической живописи и следовали по пути формализма. Основами творчества стали постимпрессионизм, кубизм и фовизм.

Портрет семьи кисти Петра Кончаловского

В этот период биографии сформировался собственный стиль Кончаловского: плотный, насыщенный, изобилующий яркими красками и лишенный ненужных деталей. Характерной особенностью, с которой Петр Петрович в то время писал натуру, является статичность: в натюрмортах, портретной и композиционной живописи художника нет и намека на динамику.

В 1912 году Кончаловский попробовал себя в качестве театрального художника и сделал костюмы и декорации для оперы «Купец Калашников» в постановке Антона Рубинштейна. Этой работой, стилизованной под лубок, Петр Петрович остался доволен и до конца жизни считал ее лучшим своим произведением в этом жанре. В это время в картины художника вместе с примитивизмом приходит «движение», внутренняя энергия. Это хорошо заметно по таким работам, как «Печка» и «Сухие краски».

Эскиз декорации Петра Кончаловского для оперы «Купец Калашников»

Когда началась Первая мировая война, Петр Петрович ушел на фронт, но воевал недолго – в 1915 году художника контузило, и его направили в тыл, на лечение. После этого Кончаловский участвовал в «Выставке картин левых течений», а также вышел из «Бубнового валета», перейдя в объединение «Мир искусства».

После революции в живопись Петра Петровича начал возвращаться реализм, хотя краски остались по-прежнему яркими. Кончаловского привлекала «радость жизни», хотя он умел совмещать ее с действительностью, придавая картинам как комический, так и трагический колорит. Это видно по портрету Всеволода Мейерхольда, который на момент написания картины уже лишился театра: яркие краски приглушены, а выражение лица режиссера говорит само за себя.

Портрет Всеволода Мейерхольда кисти Петра Кончаловского

Особое место в живописи Кончаловского всегда занимали натюрморты, особенно цветочные. Художник говорил, что пишет их по причинам, сходным с теми, по которым пианисты играют гаммы – это трудное и необходимое упражнение.

Натюрморт Петра Кончаловского «Сирень в корзине»

Наиболее яркими представителями цветочной тематики в произведениях Петра Петровича являются картины «Сирень в корзине», «Пионы у окна» и «Всякие цветы».

Важным этапом творчества Кончаловского стал период увлечения фигурой Михаила Лермонтова. В 1927 году Петр Петрович уехал на Кавказ, и результатом поездки стала серия картин, основанных на творчестве поэта. В 40-е годы художник писал портрет Михаила Юрьевича, выбрав для изображения трудный период биографии Лермонтова. На картине поэт изображен в момент отдыха на станции Казбек, на которой он остановился, следуя в первую ссылку.

Натюрморт Петра Кончаловского «Пионы у окна»

Советская власть мало повлияла на творчество Кончаловского – художник всегда старался держаться как можно дальше от политики, но при том – не вступать с ней в конфронтацию.

Петру Петровичу даже удалось избежать написания портрета Иосифа Сталина, хотя ему предлагали – он сослался на то, что, будучи реалистом, не может использовать в качестве натуры фотографию. Допускать к настоящему «великому вождю» художника, разумеется, никто не собирался. И даже при этом Кончаловский получил в 1942 году Сталинскую премию за многолетние выдающиеся заслуги в области искусства.

Самые известные картины Петра Кончаловского

В картины Петр Кончаловский вложил всю свою искреннюю любовь к жизни и природе. Он говорил, что даже простой цветок нельзя нарисовать небрежными мазками. Его нужно изучить также тщательно и глубоко, как более крупные и важные предметы. Посмотрите еще раз на произведения:

- «Сирень в корзине» (1933). Любимая тема Петра Петровича. По воспоминаниям родственников, в сезон цветения он рисовал натюрморты с сиренью каждый день.

- «Портрет режиссера Всеволода Эмильевича Мейерхольда» (1938). Художник не побоялся рисовать опального режиссера, несмотря на закрытие театра и на недовольство Сталина.

- «Бой быков» (1910). Было написано множество эскизов к этой картине, но в окончательном варианте мастер убрал самое яркое воспоминание об Испании — насыщенные краски желтого песка и голубого неба.

Детство и начало художественного пути

Петр Кончаловский родился 21 февраля 1876 года в городе Славянске Харьковской губернии (ныне город в Донецкой области Украины).

Отец Кончаловского был потомственным дворянином, являлся успешным переводчиком и издателем. Оказался связан с революционной деятельностью, за что был арестован и сослан в Холмогоры. Позже семья Кончаловских переехала в Харьков. Там в возрасте 8 лет Петя начал обучаться в Третьей Харьковской рисовальной школе.

Тяга к искусству с ранних лет охватила будущего творца. Он продолжает обучение на вечерних курсах в Строгановском художественно-промышленном училище, когда семья переезжает в Москву в 1889 году.

Отец настоял на том, чтобы Петр оставил художественное образование и поступил в Московский университет на факультет естественных наук. Однако вскоре молодой Кончаловский оставляет учебу в университете и продолжает овладевать искусством живописи.

Художественная манера его поначалу напоминала манеру Коровина. В 1896 году молодой Кончаловский уезжает в Париж, где он обучается у представителей тулузской школы – Лоранса и Бенжамена-Констана. Там молодой художник посетил выставку картин Винсета Ван Гога. Впечатления от его живописи были настолько яркими, что наложили отпечаток на творчество юного Петра. Среди воспоминаний художника есть признание, что Ван Гог раскрыл Петру глаза на собственное творчество.

В этот период мастер ближе знакомится с творчеством других знаменитых художников: Поля Сезанна и Анри Матисса.

«Матисс, по мне, не трогает, а рвет на части <…>, как коршун вырывает сердце Прометея», пишет Кончаловский.

Влияние их картин на творчество молодого Петра узнается во многих его работах. Разумеется, соревноваться с известными в ту пору мастерами реалистичной живописи, Репиным и Серовым, было непростой задачей. В поисках своего стиля молодой Петр путешествует по Франции, Италии, Испании. Поездка в последнюю страну оказалась решающей, поскольку именно с этого периода в работах автора появляется самобытность и начинает проявляться ни на кого не похожий стиль.

По возвращению в Россию Петр поступает в петербургскую Академию художеств. Однако здесь юношу ожидает разочарование, впоследствии он даже сжигает свои картины, написанные за период обучения. Он сменяет место обучения и уходит в мастерскую батальной живописи Павла Ковалевского, где ищет себя, свою манеру письма и стиль.

В 1912 году Кончаловский пробует себя в качестве художника по театральным костюмам и декорациям для оперы «Купец Калашников» (постановка Антона Рубинштейна). Этой работой Петр Петрович остался доволен и считал, что это лучшее его произведение в данном жанре. В этот период в его живописи появляются новые черты, в работах появляется внутренняя энергия, добавляется движение.

Творчество

В начале своего творческого пути Петр Кончаловский тяготел к реализму. Однако годы учебы в Париже повлияли на его восприятие живописи. В 1896-1898 гг. художник посещал занятия в Академии Р. Жюльена у Ж.-П. Лоранса и Ж. Ж. Бенжамен-Констана.

Кончаловский познакомился с творчеством современных ему западных живописцев – Винсента ван Гона, Поля Сезанна, Анри Матисса.

По возвращении в Россию Петр Кончаловский поступил в Высшее художественное училище живописи, скульптуры и архитектуры при петербургской Академии художеств.

В 1902 году женился на Ольге Суриковой, дочери знаменитого живописца.

Нулевые годы стали периодом творческого становления художника. Кончаловский много размышлял о том, какие картины он хочет создавать. На живописца с одной стороны влияли принципы реалистичного искусства, усвоенные им в ранней юности, с другой – Петр Кончаловский вдохновлялся работами импрессионистов. Многие картины художника, написанные в тот период, были уничтожены им самим.

Друзья вспоминают, что 1907 год стал переломным для живописца. В это время он с семьей гостил в поместьях знакомых в Калужской области. Смена обстановки пошла на пользу: художника оставили сомнения, он выбрал импрессионизм и стал много и продуктивно работать в этом направлении.

В начале века работы Кончаловского начинают выставляться в Москве. В 1907 г. художник отправляется в Германию, затем во Францию, в которой он остается до 1909 года.

Во Франции его работы экспонировались на ежегодной выставке Национального общества изящных искусств.

В 1910-1911 гг. Петр Кончаловский становится одним из организаторов художественного объединения «Бубновый валет» – самой крупной авангардистской группы в России. Живописец активно участвует в культурной жизни, экспонирует свои работы, публично обсуждает принципы своего искусства с коллегами и критиками.

С началом Первой мировой войны Кончаловский был призван в армию. Художник был контужен в боях, после демобилизации вернулся в Москву.

В двадцатых годах манера живописца вновь меняется. От импрессионизма он возвращается к более реалистичным полотнам. При этом Кончаловский, подобно представителям течения импрессионистов и постимпрессионистов, продолжает активно использовать яркие цвета как инструмент передачи эмоций.

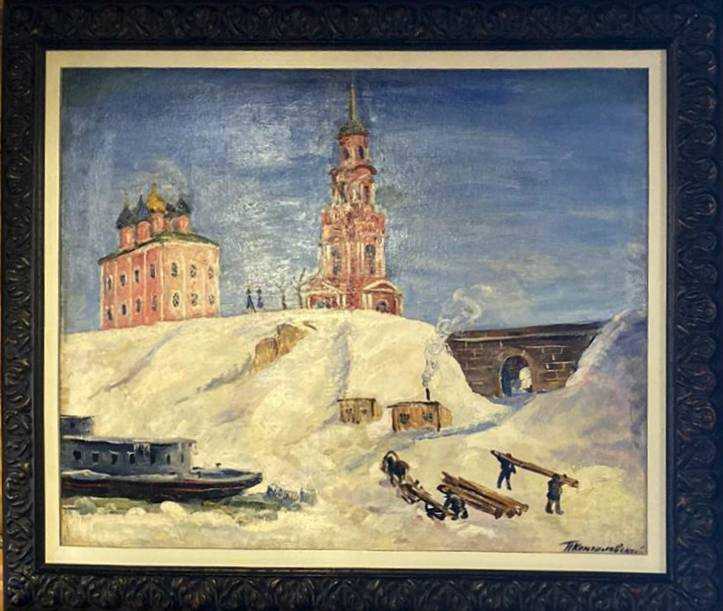

Критики относят картину к реализму, но узнаваемое использование красок для передачи настроения приближает работу Петра Кончаловского к творчеству постимпрессионистов. Картина «Пристань в Рязани» была написана в 1931 году.

Петр Кончаловский становится одним из ведущих советских художников. До конца жизни он старался сохранять творческую независимость от советской власти. Живописец отказался писать портрет Сталина по фотографии, сославшись на невозможность реалистичной передачи характера генсека.

Несмотря на это, в 1942 году Петр Кончаловский был удостоен Сталинской премии, а в 1946 – получил звание народного художника СССР. В годы Второй мировой войны остался жить в Москве.

Главной советчицей художника была жена. Ей первой он показывал свои работы. Если они не нравились Ольге, Петр Кончаловский уничтожал полотна либо использовал их для написания новых картин.

Биография

Пётр Петрович был сыном севастопольского морского врача, ходившего в плавание в эскадре Нахимова. Учился на естественном отделении физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, одновременно изучая право. По окончании университета был оставлен при факультете, но женившись на дочери харьковского помещика, уехал в имение жены Ивановку, Старобельского уезда. Однако помещика из него не получилось и очень скоро он был избран мировым судьёй в городе Сватове, Харьковской губернии. В июне 1879 года Пётр Петрович Кончаловский был арестован за пропаганду среди крестьян и по распоряжению харьковского генерала-губернатора выслан под гласный надзор в Холмогоры Архангельской губернии. Однако ссылка была не долгой; в 1879 году для «искоренения южнорусской крамолы» губернатором в Харькове был назначен М. Т. Лорис-Меликов, который по просьбы жены Кончаловского, оставшейся с шестью детьми, разрешил возвратить Кончаловского из ссылки, но при этом добавил: «Я его возвращаю, хоть он такой вредный, что следовало бы его повесить!»

Портрет работы В. Серова, 1891

В ссылке он изучил английский язык и сделал новые, полные переводы «Робинзона Крузо» Дефо и «Гулливера» Свифта. В его переводе также появилась «Новая Элоиза» Ж.-Ж.Руссо.

Вернувшись из ссылки П. П. Кончаловский занялся книгоиздательством. Вместе с французом, врачом Кервилли, он открыл в Харькове книжный магазин, которым заведовала жена. Но вскоре магазин был опечатан, Кервилли выслан во Францию, а Виктория Тимофеевна арестована.

В 1891 году, когда истекал срок собственности фирмы Глазунова на сочинения М. Ю. Лермонтова, у владельцев типографии и книгоиздательства товарищества И. Н. Кушнерева в Москве явилась мысль осуществить иллюстрированное издание Лермонтова и они привлекли к этой работе П. П. Кончаловского. Он «привлек к участию в издании Л. О. Пастернака, и именно оттого, что он был первым, на его долю выпала львиная доля работы». Пастернак указал Кончаловскому на В. А. Серова, которому было предложено выполнить рисунки к «Демону»; Серов же привёл к Кончаловскому на его квартиру, в Харитоньевском переулке (в доме Мороховец) М. А. Врубеля, который к тому времени уже долго работал над своим «Демоном». Кончаловский сразу увидел в нём огромный талант и поручил ему исполнить иллюстрации не только к «Демону», но и к «Герою нашего времени» и некоторым стихотворениям. Врубель стал близким другом всей большой семьи Кончаловских (к юбилейному изданию трехтомного собрания сочинений А. С. Пушкина 1899 года Врубелем была сделана чёрная акварель «Клеопатра на ложе» для стихотворения «Египетские ночи»; эту акварель он подарил тогда своему молодому другу, начинающему врачу Максиму Петровичу Кончаловскому).