Личная жизнь

Личная жизнь художника была определена еще в его детстве: в 14 лет Петр познакомился с будущей женой Ольгой Суриковой – дочерью живописца Василия Сурикова. После этого 12 лет молодые люди толком не общались, пока Кончаловский не отправил девушке письмо с признанием в любви. Решение пожениться молодые приняли через 3 дня после первого свидания, и свадьба состоялась 10 февраля 1902 года.

Петр Кончаловский с женой (автопортреты)

Отношения в браке были нежными: Кончаловский звал жену Лёлечкой, она его – Дадочкой.

У супругов было двое детей – дочь Наталья и сын Михаил. Их нежно любили оба родителя, хотя и старались не баловать. Петр Петрович не меньше супруги был вовлечен в процесс воспитания: он укладывал детей спать, обучал основам живописи, рассказывал сыну и дочке сказки.

Петр Кончаловский с семьей

Ольга Васильевна слыла жестким и властным человеком, но взаимоотношений с мужем это не касалось – еще до свадьбы молодые люди поклялись, что их семья будет необыкновенной. Поэтому женщина знала меру и никогда не попрекала мужа, а тот ее глубоко уважал и считал ближайшим другом и советчиком. Без одобрения жены Петр Петрович решений не принимал и советовался с ней даже по вопросам творчества.

Личная жизнь

За свою биографию Сергей Михалков женился два раза. Его первую супругу звали Наталья Кончаловская. Брак был заключен в 1936. Она была коллегой по цеху, как и муж, трудилась в качестве детской поэтессы и писательницы.

Семейная жизнь оказалась долгой. Творческие люди провели вместе целых 53 года, до самой смерти супруги.

Наталья Кончаловская и Сергей Михалков

В браке на свет появились дети Сергея Михалкова — Никита и Андрей. Оба стали знаменитыми режиссерами, занимаются кинопроизводством.

Почти через 10 лет после смерти первой супруги в личной жизни Сергея Михалкова появилась новая пассия. Он женился во второй раз. Его избранницей стала Юлия Субботина, дочь известного советского физика. Как и отец, она занималась точными науками.

Сергей Михалков и Юлия Субботина

В поисках себя

Понятно, что после гигантов русского реализма – Репина, Серова – сказать в этой сфере на тот момент было нечего. В поисках собственного пути художник Петр Петрович Кончаловский снова путешествует по Европе, посещает Францию, Италию, вместе с тестем Суриковым едет в Испанию. Это турне оказалось решающим. Он открывает для себя картины постимпрессионистов. Его до слез трогают Ван Гог, Сезанн, Матисс. Их влияние очевидно в картинах Петра Кончаловского того периода. «В самом деле, если проанализировать как следует мои пальмы 1908 г., писанные в Сен-Максиме, там наверное найдутся, рядом с бесспорными ван-гоговскими элементами, и «куски» от Сезанна, потому что так я увидал эти куски на натуре и так должен был передать их», — признает родство с постимпрессионистами Кончаловский. Кончаловский как самобытный художник по сути родился в Испании. «Бой быков» – это уже не чье-то, не под кого-то, это уверенный голос нового таланта, нашедшего свой путь.

Вернувшись в Россию, он близко сходится с авангардистами – Ильей Машковым, Михаилом Ларионовым, Натальей Гончаровой, Давидом Бурлюком. В 1910 году принимает участие в выставке картин авангардного объединения «Бубновый валет».

Лучшие спортсмены

Иван Поддубный – русский профессиональный спортсмен, атлет, пятикратный чемпион в греко-римской борьбе, артист цирка. За всю свою спортивную карьеру ни разу не был на месте проигравшего в спортивных состязаниях. Его называли «русским богатырём XX века».

Гарри Каспаров – чемпион мира по шахматам, обладатель «Шахматных Оскаров». Мастер комбинирования различных тактик и стратегий, что выводило его в число победителей в провальных партиях. Первые ходы поражали новизной и необычностью, их называли «Дебюты Каспарова».

Лев Яшин – лучший вратарь советского периода, голкипер прошлого столетия. Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы и СССР. Единственный, кому из вратарей был присуждён «Золотой мяч».

Выдающимися личностями в истории России всех эпох внесён огромный вклад в мировую сокровищницу науки, культуры, спорта и управления государством. Многие из них изменили ход истории, что благотворно отразилось на эволюции человечества.

Могут также помочь узнать данные о своих предках ряд следующих ресурсов:

-

vgd.ru – сайт всероссийского генеалогического древа. Там вы сможете найти огромную базу данных о людях, связанных с Россией. На ресурсе имеется большой форум с огромным количеством участников, где вам помогут ценным советом;

-

gwar.mil.ru/heroes/ – ресурс памяти героев Первой мировой войны (1914-1918 годов), на котором вы можете отыскать нужного вам человека бесплатно и без регистрации;

- myheritage.com – популярный интернациональный ресурс, который поможет в воссоздании генеалогического древа вашей семьи;

- familyspace.ru – популярный генеалогический ресурс с функцией социальной сети;

-

books.google.ru – в этой огромной библиотеке Гугл доступны тысячи оцифрованных изданий. Просто вбейте в поисковую строку имя и фамилию искомого вами человека, и вполне вероятно, что вы найдёте упоминания о своих предках;

-

jewishgen.org/new – ресурс по еврейской генеалогии.

Алгоритм пользования такими ресурсами довольно прост. Вы переходите на нужный ресурс, и в поисковой строке вводите фамилию нужного человека и жмёте на кнопку поиска. Через несколько мгновений вы получите данные по найденным совпадениям, сможете скачать найденные релевантные документы о ваших предках до революции и так далее.

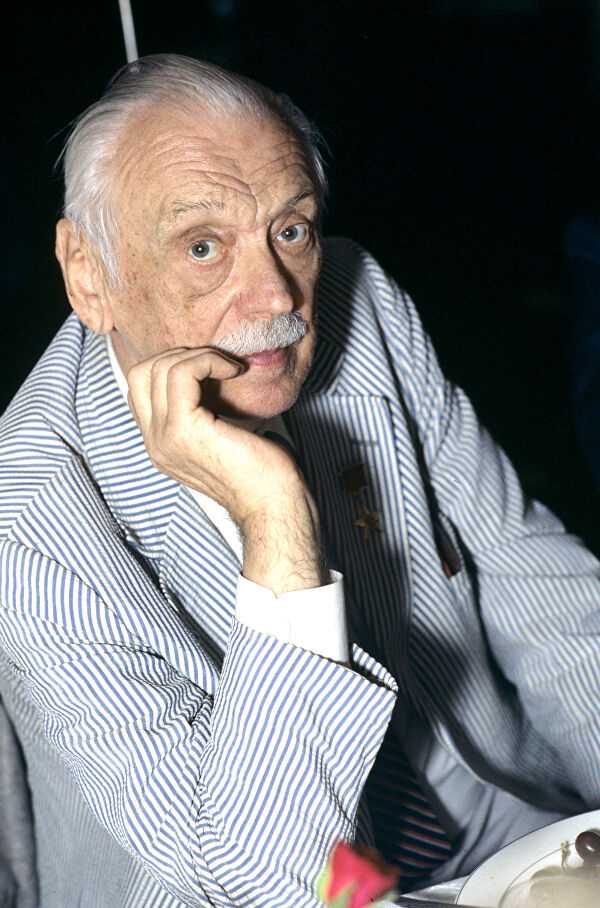

Смерть писателя

Литератор прожил долгую жизнь. В 2009 году у мужчины начались проблемы со здоровьем, он слег, а затем попал в больницу. Сергей Михалков умер 27 августа 2009, причиной смерти известного писателя стал отек легких.

Автор скончался в НИИ имени Бурденко. Врачи боролись за его жизнь, но сделать ничего не сумели. По словам родственников, Михалков незадолго до смерти находился в сознании и трезвой памяти. Прямо перед кончиной он попрощался с семьей, после чего умер.

28 августа состоялась панихида. Всего к гробу известного деятели искусств подошли тысячи человек. Как родные, так и поклонники таланта советского литератора. А уже на следующий день почившего писателя отпевали.

Похоронили Михалкова 29-го августа на 5-ом участке Новодевичьего кладбища в Москве.

Участие Г.А.Зюганова в прощании с поэтом С.М.Михалковым

Детство и юность

Будущий писатель Сергей Михалков появился на свет 13 марта 1913 года в Москве. Он родился незадолго до переломных событий в отечественной истории. До революции, которая уничтожит все устои общества и создаст принципиально новое государство, оставались считанные годы.

С.В. Михалков в детстве

Юноша был выходцем из аристократической прослойки. Его отец, Владимир Александрович, был дворянином. Мать, Ольга Михайловна, была не менее родовитого происхождения.

Практически все предки так или иначе занимали крупные чиновничьи посты. Словом, Михалков-младший был образчиком российского аристократа, перед которым открывались широчайшие возможности.

Значительную часть детства писатель провел в Подмосковье. В ранние годы у Михалкова не было возможности посещать школу. Она находилась слишком далеко от дома семьи.

Молодому человеку наняли частного преподавателя, немку Эмму Розенберг. Женщина была очень строгих нравов, требовательной и жесткой. Дети ее слушали и не смели перечить.

Маленький С.В. Михалков

Стараниями гувернантки Михалков освоил немецкий язык. С ранних лет он хорошо на нем изъяснялся. Мог читать Шиллера и прочих классиков в оригинале.

Несколькими годами позже семейство перебралось в Москву. Теперь у молодого человека появилась возможность посещать школу. Благодаря знаниям, которые он почерпнул от частной гувернантки, Михалков попал сразу в 4 класс.

Поначалу учеба складывалась сложно. Сверстники издевались над будущим писателем, дразнили его за манеры и в особенности за речь: юноша сильно заикался.

Однако не прошло и года как ему удалось наладить отношение практически со всеми одноклассниками. Благодаря дружелюбному, веселому нраву, он сумел найти общий язык даже со своими обидчиками.

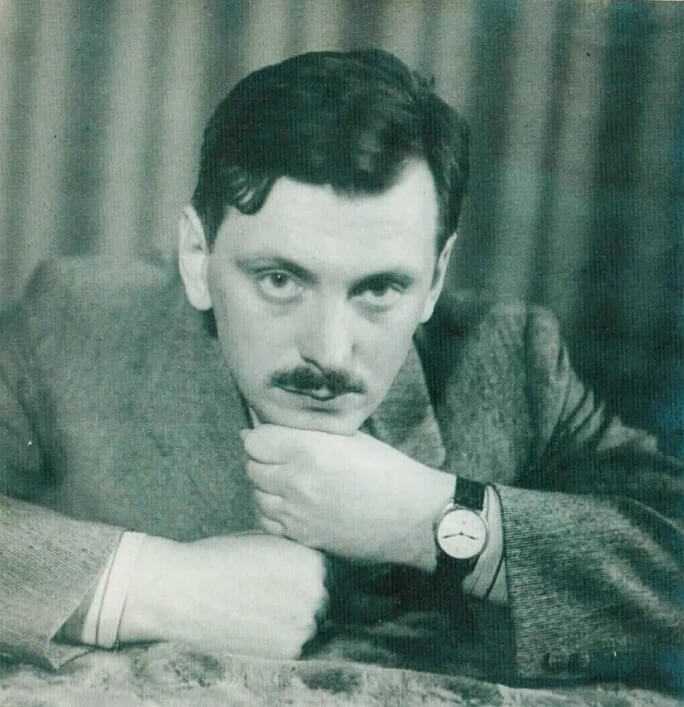

Молодой С.В. Михалков

Ближе к концу 20-х годов (1927) семья Михалкова перебирается на Ставрополье. Здесь мальчик снова идет в школу. Все начинается с нуля. Примерно в этот период молодой человек берется за серьезную работу на ниве искусства.

Лансере Евгений Александрович 1848–1886

12 августа 1848 (Моршанск Тамбовской губернии) — 23 марта 1886 (село Нескучное Курской губернии)

Родился в семье инженера путей сообщения. В 1866–1870 учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, который окончил с ученой степенью кандидата права. Около четырех лет состоял на службе в Министерстве финансов, однако оставил карьеру ради занятий скульптурой, которую стал осваивать еще в бытность студентом.

Профессионального художественного образования не получил: самостоятельно занимался лепкой, а также посещал мастерские скульпторов, в частности академика ИАХ Н. И. Либериха. Много работал с натуры. В 1867 и 1876 совершил поездки в Париж, где посещал музеи, а также изучал художественное литье из бронзы. В 1869 за бронзовую группу «Тройка с двумя седоками, собакою и ямщиком» и композицию «Руслан и Людмила», выполненную в воске, получил от ИАХ звание классного художника 2-й степени; в 1872 за статуэтки «Царский сокольничий XVII века», «Молодой линейный казак», «Подпасок» и «Абрек» — звание классного художника 1-й степени. С 1874 — почетный вольный общник ИАХ. Был женат на дочери известного архитектора Н. Л. Бенуа — Екатерине. Отец художников Е. Е. Лансере и З. Е. Серебряковой, архитектора Н. Е. Лансере.

Работы Лансере экспонировались на выставках в залах Академии художеств (1869–1874), международных художественных выставках в Лондоне (1872), Филадельфии (1876), Париже (1878), в Русском отделе Всемирной выставки в Вене (1873) и Антверпене (1885). Принимал также участие в выставках Московского общества любителей художеств.

Ежегодно совершал творческие поездки по средней и южной России, Украине, Кавказу, Башкирии, Киргизии, Крыму. В 1883 предпринял путешествие в Алжир. В 1886 в залах Императорского Общества поощрения художеств в Петербурге состоялась совместная выставка работ Е. А. Лансере и А. Л. Обера.

В 1878 из-за проблем материального характера Лансере продал права художественной собственности на 17 своих произведений владельцу бронзолитейной фабрики Ф. Шопену. В дальнейшем права на воспроизведение его работ неоднократно перепродавались другим фабрикантам.

Ретроспективные выставки произведений мастера, приуроченные к 100-летнему и 150-летнему юбилеям со дня его рождения, прошли в 1949 и 1998 в Государственной Третьяковской галерее.

Е. А. Лансере — выдающийся скульптор второй половины XX столетия в России, оставивший значительное художественное наследие. Он известен прежде всего как превосходный мастер камерной, кабинетной скульптуры. Излюбленными темами Лансере были сцены охоты, скачки, статуэтки конных воинов, тройки, лошади. При жизни мастера его произведения пользовались высоким спросом в основном как атрибуты интерьера, а не предметы коллекционирования.

Будучи приверженцем академического направления, мастер стремился к композиционной завершенности своих скульптур, большое внимание уделял деталям и качеству отливок. При этом сам Лансере создавал, как правило, лишь восковые или гипсовые формы, не занимаясь непосредственно выполнением бронзовых отливок

Изготовление скульптур было поставлено на поток. Изначально предназначенные для широкого тиражирования, произведения Лансере отливались во многих экземплярах в бронзолитейных мастерских частных фирм Ф. Шопена, Н. Штанге, А. Морана, К. Берто, а также на чугунолитейных заводах Урала, о чем свидетельствуют клейма на изделиях, причем производство продолжалось не одно десятилетие после смерти самого мастера. Встречаются даже современные отливки с его форм. Вместе с тем Лансере наряду с П. П. Трубецким остается одним из наиболее высоко ценимых русских скульпторов на современном антикварном рынке.

Творчество Лансере представлено во многих музейных и частных собраниях, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Киевском музее русского искусства и других.

Особенности дореволюционного документоведения

Как известно, грамотность не была сильной стороной Российской империи. По статистике до 1917 года были неграмотными около 80% населения. Образование часто велось в церковно-приходских школах с соответствующим уровнем обучения. Это и многое другое налагалось на ведение гражданской документации. Организация которой в провинции была довольно посредственного уровня, и велась с привлечением церкви.

На последнюю вплоть до Октябрьской революции возлагалась функция регистрации актов гражданского состояния. Обязанности государственных регистраторов выполняли священники (в других религиях — имамы, раввины и др.). Потому крещение и отпевание также считалось актом гражданского состояния. Журналами регистрации гражданских актов тогда служили церковные метрические книги, благодаря которым устанавливалась метрика (родословная) того или иного человека. Ныне эти метрические книги перекочевали в государственные архивы, где к ним могут получить доступ многие исследователи.

С 17 века в Российской империи стали регулярно проводится переписи населения. Данные таких переписей (к примеру, всеобщей переписи 1897 года) сегодня находятся в различных государственных архивах. Благодаря последним исследователи могут помочь получить информацию о своих предках до революции по их фамилии.

Русские учёные

Кирик Новгородец – учёный XII века, проводивший исследования в математике и астрономии. Летописец и музыкант, стал создателем первого русского учёного трактата «Учение о числах». Сумел рассчитать мельчайший временной отрезок, способный быть воспринятым. Существует предположение, что именно он является автором труда «Вопрошания Кирикова».

Дмитрий Менделеев – талантливый учёный, создавший периодическую таблицу элементов и периодический закон химитческих элементов. Благодаря ему Россия, экспортировавшая керосин из Америки, стала импортировать нефтепродукты в Европу. Учёный разработал масла из отходов нефтепродуктов, и выдал идею о новом способе перегонки нефти.

Иван Павлов – человек, открывший наличие рефлексов в живых организмах, что перевернуло содержание физиологии и биологии. Получил Нобелевскую премию. Уже умирая, описывал ученикам свои ощущения, чтобы наука могла исследовать механизмы смерти человека.

Военный период

В 1941 г. Михалкова призвали в Красную Армию. Большую часть времени он работал фронтовым корреспондентом. Своими глазами видел героизм советского солдата. Был приписан к интендантской службе (частям обеспечения).

Кроме прочего, Сергей Владимирович участвовал в обороне Севастополя, Одессы, получил ранение и был контужен, но остался в живых.

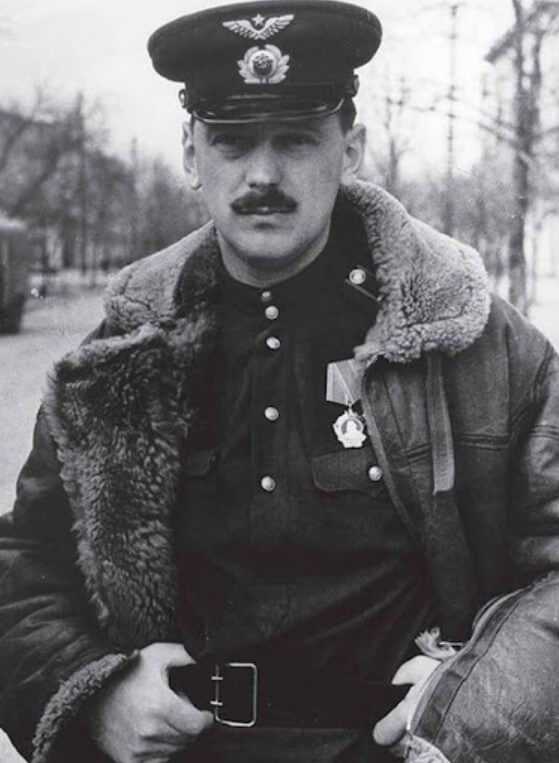

Сергей Михалков на военной службе, фото 1941 г.

Сергей Михалков на военной службе, фото 1941 г.

Война со всеми присущими ей ужасами и противоречиями произвела на Михалкова сильнейшее впечатление. Под влиянием героических и одновременно трагических событий он написал два сценария для кинофильмов.

Первый получил название «Бой под Соколом». Второй — «Боевые подруги». Последний был встречен с большим энтузиазмом. За талантливую работу Михалков в 1942 получил Сталинскую премию.

В 1943, еще до окончания Великой Отечественной, Сергей Владимирович принимал участие в конкурсе на создание текста для гимна СССР. Среди всех представленных вариантов выбрали именно его версию. С небольшими исправлениями работа была принята.

Писатель Г. А. Эль-Регистан, лауреат Государственной премии народный артист СССР, профессор, генерал-майор А. В. Александров и лауреат Государственной премии поэт С. В. Михалков. 1943 год

Писатель Г. А. Эль-Регистан, лауреат Государственной премии народный артист СССР, профессор, генерал-майор А. В. Александров и лауреат Государственной премии поэт С. В. Михалков. 1943 год

Впервые обновленный гимн страны прозвучал в канун 1944 года. Несколькими десятилетиями позже текст отредактировали. Так на свет появилась вторая версия.

Отечественные кинематографисты

Лев Кулешов – применил технику монтажа в российской кинематографии. Является первооткрывателем эффекта Кулешова, где два кадра неодинакового содержания при склеивании, придают новый смысл. Благодаря его творчеству, лучшие деятели страны стали появляться в кинокадрах.

Сергей Эйзенштейн – создатель фильма «Броненосец Потёмкин», ставший впоследствии культовым. Теоретик кино, впервые начал использовать технику динамичного монтажа. Первым стал и в другом деле, а именно в применении цвета в кино. Например, так появился красный флаг в фильме «Броненосц Потёмкин».

Михаил Ромм – режиссёр документального кино, автор научных трудов, преподаватель ВГИКа. Снял неординарные картины:

- «Девять дней одного года»;

- «Обыкновенный фашизм».

Его работы получили большой общественный резонанс. Один из лучших теоретиков кино середины XX века.

Андрей Тарковский – снимал в стиле арт-хаус, сильно отличавший его от других режиссёров. Его знаменитые фильмы «Солярис» и «Сталкер» наполнены глубокими метафорами и ярко выраженными личностными смыслами. Его работы пронизаны аллегоричностью и где-то сродни притчам.

Политическая деятельность

Будучи творческой фигурой первой величины, автор не мог оставаться в стороне от общественно-политической жизни страны. Во многом его карьерный рост в качестве политического деятеля обусловлен личным знакомством со Сталиным, расположением вождя.

В ранние годы он был секретарем Союза писателей. Позже, уже после смерти генсека, встал у руля организации, объединяющей лояльных власти литераторов. Сергей Владимирович несколько раз избирался в депутаты Верховного Совета, занимал другие видные посты.

Политическая активность, построение карьеры в официальном поле сделали Михалкова крайне спорной личностью. Из-за своих решений и действий он стал фигурой для многих неприемлемой и нерукопожатной. Причем задолго до смерти. На то были свои причины.

Так, известно, что Михалков неоднократно принимал участие в гонениях на диссидентов, писателей со свободной общественной и политической позицией. С подачи властей он вместе с коллегами по литературному цеху травил Ахматову, Пастернака. Досталось в свое время и Солженицыну.

Уже после распада Советского Союза Михалков открыто называл свою позицию конъюнктурной, связанной с политикой властей тех времен. Однако нисколько не сомневался в том, что действовал правильно.

Были в биографии С. В. Михалкова как политика и общественника и другие страницы, которые ему не прощали. Например, его позиция по властным вопросам.

Многие современники, коллеги и публицисты считали, что писатель отличается крайним даже для советского лояльного элемента конформизмом. Готовый «подпевать» любой власти ради наживы, личного финансового благополучия и положения.

Одним словом, Сергей Владимирович Михалков был человеком непростым и противоречивым. У него хватало недоброжелателей самого разного калибра. И таких людей было немало.

После распада Советского Союза литератор остался у руля писательской организации. Продолжал заниматься творческой и общественной деятельностью. Пусть и не так активно как в молодости и зрелые годы.

Смерть

В 55 лет Борис Валентинович перенес первый инфаркт. Едва начав идти на поправку, художник стал еще интенсивнее работать. Первым полотном, написанным на пути к выздоровлению, стала картина 1971 года «Апрельское солнце». Пейзаж Щербаков создал в больничной палате.

Когда художнику после выписки было противопоказано носить на пленэры складной стул, зонтик и этюдник, эти вещи мужа несла Зоя Анатольевна. Когда болезнь запирала живописца в 4 стенах, жена приносила в квартиру-мастерскую букеты цветов, которые Борис Валентинович запечатлевал в натюрмортах.

Последнее десятилетие сердце Щербакова билось при помощи кардиостимулятора. Поддерживать жизнь и работоспособность живописцу помогал врач Евгений Чазов, портрет которого Борис Валентинович успел написать.

Художник скончался в возрасте 79 лет через 2 недели после изумрудной свадьбы. По одним сведениям, сердце Щербакова перестало биться 24-го, а по другим — 25 июля 1995 года. Живописца похоронили на Ваганьковском кладбище Москвы рядом с отцом.

Творчество

Борис Валентинович считал, что задача художника — найти в истории народа момент значительный, в природе — момент, выражающий настроение, а в портрете — отражающий характер человека. В качестве названий работ живописец часто использовал поэтические цитаты или строки из песен («Мороз сребрит увянувшее поле», «Течет река Волга», «Широка страна моя родная» и т. д.).

О признании заслуг художника перед живописью свидетельствует как Государственная премия, полученная в 1952 году 36-летним Борисом за полотно «Заседание Президиума Академии наук СССР», так и тот факт, что в 1973 году министр культуры Советского Союза преподнесла картину Щербакова «Русская зима» в дар президенту США Ричарду Никсону. Слава позволяла живописцу запечатлевать на полотнах (например, в работе «Ростов Великий. Девичий монастырь») и купола церквей.

В 1956 году Борис Валентинович принимал участие в копировании шедевров Дрезденской галереи, возвращенных Советским Союзом Германской Демократической Республике. В ходе поездки на берега Эльбы Щербаков написал картины, ставшие основой персональной выставки «Люди и города ГДР».

Среди циклов наследника художественной династии выделяются «Белая серия», объединившая портреты Героев Советского Союза, и серия пейзажей, написанных в уголках России, вдохновлявших литераторов: Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, Льва Толстого и Ивана Тургенева, Антона Чехова и Михаила Шолохова.

Литературное творчество

Творческая биография Сергея Михалкова началась в совсем юные годы. Первые пробы пера пришлись на детский период. Однако то были незрелые произведения, которые не имели художественной ценности.

Первый крупный опыт литератор получил в 1928. Тогда в одном из журналов Ростова-на-Дону было напечатано его стихотворение под названием «Дорога».

После получения общего образования, окончания школы Сергей Владимирович вернулся в Москву. Здесь он устроился на ткацкую фабрику.

Большого энтузиазма работа у него не вызывала. Михалков стремился заниматься творчеством, и это ему вполне удавалось. Молодой человек сотрудничал с газетой «Известия», работал в качестве журналиста и корреспондента. В то же время не забывал он и о поэзии, художественной литературе.

В ранний период Михалков публиковался в разных изданиях: «Прожектор», «Комсомольская правда», «Огонек», «Пионер». В начале 30-х на свет появился первый сборник стихов за его авторством.

Дебют был довольно успешным. Коллеги по цеху и критики от мира литературы высоко отзывались о творчестве молодого писателя.

Произведения Михалкова цитировали на радио и телевидении. Он стал известен и среди простых читателей, любителей искусства. Однако настоящие достижения были еще впереди.

В 1935 Сергей Владимирович рискнул попробовать свои силы в крупных формах. Уже состоявшийся писатель опубликовал произведение, которое принесло ему широчайшую известность — «Дядя Степа».

В течение очень короткого срока оно стало настоящей классикой отечественной детской литературы и снискало славу столь значительную, что его знают и любят до сих пор.

Коллеги по цеху, издатели также высоко оценивали творчество Михалкова. Однако «Дядя Степа» получился не сразу. Один из товарищей по литературной работе посоветовал автору обратиться к С. Маршаку, чтобы набраться знаний о создании детских произведений.

Вскоре литератор познакомился со знаменитым коллегой и тот с удовольствием поделился своим опытом. Примечательно, что первоначальная версия «Дяди Степы» перерабатывалась несколько раз.

В итоге финальная редакция произведения получилась принципиально иной, чем была в начале. От исходной версии остался лишь главный персонаж.

После первого триумфа Сергей Михалков не остановился. Летом 1936 года писатель подготовил стихотворение «Светлана», Первоначально автор хотел назвать его «Колыбель», однако переименовал, в честь девушки. Муза осталась к труду равнодушной.

Волей случая произведение попало в руки Иосифу Сталину. По стечению обстоятельств у вождя как раз подрастала дочь Светлана. По одной из версий стихотворение оставило у генсека приятное впечатление. Благодаря случаю Михалков снискал уважение и расположение Иосифа Виссарионовича.

Чтобы повысить уровень и набраться опыта Сергей Владимирович какое-то время учился в литературном институте. Из его стен он вышел в 1937.

В период до начала войны Михалков продолжал активную творческую деятельность. Печатал басни и стихотворения, которые охотно принимали в печать.

Уже через 2 года его творчество оценили по достоинству. Сергея Владимировича удостоили ордена Ленина.