[править] Биография

Сергей Петрович Горбатко родился 22 декабря 1958 в городе Канске. После завершения в 1981 году службы в Советской армии жил в городах Коврове и Череповце. С 1986 года живёт и работает в Красноярске. В 1978 году окончил Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова, в 1992 году Красноярский государственный художественный институт, в 1998 году творческие мастерские Отделения «Урал, Сибирь и Дальний Восток» Российской академии художеств. Выставляется с 1978 года. Пишет прозу.

Член Союза художников России с 1998 года, с 2014 года профессор живописи кафедры «Живопись» Красноярского государственного художественного института.

Сергей Горбатко учился у художников-педагогов: народного художника России В. А. Сергина, действительного члена Президиума Российской академии художеств А. П. Левитина, заслуженных художников России: члена-корреспондента Российской академии художеств А. А. Покровского, А. М. Знака, Н. И. Рыбакова, В. М. Харламова.

Работы С. П. Горбатко находятся в музее Российской академии художеств, Красноярском музее им. В. И. Сурикова, Музее православного искусства, художественных музеях Канска, Железногорска, Караганды (Казахстан), Ачинска и Дивногорска, Музее русского искусства города Харбина (КНР), в г. Сокчо (Южная Корея), а также в российских и иностранных частных коллекциях (в том числе в США, Канаде, Германии, Австралии и других странах).

Детские годы

Павел Петрович Бажов родился в январе 1879 года. Первоначально фамилия отца писалась через «е». Отец, Петр Бажов, был выходцем Полевской волости, но работал он на горнодобывающем участке в городе Сысерти. Он был хорошим работником, вот только начальство никогда его не любило, поэтому пришлось поменять несколько рабочих мест. Основная причина такого отношения начальства к отцу будущего писателя заключалась в том, что он часто уходил в запои.

Мать Бажова, Августа Стефановна, происходила из польских крестьян. Она нигде не работала, а занималась домашним хозяйством. Когда Павел засыпал, она плела кружева и вязала. Если у отца были периоды безработицы, то тогда продавались и ее поделки. Из-за работы по вечерам у нее вскоре испортилось зрение.

Отец и мать всегда по-дружески общались с сыном, потакая ему и прощая все его шалости и проказы.

Фольклор Урала

Павел Бажов, годы жизни которого указаны в этой статье (1879-1950), вел тетради, куда собирал уральский фольклор: песни, загадки, легенды и сказания. В 1931 году он посещает конференции на тему русского фольклора, которые проходили в Ленинграде и Москве. Именно на этих конференциях было принято решение не только тщательно изучить колхозно-пролетарский фольклор, но еще и создать сборник, куда бы входил фольклор Урала до революции.

Собирать материал для этого сборника поручили краеведу Бирюкову, но тот не смог найти источников, и вскоре возглавлять такую работу было поручено Павлу Бажову. Но тот собирал этот материал не как ученый, а как писатель. Он не записывал точные паспортные данные, так как его герои все были только из России, обычно с Урала.

Биография

Павел Чистяков родился 23июня (5 июля (b) )1832 года (b) в селе Пруды (Весьегонский уезд (b) ) Тверской губернии (b) (ныне Краснохолмский район (b) , Тверская область (b) ) в крестьянской (b) семье. Первоначальное образование получил в приходской школе в Красном Холме (b) и Бежецком (b) уездном училище (1848)

Своим развитием в немалой степени обязан отцу, понимавшему важность просвещения. В 1849 году поступил в Императорскую Академию Художеств (b) в Санкт-Петербурге

Учился у профессора П. В. Басина (b) . За время учёбы получил две малые (1853, 1857) и две большие (1855, 1858) серебряные медали за этюды и рисунки с натуры. В 1860 году за картину «Патриарх Гермоген (b) в темнице отказывает полякам подписать грамоту о роспуске народного ополчения, оборонявшего Москву» (1861, НИМ РАХ (b) ) получил малую золотую медаль 1-го достоинства. В 1861 году окончил Академию с большой золотой медалью (b) , которую получил за картину «Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе великого князя Василия Тёмного срывает пояс с драгоценными каменьями, который некогда принадлежал Дмитрию Донскому и которым Юрьевичи завладели неправильно (b) »(1861, ГРМ (b) ) с правом поездки заграницу в качестве пенсионера академии (b) . До отъезда некоторое время преподавал в Петербургской рисовальной школе для приходящих. На родине, в Красном Холме, написал картину «Нищие дети» (1861, ГРМ).

С 1862 года — за границей; посетил Германию (b) , работал в Париже (b) и Риме (b) . По возвращении в Петербург в 1870 году получил звание академика за написанные им за границей картины «Римский нищий», «Голова чучарки» и «Француз, собирающийся на публичный бал». После этого, посвятив себя, главным образом, преподавательской деятельности, очень редко выставлял новые произведения. В своем творчестве П. П. Чистяков «стремился к драматизации исторического сюжета, к психологической насыщенности образного строя» («Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе Василия Тёмного срывает пояс с драгоценными каменьями (с Василия Косого (b) )…», 1861. (ГРМ), «Боярин», 1876. (ГТГ); «Портрет матери художника», 1880. (ГРМ).

Ассистент профессора Императорской Академии художеств (1860—1862). В 1872 году определён на должность адъюнкт-профессора ИАХ, а по её преобразовании в 1893 году избран действительным членом Академии. Непременный член академического Совета с 1899 по 1915 годы (с перерывами). Заведующий мозаичным отделением (1890—1912). После ухода из Академии И. Е. Репина (b) возглавил разделённую на две самостоятельных мастерских (наряду с Д. Н. Кардовским (b) ) мастерскую исторической живописи в Высшем художественном училище при ИАХ (1908—1910).

Павел Чистяков скончался 11 ноября 1919 года в Детском Селе (ныне город Пушкин (b) ).

Участие в политических событиях

Бажов, биография которого тесно связана с литературой, принимал активное участие и в политических событиях. Так, Октябрьскую революцию он принял с большим воодушевлением, так как считал, что она должна была обеспечить счастливое будущее, где не будет социального неравенства.

До 1917 года известный писатель был членом партии социалистов, а затем, во время Гражданской войны, воевал на стороне красных, где и организовывал подполье. Одно время он также занимал должность заведующего профсоюзным бюро. Работал Павел Бажов и в редакции, где выпускали газету. Писатель Бажов призывал бороться с неграмотностью, и даже для этого организовывал школы. А в 1918 году он вступает в Коммунистическую партию.

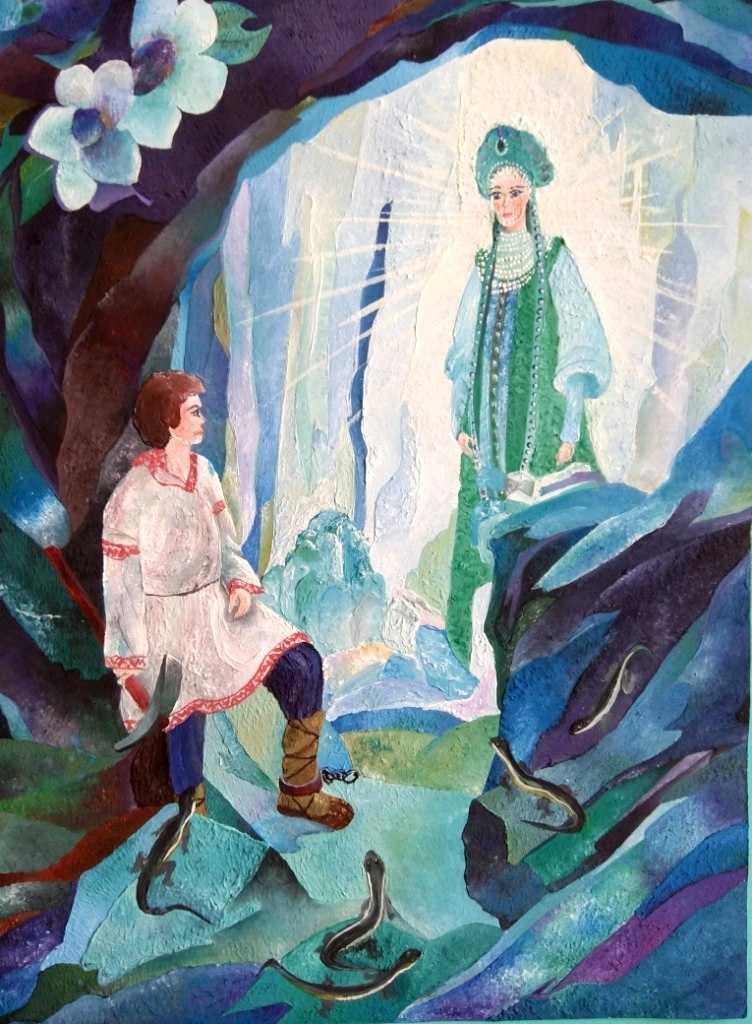

Сказ «Медной горы Хозяйка»

В 1936 году было написано самое известное произведение Павла Петровича Бажова. «Медной горы Хозяйка» — интересный сказ, в котором рассказывается о встрече Степана с Хозяйкой Медной горы, которая наполовину ящерица, наполовину прекрасная девушка. Она просит Степана, чтобы он передал начальнику местного рудника сообщение о том, чтобы тот оставил в покое этот рудник. За это она обещает выйти замуж за Степана.

Когда Степан передает требования Хозяйки Медной горы своему начальнику, то тот не верит и приказывает наказать Степана. Главного героя сажают на цепь в рудник и требуют добыть много малахита. И вот тут снова является Хозяйка Медной горы, которая хвалит Степана за смелость и помогает добыть ему малахит, а также она показывает свое приданое. Она сообщает, что готова исполнить обещание и стать женой молодого человека.

Но Степан не может на ней жениться, так как у него уже есть невеста. Для сиротки Настеньки Хозяйка Медной горы передает в подарок малахитовую шкатулку с драгоценностями. Свои слезы прощания со Степаном она отдает ему, чтобы он смог их продать и разбогатеть.

Вскоре рудник закрывают, Степан женится на Насте, и оба получают освобождение от крепостного права. Но вот счастья он так и не обретает. Теперь он ходит все время грустный и посещает закрытый рудник, где якобы охотится, но добычи никогда никакой не приносит. Однажды его находят на этом руднике мертвым, а в его руке были зажаты медные изумруды. Это были слезы Хозяйки Медной горы, которые он хранил всю жизнь.

Творчество Бажова

Еще во время обучения в семинарии и в училище будущий писатель жил в городах, где были дома в несколько этажей и железная дорога. А Павел Петрович, который вырос на лоне природы, скучал по живой природе. Возвращаясь домой, он познакомился и с местным фольклором: сторож Василий Хмелинин всегда рассказывал народные сказы. Его героями были Серебряное Копытце, и Хозяйка Медной горы, и другие, которых со временем можно встретить и в сказах Бажова.

Сам сторож говорил, что все его сказы основаны на старинном житье. Очень нравились его рассказы взрослым и детям. Павел Петрович тоже внимательно слушал повести деда Слышко (как звали его в народе) и старался все запомнить. Именно эти удивительные и волшебные истории привили будущему писателю любовь к фольклорному творчеству.

В 1935 году было опубликовано первое произведение Бажова. Писатель в сказе «Девка Азовка» описывал духа горы Азов. А уже через три года вышел из печати и другой сборник. «Малахитовая шкатулка» при жизни Павла Петровича постоянно пополнялась новыми сказами старожила Хмелинина.