Жизнь и работа [ править ]

Виктор Моттез , Зевксис выбирает свои модели (1858)

Зевксис был греческим художником-новатором. Хотя его картины не сохранились, исторические записи утверждают, что они были известны своим реализмом, малым масштабом, новаторской тематикой и независимым форматом. Его техника создавала объемную иллюзию за счет управления светом и тенью, в отличие от обычного метода заливки форм плоским цветом. Предпочитая мелкомасштабные панно фрескам, Зевксис также ввел в живопись жанровые предметы (например, натюрморт). Он внес свой вклад в составной метод композиции и, возможно, создал подход и, таким образом, повлиял на концепцию идеальной формы обнаженной натуры, описанную историком искусства Кеннетом Кларком . Как гласит история, согласно Цицерону , Зевксис не смог найти женщину, достаточно красивую, чтобы изобразить Хелен, самую красивую женщину в мире, поэтому он выбрал лучшие черты пяти разных моделей города Кротон, чтобы создать составной образ идеальной красоты.

| Древнегреческие художники |

|---|

|

Зевксис выбирает своих моделей для изображения Елены из числа девушек Кротона , деталь

Зевксис родился в Гераклее в 464 г. до н.э., вероятно, в Гераклее Лукания , в современном регионе Базиликата в юго-восточной части Италии. Возможно, он учился у Демофила из Гимеры (Сицилия), у Несея из Тасоса (остров в северной части Эгейского моря) и / или у греческого художника Апполлодора. Отчеты цитируют его известные работы, такие как Елена , Зевс на троне и Младенец Геракл, душащий змей . Он также нарисовал собрание богов: Эрос, увенчанный розами, Алкмену, Менелая, спортсмена, Пана, закованного в цепи Марсия и старуху. Архелай I Македонский нанял Зевксиса для украшения дворца своей новой столицы Пеллы.с изображением Пана . Большинство его работ было отправлено в Рим и Византию , но исчезло во времена Павсания .

Говорят, что Зевксис умер, смеясь над юмористическим способом, которым он рисовал богиню Афродиту , после того, как старуха, заказавшая это, настояла на моделировании для портрета.

Ссылки [ править ]

- ^ Уильям Смит (1880). Словарь греческой и римской биографии и мифологии: Орсес-Зигия . Дж. Мюррей. п. 1325.

- ^ Цицерон , Марк Туллий (2006). De Inventione . II . ReadHowYouWant.com. ISBN 9781425031824.

- ^ Мэнсфилд, Элизабет (2007). Слишком красиво, чтобы рисовать: Зевксис, миф и мимесис . Университет Миннесоты Press. ISBN 978-0-8166-4749-1. (см. также: мимесис )

- ^ Чилверс, Ян (2003). «Зевксис». Краткий Оксфордский словарь искусства и художников . Проверено 7 ноября 2010 года .

- ^ Греческий мир, 479-323 до н.э., Саймон Хорнблауэр, страница 95 ISBN 0-415-15344-1

- ↑ Барк, Джулианна (2007–2008). «Эффектное Я: Смеющийся автопортрет Жан-Этьена Лиотара».

Личная жизнь

Личную жизнь Анри Матисса украсили три женщины. В 1984 году художник впервые стал отцом – модель Каролина Жобло подарила талантливому живописцу дочь Маргариту. Однако Анри женился вовсе не на этой девушке.

Анри Матисс с женой и дочерью Маргаритой

Официальной супругой стала Амели Парейр, с которой представитель мира живописи познакомился на свадьбе товарища. Девушка выступала в роли подружки невесты, а Анри случайно посадили рядом за стол. Амели сразила любовь с первого взгляда, молодой человек тоже начал оказывать знаки внимания. Девушка стала первым близким человеком, который поверил в его талант безоговорочно.

Анри Матисс и Амели Парейр

Перед бракосочетанием жених предупредил невесту, что главное место в жизни всегда будет занимать работа. Даже на медовый месяц новоиспеченная семья поехала в Лондон, чтобы познакомиться с творчеством Уильяма Тернера.

В браке родились сыновья Жана-Жерар и Пьер. Супруги к тому же взяли в свою семью на воспитание Маргариту. Долгие годы дочь и жена занимали места главных моделей и муз художника. Одна из знаменитых картин, посвященных жене, – «Зеленая полоса», написанная в 1905 году.

Картина Анри Матисса «Зеленая полоса» и Амели Парейр

Этот портрет любимой женщины поразил тогдашних ценителей искусства «уродливостью». Зрители считали, что представитель фовизма переборщил с яркостью красок и откровенной правдивостью.

На пике популярности, который пришелся на 30-е годы, художнику понадобился помощник. Матисс в то время с семьей переехал в Ниццу. Однажды в доме появилась молоденькая российская эмигрантка Лидия Делекторская, которая стала секретарем живописца. Супруга сначала не видела в девушке опасности – мужу не нравились светловолосые. Но ситуация поменялась мгновенно: случайно увидев Лидию в спальне жены, Анри бросился ее рисовать.

Анри Матисс и Лидия Делекторская

Впоследствии Амели развелась со знаменитым супругом, а Дилекторская стала последней музой Матисса. Какие отношения царили в этом союзе, была это любовь, или пара ограничивалась совместной работой, до сих пор не известно. Среди россыпи рисунков и картин, на которых изображена Лидия, особняком стоит полотно «Одалиска. Голубая гармония».

Последующие годы

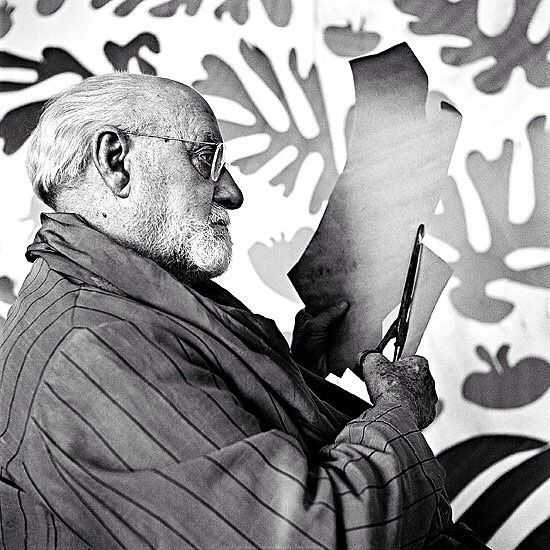

В 1917 году Матисс перебрался в пригород Ниццы на Французской Ривьере и стал работать в более расслабленный манере, а стиль его полотен в 1920-х годах получил признание в качестве традиционной французской живописи. В 1930-х годах он принял более смелое упрощение формы, чем прежде. После 1941 года, когда художнику в результате сложной операции было тяжело работать у мольберта, он создал потрясающе яркую серию произведений в технике бумажного коллажа.

Анри Матисс прожил 84 года и скончался в 1954 году. За долгий и насыщенный период своей творческой деятельности он создавал скульптуры, витражи, эскизы для труппы «Русского балета» Сергея Дягилева, работал над книжными иллюстрациями, художественным оформлением интерьеров и даже монастырской капеллы. Но самое огромное достояние Матисса, как основополагающей фигуры современного искусства, — это его выразительный язык цвета и рисунка, отображенный во множестве работ.

Возношение

Осенью Чюрлёнис снова уехал в Петербург. Он вёз с собой новые картины и новые надежды. Это была его последняя отчаянная попытка обрести признание. Начались новые лишения, разочарования и бессонные ночи. Постоянное нервное напряжение выматывало душу мастера. Он становился более замкнутым, очень много курил и начал работать ночами.

Тем временем коварная болезнь уже готовилась обрушиться на трепетного и беззащитного человека. Она искала лазейки и быстро нашла слабое место в его душе – Чюрлёниса раздирала дилемма между экстатическим, огненным творчеством, в котором он сжигал себя без остатка, и колоссальной ответственностью перед молодой женой и будущим ребенком. Это противоречие было страшным испытанием и оказалось роковым в жизни мастера.

Кроме того Чюрлёнис обладал обнаженным и предельно честным восприятие мира. Он рассматривал окружающую его действительность глубже и серьёзнее, чем обычные люди. Социальное неравенство, обречённость и бесконечная нужда большинства людей ранили и травмировали душу впечатлительного гения. Он мечтал об ослепительном и прекрасном мире счастливых людей, созданных для творческих переживаний и духовных взлётов. Но реальность была не такой. Он видел вокруг себя лишь бесчисленное количество несчастных существ, занятых вечным поиском денег на пропитание и погруженных в кошмар бытовой суеты.

Его душевное равновесие постепенно смещалось в сторону хаоса, а творчество становилось всё более одержимым. Целыми ночами он работал над новыми проектами, но что-то конкретное не выходило из-под его кисти. Мастера накрыло дионисийское мельтешение образов – народные узоры в его эскизах бурно переплетались с нотами, краски смешивались с длительностью, а цвета с размерами. Случайные свидетели видели, как Чюрлёнис вычерчивал вензеля, кружочки и другие витиеватые знаки на предметах домашней обстановки. Вся реальность превратилась для него в полотно. Тень хаоса неумолимо сгущалась.

«Жертвенный алтарь» 1909

«Сказка королей» 1909

В начале 1910 года София забрала несчастного мужа из столицы и отвезла в родительский дом, в Друскининкай. После небольшого улучшения, болезнь обрушилась снова, уже с большей силой. Начались долгие мытарства художника по санаториям, клиникам и лечебницам. В некоторых заведениях ему запрещали рисовать, но это не помогало. От бессмысленного времяпровождения расстройство только усугублялось. Не спасло и рождение дочери. Оно прошло для Чюрлёниса практически незамеченным.

Но в это же время, пока мастер боролся с недугом, его картины начали своё триумфальное шествие. Выставки следовали одна за другой, в Москве, в Санкт-Петербурге и Вильнюсе. Имя Чюрлёниса постепенно стало популярным в широких художественных кругах, а его самого заочно приняли в общество «Мир искусства». Признание творчества пришло, но с небольшим опозданием.

Начало 1911 года Чюрлёнис провёл в клинике для душевнобольных. К концу зимы его состояние ухудшилось. Несчастный художник дожил до весны – это было его любимое время года, дающее силы и побуждающее к творчеству. Невзирая на запреты, прямо в больничной одежде, Константинас отправился на свидание с весной в тенистый парк. Он вдыхал свежий воздух, наслаждался и радовался как ребёнок. Но истощённый организм простудился и не смог справиться с новой напастью. В клинику приехали София и подруга всей жизни Мария Моравская. Но они застали Чюрлёниса в беспамятстве.

10 апреля 1911 года мастер скончался. Успокоилась мятущаяся душа художника.

Утихли замыслы, мечты и впечатления, которые он копил и складывал в своём добром и пламенном сердце…

«Закат» 1904

«Рай» 1909

Статья о Чюрлёнисе в Википедии

Наиболее полная коллекция картин Чюрлёниса

Биография[ | код]

Родился в Гераклее (ныне территория Италии), был учеником Аполлодора; последнее, самое славное время своей жизни провел в Эфесе и положил основание местной школе живописи, произведения которой отличались реалистичностью и привлекательностью.

Своими трудами он составил себе огромное состояние и громкую известность, развившую в нем непомерную гордость; дошло до того, что он не хотел работать за деньги, а дарил свои картины царям и городам, говоря, что его произведения превосходят всякую цену. Зевксис вёл роскошную жизнь и показывался в публичных местах, особенно во время праздников, в золоте и пурпуре, расшитом его шифрами. Писал фигуры в размере несколько большем против натуры; главное его достоинство заключалось в колорите, рисунок же у него был небезукоризнен.

Соперничая с Парразием в реализме, однажды он написал виноград столь правдоподобно, что птицы прилетали клевать его. Но лучше всего передавал он красоту молодого, здорового женского тела. Особенно славилась его «Елена», написанная для кротонцев, которые с большими издержками пригласили к себе великого мастера нарочно для исполнения этой картины, приняли его со всевозможными почестями и прислали ему на показ всех красивейших девушек своего города, дабы из них он выбрал себе подходящих натурщиц. Из их числа художник избрал пятерых, и таким образом, списывая то с той, то с другой, создал столь идеальный образ женщины, что взглянуть на него будто бы было неземным наслаждением. Живописец Никомах Фивский был потрясён этой картиной, и когда у него спросили, почему его так восхищает искусство Зевксиса ответил: «Ты бы не спросил меня, если б имел мои глаза».

В другой картине Зевкиса, «Семье кентавров», по свидетельству древних писателей, грация соединялась с живой характерностью. Из прочих его картин пользовались большой славой «Пенелопа», «Зевс, окруженный сонмом богов», «Связанный сатир Марсий», «Геркулес-дитя» и «Эрот, увенчанный розами».

По утрате Грецией независимости лучшие произведения Зевкиса попали в Рим; отсюда впоследствии они были перевезены в Константинополь, где погибли все до единого при неоднократно случавшихся пожарах.

Картину «Семья кентавров» римский военачальник Сулла вместе с другими произведениями искусства отправил в Италию. Затем около мыса Малей корабль затонул, и все они погибли, в том числе и эта картина.

Согласно легенде Зевксис скончался от непомерного смеха.

Детство и юность

Татьяна Назаренко родилась в столице СССР 24 июня 1944 года. Отец, Григорий Николаевич, был кадровым военным. Мать, Абрамова Нина Николаевна, по образованию была врачом, но делила с мужем его мытарства. После войны отца направили на Дальний Восток, и родители решили, что Таню лучше оставить учиться в Москве с бабушкой по матери Анной Семеновной, поскольку много детей умирало в тех краях. Супруг бабушки, Николай Николаевич, погиб в результате репрессий, и женщина одна вырастила двух дочерей, обе получили высшее образование. На полноценное образование она настроила и внучку.

Поскольку учительница начальных классов не умела рисовать, то рисование преподавал ее зять-художник, который и заметил талант девочки к рисованию. Он посоветовал родителям отдать ее в художественную школу. Повлияли на ее способности красивые здания на Плющихе и интерьер расположенного там дома, где она проживала. Здание начала ХХ века с широкими лестницами, кессонными потолками, шикарными витражами не только восхищало чуткую девочку, но и будило художественное воображение. 11-летней школьница поступила в художественную школу при институте им. В. Сурикова, где подружилась с Натальей Нестеровой и другими девочками, выросшими в интересных художниц. Параллельно занималась в музыкальной школе и мечтала стать певицей, но сказали, что ее красивый голос долго не продержится.

Татьяна Назаренко в молодости

Дикари живописи

На Осеннем салоне 1905 года группа молодых художников представила свои «революционные» картины широкой публике. На нем Анри Матисс с Андре Дереном и Морисом де Вламинком выставили свои произведения из летней поездки в Кольюре, рыбацкой деревни на Средиземном море. Их картины выделили яркие, неестественные цвета, небрежно распределенные по холсту краски, пренебрежение правилами композиции и схематично обозначенная перспектива. На произведения обрушился шквал критики.

Камиль Моклер сравнивал их картины с «горшком краски, брошенным в лицо общественности». Картину Матисса «Женщина в шляпе» некоторые посетители пытались даже сорвать или испортить. Критик Луи Воксель посвятил им разгромную статью «Донателло среди дикарей!», в которой едко прозвал художников дикими зверями или фовистами — от французского les fauves. Так и закрепилось за живописцами название течения, во главе которого был Анри Матисс.

Картины фовистов бросали вызов смотрящему, условностям, заставляли вступить в диалог, удивиться. От них нельзя было отмахнуться или притвориться, что ты их не заметил. Они не пытались обмануть: это воздействие было абсолютно искренним и честным

Своими экспрессивными полотнами они обратили внимание на условность восприятия мира. Действительность преображалась до абсурда, словно творцы нарочито упрощали до первозданного, убирая лишние детали и нюансы, которые прежде веками надстраивались в сознании человека

Салон 1905 года оказался переломным моментом в творчестве Матисса — наконец воплотились его мечты о цвете, о которых говорил первый наставник Моро. Движение фовистов имело неформальный характер: не было ни манифеста, ни программы, и интерес к ним поддерживался на протяжении двух-трех лет. Несмотря на это, фовисты оказали существенное влияние на дальнейшее развитие искусства ХХ века, ошеломив академически закаленную публику игрой цвета и формы. Зеленые портреты, алые пейзажи и вибрирующие натюрморты не укладывались ни в какие рамки существующих канонов.

Натюрморт с ананасами, 1940

Натюрморт с ананасами, 1940

На творчестве Матисса условное исчезновение движения фовистов никак не сказалось. У него стали появляться поклонники среди меценатов, что позволило ему продолжить свои исследования стиля.

Гертруда Стайн стала первой меценаткой, которая разглядела в произведениях Матисса талант и не побоялась приобрести скандальные картины. Будучи знаменитой писательницей и имея прекрасный художественный вкус, Стайн увлекалась коллекционированием произведений молодых художников. «Женщина в шляпе», вопреки возмущениям и язвительной критике, казалась Гертруде совершенно естественной.

Конкурс живописи [ править ]

Согласно Естественной истории из Плиния Старшего , Зевксис и его современных Парразиям (в Эфесе и позже Афины) устроили конкурс на определение большего артиста. Когда Зевксис представил свою картину с изображением винограда, они казались такими реальными, что птицы слетали, чтобы их клюнуть. Но когда Парразий, чья картина была скрыта за занавеской, попросил Зевксиса отодвинуть эту занавеску, сама занавеска оказалась нарисованной иллюзией. Парразий победил, и Зевксис сказал: «Я обманул птиц, но Парразий обманул Зевксиса». Эта история обычно упоминалась в теории искусства 18 и 19 веков, чтобы продвигать пространственную иллюзию в живописи. В похожем анекдоте говорится, что Зевксис однажды нарисовал мальчика, держащего виноград, и когда птицы снова попытались их клюнуть, он был крайне недоволен, заявив, что, должно быть, нарисовал мальчика менее умело, поскольку птицы боялись бы приблизиться. иначе.

Евгений Евгеньевич Лансере

Евгений Евгеньевич Лансере

-

Дата рождения:4 сентября 1875 г. ; St. Petersburg , Russian Federation -

Дата смерти:13 сентября 1946 г. ; Moscow, Russian Federation -

Национальность:русский -

Направление:Ар Нуво , Социалистический Реализм (Соцреализм) -

Школа/группа:Мир Искусства -

Сфера:живопись , иллюстрация -

Учителя:Николай Семёнович Самокиш -

Арт-институции:Академия Коларосси , Академия Жюлиана -

Семья и родственники:Зинаида Серебрякова , Александр Бенуа -

Википедия:ru.wikipedia.org/wiki/Лансере,_Евгений_Евгеньевич

Заказать репродукцию

Евге́ний Евге́ньевич Лансере́ (1875—1946) — русский и советский художник. Народный художник РСФСР (1945). Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1933). Лауреат Сталинской премии второй степени (1943).

Сын известного скульптора Е. А. Лансере, брат художницы З. Е. Серебряковой и архитектора Н. Е. Лансере, племянник А. Н. Бенуа, стоявшего вместе с Сергеевм Дягилевым и Дмитрием Философовым у основания «Мира искусства».

Выпускник Первой Санкт-Петербургской гимназии.С 1892 года учился в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, Петербург, где посещал классы Я. Ф. Ционглинского, Н. С. Самокиша, Э. К. Липгарта.С 1895 по 1898 годы Лансере много путешествовал по Европе и совершенствовал мастерство во французских академиях Ф. Коларосси и Р. Жюлиана.

С 1899 года — член объединения «Мир искусства». В 1905 году уехал на Дальний Восток.

В 1906 году был издателем еженедельного иллюстрированного журнала политической сатиры «Адская почта» (вышло 3 номера).

В 1907—1908 годах стал одним из создателей «Старинного театра» — кратковременного, но интересного и заметного явления в культурной жизни России начала века. Лансере продолжил работу с театром в 1913—1914 годах.

1912—1915 — художественный руководитель фарфоровой фабрики и мастерских гравировки стекла в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

1914—1915 — военный художник-корреспондент на Кавказском фронте во время Первой мировой войны.1917—1919 годы провёл в Дагестане.В 1919 году сотрудничал как художник в Осведомительно-агитационном бюро Добровольческой армии А. И. Деникина (ОСВАГ).В 1920 году переезжает в Ростов-на-Дону, затем в Нахичевань-на-Дону и Тифлис.

С 1920 года — рисовальщик в Музее этнографии, выезжал в этнографические экспедиции с Кавказским археологическим институтом.С 1922 года — профессор Академии художеств Грузии, МАРХИ.В 1927 году был командирован на полгода в Париж от Академии художеств Грузии.

В 1934 году переехал на постоянное жительство из Тифлиса в Москву. С 1934 по 1938 годы преподавал во Всероссийской Академии Художеств в Ленинграде.

Е. Е. Лансере умер 13 сентября 1946 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 4).

С 1897 года работал в книжной графике. Плотно сотрудничал с издательством Общины Святой Евгении, в частности, оформил в 1904 адресную часть открытки, которая продержалась целых десять лет. Исполнил несколько работ к юбилейным торжествам Санкт-Петербурга, на открытках также кроме декоративных композиций выходили его военные рисунки времён Русско-японской и Первой мировой войн.

В советское время направленность творчества художника с большой полнотой проявилась в монументально-декоративном искусстве. Его работы в этой области характеризуются динамикой пространственного построения, пышностью обрамления и общей торжественностью напоминают плафоны XVII—XVIII веков:

Лансере работал в области оформления театральных постановок в Москве, Петербурге, Одессе, Кутаиси:

На выставках с 1900: «Мира искусств», «36-ти», Союза русских художников и др. Являясь одним из членов Северного кружка любителей изящных искусств в Вологде, принимал участие в художественных выставках, организованных членами кружка.

Это часть статьи Википедии, используемая под лицензией CC-BY-SA. Полный текст статьи здесь →

http://artinvestment.ru/auctions/1076/biography.htmlhttp://design.wikireading.ru/13786http://www.wikiart.org/ru/evgeniy-evgenevich