Модель скульптуры

Эдгар Дега: Класс балета (1878–1880), Художественный музей Филадельфии . Мари ван Гетем — танцовщица с длинными волосами по правому краю картины.

Модель Эдгара Дега для его скульптуры — тощий ребенок, так называемая балетная крыса ( petit rat ). В XIX веке для парижанок из бедных семей обучение оперному балету часто было единственным способом выжить. На многих фотографиях Дега изображены очень стройные артисты балета. В этой работе можно точно идентифицировать смоделированного Дега человека. Это Мария Женевьева ван Гетем, родилась 17 февраля 1864 года (в литературе встречаются разные варианты написания этого имени). Мари была дочерью портного и прачки, приехавшей из Бельгии. Семья жила в плохих условиях в 9-м округе Парижа. Мари и две ее сестры Антуанетта и Луиза-Жозефина были представлены в балете Парижской оперы своей матерью и получили место для обучения. Все трое также служили моделями для Дега, о чем свидетельствуют записи их имен в его альбомах. О жизни Мари мало что известно. В 1879 году ей и ее сестре Антуанетте пришлось уйти из оперы, поэтому им осталась только проституция. Дега также изобразил Мари на картине « Балетный класс» (1878–1880). Это танцовщица с длинными волосами по правому краю изображения.

литература

- Жан Бурэ, Натали Коллин, Эдгар Дега: Дега . A. Somogy, Париж, 1987, ISBN 2-85056-186-X (французский).

- Натали Реймонд: Дега, прославленный и инконну . Librairie Séguier, Париж, 1988, ISBN 2-906284-83-1 (французский).

- Пьер Кабан: мсье Дега . Жан-Клод Латте, Париж, 1989, ISBN 2-7096-0777-8 (французский).

- Ричард Кендалл, Эдгар Дега, Дуглас В. Друик, Артур Бил: Дега и Маленький танцор . Издательство Йельского университета / Художественный музей Джослин, Нью-Хейвен, Омаха, Небраска.1998, ISBN 0-300-07497-2 (на английском языке).

- Надя Арройо Арсе: Дега, провокатор. ‘Petite danseuse de quatorze ans’. В: Hubertus Gaßner (Ed.): Intimacy and Pose . Hamburger Kunsthalle (самоиздание), Мюнхен 2009, ISBN 978-3-7774-9035-9 , стр.58-63 .

Описание рисунка

Скульптура Музея Орсе стоит на деревянном основании и имеет размеры 98 см в высоту, 35,2 см в ширину и 24,5 см в глубину. С 1921 года изготовлено 29 бронзовых отливок по оригинальной восковой фигуре и декорировано в технике литья по утраченной форме , поверхность патинирована по цвету . Работа выполнена по заказу наследников художника.

Танцор выступает в так называемом положении IV , ее правая нога свободной ноги находится под тупым углом к опорной ноге . Она держит руки за телом в положении рук и кистей, так называемый bras bas (на самом деле: руки опущены ), но руки прямые. Ваша голова поднята, и ваш взгляд направлен вперед. Фигура принимает внимательное и уверенное в себе положение покоя, но с высоким напряжением тела .

Оригинальная восковая фигура была раскрашена и имитировала поверхность человеческой кожи. Она была одета реалистично: балетки, короткое платье, лиф и стандартный парик. Бронзовое литье из музея Орсе менее одето. Фигура носит только шелковый лиф , балетное платье, называемое балетной пачкой , сделанное из тюля, а волосы, заплетенные в свободную косу или хвост , скреплены атласной лентой. Остальное патинированием бронзы особо не выделяется.

Копия танцовщицы из музея Боймана ван Бёнингена в Роттердаме получает новый бант для волос

Предварительные этюды танцора (47,5 × 59 см), рисунок мелом с белым усилением, Max Rayne Collection , Лондон

В отличие от других своих скульптур из воска и глины, которые были скорее рабочим материалом и предварительными исследованиями для дальнейшей работы, Дега проявил большую осторожность. Он видел танцора как самостоятельную работу и сначала сделал небольшой макет (модель) обнаженной фигуры из красного воска, а также шесть широкоформатных рисунков, на которых девушка появляется 16 раз в разных положениях

Обнаженная, анфас , сзади, сбоку, как портрет и как фигура в целом.

Длина и цвет балетного платья вызвали дискуссию по случаю выставки Дега и маленькой танцовщицы в Художественном музее Джослин , Омаха, 1998. На самом деле, в 19 веке танцоры носили муслиновые платья , закрывающие колени , как и романтические платья того времени. Мода переписывалась. Сегодня этот тип балетного платья также известен как Туту Дега (длинное) . Дега изобразил своих танцоров в таком длинном платье: бронзовые отливки, сделанные после смерти Дега (1917 г.) с 1921 г., получили короткие пачки, подобные тем, которые носила восковая фигура на шестой выставке импрессионистов в 1881 г. Поскольку ткани фигуры со временем приходилось менять снова и снова, копии, показанной в Омахе, также получили новое платье, что вызвало споры в соответствующих художественных кругах, так что куратор выставки, искусствовед Ричард Кендалл, оправдывался. должен был.

прием

В 2010 году Парижская опера представила балетную постановку Патриса Барта « Маленькая танцовщица Дега» в Опере Гарнье , в которой свободно пересказывается история Мари ван Гетем. Поводом послужила просьба Музея д’Орсе в костюмерную мастерскую Парижской оперы, потому что в конце 1990-х для скульптуры требовалось новое балетное платье. Поэтому историку оперы Мартине Кахане пришла в голову идея воплотить историю Мари на сцене. Сценический дизайн для этого спектакля принадлежит Эцио Тоффолутти . Спектакль рассказывает о трагической истории Мари, которая потеряла отца и вынуждена была содержать мать материально. Она работала танцовщицей, моделировала для художников и работала проституткой, поэтому ей пришлось покинуть танцевальную труппу Парижской оперы.

В 2014 году в связи с выставкой «Маленькая танцовщица Дега» в Национальной галерее искусств история Эдгара Дега и молодой балерины Мари ван Гетем была поставлена в виде мюзикла « Маленькая танцовщица» , который был показан 25 октября 2014 года в Центре Кеннеди . В Вашингтоне состоялась премьера. История молодого студента балета в балете Парижской оперы рассказана на смеси реального прошлого и вымысла. Разрываясь между бедной семьей и соблазнами богатых мужчин, юная девушка, находящаяся на пороге женственности, борется за свое место в балете. Среди исполнителей — четырехкратный лауреат премии «Тони» Бойд Гейнс , олицетворяющий Эдгара Дега, Ребекку Люкер, которая трижды номинировалась на премию «Тони» в роли взрослой Мари, и артист балета из Нью-Йорка Тайлер Пек в роли молодой Мари. Линн Аренс написала либретто, музыку сочинил композитор Стивен Флаэрти , а постановкой и хореографией поставила пятикратный лауреат премии «Тони» Сьюзен Строман.

Это история французского художника и молодой девушки, которая благодаря скульптуре стала всемирно известной танцовщицей.

Картина написана по фотографии

Не доказано, что картина писалась с натуры. Возможно, она создана на основе фотоснимков.

Именно так Дега создал портрет Паулины Меттерних. Княгиня никогда ему не позировала. Он написал портрет на основе фотокарточки.

Слева: фото княгини Паулины. Справа: Портрет княгини Меттерних. Эдгар Дега. 1865 г. Лондонская национальная галерея.

Об этом удивительном портрете вы можете почитать в статье: “Эдгар Дега: вдохновитель Уорхола и портретист эпатажной княгини”.

На то, что картина сделана по фотографии указывают «срезанные» края.

Не все танцовщицы “поместились в кадр”. У двух из них “усечены” макушки. Как будто снимок был сделан без подготовки. А девушки и вовсе не заметили, что их снимают.

Такие же срезанные края встречаются у Дега при изображении купальщиц. У зрителя создаётся ощущение, что он подглядывает за женщиной сквозь замочную скважину или из-за угла.

Эдгар Дега. Таз для мытья. 1886 г. Бумага, пастель. Музей Д’Орсе, Париж.

Эдгар Дега. Таз для мытья. 1886 г. Бумага, пастель. Музей Д’Орсе, Париж.

Самые красивые балерины Дега

Эдгар Дега был равнодушен к женщинам. А к своим моделям тем более. Он писал их беспристрастно, не приукрашивая. Поэтому его танцовщицы далеко не всегда грациозны и красивы. Художник стремился показать не декорации, созданные для зрителя. Он изображал саму жизнь, порой неприглядную.

На полотне «Две балетные танцовщицы» девушки в далеко не самых изящных позах. Они присели на лавку и делают растяжку.

Эдгар Дега. Две балетные танцовщицы. 1879 г. Музей Шелбурн, Вермут, США

Эдгар Дега. Две балетные танцовщицы. 1879 г. Музей Шелбурн, Вермут, США

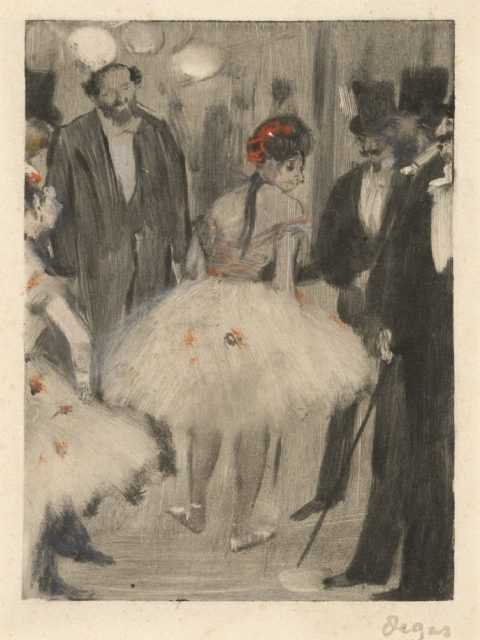

Другая сценка из жизни танцовщицы тоже не для восхищения. Мы как бы приоткрыли дверь в её гримерную. Костюмер поправляет балерине платье. У неё недовольное, насупившееся лицо. Может быть, слишком туго затянули корсет. Она неуклюже согнула руки.

Эдгар Дега. Танцовщица в своей гримерной. 1880 г. Фонд Оскара Рейарта, Винтертурец, Швейцария

Эдгар Дега. Танцовщица в своей гримерной. 1880 г. Фонд Оскара Рейарта, Винтертурец, Швейцария

На фоне этих некрасивых, хоть и жизненно правдивых сценок голубые танцовщицы кажутся воплощением грации и очарования.

История, критика и скандал

Восковая фигура высотой почти три фута была показана в витрине только один раз в 1881 году на шестой выставке парижских импрессионистов и вызвала разную реакцию, от восхищения до полного отторжения. Фигура провокационно представляла концепцию искусства, которая полностью отклонялась от нормы времени и вызвала скандал.

Историк искусства Габриэлла Асаро наблюдает за реакцией на произведение искусства и находит удивительным, почему такое произведение искусства, изображающее только простую девушку, тогда, а иногда и сегодня, могло и может вызвать такую бурную реакцию и критику. Скульптура Дега противоречила моральному кодексу XIX века, так называемым «хорошим манерам» и буржуазной морали. Зрители фигуры на выставке импрессионистов 1881 года вполне могли увидеть способ удовлетворить свои тайные желания, фантазии и навязчивые идеи. Дега написал множество явно женоненавистнических изображений женщин, но в этой работе нет нескромного презрения к женщинам.

Критики говорили о «ужасной реальности», фигура танцовщицы была «некрасивой», «ничтожной» и «порочной». Тем не менее, произведение искусства также восхищалось и ценилось, особенно теми, кто знал живопись Дега и понимал его художественные замыслы. Писатель Йорис-Карл Гюисманс нашел направление в скульптуре: « все представления публики о скульптуре, об этих холодных, безжизненных, белых явлениях, об этих памятных трафаретных произведениях, повторяемых веками, опровергаются. Дело в том, что мсье Дега опрокинул традицию скульптуры ».

Критик Поль Манц в своей рецензии на газету Le Temps от 23 апреля 1881 года спросил, «почему вообще выставляется такая фигура, чей лоб и губы имеют такое злое выражение». Другие зрители, например художник Огюст Ренуар а критик и редактор художественного журнала Gazette des Beaux-Arts Шарль Эфрусси считал скульптуру танцора Дега попыткой «частично нового реализма».

Сюжет

Четыре балерины кружатся в танце. Мы не знаем, что это за партия. Не знаем мы и того, находятся они на сцене или в классе, выполняя упражнения. Есть версия, что Дега изобразил одну модель в разных ракурсах, стараясь передать образ кружащейся танцовщицы.

«Балерины всегда были для меня лишь предлогом, чтобы изобразить замечательные ткани и ухватить движение», — признавался Дега, когда его в очередной раз называли поклонником танцовщиц. Их невесомые полупрозрачные фигурки предстают на картинах то в полумраке танцевальных классов, то в свете софитов на сцене, то в короткие минуты отдыха. Логично было бы заподозрить Дега в сексуальной связи художника с танцовщицами, однако никаких свидетельств об этом не сохранилось, как и об отношениях художника с женщинами или с кем-либо еще.

Урок танцев. (wikipedia.org)

Фигуры на картине крупные. Причина довольно прозаична: художник терял зрение и был вынужден работать с более масштабными образами. Пастель, которую использовал Дега, была его любимым материалом в поздний период творчества. Свежесть тонов, вибрация штриха, бархатистая фактура привлекали мастера.

Чтобы придать краскам особое «звучание», Дега придумал обрабатывать картины паром — пастель размягчалась и её можно было растушевывать. А чтобы заставить пастель «светиться», художник растворял ее горячей водой и наносил на холст, как масляную краску.

Происхождение

Происхождение работы передавались без каких — либо пробелов. Восковая фигура с ее текстильными аксессуарами была показана публично только один раз на шестой выставке парижских импрессионистов, которая проходила в 1881 году в мастерской фотографа Надара на бульваре Капуцинов, № 35. Он оставался в его владении до смерти Дега в 1917 году. Он был найден среди 150 скульптур из имения в его мастерской. Друг Дега, скульптор Поль-Альбер Бартоломе , сохранил и отреставрировал 73 из них, включая танцора . В 1921 году танцовщица была отлита в бронзе на литейной мастерской Адриана-Орелиена Эбрара по гипсовой форме оригинала и выставлена в галерее литейной в 1922 году. Еще 28 забросов, за которыми последовал 1931 год. Оригинальная восковая фигура и первый слепок оставались во владении наследников Эбрара до 1955 года. Затем они перешли в собственность американского коллекционера произведений искусства Пола Меллона , который первоначально оставил произведения Национальной галерее искусств в Вашингтоне на постоянной основе, а затем завещал их.

24 июня 2015 года бронзовый отливок танцовщицы из частной коллекции был продан за 15 829 000 фунтов (около 18 836 510 евро) на аукционе арт-аукционного дома Sotheby’s в Лондоне.

Судьба художника

Эдгар Дега был старшим сыном в аристократической семье. Чтобы скрыть свое благородное происхождение, он изменил свою фамилию де Га на более простую — Дега.

Не нуждаясь в деньгах, начинающий художник предпочитал писать ради искусства и тратить бесконечные часы на доработку. Была даже шутка, что заставить Дега закончить полотно можно только одним способом — отняв у него картину. По части перфекционизма Эдгар был маньяком. Во время обучения он так тщательно копировал работы старых мастеров в Лувре, что оригинал был трудно отличим от штудии.

Автопортрет, 1854−1855. (wikipedia.org)

Дега дружил с импрессионистами. Он не разделял многое из их принципов, но сходился с ними в одном из основополагающих для стиля: сюжеты брались из повседневности. Пленэрам Дега предпочитал театр, оперу и кафешантаны. В искусственном освещении заведений Дега часами наблюдал за тем, как движутся люди.

После смерти отца в 1870-х у семьи возникли проблемы с деньгами. Впервые Дега начал продавать свои картины и участвовать в выставках. Но как только он наладил клиентскую базу, художник отказался от экспозиции своих работ, предпочитая продавать их через нескольких торговых агентов.

Последние 10 лет Дега почти не писал. Он жил одиноко в своей холостяцкой квартире, окруженный холстами, антиквариатом и коврами.

Контекст

Каждое произведение Дега при кажущейся воздушности — результат длительных наблюдений и кропотливой работы. Экспромт был категорически несовместим с перфекционизмом художника. Наблюдательность и феноменальная зрительная память позволяли ему с поразительной точностью улавливать нюансы, создающие ощущение мгновенного и случайного.

К концу сеанса модели Дега всегда были не только смертельно уставшими от долгого позирования. Они были еще и размечены полосками, которые помогали художнику выверять пропорции.

Абсент, 1876. (wikipedia.org)

Вдохновение же художник черпал в театрах, опере, кафешантанах. Последние были крайне популярны в Париже на протяжении последней трети XIX века — до появления кинематографа. Эти заведения встречались всюду и были ориентированы на клиентов с разным достатком. Демократичность и вульгарность кафешантанов притягивали Дега. Его забавляли фрики, которых можно было встретить там: чревовещательницы, крестьянки, сентиментальные дамочки и т. п. Здесь, под светом электрических фонарей, Дега находил новые способы для передачи привычного — к чему, собственно, и стремились импрессионисты.

Мерцающая пастель Дега

“Голубые танцовщицы” написаны пастелью. Кто не знает – это мягкие карандаши наподобие восковых мелков. Именно с их помощью можно добиться такого насыщенного цвета.

К тому же Дега изобрёл свой способ работы с пастелью. Он воздействовал на рисунок паром. Пастель размягчалась, и художник мог растушевать её пальцами или кистью. Это делало цвет ещё более мерцающим.

Однако у пастели есть один недостаток. Как и обычный мел, она может со временем осыпаться. Материал считается недолговечным по сравнению с масляными красками. Поэтому художники фиксируют его специальным раствором или обычным лаком для волос.

Дега не признавал ни одного известного фиксатива. Мастер справедливо считал, что все они “съедают” цвет. На самом деле, под воздействием любого закрепителя пастель тускнеет.

Приятель Дега, итальянский художник Чиалива разработал секретный состав. Он позволял сохранить цвет почти в первозданном виде. И значительно продлевал жизнь картине. Поэтому пастели Дега дошли до нас прекрасно сохранившимися. Чиалива унёс свой секрет в могилу.

Кстати, работы Дега могли быть и черно-белыми. Художник говорил, что будь его воля, он рисовал бы только углём. Но “все наседают, требуют цвета”.

Так что мы могли бы лицезреть не голубых танцовщиц, а черно-белых. Как, например, на рисунке “Восхищение Вирджинией”.

Эдгар Дега. Восхищение Вирджинией. 1880-1883 гг. Национальная галерея искусств, Вашингтон

Эдгар Дега. Восхищение Вирджинией. 1880-1883 гг. Национальная галерея искусств, Вашингтон