Этапы литературного творчества

С 1947 года Рыбаков стал писать художественную приключенческую прозу для юношества. Уже первые повести «Кортик» (1948 г.) и «Бронзовая птица» (1956 г.), связанные по содержанию между собой, принесли ему известность. Популярность произведений была так высока, что они вскоре были экранизированы.

В 50-70-ые годы мастерство писателя было отмечено Сталинской премией (1951 г.) и Государственной премией РСФСР (1973 г.) Были созданы произведения разного формата.

Повести:

- «Приключения Кроша», 1960 г. – о смелом, справедливом, неунывающем юном герое.

- «Каникулы Кроша», 1966 г. – о том, как прошлое и настоящее пересекаются в жизни.

- «Неизвестный солдат», 1970 г. – о Кроше, нашедшем безымянную солдатскую могилу.

- «Выстрел», 1975 г. – является продолжением повестей «Кортик» и «Бронзовая птица».

Романы:

- «Водители», 1950 г. – о товариществе людей, колесящих по дорогам в любых условиях.

- «Екатерина Воронина», 1955 г. – рисует судьбы людей в послевоенное время.

- «Лето в Сосняках», 1964 г. – о простых людях, прошедших войну, поиске ими счастья.

- «Тяжелый песок», 1978 г. – о еврейской семье, ужасах холокоста, о войне и мужестве

- 1987 год стал знаковым в литературной судьбе А.Н. Рыбакова. Он смог напечатать свой главный роман «Дети Арбата», написанный ещё в 1960-е годы. Это первая книга тетралогии о поколении, чья молодость прошла во дворах Арбата в период тоталитарного давления коммунистической идеологии.

- В 1988-1994 годы были опубликованы книги «Тридцать пятый и другие годы», «Страх», «Прах и пепел» – логическое продолжение «Детей Арбата». В тетралогии исследуются истоки кровавого сталинского режима, который прошёлся по судьбам всех героев эпопеи.

- В 2005 году по тетралогии А. Рыбакова режиссёром А. Эшпаем был снят многосерийный фильм «Дети Арбата», ставший откровением для не одного поколения, жившего в СССР и после его распада, а также большим событием в культурной жизни общества.

- Бескомпромиссность и мужество писателя снискали ему доверие коллег. Он был избран в 1989 году президентом советского ПЕН-центра, а с 1991 стал почётным президентом российского ПЕН-центра. В том же 1991 году А. Рыбаков стал секретарём Союза писателей.

- В 1995 году сочинения А.Н. Рыбакова были выпущены в России 7-томным собранием. В мире проза автора издана в 52 странах, их тираж составил 20 миллионов экземпляров.

- В 1997 году было создано последнее произведение писателя – автобиографическая книга «Роман-воспоминания».

- Режиссёры любили экранизировать повести и романы Анатолия Наумовича. Его проза остросюжетна, герои незаурядны, их судьбы драматичны и насыщены событиями. По его книгам сняты фильмы:

- 50-60-ые годы: «Кортик», «Екатерина Воронина», «Приключения Кроша», «Эти невинные забавы».

- 70-80-ые годы: «Минута молчания», «Бронзовая птица», «Последнее лето детства», «Каникулы Кроша», «Неизвестный солдат», «Воскресенье, половина седьмого».

- В 2000-ые годы: «Дети Арбата», «Тяжёлый песок».

- Анатолий Наумович Рыбаков умер в США, в Нью-Йорке, 23 декабря 1998 года в возрасте 87 лет. У него было больное сердце, в год смерти писатель перенёс операцию. Он похоронен на московском Новокунцевском кладбище.

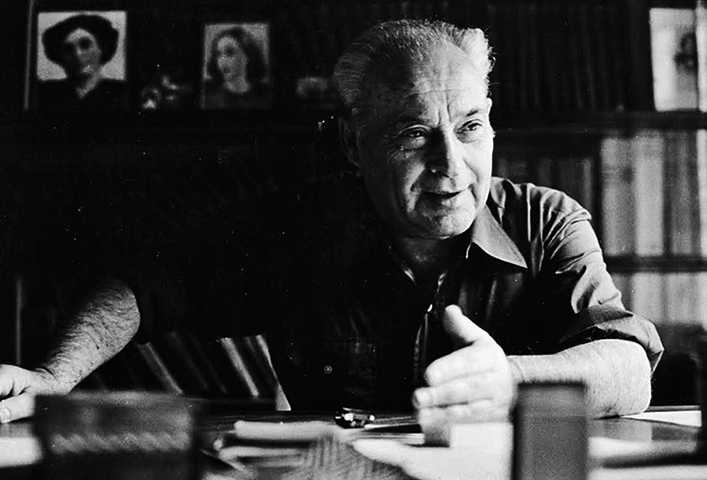

Писатель Анатолий Рыбаков

Личная жизнь

1962 год для поэта был насыщен событиями. Николай Рубцов поступил в литинститут и познакомился с Генриеттой Меньшиковой, женщиной, родившей ему дочь. Меньшикова жила в Никольском, где заведовала клубом. Николай Рубцов приезжал в «Николу» повидаться с одноклассниками, отдыхал и писал стихи. В начале 1963 пара сыграла свадьбу, но без официального оформления отношений. Весной того же года на свет появилась Леночка. В Никольском поэт бывал наездами – он учился в Москве.

Николай Рубцов и Генриетта

В 1963 году в институтском общежитии Рубцов познакомился с начинающей поэтессой Людмилой Дербиной. Мимолетное знакомство тогда ни к чему не привело: Николай не произвел на Люсю впечатления. Девушка вспомнила о нем в 1967 году, когда в руки попался свежий сборник стихов поэта. Людмила влюбилась в поэзию Николая Рубцова и поняла, что ее место рядом с ним.

Николай Рубцов и Людмила Дербина

У женщины уже был за спиной неудавшийся брак и дочь Инга. Летом Людмила приехала в Вологду и осталась с Николаем, для которого поэтесса Люся Дербина стала роковой любовью. Их отношения ровными не назвать: у Рубцова было пристрастие к спиртному. В состоянии опьянения Николай перерождался, но запои сменялись днями покаяния. Пара то ссорилась и расставалась, то вновь мирилась. В начале января 1971 года влюбленные пришли в ЗАГС. День свадьбы назначили на 19 февраля.

Лучшие спортсмены

Иван Поддубный – русский профессиональный спортсмен, атлет, пятикратный чемпион в греко-римской борьбе, артист цирка. За всю свою спортивную карьеру ни разу не был на месте проигравшего в спортивных состязаниях. Его называли «русским богатырём XX века».

Гарри Каспаров – чемпион мира по шахматам, обладатель «Шахматных Оскаров». Мастер комбинирования различных тактик и стратегий, что выводило его в число победителей в провальных партиях. Первые ходы поражали новизной и необычностью, их называли «Дебюты Каспарова».

Лев Яшин – лучший вратарь советского периода, голкипер прошлого столетия. Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы и СССР. Единственный, кому из вратарей был присуждён «Золотой мяч».

Выдающимися личностями в истории России всех эпох внесён огромный вклад в мировую сокровищницу науки, культуры, спорта и управления государством. Многие из них изменили ход истории, что благотворно отразилось на эволюции человечества.

Заслуженный успех

Русская знать и коллекционеры охотно покупали картины художника Киселева. Александр Александрович побывал в Крыму и на Кавказе, после чего его горные пейзажи получили особенно большой успех. В 1883 году после очередной выставки передвижников Павел Третьяков «Забытую мельницу» Киселева купил для своей галереи. С 1883 по 1901 год несколько пейзажей приобрели члены императорской семьи, включая самого Александра III. Это были картины: «В Венеции», «Переправа», «По Тереку», «У снежных вершин» «Горная река на Кавказе», «Тихая вода».

Киселев получил заслуженные звания и должности. С 1890 года он в журнале «Артист», одном из ведущих театральных изданий государства, возглавил отдел изобразительного искусства и опубликовал немало критических статей. В тот же год Киселев получил звание академика, а через три года его избрали действительным членом в Императорскую академию художеств. С 1895 года Александр Александрович переехал с семьей в Петербург, поскольку Киселева пригласили на должность классного инспектора Высшего художественного училища при Императорской академии художеств. Спустя два года в Академии он занял место руководителя пейзажной мастерской. В этой должности художник оставался до своей кончины. Также Александр Александрович активно участвовал в культурной и общественной жизни России.

Личная жизнь

А.Н. Рыбаков трижды создавал семейные отношения с женщинами, которых любил. В сороковые годы (1940-1946) это была Анастасия Тысячникова, бухгалтер по профессии, которой выпало провожать на войну и ожидать с фронта. До войны у супругов родился сын Александр. По этой линии у Рыбакова есть внучка Мария, которая тоже стала прозаиком.

От второй жены, писательницы Майи Давыдовой, в 1960 году появился на свет сын Алексей Аронов. После распада советской империи он переехал жить в Германию и преподаёт в университете Майнца. Он унаследовал тягу к литературе и пишет под псевдонимом Алексей Макушинский.

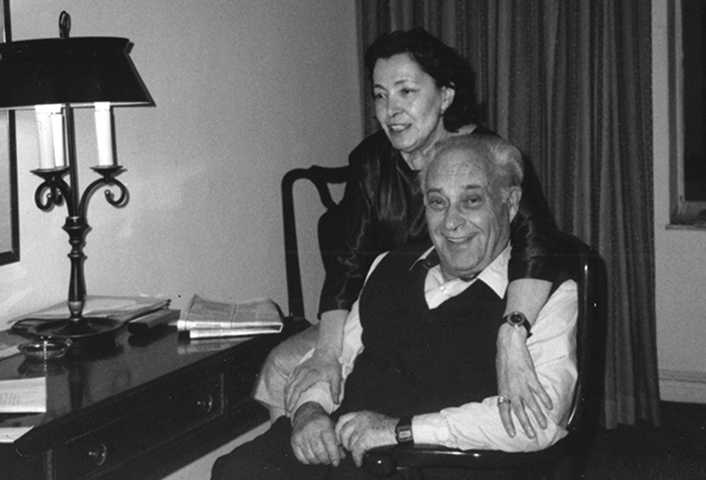

Прочный счастливый семейный очаг А.Н. Рыбаков обрёл в 1978 году в третьем браке – с Татьяной Марковной Беленькой. В её судьбе тоже оставила след эпоха репрессий: отец, известный психиатр, был расстрелян в 1938 году. Она стала очень дорогим человеком и помощницей супруга в литературных делах. После его смерти она в 2005 году издала мемуары о муже «Счастливая ты, Таня…».

С женой Татьяной

Малороссийский период

Он переехал в Харьков и снял вдвоем с товарищем жилье на городской окраине. Поначалу Киселев проводил время за этюдами и в занятиях иконописью, подрабатывая уроками рисования. Когда художник женился на дочери харьковского профессора и в семье появились дети, Александр Александрович устроился в местный Земельный банк. Там, на должности секретаря он прослужил почти 10 лет. Стабильный заработок позволял обеспечивать семейство и заниматься живописью. В тот период написаны его пейзажи колоритной украинской природы, среди которых самые известные: «Дворик в Малороссии», «Близ Харькова», «Святогорский монастырь», «Парк осенью». Пейзажи изображались по академическим канонам и напоминали полотна его учителя Воробьева: три плана перспективы и кулисное построение композиции.

Биография

Анатолий Рыбаков родился 1 (14) января 1911 год в еврейской семье. Отец — инженер Наум Борисович Аронов (1885—1963), мать — Дина Абрамовна Рыбакова (1890—1959). В автобиографии писатель местом рождения указывал Чернигов. Согласно другим источникам, он родился в селе Держановка (ныне Носовского района Черниговской области), где его отец служил управляющим на винокуренном заводе местного помещика Харкуна. В советское время Н. Б. Аронов продолжал работать на винокуренном производстве, автор монографий и учебных пособий «Что должен знать генцевар и заторщик на спиртовом заводе» (с М. С. Гольдштейном, М.—Л., Снабтехиздат, 1933), «Генцевар и заторщик спиртового завода» (с М. С. Гольдштейном, М.—Л.: Пищепромиздат, 1936 и 1937), «Руководство для варщиков, солододробильщиков и заторщиков спиртовых заводов» (с М. С. Гольдштейном, 2-е издание, М.: Пищепромиздат, 1951), ряда публикаций по технологии солодового молока, изобретений. Семья матери происходила из Сновска.

С 1919 года жил в Москве, на Арбате, д. 51. Учился в бывшей Хвостовской гимназии в Кривоарбатском переулке. В этой же школе и в это же время учился Юрий Домбровский. Восьмой и девятый классы окончил в Московской опытно-показательной школе-коммуне (сокращённо — МОПШКа) во 2-м Обыденском переулке на Остоженке. Школа возникла как коммуна комсомольцев, вернувшихся с фронтов Гражданской войны.

По окончании школы работал на Дорогомиловском химическом заводе грузчиком, потом шофёром.

В 1930 году поступил в Московский институт инженеров транспорта. В 1933 г. был исключен из комсомола и института, затем временно восстановлен (после обращения к А. Сольцу).

5 ноября 1933 года арестован и Особым совещанием коллегии ОГПУ осужден на 3 года ссылки по статье 58-10 (Контрреволюционная агитация и пропаганда). По окончании ссылки, не имея права жить в городах с паспортным режимом, скитался по России. Работал там, где не надо заполнять анкеты, однако с 1938 года по ноябрь 1941 года был главным инженером Рязанского областного управления автотранспорта.

С ноября 1941 по 1946 год служил в Красной Армии в автомобильных частях. Участвовал в боях на различных фронтах, начиная от обороны Москвы и кончая штурмом Берлина. Последняя должность — начальник автослужбы 4-го Гвардейского стрелкового корпуса (8-я гвардейская армия), звание — гвардии инженер-майор. За отличие в боях признан не имеющим судимости. В 1960 году полностью реабилитирован.

С 1989 по 1991 год Анатолий Рыбаков был президентом советского ПЕН-центра, с сентября 1991 года — почётным президентом российского ПЕН-центра. С 1991 года занимал должность секретаря правления Союза писателей СССР. Почётный доктор философии Тель-Авивского университета (1991).

Михаил Врубель

Русский художник Михаил Врубель, работал во всех жанрах искусства. Известен как автор «демонического цикла». Это серия, куда вошли картины, иллюстрации и скульптуры с изображением демона.

Врубельеще в юности увлекся рисованием. Правда, сначала ему пришлось учиться на юриста, этого хотел отец Михаила.

Первое время юноша расписывал стены церквей и даже написал несколько икон. Этим он занимался и после учебы.

«Демонический цикл» появился благодаря Лермонтову. Врубель рисовал иллюстрации для его поэмы «Демон», его очень заинтересовала эта тема.

К сожалению, жизнь художника закончилась печально. У него возникли проблемы с психикой, а потом Михаил потерял зрение.

Самые известные работы: «Царевна-лебедь», «Девочка на фоне персидского ковра», «Демон сидящий», «Демон поверженный».

Московский период

С 1877 года Киселев со своим семейством, в котором уже было семеро ребятишек, обосновался в Москве. Чтобы содержать семью, он преподавал рисунок и живопись в женских гимназиях и давал уроки частным образом. Среди его учеников были известные художники рубежа XIX – XX веков: Остроухов, Якунчикова-Вебер, Досекин, Переплетчиков, Ярцев. Он обучал потомков известных купеческих династий, ставших впоследствии меценатами, коллекционерами, деятелями искусства: Ивана и Михаила Морозовых, Анну Боткину, Михаила Мамонтова.

Киселев много работал над своими пейзажными полотнами. Он рисовал московские окрестности и ездил по другим местам России, привозя множество этюдов. Летом семья Киселевых снимала сельскую усадьбу в живописных московских окрестностях, и за сезон художник делал до 50 пейзажных этюдов с натуры. В 1891 году, когда Киселевы гостили в Богимово, помещичьем имении Былим-Колосовского, здесь же лето проводил А.П. Чехов, который подружился с художником.

Александр Александрович постоянно выставлял работы на многих московских и петербургских выставках, регулярно участвовал в клубных собраниях, таких как «Шмаровинские среды», рисовальных вечерах у Мамонтова и Поленова. Он часто посещал симфонические концерты, спектакли в Большом и Малом театре, много общался с другими художниками и писателями, дружил с Репиным и Максимовым. Обо всем он подробно рассказывал в своем дневнике.

К концу 1880 годов окончательно сложилось его творческое мировоззрение, сформировалась индивидуальная живописная манера, тематика и характер пейзажей. Известнейшие работы московского периода: «На пруду», «Забытая мельница», «Собирание хвороста», «Перед грозой», «С горы», «Дождь».

Современное состояние галереи

Основой экспозиции галереи являются картины художника Шилова, представляющие живописные портреты людей разных категорий. Здесь можно увидеть лица участников войны, врачей, ученых, музыкантов, священнослужителей, остросоциальные образы.

Женские образы имеют особое место в творчестве художника, он умел увидеть красоту в каждом лице представительницы слабого пола, подчеркнуть особенности взгляда, мимики, жеста. Также в галерее представлены работы пейзажных жанров, натюрморты, стиля ню. Два зала отведены под графику. Негромкая музыка постоянно звучит в стенах галереи. Постоянно здесь проходят экскурсии, читаются лекции, проводятся конкурсные программы для детей-сирот и инвалидов на благотворительной основе. В залах галереи проводятся «Звездные вечера», выступали здесь Кобзон, Гафт, Башмет, Зельдин, Соткилава, Пахмутова, Казаков, Добронравов, Образцова. Мероприятия «Встречи у портрета» дают возможность встретиться с тем, кто изображен на холсте. Часть картин галереи время от времени экспонируется в городах России. Выставка «Они сражались за Родину» объехала десятки городов и имела огромный успех.

Композиторы

Пётр Чайковский – профессиональный композитор, творение музыки было смыслом его жизни. Тематика произведений обширна, каждая пьеса вызывает отклик у любого слушателя. Музыка проникнута лиризмом, напевностью, элементами народных мотивов. В театрах всего мира исполняются его балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

Николай Римский-Корсаков – великий оперный композитор, опиравшийся на историю и сказки (оперы «Снегурочка», «Три чуда»). Думал, что музыкальные формы объединят слушателя с подлинной природой мира. В арсенале его выразительных средств: настоящая мелодика народных песен, частицы гармоний, позаимствованных у скоморохов. Был одарённым педагогом и дирижёром.

Дмитрий Шостакович – композитор советского периода, много экспериментировавший в музыке. Он работал во всех жанрах, и в стиле модерн. Однако, оперу «Леди Макбет Мценского уезда» не одобрил глава государства И.В.Сталин, после чего композитор подвергся репрессиям. Творчество ограничили рамками «государственных» предпочтений. Но каждому слушателю ясен подтекст настроений и смыслов симфоний № 5 и № 7.

Туапсинский период

Купив под городом Туапсе недорогой участок земли, Александр Александрович Киселев к 1902 построил небольшой одноэтажный дом. Усадьба бережно сохранена, и в ней сейчас действует музей Киселева. Когда-то художнику пришлось одалживать деньги, чтобы выстроить эту дачу, в которой он отдыхал и работал каждое лето. Киселев создал обширную серию полотен, темой которых стал Туапсе с его живописными окрестностями, а имя художника превратилось в своеобразный символ города. Пейзажист запечатлел великолепные виды побережья с Кадошскими скалами, и одна из них, самая красивая, названа его именем.

В туапсинский период Киселев посетил многие места Кавказа и Крыма. Путешествовал он также за границей, побывав во Франции, Германии, Венеции, Риме. Самые знаменитые картины Киселева Александр Александровича тех лет: «Старый Сурамский перевал», Кадошские скалы», «Горная речка», «Под облаками. На Военно-Грузинской дороге» «Дача в Крыму», «Базар в Туапсе», «Домик в Туапсе», «Уличка Туапсе», «У подножия Казбека», «Ночь на море», «Через пропасть».

Умер Александр Александрович внезапно, во время работы за своим письменным столом. Художника, которому исполнилось 73 года, настиг сердечный приступ. В последние годы своей жизни Киселев добился особой быстроты в работе и необыкновенной живости изображения.

Его жизнерадостные, светлые, немного идеализированные пейзажи отображают искренние чувства автора. Киселев виртуозно умел запечатлеть красоту и безмятежное состояние природы, которое удивительным образом передается зрителю, созерцающему прекрасные полотна пейзажиста.

Зрелые годы

В 1976 году Александра Шилова принимают в Союз Художников СССР. После этого ему выделяют персональную мастерскую, он получает серию заказов от партии страны. К работе художник Шилов приступает уже как признанный мэтр. По распоряжению Правительства в 1997 году в самом центре Москвы, недалеко от Кремля открывают персональную галерею Александра Шилова. В тот же год народный художник СССР Шилов становится членом-корреспондентом Академии Художеств России.

В 1999 году Александр Максович занимает пост в Совете РФ по искусству и культуре. Все больше времени стала занимать политическая деятельность, и все реже мастер стал бывать в художественной студии. 2012 год окончательно затянул художника в политику. Шилов становится доверенным лицом президента Путина, входит в Общественный Совет при Федеральной службе безопасности. В марте 2014 года Александр Шилов ставит подпись под обращением президента, оно касалось политической позиции относительно событий в Украине.

Андрей Рублев

Андрей Рублев – самый известный русский иконописец. О нем мало, что известно. Есть предположение, что он родился в семье ремесленников. Принял монашеский постриг, тогда и получил имя Андрей.

Первые упоминания о нем датированы 1405 годом. Он участвовал в росписи стен Благовещенского собора в Московском Кремле.

У Рублева свой стиль, не похожий на другие. Его иконы наполнены гармонией, в них нет трагизма. Свою жизнь художник отдал на служение Богу.

Его последняя работа не сохранилась, Рублев трудился над фресками для Спасского Собора. Он не успел их закончить, заболел чумой и вскоре скончался.

Самые известные иконы: «Троица», «Христос-вседержитель», «Вознесение Господне».

Творческая семья

Кажется, что будущее Саши было предопределено, ведь его родители имели прямое отношение к искусству. Мать певца, Наталья Валентиновна, работает музыкальным редактором на телевидении, она превосходно играет на фортепиано. Его отец Игорь Александрович является скрипачом музыкального ансамбля, родом из Витебска. Даже бабушка скрипача, Савицкая Мария Борисовна, увлекается искусством, она работает педагогом в музыкальном училище.

Родственники с детства прививали Рыбаку любовь к классическим и этническим композициям, уже в трёхлетнем возрасте мальчик начал напевать первые песни. Когда ему было пять, родители начали обучать сына игре на скрипке и пианино. Также он отлично пел и танцевал.

В 1990 г. Игорь получил предложение поработать в Норвегии. Некоторое время семья жила там, потом они вернулись, чтобы дать сыну достойное образование. Саша проучился несколько лет в школе при Белорусской академии музыки, затем Рыбаки решили вернуться в Осло. Там юноша успешно окончил музыкальное училище, после этого он поступил в консерваторию. Александр получил диплом в 2009 году, потом он решил обучаться дальше в музыкальной академии по классу скрипки, её он окончил в 2012.

Личная жизнь

В жизни Рыбакова было три брака. С первой супругой Анастасией Тысячниковой литератор прожил 7 лет. В 1940-м жена родила первенца – Александра. Анастасия по специальности бухгалтер. Союз распался в 1946 году. Дочь сына Александра и внучка Анатолия Наумовича, Мария Рыбакова – прозаик.

Татьяна Рыбакова и Анатолий Рыбаков

Второй раз Анатолий Рыбаков повел в ЗАГС коллегу – писательницу Майю Давыдову. Она автор романов, которые подписаны творческим псевдонимом Наталья Давыдова. В 1960 году в семье родился сын Алексей Аронов, который пошел по стопам отца и, взяв псевдоним Алексей Макушинский, писал стихи и прозу. Алексей в начале 1990-х иммигрировал в Германию и работает университетским преподавателем в Майнце.

Анатолий Рыбаков и его третья жена Татьяна

Но и второй брак оказался недолговечным. После расставания с Давыдовой Анатолий Рыбаков в конце 1970-х женился на Татьяне Беленькой, дочери психиатра Марка Беленького – правой руки министра торговли Анастаса Микояна, расстрелянного в 1938 году. Для Татьяны Марковны брак с Рыбаковым – второй: первым мужем был поэт Евгений Винокуров, которому она родила дочь Ирину.

После кончины писателя вдова написала мемуары о муже, назвав книгу «Счастливая ты, Таня…», которая попала на полки книжных магазинов в 2005 году.

Участие в конкурсах и премии

- 2000 и 2001: Премия конкурса юных музыкантов Sparre Olsen

- 2003: Студенческая премия Meadowmount

- 2004: Награждён премией Андерса Яреса в области культуры по итогам года

- 2005: Прошёл в полуфинал норвежского варианта конкурса Idol (аналог Фабрика звёзд)

- 2006: Победил в конкурсе телекомпании NRK Kjempesjansen с собственной песней Foolin

- 2007: Награждён премией Hedda за роль в спектакле «Скрипач на крыше» норвежского театра Oslo Nye Teater

- 2009: Победил в норвежском отборочном туре Евровидения 2009 с песней собственного сочинения «Fairytale»

- 2009: Победил на конкурсе песни «Евровидение 2009» в Москве

- 2010: Награждён российской премией Соотечественник года «Хрустальный глобус»

- 2010: Награждён премией Grammy в рамках Spellemann по итогам года в Норвегии

- 2010: Награждён Премией Бог Эфира в номинации «РАДИОХИТ» — «иностранный исполнитель»

- 2010: Победил в номинации Прорыв года премии «Муз-ТВ 2010»

- 2011: Участвовал как конкурсант в вокальном телешоу в Киеве и в танцевальной программе на телевидении в Стокгольме

- 2015: Участие в телешоу «Один в один!» на канале Россия-1

- 2018: Победил в норвежском отборочном туре Евровидения 2020 с песней собственного сочинения «That’s How You Write A Song»

- 2018: Участие в конкурсе песни «Евровидение 2018» в Лиссабоне. Занял 15 место

Открытие галереи

Торжественное открытие галереи состоялось 31 мая в 1997 году. На нем присутствовали первые лица города, знаменитые, уважаемые люди: мэр Лужков, певцы Кобзон, Эсамбаев, артисты Шакуров, Никулин и многие другие. Шилов – художник, галерея которого могла теперь ежедневно принимать сотни посетителей, пообещал, что ежегодно будет пополнять коллекцию новыми работами. 2003 году архитектор Посохин представил проект нового здания галереи, которое по замыслу представляло единый архитектурный комплекс со старинным особняком (общая площадь старого здания занимала 600 квадратных метров). В том же году 30 июня состоялось открытие нового корпуса для галереи.

Площадь выставочных помещений галереи составляет 1555 квадратных метров, фондовые хранилища – 23 квадратных метра. Храниться в галерее 19420 единиц, основной фонд занимает 991 предмет. В год галерею в среднем посещает 110 тысяч человек. В рейтинге государственных музеев галерея Шилова занимает 11 место. Александр Максович лично руководит творческой деятельностью выставки, административно-финансовые вопросы решает директор галереи.

Шилов – художник. Картины. Творчество

Творчество Шилова – это целый мир. Натюрморты, пейзажи, графика, жанровые картины – все это можно увидеть на выставке, но, безусловно, главными его шедеврами являются портреты. Целый раздел отводит людям старшего поколения Шилов-художник. Картины стариков очень трогательны, возле них многие задерживаются на долгое время. К ним относятся следующие полотна:

- 1971 г. – «Старый портной».

- 1977 г. – «Моя бабушка».

- 1980 г. – «Зацвел багульник».

- 1985 г. – «Солдатские матери».

- 1985 г. – Забытый».

В творчестве мастера большую часть занимают портреты видных деятелей, дипломатов, знаменитых артистов, писателей.

- Балет «Спартак» 1976 г. – «Народный артист СССР Морис Лиепа».

- Балет «Жизель» 1980 г. – «Балерина Людмила Семеняка».

- 1984 г. – «Портрет писателя Сергея Михалкова».

- 1996 г. – «Мэр Москвы Лужков».

- 2005 г. – «Народный артист СССР Этуш».

Создано художником множество портретов священнослужителей.

- 1988 г. – «В келье» Пюхтицкий монастырь.

- 1989 г. – «Архимандрит Тихон».

- 1997 г. – «Монах Иоаким».

Натюрморты Шилова изображают многие предметы нашего обихода. Удивительно, как из изображения простых вещей (книги, посуда, полевые цветы) мастер создал шедевры.

- 1980 г. – «дары Востока».

- 1974 г. – «Фиалки».

- 1982 г. – «Анютины глазки».

Пейзажи автора представлены работами:

- 1983 г. – «Тишина».

- 1986 г. – «Оттепель».

- 1987 г. – «Последний снег в Переделкино».

- 1987 г. – «Николина гора».

- 1999 г. – «Золотая осень.

- 2000 г. – Осень в Уборах».

Другие работы Александра Шилова, которые необходимо отметить, это:

- 1981 г. – «В день рождения Ариши».

- 1981 г. – «Портрет Оленьки».

- 1988 г. – «Портрет матери».

- 1993 г. – «Бомж».

- 1995 г. – «Юная москвичка».

- 1996 г. – «Автопортрет».

- 1998 г. – «Судьба скрипача».