Топ-10 самых дорогих русских художников за последний год

Посмотрим, такова ли популярность именитых мастеров за последние двенадцать месяцев. Неизменно возглавляет рейтинг Марк Ротко, который оказался лидером всех перечисленных нами рейтингов. За последний год было продано 5 его произведений на общую сумму 40 млн долларов. Следом за ним идет Тамара де Лемпицка, 11 картин которой ушли за 36 млн долларов. А у Марка Шагала было продано за год целых 314 работ на общую сумму 24,5 млн долларов.

И далее по списку идут все те же художники: Василий Кандинский (10,8 млн долларов, 30 продаж), Иван Айвазовский (9,6 млн, 19 продаж), Никола де Сталь (7,5 млн, 7 уходов), Хаим Сутин (4,3 млн, 5 продаж) и Константин Коровин (4 млн, 25 продаж).

Тамара де Лемпицка (1898–1980)

Василий Кандинский (1866–1944)

А вот десятку самых дорогих художников за последние 12 месяцев замыкают Моисей Кислинг, которого в других рейтингах мы не видели, и Жак Липшиц. В 2020 году было продано 46 работ Кислинга на общую сумму 3,3 млн долларов и 16 работ Липшица на сумму 3 млн долларов.

Подведем итоги. Произведения известных на весь мир русских художников высоко ценятся и сегодня. Ценители живописи охотно пополняют свои коллекции трудами смелых художников, которые в свое время не побоялись перейти к беспредметному искусству, сосредоточились на передаче чувств или как-то иначе выразили свое индивидуальное видение мира. Вероятно, этим и объясняется их вневременная популярность, которая сохраняется и сегодня.

История создания «Танца»

Конечно, не отделима от картины ее история создания. К тому же эта история очень увлекательна. Как я уже упоминала, Сергей Щукин сделал заказ Матиссу в 1909 году. Причём на три панно. Ему хотелось видеть на одном полотне – танец, на другом – музыку, третьем – купание.

Третье так и не было исполнено. Два же других до того, как они были отправлены Щукину, выставлялись в Парижском салоне.

Публика к тому времени уже полюбила импрессионистов. И худо-бедно начала воспринимать постимпессионистов: Ван Гога, Сезанна и Гогена.

Но Матисс с его красными фигурами был слишком большим потрясением. Поэтому, конечно, работу ругали нещадно. Щукину тоже досталось. Его критиковали за то, что он покупает всякий хлам…

Анри Матисс. Музыка. 1910 г. Эрмитаж, Санкт-Петербург. Hermitagemuseum.org.

Анри Матисс. Музыка. 1910 г. Эрмитаж, Санкт-Петербург. Hermitagemuseum.org.

Щукин был не из робкого десятка, но на этот раз дал слабину и … отказался от полотен. Но потом опомнился, извинился. И панно «Танец», а также парная к нему «Музыка», благополучно доехали до России.

Чему мы можем только порадоваться. Ведь один из самых известных шедевров мастера мы с вами можем посмотреть вживую в Эрмитаже.

* фовисты – художники, работающие в стиле «фовизм». Эмоции выражали на холсте с помощью цвета и формы. Яркие признаки: упрощённые формы, кричащие цвета, плоскостность изображения.

***

Если Вам близок мой стиль изложения и Вам интересно изучать живопись, я могу отправить Вам на почту бесплатный цикл уроков. Для этого заполните простую форму по этой ссылке.

Комментарии других читателей смотрите ниже. Они часто являются хорошим дополнением к статье. Ещё вы можете поделиться своим мнением о картине и художнике, а также задать вопрос автору.

Полоса успеха

Зонтики 1881—1886 г.

В 1881 году Ренуар отправляется в своё первое путешествие – он удачно продал несколько картин. Алжир, Венеция, Рим, Неаполь, Палермо околдовали молодого художника и напитали его эмоциями, впечатлениями и красками.

Он выставляется в Салоне в Группе независимых художников. Теперь его представляет агент Дюран-Рюэль, он же в 1883 году организует персональную выставку. Зимой Ренуар путешествует с Моне, отправившись в Геную, с ним же посещает Сезанна в Провансе – с этого времени живописец летом и зимой выезжает из Парижа, бывает в Нормандии, Бургундии, Бретани и везде пишет-пишет. По собственному желанию, по заказам богачей – осторожные шаги к признанию публикой, ведь склонности к собственной переоценки у Ренуара никогда не было. Агент организует выставки в Лондоне и Брюсселе, везде художника встречают благосклонно и даже восторженно.

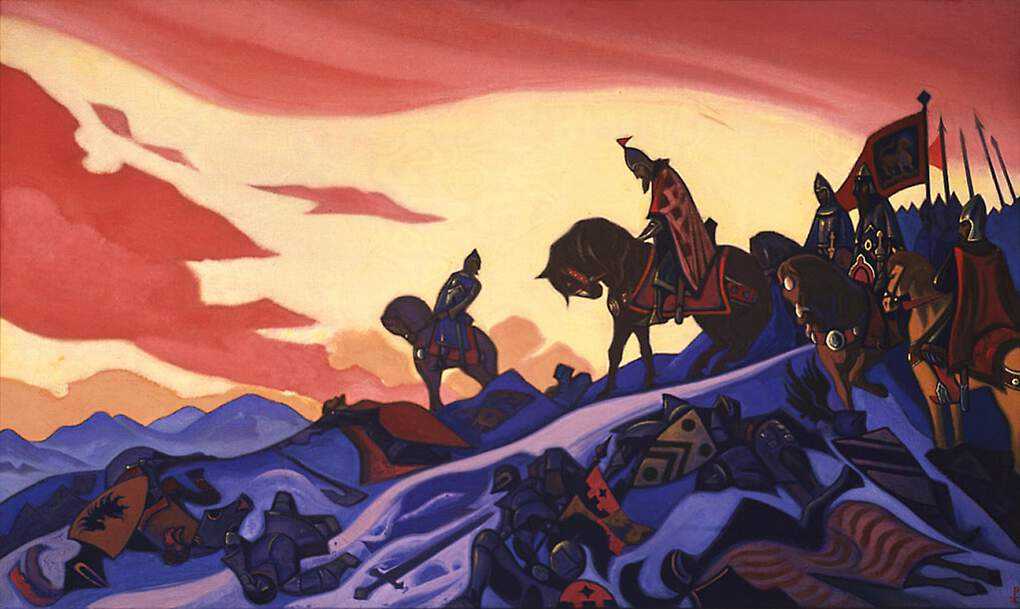

Александр Невский

Настоящая картина написана в 1942 году и вошла в героический цикл художника, наравне с такими произведениями как «Ярослав», «Борис и Глеб», «Победа» и другие.

Историческим событием, которое вдохновило Рериха на создание данного полотна, стала дата – 700-летия победы войск Киевской Руси над Ливонским орденом. Великая битва на Чудском озере или «Ледовое побоище».

12 тысяч русских воинов и 17 тысяч противников полегли на поле сражения, в котором пешая армия победила тяжелую конницу.

На переднем плане картины зритель видит полководца

Его конь идет осторожно. Среди окрашенного кровью льда лежат безжизненные тела людей, коней

За предводителем идет его свита, его близкие друзья. Лица скорбные, сгорбленные спины от тяжести пережитого и горя.

Отвоевали у захватчиков Киевскую Русь. Полыхает небо. Тает кровавый снег, унося в историю ратный подвиг тысяч и тысяч самоотверженных людей.

Альфред Сислей (1839—1899).

Пьер-Огюст Ренуар. Портрет Альфреда Сислея. 1868. Собрание фонда Эмиля Бюрле, Цюрих, Швейцария. Wikimedia Commons.

Пьер-Огюст Ренуар. Портрет Альфреда Сислея. 1868. Собрание фонда Эмиля Бюрле, Цюрих, Швейцария. Wikimedia Commons.

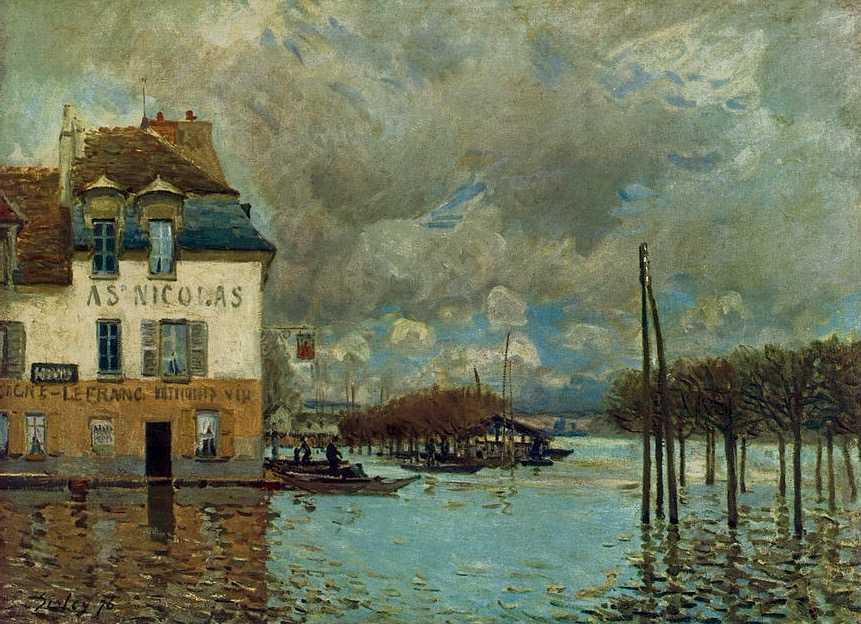

Альфред Сислей был человеком скромным и молчаливым. Такими же были и его пейзажи. Тихие, наполненные цветовым уютом. Сислей не любил внешних эффектов. Людей он тоже почти никогда не изображал.

Широкими мазками он писал подвижное небо и воду. Дома же выписывал более гладко. Это подчеркивало статичность материала. Как на его знаменитой картине “Наводнение в Порт-Марли”.

Альфред Сислей. Наводнение в Порт-Марли. 1877. Музей Д’Орсе, Париж.

Альфред Сислей. Наводнение в Порт-Марли. 1877. Музей Д’Орсе, Париж.

Сислей особенно любил писать небо. С него он и начинал любую картину. Часто оно занимало бОльшую часть холста.

В изображении неба он также использовал разные мазки. Длинные помогали передать быстро движущееся предгрозовое небо. Лёгкие и тонкие передавали небо ясное и безоблачное.

Картины Альфреда Сислея. Слева: Вид на Сен-Мамес. 1880 г. Художественный музей Уолтерса. Балтимор, США. Справа: Мост в Море. Утро. 1891 г. Частная коллекция.

Картины Альфреда Сислея. Слева: Вид на Сен-Мамес. 1880 г. Художественный музей Уолтерса. Балтимор, США. Справа: Мост в Море. Утро. 1891 г. Частная коллекция.

Сислей признания так и не дождался. Его пейзажи казались публике невыразительными. Оценили их после его смерти. Сейчас они стоят миллионы долларов.

№15 Клод Моне (1840-1926)

Величайший современный пейзажист и гигант французской живописи, Моне был ведущей фигурой невероятно влиятельного импрессионистического движения, чьим принципам спонтанной пленэрной живописи он оставался верным всю оставшуюся жизнь. Близкий друг художников-импрессионистов Ренуара и Писсарро, его стремление к оптической правде, прежде всего в изображении света, представляется серией полотен, изображающих один и тот же объект в различных условиях освещения, и в разное время дня, как например «Стога сена» (1888), «Тополя» (1891), «Руанский собор» (1892) и «Река Темза» (1899 год). Этот метод достиг кульминации в знаменитой серии «Кувшинки» (среди всех самых известных пейзажей), созданных с 1883 года в его саду в Живерни. Его последняя серия монументальных рисунков кувшинок с мерцающими цветами была истолкован несколькими искусствоведами и живописцами как важный предшественник абстрактного искусства, а другими как высший пример поиска Моне спонтанного натурализма.

Знаменитые пейзажи Клод Моне:

— «Лягушатник» (1869), музей Метрополитен, Нью-Йорк

— «Пляж в Трувилле» (1870), Уодсворт Атенеум, Хартфорд, штат Коннектикут

— «Впечатление. Восходящее солнце» (1873), Музей Мармоттан-Моне, Париж.

— «Поле с маками возле Аржантей (Дикие маки)» (1873), Музей Орсе

— «Вокзал Сен-Лазар» (1877), Музей Орсе

— Серия картин «Кувшинки» (1897-1926), Различные художественные галереи.

— «Пруд с кувшинками» (1899), Музей Орсе

Клод Моне (1840—1926).

Андрей Аллахвердов. Клод Моне. 2017. Личная коллекция художника Allakhverdov.com

Клода Моне можно назвать хрестоматийным импрессионистом. Так как он был верен этому направлению всю свою долгую жизнь.

Он писал не предметы и людей, а единую цветовую конструкцию из бликов и пятен. Раздельные мазки. Дрожание воздуха.

Клод Моне. Лягушатник. 1869. Музей Метрополитен, Нью-Йорк. Metmuseum.org.

Моне писал не только природу. Ему удавались и городские пейзажи. Один из самых известных — “Бульвар Капуцинок”.

В этой картине есть многое от фотографии. Например, движение передано с помощью размытого изображения.

Обратите внимание: дальние деревья и фигуры словно находятся в дымке. Клод Моне

Бульвар Капуцинок в Париже. 1873. ГМИИ им. А.С. Пушкина (Галерея искусства Европы и Америки 19-20 вв.), г. Москва

Клод Моне. Бульвар Капуцинок в Париже. 1873. ГМИИ им. А.С. Пушкина (Галерея искусства Европы и Америки 19-20 вв.), г. Москва.

Перед нами остановленный момент бурлящей жизни Парижа. Никакой постановочности. Никто не позирует. Люди изображены как совокупность мазков. Такая бессюжетность и эффект “стоп-кадра” — главная черта импрессионизма.

К середине 80-х годов художники разочаровались в импрессионизме. Эстетика — это, конечно, хорошо. Но бессюжетность многих угнетала.

Лишь Моне продолжал упорствовать, гипертрофируя импрессионизм. Это переросло в серии картин.

Один и тот же пейзаж он изображал десятки раз. В разное время суток. В разные времена года. Чтобы показать, насколько температура и свет могут изменить один и тот же вид до неузнаваемости.

Так появились бесчисленные стога сена.

Картины Клода Моне в Музее изящных искусств в Бостоне. Слева: Стога сена на закате в Живерни, 1891. Справа: Стог сена (эффект снега), 1891.

Обратите внимание, что тени на этих картинах цветные. А не серые или чёрные, как было принято до импрессионистов

Это ещё одно их изобретение.

Моне успел насладиться успехом и материальным благополучием. После 40 он уже забыл о нищете. Обзавёлся домом и прекрасным садом. И творил в своё удовольствие ещё долгие годы.

О самой знаковой картине мастера читайте в статье “Впечатление” Клода Моне. С чего начинался импрессионизм”.

Первые шедевры

Произведение под названием «Лиза» (1867) стало первой значительной работой живописца. Лиза – подружка художника, её портрет Ренуар написал в полный рост на большом холсте (полотна такого размера обычно применялись для портретов королевских особ). Выставленная в 1868-м картина была принята благосклонно. О молодом художнике начали говорить.

Потом появился «Лягушатник» – Ренуар жил с Моне на берегу реки, её виды с людьми стали темой их картин (у каждого по три). Стили молодых художников в этих работах почти не отличаются: люди на берегу, купальщики, лодки, а вокруг сверкание воды. В этом и была задача – создать картины-сиюминутный взгляд. Важные шаги на пути рождения нового течения, определение которого появится только через пять лет.

Сделав свет главным элементом стиля живописи, Ренуар основное внимание обращает на человеческие фигуры – в этом направлении и предпочитает работать

Гималаи

Розовые горы. Картина написана в 1933 году. В настоящее время хранится в собрании Нью –Йорского музея Николая Рериха. Всего художником написано до двух тысяч картин, посвященных Гималаям.

Образ гор у художника родом из Индии, где горы – неотъемлемая часть пейзажа этой самобытной страны.

Но для зрелого художника Гималаи – это не высочайшая горная система мира, не сползающие мощные ледники, не массивные снеговые сопки.

Горы – это живой организм, обладающий своим особым настроением. Переменчивость которого зритель ощущает за счет колебания оттенков. Где нежность розового цвета, любви, привязанности гармонирует с контрастами белого и синего и иссиня черного.

От переживания чувства умиротворения, безопасности, релаксации до отчаянья. Горы, как застывшая вечность.

Но если есть желание узнать, что за ними, то надо пройти их. Может, действительно за ними укрывается сказочная страна Шамбала, где нет места тревогам и печалям.

№5 Каспар Давид Фридрих (1774-1840)

Вдумчивый, меланхоличный и немного затворник, Каспар Давид Фридрих — величайший художник-пейзажист романтической традиции. Родившись недалеко от Балтийского моря, он поселился в Дрездене, где сосредоточился исключительно на духовных связях и значение пейзажа, вдохновляясь безмолвной тишиной леса, а также светом (восход, закат, лунный свет) и сезонами. Его гениальность заключалась в способности запечатлевать до сих пор неизвестное духовное измерение в природе, что придаёт пейзажу эмоциональность, ни с чем и никогда несравнимую мистичность.

Знаменитые пейзажи Каспара Давида Фридриха:

— «Зимний пейзаж» (1811), холст, масло, Национальная галерея, Лондон

— «Пейзаж в Ризенгебирге» (1830), холст, масло, Музей Пушкина, Москва

— «Мужчина и женщина, смотрящие на Луну» (1830-1835), масло, Национальная галерея, Берлин

Личная жизнь на фоне творчества

Девушку своей мечты, образ которой вырисовывался задолго до знакомства с ней, Огюст увидел впервые в начале 1880-х. Алин Шариго жила неподалёку, зарабатывала шитьём. В ней молодой художник нашёл чуткость и уважение к своему делу, спокойствие и доброту. В марте 1885-го родился первенец – сын Пьер. Ренуар оплатил труд доктора, собственноручно расписав его квартиру – после посещения Италии в художественной душе Ренуара поселилась ностальгия по декоративной росписи.

Но творчество этого периода не приносило полной удовлетворённости. Иногда художнику казалось, что он ничего не умеет, что приводило даже к вспышкам гнева и уничтожению работ. На помощь пришёл Энгр, которого в молодости Ренуара презирали все импрессионисты. Начался так называемый энгровский период жизни. Рисунок стал жёстче, линии чётче, цвет локальнее, вибрации света и тени остались в прошлом.

Семья поселилась в деревне Эссуа, прелести которой по-настоящему полюбились художнику, даже в Париж какое-то время он возвращался неохотно. В начале 1890-х Ренуары снова в столице, они въехали в «Замок туманов», расположенный высоко на холме. В этом 3-этажном доме, на чердаке которого была обустроена мастерская, в 1894 году родился второй сын, Жан. Вызвали из деревни на подмогу Габриэль, сестру Алин. Впоследствии она стала моделью для многих картин художника.

В 1900 году живописец стал кавалером ордена Почётного легиона.

В 1901-м родился Клод, третий сын. Теперь он «позировал» вместо подросшего Жана.

В 1911 году присвоено звание офицера Почётного легиона. Выставки в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, выделение целого зала для его работ в Салоне – настоящий триумф мастера.

Тангла

Песнь о Шамбале. В Китае, в Тибетском нагорье существуют горные массивы, объединенные общим названием Тангла. Здесь сохранилась неописуемая красота, в которой сочетаются куполовидные вершины, плоские склоны, широчайшие плоскодонные котлованы. Художник запечатлел это божественное явление в десяти холстах.

На фоне цепей заснеженных вершин причудливо отражаются краски неба в сочетании с его космической безбрежностью.

Согласно легендам, именно в этих краях находится страна Шамбала, в которой сходятся миры: земной и небесный. Материальный и духовный. А проживающие в этой стране люди, «махатмы», являются носителями невероятных по значимости знаний.

Картина написана в 1943 году. Находится в Государственном музее Востока. Если отойти чуть дальше от нее, будет впечатление, что пейзаж раскинулся как бы за окном собственного дома.

Роль семьи

Чтобы достичь предсказанного блестящего будущего, надо было учиться, для чего сначала накопить достаточно денег. Всей семье пришлось потуже затянуть пояса. Огюст отчётливо понимал, чем он обязан родным, он всегда искренне любил мать, отца, сестёр и братьев. Вообще семья, из которой он вышел, стала для него образцом по жизни – много лет спустя ему удастся создать свою дружную семью. Ему нравилось, что родители были простыми людьми и научили его уважать ремесло и красоту. Много позже, уже состоявшись как художник, он говорил, что ему повезло родиться в семье тружеников, а не интеллектуалов. Иначе его взгляд на вещи и искусство не был бы таким естественным, а руки такими ловкими.

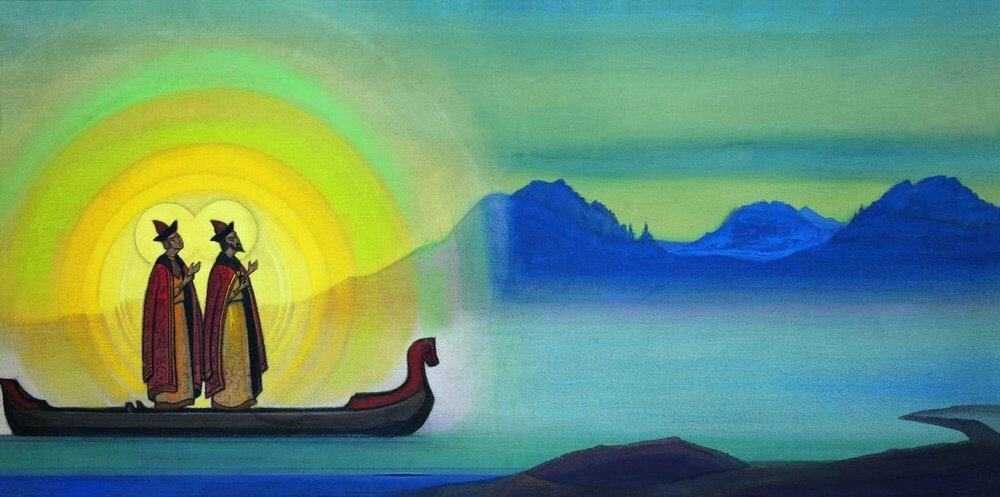

Святые Глеб и Борис

Картина написана в 1942 году. В настоящее время хранится в Государственном Русском Музее Санкт–Петербурга.

На картине изображены русские святые, которые на ладье движутся к русским берегам, чтобы известить воинов Киевской Руси о победе, которую они одержат над шведами.

Воины Света и Духа торжественны. Вокруг них мягкое свечение золотисто-желтого, зеленого цветов. Столь незаметное, что зритель видит непрерывную горную цепь за ними.

Русские князья, убитые в борьбе за престол, в облике святых составляют Духовное братство, которое помогает русским на всех полях брани, где они защищают свое Отечество.

Огюст Ренуар (1841—1919).

Андрей Аллахвердов. Пьер-Огюст Ренуар. 2018. Личная коллекция художника Allakhverdov.com

Андрей Аллахвердов. Пьер-Огюст Ренуар. 2018. Личная коллекция художника Allakhverdov.com

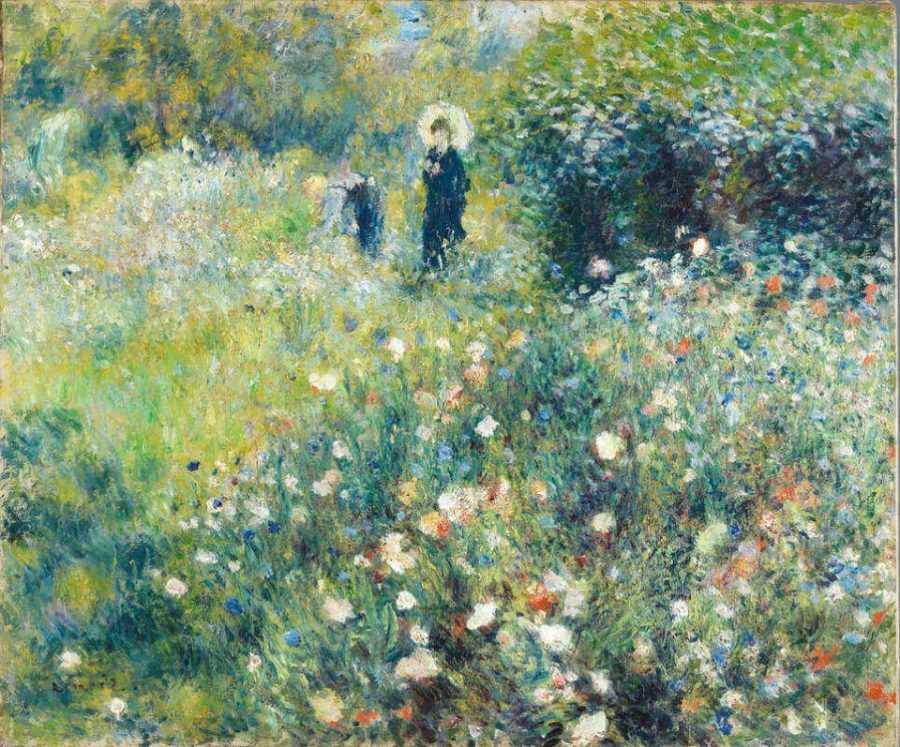

Импрессионизм — это самая позитивная живопись. А самым позитивным среди импрессионистов был Ренуар.

В его картинах вы не найдёте драмы. Даже чёрной краской он не пользовался. Только радость бытия. Даже самое банальное у Ренуара выглядит прекрасным.

В отличие от Моне, Ренуар чаще писал людей. Пейзажи для него были менее значимы. На картинах отдыхают и наслаждаются жизнью его друзья и знакомые.

Пьер-Огюст Ренуар. Завтрак гребцов. 1880-1881. Собрание Филлипса, Вашингтон, США. Wikimedia Commons.

Пьер-Огюст Ренуар. Завтрак гребцов. 1880-1881. Собрание Филлипса, Вашингтон, США. Wikimedia Commons.

Не найдёте вы у Ренуара и глубокомыслия. Он был очень рад примкнуть к импрессионистам, которые поголовно отказывались от сюжетов.

Как он сам говорил, наконец у него есть возможность писать цветы и назвать их просто “Цветы”. И не выдумывать никаких историй про них.

Пьер-Огюст Ренуар. Женщина с зонтиком в саду. 1875. Музей Тиссена-Бормениса, Мадрид. arteuam.com.

Пьер-Огюст Ренуар. Женщина с зонтиком в саду. 1875. Музей Тиссена-Бормениса, Мадрид. arteuam.com.

Лучше всего Ренуар чувствовал себя в обществе женщин. Он просил своих служанок петь и шутить. Чем глупее и наивнее была песенка, тем лучше для него. А мужская болтовня его утомляла. Неудивительно, что Ренуар известен полотнами в стиле ню.

Модель на картине “Обнаженная в солнечном свете” словно проявляется на красочном абстрактном фоне. Потому что для Ренуара нет ничего второстепенного. Глаз модели или участок заднего фона равнозначны.

Пьер-Огюст Ренуар. Обнаженная в солнечном свете. 1876. Музей д’Орсе, Париж. Wikimedia Commons.

Пьер-Огюст Ренуар. Обнаженная в солнечном свете. 1876. Музей д’Орсе, Париж. Wikimedia Commons.

Ренуар прожил долгую жизнь. И никогда не откладывал кисть и палитру. Даже когда его руки совсем сковал ревматизм, он привязывал кисточку к руке веревкой. И рисовал.

Как и Моне, он дождался признания после 40 лет. И увидел свои картины в Лувре, рядом с работами знаменитых мастеров.

Об одном из самых обворожительных портретов Ренуара читайте в статье “Жанна Самари. 7 самых интересных фактов о картине”

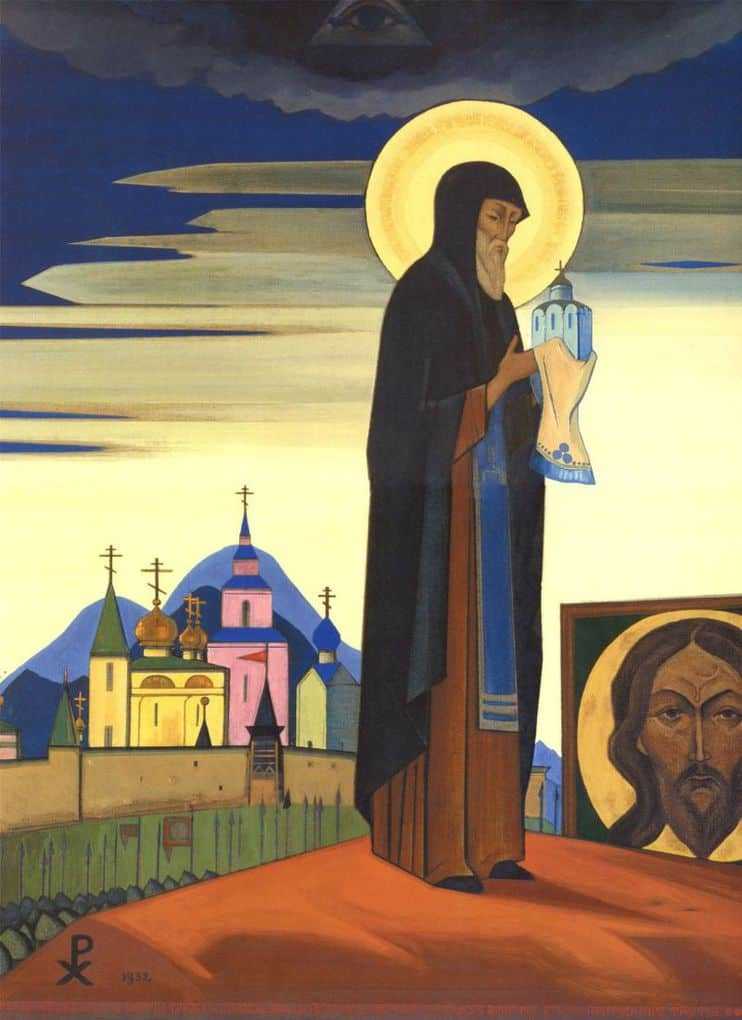

Святой Сергий Радонежский

Картина написана в 1932 году. Находится в Государственной Третьяковской галерее. По воспоминаниям окружения Николая Рериха, житие Сергия Радонежского всегда интересовало художника и вызывало желание этот образ отразить на холсте.

После смерти подвижника не осталось никаких записей, только воспоминания современников. Только его молитвенный подвиг во время битвы с Мамаем (Куликовская битва) заставляют преклоняться перед этим человеком, который поднимал веру воинов для борьбы с полувековым рабством.

На переднем плане картины изображен Сергий. Величественно красив и добр. В руках у него символ души человеческой – храм Божий. Тепло и уютно ей быть в руках Преподобного.

Художник преклоняется перед этим человеком и любит его. «Преподобный отче наш Сергий, моли Бога за нас» – так звучат слова молитвы, и они будут услышаны.

№9 Альберт Кёйп (1620-1691)

Голландский художник-реалист, Аельберт Куип — один из самых известных голландских художников-пейзажистов. Его великолепнейшие живописные виды, речные сцены и пейзажи со спокойным скотом, показывают величественную безмятежность и мастерскую обращение с ярким светом (раннее утро или вечернее солнце) в итальянском стиле является признаком большого влияния Клодеева. Этот золотой свет часто ловит только стороны и грани растений, облаков или животных за счёт световых эффектов, наложенных методом импасто. Таким образом, Кёйп превратил родной Дордрехт в придуманный мир, отразив его в начале или конце идеального дня, с всеохватывающим ощущением неподвижности и безопасности, и гармонии всего с природой. Популярный в Голландии, он был высоко оценён и коллекционировался в Англии.

Знаменитые пейзажи Альберт Кёйп:

— «Вид Дордрехт с севера» (1650), масло, холст, коллекция Энтони де Ротшильда

— «Речной пейзаж с всадником и крестьянами» (1658), масло, Национальная галерея, Лондон

Эдуард Мане (1832—1883).

Андрей Аллахвердов. Эдуард Мане. 2017. Личная коллекция художника Allakhverdov.com

Мане был старше большинства импрессионистов. Он был их главным вдохновителем.

Сам Мане на роль лидера революционеров не претендовал. Он был светским человеком. Мечтал об официальных наградах.

Но признания он ждал очень долго. Публика желала видеть греческих богинь или натюрморты на худой конец, чтобы красиво смотрелись в столовой. Мане же хотел писать современную жизнь. Например, куртизанок.

В результате появился “Завтрак на траве”. Два денди отдыхают в обществе дам лёгкого поведения. Одна из них как ни в чем ни бывало сидит рядом с одетыми мужчинами.

Эдуард Мане. Завтрак на траве. 1863. Музей д’Орсе, Париж.

Сравните его “Завтрак на траве” с работой Тома Кутюра “Римляне во времена упадка”. Картина Кутюра произвела фурор. Художник мгновенно прославился.

“Завтрак на траве” обвинили в вульгарности. Беременным абсолютно серьезно не рекомендовали на неё смотреть.

Тома Кутюр. Римляне времён упадка. 1847. Музей д’Орсе, Париж. artchive.ru.

На картине Кутюра мы видим все атрибуты академизма (традиционной живописи XVI-XIX вв.). Колонны и статуи. Люди аполлоновской внешности. Традиционные приглушённые цвета. Манерность поз и жестов. Сюжет из далекой жизни совсем другого народа.

“Завтрак на траве” Мане – другого формата. До него никто не изображал куртизанок вот так запросто. Рядом с респектабельными горожанами. Хотя многие мужчины того времени так и проводили свой досуг. Это была реальная жизнь реальных людей.

Мане пробовал считаться со вкусами публики. Писал портреты на заказ. Но из этого ничего не вышло.

Однажды изобразил одну респектабельную даму. Некрасивую. Он не смог польстить ей с помощью кисти. Дама была разочарована. Ушла от него в слезах.

Эдуард Мане. Ангелина. 1860. Музей д’Орсе, Париж. Wikimedia Commons.

Поэтому он продолжал экспериментировать. Например, с цветом. Он не пытался изобразить так называемый природный колорит. Если серо-бурая вода ему виделась ярко-синей, то он и изображал ее ярко-синей.

Это, конечно, раздражало публику. «Ведь даже Средиземное море не может похвастаться такой синевой, как вода у Мане» – язвили они.

Эдуард Мане. Аржантей. 1874. Музей изящных искусств, Турне, Бельгия. Wikimedia Commons.

Но факт остаётся фактом. Мане вкорне изменил предназначение живописи. Картина становилась воплощением индивидуальности художника, который пишет так, как ему заблагорассудится. Забыв о шаблонах и традициях.

Новаторства ему долго не прощали. Признания дождался только под конец жизни. Но оно уже было ему не нужно. Он мучительно угасал от неизлечимой болезни.

№14 Джон Констебль (1776-1837)

Стоит водном ряду с Тёрнером как один из лучших английских пейзажистов, не в последнюю очередь из-за своей исключительной способности воссоздавать цвета, климат и деревенский пейзаж романтической английской деревни, а также из-за новаторской роли в развитии пленэризма. В отличие от отчетливо интерпретивного стиля Тёрнера, Джон Констебл сосредоточился на природе, рисуя пейзажи Саффолка и Хэмпстеда, которые он так хорошо знал. Однако, его спонтанные, свежие композиции часто были тщательной реконструкцией, которая во многом обязана его близкому изучению голландского реализма, а также итальянизированным произведениям в духе Клода Лоррена. Известный художник Генри Фюсли однажды высказался, что жизненные натуралистические изображения Констебля всегда заставляли его призвать к их защите!

Знаменитые пейзажи Джона Констебля:

— «Строительство лодки во Флэтворде» (1815), масло, Музей Виктории и Альберта, Лондон

— «Телега для сена» (1821), масло, холст, Национальная галерея, Лондон

Выставки импрессионистов

Завтрак гребцов 1880—1881 г.

Завтрак гребцов 1880—1881 г.

Весной 1874 года в фотоателье Надара импрессионисты впервые организовали показ своих произведений. Толпы зрителей, привлечённые шумихой, в основном критиковали художников и их работы. В обществе даже поднялся бунт против нового слова в живописи. Ренуар выставил семь картин. Одну из них, под названием «Ложа», удалось продать. В следующем году художники устраивают аукцион, целью которого становится реализация картин с Первой выставки. Но их снова ожидает провал.

В 1876 году

Вторая выставка. Она прошла более спокойно, но новое течение пока не принималось. Работы Ренуара уже в числе центральных.

В 1877-м

Третья выставка, важнейшая, так как впервые получила официальное название «Выставка импрессионистов». На ней Ренуар выставил уже 20 картин, о которых друзья-художники отзывались очень положительно, назвав, к примеру, его «Бал» настоящей исторической живописью. Ведь современность, история собственной эпохи, свидетелями которой являются ныне живущие, так важны для потомков. Но критики не успокаивались, картины не покупались.

В 1878 году

Ренуар выставил картину «Чашка горячего шоколада», по собственному признанию, написанную в угоду публике, ради того, чтобы, наконец, заработать. Создавая её, художник всё ещё верен своим идеалам, но картина находит своих зрителей.

В 1879-м

нарядная картина «Мадам Шарпантье и её дети» была даже принята в официальный Салон (помогли связи портретируемой). Это был успех, который обещал новые заказы и материальное благополучие. С этого времени Ренуар больше не принимает участие в выставках импрессионистов – надо было на что-то жить. В отношениях с некоторыми старыми друзьями появилась скованность, возникшая в результате разных мировоззрений – кто-то был закостенелым анархистом, кто-то убеждённым социалистом, кто-то слишком агрессивен.

№11 Жан-Батист Камиль Коро (1796-1875)

Жан-Батист Коро, один из величайших пейзажистов романтического стиля, славится незабываемым живописным изображением природы. Его особо тонкий подход к расстоянию, свету и форме зависел скорее от тона, чем от рисовки и цвета, придавая законченной композиции атмосферу бесконечного романа. Менее стеснённые живописной теорией, работы Корота, тем не менее, находятся среди самых популярных пейзажей мира. Являясь постоянным участником Парижского салона с 1827 года и членом Барбизонской школы во главе с Теодором Руссо (1812-1867), он оказал огромное влияние на других художников пленэристов, таких как Шарль-Франсуа Доубиньи (1817-1878), Камиль Писсарро (1830-1903) и Альфред Сислей (1839-1899). Он также был необычайно щедрым человеком, который потратил большую часть своих денег на нуждающихся художников.

Знаменитые пейзажи Жан-Батиста Коро:

— «Мост в Нарни» (1826), масло, холст, Лувр

— «Вилле-д’Аврей» (прибл.1867), холст, масло, Бруклинский художественный музей, Нью-Йорк

— «Сельский пейзаж» (1875), холст, масло, Музей Тулуз-Лотрека, Альби, Франция

Плоды трудолюбия

Четыре года Ренуар расписывал фарфор. Затем прогресс привёл к тому, что художники стали не нужны – их заменила печатная машина. Он начал расписывать дамские веера и ткани. Всё это время усердно копились средства, и к 21 году Огюст смог наконец приступить к желаемому – в 1862 году поступил в парижскую школу изящных искусств. Здесь его главным учителем стал Шарль Глейр, к которому Ренуар ходил на уроки рисования обнажённой натуры. В это время определилась его любовь к сочным краскам, а чувственное отношение к искусству выделяло Огюста из студентов – Ренуар картины писал, как он сам признавал, для собственного удовольствия.