Преподобный

В житии Сергия Радонежского есть ключевой эпизод: семилетнего Варфоломея родители отдали учиться грамоте, но дело шло медленно и мало приносило пользы. Казалось, мальчик либо не проявляет должного прилежания, либо вовсе неспособен к учению. Старания учителей оказывались тщетными.

«Житие преподобного Сергия» повествует: «Однажды отец послал Варфоломея за лошадьми в поле. По дороге он встретил посланного Богом Ангела в иноческом образе: стоял старец под дубом среди поля и совершал молитву. Варфоломей приблизился к нему и, преклонившись, стал ждать окончания молитвы старца. Тот благословил отрока, поцеловал и спросил, чего он желает. Варфоломей ответил: «Всей душой я желаю научиться грамоте, Отче святой, помолись за меня Богу, чтобы Он помог мне познать грамоту». Инок исполнил просьбу Варфоломея, вознес свою молитву к Богу и, благословляя отрока, сказал ему: «Отныне Бог дает тебе, дитя мое, уразуметь грамоту, ты превзойдешь своих братьев и сверстников». При этом старец достал сосуд и дал Варфоломею частицу просфоры: «Возьми, чадо, и съешь, — сказал он. — Это дается тебе в знамение благодати Божией и для разумения Святого Писания».

Именно этот эпизод жития преподобного Нестерев передал на своем самом известном полотне – «Видение отроку Варфоломею». Ни одна деталь не была упущена: здесь и вековой дуб посреди поляны, и просфора, протянутая старцем, и Варфоломей, трепетно ожидающий чуда.

«Видение отроку Варфоломею»

«Не словами жития, но эмоцией, прекрасным, преображённым состоянием родной природы художник сумел передать на полотне миг совершающегося чуда. Мгновение, когда божественный и земной миры соприкасаются, превращаясь в единое целое. То, на что в «Пустыннике» художник лишь намекает, в «Варфоломее» сказано напрямую».

Чем внимательнее проникаешь вглубь картины, тем отчетливее видишь в ней традиции иконописи: символизм деталей, одновременное изображение событий прошлого, настоящего и будущего, цветовая палитра. «Всё, что здесь изображено, имеет мощный мистический подтекст. Нарядная деревянная церковка на заднем плане – это приходской храм, в котором преподобный Сергий трижды возвестил свое будущее появление на свет, и одновременно – это прообраз будущей Лавры. Извилистая тропа – дорога, по которой он придет к храму. Могучий, раскидистый дуб – будущее, которое ожидает Варфоломея: сам Сергий, его многочисленные ученики и последователи преобразят устои русского монашества».

Картина вызвала самые противоречивые мнения. Апологеты передвижничества говорили, что нестеровское полотно «…подрывает те “рационалистические” устои, которые с таким успехом укреплялись правоверными передвижниками много лет». Картину обвиняли в тяжких грехах. «Вредный мистицизм, отсутствие реального, этот нелепый круг (нимб) вокруг головы старика… Круг написан, так сказать, в фас, тогда как сама голова поставлена в профиль». Сторонники реалистического направления в живописи картину «признали… вредной, даже опасной».

Сам Михаил Васильевич до конца своих дней считал «Видение отроку Варфоломею» лучшим своим произведением. На старости лет он любил повторять:

На протяжении всех 1890-х годов художник работает над полотнами «Сергиевского цикла». Пишет картину «Юность Преподобного Сергия» (1897), триптих «Труды Преподобного Сергия» (1897), полотно «Преподобный Сергий» (1898), эскизы к большой картине «Прощание Преподобного Сергия с князем Дмитрием Донским» (1898-1899). Уже при большевиках, в 1926 году, появляется новое полотно цикла – «Христос, благословляющий отрока Варфоломея». Однако Нестеров остро чувствует: рядом с самой первой картиной цикла все они серьезно проигрывают.

За более чем 50 лет творческой работы Нестеров создал 15 больших произведений, посвящённых его излюбленному герою.

«Юность преподобного Сергия»

Детство

Иван Алексеевич появился на свет 23 октября 1870 года в городе Воронеже, где по улице Дворянской семья снимала жилье в Германовской усадьбе. Семья Буниных принадлежала к знатному помещичьему роду, среди их предков значились поэты Василий Жуковский и Анна Бунина. К моменту рождения Ивана семейство обнищало.

Отец, Бунин Алексей Николаевич, в молодости служил офицером, потом стал помещиком, но за короткое время промотал имение. Мать, Бунина Людмила Александровна, в девичестве принадлежала роду Чубаровых. В семье уже было два старших мальчика: Юлий (13 лет) и Евгений (12 лет).

Бунины переехали в Воронеж за три города до рождения Ивана, чтобы дать образование старшим сыновьям. Юлий имел на редкость удивительные способности в языках и математике, он очень хорошо учился. Евгения учёба совсем не интересовала, в силу своего мальчишеского возраста ему больше нравилось гонять голубей по улицам, гимназию он бросил, но в будущем стал одарённым художником.

А вот про младшего Ивана мама Людмила Александровна говорила, что он особенный, с самого рождения отличался от старших детей, «ни у кого нет такой души, как у Ванечки».

В 1874 году семья переехала из города в деревню. Это была Орловская губерния, и на хуторе Бутырки Елецкого уезда Бунины сняли поместье. К этому времени старший сын Юлий окончил с золотой медалью гимназию и осенью собрался ехать в Москву, чтобы поступать в университет на математический факультет.

По словам писателя Ивана Алексеевича, все его детские воспоминания – это мужицкие избы, их обитатели и бескрайние поля. Мать и дворовые часто пели ему народные песни и рассказывали сказки. Целые дни с утра до вечера Ваня проводил с крестьянскими детьми по ближайшим деревням, со многими он дружил, пас вместе с ними скотину, ездил в ночное. Ему нравилось кушать вместе с ними редьку и чёрный хлеб, бугристые шершавые огурчики. Как написал он потом в своём произведении «Жизнь Арсеньева», «сама того не осознавая, за такой трапезой душа приобщалась к земле».

Уже в раннем возрасте стало заметно, что Ваня воспринимает жизнь и окружающий мир художественно. Людей и зверей он любил показывать мимикой и жестами, а также слыл на деревне хорошим рассказчиком. В возрасте восьми лет Бунин написал свой первый стих.

Еще один вариант краткой биографии И.Бунина

Бунин Иван Алексеевич (1870 -1953). Последним помещиком-писателем называла его советская власть. И найти более едкого обличителя «окаянных дней» Октябрьской революции, чем Бунин, было нелегко. Предки Ивана Алексеевича действительно были помещиками из старинного рода. Однако к концу 19 века Бунины представляли собой заурядное чиновничье семейство. Учеба в гимназии (1881-1886) закончились для будущего литератора исключением. Он занялся самообразованием, что позволило ему работать в газете и поступить на службу. Роман с корректором газеты Варварой Панченко был неудачен, и Бунин отправляется в Петербург. В столице Иван Алексеевич завязывает нужные связи с известными литераторами. Знакомится с Бальмонтом, Григоровичем, Жемчужниковым

Особенное внимание ему оказал Чехов. Некоторое признание пришло к писателю после сборника стихов «Листопад»

Он был отмечен Пушкинской премией, хотя это признание скорее было следствием противопоставления консервативного Бунина новым поэтическим веяниям. Большое внимание Бунин уделяет прозе. После выхода повестей «Деревня» (1909) и «Суходол» (1912) он становится востребованным писателем в области реализма. Ивана Алексеевича охотно печатают, а известный издатель Маркс выпускает его полное собрание сочинений. События в Петрограде 1917 года вызвали резкое неприятие писателя. Он бежит на контролируемый белыми юг России и сотрудничает с военной администрацией генерала Деникина. Незадолго до занятия красными Одессы Бунин, с женой Верой Муромцевой, отправляется в эмиграцию. Он становится одним из лидеров русской зарубежной литературы и даже получает Нобелевскую премию (1933). Значительную часть полученных денег писатель роздал нуждающимся соотечественникам (в частности Куприну). Долгое время шло негласное соревнование за эмигрантское литературное первенство между ним и Набоковым. В годы войны писатель не принял новый европейский порядок. Он помогает еврейским деятелям культуры, отказывается сотрудничать с оккупантами. Смягчается даже его антисоветская позиция. Стесненные финансовые условия заставляют Бунина просить издания книг в США. В 1943 году там выходит его «Темная аллея». После войны вернуться на Родину Бунину предлагал посол СССР Богомолов, писатели Эренбург и Симонов. Однако больной уже писатель не решился на переезд. Последствия эмфиземы давали о себе знать и в октябре 1953 года Иван Алексеевич скончался. Биографии других писателей и поэтов

Происхождение и детство

Родился 31 мая 1862 года в Уфе в религиозно-патриархальной купеческой семье. Из восьми детей оставалась одна девочка, когда появился на свет очень слабенький Миша. Родители готовились к худшему, но мальчик, к счастью, выжил. Мария Михайловна, дочь купца Ростовцева из Ельца, и Василий Иванович, человек прямой и уважаемый в обществе, родители Михаила, жили дружно. Отец занимался торговлей, но больше по долгу, чем по призванию. Любил читать, увлекался историей. Поэтому, хоть и надеялся передать сыну семейное дело, всё же поддерживал его гуманитарные увлечения и интерес к рисованию – мальчик с детства проявлял чуткое отношение к природе и художественное дарование.

Жизнь в эмиграции и смерть

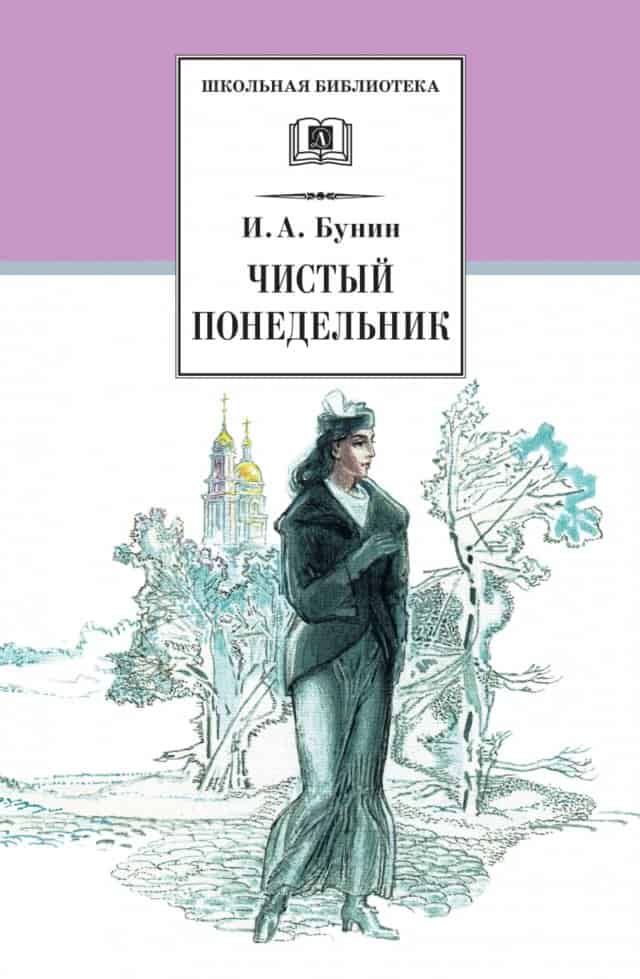

В биографии Ивана Алексеевича Бунина очень много переездов, путешествий (Европа, Азия, Африка). В эмиграции Бунин активно продолжает заниматься литературной деятельностью, пишет лучшие свои произведения: «Митина любовь» (1924 г.), «Солнечный удар» (1925 г.), а также главный в жизни писателя роман – «Жизнь Арсеньева» (1927–1929 гг., 1933 г.), который приносит Бунину Нобелевскую премию в 1933 году. В 1944 году Иван Алексеевич пишет рассказ «Чистый понедельник».

Перед смертью писатель часто болел, но при этом не переставал творить. В последние несколько месяцев жизни Бунин был занят работой над литературным портретом А. П. Чехова, но работа так и осталась неоконченной

Умер Иван Алексеевич Бунин 8 ноября 1953 года. Его похоронили на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже.

Если вам нужна биография по датам – посмотрите

хронологическая таблица Бунина

Более сжатая для доклада или сообщения в классе

Вариант 2

Интересные факты

- Имея лишь 4 класса гимназии, Бунин всю жизнь жалел о том, что не получил систематического образования. Однако это не помешало ему дважды получить премию Пушкина (1903 г., 1909 г.). Старший брат писателя помог Ивану изучить языки и науки, пройдя дома вместе с ним весь гимназический курс.

- Свои первые стихи Бунин написал в возрасте 17 лет, подражая Пушкину и Лермонтову, творчеством которых восхищался.

- В 1933 году Иван Алексеевич стал первым русским писателем, который получил Нобелевскую премию в области литературы. На вручении Бунин отметил: “Нобелевская премия впервые присуждена литератору-изгнаннику”.

- Писателю не везло с женщинами. Его первая любовь Варвара так и не стала Бунину женой. Первый брак Бунина также не принес ему счастья. Его избранница Анна Цакни не отвечала на его любовь глубокими чувствами и вообще не интересовалась его жизнью. Вторая жена, Вера, ушла из-за измены, однако позже простила Бунина и вернулась.

- Бунин долгие годы провел в эмиграции, но всегда мечтал вернуться в Россию. К сожалению, до смерти писателю так это и не удалось осуществить.

Все интересные факты из жизни Бунина

Мы подготовили интересный квест о жизни Ивана Алексеевича

Пройти

-

/11

Вопрос 1 из 11

Иван Бунин: интересные факты из жизни

Бунин очень сильно сожалел о том, что окончил всего 4 класса гимназии и не мог получить систематического образования. Но данный факт вовсе не помешал ему оставить немалый след в литературном мировом творчестве.

Долгий период времени Ивану Алексеевичу пришлось пробыть в эмиграции. И он все это время мечтал о том, чтобы вернуться на Родину. Данную мечту Бунин лелеял фактически до самой своей смерти, но она так и осталась несбыточной.

В 17 лет, когда он написал свой первый стих, Иван Бунин старался подражать своим великим предшественникам — Пушкину и Лермонтову. Возможно, их творчество и оказало на юного литератора большое влияние и стало стимулом для создания собственных произведений.

Сейчас мало кто знает, что в раннем детстве писатель Иван Бунин отравился беленой. Тогда его от верной смерти спасла няня, которая вовремя отпоила маленького Ваню молоком.

Облик человека писатель пытался определить по конечностям, а также затылку.

Бунин Иван Алексеевич был увлечен коллекционированием различных коробочек, а также флакончиков. При этом все свои «экспонаты» он яростно оберегал на протяжении многих лет!

Эти и другие интересные факты характеризуют Бунина как неординарную личность, способную не только реализовывать свой талант в области литературы, но и принимать активное участие во многих сферах деятельности.

Начало пути

В 1887 начался литературный путь Бунина. В издании «Родина» опубликовали его стихотворения «Над могилой С. Я. Надсона» и «Деревенский нищий». В 1889 он покинул имение, получив предложение из Орла занять место помреда местной газеты. Предварительно он съездил в Харьков к брату Юлию, где поработал в земском учреждении, а потом побывал на юге в Крыму.

Во время сотрудничества с «Орловским вестником» он выпустил дебютную поэтическую книгу «Стихотворения», публиковался в изданиях «Наблюдатель», «Нива», «Вестник Европы», заслужив одобрительные отзывы именитых писателей, включая Чехова.

В 1892 литератор перебрался в Полтаву, где по протекции Юлия получил работу в статотделении губернского органа самоуправления. Он много общался с вольнодумцами-народниками, посещал толстовские поселения, в 1894 встретился с их основателем Львом Толстым, отразив его идеи в рассказе «На даче».

Работа в храмах

После выставки Нестеров получил приглашение участвовать в росписи Владимирского собора в Киеве. Решившись принять его, отправился в Европу – надо было внимательнее изучить византийское искусство. Впоследствии роспись храмов, работа бок о бок с искусными мастерами, в частности, с Виктором Васнецовым принесла Нестерову лавры профессионала и множество заказов. Если фресками, созданными в Киеве и Абастумани (Грузия), художник был не вполне доволен, то работой в Марфо-Мариинской обители (Москва) он увлёкся серьёзно. Причём подошёл к ней творчески, внося новшества – кроме святых и посвящённых героями фресок были простые люди в поисках пути ко спасению. Последним храмовым заказом стала работа в Спасо-Преображенском соборе (Сумы). В общей сложности художник расписывал церкви более 22-х лет.

“Душа народа” или “На Руси”

Высшая оценка

Смерть жены меняет взгляд на смысл жизни. В творчестве Нестерова появляется тема праведника, живущего сокровенно от людей, благодаря которому и держится весь мир.

«Вот уж 5 дней, как я… в монастырской гостинице в 2–3 верстах от Троицкой лавры, в так называемых «Пещерах «Черниговской». Пещеры эти однородны по характеру с Киевскими и похожи на катакомбы. В одной из пещер находится чудотворная, очень чтимая икона Черниговской Божией Матери. Икона эта собирает сюда многие тысячи богомольцев, которые несут и везут многие тысячи рублей. Обитель цветет, монахи грубеют и живут припеваючи, мало помышляя о том, о чем, по положению, они должны помышлять неустанно».

Такие наблюдения многих и многих заставляли создавать обличительные картины, писать негодующие рассказы. Но Нестеров рассудил по-своему: «…в нашей литературе, искусстве было совершенно достаточно выведено людей, позорящих себя, свою родину». Не отрицая ни значения, ни пользы таких трудов, Михаил Васильевич ставит иную цель – показать искреннюю веру, соединенную с глубоким смирением и любовью.

В 1888 году Нестеров создал картину «Пустынник», которая стала событием и впервые заставила заговорить о Михаиле Васильевиче как о состоявшемся художнике.

«По поводу ее (картины – прим. автора), едва ли не впервые, зрителями, критиками и художниками было употреблено слово «настроение». Этим словом пытались передать то тихое веяние светлой грусти и догорающей осенней ласки, какое ощущал зритель от этого пустынного затишья со стынущим озерком, с полосой леса, теряющего свое золотое убранство. Зрителю передавалось теплое любящее умиление, с которым бредущий по бережку старец в лаптях взирает на «кроткое природы увяданье» и на эту худенькую, взъерошенную елочку, на последнюю алую ветку рябины, на прибрежную луговинку с первым, робким еще снежком».

«Пустынник»

«Всё, что изображено на картине, – реально. Такие пейзажи, таких стариков, казалось, можно было случайно встретить в любом уголке России-матушки. Лишь то, что прячется между «строками» нестеровского послания – особое, торжественно-радостное настроение, разлитое по всей картине, – выдает христианский посыл художника. Да еще глаза старца, говорящие о внутренней работе души, – глаза, смотрящие и видящие нездешние предметы, – свидетельствуют о крепкой связи пустынника с Богом».

«Пустынника» Нестеров рисовал с лаврского старца Гордея. Интересно, что через некоторое время после канонизации преподобного Серафима Саровского «Пустынник» стал основой для одной из икон святого: сгорбленный старичок, бредущий по своему пути, осенний пейзаж за ним.

В.М.Васнецов писал Е.Г. Мамонтовой: «Хочу поговорить с вами о Нестерове – прежде всего о его картине «Пустынник». Такой серьезной и крупной картины я по правде и не ждал… Вся картина взята удивительно симпатично и в то же время вполне характерно. В самом пустыннике найдена такая теплая и глубокая черточка умиротворенного человека. Порадовался-порадовался искренне за Нестерова. Написана и нарисована фигура прекрасно, и пейзаж тоже прекрасный – вполне тихий и пустынный…

Вообще картина веет удивительным душевным теплом. Я было в свое время хотел предложить ему работу в соборе (неважную в денежном отношении) – копировать с моих эскизов на столбах фигуры отдельных Святых Русских; но теперь, увидевши такую самостоятельную и глубокую вещь, беру назад свое намерение – мне совестно предлагать ему такую несамостоятельную работу – он должен свое работать – познакомьте его с Праховым».

«Пустынника» приобрел Павел Михайлович Третьяков. Для Нестерова это было самой высшей оценкой.

Личная жизнь

Первую любовь молодой писатель встретил, когда работал в «Орловском вестнике». Варвара Пащенко – высокая красавица в пенсне – показалась Бунину слишком заносчивой и эмансипированной. Но вскоре он нашел в девушке интересного собеседника. Вспыхнул роман, но отцу Варвары бедный юноша с туманными перспективами не понравился. Пара жила без венчания. В своих воспоминаниях Иван Бунин так и называет Варвару – «невенчанной женой».

Иван Бунин и Варвара Пащенко

После переезда в Полтаву и без того сложные отношения обострились. Варваре – девушке из обеспеченной семьи – опостылело нищенское существование: она ушла из дома, оставив Бунину прощальную записку. Вскоре Пащенко стала женой актера Арсения Бибикова. Иван Бунин тяжело перенес разрыв, братья опасались за его жизнь.

Иван Бунин и Анна Цакни

В 1898 году в Одессе Иван Алексеевич познакомился с Анной Цакни. Она и стала первой официальной женой Бунина. В том же году состоялась свадьба. Но вместе супруги прожили недолго: расстались спустя два года. В браке родился единственный сын писателя – Николай, но в 1905 году мальчик умер от скарлатины. Больше детей у Бунина не было.

Любовь всей жизни Ивана Бунина – третья жена Вера Муромцева, с которой он познакомился в Москве, на литературном вечере в ноябре 1906 года. Муромцева – выпускница Высших женских курсов, увлекалась химией и свободно разговаривала на трех языках. Но от литературной богемы Вера была далека.

Иван Бунин с женой Верой

Обвенчались молодожены в эмиграции, в 1922 году: Цакни 15 лет не давала Бунину развода. Шафером на свадьбе был Александр Куприн. Супруги прожили вместе до самой кончины Бунина, хотя их жизнь безоблачной не назовешь. В 1926 году в эмигрантской среде появились слухи о странном любовном треугольнике: в доме Ивана и Веры Буниных жила молодая писательница Галина Кузнецова, к которой Иван Бунин питал отнюдь не дружеские чувства.

Иван Бунин и Галина Кузнецова

Кузнецову называют последней любовью писателя. На вилле супругов Буниных она прожила 10 лет. Трагедию Иван Алексеевич пережил, когда узнал о страсти Галины к сестре философа Федора Степуна – Маргарите. Кузнецова покинула дом Бунина и ушла к Марго, что стало причиной затяжной депрессии писателя. Друзья Ивана Алексеевича писали, что Бунин в тот период был на грани сумасшествия и отчаяния. Он работал сутками напролет, пытаясь забыть возлюбленную.

После расставания с Кузнецовой Иван Бунин написал 38 новелл, вошедших в сборник «Темные аллеи».

Зрелое мастерство гения

Биография Бунина после событий 1905 года очень насыщенная, особенно его творчество. Он обращается к теме драматизма исторической судьбы России и пишет повесть «Деревня», «Суходол». Русскую деревню писатель считал обреченной. За это он был обвинен за слишком негативное отражение жизни деревни.

В 1910 году Иван Алексеевич снова путешествует. Он побывал в Европе, Египте и Цейлоне. Под впечатлением буддийской культуры он пишет рассказ «Братья».

В 1912-13 годах писатель побывал в Бухаресте, Константинополе, Трапезунде и на Капри. Это путешествие натолкнуло Бунина на написание «Господина из Сан-Франциско», «Чаши жизни». В них мастер изображает трагизм жизни мира, обреченность и братоубийственный характер современной цивилизации. Только любовь, жизнь природы и красоту писатель считает сохранившимися в этом мире. Это он отобразил в «Грамматике любви».

Господин из Сан-Франциско

Господин из Сан-Франциско, заметив, что у него накопилось много денег после работы, которой он отдал всю свою жизнь, решил отправиться в путешествие с женой и дочерью. Тогда люди путешествовали в Старый Свет или Европу.

Был тогда конец ноября, плыли они на роскошном теплоходе, выпивая кофе и принимая ванны. Пассажиры прогуливались по палубе, читали газеты, отдыхали в удобных креслах… Дочь господина познакомилась с принцем.

По прибытию в Неаполь семья остановилась в дорогом отеле, а после все отправились на Капри. Отец семейства собрался обедать, пошел в читальню, и вдруг ему стало плохо – он упал замертво.

Утром тело господина доставили на пристань, но назад на Родину он уже едет не развлекаясь, а в трюме, среди мрака. На палубе жизнь продолжается – люди веселятся, танцуют, но для господина все закончилось.

Рассказ объясняет читателю, что жизнь может оборваться в любой момент – нужно жить сейчас и наслаждаться каждой секундой, проведенной на Земле.

Ряд интересных занимательных фактов о начале творческого пути Бунина

Самые первые свои стихи Иван Бунин начал писать в 17 лет. Именно тогда состоялся его творческий дебют, который оказался весьма успешным. Не зря печатные издания опубликовали произведения юного автора. Но вряд ли тогда их редакторы могли предположить, насколько ошеломляющие успехи в области литературы ожидают Бунина в перспективе!

В 19 лет Иван Алексеевич переезжает в Орел и устраивается в газету с красноречивым названием «Орловский вестник».

В 1903 и 1909 годах Иван Бунин, биография которого представлена вниманию читателя в статье, удостаивается Пушкинской премии. А 1 ноября 1909 года он избирается почетным академиком в Петербургскую академию наук, которая специализировалась на изысканной словесности.

Популярные стихотворения Ивана Алексеевича Бунина

В каждом своем стихотворении Бунин четко выражал те или иные мысли. К примеру, в известном произведении «Детство» читатель знакомится с мыслями ребенка касаемо окружающего его мира. Десятилетний мальчик размышляет о том, насколько величественна вокруг природа и какой он маленький и незначительный в этом мироздании.

В стихе «Ночь и день» поэт мастерски описывает разные времена суток и делает акцент на том, что все постепенно меняется в человеческой жизни, а вечным остается только Бог.

Интересно описана природа в произведении «Плоты», а также нелегкий труд тех, кто каждый день переправляет людей на противоположный берег реки.

За границей

В 1920 писатель поселился во Франции, теплое время года проводя на юго-востоке страны в средневековом городке Грасс, а зимние месяцы – в Париже. Разлука с родной землей и душевные страдания парадоксальным образом положительно сказались на его творчестве.

В эмиграции он написал десять новых книг, истинных жемчужин мировой литературы. Среди них: «Роза Иерихона», включившая поэзию и прозаические произведения, созданные по мотивам путешествий на Восток, «Митина любовь» о молодом человеке, погибшем от несчастной любви, «Солнечный удар», описавший страсть, возникшую как наваждение и озарение. Уникальными сочинениями стали также его короткие новеллы, вошедшие в сборник «Божье дерево».

В 1933 сочинитель, достигший литературного Олимпа, получил награду Альфреда Нобеля. На выбор Комитета во многом повлияло появление его гениального труда «Жизнь Арсеньева», где он лирично, смело и глубоко воссоздал прошлое свое и родины.

В период Второй мировой войны литератор проживал в Грассе, бедствуя от финансовых проблем. Он не поддерживал идеи определенной части русской эмиграции, готовой благоприветствовать гитлеровцев, способных уничтожить большевизм, напротив, приветствовал свершения советских вооруженных сил. В 1943 вышел признанный вершиной малой прозы писателя сборник рассказов «Темные аллеи» о мыслях, чувствах и любви, окрашенной печалью.

После войны писатель снова переехал в Париж, где от главы советского посольства А.Богомолова получил предложение уехать в СССР. По мнению К.Симонова, писателю очень хотелось поехать, но его останавливал возраст и привязанность к Франции.

Личная жизнь

С Марией Мартыновской, будущей женой, Михаил познакомился в Уфе на летних каникулах. Молодые люди полюбили друг друга с первого взгляда и в 1885, несмотря на отсутствие благословения родителей Михаила, обвенчались. Через год в семье произошла трагедия: Мария умерла на следующий день после рождения дочери Ольги. Переживая боль потери, Нестеров вновь и вновь писал и рисовал ее портреты.

Работая над росписью Владимирского собора в Киеве, познакомился с семьей профессора Прахова и влюбился в его старшую дочь Лелю.

Елена Адриановна (Леля)

Сделать предложение решился лишь через три года. Однако Леля расторгла помолвку, узнав о том, что гражданская жена Михаила Юлия Урусман родила от него дочь. В отношениях с Урусман (с 1898 по 1902) родились еще двое сыновей – Михаил и Федор. Федор умер младенцем. Нестеров впоследствии общался с дочерью Верой от этого брака, написал два ее портрета.

Ю.Н. Урусман с детьми от Нестерова, Верой и Михаилом

В 1902 году в Киеве Михаил Васильевич познакомился с 22-летней Екатериной Васильевой, преподавателем женского института. Екатерина пришла в мастерскую, которую художник открывал для посетителей, желающих увидеть его картину «Святая Русь». После нескольких встреч Нестеров понял, что встретил женщину, с которой хочет прожить жизнь. Ради нее он расстался с Юлией Урусман. Брак был счастливым, в нем родились дочери Наталья, Анастасия и сын Алексей. Анастасия умерла в младенчестве.

Михаил Нестеров со второй женой Екатериной и детьми Натальей и Алексеем

Интересные факты о художнике Михаиле Врубеле

- В своих работах художник писал глаза в последнюю очередь.

- Фамилия Врубель в переводе с польского значит воробей.

- Врубель не смог удержаться от критики картины Репина «Крестный ход в Курской губернии», это испортило отношения художников.

- По словам очевидцев, в психиатрической клинике художник цитировал «Илиаду» «Гамлета» и «Фауста» на языках оригиналов.

- Врубель знал 8 иностранных языков.

- Пикассо вспоминал, что из русских художников его впечатлил только Врубель, работы которого он видел на парижском салоне 1906 года.

- Живописное панно «Принцесса Грёза» было утеряно и найдено на складах Большого театра в 1956 году. Его выставили в Третьяковке только в 2007 году после реставрации. До этого для гигантского полотна не нашлось места.

- Холст «Принцесса Грёза» имеет длину 14 м, а высоту полукруга 7,5 м. Его площадь 94 м2.

- При поездке в Венецию Врубель познакомился с Д.И. Менделеевым, который как химик консультировал художника по нанесению масла на цинк.

- Стихотворение о Врубеле написал В. Брюсов.

А вам нравится Врубель? Удалось ли побывать на выставке художника в Новой Третьяковке как впечатление? Съездите в Абрамцево, это совсем недалеко.

Важные события из личной жизни

Личная жизнь Ивана Бунина изобилует многими интересными моментами, на которые следует обратить внимание. В жизни великого писатели было 4 женщины, к которым он испытывал нежные чувства

И каждая из них сыграла в его судьбе определенную роль! Уделим внимание каждой из них:

- Варвара Пащенко – с ней Бунин Иван Алексеевич познакомился в 19 лет. Это произошло в здании редакции газеты «Орловский вестник». Но с Варварой, которая его старше была на один год, Иван Алексеевич прожил в гражданском браке. Сложности в их отношениях начались из-за того, что Бунин просто не смог обеспечить ей тот материальный уровень жизни, к которому она стремилась В результате этого Варвара Пащенко изменила ему с состоятельным помещиком.

- Анна Цакни в 1898 году стала законной женой известного русского литератора. Познакомился он с ней в Одессе во время отдыха и просто был сражен ее природной красотой. Однако семейная жизнь быстро дала трещину в связи с тем, что Анна Цакни всегда мечтала вернуться в родной город – Одессу. Поэтому весь московский быт для нее был в тягость, а своего супруга она обвиняла в безразличии к ней и черствости.

- Вера Муромцева – любимая женщина Бунина Ивана Алексеевича, с которой он прожил дольше всех – 46 лет. Официально оформили отношения они лишь в 1922 году – спустя 16 лет после знакомства. А познакомился Иван Алексеевич со своей будущей женой в 1906 году, во время проведения литературного вечера. После свадьбы писатель вместе со своей супругой переехал жить в южную часть Франции.

- Галина Кузнецова жила рядом с супругой писателя – Верой Муромцевой – и совершенно не смущалась этого факта, впрочем, как и сама жена Ивана Алексеевича. Всего она прожила 10 лет на французской вилле.

Чистый понедельник

Рассказ «Чистый понедельник» очень маленький, и освещает лишь малую часть жизни героев.

Главный герой ухаживает за особенной, необычной девушкой – имя ее неизвестно, зато есть характеристика душевной организации и внешнего вида.

Молодого человека прельщает ее красота – он хочет ее телесно, желает любви, но не понимает ее души, мечущейся между очищением и грехом.

Из их отношений ничего хорошего не выйдет, это понятно сразу – она говорит ему, что в жены она не годится, но он все равно продолжает свои попытки. Любовь прекрасна, но проблема в том, что два человека не понимают друг друга.

Девушка ушла в монастырь, вовремя поняв, что ее духовное развитие стоит гораздо выше, чем физиологические потребности.

Детство и юность

Современники Ивана Бунина утверждают, что в писателе чувствовалась «порода», врожденный аристократизм. Удивляться нечему: Иван Алексеевич – представитель древнейшего дворянского рода, уходящего корнями в XV век. Семейный герб Буниных включен в гербовник дворянских родов Российской империи. Среди предков писателя – основоположник романтизма, сочинитель баллад и поэм Василий Жуковский.

Портрет Ивана Бунина

Родился Иван Алексеевич в октябре 1870 года в Воронеже, в семье бедного дворянина и мелкого чиновника Алексея Бунина, женатого на двоюродной племяннице Людмиле Чубаровой, женщине кроткой, но впечатлительной. Она родила мужу девятерых детей, из которых выжили четверо.

Иван Бунин в детстве

В Воронеж семья перебралась за 4 года до рождения Ивана, чтобы дать образование старшим сыновьям Юлию и Евгению. Поселились в арендованной квартире на Большой Дворянской улице. Когда Ивану исполнилось четыре года, родители вернулись в родовое имение Бутырки в Орловской губернии. На хуторе прошло детство Бунина.

Любовь к чтению мальчику привил гувернер – студент Московского университета Николай Ромашков. Дома Иван Бунин изучал языки, делая упор на латынь. Первые прочитанные самостоятельно книги будущего литератора – «Одиссея» Гомера и сборник английских стихов.

Иван Бунин в детстве

Летом 1881 года отец привез Ивана в Елец. Младший сын сдал экзамены и поступил в 1-й класс мужской гимназии. Учиться Бунину нравилось, но это не касалось точных наук. В письме старшему брату Ваня признался, что экзамен по математике считает «самым страшным». Спустя 5 лет Ивана Бунина отчислили из гимназии посреди учебного года. 16-летний юноша приехал в отцовское имение Озерки на рождественские каникулы, да так и не вернулся в Елец. За неявку в гимназию педсовет исключил парня. Дальнейшим образованием Ивана занялся старший брат Юлий.

Самые известные и дорогие работы

| Работа | Год | Где находится | Материал |

| Сошествие Святого Духа на апостолов | 1885 | Киев, Кирилловская церковь | Масло, цинк |

| Богоматерь с младенцем | 1885 | Киев, Кирилловская церковь | Масло, цинк |

| Девочка на фоне персидского ковра | 1887 | Киев, Музей русского искусства | Масло, холст |

| Демон сидящий | 1890 | Третьяковская галерея | Масло, холст |

| Гадалка | 1895 | Третьяковская галерея | Масло, холст |

| Принцесса Грёза | 1884 | Гостиница «Метрополь», Москва | Майолика |

| Пан | 1899 | Третьяковская галерея | Масло, холст |

| Царевна-лебедь | 1900 | Третьяковская галерея | Масло, холст |

| Сирень | 1901 | Третьяковская галерея | Масло, холст |

| Демон поверженный | 1902 | Третьяковская галерея | Масло, холст |

Работ Врубеля не так много, чтобы составить перечень, выставлявшихся на аукционах. Имеющиеся сведения позволяют сказать, что художник востребован у коллекционеров и его произведения стоят дорого.

В 2012 году на аукционе Сотсби была продана скульптура из майолики «Морской царь» за 229 тыс. фунтов стерлингов. На аукционе в Париже в 2003 году за акварель «Нимфы» 1900 года заплатили 571 тыс. долларов.

Вклад художника

Михаил Васильевич Нестеров – выдающийся русский советский художник, работавший в жанре религиозно-философской живописи, пейзажа и портрета, виднейший портретист советской русской живописи.

Основал собственное направление в живописи, в котором черты стиля модерн слиты с реализмом живописи 19 века. В этом стиле написаны произведения религиозно-нравственной тематики. Многие работы Нестерова пронизаны мотивами православной мистики, отражая мир снов, грез и видений. Особенным образом, получившим название «нестеровский пейзаж», художнику удалось выразить очарование русской природы.

Нестеров внес в церковную живопись поэтическое мироощущение и новый стиль, придавая храмовым композициям черты модерна.

Серьёзное творчество

Как встреча с Марией вдохновила художника на усердные занятия и рисование, так её смерть подвигла его на создание череды женских образов, поэтически-печальных и удивительно похожих на безвременно ушедшую супругу. Тоска живописца по любимой выливалась в лирических и одухотворённых пейзажах, где каждый чахлый стволик и бледные цветки, тихие воды и замершие травы гармонично сливались с эмоциями героев. Сопереживание и скорбь на картинах выказывали душевное состояние художника.

Трагедия дала мощный импульс развитию таланта живописца, самобытность которого проявилась в первой большой работе. Картина «Пустынник» в 1889 году стала экспонатом Передвижной выставки и принесла автору славу. Осматривая выставку перед открытием, Пётр Третьяков был восхищён нестеровской работой и сразу купил картину.