Что изображено на картине

Куинджи нарисовал картину «Березовая роща» с использованием традиционных техник романтического пейзажа, однако привнес в произведение и немало нового. При работе художник активно применял самые необычные методы цветопередачи, создав неповторимое и крайне реалистичное ощущение яркого солнечного света.

Полотно представляет собой изображение лесной поляны с размещенными на переднем плане деревьями, травой и ручьем. Более подробное описание картины «Березовая роща» Куинжи потребует рассмотрения всех элементов в отдельности.

Поляна

Основа картины — это лесная опушка, на которой растут березы. Художник мастерски использует своеобразные сочетания света и цветов, добиваясь впечатления освещенной солнцем поляны. Зелень показана в разных оттенках в зависимости от ее расположения, что добавляет реализма.

Помимо самих деревьев и травы, поляна включает в себя отображение теней от всех элементов. Причем к нижней части полотна цвета явно сгущаются, создавая ощущение выхода зрителя на полянку из плотного леса.

Деревья

Нельзя не заметить некую чужеродность деревьев всей лесной поляне. У них совершенно другой оттенок и они явно выделяются на фоне разнообразной зелени.

Деревья не стоят по одному, а формируют небольшие группы по 2-3 штуки. Разглядеть верхушки берез не удастся, поскольку они находятся слишком близко к смотрящему. Видны только небольшие зеленые ветки.

При этом деревья на заднем фоне вошли в полотно полностью, формируя некую живую изгородь темно зеленого цвета. Так художник добивался ощущения завершенности композиции.

Трава

Трава на опушке представлена во всем многообразии зеленых оттенков. Она отлично передает ощущение неравномерности солнечного освещения и влияние теней от деревьев. В некоторых местах у травинок очень светлый окрас, тогда как в других он превращается практически в полную черноту.

При ближайшем рассмотрении в траве можно увидеть небольшие цветы. Больше всего они похожи на лютики или колокольчики.

Пока основная часть поляны оказывается под властью солнца, березовая роща создает ощущение безопасности и защиты от палящих лучей.

Ручей

Прямо посередине полотна расположена небольшая речка, больше напоминающая ручей. Этот элемент формирует впечатление симметричного и крайне продуманного произведения.

Наличие крайне сходных деталей в левой и правой стороне картины наталкивает на мысль, что художник изображал место по памяти и вносил свои акценты.

Ручей, извиваясь, уходит вглубь полотна, словно бы приглашая за собой зрителей.

Солнце

Одна из самых важных составляющих картины, которая и вызывает наибольший интерес у ценителей искусства. Куинджи сумел передать солнечные лучи крайне естественно и реалистично, словно бы перенеся сам свет на полотно.

Яркая, освещенная поляна вызывает у смотрящего радость и трепет перед величием природы.

Муравейник

Муравейник. Фрагмент картины Куинджи Березовая роща

Небольшая и малозаметная деталь, которая при этом ярко выделяется на фоне общей зелени травы и деревьев. Муравейник словно бы случайно появился на поляне, однако именно он олицетворяет кипящую жизнь в спокойном и умиротворенном лесу.

Композиция и техника

Больше всего на полотне Куинджи оттенков зеленого цвета. Тут представлены практически все его разновидности: от темно-елового или даже черноватого до яркого и светлого

Сразу заметно, что художник с любовью и всем вниманием создавал свое полотно, добавляя все больше деталей в общую композицию

«Березовая роща» — типичный пример техники, неоднократно используемой Куинджи в своих картинах. В ней присутствует характерная для него острота и лаконичность, и удивительные эффекты света и тени.

Найти здесь какой-либо сложной композиции или замысла скорее всего не удастся, однако все это в данном случае и не играет роли. Все завязано исключительно на цветовой палитре и возможностях ее использования.

Чем знаменит Архип Куинджи: краткая биография автора

Известность к Архипу Куинджи пришла далеко не сразу. Художник родился в бедной семье сапожника и довольно рано лишился обоих родителей. Опекунами мальчика стали дядя и тетя, под патронажем которых он учился грамматике и посещал городское училище. Учеба не была сильной стороной Куинджи, однако он быстро открыл в себе желание рисовать.

После обучения и многолетней практики Архип Куинджи сумел завоевать признание в среде художников и вступил в Товарищество передвижников в 1875 году. В тот период он представил публике полотна «Степь» и «Украинская ночь», приведшие публику в восторг.

Украинская ночь Куинджи

Участвуя в разнообразных выставках, художник вырабатывал свой собственный самобытный стиль и все чаще сосредотачивался на проработке света в картинах. К 1879 году автор разорвал от ношения с передвижниками и пошел своим путем.

Настоящим успехом стало полотно «Ночь на Днепре», в котором художнику удалось придать лунному свету удивительную реалистичность и проработанность. Люли выстраивались в очереди, чтобы увидеть настоящий шедевр.

«Березовая роща» стала логичным продолжением идей автора, собрав в себя все лучшие концепции по передаче реалистичного света на картинах. Во многом, именно она сделала художника по-настоящему знаменитым.

Умер Архип Куинджи в 1910 году, завещав капитал Обществу своего имени, которое он основал в 1908 году с пейзажистом Константином Крыжицким. Общество активно занималось поддержкой художников, а также розыском новых талантов.

Романтический реализм

Но откуда у Куинджи подобное стремление к природе, где исток его интереса к лесу? В первую очередь, в романтизме, который был распространен в Европе в конце XVIII — первой половине XIX века.

В христианском Средневековье полагали, что природа не может существовать самостоятельно (так возникла концепция ее непрерывного творения Богом). На рубеже Нового времени природу стали считать самостоятельной и ни от кого не зависимой — раз ее сделал идеальный Творец, то в ней не может быть ошибки. Со временем это представление легло в основу подчинения природы, которая превратилась в холодный и отчужденный мир предметов: мыслители эпохи Просвещения стремились изгнать из мира все непонятное и неподконтрольное, видели его как набор загадок, которые нужно разгадать.

Один из главных лозунгов романтизма — это возврат к волшебству мира. Романтики понимали природу как тайну, которую нельзя разгадать до конца. Даже на языковом уровне происходит переход от ничего не говорящего «предмета» к «вещи», с которой можно вступить в диалог

Слово «вещь» этимологически связано с глаголом «вещать» — говорить, оно родственно слову «вече» — собранию людей, на котором высказывается нечто важное для жизни человека и сообщества

История создания

Есть сведения, что Куинджи рисовал этюды с березами еще за несколько лет до написания основной картины. По мнению исследователей, первым этюдом, который мог быть связан с замыслом «Березовой рощи», являлся пейзаж 1878 года.

В процессе работы над полотном Куинджи делал много предварительных рисунков, большая часть из которых датируется 1879 годом. Подтверждено существование 5 эскизов, которые сейчас хранятся в лучших музеях России.

Работу над картиной художник начал 1878 году, когда жил на стыке Малого проспекта и 16-й линии Васильевского острова. После года упорного труда Куинджи смог завершить одно из своих великих творений.

Популярные сочинения

Сочинение Квартира моей мечты Квартира моей мечты должна быть уютной, современной и маленькой

Последнее, наверно, странно… Просто я люблю чистоту и порядок, а в маленькой квартире удобней это всё поддерживать!

Люди с горячими сердцами в пьесах Островского Гроза и Бесприданница В своих произведениях Островский всегда рассказывал придуманную им историю так, что у читателя сразу появлялась мотивации идти и делать что-то, неважно, что именно, но идти и делать

Моя любимая фотография сочинение-описание изображенного человека Когда наступает лето, нас с братом на летние каникулы, родители отправляют к бабушке в глухую деревушку. Это время мы проводим очень весело

У бабушки нашей старый деревенский домик

История создания картины «Березовая роща» Куинджи

Картина «Березовая роща» была написана в 1879 году. Изначально автор создавал его к ближайшей выставке передвижников, однако выход из их Общества несколько изменил планы художника. Так что публика увидела новое творение несколько позже.

Уход от передвижников явно пошел творцу на пользу, так как созданные после этого картины пользовались неизменным успехом. Отказавшись от активно продвигавшихся социальных тем, автор сосредоточился на близких по духу пейзажах. При этом он сумел создать свой собственный неповторимый стиль, представляющий собой несколько видоизмененный и усовершенствованный реализм.

Выбор березы как основного мотива полотна не случаен. Именно это дерево было самым любимым у пейзажиста. К нему художник испытывал очень теплые чувства, связывая со всей русской природой.

При работе над картиной автор внимательно рассчитывал все мельчайшие детали, включая высоту берез, площадь изображаемой поляны и оттенки заднего фона. В основу легла четкая мысль, которую Куинджи с успехом перенес на полотно. Перед появлением шедевра было создано немало эскизов и набросков.

Путь художника к признанию

Кем только не был Архип — и в магазине пришлось поработать, и на стройке, даже в пекарне. Но на его счастье, нашёлся человек, который посоветовал послать юного любителя порисовать в мастерскую самого́ Айвазовского.

Потом были работа в фотомастерской, неудачная попытка основать своё дело, однако Архип не сдался и решил ехать в Санкт-Петербург. Поступить в Академию удалось не сразу. Потом была учёба, но она закончилась, едва лишь живописные работы сделали Куинджи знаменитым.

Многие работы Архипа Ивановича выглядели романтично и даже мистически. Порой современники даже сомневались, нет ли за полотном какого-нибудь подсвечника или лампы.

Но нет, художник даже флуоресцентные краски не использовал. Он тонко чувствовал игру цвета, и сумел найти необыкновенные сочетания оттенков. Материалы, необходимые для палитры, мастер компоновал сам.

Зрителей поражала способность Куинджи передавать солнечный или лунный свет. Наиболее по́лно талант Архипа Ивановича раскрылся именно в это время.

Литература[ | ]

- Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке. — М.: Республика, 1995. — 448 с. — ISBN 5-250-02524-2.

- Воронова О. П. Куинджи в Петербурге. — Л.: Лениздат, 1986. — 240 с. — (Выдающиеся деятели науки и культуры в Петербурге-Петрограде-Ленинграде).

- Гомберг-Вержбинская Э. П. Передвижники. — Л.: Искусство, 1970. — 236 с.

- Ефимова А. А. Малоизвестные страницы из жизни и творчества А. И. Куинджи // Третьяковская галерея. — 2020. — № 3. — С. 70—95.

- Зименко В. М. Архип Иванович Куинджи. — М.—Л.: Искусство, 1947. — 32 с.

- Мальцева Ф. С. Пейзаж // В книге «История русского искусства», т. 9, кн. 1, ред. И. Э. Грабарь, В. С. Кеменов, В. Н. Лазарев. — М.: Наука, 1965. — С. 362—444.

- Мальцева Ф. С. Мастера русского пейзажа. Вторая половина XIX века. Часть 2. — М.: Искусство, 2001. — 176 с. — ISBN 9785210013439.

- Манин В. С. Куинджи. — М.: Изобразительное искусство, 1976. — 208 с.

- Манин В. С. Архип Иванович Куинджи. — Л.: Художник РСФСР, 1990. — 160 с. — (Русские живописцы XIX века). — ISBN 5-7370-0098-2.

- Манин В. С. Архип Куинджи. — М.: Белый город, 2000. — 64 с. — (Мастера живописи). — ISBN 5-7793-0219-7.

- Неведомский М. П., Репин И. Е. А. И. Куинджи. — М.: Сварог и К, 1997. — 394 с. — ISBN 5-85791-022-6.

- Петинова Е. Ф. Русские художники XVIII — начала XX века. — СПб.: Аврора, 2001. — 345 с. — ISBN 978-5-7300-0714-7.

- Петров В. А. Архип Иванович Куинджи // Архип Иванович Куинджи. 1842—1910. К 150-летию со дня рождения. Каталог / В. А. Петров, Г. С. Чурак. — М.: Государственная Третьяковская галерея, 1992.

- Рогинская Ф. С. Товарищество передвижных художественных выставок. — М.: Искусство, 1989. — 430 с.

- Рылов А. А. Воспоминания. — М.: Государственное издательство, 1954. — 306 с.

- Сорокин В. В. Памятные места на древней дороге в село Высокое (часть 2) (рус.) // Наука и жизнь. — 1991. — № 3. — С. 88—91.

- Сорокин В. В. По Москве исторической. — М.: Тончу, 2006. — 464 с. — ISBN 5-98339-025-2.

- Стасов В. В. Художественные выставки 1879 года // Избранные статьи о русской живописи. — М.: Детская литература, 1968. — С. 152—170. — 256 с.

- Чурак Г. С. Чарующий мир Куинджи // Архип Куинджи. — М.: Государственная Третьяковская галерея, 2020. — С. 15—38. — 360 с. — ISBN 978-5-89580-222-9.

- Архип Куинджи из собрания Русского музея / И. Н. Шувалова. — СПб.: Palace Editions, 2020. — 180 с. — ISBN 978-5-93332-526-0.

- Государственная Третьяковская галерея — каталог собрания / Я. В. Брук, Л. И. Иовлева. — М.: Красная площадь, 2001. — Т. 4: Живопись второй половины XIX века, книга 1, А—М. — 528 с. — ISBN 5-900743-56-X.

- Государственный Русский музей — Живопись, XVIII — начало XX века (каталог). — Л.: Аврора и Искусство, 1980. — 448 с.

- Государственный Русский музей — каталог собрания / Г. Н. Голдовский, В. А. Леняшин. — СПб.: Palace Editions, 2020. — Т. 6: Живопись второй половины XIX века (К—М). — 176 с. — ISBN 978-5-93332-565-9.

- Летопись жизни и творчества Архипа Ивановича Куинджи // Архип Куинджи. — М.: Государственная Третьяковская галерея, 2020. — С. 318—347. — 360 с. — ISBN 978-5-89580-222-9.

- Переписка И. Н. Крамского: И. Н. Крамской и П. М. Третьяков, 1869—1887 / С. Н. Гольдштейн. — М.: Искусство, 1953. — 458 с.

- Притяжение земли // Архип Куинджи. — М.: Государственная Третьяковская галерея, 2020. — С. 63—120. — 360 с. — ISBN 978-5-89580-222-9.

- Товарищество передвижных художественных выставок. Письма, документы. 1869—1899 / В. В. Андреева, М. В. Астафьева, С. Н. Гольдштейн, Н. Л. Приймак. — М.: Искусство, 1987. — 668 с.

Человек или Бог

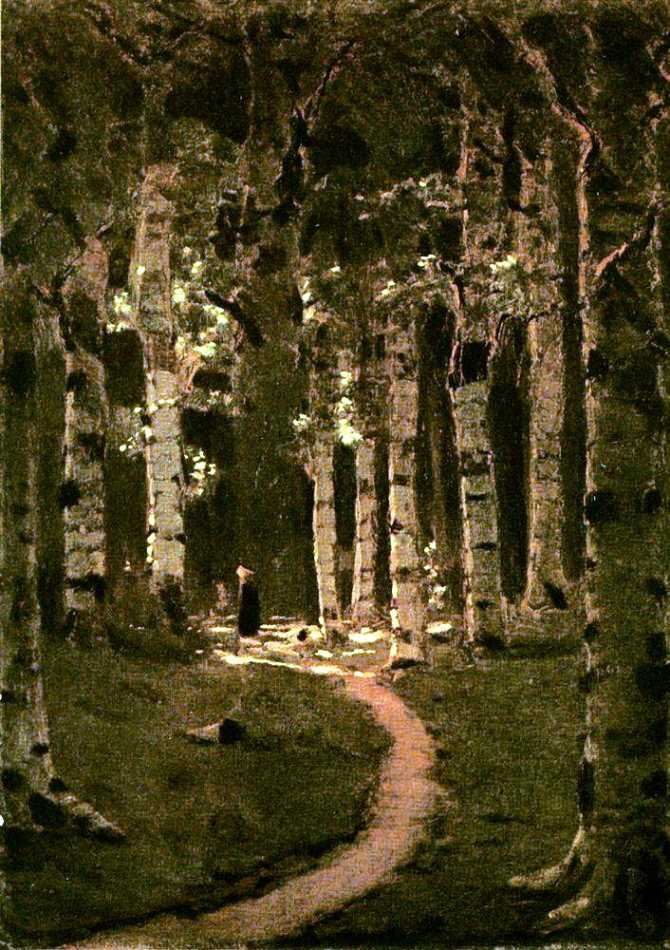

В период затворничества в работах художника, в которых представлена тематика леса, появляется еще один интересный мотив. Развитие мысли Куинджи можно зафиксировать на картинах «Солнечный свет в парке» и «Солнечный день в лесу» (1890-х годов). «Солнечный день в парке» дает нам возможность соприкоснуться со светом вне условностей обыденной жизни:

Солнечный свет в парке. Архип Куинджи. 1898-1908 годы

На втором, похожем полотне смысловым центром выступает не свет, а некая фигура, которая притягивает к себе наше внимание:

Солнечный день в лесу. Архип Куинджи. 1890-ые годы

Однако известно, что люди на полотнах Куинджи, посвященных природе, практически не встречаются. В редких случаях можно увидеть только намек на существование человека — например, лесную дорожку. Но тогда что это за фигура? Возможно, странник или просто прогуливающийся по лесу человек. Впрочем, мне кажется, что можно сделать другое предположение: этот путник — Бог.

Странник в русской народной традиции, с которой Куинджи был несомненно знаком, зачастую понимается как Христос. Знаменитый русский собиратель фольклора второй половины XIX века Александр Афанасьев писал: «По народным сказаниям, Спаситель вместе с апостолами и теперь, как некогда…, ходит по земле, принимая на себя страннический вид…»

Это поверье отразилось и в народных пословицах и поговорках. Владимир Даль приводит в пример такие: «В окно подать — богу подать», «Просит юродивый, а подаешь богу». Проник этот мотив и в русскую поэзию. Читаем у Тютчева:

Удрученный ношей крестной, Всю тебя, земля родная, В рабском виде Царь небесный Исходил, благословляя.

У Есенина в стихотворении «Не ветры осыпают пущи…»:

И в каждом страннике убогом Я вызнавать пойду с тоской, Не Помазуемый ли Богом Стучит берестяной клюкой.

И может быть, пройду я мимо И не замечу в тайный час, Что в елях — крылья херувима, А под пеньком — голодный Спас.

А есенинское стихотворение «Чую радуницу Божью…» вообще можно прочитать как пояснение к полотну Куинджи:

Между сосен, между елок, Меж берез кудрявых бус, Под венком, в кольце иголок, Мне мерещится Исус.

Он зовет меня в дубровы, Как во царствие небес, И горит в парче лиловой Облаками крытый лес.

Смысловой — фигура путника, но рядом с ней также расположен и световой центр полотна, то место, где художник собрал максимальное количество света.

Мотив встречи Бога в лесу находит развитие в знаменитой картине «Христос в Гефсиманском саду» (1901), где фигура Иисуса также является смысловым и световым центром (а сад в христианской традиции — это и есть переосмысленный лес):

Христос в Гефсиманском саду. Архип Куинджи. 1901 год

Таким образом, в лесу, где теряются все привычные рационалистические ориентиры, человек встречает Бога. И этой встрече две другие — с тайной общения земли и неба и с истинным светом — никоим образом не противоречат.

Литература

- Бибихин В.В. Лес (hyle). СПб.: Наука, 2011.

- Ефимова А. Малоизвестные страницы из жизни и творчества А.И. Куинджи // Журнал «Третьяковская галерея».3 2020 (60)

- Манин В.С. Куинджи. М.: Белый город, 2000.

- Неведомский М.П., Репин И.Е. Архип Иванович Куинджи. СПб.: Изд. общества имени А.И. Куинджи, 1913.

- Safranski R. Romantik: Eine deutsche Affäre. München: Carl Hanser Verlag, 2007.

- Афанасьев А.Н. Народные русские легенды. М.: Наука, 1990.

Мы публикуем сокращенные записи лекций, вебинаров, подкастов — то есть устных выступлений. Мнение спикера может не совпадать с мнением редакции. Мы запрашиваем ссылки на первоисточники, но их предоставление остается на усмотрение спикера.

Где можно учиться по теме #живопись

Курс

12 августа 2020 — 28 августа 2019

Курс

5 августа 2020 — 26 августа 2019

Где можно учиться по теме #искусство

Курс

1 сентября 2020 — 31 августа 2021

Курс

Критика

«Березовая роща» привлекла внимание публики уже во время первого показа. И это связано не столько с масштабностью и ответственным подходом к выставке со стороны художника, сколько с удивительными авторскими решениями Куинджи

Полотно притягивало зрителей резкими контрастами, а также поразительно реалистичной игрой света и тени.

Фото Архипа Куинджи

В профессиональных кругах полотно оценили очень высоко. Третьяков выкупил все три выставленных картины сразу после выставки.

Несмотря на успех, у картины все-таки появились недоброжелатели. Некоторые критики отмечали излишнюю сосредоточенность автора на зеленых оттенках и отказ от традиционных пейзажных методик в пользу достаточно сомнительных новшеств.

Однако единичные негативные отзывы мало волновали Куинджи, пока в газете «Молва» не появилась крупная статья «Беглые заметки». В ней некий автор критикует все представленные в рамках выставки полотна художника, отмечая несовершенство атмосферы «Березовой рощи» и неуместно расставленные деревья.

Позже стало ясно, что статью написал передвижник Константин Клодт. В результате конфликта Куинджи окончательно вышел из их Общества и на долгое время пропал с крупных выставок, предпочитая закрытые частные показы.

Годы детства и юности

Хотя официальной датой рождения художника считается 27 (15 по старому стилю) января 1942 года, есть еще две других версии. По архивным данным, были обнаружены паспорта с указанием года рождения: 1841, 1843.

Родился мальчик Архип в семье сапожника греческой национальности. Отца звали Иван Христофорович. Дедушка Архипа тоже был мастеровитым, но по части ювелирного творчества. Окружающие звали ювелира «куинджи» то есть «золотых дел мастер». Отсюда и фамилия гения. Информация о маме отсутствует.

Грамоте Архип обучался у малограмотного учителя-грека. Все же сумел освоить греческую грамматику. Практических знаний хватило для поступления в городскую школу. Однако школьные предметы мальчика не привлекали, он без устали рисовал. Тогда холстов у Архипа не было, но в достатке имелись заборы, стены. Иногда находились пригодные клочки бумаги.

Уже с 11 лет началась рабочая жизнь Архипа. Первое рабочее место – строительство церкви. Подросток должен был вести учет стройматериалов. В личное время художник самозабвенно разрисовывал стены комнатушки, где жил.

Затем последовала работа у хлеботорговца. При этом Архип ни на день не прекращал рисовать. Наконец, кто-то посоветовал талантливому юноше обратиться к художнику Ивану Айвазовскому. Куинджи подался пешком в Феодосию. Знаменитый маринист жил именно там.

Иван Константинович таланта у Архипа не увидел, но прогонять не стал. Дал юноше жилище и работу. Тот должен был готовить краску и красить забор. Работал под руководством Адольфа Фейсслера – племянника мариниста.

Через два месяца Архип вернулся домой и поступил на службу к местному фотографу. Какое-то время работал ретушером. Чуть погодя молодой человек подался в Санкт-Петербург. Он решил попробовать поступить в Академию художеств.

Романтическое «распредмечивание» природы

Для того, чтобы наглядно проиллюстрировать подобное отчуждение, опредмечивание природы и борьбу романтизма против подобного образа мыслей и способа виденья, давайте обратимся к сказке «Аист-халиф» Вильгельма Гауфа, — а лучше к ее советской экранизации, в которой идея использования природы, ее опредмечивания представлена в высшей степени наглядно. Общий сюжет сказки следующий: халиф получает от злого колдуна волшебный порошок, при помощи которого у него появляется возможность превращаться в зверей

Однако он должен при этом помнить одно важное латинское слово, иначе он не сможет превратиться назад в человека. Это слово — mutabor, с латинского оно так и переводится — «Я превращаюсь»

Это слово халиф забывает после того, как начинает смеяться, видя танцующего аиста, и сам больше не может превратиться в человека, оставаясь в обличье аиста. Что происходит потом, как халифу удается вновь стать человеком? Он встречает заколдованную саламандру (в оригинальном тексте у Гауфа была заколдованная сова), которая показывает ему то место в пустыне, где раз в год злой колдун встречается со своими друзьями.

И тут начинается для нас самое важное. Во время встречи колдун говорит своим друзьям о том, что может превращать людей в животных, на что ему резонно отвечают, что это далеко не новость и много кто умеет так делать

Тогда он говорит о том, что может превращать животных в людей и делать из них слуг. Однако это не совсем люди, это скорее смешение обыденных предметов и частей тел различных животных. Дальше же следует демонстрация самого превращения: появляется крокодил, которого насильно превращают в «человека». Иными словами, подчиняют его воле и желаниям злого колдуна, опредмечивают его. После этого события замок исчезает, а халиф вновь приобретает человеческий облик. Саламандра же превращается в волшебную фею (у Гауфа она просто превратилась в прекрасную принцессу), которая вместо того, чтобы выйти замуж за халифа, как она делает это в оригинале сказки, говорит ему, что она «должна спасти несчастных животных». «Тех, кого он, злой волшебник превратил в своих слуг?» — спрашивает халиф. «Да, вернуть им прежний облик», — отвечает фея.

Вот наглядная иллюстрация идеи романтизма о необходимости распредмечивания природы, необходимости выведения ее из статуса наших слуг и тем самым о необходимости прекращения ее использования в наших собственных целях.

Куинджи в картинах, изображающих лес и природу, близок к идеям романтиков и пытается преодолеть отчуждение природы, которую человек приспособил под свои цели.

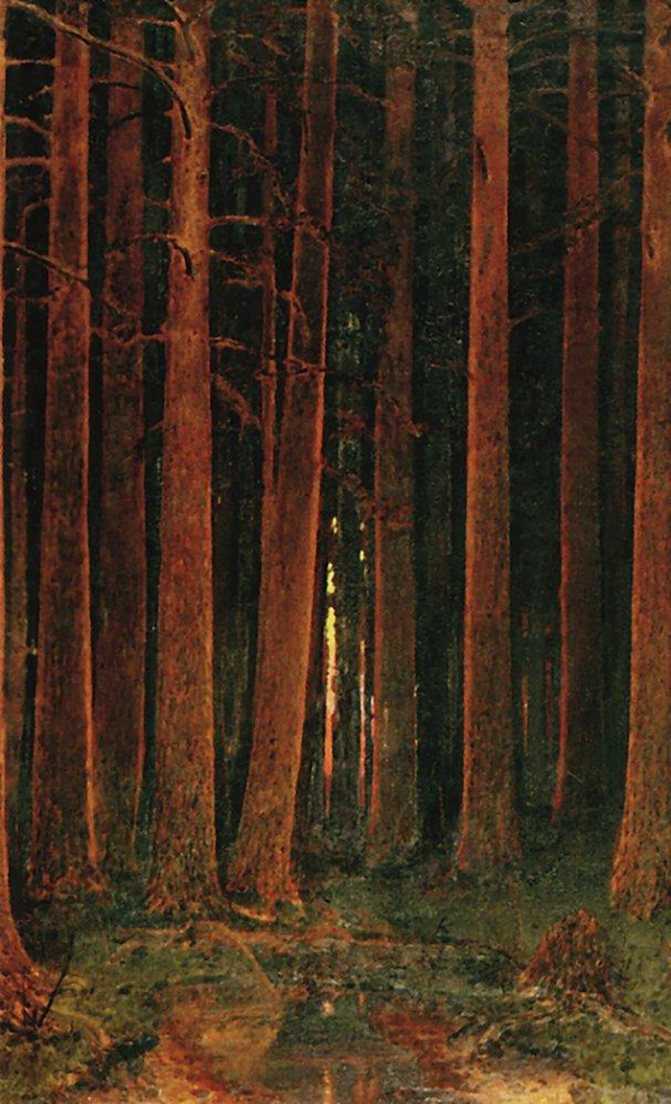

Живописец Иван Крамской, увидев на VI выставке передвижников в 1878 году картину «Закат солнца в лесу», писал: «Его “Лес” имеет много сказочного, даже какую-то поэзию…». Сказочное — это и есть непонятное, мир тайны. Эффект непонимания Крамской пытается объяснить тем, что Куинджи подходит к делу с научных позиций, подбирая специальные краски, отвечающие последнему слову науки о цвете. Но, кажется, не столько непонятен стиль самого Куинджи, сколько непривычен для нашего обыденного, рационалистического и утилитарного восприятия сам лес, дух которого передается художником. В этом смысле творчество Куинджи — это сказочный или романтический реализм.

Закат солнца в лесу. Архип Куинджи. 1878 год

Лес на полотнах художника так же, как и настоящий, окружает нас со всех сторон и не дает превратить себя в набор предметов. Подобное непредметное отношение к лесу зафиксировано в самом стиле живописца. Можно сравнить, как написан лес Куинджи и у его современников — например, у Ивана Шишкина, в творчестве которого лес занимает не последнее место. Посмотрите на его картину «Дорожка в лесу» (1880) и полотно Куинджи «Украина» (1879):

Дорожка в лесу. Иван Шишкин. 1880 год

Украина. Архип Куинджи. 1879 год

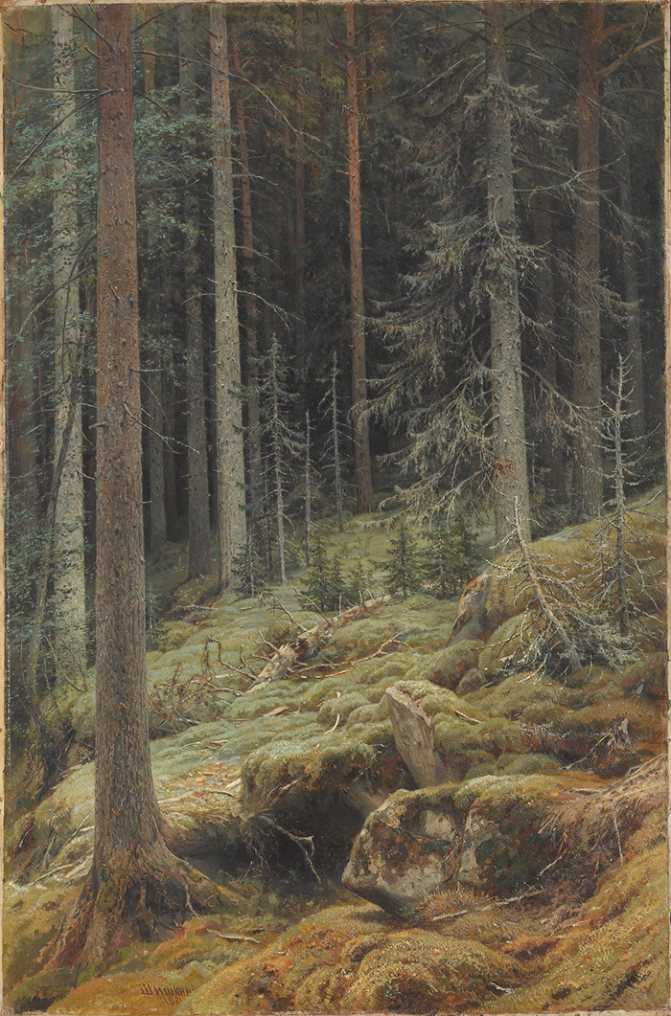

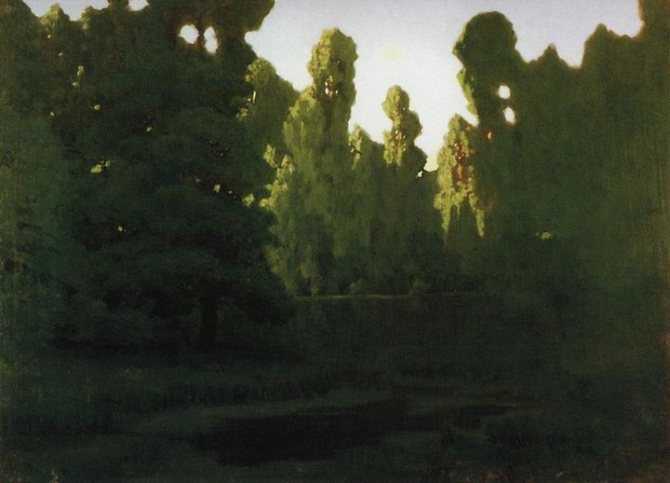

«Дебри» (1881) Шишкина и «Лес» Куинджи (1890-х годов):

Дебри. Иван Шишкин. 1881 год

Лес. Архип Куинджи. 1890-ые годы

Шишкин пишет с фотографической точностью, предметы имеют четкие границы, лес зафиксирован в неподвижности. У Куинджи, напротив, нет прорисовки, деревья как бы ускользают от точного схватывания и теряют свои границы.

Примечательно в этой связи воспоминание скульптора Леонида Позена, приводимое в биографии Куинджи Михаила Неведомского: «…Он все время убеждал «товарищей» освободиться от тщательного изображения деталей, от «протокольности», — звал к общему, к подчинению деталей этому общему, к растворению их в нем… Он нападал за мелочность как на живописцев, так и на скульпторов, обрушивался на какие-нибудь «пуговицы» на фигуре Скифа (скульптура Позена), из-за которых терпит ущерб общее впечатление стремительного бега и т. д. …».