Немного предыстории

Работать над «берёзовой темой» своих работ Архип Куинджи начал ещё в 1876 году. Как считают искусствоведы и ценители творчества живописца, основой для появления его знаменитой картины могла стать другая работа художника – «Сосновый лес с речкой».

От себя хочу отметить, что присмотревшись внимательнее к «Сосновому лесу с речкой», можно заметить, что композиционно (и даже в некоторых особенностях передач света) она близка работе Ивана Шишкина «Корабельная роща». В то же время в работе Куинджи проявились уникальные черты живописи художника.

Крамской И. Н. «Портрет художника Архипа Ивановича Куинджи», 1872 годМестонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Крамской И. Н. «Портрет художника Архипа Ивановича Куинджи», 1872 годМестонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Сочинение по картине А.И. Куинджи «Березовая роща»

Все материалы с раздела: Сочинения по картинам для 6 класса

Вариант 1Сочинение по картине Куинджи «Березовая роща» с планом, 6 класс

План:

- Куинджи и его «Березовая роща»

- Описание картины

- Мое отношение к картине

Русский художник-передвижник Архип Иванович Куинджи написал свою картину «Березовая роща» в тысяча восемьсот семьдесят девятом году, выразив в ней всю свою любовь к русской природе. «Березовая роща» является самым известнымпроизведением художника и принесла ему всемирную славу.

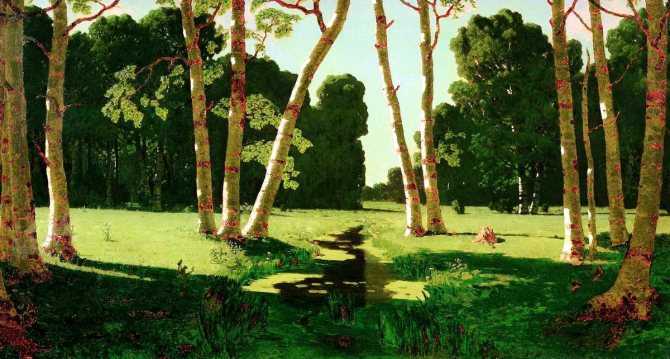

Картина изображает летний полдень. Кажется, будто художник вышел из чащи леса и смотрит на залитую ярким полуденным солнцем поляну. День стоит ясный и безветренный. Не всколыхнется ни один листок, ни одна травинка. Природа как бы застыла в неподвижности. Небо чистое, безоблачное и такое прозрачное, какое бывает в самом начале лета. Об этом говорят свежая яркая зелень травы и листьев на ветвях берез.Белые вкрапления лесных цветов на лужайке тоже напоминают о том, что на картине показан первый месяц лета июнь. Полотно делит на две части заболоченный лесной ручей, протекающий через всю поляну. По его берегам растут белоствольные березы. Это символ русской природы. Их изумрудные листья контрастируют с темной зеленью лесного массива на заднем плане. Благодаря этому, картина кажется ярче. Обостряется ощущение солнечного света. Художник изобразил лес без подробностей. Ветви деревьев в нем густо переплетены между собой, стволы еле прорисованы.Это создает впечатление густой, непроходимой чащи. Особоенастроение картине придает игра светотени, которую использовал художник при написании этого шедевра.

Мне нравится эта картина. Она приносит чувство радости и умиротворения. Глядя на нее, полностью окунаешься в красоту природы родного края.

Вариант 2Сочинение по картине Куинджи «Березовая роща», 6 класс

Русский живописец Архип Иванович Куинджи написал в своей жизни немало картин. Но «Березовая роща» стала его самым известным и самым любимым произведением. Впервые она появилась на выставке художников-передвижников и произвела огромное впечатление необычностьюманеры исполнения. Художник решил поиграть красками при помощи приема светотени. Это придало произведению свое особое, неповторимое настроение.

На первом плане мы видим освещенную солнцем лесную лужайку в летний полдень. Голубое безоблачное небо говорит о том, что день выдался тихий и безветренный. Природа застыла в безмолвии. Даже лесной ручей, покрытый ряской, производит впечатление неподвижности. Он пересекает поляну и как бы делит картину пополам. Отражающийся в нем прямой полосой лес и яркий треугольник неба придают картине оттенокгеометричного изображения. Летний зной освежает яркая зелень листьев берез и травы. Она резко контрастирует с темно-зеленой массой остального леса, благодаря чему отчетливей воспринимается солнечный свет. Белоствольные березки насквозь пропитаны этим светом. Лужайка заканчивается плотным лесным массивом. Художник не прорисовывал отдельные элементы ветвей и листьев.Но все же лес кажется настоящим из-за многообразия оттенков зеленого цвета.

Картина мне нравится своей красотой и спокойствием.

Рекомендуем также ознакомиться:

Все материалы с раздела: Сочинения по картинам для 6 класса

Последствия

Именно эта картина стала наиболее важной среди прочих произведений художника. Позже она стала его визитной карточкой, но наиболее важно то, что после написания данного полотна он решил покинуть Товарищество передвижных художественных выставок, что сказалось на его последующим творчестве

Куинджи отказался от идеологий и вернулся к прекрасной природе с её яркими и неповторимыми красками. Он продолжал следовать идеям реализмам, но в его творчестве всё чаще встречались черты прочих направлений, в частности импрессионизма. Об успехе же этой картины говорит огромное количество подражаний даже среди настоящих общепризнанных мастеров, «Берёзовая роща» стала настоящим идеалом и законодателем правил.

Использование средств выразительности и план

Написать хорошее сочинение по пейзажу поможет разбор образа русских берез. Они хороши в любую погоду — и заснеженным зимним днем, и промозглой осенью, и ранней весной, когда только просыпаются от зимнего сна, а на их стволах появляются капли сладкого сока. Особенно роскошен такой лес в летнюю пору, когда на деревьях уже распустились сочные зеленые листья.

Для описания березы в работе можно использовать эпитеты белоствольная, кудрявая, грациозная, тонкая, гордая, величественная. К дальнему лесу подойдут такие описания — зловещий, темный, мрачный, сказочный. Свет можно охарактеризовать прилагательными солнечный, теплый, золотистый, медовый, пронзительный.

При работе над текстом сочинения ученику помогает план. Он позволит составить устный рассказ и оформить работу в письменной форме. Пункты могут выглядеть следующим образом:

- Родная природа летом на холсте А. И. Куинджи.

- Березовая роща — уголок моей Родины.

- Залитая солнцем поляна.

- Стройные деревья.

- Загадочный лес.

- Небольшой ручеек (речка).

- Летнее небо.

- Любовь автора полотна к родному краю.

Описание картины Березовая роща

Что сразу бросается в глаза на этой картине — игра света и тени. Куинджи делал это мастерски.

Вот на зелёной полянке застыли красавицы берёзки. Кучками по две и три штуки, как подружки на лужайке группками разбились и шепчутся о чём-то, секретничают. Склонили свои кроны друг к другу, как девчонки склонили головки с пышными гривами волос. За счёт этого на зелёной лужайке образовался шатёр с тенью. Где можно отдохнуть от палящего летнего солнца. А оно светит, старается, лето ведь, на небе ни облачка.

Но верхушки берёз не попали в картину. Деревья как будто обрезаны, как на фотографии. Видны только стволы берёз. На заднем плане изображена ещё одна берёзовая роща. Но она не интересует художника, поэтому те деревья изображены темно-зелёным цветом. Только изредка мелькают белые стволы. На фоне голубого неба они выделяются большим тёмно-зелёным пятном. Художника больше интересуют берёзки на переднем плане.

Берёзовую идиллию нарушает лишь протекающий ручей. Он пересекает полянку и бежит куда-то в зелёную даль.

В принципе, художник при написании картины использует несколько цветов. Зелёный, голубой, белый. Но сколько оттенков у зелёного цвета! Это и темно-зелёный на заднем плане. Этим же цветом изображены тени от деревьев на переднем плане. Зелёная трава, растущая вдоль ручья. Полянка тоже зелёная, но это какой-то другой зелёный цвет. И на ней видны прорисованные зелёные цветочки, и прорисованные зелёные листочки кроны берёз. Они чётко выделяются на фоне темно-зелёной рощи на заднем плане.

Такую берёзовую полянку можно найти почти в каждом лесочке, почти за каждой российской деревней. Не зря берёза считается символом России.

Если чуть-чуть пофантазировать, то можно представить себе этот жаркий летний день, чуть-чуть дует лёгкий ветерок, весело журчит ручеёк, щебечут птички, жужжат пчёлы, перелетая с цветка на цветок. Просто идеальное местечко для отдыха в тени деревьев.

А можно устроить пикник на природе. Костёр разводить не нужно, он только испортит идиллию. Расстелить на траве покрывало, и выложить на него все припасы из большой плетёной корзинки или берёзового короба. В ручей можно опустить бутылку с питьевой водой или банку с приготовленной дома окрошкой, чтобы она была прохладной. На свежем воздухе даже самая простая еда кажется такой вкусной. После сытного перекуса лечь в траву на спину, устремить глаза в бездонное голубое небо, помечтать о чём-то своём, сокровенном. Может быть, даже вздремнуть на свежем воздухе. После такого отдыха можно снова с новыми силами идти на работу.

2, 3, 5, 6 класс

Литература[ | ]

- Воронова О. П. Куинджи в Петербурге. — Л.: Лениздат, 1986. — 240 с. — (Выдающиеся деятели науки и культуры в Петербурге-Петрограде-Ленинграде).

- Мальцева Ф. С. Пейзаж // В книге «История русского искусства», т. 9, кн. 1, ред. И. Э. Грабарь, В. С. Кеменов, В. Н. Лазарев. — М.: Наука, 1965. — С. 362—444.

- Мальцева Ф. С. Мастера русского пейзажа. Вторая половина XIX века. Часть 2. — М.: Искусство, 1999. — 136 с. — ISBN 9785210013439.

- Манин В. С. Куинджи. — М.: Изобразительное искусство, 1976. — 208 с.

- Манин В. С. Архип Иванович Куинджи. — Л.: Художник РСФСР, 1990. — 160 с. — (Русские живописцы XIX века). — ISBN 5-7370-0098-2.

- Неведомский М. П., Репин И. Е. А. И. Куинджи. — М.: Сварог и К, 1997. — 394 с. — ISBN 5-85791-022-6.

- Петров В. А. Архип Иванович Куинджи // Архип Иванович Куинджи. 1842—1910. К 150-летию со дня рождения. Каталог / В. А. Петров, Г. С. Чурак. — М.: Государственная Третьяковская галерея, 1992.

- Рогинская Ф. С. Товарищество передвижных художественных выставок. — М.: Искусство, 1989. — 430 с.

- Сорокин В. В. Памятные места на древней дороге в село Высокое (часть 2) (рус.) // Наука и жизнь. — 1991. — № 3. — С. 88—91.

- Сорокин В. В. По Москве исторической. — М.: Тончу, 2006. — 464 с. — ISBN 5-98339-025-2.

- Архип Куинджи из собрания Русского музея / И. Н. Шувалова. — СПб.: Palace Editions, 2020. — 180 с. — ISBN 978-5-93332-526-0.

- Государственная Третьяковская галерея — каталог собрания / Я. В. Брук, Л. И. Иовлева. — М.: Красная площадь, 2001. — Т. 4: Живопись второй половины XIX века, книга 1, А—М. — 528 с. — ISBN 5-900743-56-X.

- Государственный Русский музей — Живопись, XVIII — начало XX века (каталог). — Л.: Аврора и Искусство, 1980. — 448 с.

- Государственный Русский музей — каталог собрания / Г. Н. Голдовский, В. А. Леняшин. — СПб.: Palace Editions, 2020. — Т. 6: Живопись второй половины XIX века (К—М). — 176 с. — ISBN 978-5-93332-565-9.

- Летопись жизни и творчества Архипа Ивановича Куинджи // Архип Куинджи. — М.: Государственная Третьяковская галерея, 2020. — С. 318—347. — 360 с. — ISBN 978-5-89580-222-9.

- Притяжение земли // Архип Куинджи. — М.: Государственная Третьяковская галерея, 2020. — С. 63—120. — 360 с. — ISBN 978-5-89580-222-9.

- Товарищество передвижных художественных выставок. Письма, документы. 1869—1899 / В. В. Андреева, М. В. Астафьева, С. Н. Гольдштейн, Н. Л. Приймак. — М.: Искусство, 1987. — 668 с.

Березовая роща

В 1880 году Архип Куинджи официально вышел из состава Общества передвижников. Разрыв этот сказался на нем самым благотворным образом – именно в начале 80-х художник написал картины, сделавшие его по-настоящему знаменитым. Освободившись от гнета какой-либо идеологии, он вернулся к тому, с чего начинал: ярким радостным краскам, солнечному свету, восторженному преклонению перед красотой природы — всему, что считалось у передвижников едва ли не дурным тоном. Он по-прежнему оставался ярым приверженцем реализма. Но реализм этот был уже иного толка. Публицист Алексей Суворин писал: «Пусть ультрареальные критики утверждают, что художник обязан писать то, что у всех и всегда перед глазами, что каждого влечет во мрак, туман, в грусть, в слякоть, в болото. Это — петербургский, деланный реализм, выросший в кабинете, среди политических передряг, недоразумений, вражды, ненависти… Но действительно художественная натура, но богато одаренный талант пойдет своим путем… Так поступил Куинджи». В 1881-м Архип Куинджи представил публике написанную двумя годами ранее «Березовую рощу». Это снова была моновыставка, Куинджи вновь использовал искусственное освещение – он явно рассчитывал повторить невероятный успех своей «Лунной ночи на Днепре». Полноценной сенсации на этот раз не вышло: «грамотный Петербург» не толкался в километровых очередях, поэты не посвящали «Роще» пронзительных строк, а музыканты не пытались переложить ее на нотный стан. По мнению некоторых биографов, именно поэтому разочарованный Куинджи вскоре после «Рощи» исчез и не выставлял своих новых работ почти 20 лет. Впрочем, в профессиональных кругах полотно произвело настоящий фурор.

Резкая, почти «стереоскопическая» контрастность и невесомая пляска солнца на полыхающих стволах, филигранная работа со светом и тенью и разлитая в воздухе почти былинная поэзия – Куинджи-реалист встречался здесь с Куинджи-импрессионистом. И явно проигрывал бой.

«У нас, правда, не образовалась школа импрессионизма, теоретические воззрения этой школы не только не возникли сами собой, но даже не забрели случайно из Франции, – писал арт-критик Владимр Чуйко. – А между тем у нас-то именно и явился художник, который сразу, инстинктивно и почти в совершенстве осуществил все мечтания импрессионистов».

«Березовая роща» стала очередной жанровой вехой и спровоцировала лавину подражаний – в том числе, в среде признанных состоявшихся мастеров. К примеру, еще один видный «солнцепоклонник» — Владимир Орловский – жаловался Репину, что испытывает нешуточные душевные муки, пытаясь раскрыть «тайну куинджевских красок». Разговоры о «Березовой роще» еще долго не смолкали после того, как Куинджи «сошел со сцены». А определеннее других высказался Иван Иванович Шишкин, который со свойственным ему красноречием резюмировал: «Это — не картина, а с нее картину можно писать».

Архип Иванович Куинджи, «Берёзовая роща»

???????? ??????????? ???? ??????? ????????? ? ????????-??????? https://gallerix.ru В 1879 году на седьмой выставке Товарищества передвижных художественных выставок Куинджи показывает ставшую знаменитой в последствии «Березовую рощу». Реакция художников и зрителей была единодушной: Куинджи удивил всех необычностью картины. Он продолжил традиции русского романтического пейзажа. В «Березовой роще» художник добился декоративного эффекта и этим неведомым еще в русском пейзаже приемом создал образ возвышенного, сверкающего, лучезарного мира. Радостно-томительный солнечный день запечатлен в картине в чистых, звучных красках, блеск которых достигнут контрастным сопоставлением цветов.

Группы берёз с выверенной точностью размещены на полотне. Основания стволов намеренно уплощены, что создаёт некоторую условность. Декоративность проявляется в статичности – листва на деревьях будто застыла, а воздух настолько прозрачен, что очевидно: на поляне нет ни единого дуновения ветерка. Чаща в глубине картины лишена детализации – это тёмно-зелёная стена, призванная оттенить цветовые контрасты. Срезав верхним краем картины кроны берез, Куинджи оставляет в центре отдельные, попавшие в поле зрения зеленые ветви. Они рисуются легким узором на фоне более темной зелени дальних деревьев, благодаря чему еще более обостряется ощущение яркого солнечного света. Необычную гармонию придает картине зеленый цвет, проникающий в голубой цвет неба, в белизну березовых стволов, в синеву ручья. Ручей «уводит» вглубь картины, в лес (в его темный силуэт), теряющийся в таинственной дымке, и дает ощущение свежести, прохлады. Чувствуется не только прелесть окружающего пейзажа, но и его мощная земная сила. Художник не выделяет детали леса, наоборот, обобщает силуэты в одну тяжелую массу, сгущает цвет. Картина написана фактически одним зеленым цветом и построена на резком контрасте солнечных пятен в центре и густой тени в глубине. Симметричная композиция (ручей делит ее практически пополам), четко фиксированные пространственные планы рождают эффект искусно сочиненного вида: Куинджи работал по памяти, не пользуясь натурными этюдами. Форсируя светотеневой контраст, художник добивается впечатления ослепительно яркого солнечного света. Природа кажется недвижной. Она словно зачарована неведомой силой. Куинджи со своей декоративностью, упрощением, новаторским использованием силы цвета во многом опередил своё время, и поэтому не все сразу приняли работу, хотя именно «Берёзовой роще» суждено было стать «визитной карточкой» художника. На данный момент картина находится в Третьяковской галерее в Москве.

Сочинение 2

Что может быть прекрасней березовой рощи? Особенно когда наблюдаешь игру солнечных зайчиков в кронах, видишь, как свет ниспадает на узкую тропинку и играет в травах! Кажется, что нет ничего загадочней и прекрасней! Учитывая, что Куинджи является признанным мастером света, на данном холсте его талант находит отражение в полной мере.

Такое впечатление, что можно наглядно услышать все звуки леса: шелест буйных трав, стрекотание кузнечиков, пение птиц – и от этого на душе становится теплее. Картина поражает неимоверной чистотой и свежестью. Но в то же время, удачно подобранные тени дают ощущение прохлады и умиротворения.

Художник уверенно играет с контрастом, тщательно прорабатывая даже самые мелкие детали и штрихи. На дальнем фоне присутствуют темные, неясные силуэты. Учитывая их бесформенность, сложно сказать, что именно видел вдалеке автор. По крайней мере, эти тени мало похожи на людей либо животных.

Атмосфера поражает неимоверным спокойствием, умиротворением и гармонией. Хотя, художник не изображает какие-либо сложные детали либо ситуации: пред нашими глазами предстает то, что мы, казалось бы, видели десятки, а быть может и тысячи раз! Но дело в том, что при каждом просмотре каждый раз словно открывается некий новый необычный ракурс, новая грань этого поистине прекрасного и вдохновляющего мира.

Открывается взору зрителей и небольшой, уютный пруд, к которому ведет узкая тропинка. Его внешний облик словно освежает. Кажется, что имеется возможность ощутить неимоверную прохладу и царящее вокруг спокойствие. Хотя, вполне вероятно, что водоем можно назвать и рекой – поскольку простирается он на довольно большое расстояние.

Выглядит полотно действительно величественно, даже монументально. В данной работе Куинджи в очередной раз показывает свой талант во всей красе, а также великолепие родного края, в который был влюблен. Цветовая гамма довольно приятная. Поражает и реалистичность холста.

В целом впечатление достаточно приятное. Автор внимателен к деталям, а игра со светом заслуживает почтения. Все вышеперечисленные факторы позволяют с полной уверенностью назвать картину шедевром отечественной живописи.

`

Описание картины Березовая роща

Что сразу бросается в глаза на этой картине — игра света и тени. Куинджи делал это мастерски.

Вот на зелёной полянке застыли красавицы берёзки. Кучками по две и три штуки, как подружки на лужайке группками разбились и шепчутся о чём-то, секретничают. Склонили свои кроны друг к другу, как девчонки склонили головки с пышными гривами волос. За счёт этого на зелёной лужайке образовался шатёр с тенью. Где можно отдохнуть от палящего летнего солнца. А оно светит, старается, лето ведь, на небе ни облачка.

Но верхушки берёз не попали в картину. Деревья как будто обрезаны, как на фотографии. Видны только стволы берёз. На заднем плане изображена ещё одна берёзовая роща. Но она не интересует художника, поэтому те деревья изображены темно-зелёным цветом. Только изредка мелькают белые стволы. На фоне голубого неба они выделяются большим тёмно-зелёным пятном. Художника больше интересуют берёзки на переднем плане.

Берёзовую идиллию нарушает лишь протекающий ручей. Он пересекает полянку и бежит куда-то в зелёную даль.

В принципе, художник при написании картины использует несколько цветов. Зелёный, голубой, белый. Но сколько оттенков у зелёного цвета! Это и темно-зелёный на заднем плане. Этим же цветом изображены тени от деревьев на переднем плане. Зелёная трава, растущая вдоль ручья. Полянка тоже зелёная, но это какой-то другой зелёный цвет. И на ней видны прорисованные зелёные цветочки, и прорисованные зелёные листочки кроны берёз. Они чётко выделяются на фоне темно-зелёной рощи на заднем плане.

Такую берёзовую полянку можно найти почти в каждом лесочке, почти за каждой российской деревней. Не зря берёза считается символом России.

Если чуть-чуть пофантазировать, то можно представить себе этот жаркий летний день, чуть-чуть дует лёгкий ветерок, весело журчит ручеёк, щебечут птички, жужжат пчёлы, перелетая с цветка на цветок. Просто идеальное местечко для отдыха в тени деревьев.

А можно устроить пикник на природе. Костёр разводить не нужно, он только испортит идиллию. Расстелить на траве покрывало, и выложить на него все припасы из большой плетёной корзинки или берёзового короба. В ручей можно опустить бутылку с питьевой водой или банку с приготовленной дома окрошкой, чтобы она была прохладной. На свежем воздухе даже самая простая еда кажется такой вкусной. После сытного перекуса лечь в траву на спину, устремить глаза в бездонное голубое небо, помечтать о чём-то своём, сокровенном. Может быть, даже вздремнуть на свежем воздухе. После такого отдыха можно снова с новыми силами идти на работу.

2, 3, 5, 6 класс

Первая демонстрация

Впервые картина была представлена на 7-ой выставке художников-передвижников, где вызвала лавину разнящихся мнений. Но среди обыденной публики полотно не вызвало какого-либо невероятного фурора, не сумев повторить успех предыдущей картины Куинджи «Лунная ночь на Днепре». Очереди длиной в сотни метров не возникали, никто не пытался переложить её на стихи или музыку, в следствие чего среди биографов существует расхожее мнение, что именно поэтому живописец не делал подобных выставок в течение последующих 20 лет.

Однако в кругах профессиональных художников полотно получило многочисленные обсуждения и восхищения. Этому способствовала столь невероятная игра красок, почти всех художников поражало количество зелёного на этой картине, некоторые критиковали Куинджи за подобную несуразицу, но большинство находило это смелым шагом, ведь зелёный имеет больше оттенков чем любой другой цвет.

Необыкновенная выставка и свободное плавание

Несмотря на то, что участие в товариществе передвижников многое дало Куинджи и во многом повлияло на его творчество, он чувствовал рамки этого сообщества.

Архип Иванович был уже сформировавшимся художником со своим особым стилем и видением, он чувствовал, что должен идти своей дорогой и в конце 1870-х годов покинул товарищество. К тому же, у него образовался конфликт с одним из передвижников Михаилом Константиновичем Клодтом.

В 1880 году живописец создал интересное полотно «Ночь на Днепре», которое произвело небывалый эффект на публику. Куинджи придумал необыкновенную технику показа этой картины на выставке.

А.И.Куинджи «Лунная ночь на Днепре», 1880 годМестонахождение: Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия

В зале галереи выключали почти весь свет, чтобы наполнить пространство темнотой, оставалось лишь освещение, направленное непосредственно на картину. Благодаря такому своеобразному варианту демонстрации полотна, зрители были очарованы картиной и поражены глубиной красок. Действительно, в «Ночи на Днепре» лунный свет струится по всему ночному пейзажу как настоящий, завораживая взор смотрящего на картину.

Куинджи умел настолько хорошо передавать игру света и тени в своем творчестве, что его пейзажи оживали на полотне. Глядя на картины Архипа Ивановича, ощущаешь себя находящимся среди изображенного красками, кажется, будто выглядываешь лунной летней ночью в окно.

Именно такое впечатление производят картины Куинджи, на которых художник изображает ночные пейзажи. Живописец выставлял всего одну картину, а впечатление люди получали как от прогулки по целой картинной галереи.

Куинджи очень любил писать крымские пейзажи «Кипарисы на берегу моря». Крым, 1887 годМестонахождение: Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань, Россия