ЖИВ, КУРИЛКА!

В разные годы БАМ и называли по-разному: сначала стройкой века, потом самым длинным памятником эпохи застоя, а еще позже — дорогой-призраком.

Особенно сложными в биографии Байкало-Амурской магистрали выдались первые постсоветские годы, когда легендарная стройка стала чахнуть на глазах, а люди, отдавшие железке часть жизни, оказались у разбитого корыта.

И все же, несмотря ни на что, и пусть уже в XXI веке БАМ достроили. При этом бамовцы совершили практически невозможное, пробив в условиях вечной мерзлоты и тектонических разломов Северомуйский тоннель протяженностью около 15 км, который сократил дорогу через Ангараканский перевал с 57 до 23 км, а время в пути — с двух часов до 25 минут.

Сама магистраль протяженностью 4300 км, растянувшаяся от Тайшета до Советской Гавани и ставшая самым коротким железнодорожным путем к портам Тихого океана, сокращает расстояние перевозки грузов до Сахалина, Камчатки и Магадана на 1000 километров.

Но был и другой БАМ, особенно в 1970-1980-х. И была другая жизнь, особенно у первопроходцев. О них-то и хочется вспомнить сегодня, в дни празднования юбилея магистрали.

Времянка

Временные поселки возникали вокруг каждого крупного предприятия. Местные жители их так и обозначали: например, поселок мехколонны № 163 назывался Мехколонна или 163-я, поселок мостотряда — Мостотряд и т. д. Рядом с такими официальными временными поселками возникали «нахаловки» — микрорайоны самовольно возведенного жилья, в основном состоящие из балков и засыпух для переселенцев, прибывших самостоятельно, то есть без комсомольской путевки или вызова от организации.

Времянки формировали не только хаотичный, «трущобный» тип застройки с характерной для него скученностью и антисанитарией, но и определенное отношение к жизни, сочетание бытового аскетизма с привычкой к неустроенности, с идеей того, что все временно, все можно сделать потом, когда будет построена «постоянка» — полноценные районы со школами, больницами и прочим. Долгое время бамовцы, например, не хоронили покойников на местных кладбищах, предпочитая вывезти их «домой», «на материк». Временность пребывания в зоне строительства превратилась в привычку, не изжитую в районах БАМа до сих пор. Одна из распространенных местных поговорок: «Самое постоянное на БАМе — это временное».

Как комсомольцы-ударники «перестарались»

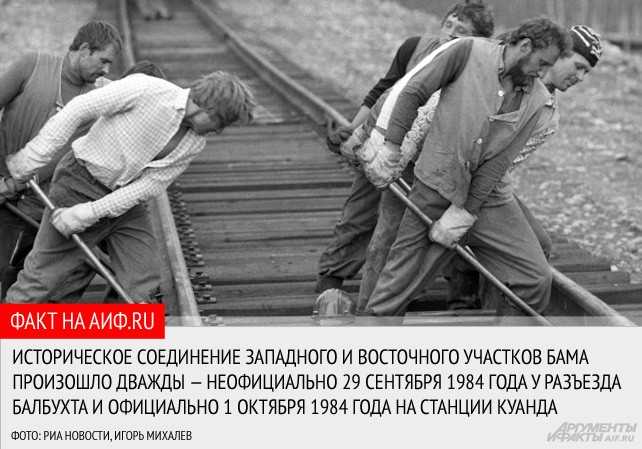

Историческая встреча строителей произошла 29 сентября 1984 года на участке Куанда – Чара в районе тогда ещё несуществующего Балбухта. Бригады Александра Бондаря (западный участок) и Ивана Варшавского (восточный участок) встретились в 16:05 местного времени на берегу реки Сюльбан.

Герои Социалистического Труда, бригадиры бригад путеукладчиков, Иван Варшавский (справа) и Александр Бондарь (слева) и Константин Мохортов, начальник Главбамстроя (в центре), на трибуне во время праздника, посвящённого укладке последнего звена Байкало-Амурской магистрали. Станция Куанда. Фото: РИА Новости / Игорь Михалев

На самом деле эта смычка произошла не так, как планировалось, из-за форс-мажорных обстоятельств. На восточном участке произошла авария на строительстве Кодарского туннеля, в результате чего пришлось строить временный обход. И тогда бригадиру путеукладчиков западного участка Александру Бондарю сказали: «Саша, на тебя вся надежда!».

Бондарь и его товарищи не подкачали. Более того, развив невероятную скорость (больше пяти километров уложенных путей в день), бригада Бондаря проскочила предполагаемое место стыка на станции Куанда и встретилась со строителями восточного участка на два дня раньше намеченного срока.

Однако в Куанду уже съехались ответственные лица, многочисленные журналисты, были подготовлены торжественные мероприятия, которые ни отменять, ни переносить не было решительно никакой возможности.

И тогда выход был найден. В Куанде сняли два звена рельсового пути, которые вновь уложили 1 октября 1984 года в торжественной обстановке. Так «золотое» звено БАМа было уложено официально.

И в Балбухте, и в Куанде установили памятники, посвящённые этому событию. Но если в Куанде он официально-монументальный, то в Балбухте стоит тот, который придумали сами строители, — две сходящиеся рельсовые колеи, на шпалах — названия станций, пройденных бригадами.

Тайга

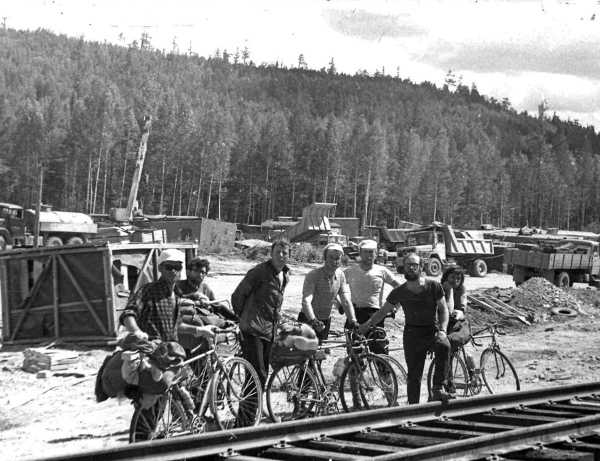

Тайга стала для бамовцев метафорой, соединявшей представления об изобилии сибирских кладовых и опасностях, связанных с попыткой их освоения. Оказавшиеся на стройке молодые люди восторженно писали своим друзьям о кишащих рыбой реках и озерах, кедровых орехах, грибах и ягодах, целебных травах и источниках.

Одновременно бескрайние таежные дебри таили в себе много незнакомого и враждебного. Непроходимые топи, быстрые горные реки, снежные лавины, морозы в минус 50 градусов, клещи и гнус в теплое время года. Для доступа к многочисленным богатствам требовалось покорить своенравную тайгу. Поэтому семантика борьбы, покорения тесно переплеталась с военной. Журналисты называли рабочих «бойцами», а их производственные достижения — «завоеваниями».

Фото: fishki.net

Фото: fishki.net

БАМ – Великая стройка эпохи СССР.

Из современной молодежи мало кто сможет ответить, что такое БАМ? А в своё время эта грандиозная стройка была на устах любого советского гражданина. Этой стройкой бредила вся молодежь, не зря БАМ называли комсомольской стройкой. Именно комсомольские отряды и железнодорожные войска были основной рабочей силой всесоюзной стройки. Молодёжь ехала на неё за романтикой и «длинным рублём». Правда не многие выдерживали адского труда в суровых сибирских условиях. Много людей возвращалось в родные края. На стройке оставались только поистине героические и сильные духом люди.

Для справки: БАМ – Байкало-Амурская Магистраль –железнодорожная ветка, которая берёт своё начало в восточной Сибири в городе Тайшет, и тянется до вод Тихого океана, а именно железнодорожной станции Советская Гавань. Общая длина железнодорожной магистрали 4300 километров. В строительстве принимало участие более двух миллионов человек.

Сама идея строительства железнодорожного сообщения от Байкала до Амура возникла в начале 20 века, как вторая, параллельная Транссибирской магистрали ветка, но на большем удалении от Государственных границ. На случай войны с Японией.

День рождения Байкало-Амурской магистрали принято считать 27 апреля 1974 года. День, когда на строительство БАМа отправился первый Всесоюзный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ. С этой даты началось активное строительство сразу нескольких веток магистрали.

Главной железнодорожной артерией считается – участок от станции Усть-Кут на реке Лена, до Комсомольска-на-Амуре. Это самая длинная линия, протяженностью 3110 км. К ней прилегают ещё две ветки, которые были построены в послевоенное время. Это участок от Тайшета до Усть-Кута и участок от Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани.

С Транссибом БАМ связан тремя отдельными участками. Бамовская – Тында, Известковая – Ургал и Волочаевка – Комсомольск.

Трасса, по которой построен БАМ очень сложная в плане строительства. Она пересекает одиннадцать полноводных рек, семь горных хребтов. Почти половина магистрали построена в условиях вечной мерзлоты и в районах с повышенной сейсмической опасности. Чтобы провести железнодорожные пути к конечной цели строителям пришлось возвести 2230 больших и малых мостов, десять тоннелей, более двух сотен станций и железнодорожных разъездов, более 60 городов и посёлков.

Чтобы хотя бы примерно представить сложность маршрута БАМа, вдумайтесь: Суммарная длина всех мостов, тоннелей, виадуков, противолавинных стен и прочих инженерных сооружений составляют треть протяженности всей Байкало-Амурской Магистрали.

Окончанием строительства считается 27 октября 1984 года. Именно в тот день было уложено символическое «золотое звено», соединившее железнодорожную ветку от Тайшета до Ванино. А постоянное движение поездов началось только 1988 году. В 1997 году Байкало-Амурская Магистраль была поделена между Восточносибирской и Дальневосточной железной дорогой.

После развала союза, про стройку забыли. Стали считать её утопическим проектом плановой экономики

Но к 2014 году новоиспечённые «эффективные менеджеры» всё же признали важность этой магистрали. И начались работы по прокладке второго пути по уже проложенному маршруту

На сегодняшний день БАМ живет и развивается. Он нужен стране, он нужен людям, и особенно тем людям, кто посвятил этой стройке всю свою жизнь.

В 2019 году, БАМ отметил свой очередной юбилей, 45 лет!

Опубликовано 2 года назад. Просмотров с момента размещения на сайте 6635

Также, Вас может заинтересовать:

Рубрика записи: Интересные факты Самый романтичный в мире тоннель — Тоннель любви.За 2 года с момета публикации, статью прочитали 6244 раз(а) У записи пока нет комментариев

Рубрика записи: Важно знать Инструкция о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования.За 6 лет с момета публикации, статью прочитали 16167 раз(а) У записи пока нет комментариев

Рубрика записи: Железнодорожные калькуляторы Расчет скорости по возвышению рельсаЗа 3 года с момета публикации, статью прочитали 8373 раз(а) У записи пока нет комментариев

Бичевоз

Бичевозами (бичиками) назывались поезда для доставки рабочих к стройучасткам, курсировавшие по завершенным перегонам магистрали. По одной из версий, сами рабочие — «бичи» — дали им название. Поезда эти имели неопрятное состояние вагонов, хаотичное распределения мест и отсутствие четкого расписания. Часто к грузовому составу просто прицепляли пассажирский вагон. В конце 1990-х — начале 2000-х годов вдоль БАМа было организовано несколько пригородных направлений, курсировавшие по ним поезда бамовцы также называли бичевозами. Это название распространилось и на поезда дальнего следования, осуществлявшие сообщение внутри БАМа (например, на поезд Северобайкальск — Чара). В этот период в районы БАМа усилился поток трудовых мигрантов, прежде всего привлекаемых заработками в золотодобывающих артелях. Время выезда очередной смены «золотодобытчиков» сопровождалось попойками, драками, рэкетом, в том числе и в поездах. Так название «бичевоз» обросло новой этимологией.

В постсоветское время пригородные и «внутрибамовские» поезда на некоторых направлениях были упразднены. В результате функция перевозки пассажиров вновь вернулась к рабочим поездам железнодорожников, которые в новейшее время стали именовать окурками из-за неполного, усеченного размером состава.

Фото: cont.ws

Фото: cont.ws

Первой станции БАМ более 75 лет

О несомненной пользе второй ветки Транссиба в полный голос заговорили и в первые годы после окончания Гражданской войны. Уже в год смерти Ленина, в 1924 году, 85 лет назад, Совет Труда и Обороны СССР утвердил перспективный план строительства железных дорог страны, где обозначен проект будущего «Второго Транссиба». Если кто-то из послевоенного поколения советских людей решил, что полное название «Байкало-Амурская магистраль» родилось после XVII съезда ВЛКСМ, в апреле 1974 года, он глубоко ошибается. Аббревиатура БАМ впервые появилась в 1932 (!) году, а несколько месяцев спустя на карте появляется станция БАМ Транссибирской железной дороги.

О несомненной пользе второй ветки Транссиба в полный голос заговорили и в первые годы после окончания Гражданской войны. Уже в год смерти Ленина, в 1924 году, 85 лет назад, Совет Труда и Обороны СССР утвердил перспективный план строительства железных дорог страны, где обозначен проект будущего «Второго Транссиба». Если кто-то из послевоенного поколения советских людей решил, что полное название «Байкало-Амурская магистраль» родилось после XVII съезда ВЛКСМ, в апреле 1974 года, он глубоко ошибается. Аббревиатура БАМ впервые появилась в 1932 (!) году, а несколько месяцев спустя на карте появляется станция БАМ Транссибирской железной дороги.

В 1935 году поселок, от которого начинают прокладывать рельсы до Тынды, расширяется, в нем строят много зданий барачного типа. Правда, в 1937 году тов. Сталин вдруг осознал, что нет нужды платить рабочим за столь тяжкий труд, если есть возможность отправить сюда, образно говоря, пол-страны, облачив последних в тюремные робы. Именно безвинно пострадавшие граждане составляли первые ударные отряды будущей великой стройки.

Через год, в 1938 году, открылось рабочее движение на участке БАМ-Тында, в одном из самых тяжелых, 1941 году, на участках Известковая-Ургал и Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Но уже в январе 1942 по решению Государственного Комитета обороны с построенного к этому времени участка БАМ-Тында были сняты звенья пути и мостовые фермы для строительства железнодорожной линии Сталинград-Саратов-Сызрань-Ульяновск (Волжская рокада). А в трудном 1943 году ГКО принял решение в короткие сроки построить железную дорогу Комсомольск -Советская Гавань, по которой открылось движение уже в в июле 1945 года.

Нет нужды, наверное, описывать подробно, в каком году какой участок заработал. Можно отметить только две вехи в строительстве БАМа после 1974 года. 14 сентября 1975 г. уложено «серебряное» звено линии Тында — Чара. А 27 октября 1984 года БАМ «закольцевалась», было открыто «сквозное» движение по всей магистрали. Правда, к тому времени еще не был достроен Северомуйский тоннель, о котором говорилось выше, поэтому поезда пустили в обход. Вот только по всем канонам железной дороги эксплуатация пассажирских поездов на этом направлении была под вопросом, на отдельных участках крутизна подъемов достигала до 40%.

Но это были мелочи по сравнению с тем энтузиазмом, с которым молодежь ехала на БАМ. Русские, украинцы, белорусы, армяне, грузины, латыши, литовцы. Это был настоящий советский интернационализм. Часто «добровольцы» в вагонах распевали песню Владимира Шаинского и Михаила Пляцковского, где были такие слова:

«Дорога железная, Как ниточка, тянется… А то, что построено, Все людям останется».

Справедливости ради, следует сказать, что острословы тут же переделали последнюю строчку. Так что шутки ради этот припев распевали так:

«Дорога железная, Как ниточка, тянется… А то, что построено, Китайцам достанется».

Шефы

Строительством вокзалов и постоянных поселков для будущих железнодорожников занимались шефские организации, сформированные в составе союзных и республиканских министерств и ведомств. В процесс были вовлечены 13 республик СССР и 22 автономии РСФСР. Обычно типовая застройка предусматривала двух-, трех- и пятиэтажные кирпичные и панельные дома, спроектированные с учетом высокой сейсмичности бамовских территорий. Каждая шефская организация разрабатывала генплан поселения, заботилась об особом архитектурном облике зданий, стремясь придать ему национальные черты. Такие микрорайоны называли по «шефам»: БелБАМ (белорусский), ЛатБАМ (латвийский)…

От скепсиса Гайдара до оптимизма Путина

Байкало-Амурской магистрали выпала особая судьба. БАМ стал последним из крупных инфраструктурных проектов времён Советского Союза и, пожалуй, самым спорным из них.

Во времена перестройки и постсоветский период БАМ бичевали за нерентабельность, называли памятником советской гигантомании.

Не обошлось из без едких замечаний главного экономиста новой России Егора Гайдара: «Проект строительства Байкало-Амурской магистрали — характерный пример социалистической «стройки века». Проект дорогой, масштабный, романтический — красивые места, Сибирь. Подкреплённый всей мощью советской пропаганды, экономически абсолютно бессмысленный. Дороги умели строить — это не производить конкурентоспособную продукцию или хорошие товары народного потребления. Беда в том, что никто так и не задумался над элементарным вопросом: „А зачем мы строим эту дорогу? Что мы собираемся по ней возить и в какую сторону?«».

Однако к началу второго десятилетия XXI века отношение к БАМу вновь кардинально изменилось. В год 40-летия начала стройки и 30-летия её завершения президент России Владимир Путин объявил о начале проекта «БАМ-2».

«В начале 2000-х годов стало очевидно, что БАМ в высшей степени востребован, но и его уже не хватает. Сегодня, вы знаете, мы ведём работу над тем, чтобы расширить возможности БАМа и закрепить за нашей страной статус мощной транспортной державы, через которую легко, комфортно и выгодно в экономическом смысле работать», — заявил президент.

На модернизацию БАМа и обновление Транссиба из Фонда национального благосостояния направлено 150 миллиардов рублей.

«БАМ был не только колоссальной стройкой, но и большим вызовом для страны, он имел и военно-стратегическое значение, и народно-хозяйственное, работа проходила в очень сложных климатических, идеологических условиях, по сути, требовала огромного напряжения сил всего государства и, прежде всего, тех людей, которые там работали, которые совершили трудовой подвиг, это без всякого сомнения», — сказал Путин во время телемоста, посвящённого началу нового проекта на БАМе.

Культур-мультур

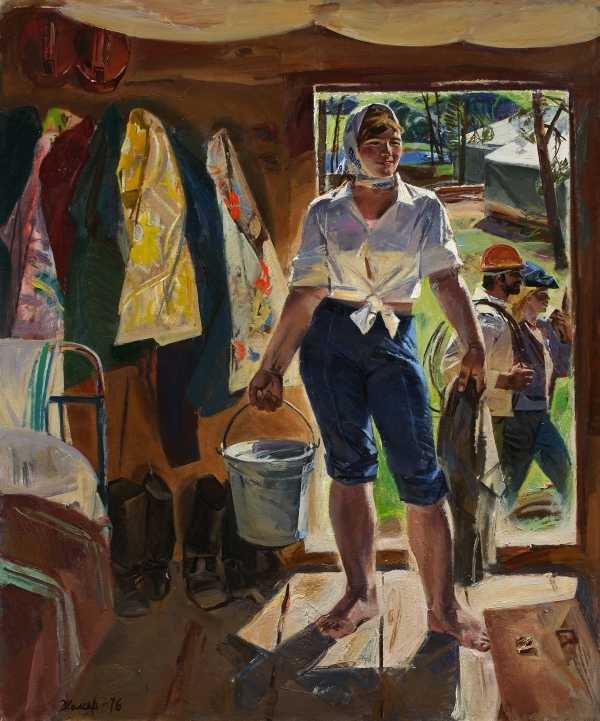

Вячеслав Жемерикин. Дежурная Надя. Из цикла «Мы на БАМе». 1976 год

Вячеслав Жемерикин. Дежурная Надя. Из цикла «Мы на БАМе». 1976 год

В 1970–80-е годы вся пропаганда и официальная культура CCCР работали для БАМа как великой советской стройки, магистрали века. «Бамовцами» называли непосредственных участников стройки. Согласно коллективным представлениям, возникшим на стыке советской пропаганды о БАМе и реалий местной жизни, настоящего бамовца отличали созидательность, коллективизм, готовность всегда прийти на помощь и бескорыстие.

Композиторы писали песни, художники создавали картины, писатели и журналисты писали книги и очерки, кинорежиссеры снимали фильмы. Большая часть фильмов о БАМе — документальные. Самый масштабный из этих проектов — «Кинолетопись БАМа», снимавшаяся 16 лет, с 1974 по 1990 год. Художественных лент немного, к удивлению, не очень много — «Впереди океан» (Владимир Лаптев,1983), «Десант на Орингу» (Михаил Ершов, 1979), «Лучшая дорога нашей жизни» (Александр Воропаев, 1984), «Мужество» (Борис Савченко, 1980)… Известные артисты ехали на БАМ агитпоездами. Через полтора года после того, как БАМ был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, осенью 1975 года, в Тынду, столицу БАМа, отправился первый поезд. Состав из пяти вагонов красного цвета, прозванный «красным эшелоном», курсировал по БАМу, устраивая концерты, кинопоказы, выставки и лекции. Только за первый год рейсов он прошел 40 тысяч километров — один виток вокруг земного шара. В тайгу ехали Иосиф Кобзон, ВИА «Самоцветы» и «Песняры» и даже американский артист Дин Рид, новые фильмы и книги, а также репродукции картин из Третьяковки, Эрмитажа и Русского музея. В поезде были клуб, библиотека и кабинет комсомольского активиста. Успех агитпоезда был огромный — люди с детьми проходили по 12 километров по тайге на лыжах, чтобы послушать лекцию о живописи, а потом столько же шли обратно. За все годы стройки агитпоезд прошел по БАМу около 500 тысяч километров…

Фото: irkutsk.news

Фото: irkutsk.news

И РАДОСТИ, И ГОРЕСТИ

Друг привез с юбилейных мероприятий фотокарточки, которые я рассматриваю. Вот командир отряда имени XVII съезда ВЛКСМ Виктор Лакомов — не на югах, а в Тайшете живет — обходит ныне здравствующих бойцов. Вот прославленный бригадир Александр Бондарь сугубо по-товарищески обнимает в Тынде какую-то ветеранку. Улыбки, радостные лица…

Но кроме фотокарточек есть еще и слова. Изготовители текстов про юбилейные мероприятия хотели будто бы перещеголять всю глюкозу 70-80-х годов прошлого века. И никто из этой уважаемой когорты ни словом не обмолвился о том, что в чисто житейском плане бамовцам жилось ой как плохо.

Прояснил мне насчет этой беды тот же Виктор Лакомов, когда рассказывал, как поезд с его отрядом с Ярославского вокзала в апреле 1974-го отправился без него, командира. А он, оказывается, ждал встречи с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным.

— Алексей Николаевич заверил: сделано будет все возможное, чтобы мы не нуждались ни в чем по части снабжения. И слово свое сдержал, — сказал Лакомов.

Ключевое слово здесь — «снабжение». Люди, которые строили Северный Транссиб, по управленческой механике того времени рассматривались как потребители: им надо было платить хорошие деньги, чтобы они могли хорошо питаться и покупать на хорошие зарплаты ковры и дубленки.

Выполнил свое обещание Косыгин. И бамовцы-первопроходцы в долгу не остались. В Звездном, где начинала свой путь половина отряда, школу успели построить к 1 сентября. Вышли из палаток. А вот дальше с годами стало труднее.

— Мы строили бассейны под личиной емкостей для тушения пожаров и спортзалы под видом складов, — смеялся заместитель начальника Бамтрансстроя Анатолий Фролов, вспоминая свою управленческую молодость на западном участке в бытность начальником строительно-монтажного поезда. — Имели за это выговоры. У меня их, кажется, семь. Больше ни у кого из руководителей СМП, по-моему, не было.

Но и Фроловых таких больше не было. Да и отряды с их верой в голубые города составляли где-то один процент от общей массы строителей. Многие, если не сказать большинство, ехали за «жигулями». Подписывался целевой договор: стоимость выбранной подписантом модели ВАЗа делилась на 36 месяцев, и эта сумма получалась у большинства в районе месячного заработка. Чтобы покупать еду, нужно было, чтобы работал второй член семьи, попросту говоря, жена. А для этого требовалось одно: чтобы дети ходили в ясли, в детсад.

Про ясли лучший из премьеров советской эпохи не подумал. Он держал в голове все тот же, сохранившийся с 1930-х годов образ транспортного строителя: человек с чемоданчиком, в котором лежат 20 пачек «Беломора» да пара сменного нательного белья. Какие такие ясли?

Длинный рубль

БАМ стал первой комсомольской стройкой, где идея работать не только из чистого энтузиазма приобрела некоторую гласность. Руководство страны не жалело средств на привлечение новых бамовцев. К зарплате работников устанавливался районный коэффициент 1,7. При этом часть районов приравняли к Крайнему Северу, и работающие там получали по 10 % к заработку ежегодно, пока общее число процентов не доходило до 50, то есть через пять лет после начала работы зарплата увеличивалась в полтора раза. Но и это еще не все: всем бамовцам при поступлении на работу выплачивалось единовременное пособие в размере 50 % среднемесячного заработка («подъемные»).

В первые годы существовала также надбавка за передвижной характер работ («колесные») в размере 40% от оклада. С учетом всех надбавок бамовцы зарабатывали в несколько раз больше, чем в среднем по СССР.

В отношении к деньгам вообще ярко проявлялись особенности бамовского быта: сбережения держали под матрацем, в чемодане с личными вещами или прикроватной тумбочке. В комнатах и квартирах не было замков. Если кому-то срочно требовались деньги, он мог самостоятельно одолжить их у соседа, даже если его не было дома.

Возможностей истратить заработанное было немного. В результате многие бамовцы делали солидные накопления, которые использовали на приобретение кооперативной квартиры на «Большой земле», дорогостоящих и статусных по советским меркам вещей (одежда, мебель, техника), путешествия, помощь родственникам. Многие просто откладывали деньги на сберкнижку, рассчитывая накопить на всю оставшуюся жизнь.

Привычка бамовцев сорить деньгами на «Большой земле» бросалась в глаза. Легендарные бамовские заработки нашли отражение в фольклоре, когда строчку из известной песни «А я еду за туманом» переделали в: «А я еду, а я еду за деньгами, за туманом едут только дураки» …

Фото: turizmvnn.ru

Фото: turizmvnn.ru

НЕ ВПИСАЛИСЬ В НОВЫЕ РЕАЛИИ

Деньги на БАМе, конечно, были. Но при оценке человека они не значили ничего.

Ушел Михаил Калашников, который вынес из горящего вагончика знамя отряда «Крымский комсомолец». Ушел Саша Гомбоев — журналист Бурятского областного радио, который первым сообщил о находке на Шаман-горе самолета ТБ-3.

Примерно за полмесяца до того, как его найдут повесившимся в одном из кабинетов Дома печати в Улан-Удэ, он позвонит мне и скажет: «Никакого смысла в дальнейшем не вижу».

Повесится на вожжах командир отряда «Комсомолец Бурятии» Михаил Кокорин — человек, предложивший в дальнейшем, когда БАМ обрастет Прибамьем, переименовать поселок Таксимо в город Корчагин. Недотерпели.

Владимир Медведев,

собкор газет

«Правда Бурятии» и

«Комсомольская правда» в

1985-1990 годах.

Фото: ИТАР-ТАСС/В. Христофоров,

Балок и засыпуха

Бало́к — перестроенный вагончик или другая приспособленная под жилище постройка. Засыпухой (засыпушкой, насыпнушкой) называли строение с двойными дощатыми стенами, между которыми засыпался теплоизоляционный материал — чаще всего древесные опилки, угольный шлак, грунт. Поскольку и балки, и засыпухи были нелегальными, самовозведенными постройками, то со временем балками стали называть любой самострой, включая домики из бруса («брусовой балок»). Другой особенностью балка являлось наличие небольшого огороженного участка, где находились хозяйственные постройки, ставилась теплица и т. д.

Отапливались такие жилища, так же как и палатки, буржуйками, реже кирпичными печами. Дрова жители добывали самостоятельно, так как от рубки просек оставалось много леса.

![Бам: рождение программы [1981 аганбегян а.г., ибрагимова з.м. - сибирь не по наслышке]](http://paoloayroni.ru/wp-content/uploads/0/a/c/0acebb9c4dfee67fc2d464e5e932aeea.jpeg)

![Бам: рождение программы [1981 аганбегян а.г., ибрагимова з.м. - сибирь не по наслышке]](http://paoloayroni.ru/wp-content/uploads/1/b/9/1b9e1bd004376fc795ec49ff23e46a54.jpeg)