История создания

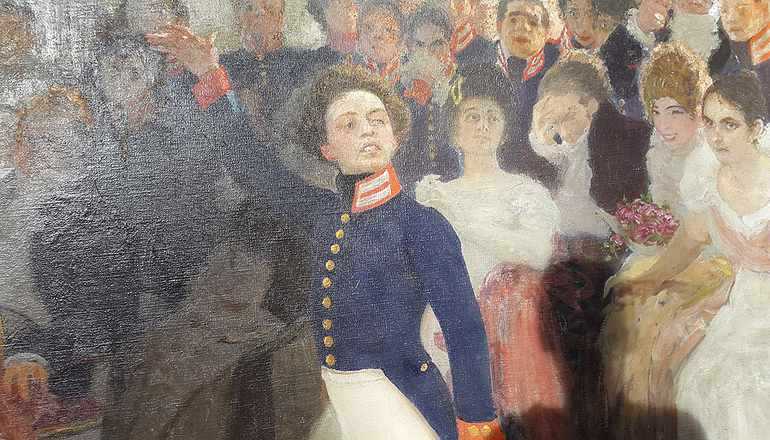

Пушкину Репин посвятил сразу две картины. Первая работа была заказана художнику в 1910 году Лицейским обществом. Это был подарок к столетию Императорского Царскосельского лицея. Планировалось, что на картине Репина Пушкин читает стихи Державину. Чтобы помочь художнику, лицеисты решили даже устроить инсценировку знаменитого экзамена.

Репин принялся за работу с воодушевлением, чем удивил своих заказчиков, которые желали сначала получить небольшое полотно. Сам же Илья Ефимович выбрал холст размером 2 на 4 метра, но в итоге он написал полотно меньших размеров. Свою первую картину Репин назвал «А. С. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года». В настоящее время эта репродукция хранится в Петербурге во Всероссийском музее имени Пушкина.

Но картина на огромном холсте осталась и получила название «А. С. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1915 года читает свою поэму «Воспоминания в Царском Селе». Сначала полотно было показано на одной из выставок передвижников, затем её приобрёл первый президент Чехословакии, и она до сих пор хранится в Праге.

Краткий анализ

Современники отмечали поразительное сходство портрета с подлинником. Вместе с тем считалось, что у Пушкина настолько живое выражение лица, что его очень сложно рисовать. В лицее говорили, что у него «взгляд обезьяны с тигром».

Работы кисти Василия Андреевича Тропинина отличаются точностью деталей. Мастер умел талантливо выполнять особенности внешности. В портрете Пушкина Тропинин смог изобразить живое выражение лица, типичное для поэта. Кажется, что подвижный и энергичный Александр Сергеевич через секунду повернет голову и посмотрит на зрителя, а затем резко встанет. Те, кто знал Пушкина лично, подтверждали, что у него был именно такой взгляд, когда он обдумывал свои гениальные произведения.

Тропинин выбрал из палитры темные и сероватые нейтральные цвета. Простая одежда и отсутствие обстановки служат одной цели — выделить лицо поэта и сохранить его для потомков, показать характер.

Художник не стал приукрашивать внешность «солнца русской поэзии». Пушкин никогда не считался красивым или даже просто приятным на вид. На портрете заметно, насколько неказиста внешность гения

Но об этом быстро забываешь, так как внимание переходит на одухотворенный и богатый внутренний мир мэтра пера, гениально переданный художником.

Тропинин показал процесс создания великих стихов. Пушкин на полотне находится во власти вдохновения. Он словно отсутствует в бренном мире и смотрит вдаль, видя то, что непостижимо для простых людей. На полотне запечатлен момент рождения шедевра.

Тропинин смог достоверно описать внешность и характер великого российского поэта. Мастер не только спас от небытия внешние черты молодого Пушкина, но и показал его глубокий внутренний мир.

Вступление

На берегу пустынных волнСтоял он, дум великих полн,И вдаль глядел. Пред ним широкоРека неслася; бедный чёлнПо ней стремился одиноко.По мшистым, топким берегамЧернели избы здесь и там,Приют убогого чухонца;И лес, неведомый лучамВ тумане спрятанного солнца,Кругом шумел. И думал он:Отсель грозить мы будем шведу,Здесь будет город заложенНа зло надменному соседу.Природой здесь нам сужденоВ Европу прорубить окно,Ногою твердой стать при море.Сюда по новым им волнамВсе флаги в гости будут к нам,И запируем на просторе.Прошло сто лет, и юный град,Полнощных стран краса и диво,Из тьмы лесов, из топи блатВознесся пышно, горделиво;Где прежде финский рыболов,Печальный пасынок природы,Один у низких береговБросал в неведомые водыСвой ветхой невод, ныне тамПо оживленным берегамГромады стройные теснятсяДворцов и башен; кораблиТолпой со всех концов землиК богатым пристаням стремятся;В гранит оделася Нева;Мосты повисли над водами;Темно-зелеными садамиЕе покрылись острова,И перед младшею столицейПомеркла старая Москва,Как перед новою царицейПорфироносная вдова.Люблю тебя, Петра творенье,Люблю твой строгий, стройный вид,Невы державное теченье,Береговой ее гранит,Твоих оград узор чугунный,Твоих задумчивых ночейПрозрачный сумрак, блеск безлунный,Когда я в комнате моейПишу, читаю без лампады,И ясны спящие громадыПустынных улиц, и светлаАдмиралтейская игла,И, не пуская тьму ночнуюНа золотые небеса,Одна заря сменить другуюСпешит, дав ночи полчаса.Люблю зимы твоей жестокойНедвижный воздух и мороз,Бег санок вдоль Невы широкой,Девичьи лица ярче роз,И блеск, и шум, и говор балов,А в час пирушки холостойШипенье пенистых бокаловИ пунша пламень голубой.Люблю воинственную живостьПотешных Марсовых полей,Пехотных ратей и конейОднообразную красивость,В их стройно зыблемом строюЛоскутья сих знамен победных,Сиянье шапок этих медных,На сквозь простреленных в бою.Люблю, военная столица,Твоей твердыни дым и гром,Когда полнощная царицаДарует сына в царской дом,Или победу над врагомРоссия снова торжествует,Или, взломав свой синий лед,Нева к морям его несетИ, чуя вешни дни, ликует.Красуйся, град Петров, и стойНеколебимо как Россия,Да умирится же с тобойИ побежденная стихия;Вражду и плен старинный свойПусть волны финские забудутИ тщетной злобою не будутТревожить вечный сон Петра!Была ужасная пора,Об ней свежо воспоминанье…Об ней, друзья мои, для васНачну свое повествованье.Печален будет мой рассказ.

Études

Композитор

Ференц Лист

Жанр

фортепианные

Страна

Венгрия

Большое внимание Ференц Лист уделял этюдам, углубив, подобно Шопену, их художественно-образное содержание. «Виртуозность,— говорил он,— не пассивная служанка композиции, ибо от ее дуновения зависит как жизнь, так и смерть доверенного ей художественного произведения

Она может придать музыкальному сочинению весь блеск своей красоты, свежести и вдохновения, но может также извратить его, сделать плохим, изуродовать». Новое понимание виртуозности, которая «нужна для того, чтобы художник мог полностью высказаться»,— завоевание романтического искусства

«Виртуозность,— говорил он,— не пассивная служанка композиции, ибо от ее дуновения зависит как жизнь, так и смерть доверенного ей художественного произведения. Она может придать музыкальному сочинению весь блеск своей красоты, свежести и вдохновения, но может также извратить его, сделать плохим, изуродовать». Новое понимание виртуозности, которая «нужна для того, чтобы художник мог полностью высказаться»,— завоевание романтического искусства.

Пятнадцатилетним юношей Лист задумал создать цикл из сорока восьми этюдов во всех мажорных и минорных тональностях, из которых написал и опубликовал двенадцать (1826). Это были еще технические упражнения для развития беглости пальцев, напоминавшие этюды его учителя Черни. Спустя двенадцать лет Лист вновь вернулся к своему замыслу и, коренным образом переработав упражнения, превратил их в «Большие этюды» (1838). Но и эта редакция не удовлетворила его: в 1851 году была создана третья редакция — «Этюды высшего исполнительского мастерства» («Трансцендентные этюды»); в них десять пьес из двенадцати получили программные названия.

Этюды разнообразны по техническим приемам и содержанию. В них, согласно классификации Листа, представлены четыре вида фортепианной техники: а) октавы и аккорды, б) тремоло, в) двойные ноты, г) гаммы и арпеджио. Вместе с тем пейзажные зарисовки соседствуют с фантастическими сценами, а лирические настроения — с героическими.

Свободно-импровизационная «Прелюдия» (№ 1, C-dur) вводит в цикл. За ней следуют стремительный этюд в характере токкаты (№ 2, a-moll) и светлый, задумчивый «Пейзаж» (№ 3, F-dur), близкий по настроению «Первому году странствий». Остро драматичен «Мазепа» (№ 4, d-moll), снабженный цитатой из одноименного стихотворения Гюго. «Блуждающие огни» (№ 5, B-dur) заставляют вспомнить причудливо фантастические пьесы Мендельсона или Берлиоза.

Затем идут три героических этюда — «Видение» (№6, g-moll), навеянное торжественной картиной погребения Наполеона, «Героика» (№ 7, Es-dur) в характере блестящего марша и мрачно фантастическая «Дикая охота» (№ 8, c-moll).

Героические образы сменяются лирическим «Воспоминанием» (№ 9, As-dur), с нежной, певучей мелодией и свободно-импровизационным изложением в духе шопеновских ноктюрнов. Скорбные вздохи, стоны, страстная мольба слышатся в стремительно прерывистой мелодии следующего этюда (№ 10, f-moll). Спокойны и величавы «Вечерние гармонии» (№11, Des-dur). Завершает цикл «Метель» (№ 12, b-moll) — вновь пейзажная зарисовка вихревого движения.

Следующий цикл этюдов связан с увлечением Листа исполнительством Паганини. Как и многие другие композиторы (Шуман, Брамс, позже Рахманинов), он задумал передать на фортепиано совершенную технику итальянского скрипача, не копируя скрипичных приемов, но воссоздавая их в соответствии со спецификой своего инструмента. Этому посвящены «Большие этюды по Паганини» (первая редакция — 1838, окончательная — 1851), среди которых наибольшую популярность завоевали №3 («Кампанелла» gis-moll) и № 6 (a-moll); обе пьесы написаны в вариационной форме.

Помимо названных двух сборников, имеются у Листа и другие программные этюды, отмеченные значительным содержанием. Так, поэмный склад присущ «Шуму леса», где переданы излюбленные романтиками образы природы (ср. аналогичную картину в опере Вагнера «Зигфрид»), и «Хороводу гномов», предвосхищающему сказочно-фантастические пьесы Грига (оба этюда созданы около 1863 года).

М. Друскин

Фортепианное творчество Листа →

Публикации

Сольный концерт Даниила Трифонова в Москве 01.12.2014 в 12:43

«Трансцендентные этюды» в исполнении Лазаря Бермана 10.09.2014 в 16:29

История создания

В самом начале истории создания поэмы писатель находился в Болдинском поместье. Он много размышлял об истории российского государства, о его правителях и самодержавной власти. В то время общество разделялось на два типа людей: одни полностью поддерживали политику Петра Великого, относились к нему с обожанием, а другой тип людей находил в великом императоре сходство с нечистой силой, считали его исчадием ада и соответственно к нему относились.

Писатель прислушивался к разным мнениям о правлении Петра, итогом его размышлений и сбора различной информации стала поэма «Медный всадник», завершившая его болдинский период творчества, год написания поэмы – 1833.

Посмотрите, что еще у нас есть:

для самых рациональных —

Краткое содержание «Медный всадник»

для самых нетерпеливых —

Очень краткое содержание «Медный всадник»

для самых компанейских —

Главные герои «Медный всадник»

для самых занятых —

Читательский дневник «Медный всадник»

для самых крутых —

Читать «Медный всадник» полностью

Творчество

Первым учителем Ваньковича в живописи был будущий генерал ордена иезуитов Габриэль Грубер, миниатюрист. Уроженец Вены, он много рисовал для польского короля Станислава Августа.

Молодой Ванькович в свободное от учёбы время читал старые книги, собранные в библиотеке иезуитов, и копировал картины, находящиеся в монастыре. Заканчивая шестой класс, он уже умел рисовать миниатюры и портреты маслом, совершенствуя рисунок и цвет.

Но только Вильно дал по настоящему проявиться таланту 16-ти летнего юноши. Он записался в Виленский университет, и его приняли на факультет рисования после представления своих работ.

Вскоре, на первой художественной выставке факультета изящных искусств, молодой художник получает широкое признание своего творчества, превосходя своих коллег получением первой награды.

Около 1821 года Ванькович знакомится в университете с земляком ― Адамом Мицкевичем. Они слушали один и тот же курс лекций, быстро подружились. Их отношения стали особо близки после того, как миниатюра панны Верещаковской, которая очень нравилась Мицкевичу, попала в его руки. За это поэт поблагодарил художника стихотворением «Do malarza» («Художнику»). От этого времени остался пастельный рисунок Мицкевича с натуры.

Профессора любили Ваньковича за скромность, а больше всех гордился им сам Ян Рустем, в то время они работали в одной мастерской. Ваньковича направили от Виленского университета на обучение в Императорскую Академию художеств в течение четырёх лет. Награждался медалями Академии: малая серебряная (1825), большая серебряная (1826), малая золотая (1827) за программу «Подвиг молодого киевлянина». Получил звание «назначенного в академики» портретной живописи (1832).

После четырёх лет обучения в Академии художеств вернулся обратно в Слепянку.

После 1830 года рисование миниатюр перестало интересовать художника, его привлекало теперь только историческая тематика, и только в этом направлении он хотел работать.

Однако и до его имения в Слепянке дошло влияние науки Анджея Товяньского. Это негативно отразилось на творческом запале художника. Вначале в нём ещё был жив давний энтузиазм. Ванькович был человеком амбициозным, но успехи в Вильно и Петербурге не имели продолжения. Однако, в сорокалетнем художнике вновь пробудилась жажда новых успехов. Он оставил свой дом и страну, и уехал за границу.

В Париже он приобщился к белорусско-польской эмигрантской среде, вновь оказался близ Адама Мицкевича. Здесь Ванькович подпал под сильное влияние мистицизма и товианизма. Единственным настоящим другом среди этой духовной борьбы оставался Мицкевич, к которому он переехал в последние дни своей жизни.

Творчество связано с художественной жизнью Беларуси и России. Автор портретов А. Мицкевича, А. Горецкого, М. Шимановской, К. Липинского, Э. и С. Хоминских, А Товянского, А. Монюшко и др. Примечательны картины «Подвиг молодого киевлянина при осаде Киева печенегами в 968 году», «Мицкевич на скале Аю-Даг» (1828), «Наполеон у костра» (1834). Среди работ литографии «Автопортрет», «Голова старика», рисунки «Вид руин в Италии», «Пейзаж».

Биография

Родился в среднезажиточной дворянской (шляхетской) семье игуменского уездного судьи Мельхиора Ваньковича и Схоластики Горецкой, сестры известного польского поэта Антония Горецкого.

Детские годы прошли в Слепянке (ныне — микрорайон Минска). Учился в Полоцком иезуитском коллегиуме, затем в Виленском университете (1818—1824) у Яна Рустема и в Петербургской Академии художеств (с 1824).

Позже жил в имении Ваньковичей в Слепянке (ныне ул. Филимонова, дом сохранился), там же бывали его друзья ― Станислав Монюшко, Винцент Дунин-Марцинкевич и др. Имел усадьбу в тогдашнем пригороде Минска Малой Слепянке (дом не сохранился), где устроил мастерскую.

В 1839 выехал за границу.

Имя В. Ваньковича носят улицы в Минске и Гродно.

Карл Черни

Безусловно, самым известным автором этюдов для фортепиано является Карл Черни. Он написал более тысячи произведений такого рода. Его этюды предназначены для разных уровней и типов техники. Многие его пьесы этого жанра составляют целые циклы, например, «Школа фуги», «Школа беглости пальцев» и так далее. Его этюды больше других используются в музыкальных учебных заведениях. Он был не только композитором, но ещё и выдающимся педагогом. Его учениками были: Сигизмунд Тальбек, Ференц Лист, Теодор Куллак, Леопольд де Мейер и многие другие. К. Черни написал более 800 произведений только для тренировки беглости пальцев и исполнительской техники.

Цветовая гамма

Чтобы выделить своего героя на общем фоне, автор картины «Пушкин на экзамене в лицее» использовал светлые тона. Основные цвета холста:

- белый,

- чёрный,

- красный.

У Александра Сергеевича светлое лицо и белоснежные панталоны. Особо выделяются белые пуговицы на фраке. Стол, расположенный на полотне слева, покрыт красным сукном. Такого же цвета и одежда Державина. Белые напольные узоры сочетаются с красными оттенками.

Все цветовые оттенки насыщенные, поэтому картина «Пушкин на экзамене в Царскосельском лицее» завораживает. С обеих сторон зала есть окна, украшенные малиновыми шторами. Ещё больше света и яркости картине придают огромные зеркала, которые украшают стены. С потолка свисают роскошные люстры.

Выпускники лицея одеты в парадную форму: белые штаны и высокие ботфорты чёрного цвета. Пушкин изображён художником торжественно. Он вышел на середину зала, выставил одну ногу вперёд, а руку поднял. Запрокинув голову, Александр Сергеевич стал читать свои стихи. Для него это первое публичное выступление.

Стоит при описании картины обратить внимание на то, что автор удачно подобрал цвета и успешно провёл контраст между чёрным и белым

Образец сочинения

Илья Ефимович Репин — гениальный художник, создавший множество великолепных картин. Самой значительной его работой является холст о том, как Александр Пушкин читает своё стихотворение на выпускном экзамене в лицее. Но у художника есть и другие популярные холсты:

- «Не ждали».

- «Иван Грозный и его сын Иван».

- «Лучший друг человека».

- «Летний пейзаж».

- «Иуда».

Как известно, Илья Репин изобразил на своём полотне реальный исторический случай. Все воспитанники сдавали публичный экзамен, пройдя первый курс обучения в Царском лицее. Они должны были пройти испытания по нескольким предметам: французскому языку, математике, физике и т. д. Чтобы оценить уровень подготовки выпускников, преподаватели пригласили известного поэта Державина.

Автор полотна изобразил огромный и просторный зал, посреди которого расположен стол, украшенный красной скатертью с бахромой. За ним сидят экзаменаторы и внимательно слушают каждого выступающего. Есть в зале и другие значимые лица аристократического происхождения — это военные, представители духовенства и знать.

На картине показано, как на середину зала выходит эмоциональный темноволосый юноша. Он ставит одну ногу вперёд и уверенно начинает читать стихи

Своей уверенностью и эмоциональностью он привлекает внимание всех, кто находится в помещении. Кажется, что в эти торжественные минуты всё затихло — так чувственно и проникновенно читал Пушкин стихи

На юного литератора с восхищением смотрят экзаменаторы, а Державин, который и сам прославился как поэт, даже немного привстал от удивления. Он поражён глубиной таланта юного дарования. Впоследствии он всегда с теплотой отзывался о своем ученике-лицеисте.

Зал, где проходит выпускной экзамен, огромный и светлый

Стены оформлены под мрамор, привлекают внимание и колонны. Зеркала на стенах отражают Пушкина, экзаменаторов, других выпускников и зрителей

Это полотно Репина вызывает у меня лишь только положительные эмоции. Хочется хорошо учиться, чтобы на экзамене поразить своих учителей и вызвать у них гордость за то, что они смогли научить меня быть таким же эмоциональным и ничего не бояться.

Композиция

Гениальная идея Пушкина в особенностях композиции поэмы служит доказательством творческого мастерства поэта. Большое вступление, посвященное Петру Первому и возведённому им городу, может читаться как самостоятельное произведение.

Язык поэмы вобрал в себя всё жанровое своеобразие, подчёркивая отношение автора к описываемым им событиям. В описании Петра и Петербурга язык пафосный, величавый, полностью гармонирующий с обликом императора, великого и могущественного.

Совершенно другим языком идёт повествование о простом Евгении. Повествовательная речь о герое идёт простым языком, отражает суть «маленького человека».

Величайший гений Пушкина отчетливо виден в этой поэме, она вся написана одним стихотворным размером, но в разных местах произведение звучит совершенно по-разному. Две части поэмы, следующие за вступлением, также могут считаться отдельным произведением. В этих частях рассказывается об обычном человеке, потерявшем любимую девушку в результате наводнения.

Евгений винит в этом Петра (памятник), подразумевая в нём самого императора – самодержца. Человек, мечтающий о простом человеческом счастье, потерял смысл жизни, лишившись самого дорогого – потерял любимую девушку, своё будущее. Евгению кажется, что Медный всадник гонится за ним. Евгений понимает, что самодержец жесток и безжалостен. Раздавленный горем, молодой человек сходит с ума, а потом и умирает, оставшись без смысла жизни.

Можно прийти к выводу, что таким образом автор продолжает тему «маленького человека», развитую им в русской литературе. Этим он доказывает, насколько деспотично правление по отношению к простому народу.

Тема

В «Медном всаднике» отображена одна из главных тем – власть и маленький человек. Автор размышляет об управлении государством, о столкновении маленького человека с огромной махиной.

Сам смысл названия – «Медный всадник» – заключает в себе основную мысль поэтического произведения. Памятник Петру выполнен из бронзы, но автор предпочёл другой эпитет, более тяжеловесный и мрачный. Так посредством выразительных художественных средств, поэт обрисовывает мощную государственную машину, для которой безразличны проблемы маленьких людей, страдающих от власти самодержавного правления.

В данной поэме, конфликт маленького человека с властью не имеет своего продолжения, человек настолько мелок для государства: «лес рубят – щепки летят».

По-разному можно судить о роли одной личности в судьбе государства. В своём вступлении к поэме автор дает характеристику Петра Первого как человека поразительного ума, дальновидного и решительного. Находясь у власти, Пётр смотрел далеко вперёд, он думал о будущем России, о её мощи и несокрушимости. О действиях Петра Великого можно судить по-разному, обвиняя его в деспотизме и тирании по отношению к простому народу. Нельзя оправдать действия правителя, строившего власть на костях людей.

Картинные герои

Хоть с первого взгляда кажется, что на полотне только один главный герой, на холсте изображено много персонажей, но все они необходимы для фона. На переднем плане зритель видит юного поэта Пушкина, стоящего перед экзаменаторами и читающего своё стихотворное произведение, которое посвятил дружбе в лицее. Стихотворение поэт держит в руке, чтобы подсмотреть текст, если забудет.

Экзаменаторы слушают Пушкина внимательно, но среди них выделяется Державин. Он по достоинству оценил не только литературное творение поэта, но и талант, каким он обладает. Не только экзаменаторы заинтересованно слушают поэта, но и весь зал. Среди экзаменаторов есть и священник, который доволен учеником. Женщины в рядах зрителей умилённо смотрят на поэта.

Описание работы Тропинина

Поэт изображен сидящим за столом. Голова Александра Сергеевича повернута влево таким образом, что лицо показано в три четверти. У Пушкина темные вьющиеся волосы, спускающиеся ниже ушей, и бакенбарды, доходящие до начала подбородка.

Правая рука поэта лежит на столе. Пальцы согнуты, на большой и указательный надеты украшения из желтого металла:

- кольцо;

- перстень с темно-зеленым изумрудом.

Пушкиноведы считают, что на указательном пальце не кольцо, а перстень с восьмиугольным сердоликом, перевернутый вниз камнем. Это ювелирное изделие было очень дорого Александру Сергеевичу. Он носил его постоянно, но незадолго до роковой дуэли подарил своему другу Жуковскому. От него перстень перешел к Тургеневу и Полине Виардо. Затем драгоценность оказалась в Пушкинском музее Александровского лицея, где находилась до 1917 года, а затем была украдена. Одежда поэта на картине:

- белая рубашка с выпущенным наружу воротником;

- шоколадного цвета халат с темными лацканами, сшитый из гладкого блестящего материала;

- черный атласный шарф, низко завязанный свободным узлом.

Распахнутый на груди халат противопоставляется сюртукам, в которых в те времена было принято позировать. Так автор подчеркнул независимость и свободолюбие поэта.

Интересно, что на втором знаменитом портрете Пушкина, написанном Кипренским, мэтр пера тоже изображен в халате и шарфе. Эта работа более известна за рубежом. Если набрать в поисковике Portrait of Alexander Pushkin, Гугл выдаст работу Кипренского. Зато «Портрет Пушкина» Тропинина очень любят на родине поэта — в России.

Для фона мастер выбрал нейтральный коричневый цвет, перекликающийся с одеждой модели. В верхнем углу фон светлее. Эта деталь говорит, что Пушкин сидел у окна и смотрел вглубь комнаты. Об этом же свидетельствуют блики на его одежде и лице.

Фигура и поза модели уравновешены, производят впечатление цельности

Обращают на себя внимание широкие плечи, величественная посадка и гордый разворот головы. Поэт выглядит монументально

Даже халат смотрится на нем, будто это римская тога патриция.

https://youtube.com/watch?v=o0MdGIgbYmA

История создания

Полотно написано маслом с натурного этюда. Сейчас оно хранится в Государственной Третьяковской галерее. Его размер — 68.2 х 55.8 см.

До сих пор неизвестно, кто заказал Тропинину портрет Пушкина. Но этот счет есть две версии:

- сам поэт;

- друг Пушкина Соболевский.

Большинство пушкиноведов склоняется к тому, что Александр Сергеевич лично сделал заказ, чтобы удивить поэта Соболевского. Впрочем, тот так и не увидел оригинальное произведение. Почти сразу после написания портрет заменили подделкой. Только через несколько десятков лет подлинное полотно было выкуплено князем Оболенским у мелкого торговца живописью.

К тому времени Тропинин уже был 80-летним стариком.