Личная жизнь – источник счастья, грусти и мастерства

Женатый с 1868 года на Евгении Александровне, сестре своего друга, художника Фёдора Васильева, Шишкин стал нежным и заботливым мужем и отцом (родилось трое детей: в 1869-м дочь Лидия, единственная, пережившая отца, и в 1871-м и 1873-м два сына). В 1873 году умер старший сын, за ним в 1874-м жена. Смерть супруги выбила художника из колеи, он замкнулся, топя горе в спиртном. В 1875 году умер второй сын. Характер Шишкина стал несносен, он беспрестанно ссорился с близкими и друзьями, разогнав всех, забросил работу. К счастью, это продолжалось недолго – победила привычка трудиться, получать результат, похвалы и награды. Она заставила художника вернуться к деятельной жизни. Произведения Ивана Ивановича Шишкина этого периода обрели популярность на передвижных выставках («Первый снег», «Рожь» и другие).

В 1880-м венчался со своей ученицей, Ольгой Лагодой. Летом 1881 года она родила дочь Ксению, но насладиться счастьем материнства ей было не суждено, в этом же году молодая супруга Шишкина (1850 г.р.) умерла.

Дочерей (от первого и второго брака) взяли на воспитание родственники.

Работа и только работа спасли художника. Наблюдения за природой, вдумчивые и длительные, позволяли притуплять боль потерь и переносить свои чувств и мысли на холсты, вновь и вновь оттачивая мастерство. Применение в одной работе разных кистей, непохожих мазков, неожиданные формы и решения делали пейзажи Шишкина совсем недосягаемыми для понимания способов передачи потрясающей реалистичности.

Произведения конца 1880-х, «Дубы. Вечер», «У берегов Финского залива» и другие, служат подтверждением достижения мастером удивительной лёгкости и свободы. Картины Шишкина словно наполнены воздухом, ветром, влагой, они шуршат, трещат и шелестят, как те исполины-деревья, что изображены на них.

Открытие галереи

Торжественное открытие галереи состоялось 31 мая в 1997 году. На нем присутствовали первые лица города, знаменитые, уважаемые люди: мэр Лужков, певцы Кобзон, Эсамбаев, артисты Шакуров, Никулин и многие другие. Шилов – художник, галерея которого могла теперь ежедневно принимать сотни посетителей, пообещал, что ежегодно будет пополнять коллекцию новыми работами. 2003 году архитектор Посохин представил проект нового здания галереи, которое по замыслу представляло единый архитектурный комплекс со старинным особняком (общая площадь старого здания занимала 600 квадратных метров). В том же году 30 июня состоялось открытие нового корпуса для галереи.

Площадь выставочных помещений галереи составляет 1555 квадратных метров, фондовые хранилища – 23 квадратных метра. Храниться в галерее 19420 единиц, основной фонд занимает 991 предмет. В год галерею в среднем посещает 110 тысяч человек. В рейтинге государственных музеев галерея Шилова занимает 11 место. Александр Максович лично руководит творческой деятельностью выставки, административно-финансовые вопросы решает директор галереи.

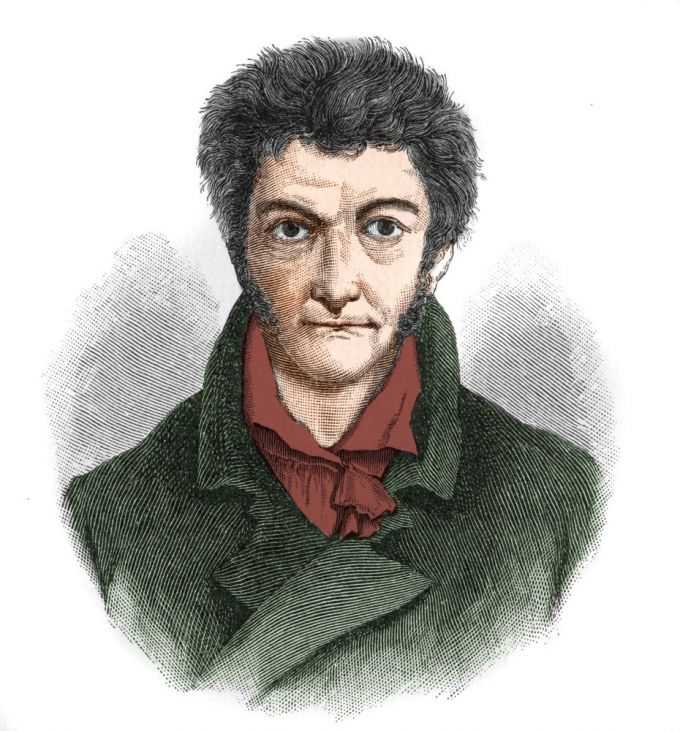

Эрнст Теодор Амадей Гофман

Гофман был влюблён в музыку настолько, что даже третье свое имя Вильгельм изменил на Амадей в честь его кумира Моцарта. Последний писатель великой эпохи немецкого Просвещения, Эрнст Гофман помимо литературного творчества сочинял оперы, расписывал театры и декорации, в которых эти оперы ставились. Музыкальный труд Гофман считал более выгодным, чем литературный, и стремился занять место дирижера оперного театра. Кроме опер Гофман писал много камерной музыки, а его Симфония ми-бемоль мажор и в наши дни часто исполняется на концертах.

Последним и наиболее успешным сочинением Гофмана была опера «Ундина» (1816) на либретто Фридриха де ла Мотт-Фуке. Театр, в котором ставилась опера, сгорел, но партитура, к счастью, уцелела.

В литературе Гофман оставил свой след как автор множества новелл, повестей, романов и сказок.

Галерея художника Шилова

В 1996 году Александр Максович Шилов обратился в Государственную Думу с просьбой о том, чтобы все его работы были переданы в дар государству. Такая идея не раз приходила к художнику после его выставок, когда посетители просили создать постоянно действующую галерею работ Шилова.

13 марта этого же года при единогласном решении всех фракций было вынесено постановление Госдумы РФ о принятии коллекции Шилова государством. В Правительство России была направлена просьба о выделении помещения для выставки художника. Сначала планировали выделить три зала непосредственно на территории Кремля, но из-за режимности объекта решение изменили. Галерея художника Шилова была размещена по адресу Знаменка, 5. Учредителем галереи выступало Правительство Москвы, было принято и размещено 355 работ художника Шилова.

Великие художники

Андрей Рублёв – знаменитый иконописец. Основоположник русской живописи. Написал множество икон. Его работы хранятся в церквях, соборах, монастырях и в художественных галереях. Их относят к эталонам и образцам иконописи. Следующее поколение художников буквально училось по его работам.

Феофан Грек – один из лучших российских художников. Занимался росписью храмов, среди которых:

- Церковь Спаса на Ильине (Новгород);

- Архангельский Собор (Москва, Кремль);

- Благовещенский собор Московского Кремля.

Прославился как знатный иконописец, глубокий знаток иконографии.

Илья Репин – великий художник, чьей кисти принадлежат полотна, ставшие известными всему миру:

- «Иван Грозный и сын его Иван»;

- «Бурлаки на Волге»;

- «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Его работам присуща сюжетность, точное изображение ситуации. В каждой картине уловлена кульминация жизненного события. Полотна не сразу обнажают суть. Очень остро выписаны детали и чувства персонажей.

Казимир Малевич – автор прогремевшего «Чёрного квадрата», художник-модернист. Искал новые способы выражения цветового спектра в живописи. В его полотнах встречаются геометрические формы и абстракции. Мечтал найти «абсолютный покой» в художественных произведениях.

О власти, зависти и несуществующем портрете Брежнева

— Говорят, что я льстил власти. Как же я льстил, когда я даже комсомольцем никогда не был?! Меня никогда не агитировали вступать ни в какую партию. Когда я учился в Суриковском институту, мы анатомию проходили раз в неделю, а научный коммунизм два раза. Так вот меня ни разу не заставили выступить или написать реферат по этому предмету, абсолютно ненужному для художника.

Напротив, ко мне на этой кафедре относились странно. Однажды меня вызвал преподаватель научного коммунизма по фамилии Каткин. Внешность у него была как у Хрущева, замашки примерно такие же. Я только дверь на кафедру открыл – он тут же начал на меня кричать: «Вы в церкви работаете?!» А я действительно подрабатывал за городом в церкви, писал иконы – мне ведь стипендию платили 28 рублей, жить было не на что, но нужно было как-то помогать маме, бабушкам и брату. И вот Каткину, оказывается, кто-то об этом донес. Я ему тоже с порога ответил тем же тоном: «А что вы меня будете кормить?» Каткин посмотрел на меня и сказал: «Идите!» Больше меня никто не вызывал.

Люди, которые говорят, что я обласкан властью, руководствуются чувством, которое их съедает. Если бы их власть обласкала, они были бы очень рады и молчали бы. Вышестоящие познакомились со мной совершенно самостоятельно, без моей помощи. Когда открылась моя выставка в 1981 году на Тверской улице, туда приехал министр культуры Демечев, Гришин, Кириленко, потом на выставке на Кузнецком мосту побывали Горбачев и Лигачев. Так постепенно я со всеми познакомился. Власть приезжала и видела, что люди идут на выставку. Но тогда власть интересовалась положением в искусстве, как я живу, а сейчас — нет. Тогда, если меня кто-то вызывал из властных структур, если я был на приеме у какого-нибудь члена Политбюро, первый вопрос обязательно задавали: «Как вы живете?» Имелось в виду мои квартирные условия, материальное положение. Сейчас такого не спрашивают…

О моем творчестве тоже бывает неверное представление. Некоторые думают, что я рисую только членов правительства. Врут! Приходят ко мне журналисты и говорят: «Вот вы писали Брежнева или Суслова…» Да вы что! Никогда! Вы меня путаете с другими художниками!

Я много пишу простых людей, езжу по деревням, хожу по улице, ищу. Иной раз иду по улице, вижу модель, думаю: «Ох, как бы я его написал!», а подойти иногда стесняюсь. Недавно встретил удивительного человека. Шел с сотрудницей Галереи, поэтому она за меня подошла и договорилась о том, чтобы он позировал. И я сделал портрет этого человека с великим вдохновением. У Елисеевского магазина один летчик просил милостыню. У него была хорошая пенсия, но также на руках — больная жена и больной сын. И так робко, бывший военный, стоял и просил милостыни. Я его еле уговорил мне позировать. Конечно, платил ему за это деньги.

Недавно ездил в саратовскую деревню, написал пожектористку Клюеву Л.И., участницу войны. Несколько лет назад сделал портрет старика, который в деревне жил один. А потом узнал, что зимой он заживо замерз, потому что дров некому было привезти. Страшная черствость к тому, кто воевал…

Композиторы

Пётр Чайковский – профессиональный композитор, творение музыки было смыслом его жизни. Тематика произведений обширна, каждая пьеса вызывает отклик у любого слушателя. Музыка проникнута лиризмом, напевностью, элементами народных мотивов. В театрах всего мира исполняются его балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

Николай Римский-Корсаков – великий оперный композитор, опиравшийся на историю и сказки (оперы «Снегурочка», «Три чуда»). Думал, что музыкальные формы объединят слушателя с подлинной природой мира. В арсенале его выразительных средств: настоящая мелодика народных песен, частицы гармоний, позаимствованных у скоморохов. Был одарённым педагогом и дирижёром.

Дмитрий Шостакович – композитор советского периода, много экспериментировавший в музыке. Он работал во всех жанрах, и в стиле модерн. Однако, оперу «Леди Макбет Мценского уезда» не одобрил глава государства И.В.Сталин, после чего композитор подвергся репрессиям. Творчество ограничили рамками «государственных» предпочтений. Но каждому слушателю ясен подтекст настроений и смыслов симфоний № 5 и № 7.

Современное состояние галереи

Основой экспозиции галереи являются картины художника Шилова, представляющие живописные портреты людей разных категорий. Здесь можно увидеть лица участников войны, врачей, ученых, музыкантов, священнослужителей, остросоциальные образы.

Женские образы имеют особое место в творчестве художника, он умел увидеть красоту в каждом лице представительницы слабого пола, подчеркнуть особенности взгляда, мимики, жеста. Также в галерее представлены работы пейзажных жанров, натюрморты, стиля ню. Два зала отведены под графику. Негромкая музыка постоянно звучит в стенах галереи. Постоянно здесь проходят экскурсии, читаются лекции, проводятся конкурсные программы для детей-сирот и инвалидов на благотворительной основе. В залах галереи проводятся «Звездные вечера», выступали здесь Кобзон, Гафт, Башмет, Зельдин, Соткилава, Пахмутова, Казаков, Добронравов, Образцова. Мероприятия «Встречи у портрета» дают возможность встретиться с тем, кто изображен на холсте. Часть картин галереи время от времени экспонируется в городах России. Выставка «Они сражались за Родину» объехала десятки городов и имела огромный успех.

Личная жизнь

Художник Шилов женат был несколько раз. Первый брак зарегистрирован с художницей Светланой Фоломеевой. В 1974 году у супругов родился сын Александр. Он продолжает семейные традиции, и в настоящее время числится членкором РАИ. Александр Александрович Шилов, безусловно, потомственный художник, но техника его письма весьма индивидуальная, ярко выраженная.

После того, как с первой женой произошел разрыв в отношениях, Александр Шилов какое-то время проживал холостяком. Вторая жена Анна Шилова была музой художника, от нее он получал в своем творчестве большое вдохновение. В браке пара прожила двадцать лет (1977-1997 годы). За это время у художника родилось две дочери: Мария в 1979 году и Анастасия в 1996 году. Но спустя эти годы, последовал очередной развод в жизни мастера.

Владимир Федорович Одоевский

Выдающийся русский писатель эпохи романтизма, один из основоположников русского музыкознания, музыкальной критики и музыкальной лексикографии, издатель ряда журналов и альманахов, автор повестей и рассказов, был страстным пропагандистом Моцарта и Бетховена, исследователем народной и церковной музыки и литературным последователем Гофмана. Под впечатлением от его «Кавалера Глюка» Одоевский написал в 1831 году «Труды кавалера Джамбаттисты Пиранези». Также его авторству принадлежит новелла «Последний квартет Бетховена», посвященная памяти великого композитора.

Одоевский-музыкант интересовался устройством органов. В конце 1840-х специально для писателя был изготовлен кабинетный орган «Себастианон» известным органным мастером Мельцелем, играя на котором Владимир Федорович создал ряд музыкальных произведений. На этом Одоевский не прекратил свои музыкальные эксперименты. Князь сочинял музыку, сохранилось несколько его произведений той поры. В частности Одоевский написал для фортепиано «Сентиментальный вальс», канон, колыбельную для органа. Он также сочинил ряд экспериментальных пьес для своего «энгармонического клавицина». К сожалению, эти композиторские опыты Одоевского опубликованы только частично.

Детство и юность

Родился Серебряков Александр Борисович в селе Нескучное (в наше время – Харьковская область, Украина). Дата рождения — 7 сентября 1907 г. Отец, Борис Анатольевич, работал инженером в Санкт-Петербурге. Мать – известная художница Зинаида Евгеньевна Серебрякова (в девичестве — Лансере).

Родители – Борис Анатольевич и Зинаида Евгеньевна Серебрякова

Род Серебряковых сохранял традиции служения искусству на протяжении несколько веков. Мать художника родилась в семье Бенуа-Лансере. Среди предков Александра Борисовича были известный скульптор Евгений Лансере, знаменитые архитекторы Николай Бенуа и Альберто Кавос.

Александр Борисович не получил профессионального художественного образования. Искусство живописи, как и остальные дети Зинаиды Евгеньевны, перенял от мамы. Впоследствии его сестры Татьяна и Екатерина также работали художниками, а старший брат Евгений – стал архитектором.

Детские и юношеские годы Александра Борисовича пришлись на период тяжелых изменений в общественной жизни России. После Октябрьской революции отец живописца попал в тюрьму, где скончался от тифа в 1919 году. Семья была вынуждена покинуть родовое имение в Нескучном и переехать в Петроград. Квартира родителей Зинаиды Серебряковой была разграблена, поэтому мать с четырьмя детьми и бабушкой была вынуждена поселиться в доме Бенуа, рядом со своим братом Николаем.

Русский музей и Эрмитаж были разорены, положение дел у брата ухудшилось. И в 1924 году Зинаида Евгеньевна решила в одиночку эмигрировать в Париж. Там она сняла мастерскую и стала писать портреты представителей высшего общества. Все заработанные деньги отправляла семье, оставшейся в Петрограде. Через год ей удалось вывезти из захваченной революционными изменениями России всех четырёх детей.

Портрет Александра Серебрякова

Алексей Щусев

Государственная Третьяковская галерея

Ноябрь 2022 года — май 2023 года

Алексей Щусев — один из наиболее известных русских архитекторов прошлого века. До революции 1917-го он занимался созданием иконостасов и проектированием храмов, а в годы СССР его идеи были воплощены в здании НКВД и Мавзолее Ленина. Именно Щусев спроектировал Казанский вокзал в Москве, столичную станцию метро «Комсомольская» и частично Марфо-Мариинскую обитель.

Выставка в Третьяковке приурочена к 150-летию со дня рождения архитектора. Экспозиция будет состоять из рисунков и других материалов, которые относятся к проектированию его архитектурных ансамблей. Гости выставки также узнают о роли Третьяковки в жизни Щусева (в 1920-х он возглавлял галерею). В проект вошли работы мастеров эпохи модерна, в том числе Александра Бенуа и Зинаиды Серебряковой.

Генрих Семирадский. По примеру богов

Государственная Третьяковская галерея

28 апреля — 21 августа 2022 года

Генрих Семирадский, по происхождению поляк, обучался в Петербурге и Харькове, но большую часть своей творческой жизни провёл в Италии, из-за чего работы художника можно отнести к европейской неоклассике. Семирадский известен как один из популярных представителей позднего академизма — «последний классик» искусства XIX века. Выставка носит название одной из картин — «По примеру богов».

В экспозиции нового здания Третьяковской галереи на Крымском Валу представят около сотни произведений художника. В проекте также примут участие работы современных авторов. Можно будет увидеть произведения мастеров «Новой Академии» Тимура Новикова, серии фотографий Тимофея Парщикова Times New Roman и работы проекта группы AES+F «Пир Трималхиона».