Интересные факты:

- В 1925-м году Александр Родченко по предложению Владимира Маяковского поучаствовал в «Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes» в Париже. Он представил проект рабочего клуба, многофункциональную систему интерьера, и разработанные «Реклам-конструктором» плакаты. За это он получил серебряную медаль в разделе «Искусство улиц».

- В 1925-м году Родченко пробыл в Париже два месяца, и это путешествие стало единственной его поездкой за границу. Французская столица, признанный центр мирового художественного развития, не впечатлила авангардиста. Его удивляло, насколько слабо в Париже была развита реклама, насколько буржуазно и легкомысленно проводила время интеллигенция. По мнению Александра, французское искусство было простым украшательством жизни. По сравнению с СССР Париж в смысле художественного вкуса был «провинцией».

- В начале 1930-х годов Родченко организовал фотогруппу внутри творческого объединения «Октябрь», куда входили передовые художники индустриальных искусств. В 1932-м году общество ликвидировали из-за критики в «мелкобуржуазном эстетизме», а Александр был вынужден отказаться от фотографии на несколько лет.

- Свою автобиографию Александр Родченко назвал «Черное и белое». Как и у каждого художника, в жизни Родченко были черные и белые полосы. Подобная игра цветов составляла также основное творческое пространство для фотографа: два цвета и множества оттенков серого между черным и белом, с помощью которого можно выразить все тональности изображаемого.

- В 2006-м году в Москве основана Московская школа фотографии и мультимедиа имени Родченко, специализирующаяся на образовании в области современного искусства, фотографии и видеоарта. В школе преподает внук мастера Александр Лаврентьев.

Если вы хотите поблагодарить Losko за проделанную работу, то можете пожертвовать деньги на и получить доступ к нашему закрытому каналу в Телеграм. Спасибо за вашу осознанность и что цените свой и чужой труд.

Причудливый художник и литератор

Творчество Алексея Ремизова проявилось в литературных трудах, художественных и каллиграфических работах. Его называли единственным русским эмигрантом, добившимся признания во Франции, благодаря своим энергии и таланту. Модерниста по восприятию мира, его любили навещать Рахманинов, Пикассо, Шаляпин и другие крупные фигуры творческой интеллигенции. Он печатался в престижных журналах и альманахах, опубликовал в переводе на французский язык 10 книг.

Алексей Ремизов

Всего при жизни на родине и за рубежом было опубликовано 95 книг литератора, выделяющихся причудливыми образами, витиеватостью изложения, элементами преувеличения, сочным языком без европеизмов и присутствием известных писателей, с которыми автор был лично знаком.

Соборное уложение

Так назывался свод законов Русского государства, который был принят Земским собором в 1649 г. и утвержден царем Алексеем Михайловичем. Источниками Соборного уложения стали царские указы прошлых лет, Судебники 1497 и 1550 гг., а также лучшие образцы иностранных законодательных сводов: Статут Великого княжества Литовского 1588 г., Кормчая книга (византийское право) и др.

Соборное уложение состояло из 25 глав и 967 статей и представляло собой универсальный кодекс феодального права, не имевший аналогов в предшествующем законодательстве. Он устанавливал нормы во всех сферах жизни общества: социальной, экономической, административной, семейной, духовной, военной и т. д. Одновременно Уложение определяло меры наказания за нарушение этих норм. Универсальность обеспечила ему долгую жизнь: хотя некоторые статьи Уложения и были отменены, но оно действовало в течение 183 лет.

Царь Алексей Михайлович утверждает Соборное уложение

Уложение ущемляло интересы Церкви, ликвидируя ее прежние привилегии и усиливая ее подчинение светской власти. В частности, запрещалось передавать вотчины в монастыри при пострижении в монахи и в епархии на помин души. Уложение таким образом перекрывало источники роста церковного и монастырского землевладения. Немудрено, что документ вызвал резкое осуждение патриарха Никона.

Специальные главы определяли сословную структуру общества. Так, крестьяне с их потомством навечно становились собственностью помещиков, дворцового ведомства и духовных владельцев, так как уходить от феодала им возбранялось, и вводился бессрочный сыск беглых крестьян. Посадское городское население навечно закреплялось за своими посадами.

Государево слово и дело

Однажды Алексей Михайлович сидел в крытой царской повозке. К ней протиснулся неосторожный проситель, попытался передать из рук в руки жалобу. Царь ткнул острым жезлом туда, откуда доносился шорох, и проситель упал замертво. Алексей Михайлович долго переживал. В результате в одной из статей Соборного уложения узаконилось так называемое «государево слово и дело». Это было условное выражение, произнесение которого свидетельствовало о готовности дать показания (доклад или донос) о наговорах на государя или государственном преступлении. Любой человек мог даже с Лобного места крикнуть: «Имею государево слово и дело!» — и его обязаны были выслушать.

Счастливый брак

Супругой литератора стала дворянка Серафима Павловна Ремизова-Довгелло. Она окончила Высшие женские курсы по историко-филологическому отделению. Находилась под гласным надзором полиции в Усть-Сысольске, где познакомилась с сосланным туда Ремизовым и отошла от революционных дел. Они обвенчались в Херсоне 27 июля 1903 года и вместе переводили не существовавшие на русском языке тексты для репертуара мейерхольдовского театра. Через год после женитьбы у них родилась дочь Наталья. Когда ребенку было 5-6 лет, Ремизовы испытывали большие проблемы с деньгами и вынуждены были переехать в сырую квартиру, а дочь отдали на лето богатым родителям жены. Но безденежье затянулось, а Наташа и бабушка так взаимно привязались друг к другу, что у Серафимы Павловны не хватило терпения вернуть доверие ребенка. Дочь осталась у родственников, а ее отец всю жизнь мучился тем, что не смог обеспечить нормального существования семье…

Несмотря на различие характеров, супруги были счастливы в браке. Они вместе пережили революцию и эмиграцию. Серафима преподавала славяно-русскую палеографию в Сорбонне и Школе Восточных языков. Во всем поддерживала Алексея Михайловича, стала музой и прототипом персонажей его произведений, подбирала документы для книг.

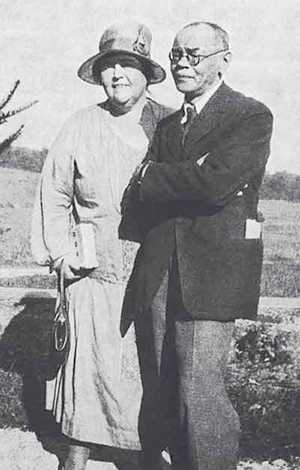

С женой Серафимой

Фотомонтаж и реклама

В 1920-е годы Родченко отошел от живописи, решив стать «художником-производственником» и заняться самыми советскими видами искусства — коллажем и плакатом. Тогда художник-конструктор оформил более ста рекламных плакатов, участвовал в разработке обложек всех выпусков журналов Левого фронта искусств, иллюстрировал книги, руководил сценографией спектаклей в Государственном театре имени Всеволода Мейерхольда.

Родченко первым стал делать фотоколлажи и фотомонтажи в СССР: для коллажа он брал вырезки из журналов, а для монтажа специально снимал фотографии. Преимущество фотоколлажей и плакатов для авангардиста было очевидно: лаконичность и яркость, широкий выбор материалов и композиционных возможностей. Для Родченко это стало той самой новой индустриальной тематикой, о которой он мечтал. Искусство, неограниченное для экспериментов и практично используемое в обществе.

Вскоре фотография стала вытеснять вырезки на плакатах Родченко, а монтаж практически заменил коллаж. В качестве моделей он снимал жену Варвару, себя и друзей. Конструктивисты предпочитали фотографию и фотомонтаж рисованной графике, однако Александр понимал, что подобный приемы ограничивают динамику его произведений. Фотография же выполняла сразу несколько задач: определяла структуру плаката, усиливала рекламный призыв, поддерживала композиционный строй.

В 1920-м году Александр на одной из выставок познакомился с Владимиром Маяковским и его возлюбленной Лилей Брик. Завязалось многолетнее художественное партнерство и тесная дружба: Родченко был для Маяковского «стариком», Родченко же звал поэта Володей. Позже мастер опубликовал текст «Работа с Маяковским», где рассказал о работе с Володей, о времени в доме «Брико-Маяковского» в Москве и на их даче в Пушкино. Также Родченко посвятил товарищу главу автобиографии «Опыты для будущего».

Лиля Брик, «муза русского авангарда», стала одной из главных моделей фотографа: это Лиля агитирует советскую молодежь покупать книги на знакомом многим плакате для ленинградского отделения Госиздата — классическом примере визуальной интерпретации речи.

Началась совместная работа: Александр Родченко объединился с Владимиром Маяковским, создав творческую группу «Реклам-конструктор «Маяковский — Родченко»: Родченко отвечал за графическую композицию, Маяковский — за текст. Каждый текст поэт-футурист сопровождал рисунком в сатирическом стиле, но окончательный выбор дизайна оставался за Александром. К работе относились серьезно, воспринимая рекламу как литературное и художественное оружие. Продукция «Реклам-конструктора» «завоевала» Москву и переменила старый рекламный стиль. Плакаты для ГУМа, Моссельпрома, Резинотреста и других советских организаций оставили отпечаток на художественно-бытовой среде 1920-1930-х годов.

За столом в квартире по Гендрикову переулку. Справа редактор и литературный критик Осип Бескин (мелкий Бескин, по словцу Виктора Шкловского) и Лиля Брик. Слева Маяковский. На торце художница Варвара Степанова. Фото Александра Родченко. Июнь 1926 год Александр Родченко. Иллюстрация поэмы В.Маяковского “Про это”, 1923 год Первый рекламный плакат Родченко — Добролет Александр Родченко. Плакат «Ленгиз: книги по всем отраслям знания». ТАСС. 1924 год Владимир Маяковский, Александр Родченко. Реклама часов «Мозер». 1923 год Владимир Маяковский, Александр Родченко. Рекламная стена здания Моссельпрома. Проект раскраски 1924 года. Фотография 1925 г. Раскраска по фотографии В. Родченко. 1980 год Журнал ЛЕФ — объединения Левый Фронт Искусств Александр Родченко. Оформление пьесы Владимира Маяковского “Клоп”. Государственный театр имени Мейерхольда, 1929 год

Ранние годы Родченко

Александр Роденко родился 5 декабря 1891 года в Петербурге, в семье театрального декоратора и прачки. С ранних лет мальчик был связан с миром искусства: семья жила над театром, поэтому на улицу они выходили через сцену. «Закулисная жизнь» быстро наскучила ему, идти по стопам отца он не хотел. Да отец и сам надеялся, что сын получит «настоящую» профессию. После переезда в 1901-м году в Казань Родченко стал учиться на зубного техника и несколько лет работал по специальности, но врачебное дело было ему не по душе.

В 1911-м году Александр бросил профессию, чтобы стать вольнослушателем в Казанской художественной школе. У юноши не было свидетельства об образовании после четырех классов церковно-приходской школы, поэтому он не мог поступить на полное обучение. Тем не менее через год успешной учебы вольнослушатель Родченко сдал экзамены и поступил в класс живописи.

Ученики Казанской художественной школы. Александр Родченко — во втором ряду третий слева

В 1913-м году в училище Родченко познакомился с Варварой Степановой, своей будущей женой и соратницей. Варвара, увлеченная модерном и экспериментами с формой и цветом, вместе с мужем в будущем станет у истоков конструктивизма. Они будут организовывать выставки, участвовать в художественных объединениях, искать и развивать свой стиль.

«У нас будет фантастическая обстановка, не правда ли, Нагуатта, мы будем жить странно? Действительность сделаем грезой, а грезу — действительностью… Жить в своем собственном мире, где нет никого, кроме нас!» Так писал Родченко своей возлюбленной во время долгой разлуки, когда Степанова одна уехала покорять Москву. С тех пор в переписке Варвара всегда оставалась в образе королевы Нагуатты, а Родченко — Леандра Огненного. В минуты разлуки они писали друг другу сонеты в патетическом возвышенном стиле, используя символы и метафоры, создавая в стихах свой собственный мир.

В будущем супруги будут работать как единый творческий организм, вдохновляя друг друга в авангардной репортажной фотографии и в агитационной моде и текстиле, в которой работала Варвара. Художница придумывала орнаменты для повседневной одежды и разрабатывала практичную форму для рабочих.

Где бы ни жили Родченко и Степанова, их дом становился творческой мастерской, пространство напоминало производственный цех, где каждый день создавалось что-то новое, производились «опыты для будущего».

Варвара Степанова. Карикатура на себя и Александра Родченко, 1920 год

1914 год стал поворотным в судьбе Родченко: он познакомился с творчеством кубофутуристов Давида Бурлюка, Василия Каменского и Владимира Маяковского на их выступлениях в Зале Дворянского собрания в Казани. На тот момент российский кубофутуризм, соединив принципы итальянского футуризма и французского кубизма, был популярным художественным направлением. Беспредметное искусство без правил и канонов привлекало и казанского студента, уставшего от классического образования.

Вдохновленный выступлениями Бурлюка, Маяковского и Каменского, Родченко начал заниматься футуристическим искусством. Он стал не просто поклонником футуристической живописи — он стал приверженцем. Он стремился «освободить живопись» от формализма, работая только с пространством и формой: «Я предпочитаю видеть необыкновенно обыкновенные вещи… Нашел путь единственно оригинальный. Я заставлю жить вещи, как души. Я найду в людях вещи…».

Александр Родченко. Девушка с цветком, 1915 год

Трудовая деятельность

Михаил Михайлович после отчисления из института вынужден был самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Год он проработал контролером на железной дороге. Трудовая биография Зощенко была прервана, так как началась Первая мировая война. Будущий писатель отличился в боях. Он получил четыре боевых ордена. Это отмечено в биографии Зощенко. Интересных фактов в ней немало.

Несколько раз Михаил Михайлович был ранен, но оставался в строю. Только после отправления газом его попытались списать в запас. Однако он отказался оставить военную службу и снова вернулся на фронт. Революция помешала ему получить звание капитана. В 1915 году Михаила Михайловича назначили комендантом почтамта в Петербурге. Через шесть месяцев он переехал в Архангельск. От предложения покинуть родину и уехать во Францию он отказался.

Михаил Зощенко, биография которого интересна всем поклонникам его таланта, за свою жизнь сменил более пятнадцати профессий. Работал он и в суде, и в сапожной мастерской, даже разводил кур и кроликов. В 1919 году он решил пойти добровольцем в Красную Армию, но уже весной этого же года попал в госпиталь. После этого его демобилизовали. Поставив крест на карьере военного, он поступил на службу телефонистом.

Творческая биография

- 1895 – После окончания Александровского коммерческого училища Алексей поступил вольнослушателем в местный университет на естественный факультет.

- Ноябрь 1896 – Ремизова арестовали, обвинив в организации беспорядков в день памяти погибших на Ходынке и сослали на 2 года в Пензу. Там был осужден за пропаганду марксизма и сослан под надзор полиции в Вологду и Усть-Сысольск, где он пробыл до 1903 года. Там он распрощался с революционными взглядами в пользу писательского творчества.

- 1897 – Дебютировал как прозаик, написав книгу «Посолонь», включив туда обработанные народные сказки и апокрифы. Издать ее сумел лишь через 10 лет.

- 1902 – Дебютная публикация Алексея Михайловича, названная «Плач девушки перед замужеством».

- 1903 – Откликнулся на предложение В.Э. Мейерхольда и значился на афишах в Херсоне как литературный консультант и ответственный за репертуар. Ремизов познакомился с режиссером еще в Пензе и «открыл» ему революционные труды Маркса, Плеханова, Каутского. В реальности круг обязанностей Алексея был шире, особенно в начале сотрудничества, когда, кроме перевода и литературной критики, он занимался и организационной деятельностью. Например, сравнивал существующие переводы, изучал список разрешенных изданий, ходил в банк и на почту и даже подсказывал актерам путь для создания образов. Бытовые дела сильно отвлекали от литературного труда, а денежное вознаграждение было слишком несоразмерно затраченным усилиям. Поэтому с труппой в Тифлис в 1904 году консультант не поехал, но продолжал переводить пьесы для «Товарищества новой драмы».

- 1905 – Переехал в Петербург и издал роман «Пруд».

- 1907 – Опубликовал рассказ о секте деревенских сатанистов под названием «Чертик, пьесу «Бесовское действо», а также сборники сказок «Посолонь» и «Лимонарь».

- 1908 – Выпустил в свет повесть «Часы», пьесу «Трагедия о Иуде, принце Искариотском».

- 1909 – Из печати вышел рассказ «Жертва».

- 1910 – Издал повести «Крестовые сестры» и «Неуемный бубен», пьесу «Действо о Георгии Храбром». Представил работы на выставку «Треугольник – Венок – Стефанос».

- 1911 – Вышла статья писателя «Сила Руси».

- 1912 – Напечатаны повесть Ремизова «Пятая язва» и 8-томник его сочинений.

- 1917 – Издана статья «Слово о погибели русской земли», сказки «Семь бесов» и «Николины притчи».

- 1918 – Опубликовал сборник сказок «Русские женщины», в который вошли сказки «Докука и балагурье».

- 1919 – Выпустил пьесу «Царь Максимилиан».

- 1921 – Издал пьесу «Царь Додон». Уехал лечиться в Берлин и не вернулся в Россию. Создал графический альбом «Последний путь из России» и иллюстрации к поэме Блока «Двенадцать». Последние не изданы.

- 1922 – Вышли в свет рассказ «Галстук» и книга «Россия в письменах».

- 1923 – Переехал в Париж. Опубликовал роман «Плачущая канава».

- 1927 – Напечатал повесть «Оля», рассказ «Иверень», в котором описал период своей жизни с 1897 по 1905 год. С него начиналась 1-я книга («Взвихренная Русь. Дневник 1917-1921 гг.») автобиографической эпопеи писателя. Над ней он работал большую часть жизни, проведенной в эмиграции, описывая жизнь с 1897 по 1943 год. В этом же году в берлинской галерее «Der Sturm» состоялась выставка рисунков Ремизова.

- 1929 – Белградским издательством «Русская литература» выпущена повесть Алексея Михайловича «По карнизам».

- 1932 – Представлял работы на выставке автографов французских и русских писателей.

- 1933-1934 – Состоялась персональная выставка писателя в пражском Народном музее.

- 1938 – Опубликовал графический альбом «Русалия». К этому времени список созданных писателем на продажу иллюстрированных альбомов превысил 150 номеров.

- 1939 – Издал альбом «Медовый месяц войны».

- 1941 – Вышел из печати альбом писателя «Клешня из слоновой кости».

- 1946 – Последняя попытка публикации своей «теории русского лада» в виде манифеста «На русский лад», навеянной творчеством Аввакума.

- 1949 – В Париже напечатали книгу Алексея Михайловича «Пляшущий демон. Танец и слово».

- 1951 – Проиллюстрировал «Легенду о Тристане и Изольде» и автобиографическую прозу «Подстриженными глазами».

- 1952 – Опубликовал книгу «В розовом блеске».

- 1953 – Посвятил годам парижской жизни интермедию «Мышкина дудочка».

- 1954 – Издал книгу «Огонь вещей».

- 26 ноября 1957 – Умер в Париже, через 9 лет после принятия советского гражданства.

- 2000 – В «Литературной энциклопедии русского зарубежья (1918-1940)» изданы романы писателя «Подстриженными глазами. Книга узлов и закрут памяти», «Учитель музыки: Каторжная идиллия».

Алексей Ремизов в старости

Происхождение

Родился Фёдор Рокотов в 1734-1736 годах (точная дата не известна). Место рождения – усадьба Воронцово, принадлежащая княжескому роду Репниных (сегодня юго-запад Москвы).

Относительно семьи версий несколько. Самая убедительная из них утверждает, что Фёдор Степанович Рокотов был внебрачным сыном хозяина, князя Петра Репнина. В пользу этого – получение вольной ещё ребёнком, тогда как его брата, Никиту Рокотова, Репнин освободил лишь через 30 лет. Родня точно была крепостной – подтверждение тому собственноручно написанное Ф. Рокотовым прошение императрице о воле племянникам художника (он намеревался взять их на воспитание). Кроме того, влиятельную руку князя можно увидеть в устройстве судьбы Фёдора, когда тот подрос и надо было учиться.

Другие версии маловероятны: художник принадлежит к известному роду Рокотовых Псковского Дворянского собрания или действительно крестьянский сын, по какой-то причине выделяемый князем.

Личная жизнь

В биографии царя Алексея Михайловича сказано о двух браках. Впервые в союз Романов вступил в юном возрасте. Супруга — дочь Милославского Мария. В 44 года женщина скончалась. Наследница известной фамилии оставила супругу 13 детей. Прошло менее двух лет, как по России пролетела новость – царь женился во второй раз. Женой стала Наталья Нарышкина. Молодая женщина подарила мужу троих детей.

Свадьба Алексея Михайловича и Натальи Нарышкиной

Алексей Михайлович воспитывал 16 мальчиков и девочек. Только трое сыновей взошли на престол. Это Федор III, Иван V и Петр I. Замужество дочерей царь устроить не смог. Интересно, что дети от разных матерей не общались друг с другом. Историки утверждают о вражде между ними. В те времена фото отсутствовали, поэтому до наших дней дошли исключительно полотна с портретами царской семьи.

Польская война. Итоги правления Алексея Михайловича

По своей природе Алексей Михайлович не был воином. Он не возглавлял отряды, армии.

В 1660 году князь Хованский был разгромлен в Литве. Он лишился почти всей своей многотысячной армии. Царь, собрав думу бояр, стал вопрошать: «Что делать?». Его тесть, Илья Данилович Милославский, ни разу не участвовавший в походах, вдруг заявил, что если государь даст ему войско, то вскоре он в столицу на аркане притащит польского монарха. Алексей Михайлович вскипел: «Когда ты ходил с полками? Какие победы ты показал?». Он отвесил родственнику оплеуху и пинками выгнал из думской палаты. Царь тщательнейшим образом лично вникал в любой вопрос.

В 1648 году Алексей Михайлович приступил к проведению обширной военной реформы, в рамках которой значительно численно и качественно увеличилась такая элитная часть московского войска, как поместная конница, возросло число стрелецких полков, пушкарский наряд. Но самое главное — пользуясь опытом, полученным в предыдущее правление своего отца, Алексей Михайлович начал увеличивать количество так называемых полков нового строя, нового образца. Это были полки солдатские, полки рейтарские, драгунские и гусарские.

Тринадцать лет, с 1654 по 1667 год, продолжалась Русско-польская война. Не жалея сил, стороны воевали и умением, и числом. В январе 1667 года в деревне Андрусово было подписано соглашение, по которому город Смоленск, а также территории, вошедшие в состав Польши в результате Смуты, переходили России. Кроме того, за Русским царством Речь Посполитая признала право на Левобережную «Малую Русь». И самое интересное — Киев по договору переходил Москве.

Царь Алексей Михайлович. (litres.ru)

Об Алексее Михайловиче современники говорили, что он был обучен самым разным наукам, много читал, пытался изложить историю своих военных походов, делал даже стихотворные опыты. Фактически именно его правление поставило точку в истории Смуты. При Алексее Михайловиче де-факто закончилась централизация государства и построение вертикали власти, была проведена реформа органов государственного управления, монетная и военная реформы. При нем было подавлено знаменитое восстание Стеньки Разина, заложены основы будущего строительства русского флота. Колонизация Сибири, присоединение Украины — все это произошло во время правления царя, получившего прозвище «Тишайший».