РАБОТА НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ

В этой фразе речь идет о «Явлении Христа народу», которым были заполнены более чем четверть века жизни Иванова в Италии. Он уехал за границу летом 1830 года и после непродолжительного путешествия по Германии и Австрии в ноябре был в Риме. Все последующие годы мало чем отличались друг от друга. Уже в 1831 году он заговорил о теме «Иоанн Креститель и Христос». Тема не отпускала его. Художник кропотливо искал единственно нужную композицию, делал эскизы, работал на пленэре, подыскивая необходимые модели, пейзажи, их детали и т. д. За всё время работы над «Явлением Христа народу» Александр Иванов создал около 600 эскизов и набросков, портретов и пейзажей. Практически каждое лето он совершал «познавательные» поездки — как правило, по городам северной Италии. Летом 1836 года Иванов начал писать «Явление Мессии» и не переставал работать над картиной на протяжении двадцати лет.

Образование

Будучи ребенком, Иван Дмитриев получил начальное образование в Казани и Симбирске. Несмотря на то что мальчику было необходимо выучиться, дальнейшее образование семья не могла оплатить. Поэту пришлось вернуться в родную деревню.

Поскольку тяга к новым знаниям была очень велика у Ивана, он продолжил свое образование на дому. Краткая биография Ивана Ивановича Дмитриева рассказывает о том, что именно так юный поэт изучил французский язык, переводя огромные романы с иностранного на русский.

Историки отмечают тот факт, что Иван Иванович особенно любил Лафонтена. Произведения известнейшего литературного деятеля Дмитриев не просто переводил, но и составлял рифмы, и художественно оформлял.

Аппиева дорога при закате солнца (1845)

Аппиева дорога является устойчивым символом Древнего Рима. Она ведет из Рима в Капую. Прокладывали ее по правилам инженерного искусства в IV веке до н.э. под присмотром цензора Аппия Клавдия. Один из древнеримских поэтов назвал Аппиеву дорогу «царицей всех дорог». Со временем вдоль обочин появились гостиницы, постоялые дворы, гробницы.

Существует предположение, что художник хотел показать в своей работе историческое значение дороги «свозь века».

Древние развалины гробниц с акведуком и горизонтальной линией с графическим изображением города как будто задают исторический вектор, объединяя в единое целое время и пространство.

В вечерней дымке тонет силуэт собора святого Петра.

В цветовой гамме скрывается решение художественной задачи — построения пространства, где цвет играет такую же значимую роль, как и следование законам перспективы.

Родители

Если говорить о краткой биографии Ивана Ивановича Дмитриева, то необходимо упомянуть и родителей поэта.

Мать Ивана принадлежала к очень богатому роду Бекетовых. Кроме этого, мать Ивана Ивановича была крайне образованной женщиной: свое образование она сначала получила дома, а вскоре и окончила пансион Федора Кабрита в Симбирске.

Отец поэта был довольно богат. Он был помещиком с обширными землями и многочисленной рабочей силой.

Несмотря на то что семья Дмитриевых имела очень твердое материальное и финансовое положение, вскоре дела их заметно ухудшились. Историки связывают данное явление с Пугачевским бунтом, который, несомненно, затронул все слои населения Российской империи.

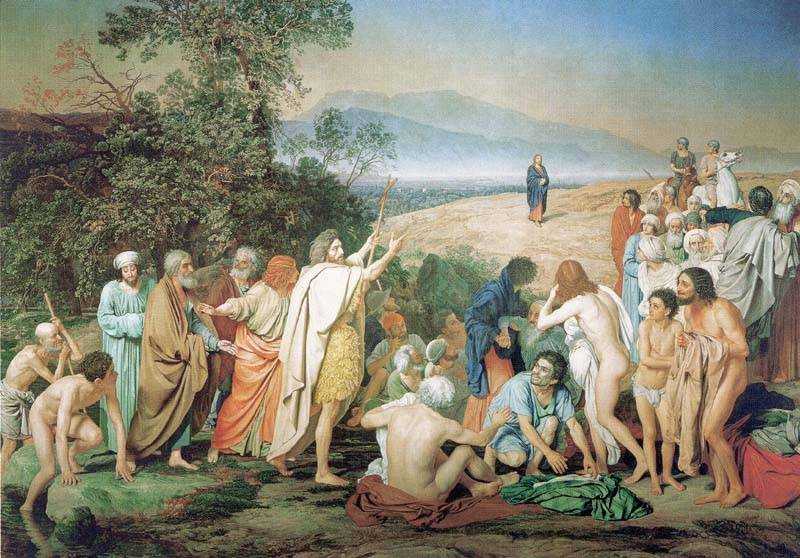

Явление Христа народу (1837-1857)

Главной идеей грандиозного полотна Иванова является напоминание о событии, изменившем историю человечества – пришествии Христа в мир людей.

В одном произведении соединено два эпизода из Евангелия от Иоанна: проповедь Иоанна Крестителя перед собравшимися людьми из Иудеи, их крещение в водах Иордана и явление Христа народу.

Событие происходит на фоне красивейшего пейзажа под вековым оливковым деревом. По выжженной солнцем каменистой равнине смиренно ступает к людям сын Божий. Его темные одежды резко контрастируют с голубыми очертаниями гор. Силуэт Христа несколько размыт. В этом есть некая таинственность. По всей вероятности, автор намеренно делает акцент не на фигуре сына Божия, пришедшего в мир для избавления человечества от грехов, а на реакцию иудеев к этому явлению. В статье «Исторический живописец Иванов» Гоголь пытался «рассказать» картину:

Каждый персонаж картины достоин отдельного исследования.

На первом плане картины показаны люди разных сословий и верований, пришедшие к Священной реке, чтобы очиститься от грехов. Они смотрят на Крестителя по-разному: с умилением, с недоверием, со злобой.

Иоанн Креститель является центральной фигурой композиции. Это высокий человек, одетый в верблюжью шкуру и светлый плащ. Он призывает народ к покаянию и указывает на явившегося Спасителя. В левой руке он держит крест – символ новой веры. Его жест говорит о восторге, с которым он встречает Мессию.

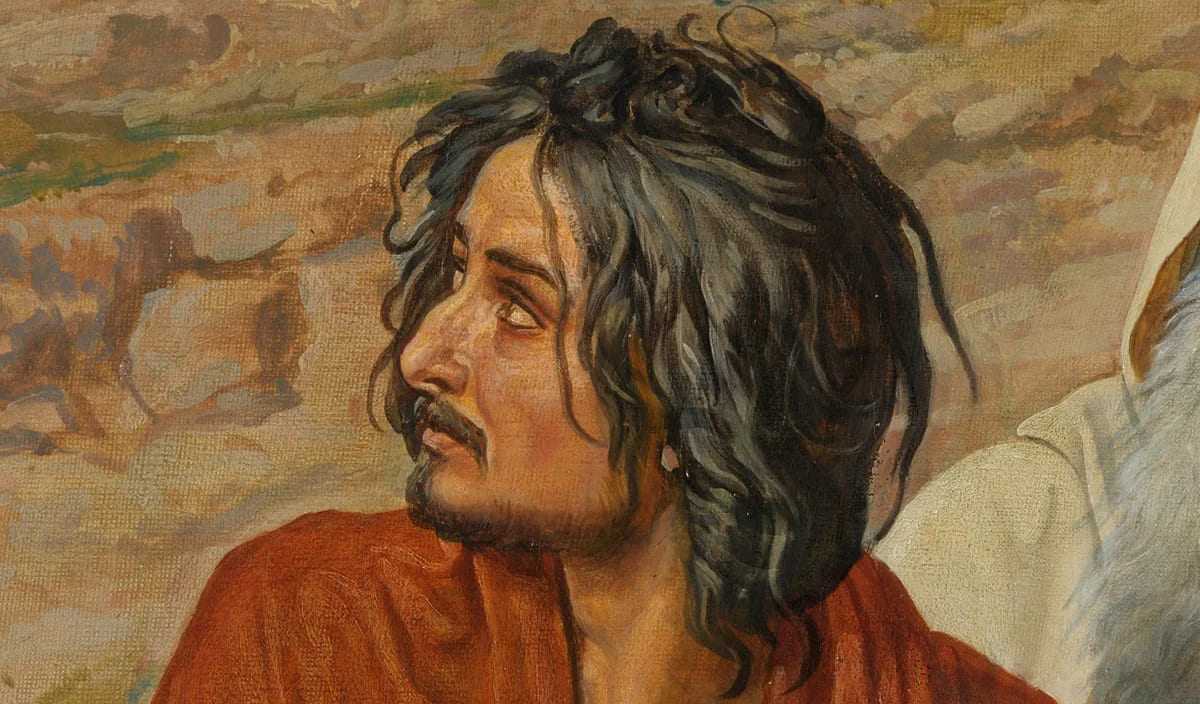

Слева от Иоанна стоит группа апостолов (будущих учеников Христа), оживленно обсуждающих свершившееся чудо. В центральной группе показан сомневающийся молодой мужчина с черной бородой, кутающийся в длинный синий хитон. Его опущенные вниз глаза говорят о его неуверенности в правоте пророка. Седобородый мужчина в темном плаще с боязнью прислушивается к словам Иоанна. Это скорее всего язычники, слушающие проповедь о пришествии Спасителя и не верящие в чудо.

В водах Иордана остановился старик, опирающийся на палку. Рядом с ним обнаженный мальчик, только что совершивший омовение. Они с любопытством всматриваются в Христа и уже готовы принять новую религию.

Справа от пророка расположились на земле люди, еще не определившиеся в выборе веры. Их лица озлоблены. Враждебно настроенными к проповеднику героями являются книжники и первосвященники, сторонники старой веры.

Ближе всех к зрителю виден зажиточный господин, которому подает одежду раб с веревкой на шее. Невольник с умилением слушает пророка. Слова Крестителя произвели на него настолько сильное впечатление, что можно быть уверенным в том, что раб обязательно примет христианство. По мнению художника, новая вера должна объединять людей разных сословий.

Справа спускается с холма толпа фарисеев и саддукеев, не принявших Христа – посланника Бога. Среди них заметна фигура беззаконника в коричневом облачении, в этом персонаже узнается друг художника Н. В. Гоголь

На конях сидят римские легионеры, наблюдающие за порядком.

Иванов долго искал натуру для пейзажа. Оливковое дерево можно назвать лучшим пейзажным этюдом художника.

Под деревом еле видна группа кающихся людей, воздевших руки к небесам и передвигающихся к вершине холма.

Автор следует академическим законам (требующим идеальной правильности от изображения) постольку, поскольку они служат «идеологии», но его следование нельзя назвать абсолютным. Известен факт: художник С. К. Зарянко заметил неверность в расположении стоп Христа. По мнению искусствоведов, автор сознательно обращается к опыту иконописцев, изображавших Спасителя не идущим, а летящим «по земле».

Н. В. Гоголь дал следующее описание этой картины:

В своей работе художник показал людей разных сословий и вероисповеданий, их неоднозначные (противоречивые) чувства по отношению к новой вере.

Рядом с этим шедевром все остальные академические произведения художника заметно меркнут. Продолжительность работы над картиной всей жизни вызывает восхищение. Называть Иванова «автором одной картины» не совсем правомерно. Автору потребовалось выполнить свыше 600 подготовительных этюдов. Метод работы художника над этим шедевром – тщательнейшее исследование всех возможных вариантов ее написания и поиск единственно-точного исполнения. Задолго до выбора сюжета в 1829 году Иванов писал о своей задаче:

В 1831 году художник сообщал своей сестре об особенностях работы:

Сформулировав задачу, он обдумывал достойный сюжет, отвечающим художественным принципам исторической живописи, которой был верен.

Биография художника Иванов Александр Андреевич

Живописец, график

Сын известного живописца А. И. Иванова; первоначальное художественное образование получил под руководством отца. В 1817–1828 состоял «посторонним» учеником ИАХ в классе исторической живописи, занимался под руководством отца и А. Е. Егорова.

В 1824 за программу «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» был награжден малой золотой медалью, в 1827 за картину «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару» и картон со слепка «Лаокоон с детьми» — большой золотой медалью из средств Общества поощрения художников, в 1828 получил звание классного художника.

В 1830 отправлен пенсионером ОПХ в Италию; по пути посетил Германию, Австрию, города Северной Италии, Флоренцию. В 1831 прибыл в Рим.

В 1830–40-х неоднократно предпринимал путешествия по Италии, с целью «изучить характер всех школ»: в 1834 путешествовал по Северной Италии (Болонья, Венеция, Падуя, Виченца, Верона, Брешия, Бергамо, Милан, Парма), в 1839 — по Средней и Северной Италии, в 1846 посетил Палермо, в 1847 — Флоренцию, Ливорно, Геную, Милан; неоднократно бывал в Неаполе.

Создавал произведения на библейские сюжеты; обращался к пейзажу, выполнил множество жанровых зарисовок и акварелей. В 1831 по заданию ОПХ копировал фрески Микеланджело «Сотворение Адама» в росписях потолка Сикстинской капеллы.

В 1836 за присланную в Совет ИАХ картину «Явление Христа Марии Магдалине» был удостоен звания академика.

С 1833 работал над эскизами к картине «Явление Христа народу», в 1837 приступил к исполнению картины, Работал с перерывами до начала 1850-х, выполнив за этот период более 400 подготовительных этюдов.

В 1851 получил книгу Д. Штрауса «Жизнь Христа», послужившую основополагающим источником в разработке плана и системы росписей на библейские сюжеты на стенах задуманного художником особого храма. В 1851–1857 воплотил идеи росписей в серии «библейских эскизов».

В 1857 совершил поездку в Вену и Интерлакен для лечения, в сентябре того же года посетил Лондон. В мае 1858 возвратился в Петербург, где состоялась выставка картины «Явление Христа народу» с этюдами к ней, вызвавшая противоречивые оценки критики (приобретена Александром II и пожертвована в Московский Румянцевский музей после смерти художника).

Ретроспективные выставки творчества Иванова проходили в Москве (1897, 1898, 1926, 1956, 1981–1982) и Ленинграде (1956).

Иванов — выдающийся русский художник первой половины XIX века.

Его ранние работы («Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора», 1824; «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару», 1827; «Беллерофонт отправляется в поход против Химеры», 1829; «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением», 1831–1834) в целом отвечают классицистической традиции; им свойственны уравновешенность композиции, равномерное распределение масс на плоскости, фигур и предметов по планам, плавный контурный рисунок, локальный колорит. Произведения зрелого периода («Явление Христа народу», эскизы к картине, цикл «библейских эскизов», 1837–1857) тяготеют к эстетике позднего романтизма, что выразилось в ощущении глубинности пространства, динамики форм, стремлении к эмоциональной выразительности. Характерной особенностью зрелого творчества мастера является ярко выраженный религиозно-философский, нравственный характер работ.

Подготовительные работы к «Явлению» составляют самостоятельную область художественной деятельности Иванова. Демонстрирующие достижения в изучении натуры (постижении пространства, воплощении в персонажах определенных качеств и состояний), они вместе с тем отличаются философской глубиной ее восприятия.

Особенно выразительны выполненные на пленэре пейзажные этюды, в которых Иванов стремился объективно передать все многообразие жизни природы, познать основные законы ее развития и основные элементы: воду, землю, растительность, небо.

Этюды голов и фигур, напротив, представляют собой сложный синтез работы с живой натуры и по образцам классического искусства.

Произведения Иванова находятся в крупнейших музейных собраниях России — Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее.

Известность в литературных кругах

Говоря о краткой биографии Ивана Ивановича Дмитриева, многие литературоведы отмечают тот факт, что Карамзин действительно был учителем для юного поэта. Читая сочинения Дмитриева, можно заметить, что многие мысли поэта сходились с идеями самого Карамзина. Из этого можно сделать вывод, что Иван Иванович со временем стал последователем великого литературного деятеля.

В 1777 году началась творческая карьера поэта. Начало было ознаменовано публикацией стихотворения в известном петербургском журнале «Санкт-Петербургские ученые ведомости». Сам же Иван Иванович смотрел на это иначе: все написанное до 1791 года он называл пустым «рифмованием» и бессмыслицей.

В 1792 году, когда в свет вышел сонет Дмитриева «Стонет сизый голубочек», Иван Иванович получил такое признание, что стал по праву считаться одним из лучших поэтов того времени.

Вскоре после выхода сонета свет увидел и комедию Дмитриева «Модная жена», которая так же сильно понравилась читателям. Весь российский свет стал цитировать и декламировать произведения Ивана, что уже подтверждало истинный талант юного поэта.

Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением (1831-1834)

Каждые два месяца подопечные, проживающие на средства ОПХ в Италии, представляли своим попечителям в оговоренные сроки письменные отчеты и законченные полотна. Одной из таких работ была картина «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением». В ней отражено увлечение автора живописью Возрождения и, прежде всего, творчеством Рафаэля.

Перед нами герои античных мифов: Аполлон, Гиацинт и Кипарис.

Образ Аполлона является олицетворением музыки, одухотворяющей мир.

Любимец Аполлона Гиацинт учится игре на флейте. Из мифологии известна трагическая судьба Гиацинта. Он был нечаянно убит Аполлоном во время метания диска. Из крови Гиацинта появились одноименные цветы.

Рядом с Аполлоном сидит еще один его любимец Кипарис. Его лицо опечалено. У ног Кипариса лежит смертельно раненный олень. Согласно мифологии, Кипарис горько оплакивал смерть любимого оленя, и Боги, услышав мольбу просителя, превратили оленя в дерево печали – кипарис.

Этот мифологический сюжет, по мнению автора, подчеркивает преображающую силу высокого искусства, воспевающее прекрасное. Произведение написано по правилам академического искусства (задний план полотна занимает пейзаж, что является непременным атрибутом академической картины).

Работы художника

Явление Христа Марии Магдалине после воскресения

В 1834 году Общество поощрения художников удовлетворило ходатайство Иванова о продлении срока пенсионерства на два года. За дополнительные два итальянских года следовало отчитаться. Этим отчетом и стало полотно «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения». Отчёт оказался настолько удачным, что художник получил за него звание академика.

Аппиева дорога при закате солнца

Дорогу из Рима в Капую прокладывали в конце IV века до н. э. Постепенно возле неё появились постоялые дворы, гостиницы… и гробницы. Эта дорога оказалась дорогой «сквозь века», так как исправно служила вплоть до новейшего времени. Именно историческую «глубину» хотел показать Иванов. Сообщая о своей новой работе, он напишет: «Пожалуй, могут истолковать, что торжествующий Пётр, или католицизм над древним миром находится при своём закате».

Ave Maria

По свидетельству самого Иванова, эта работа стала его первым акварельным опытом. Тремя годами позже художник в письме к поэту В. Жуковскому призывал молодых живописцев к серьёзности, чтобы «не бросались они ни в шуточный жанр, ни в акварель, ни в радужный колер, ни в быстроту эскизного исполнения». Если вспомнить множество акварелей самого Иванова и свойственную ему «быстроту эскизного исполнения», то этот призыв покажется странным.

[править] Биография

Пётр Ивановский родился 24 мая 1906 года в посёлке Новохованск Невельского уезда Витебской губернии (с 1957 года — в Невельском районе Псковской области). В 1929 году поступил в Ленинграде в Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН), занимался у Д. Н. Кардовского, М. Д. Бернштейна, В. И. Шухаева.

В 1937 году П. Ивановский окончил институт по мастерской В. И. Шухаева с присвоением звания художника живописи. Дипломная работа — картина «Похороны партизан».

После защиты диплома П. Ивановский с 1937 года начал преподавательскую работу в Институте живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской Академии художеств. Одновременно в 1939—1941 годах занимался в аспирантуре института.

Ивановский П. Всеобщая стачка в Ростове-на-Дону. 1902 год. 1940. Государственный Музей политической истории России

После начала войны до 1942 года П. Ивановский оставался в Ленинграде. В 1942 году был эвакуирован в Киров. После войны в 1945 году вернулся к преподавательской работе в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина и занятиям в аспирантуре и в 1948 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата искусствоведения по картине «Ф. Э. Дзержинский среди беспризорников».

С 1937 года П. Ивановский участвовал в выставках. Писал жанровые и исторические картины, пейзажи, портреты. Среди основных произведений, написанных П. Ивановским, картины «Выступление М. И. Калинина перед рабочими у Финляндского вокзала в Петрограде. 1917 год» (1939), «Всеобщая стачка в Ростове-на-Дону. 1902 год» (1940), «Нева» (1941), «Отомстят за нас» (1943), «Беженцы» (1945), «В ночном», «У костра» (обе 1950), «Крым. Ущелье», «Крым. Дорога» (обе 1953), «Горная дорога» (1956), «Анапа. Камни», «Горная дорога» (обе 1958) и другие.

До 1958 года П. Ивановский преподавал в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Автор ряда статей по вопросам изобразительного искусства и художественного образования.

Персональная выставка произведений П. Ивановского прошла в 1977 году в Ленинграде в Музее Академии художеств.

Пётр Иванович Ивановский скончался 12 октября 1958 года в Ленинграде на пятьдесят третьем году жизни. Похоронен на Богословском кладбище. Его произведения находятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

[править] Примечания

- Иванов С. В., Левитин А. П., Сидоров В. М. и др. Ленинградская школа живописи. Очерки истории. Под ред. Дмитренко А. Ф. и Иванова С. В. СПб.: Галерея АРКА, 2019. С.369, 373.

- Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. СПб.: Первоцвет, 2007. С.44.

- Художники народов СССР. Биографический словарь. Т.4. Кн.1. М.: 1983. С.458—459.

- Художники народов СССР. Биографический словарь. Т.4. Кн.1. М.: 1983. С.458.

- Выставка произведений ленинградских художников 1950 года. Каталог. М.-Л.: Искусство. 1951. С.17.

- Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1954 года. Каталог. Л.: Изогиз, 1954. С.10-11.

- Осенняя выставка произведений ленинградских художников. 1956 года. Каталог. Л.: Ленинградский художник, 1958. С.12.

- Художники народов СССР. Биографический словарь. Т.4. Кн.1. М.: 1983. С.458.

Служба

В учебниках литературы 6 класса краткая биография Ивана Ивановича Дмитриева обязательно рассказывает своим юным читателям и о времени службы писателя.

В 1774 году Иван был призван на службу в Семеновский полк. Служба проходила спокойно. Поэт нашел огромное количество новых друзей, которые восхищались талантом Дмитриева – у молодого парня получались прекрасные рассказы, которые вызывали улыбку у сослуживцев.

Свои самые длинные повести Ивану удавалось рассказывать так, что они не надоедали, а наоборот, вызывали сильный интерес у слушающих.

Именно это время ознаменовывается этапом развития современного русского языка. Несмотря на то что с творчеством Дмитриева знакомы совсем немногие, его вклад в развитие родного языка все-таки неоценим.

Государственная служба

Несмотря на то что Иван Иванович добивался успехов в своей литературной карьере, он продолжал и продвигаться по государственной службе. В 1789 году он получил звание подпоручика, в 1790-м – поручика, в 1793-м – капитан-поручика. Служба сильно тяготила поэта, поэтому он часто требовал отпуска, на время которых уезжал к себе на родину – в деревню.

В 1796 году Дмитриев получил звание капитана гвардии, однако поэт четко понимал, что служба – это не то дело, которым бы ему хотелось заниматься. Иван Иванович вышел в отставку, но в связи со смертью Екатерины II ему пришлось вернуться в Санкт-Петербург на службу. В скором времени поэту все-таки удалось окончательно выйти в отставку, сославшись на серьезную болезнь.

ФАТАЛЬНОЕ ОДИНОЧЕСТВО

Запрет на официальное «пенсионерство» удалось обойти с помощью недавно организованного Общества поощрения художников (ОПХ), давшего деньги на четырехлетнее пребывание молодого живописца в Италии. К слову, этой же возможностью несколькими годами раньше воспользовался Карл Брюллов. Впрочем, поездка Иванова чуть не сорвалась, и тут напрашивается очевидная рифма с судьбой отца художника. Иванов, влюбившись в дочь академического учителя музыки Гюльпена, решил жениться на ней — этот поступок закрыл бы ему дорогу в Европу. Отцу с большим трудом удалось отговорить сына от опрометчивого шага.

Несколько забегая вперед, хотелось бы сразу «закрыть» женскую тему жизни Иванова. Его якобы фатальное одиночество нередко служило сюжетом для более или менее мифологических интерпретаций особенностей его натуры. Но дело в том, что это одиночество вовсе не было фатальным. Так, уже в его итальянских письмах, датируемых летом 1831 года, вновь зазвучали слова о необходимости создания семьи. Вероятно, они были вызваны увлечением Витторией Кальдони, которая в конце концов предпочла Иванову его приятеля Григория Лапченко и вышла за последнего замуж.

Около восьми лет (с 1836-го года) художник жил с некоей Терезой, о чём есть глухие упоминания в его переписке. Опыт этот был не слишком удачным. Тереза трижды обворовывала его, делала сцены, которые «интроверт» Иванов на дух не переносил, и в 1844 году он с ней расстался. Наконец, в 1847 году Александр не без взаимности страстно влюбился в графиню Марию Апраксину. Но и тут его ждала катастрофа — «Машеньку» (как художник называл девушку в своих записках) выдали замуж за князя Мещерского. Вот, кажется, и все романтические истории художника. И, как итог, самоприговор: «Я обрек себя умереть на пути к пользе отечества». Или, как обмолвился современник: «Картина заменила ему семью».

Развитие в литературных кругах

После возвращения Карамзина в Санкт-Петербург Иван Иванович познакомился с уже известным литератором. Как гласит краткая биография Ивана Ивановича Дмитриева для детей, юный поэт восхищался творчеством Карамзина, считая его самым талантливым из всех литераторов того времени.

Дмитриев часто встречался с Карамзиным, которого считал своим учителем в литературной деятельности. Вместе литераторы обдумывали создание общего журнала, где они бы публиковали самых талантливых, пусть и не очень известных поэтов и писателей.

Спустя некоторое время Карамзин все-таки занялся созданием своего журнала, который выходил под названием «Московский журнал». Именно с этого издания и началась публикация стихотворений Ивана Дмитриева для широкого круга читателей.

Личная жизнь

В жизни Иванова, полностью посвятившему себя творчеству, было несколько попыток создать семью.

В 1829 году Александр влюбился в дочь преподавателя музыки в Академии художеств, француженку мадемуазель Гюльпен. Ради женитьбы на ней он готов был пожертвовать поездкой в Италию, на которую к тому моменту Общество поощрения художников уже выделило средства. Отец был против женитьбы сына: дело в том, что женатые выпускники Академии теряли возможность уехать за границу. Отец и друзья художника уговорили его отказаться от женитьбы и продолжить обучение в Италии.

Живя в Италии, художник вел замкнутый, даже аскетический образ жизни. В 1947 году он, бывая с визитами в доме С.С. Апраксиной, влюбился в ее дочь, молодую русскую аристократку Марию Владимировну. Он был уверен, что она согласится стать ему спутницей жизни, но девушка предпочла другого. Любовная неудача привела художника к болезненному душевному состоянию, усилению недоверчивости и подозрительности. С тех пор он стал настолько замкнутым, что перестал пускать в свою студию даже коллег-художников и близких.

Портрет художника Александра Иванова

ЖИЗНЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Жизнь он при этом вёл более чем скромную. Буквально сразу же по приезде в Италию художник лишился материальной поддержки отца — тот, вследствие интриг, был вынужден уйти из Академии, потеряв профессорское жалованье и казенную квартиру. На жизнь Андрей Иванович с тех пор зарабатывал, расписывая петербургские церкви.

Иванову младшему приходилось постоянно искать деньги — на материалы, на аренду мастерской, на оплату натурщиков. На два года выручило ОПХ, продлив в 1834 году его командировку. В 1838 году в мастерскую художника заглянул будущий император Александр II, пожаловав после этого Иванову трёхлетнее содержание. Какие-то пожертвования приносили действия частных лиц — Ф. Чижова, Н. Гоголя, небезызвестной «калужской губернаторши» А. Смирновой-Россет. В 1845 году Иванова в Риме посетил император Николай I, даровав художнику 300 червонцев. Наконец, в 1857 году вдовствующая императрица Александра Фёдоровна, узнав о том, что Иванов в кропотливой работе над картиной почти загубил глаза, отправила его на свои средства на лечение в Германию — это был первый выезд живописца из Италии за 27 лет.

Главное творение

Воодушевившись успехом, художник берется за написание новой работы – картины «Явление Христа народу». Мастер начал писать ее в 1837 году, а закончил лишь спустя 20 лет. Художник работал над картиной в Италии, где попутно развивал свое мастерство, изучая работы художников эпохи Возрождения и набивая руку на их копировании.

Во время работы над картиной Александр Андреевич Иванов написал с натуры более 600 этюдов. Это была не только масштабная, но и очень кропотливая работа. Сам художник называл сюжет полотна «всемирным»

Полотно имеет глубокий смысл, помимо самого появления Спасителя перед народом, в ней присутствует особый символизм, который показывает человечество во время такого важного момента

В центре располагается Иоанн Креститель, который совершает обряд крещения в Иордане, а также указывает всем на приближающегося Христа. Рядом с Крестителем изображены несколько апостолов: Петр, Андрей Первозванный, юный Иоанн Богослов, а также Нафанаил, которого называют сомневающимся.

На переднем плане можно увидеть старцев и юношей, что в символизме живописи обозначает непрекращающуюся жизнь. В ближайшей к Христу фигуре можно уловить схожесть с портретом Н. В. Гоголя. А. Иванов создаст его отдельный вариант в 1841 году.

Интересный факт, что в страннике с посохом, который расположен на полотне неподалеку от Иоанна, можно узнать черты самого художника. Несмотря на то что картина имеет насыщенную многофигурность, в целом она идеально сбалансирована. Помимо прекрасно прорисованных лиц и фигур персонажей, работа имеет прекрасную цветовую палитру и реализм.

ДРУЗЬЯ И СТРАХИ

Постепенно всё явственнее обнаруживались странности характера, похожие на начало психического заболевания. Иванов вообще был очень замкнутым человеком. Мастер больше любил слушать, нежели говорить. В итальянской колонии русских художников он стоял особняком, друзей у него не было. Более или менее близкие отношения сложились лишь с Г. Лапченко и Ф. Иорданом. С интересом общался Иванов с лидером «назарейцев» Ф. Овербеком и датским скульптором Б. Торвальдсеном. При этом единственный равный, пожалуй, Иванову по дарованию — Брюллов — отзывался о нём как о «кропателе». А «кропатели», по мнению Брюллова, гениями не бывают. Иванов не оставался в долгу, упоминая о «подлости и честолюбии» последнего. В начале 1840-х годов составился кружок близких людей, в него входили Гоголь, Иордан, Иванов и приехавший в Рим пенсионер Академии Ф. Моллер.

Дружба с Гоголем сыграла огромную роль в жизни Иванова, но и она не выдержала испытания временем — это вполне обычная история: два крупных человек не бывают удобны друг для друга.

В конце концов, Иванов полностью затворился в своей «келье», как он называл мастерскую, и перестал кого-либо пускать к себе. У него появилась навязчивая мысль, что его хотят отравить: «Он закупает себе провизию в лавках и сам ходит за водой к фонтану», — свидетельствовал Н. Боткин.

[править] Литература

- Всесоюзная выставка молодых художников, посвященная 20-летию ВЛКСМ. М.: 1939. С.58.

- Молодые художники РСФСР. Выставка. М.: 1941. С.29.

- Выставка произведений ленинградских художников 1950 года. Каталог. М.-Л.: Искусство. 1951. С.17.

- Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1954 года. Каталог. Л.: Изогиз, 1954. С.10-11.

- Осенняя выставка произведений ленинградских художников. 1956 года. Каталог. Л.: Ленинградский художник, 1958. С.12.

- 1917 — 1957. Выставка произведений ленинградских художников. Каталог. Л.: Ленинградский художник, 1958. С.11.

- Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1958 года. Каталог. Л.: Художник РСФСР, 1959. С.27.

- П. И. Ивановский. 1906—1958. Живописью Графика. Каталог выставки. Л.: 1977.

- Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т.4. Кн.1. М.: Искусство, 1983. С.458—459.

- Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. London: Izomar Limited, 1998.

- Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб.: НП-Принт, 2007. С.19, 384, 390.

- Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. СПб.: Первоцвет, 2007. С.44.

- Иванов С. В., Левитин А. П., Сидоров В. М. и др. Ленинградская школа живописи. Очерки истории. Под ред. Дмитренко А. Ф. и Иванова С. В. СПб.: Галерея АРКА, 2019. С.369, 373.

Выставки ленинградских художников

Первая выставка ленинградских художников 1935 года • Выставка 1950 года • Выставка 1951 года • Весенняя 1954 года • Весенняя 1955 года • Осенняя 1956 • Выставка 1957 года • Всесоюзная выставка 1957 года • Осенняя 1958 года • Выставка 1960 года в ЛОСХ • Выставка 1960 года в ГРМ • «Советская Россия» 1960 года • Выставка 1961 года • Осенняя 1962 года • Зональная 1964 года • Весенняя 1965 года • «Советская Россия» 1965 года • «Советская Россия» 1967 года • Осенняя 1968 года • Весенняя 1969 года • Выставка ленинградских художников 1970 года • Наш современник 1971 года • По родной стране 1972 года • Наш современник 1972 года • Наш современник. Зональная 1975 года • Выставка женщин-художников 1975 года • Изобразительное искусство Ленинграда 1976 года • Портрет современника 1976 года • Выставка 60 лет Октября 1977 года • Осенняя 1978 года • Зональная 1980 года • Выставка к 150-летию железных дорог страны • Ленинградские художники 1994 года • Этюд в живописи 1994 года • Лирика художников военного поколения 1995 года • Живопись. Ленинградская школа 1996 года • Натюрморт. Ленинградская школа 1997 года • Памяти учителя 1997 года

«Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения» (1834-1836)

Это полотно стало очередным отчетом для ОПЗ за два дополнительных года проживания в Италии. За него художник получил звание академика.

На картине представлена евангельская история явления Христа после смерти Марии Магдалине, принявшей его сначала за садовника.

Автор обращает внимание зрителя на контраст земного и небесного. Бесстрастное лицо Христа полно величия

Выражение лица Марии меняется на глазах от удивления к радости, от радости к любовному порыву

Бесстрастное лицо Христа полно величия. Выражение лица Марии меняется на глазах от удивления к радости, от радости к любовному порыву.

Одежды Марии Магдалины и Христа контрастируют по цвету. Красный цвет является символом земного беспокойства, белый цвет – символ небесного покоя.

Противопоставление присутствует в жестах героев: руки Марии устремлены к Иисусу, который усмиряет ее душевный порыв царственным жестом. Вот строчки из Евангелия от Иоанна:

Завершая работу, художник писал своему отцу:

Художнику было важно показать «утреннюю глуботу», в которой героиня не сразу узнала Христа