«Болото в лесу» (1872)

Об истории картины мало что известно. Художник ничего о ней не сообщал в своем эпистолярном разговоре с друзьями. Написана она в том же году, что и «Заброшенная мельница». Крымская природа, стиснутая горами, вдохновляла художника меньше, чем подробности русского пейзажа.

Автор картины представил любимый болотистый и березовый край, оставленный им навсегда. На переднем плане изображено огромное открытое небу болото, где живут белые цапли. Пламенеющую осеннюю листву выгодно подчеркивает затянутое свинцовыми тучами небо.

В картине «Болото в лесу» Васильев выразил свою любовь к русской природе, к обширным полям, к влажным лесам, к чистым краскам среднерусской осени.

В письме Крамскому Васильев писал:

Личная жизнь

О личной жизни художника известно мало. Про романтические чувства живописца в книге «Руси волшебная палитра» написал Анатолий Доронин, основавший Музей славянской культуры Константина Васильева в Москве. В 17 лет художник влюбился в Людмилу Чугунову, писал ей картины, читал стихи, но первая любовь оказалась несчастной.

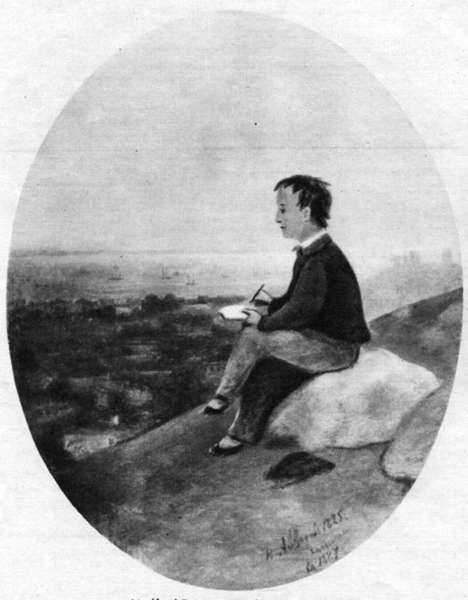

Портрет Константина Васильева

Привязанность к выпускнице Казанской консерватории Елене Асеевой окончилась неудачным предложением руки и сердца, зато портрет девушки ныне успешно экспонируется на посмертных выставках автора. В зрелом возрасте познакомился с Еленой Коваленко, но болезненный опыт прошлых отношений не позволил художнику развить роман во что-то серьезное.

По свидетельствам современников, живописец был ранимой и тонкой натурой. На фото выходил задумчивым и чуть печальным, будто погруженным в непрерывные творческие поиски. На прогулках, со слов друга Геннадия Пронина, любил молчать, предоставляя собеседнику роль «первой скрипки».

Личная жизнь Айвазовского

Год 1848 знаменателен для художника не только рождением шедевров. В этот год Айвазовский заключает брак с Юлией Грефс — дочерью петербургского врача английского происхождения. Брак казался счастливым, но не во всех отношениях. С одной стороны, Иван Константинович называл свою жену главным вдохновителем и музой его творчества. Но с другой — «камнем преткновения» у супругов оказались различные взгляды на место жительства. Супруга мечтала о столице и светском обществе. Душа же художника искала покой, уединение и темы для своих картин. Айвазовский не мыслил себя без Феодосии, Крыма и Черного моря.

В 1858 году супруги расстались и не виделись в последующем практически 20 лет. Только в 1877 году чета Айвазянов была официально разведена.

На второй брак Айвазовский решился только через пять лет после завершения бракоразводной процедуры. Его избранницей стала вдова известного в Феодосии коммерсанта Анна Саркизова (в девичестве Бурназян). Невзирая на большую разницу в возрасте (Анна была младше Ивана Константиновича на 40 лет), их союз можно было назвать счастливым, а чувства истинными. Семейная идиллия продолжалась почти 18 лет, пока ее не прервала смерть художника.

Женщины Айвазовского

Женщины Айвазовского

За эти годы через Феодосию прошла Первая мировая война. Здесь же Анна встретила и приход Советской власти. Пережила вдова и немецкую оккупацию в годы Великой отечественной войны. Умерла Анна Айвазовская-Бурназян в 1944 году. Похоронена она в Феодосии, рядом с мужем во дворе местного собора, в котором его крестили и венчали.

Айвазян-Гайвазовский

Родители будущего художника по национальности были коренные армяне. После бегства от турецкого гнета с исторической родины они некоторое время жили у родственников в Галиции. В Феодосию беженцы попали скорее случайно. Однако шло время, и этот тихий городок оказался тем местом на земле, где они и решили поселиться навсегда.

И. К. Айвазовский автопортрет

И. К. Айвазовский автопортрет

Бегство от геноцида и семейные неурядицы в семье Айвазянов во многом повлияли на паспортные данные будущего гения, а именно:

- имя Геворк, данное при рождении отцу, в русском варианте звучит как Константин,

- фамилия семьи была изменена для конспирации на польский манер,

- имя сына Ованес в русском языке созвучно с именем Иван.

Таким образом, мальчик, рожденный, как Ованес Айвазян, свои первые шаги по жизни сделал, как Иван Константинович Гайвазовский. Пройдут годы и уже в зрелом возрасте художник-гений еще раз сменит свою фамилию на Айвазовский.

Цитаты, афоризмы, изречения и зарисовки писателя и журналиста Ивана Афанасьевича Васильева

«Каковы годы нашей жизни — долгие или короткие, полные или пустые, зависит от нас самих. Их можно продлить и укоротить, наполнить и опустошить. В зависимости от того, кого встретил, кого узнал, от кого набрался ума-разума и чувств высоких и светлых».

«Детство — это такая страна сокровищ, ходить в которую человек не устанет до конца своих дней».

«У того, кто не впитал с материнским молоком понятия о порядочности как основе народного бытия и духа, убеждения подобны лесу без корней: наросло много и всякого, но до первого ветра».

«Научить детей жить достойно и в нужде и в достатке — это тончайшее искусство матерей, и не дай Бог утратить его!»

«…с детьми нельзя говорить без эмоций. Им надо не объяснять, а рисовать словом, рассказ должен быть образным, понятие входит в детское сознание через душу — картиной, образом, чувством».

«Как осенние зарницы — лишь бледная копия бурных летних гроз, так и мимолетные взблески памяти на склоне лет есть слабое отражение ярких детских впечатлений».

«…Человек, ожидающий от работы только рубли, не получит главной платы за труд — наслаждения творчеством».

«В природе нет более чуткого «прибора», чем сердце матери».

«Чувство красоты на то и дано человеку, чтобы жили в душе светлые желания».

«Жизнь – непрерывная цепь открытий. Что-то постигаешь сам, вроде того, что железо на морозе – это холодный огонь, что узнаешь из книг, а главному – как жить? – научишься только у людей»

«Книга — это собеседник, который всегда под рукой — взял с полки, раскрыл и беседуй, автор к вашим услугам. Он вечно живой, всегда готов изложить свои мысли на ваш вопрос, с ним можно спорить, он терпелив, ненавязчив, беседу можно прервать и возобновить… Короче говоря, книга обладает всеми качествами умного собеседника.

Кино, радио, телевизор похожи на проповедников, вещающие свои проповеди, не спрашивая нас. Они не считаются лично с твоим временем, желанием, настроением, мыслями. К ним надо приноравливаться. Они хоть и дома, под рукой, но к ним надо «приходить»… Никакие изобретения технического века не заменят книгу – мудрого собеседника».

Создание картин в русском стиле

Художник Константин Васильев, биография и творчество которого описываются в этой публикации, смог раскрыться по-настоящему только после того, как начал рисовать пейзажи родного края. Природа вдохновила его на создание картин в исконно русском стиле. Постепенно пейзажи он стал дополнять изображениями людей. Параллельно Константин Алексеевич увлёкся изучением исторической литературы, русских былин и мифов. Чем больше он узнавал о прошлом своего народа, тем сильней ему хотелось воспроизводить сцены из его жизни на холсте. Именно здесь художнику удалось максимально раскрыть свой талант. Черпая вдохновение в русской культуре, Васильев пишет самые известные свои произведения: «Северный орёл», «Ожидание», «Человек с филином». Прославился Константин Алексеевич и как художник-баталист. Его авторству принадлежит портрет маршала Жукова, картины «Прощание славянки», «Парад 41-го», «Тоска по Родине».

Константин Васильев — художник, который создавал свои шедевры под музыку. Когда он рисовал, в его мастерской звучали русские народные песни, патриотические произведения военных лет, сочинения Шостаковича и других композиторов-классиков. Любовь к музыке нашла своё отображение и в творчестве Константина Алексеевича. В начале 60-х годов он создал целую серию графических портретов знаменитых композиторов («Римский-Корсаков», «Шостакович», «Бетховен», «Моцарт», «Дебюсси» и др.).

Карл Брюллов

Карл Брюллов — выдающийся русский живописец.

Карлу повезло больше, он родился в творческой семье, его отец занимался художественной резьбой. Он заметил, что у мальчика есть способности и отправил его обучаться рисованию в Академию Художеств.

Брюллов успешно закончил обучение, а картина «Явление Аврааму трех ангелов у дуба Мамврийского» принесла ему золотую медаль и возможность отправиться за границу за казенный счет.

Карл уехал в Италию, там он написал несколько картин. «Последний день Помпеи» — самая знаменитая работа Брюллова, но по-настоящему популярным его сделали портреты. Он рисовал представителей итальянской знати и своих соотечественников.

Также его интересовали исторические темы, чуть позже он увлекся религиозной тематикой. В последние свои годы в России он расписывал Исаакиевский собор, по настоянию врачей покинул страну.

Художник дожил до 52 лет, смерть была внезапной.

Самые известные картины: «Последний день Помпеи», «Всадница», «Одалиска».

Смерть

Жизнь художника трагически оборвалась в 1976 году. Вместе с другом Аркадием Поповым живописец возвращался из города в окрестностях Казани – Зеленодольска, где проходила выставка местных авторов. Официально причиной смерти назван несчастный случай – молодых людей сбил скорый поезд. Тела обнаружили на железнодорожном полотне.

Могила Константина Васильева

Тем не менее, родные и друзья считали, что в версии много нестыковок, например, как взрослые мужчины не услышали приближения состава или почему оказались в нескольких часах езды от Зеленодольска у станции «Лагерная», где произошла трагедия. Похоронен художник в родном поселке Васильево.

Обращение к сюрреализму и экспрессионизму

Как многие живописцы, некоторое время находился в поиске своего художественного стиля Васильев Константин Алексеевич. Картины его раннего периода напоминают сюрреалистические произведения Пикассо и Дали. К ним можно отнести «Апостола», «Струну», «Вознесение». Увлёкшись сюрреализмом, Васильев быстро охладел к нему, считая, что с его помощью невозможно добиться выражения на холсте глубинных чувств.

Следующий этап своего творчества советский художник связал с экспрессионизмом. В этот период из-под его кисти выходят такие картины, как «Икона памяти», «Грусть королевы», «Музыка ресниц», «Видение». Однако в скором времени мастер отказался и от экспрессионизма, считая это направление в искусстве поверхностным и не способным к выражению глубоких мыслей.

Смерть

Жизнь художника трагически оборвалась в 1976 году. Вместе с другом Аркадием Поповым живописец возвращался из города в окрестностях Казани – Зеленодольска, где проходила выставка местных авторов. Официально причиной смерти назван несчастный случай – молодых людей сбил скорый поезд. Тела обнаружили на железнодорожном полотне.

Тем не менее, родные и друзья считали, что в версии много нестыковок, например, как взрослые мужчины не услышали приближения состава или почему оказались в нескольких часах езды от Зеленодольска у станции «Лагерная», где произошла трагедия. Похоронен художник в родном поселке Васильево.

Ф. Васильев и И. Репин: учитель и ученик

Важную роль в формировании личности и мастерства художника сыграл и еще один знаменитый живописец — Илья Ефимович Репин.

Он совершил вместе с Васильевым путешествие по приволжским землям. Репин, являясь мастером бытового жанра, был и очень хорошим пейзажистом. В течение целого месяца они не только наслаждались волжской природой, но и писали удивительной красоты пейзажи мест, в которых останавливались. В пейзажах юный Репин старался «рабски подражать» восхищавшему его Васильеву. Активность и хваткость, зоркий глаз все подмечавшего художника, точность штриха и линии, огромная работоспособность и неимоверное трудолюбие, удивительное видение момента и места — вот что поражало Репина в Васильеве. В своих воспоминаниях он даже называл его учителем, которому стремились подражать все участники поездки.

Работы художника

Оттепель. Авторское повторение

За «Оттепель» Фёдор Васильев получил в феврале 1871 года первую премию на конкурсе Общества поощрения художников. В апреле художник выполнил её копию для будущего императора Александра III. «Оттепель» Васильева напомнит картины Саврасова. В ней есть тот же тонкий лиризм в сочетании с глубоким знанием природы и русской действительности, та же выразительная мягкость красок и ощущение достоверности, что и в лучших полотнах автора знаменитых «Грачей».

Заброшенная мельница

Почти обо всех работах крымского периода в письмах Васильева есть сведения. Но «Заброшенная мельница» стоит особняком. О ней он ни разу не обмолвился в своих разговорах с товарищами. То ли художник считал «Мельницу» безделкой, то ли, наоборот, она была настолько важна для него, что он не хотел о ней говорить. Когда на посмертной выставке были раскуплены все его картины, на «Мельницу» не обратили внимания, и лишь позднее она была признана одной из лучших работ.

В Крымских горах

«В Крымских горах» — одна из последних законченных работ Васильева. К Крыму, куда его «загнала» болезнь, художник питал гораздо меньше любви, чем к России. Лучшим пейзажем этого периода считается «В Крымских горах». В нём особая свежесть художнического взгляда. Здесь Васильев отказывается от кричащих красок, не ищет в пейзаже «экзотики» (напротив, старается приметить в нём родные русские черты) и благодаря этому создаёт совершенно новый образ Крыма.

Болото в лесу. Осень

«Болото в лесу» не было закончено по причине смерти художника

Первое, что обращает на себя внимание в этой картине, — это звучащие в ней чистые краски среднерусской осени. Любовь Васильева к русской природе, к её влажным лесам и обширным, открытым небу полям, удвоилась в Крыму, стиснутом горами

Крымские ландшафты вдохновляли его гораздо меньше, чем оставленная Россия. Особенную привязанность питал он к болотам, и тосковал по ним на юге.

Биография

Константин Васильев – советский живописец, чьи работы получили призвание после смерти автора. За короткую жизнь художник оставил большое наследие, значимость которого высоко оценивается экспертами в России и за рубежом.

Художник Константин Васильев

Биография автора – это 34 года жизни. Константин Алексеевич Васильев родился 3 сентября 1942 в Майкопе. Отец Алексей Алексеевич из ленинградской рабочей семьи. Принял участие в трех войнах: Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной. В мирное время занимал руководящие должности в промышленном секторе. Мать Клавдия Парменовна была младше супруга на 20 лет. Состояла в родстве с выдающимся живописцем Иваном Ивановичем Шишкиным.

Молодая семья жила в Майкопе, где столкнулась с тяготами военного времени. Алексей Алексеевич ушел в партизанский отряд, а жена не успела эвакуироваться из города и попала в немецкую оккупацию, где спустя месяц родила мальчика. В семье было трое детей – сын и 2 дочери.

Константин Васильев в молодости

По окончании войны семья переехала в поселок Васильево в 30 км от Казани. Новое место очаровало юного Костю красотой природы. Впоследствии многие из здешних видов он запечатлел в пейзажах, которые превосходно удавались. Кроме того, в окрестностях Васильево находились истинные жемчужины Татарии: Раифский Богородицкий монастырь, Волжско-Камский заповедник, остров-град Свияжск, Крестовоздвиженская церковь. После кончины живописца к достопримечательностям добавился и дом-музей Васильева.

«Ответственный» за переезд отец – заядлый охотник и рыбак – влюбился в эти места и решил обосноваться с семьей именно здесь. До сооружения Куйбышевского водохранилища здесь текла полноводная Волга, обрамленная крутыми берегами, спрятанная поутру от глаз сизыми туманами. Одна из картин художника – «Над Волгой» – вдохновлена поэзией этого края.

Картина Константина Васильева «Над Волгой»

С детства Костя избегал шумных игр со сверстниками, предпочитая тихую рыбалку с отцом, изучение литературы и истории живописи с матерью. Талант к рисованию обнаружился рано. Будучи дошкольником, изображал окружающую обстановку, позже ловко копировал шедевры других авторов. Мальчик восхищался творчеством Виктора Михайловича Васнецова. «Богатыри» — первая картина, воссозданная ребенком в мельчайших деталях цветными карандашами, а «Витязь на распутье» — вторая.

По случайности Косте выдалась возможность выбраться из Васильево для серьезного обучения. В 1954-м в «Комсомольской правде» опубликовали объявление о наборе учеников в столичную художественную школу-интернат при институте имени В. И. Сурикова. Отборочный конкурс был огромный, но мальчик сдал все экзамены на пятерки и, получив место, в 12 лет переехал в Москву.

Константин Васильев

Школа была одним из трех учебных заведений подобного типа и уровня подготовки в СССР. Такие же интернаты работали в Киеве и Ленинграде. МСШХ (Московская художественная средняя школа) располагалась в Лаврушинском переулке напротив Третьяковской галереи, которая служила учебной базой для студентов.

Юный Васильев проводил часы в «Третьяковке». Здесь же впервые вживую увидел «Богатырей», поразивших его в раннем детстве. Изучал собранные в залах произведения искусства, искал форму творческого самовыражения. В 15 лет написал автопортрет, техника которого похожа отнюдь не на работу ученика, а на творчество зрелого автора.

Автопортрет Константина Васильева

Спустя 2 года Косте пришлось вернуться домой. По одной из версий, причиной стала смерть отца, по другой – увлечение юноши абстракционизмом и сюрреализмом, бывших в СССР не в чести. Образование закончил в 1961 году. Получил диплом с отличием по специальности театрального декоратора в Казанском художественном училище в 19 лет. Выпускная работа – эскизы оформления сцены к пьесе-сказке «Снегурочка» Александра Островского – не сохранилась.

Последняя картина в жизни

Этой картиной, закрывшей «крымский» цикл Васильева, стала работа «В крымских горах». И снова мы видим тонкую работу художника со световым решением картины: свет постепенно сгущается волнообразно — по направлению от нижнего правого к верхнему левому углу полотна, выхватывая бликом отстающую влево арбу, в которую впряжены два быка. Причем в освещенной зоне оказывается только передняя часть арбы с полулежащим в ней человеком в белом одеянии. Прочая часть транспортного средства и человек возле его колеса находятся в более темной зоне. Аналогично высветляется и верхняя часть картины: склон, покрытый травой, в правой части картины хорошо освещен, а вот ущелье слева находится в тени. При этом самая верхняя часть полотна — небо — освещена целиком. Но левый верхний угол слегка светлее. Источник света как бы изнутри, сквозь небеса, освещает землю, постепенно перемещая свет. Создается ощущение движения светового поля, и кажется, что вот-вот светом озарится все, что написал автор.

Эта работа была представлена на конкурс Общества поддержки художников, в котором заняла первое место. Написанная незадолго до смерти, работа кажется гимном восхождения к свету вечной жизни, к чему-то неизведанному, что ожидало Федора Васильева там, на небесах.

Два пейзажиста: история дружбы

Шишкин был не только преподавателем у Васильева, а вскоре после знакомства стал дружен с его семьей, в которой еще было два брата и сестра Евгения. Позже И. И. Шишкин породнился с Васильевым: его жена Федору Васильеву приходилась родной сестрой.

И. И. Шишкин много времени уделял Федору, приобщая его к пейзажной живописи. Одним из важных событий в судьбе Васильева стала поездка с Шишкиным на Валаам. Поездка на этюды состоялась летом 1867 года, а в следующем году Шишкин провел лето вместе с семьей Федора Васильева в Константиновке.

Именно благодаря Ивану Ивановичу Шишкину Васильев научился наблюдать природу и различать в ней малейшие детали и нюансы. Именно с тех пор в душе юного художника сложилось лирическое восприятие русской земли, особое умение становиться с окружающим миром одним целым.

Описание 2

Федор Александрович Васильев создавал картины посвященные красоте природы, благодаря которым он и прославился.

Картина «Мокрый луг» написана художником в Крыму. Он туда приехал лечиться. Очень скучал по родным краям, вот и получилась эта картина – настроение.

На картине застыло мгновение, во время которого меняется окружающий мир после грозы. Кажется, что основным акцентом является небо. Оно вскипело, нахмурилось. Показало свою ни с чем, не сравнимые величие, мощь. Но вот начинает приближаться солнце. Какое бы не было небо устрашающее и грозное, все равно оно уступает солнцу. Мягкие и теплые солнечные лучи настойчиво пробиваются сквозь тучи. Они рвут и рассеивают темные грозовые облака.

Рваные нити дождя над горизонтом на заднем плане с одной стороны и легкие светлые кучевые облака, с другой. Делят картину на две противоположности – ясная положительная погода слева и темная зловещая справа.

Если присмотреться более внимательно, то приходит осознание того, что не тучи главные герои картины, а сам луг. На переднем плане он показан тщательно, до отдельной травинки, отдельного цветочка. Омытый дождем и не испугавшийся пролетевшей над ним грозы он ожил после непогоды и опять жизнерадостный, светлый играющий обновленными после дождя красками. В оживших красках чувствуется желание жить и радость от жизни.

Хотя одиноко стоящее дерево печально, может от одиночества, а может оно просто притихло во время грозы и еще не встрепенулось после уходящих раскатов грома.

Небольшой водоем казалось съехавший в ложбину с обрыва, что по краю оврага, уже просветлел ликом своим. Умытый и спокойный он упирается в узенькую тропинку. Тропинка протоптана босыми ногами мальчишек прибегающих сюда поплескаться, в нагревшейся за день, теплой воде. К вечеру вся окрестность этого небольшого луга и прудика, наверное, оглашается радостными криками, плеском воды и хохотом ребятишек.

Чем больше вглядываться в картину Васильева «Мокрый луг» тем сильнее меняется настроение зрителя. С настороженного, вызванного прошумевшей над лугом грозой, оно постепенно переходит в умиротворенное, потом приходит возбуждение, желание жить, бежать босыми ногами по мокрой траве к воде. Вдыхать полной грудью живительно – чистый после грозы воздух.

Эта картина много рассказывает о самом авторе. Ведь мы видим все его взглядом. И задумываемся, о чем он тогда думал? Чего хотел?

Возникает вопрос, а что видим мы, чего хотим? Что оставим после себя.

БОЛЕЗНЬ

Не обладая крепким здоровьем (сказывались детские годы, проведённые в сырой квартирке на Васильевском острове), художник едва выдерживал подобный ритм, со свойственным ему легкомыслием не обращая внимания на «маленький сухой кашель», уже несколько лет по временам напоминавший о себе. Зимою 1871 года, разгоряченный катанием на коньках, Васильев наелся снега. Эти несколько пригоршней снега укоротили его жизнь, быть может, на несколько десятков лет. Вскоре после этого живописец почувствовал себя худо: лёгкая поначалу простуда перешла в серьёзную болезнь горла и лёгких. Весною его обследовали врачи и, найдя у него чахотку (туберкулёз), настоятельно посоветовали ехать на юг.

По всей видимости, Васильев не отнёсся к рекомендациям врачей с должной серьёзностью. Вместо Ялты, куда ему велели ехать, он в конце мая отправился в Хотень, имение графа Строганова, расположенное под Сумами. Надежды на то, что Хотень будет «достаточным югом», не оправдались. Летом, в середине июля, Васильеву пришлось перебраться в Крым.

Живопись

Творческое наследие Васильева состоит из работ различных жанров. Графика, этюды, иллюстрации, картины и даже храмовые росписи – «арсенал» автора велик. Наибольшую популярность принесли работы в «сказочном» стиле, посвященные легендам, былинам и мифам, но обретению собственного «звучания» предшествовали годы поиска.

В начале 60-х автор обратился к абстракционизму и сюрреализму. Следуя художественному слову Пикассо и Дали, постиг и разочаровался в формальном поиске. Сравнивал поверхностный сюрреализм с джазовой обработкой оперы. Написал несколько работ в указанной стилистике: «Струна», «Вознесение».

«Единственное, чем интересен сюрреализм,- говорил Константин Алексеевич,- это своей чисто внешней эффектностью, возможностью открыто выражать в легкой форме сиюминутные стремления и мысли, но отнюдь не глубинные чувства».

Затем увлекся экспрессионизмом, где присутствовала большая содержательность, но вновь пришел к осознанию, что за формой нет глубины. К этому периоду относятся «Квартет», «Грусть королевы», «Видение» и другие. Параллельно с творческими экспериментами работал в портретном и пейзажном жанрах. Написал исполненные колорита и чувственности природы «Осень» и «Лесную готику». В 60-х же создал серию портретов гениев музыкального мира от Людвига ван Бетховена до Дмитрия Шостаковича.

К концу десятилетия вернулся к реалистической манере живописи и тогда же заинтересовался эпосом: скандинавскими сагами, славянскими былинами, восхищался Старшей и Младшей Эддой, учил немецкий, чтобы в оригинале читать тексты Рихарда Вагнера. Реконструкция германской мифологии в «Кольце Нибелунга» захватила Васильева.

Создавая серию картин, напевал партии из оперы, чтобы настроиться на рабочий лад. Кульминацией трудов стало полотно «Валькирия над сраженным воином» (оно же «Валькирия над сражённым Зигфридом»), посвященное завершающей цикл эпической опере «Гибель богов».

Былинную серию, основанную на русском фольклоре, традициях и верованиях, составили полотна «Илья Муромец и голь кабацкая», «Авдотья Рязанка», «Сражение на Куликовской битве», иллюстрации к сказке «Садко» и другие работы.

С 1969-го «исповедовал» символический реализм. Первой работой в направлении стал мифологический «Северный орел». Тогда же Васильев впервые подписал работу псевдонимом «Константин Великорус». Стоит отметить, что тема снега, зимы, суровых народов Севера была лейтмотивом творчества, аллегорией сильных характеров и настоящих людей: отважных и смелых. В этой же стилистике выполнены работы «Святовит», «Велес» и «Человек с филином», названия которым дали друзья художника уже после смерти автора.

В 1972-1975 годах пишет ряд произведений батальной живописи, посвященной событиям и героям Великой Отечественной войны: «Парад 41-го», «Нашествие». Портрет маршала Георгия Жукова, выполненный в нарочито помпезной манере, сделал полководца похожим на римского императора, что не соответствовало признанным канонам живописи того времени. Работа должна была стать первой в цикле портретов, но оказалась единственной. К этому же блоку относятся «Тоска по Родине» и «Прощание славянки».

Шедевры: картина Федора Васильева «Мокрый луг»

Эта картина была написана Васильевым уже в Крыму, но посвящена природе центральной России. Мастер очень тосковал по любимым местам и написал ее по памяти. В какой-то мере образ созданной в этом полотне природы является собирательным, таким, каким он сформировался за годы творчества в представлении автора. Но места Васильев изобразил вполне реальные — он опирался на зарисовки, сохранившиеся в маленьком блокнотике, который всегда находился в его кармане.

Удивительно цвето-световое решение картины: использование огромной палитры оттенков зеленого цвета, едва уловимый, но вполне явный источник света, словно проникающий сквозь молочно-белый оттенок, дающий свету чуть желтоватый, почти кремовый тон.

Такой родной всем нам пейзаж! Еще не очистившееся от пронесшейся грозы небо, но сквозь тучи уже просвечивает лучик солнца, высвечивающий светлыми бликами цветы на переднем плане полотна, зеленый покров луга, омытый дождем и часть водоема — в правой части картины. Левая же ее часть, где изображены узенькая дорожка, ведущая к берегу, островки плакучих деревьев и туманный лесной массив на горизонте, еще остаются во власти прошедшего ненастья. Возможно, уехавший в это время в Крым на излечение автор отразил в произведении свою надежду на выздоровление, но однозначно, излил свою тоску по родной земле.

Эта картина была последней в серии полотен, изображающих природу центральной части российской земли. «Мокрый луг» Федора Васильева — полотно, которое было удостоено премии Общества поощрения художников.