Смерть писателя

После долгого периода каторги, Николай Гаврилович освободился из заключения. В 1883 году ему разрешили уехать с задворок страны. Он остановился в Астрахани, где прожил целых 5 лет.

Прошения о разрешении отцу вернуться в Москву или Санкт-Петербург от имени сына никакого эффекта не возымели. Хотя совместными усилиями Чернышевского удалось вернуть в Саратов, где он продолжал литературную работу и провел последние годы.

В середине осени 1889 мужчина заболел малярией. Вспышка была короткой, но беспощадной. Оправиться от инфекции он так и не сумел. 29 октября 1889 года по новому стилю Николай Чернышевский умер от осложнений, причиной его смерти стал инсульт — обширное кровоизлияние в мозг.

Н. Г. Чернышевский на смертном одре. Рисунок художника В. Коновалова с фотографии

Н. Г. Чернышевский на смертном одре. Рисунок художника В. Коновалова с фотографии

Мыслитель похоронен на Вознесенском кладбище города Саратова.

Несмотря на все принятые меры, творчество Чернышевского оставалось все таким же популярным. А после его кончины и вовсе стало обязательным для изучения всеми уважающими себя революционерами и даже либерально настроенными политическими деятелями.

Основной интерес представлял роман «Что делать?», который считался настольной книгой прогрессивно настроенных людей. Поздние работы Николая Гавриловича таким спросом, однако, не пользовались.

Литературная работа

После окончания преподавательской деятельности на официальной должности мыслитель отправился в вольное плавание. Начиная с середины 50-х годов, занимался публицистикой. Творческая биография Николай Чернышевского началась примерно в 1853 году. Он писал небольшие статьи и публиковал их в столичных изданиях.

Еще через год мужчина стал сотрудничать с «Современником», который в те времена играл огромную роль не только в культурном, но и просветительском деле.

Казмичов Ю. М. «Чернышевский за работой в редакции «Современник»

Казмичов Ю. М. «Чернышевский за работой в редакции «Современник»

И это несмотря на политику действующей власти, Николай I, который всеми силами старался удержать государство и общество в узде, искоренял все проявления инакомыслия и недовольства.

Еще годом позже, в 1855 Н. Г. Чернышевский стал одной из самых влиятельных фигур журнала, наравне с редакторами Добролюбовым и Некрасовым. Получив значительный вес, мужчина требовал реформировать издание так, чтобы оно стало рупором революционной мысли.

Однако его действия встретили ожесточенное сопротивления действующих авторов, которые печатались в «Современнике». Например, И.С. Тургенева или А.В. Дружинина и других. Они стояли на позициях либерализма и настаивали на необходимости мягких перемен, реформ, а не коренного слома общественного строя в России.

Примерно в то же время Николая Гаврилович защитил диссертацию на ученое звание. Тема была довольно безобидной: отношение искусства к действительности.

Некрасов, Добролюбов, Чернышевский в редакции «Современника»

Некрасов, Добролюбов, Чернышевский в редакции «Современника»

Но свою мысль автор развивал в таком направлении, что нашлось место жесточайшей критике идеалистов и людей искусства, которые не служат интересам общества в самом широком смысле этого слова.

За вольнодумство Чернышевского много и долго ругали, не желая присваивать ученую степень. Добиться результата мыслитель сумел позже тремя годами, в 1858, когда умер один из главных критиков и вместе с тем чиновников.

Биография

Родился в семье чертёжника и фейерверкера Брянского (b) арсенала. Его отец Гавриил Васильевич — автор графической панорамы Брянска, выполненной при помощи камеры-обскуры с левобережья реки Десны (b) (1857).

Учился в Одесской рисовальной школе (b) (1872—1874), затем продолжил образование в частных художественных мастерских Петербурга (b) , в мастерской Гоголевского.

С 1877 года жил в г. Верном (ныне Алма-Ата (b) ). Хлудов работал чертёжником, а позже межевиком Семиреченского областного правления, участвовал в качестве топографа и художника в экспедициях геолога И. В. Игнатьева и ботаника А. Н. Краснова (b) по исследованию горной группы Хан-Тенгри (b) (1886) и профессора И. В. Мушкетова (b) по изучению Верненского землетрясения (1887) (b) ; являлся членом Туркестанского (b) кружка любителей археологии, учредителем Семиреченского отдела Русского географического общества (b) .

Хлудов в 1904—1907 годах расписывал первый иконостас верненского Вознесенского Кафедрального собора (b) , построенного по проекту архитектора А. П. Зенкова (b) .

Картина Хлудова на памятной почтовой марке Казахстана, 2013

В 1910—1917 — учитель рисования и черчения в Верненском высшем начальном училище, учительской семинарии и женской гимназии. В 1918—1919 преподает рисование и черчение в Верненском сельскохозяйственном техникуме. Попутно выезжает в казахскую степь и много рисует.

С 1921 года возглавляет студию, где занимается с начинающими художниками. В советское время сыграл важную роль в профессиональной подготовке первых казахских и кыргызских художников. Учениками Н. Г. Хлудова в разное время были Абылхан Кастеев (b) (1904—1973), Алексей Бортников (1909—1980) и Семен Чуйков (b) (1902—1980) из Пишпека (b) .

Николай Чернышевский — биография

Николай Гаврилович Чернышевский — русский мыслитель, философ и один из первых видных представителей отечественного социализма, общественный деятель и журналист.

Известен тем, что придерживался революционных позиций, стремился к окончательному освобождению крестьянства без кабальных условий по выкупу земли.

Чернышевский отличался специфической позицией по многим вопросам, за что его критиковали в том числе и идеологи марксизма, сторонники коммунистических позиций, такие как В. И. Ленин.

Однако отрицать его вклад в развитие общественно-политической мысли страны нельзя. Более того, многие зарубежные философы, в том числе и сам Карл Маркс с интересом относились к мнению и рассуждениям мыслителя.

Судьба Чернышевского, как и многих других представителей отечественной политической жизни, философов и практиков, сложилась трагически.

Будучи прогрессивным человеком, он придерживался идей о тотальном реформировании государства. Царистский режим не приветствовал инакомыслия и всеми силами боролся с проявлениями протестов, в том числе и в умах людей.

Наибольшего расцвета эта линия достигла при Александре III, который припоминал недовольным смерть своего отца и предшественника от рук народовольцев.

Результатом активной общественно-политической позиции, деятельности Чернышевского стала долгая каторга и длительная ссылка. Известность и широкое признание пришли к мыслителю немного позже, уже после его естественной смерти.

Философские и политические взгляды

С конца 50-х Чернышевский Николай Гаврилович окончательно формируется как личность и мыслитель. В 1857 он начинает высказываться за широкую аграрную реформу с безусловным освобождением крестьянства.

Через год становится во главе журнала «Военный сборник», который использует для вербовки и привлечения на свою сторону членов армии. О необходимости участия служащих в революции много рассуждали Огарев и Герцен, которые считали действия Чернышевского верными.

В то же время Николай Гаврилович публично размышлял о философских темах. Занимался разработкой и развитием вопросов материализма, обосновывал свою позицию письменно. Одним из крупнейших трудов Чернышевского стал «Антропологический принцип в философии».

В то же время Николай Гаврилович публично размышлял о философских темах. Занимался разработкой и развитием вопросов материализма, обосновывал свою позицию письменно. Одним из крупнейших трудов Чернышевского стал «Антропологический принцип в философии».

В 1861 новый императора Александр II решился на отмену крепостного права. Чернышевский отнесся к политике государя скептически. И вполне справедливо, поскольку мера была половинчатой и недостаточно эффективной.

В компромисс и дальнейшей развитие государства он не верил, считая, что монархию нужно полностью уничтожить. Деятельность мыслителя в этот период стала наиболее активной.

Чернышевский был одним из идеологов народничества. После отмены крепостного права он стал членом организации «Земля и воля», которая придерживалась радикальных позиций и настаивала на силовых вариантах решения монархического вопроса.

В начале 60-х Николай Гаврилович созрел и открыто выступил с «Великоруссом», воззванием, в котором критиковали половинчатые меры царизма и требовали немедленного логического завершения крестьянской реформы.

Детство и юность

Философ и писатель Николай Чернышевский появился на свет 24 июля 1824 года по новому стилю в городе Саратове Российской империи. Будущий мыслитель был выходцем из семьи священнослужителей.

Отца Чернышевского звали Гавриил Иванович. Мужчина был потомственным представителем духовенства, протоиереем по сану.

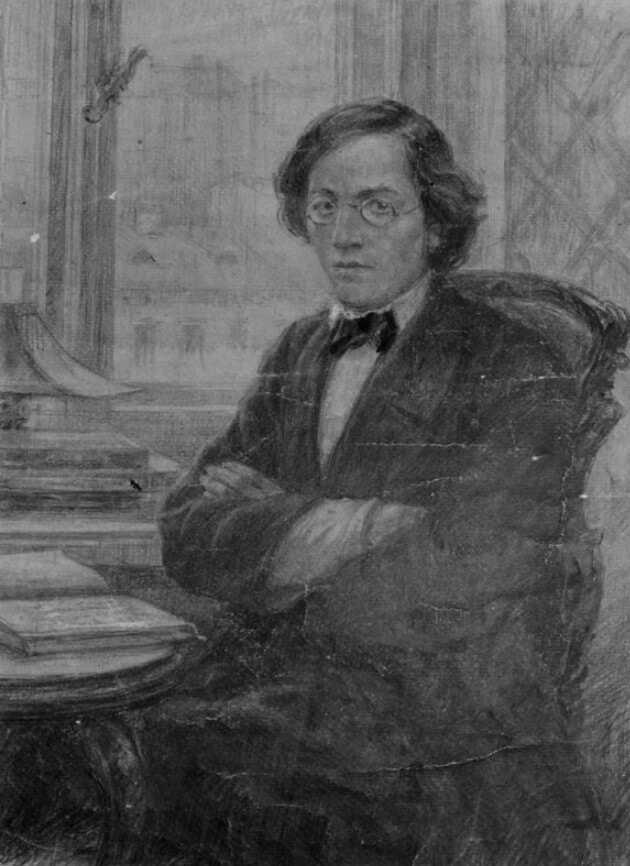

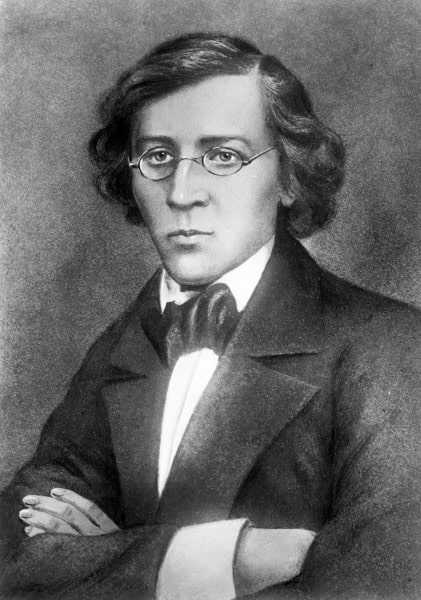

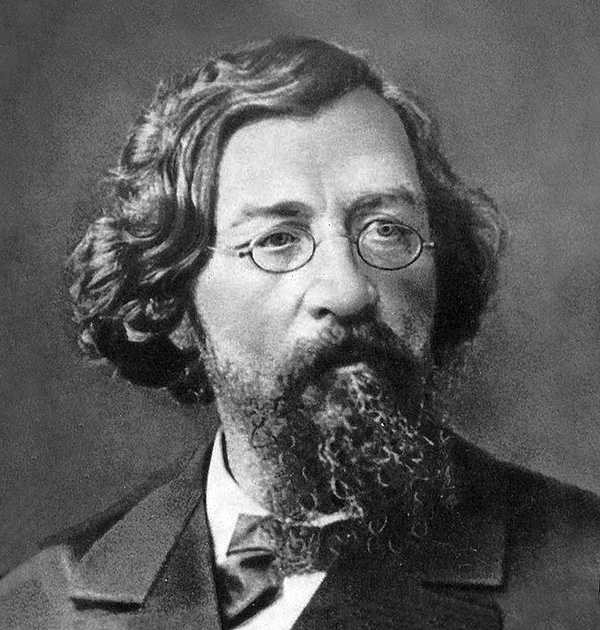

Николай Чернышевский в молодости

Николай Чернышевский в молодости

Отличался широким кругозором и очень хорошим образованием. Будучи человеком начитанным, обучал сына основам наук и латинскому языку, лично приобщал мальчика к чтению и высоким искусствам.

Мать также была из среды священников. Ее звали Евгения Егоровна Голубева. Несмотря на довольно скромное происхождение, женщина могла похвастаться образованностью, эрудицией.

В отличие от многих других, читала, причем не только художественную литературу. Интересовалась революционными идеями и принципами социализма, которые набирали популярность как раз в те годы.

В ранний период Николай Гаврилович был ребенком слабым и болезненным. Особенно сильно он страдал из-за проблем с глазами. Тяжелая близорукость стала препятствием во многих отношениях. Мальчик не мог играть со сверстниками, у него не было нормального детства.

Свой недуг молодой человек компенсировал эрудицией и жадностью до знаний. Тем более, что и времени на самообразование у будущего философа было предостаточно.

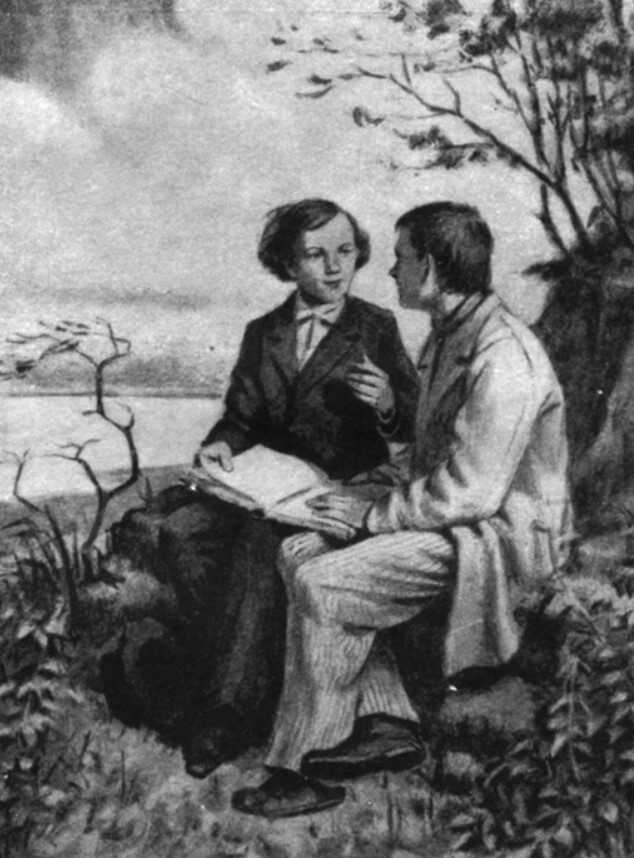

Н. Чернышевский и его друг М. Левицкий. (С картины художников В. В. Даниловой и О. А. Дмитриева)

Н. Чернышевский и его друг М. Левицкий. (С картины художников В. В. Даниловой и О. А. Дмитриева)

Известно, что Чернышевский с ранних лет изучал все, что попадалось ему под руку. От художественной литературы до книг по астрономии, точным наукам и философских трактатов. Правда, рассуждения мыслителей читать он начал несколько позже. Когда созрел для усвоения мудрости.

Помимо самообразования молодой человек обучался под контролем отца. Также по сведениям современников, которые были знакомы с семьей Чернышевского, обучал гувернер-француз, живший в России. Он отвечал за общие дисциплины, базовые науки и культурно-нравственное развитие мальчика.

В 1843 году молодой человек завершил надомное образование и поступил в Саратовскую семинарию. Становиться священником он, однако же, не планировал.

Молодой Н. Чернышевский

Попав в новую среду, и сам Чернышевский, и преподаватели отмечали, что он намного выше сверстников по уровню. Мальчик отличался недюжинными познаниями в самых разных сферах, серьезно обгоняя товарищей.

Семинарию Николай посещал всего 3 года. Окончить ее так и не пожелал, поскольку ничего нового заведение дать ему не могло.

После Саратовской семинарии Николай Гаврилович отправился в столицу. Поступил в Петербургский университет. Выбор будущего мыслителя пал на историко-филологическое отделение.

Будучи студентом Чернышевский активно штудировал труды зарубежных философов. Его взгляды формировались под влиянием различных авторов: английских ученых, французских умов, представителей направления материализма, диалектики Гегеля и трудов социалистов-утопистов.

Портрет Н. Чернышевского в период учебы в университете

Взгляды столь разных мыслителей органично дополняли друг друга, создавая в голове Чернышевского единую, непротиворечивую картину. Хотя до окончательного формирования философской позиции и взглядов было еще далеко. Сформулировать собственное видение мира и общественно-политического строя он сумел позже.

Интересовался Николай Гаврилович и отечественной философской мыслью. В том числе трудами Герцена и Белинского. Среди увлечений Чернышевского была и литература.

Спустя несколько лет мыслитель окончил университет и получил формальное образование. По распределению молодой человек отправился в Саратов, начал работать в гимназии, где преподавал родной язык (предмет — словесность).

Аудиторию выпускник института использовал не только для обучения молодых людей, но и для пропаганды революционных идей среди романтически и идеалистически настроенных учеников. После выступления декабристов 1825 и прочих событий таковых оказалось немало.

Более того, запрос на перемены только рос, особенно на волне ожидания некоторой либерализации курса Российского государства.

Еще через несколько лет в 1854 молодого человека взяли преподавателем в один из кадетских корпусов. Назначение было не случайным: к тому времени Николай Гаврилович показал себя примерным и очень умелым учителем, педагогом. Но таланты его не оценили.

Не прошло и нескольких лет, как мыслитель поссорился с одним из офицеров и ушел в отставку. Долго оставаться без работы ему не пришлось.

Арест и ссылка

Остаться без внимания деятельность Чернышевского не могла. Многими годами ранее он попал в поле зрения жандармов и стал объектом пристального наблюдения служителей политического сыска. Пока власти не предпринимали никаких действий, смотрели за развитием событий.

Спустя 2 года Чернышевский выпустил свой «опус магнум», наиболее крупное произведение, роман «Что делать?». Заканчивал его мыслитель уже в заключении, сидя в Петропавловской крепости в 1863.

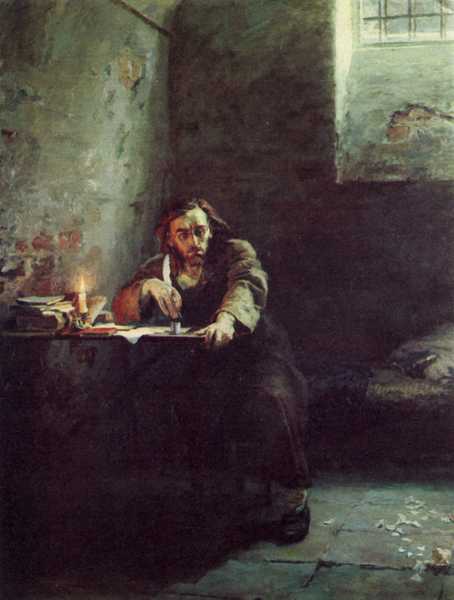

Н. Чернышевский в заключении

Арест был делом решенным еще после установления негласного полицейского надзора. Оставалось лишь собрать доказательства. В ход пошли самые грязные приемы.

К Чернышевскому подослали провокатора, которому тот передал одну из своих рукописей. Жандармы перехватили письмо Герцена, где он упоминал имя мыслителя в связи с публикацией очередного политического материала, прокламации и ссылался на идею Чернышевского возродить печать уже запрещенного тогда «Современника», но не в России, а в Лондоне.

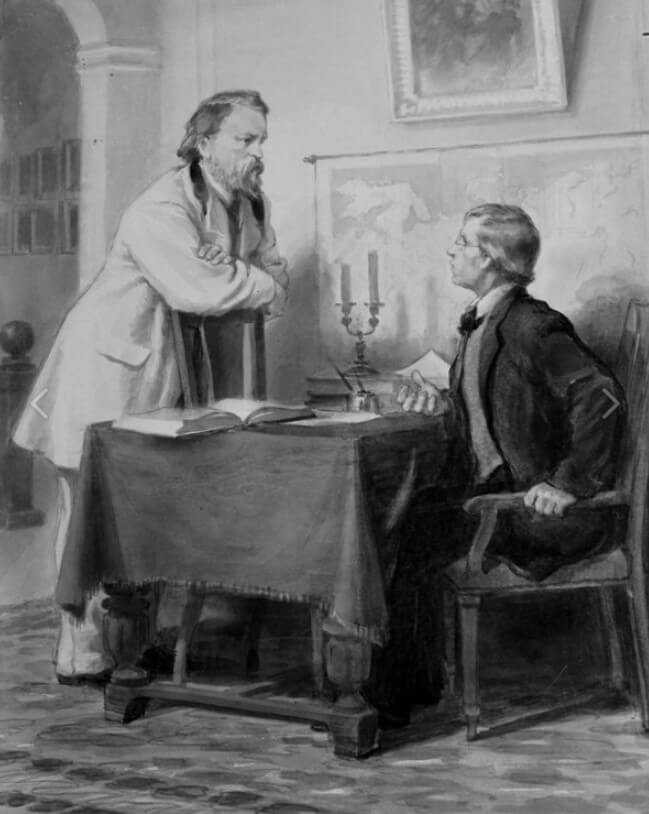

Казмичов Ю. М. « Чернышевский у Герцена в Лондоне». Бумага, акварель.

Казмичов Ю. М. « Чернышевский у Герцена в Лондоне». Бумага, акварель.

Следствие было долгим, но неумолимым, несмотря на все попытки философа помешать беззаконию. Ничего не вышло, Чернышевского объявили врагом государства номер 1. Именно так он проходил в переписке членов политического сыска.

В 1864 был объявлен приговор. Николая Гавриловича отправляли на каторжные работы сроком на 14 лет. А после освобождения заключенный подлежат пожизненной ссылке.

Пришедший к власти Александр III не желая широкого общественного недовольства, смягчил приговор: 7 лет каторги и почти четверть века ссылки, что не сильно меняло дело.

Казмичов Ю. М. «Молодежь провожает Чернышевского после обряда «гражданской казни». Бумага, акварель.

Казмичов Ю. М. «Молодежь провожает Чернышевского после обряда «гражданской казни». Бумага, акварель.

Арестованного и приговоренного Чернышевского отвезли в Иркутск, а оттуда — в Усолье, где он поступил на принудительные работы на солеваренное предприятие.

Здесь же в городе находились видные представители революционного движения: Г. Заичневский и Я. Ушаков, которые были влиятельными фигурами политического протеста за свержение монархии.

Местные власти такое соседство не устраивало. Не прошло и месяца, как Чернышевского по ходатайству руководства завода и администрации города отправили далее.

Великий писатель Н. Чернышевский

Переезд был сложным, мыслитель тяжело заболел. Лишь в 1866 философ добрался до места отбывания наказания, поступил на принудительные работы на Александровский завод (находился на территории современного забайкальского края). Каторга продолжалась до 1871.

После официальных 7 лет Чернышевского так и не освободили, сославшись на тяжесть преступления. Принудительные работы продолжались вплоть до начала 80-х.

Николай Густавович Шильдер

Николай Густавович Шильдер. Родился 12 (24) марта 1828 года в Харькове — умер 13 (25) марта 1898 года в Царском Селе. Русский художник-жанрист. Академик Императорской Академии художеств. Картина Шильдера «Искушение» была первой в Третьяковской галерее.

Николай Шильдер родился 12 (24) марта 1828 года в Харькове.

Происходил из дворянского рода прибалтийских немцев.

Отец — Отто Густав (Евстафий Андреевич) Шильдер, отставной корнет, смотритель Московской коммерческой школы.

Был третьим сыном в семье.

В 1845 и 1846 годах пытался поступить в рисовальную школу Общества поощрения художников, но не был принят.

В 1850 году поступил в Академию художеств, где учился более 10 лет в классе батальной живописи у Б. П. Виллевальде, получая по прошению своего учителя до 1858 года содержание от Совета академии.

В 1853 году был награждён малой серебряной медалью за картину «Пикет лейб-гвардии Литовского полка. Из аванпостной службы».

В 1854-1855 годах он работал над картинами на темы Крымской войны.

В 1855 году им была написана картина «Прощание ополченцев» (ныне в фондах Государственного Русского музея). Затем, под влиянием творчества П. А. Федотова, он обратился к жанровой живописи — в 1857 года была написана картина «Искушение», в 1858 году — «Семейное счастье» (не сохранилась).

В 1857 году награжден большой серебряной медалью за картину «Искушение». Картина «Искушение» была приобретена Павлом Третьяковым и стала одним из первых произведений русских художников, купленных им для своей коллекции, позже составившей Третьяковскую галерею.

Николай Шильдер — Искушение

В 1859 и 1860 годах над конкурсными программами академии. Написанные им эскизы картин «Ростовщик» и «Сговор невесты» сохранились и находятся в фондах Государственного Русского музея.

В 1861 году за картину «Расплата с кредиторами» Шильдер был удостоен звания академика жанровой и батальной живописи.

С 1860-х годов он много работал в жанре портрета. Около 1864 года им был написан портрет М. Н. Муравьёва, в 1873 году на академической выставке были представлены портрет генерал-майора Петухова и детские портреты в технике пастели.

В 1880-х годах им были выполнены портреты членов царской семьи — Александра III и его супруги Марии Фёдоровны.

Николай Шильдер — портрет Александра III

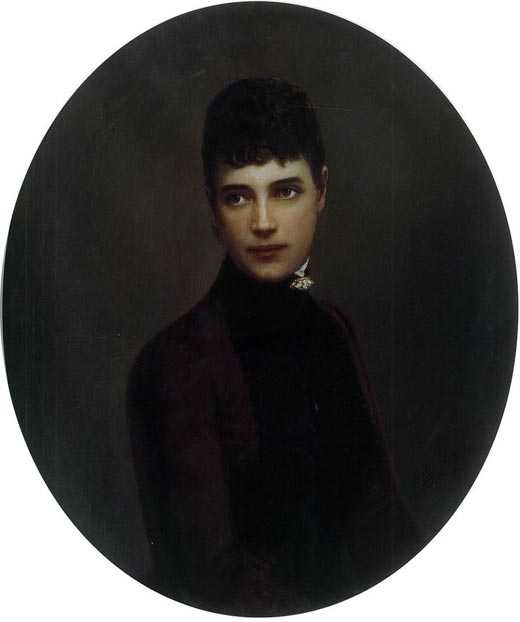

Николай Шильдер — портрет императрицы Марии Фёдоровны

Николай Шильдер — портрет великого князя Николая Николаевича

Неоднократно получал разрешение копировать картины, находившиеся в Зимнем дворце, в их числе: портрет А. В. Суворова, портрет генерала Сиверса из военной галереи, портрет Екатерины II работы И. Б. Лампи.

Также Шильдер писал иконы, им был создан иконостас церкви в Даниловском уезде Ярославской губернии.

Николай Густавович Шильдер умер 13 (25) марта 1898 года. Похоронен в Царском Селе на Казанском кладбище.

Личная жизнь Николая Шильдера:

Сын — Андрей Николаевич Шильдер (1861-1919), был учеником И. И. Шишкина, стал известным художником-пейзажистом

Андрей в юности по неосторожности застрелил на охоте своего родного брата

Biografi

Født ind i en familie af tegner og fyrværkeri Bryansk arsenal… Hans far Gavriil Vasilyevich er forfatter til det grafiske panorama over Bryansk, lavet ved hjælp af et camera obscura fra flodens venstre bred Tandkød (1857).

Studerede på Odessa tegneskole (1872-1874), fortsatte derefter sin uddannelse i private kunstværksteder Petersborg, i værkstedet for Gogolevsky.

Fra 1877 boede han i byen Verny (nu Alma-Ata)… Khludov arbejdede som tegner og senere landmåler i Semirechye regionale regering, deltog som topograf og kunstner i ekspeditionerne af geologen IV Ignatiev og botaniker A. N. Krasnova om studiet af bjerggruppen Khan Tengri (1886) og professorer I. V. Mushketova at studere Vernensky jordskælv (1887); var medlem Turkestan cirkel af arkæologiske amatører, grundlægger af Semirechensk -afdelingen Russian Geographical Society.

Khludov i 1904-1907 malede den første ikonostase af Vernensky Himmelfartskatedralentegnet af en arkitekt A. P. Zenkova.

Khludovs maleri på et mindefrimærke fra Kasakhstan, 2013

I 1910-1917 var han lærer i tegning og tegning på Vernensky Higher Primary School, et lærerseminarium og et kvindegymnasium. I 1918-1919 underviste han i tegning og tegning på Vernensky Agricultural College. Undervejs rejser han til den kasakhiske steppe og tegner meget.

Siden 1921 har han været leder af studiet, hvor han arbejder med håbefulde kunstnere. I sovjettiden spillede han en vigtig rolle i den faglige uddannelse af de første kasakhiske og kirgisiske kunstnere. Eleverne i N.G. Khludov på forskellige tidspunkter var Abylkhan Kasteev (1904—1973), Alexey Bortnikov (1909-1980) og Semyon Chuikov (1902-1980) fra Pishpek.

Arrangør af den 1. kunstudstilling af den sovjetiske Semirechye (1925), personlig udstilling (1921-30), deltog i Moskva-udstillingerne «Art of the Peoples of the USSR» (1927), «Art of the Kazakh ASSR» (1934) , Museum for Østens Folk).

Khludovs malerier

Khludov er forfatter til mange malerier om plots fra datidens kasakhiske folks liv … Den mest betydningsfulde del af hans arv — 211 lærreder opbevares i Centralmuseet i Kasakhstan og Kasakhstans statsmuseum for kunst opkaldt efter A. Kasteev.

V Centralstatsmuseet i Kasakhstan i 2010 åbnede “N.G. Khludov Hall” med værkerne fra denne russiske kunstner, der har levet og arbejdet næsten hele sit liv i byen Verny .

N.G. Khludovs værker opbevares også på museer Moskva, Sankt Petersborg, Bishkek og Almaty.

Fra 2007 af alle centralasiatiske kunstnere var de oftest forfalskede værker af Nikolai Khludov og Sergey Kalmykov.

Примечания

- ↑ БРЯНСК В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА

- ↑ Древний Брянск

- ↑ Николай Гаврилович Хлудов

- ↑ Хлудов Николай Гаврилович//Большая советская энциклопедия: / гл. ред. А. М. Прохоров (b) .— 3-е изд.— М.: Советская энциклопедия, 1969—1978.

- ↑ сайт ЮНЕСКО.КЗ Статья о художнике Н. Г. Хлудове

- ↑ Кастеев Абылхан//Большая советская энциклопедия: / гл. ред. А. М. Прохоров (b) .— 3-е изд.— М.: Советская энциклопедия, 1969—1978.

- ↑ Семен Афанасьевич Чуйков: Певец солнечного Кыргызстана

- ↑ Художники Казахстана. Хлудов Николай Гаврилович

- ↑ Художник Н. Г. Хлудов

- ↑ газета «Известия-Казахстан», 09.06.2010 г., «Жил такой художник…»(недоступная ссылка)

- ↑ Из художников ЦентрАзии чаще всего подделывают Калмыкова и Хлудова

- ↑ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СТРАНЫ: САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ МАРКИ КАЗАХСТАНА

Интересные факты

- С ранних лет мыслитель был сильно близорук, не мог играть со сверстниками.

Из-за болезни мальчик много читал, занимался самообразованием. - Страсть Чернышевского к литературе была столь велика, что домашние прозвали его «библиофагом», то есть пожирателем книг.

- В ранние годы учился в семинарии. Однако священником становиться не собирался и позже ее бросил.

- В зрелые годы мужчина был материалистом, но при этом все еще верующим человеком.

- Значительную часть своей жизни Чернышевский находился под надзором полиции. А затем больше 10 лет отбывал наказание, не прекращая при этом работать, заниматься публицистикой.

- Известно, что Николай Гаврилович был гордым и несгибаемым, принципиальным человеком. Когда после 7 лет, как и предписывалось приговором, его не освободили и предложили подать прошение на имя императора, он отказался, не желая унижаться и раболепствовать перед государем.

- Находясь в заключении, Чернышевский написал свою наиболее выдающуюся работу — роман «Что делать?». Размышления философа были столь тонкими, что цензоры не заметили в литературном труде двойного дна и пропустили в печать, несмотря на долгую вычитку и поиск крамолы.

Попытки вызволить Чернышевского

Несмотря на опасное и непростое политическое положение, революционное движение и протестный настрой сохранялись даже после организации арестов и ссылок. Всего было 2 попытки освободить мыслителя.

Первая состоялась недолго до отправки Чернышевского из Забайкалья и Вилюйск для дальнейшего отбывания наказания. Г.А. Лопатин, который взялся за дело, успеха не добился.

Сигорский В. «Чернышевский на каторге». Эскиз. 1951 г. Бумага, акварель.

Сигорский В. «Чернышевский на каторге». Эскиз. 1951 г. Бумага, акварель.

Провалилась и вторая попытка освобождения, которую предпринял народник Ипполит Мышкин. Несмотря на конспирацию, его опознали и арестовали.

Библиография

Произведения Николая Гавриловича Чернышевского:

Романы:

- 1862−1863 — Что делать?

- 1867−1870 — Пролог.

- 1879−1884 — Отблески сияния.

Повести:

- 1848 — Теория и практика

- 1848 — Пониманье (Не судите)

- 1863 — Алферьев

- 1871 — История одной девушки

- 1886 — Вечера у княгини Старобельской

Рассказы:

- 1863 — Потомок Барбаруссы. Исторический рассказ

- 1864 — Мелкие рассказы

- 1871 — Знамение на кровле (По рассказу очевидца)

- 1875 — Академия Лазурных гор

Пьесы:

- 1871 — Драма без развязки

- 1872 — Мастерица варить кашу. Пастораль в одном действии

- 1872 — Великодушный муж

Литературная критика:

- 1850 — О «Бригадире» Фонвизина. Кандидатская работа.

- 1854 — Об искренности в критике.

- 1854 — Песни разных народов.

- 1854 — Бедность не порок. Комедия А. Островского.

- 1855 — Сочинения Пушкина.

- 1855−1856 — Очерки гоголевского периода русской литературы.

- 1856 — Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения.

- 1856 — Стихотворения Кольцова.

- 1856 — Стихотворения Н. Огарёва.

- 1856 — Собрание стихотворений В. Бенедиктова.

- 1856 — Детство и отрочество. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого.

- 1856 — Очерки из крестьянского быта А. Ф. Писемского.

- 1857 — Лессинг. Его время, его жизнь и деятельность.

- 1857 — «Губернские очерки» Щедрина.

- 1857 — Сочинения В. Жуковского.

- 1857 — Стихотворения Н. Щербины.

- 1857 — «Письма об Испании» В. П. Боткина.

- 1858 — Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася».

- 1860 — Собрание чудес, повести, заимствованные из мифологии.

- 1861 — Не начало ли перемены? Рассказы Н. В. Успенского. Две части.

Публицистика:

- 1856 — Обзор исторического развития сельской общины в России Чичерина.

- 1856 — «Русская беседа» и её направление.

- 1857 — «Русская беседа» и славянофильство.

- 1857 — О поземельной собственности.

- 1858 — Откупная система.

- 1858 — Кавеньяк.

- 1858 — Июльская монархия.

- 1859 — Материалы для решения крестьянского вопроса.

- 1859 — Суеверие и правила логики.

- 1859 — Капитал и труд.

- 1859−1862 — Политика. Ежемесячные обзоры заграничной политической жизни.

- 1860 — История цивилизации в Европе от падения Римской империи до Французской революции.

- 1861 — Политико-экономические письма к президенту Американских Соединенных Штатов Г. К. Кэри.

- 1861 — О причинах падения Рима.

- 1861 — Граф Кавур.

- 1861 — Непочтительность к авторитетам. По поводу ‘Демократии в Америке’

- 1861 — Барским крестьянам от их доброжелателей поклон.

- 1862 — Письма без адреса.

- 1878 — Письмо сыновьям А. Н. и М. Н. Чернышевским.

Мемуары:

- 1861 — Н. А. Добролюбов. Некролог.

- 1883 — Заметки о Некрасове.

- 1884−1888 — Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861—

- 1862.

- 1884−1888 — Воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову и о разрыве дружбы между Тургеневым и Некрасовым.

Философия и эстетика:

- 1854 — Критический взгляд на современные эстетические понятия.

- 1855 — Эстетические отношения искусства к действительности. Магистерская диссертация.

- 1855 — Возвышенное и комическое.

- 1855 — Характер человеческого знания.

- 1858 — Критика философских предубеждений против общинного владения.

- 1860 — Антропологический принцип в философии. «Очерки вопросов практической философии». Сочинение П. Л. Лаврова.

- 1888 — Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь. Предисловие к некоторым трактатам по ботанике, зоологии и наукам о человеческой жизни.

Переводы:

- 1858—1860 — «История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения Французской империи» Ф. К. Шлоссера.

- 1860 — «Основания политической экономии Д. С. Милля»

- 1861—1863 — «Всемирная история» Ф. К. Шлоссера.

- 1863—1864 — «Исповедь» Ж. Ж. Руссо.

- 1884−1888 — «Всеобщая история Г. Вебера»