[править] Ссылки

Выставки ленинградских художников

Первая выставка ленинградских художников 1935 года • Выставка 1950 года • Выставка 1951 года • Весенняя 1954 года • Весенняя 1955 года • Осенняя 1956 • Выставка 1957 года • Всесоюзная выставка 1957 года • Осенняя 1958 года • Выставка 1960 года в ЛОСХ • Выставка 1960 года в ГРМ • «Советская Россия» 1960 года • Выставка 1961 года • Осенняя 1962 года • Зональная 1964 года • Весенняя 1965 года • «Советская Россия» 1965 года • «Советская Россия» 1967 года • Осенняя 1968 года • Весенняя 1969 года • Выставка ленинградских художников 1970 года • Наш современник 1971 года • По родной стране 1972 года • Наш современник 1972 года • Наш современник. Зональная 1975 года • Выставка женщин-художников 1975 года • Изобразительное искусство Ленинграда 1976 года • Портрет современника 1976 года • Выставка 60 лет Октября 1977 года • Осенняя 1978 года • Зональная 1980 года • Выставка к 150-летию железных дорог страны • Ленинградские художники 1994 года • Этюд в живописи 1994 года • Лирика художников военного поколения 1995 года • Живопись. Ленинградская школа 1996 года • Натюрморт. Ленинградская школа 1997 года • Памяти учителя 1997 года

Учиться – только художественному мастерству

Обучение в гимназии не давалось. Валентин её так и не окончил, он ни о чём не хотел думать, кроме рисования. Правда, много лет спустя он высказывал матери упрёки в том, что она не сумела заставить его получить образование.

Отчисленный из гимназии в 1879 году, Антоша с удовольствием переехал к Репину. Илья Ефимович был чутким учителем – он только направлял ученика, а тот, следуя собственному вкусу, изображал по наитию. И пришло время, когда Репин понял, что ученик готов к испытанию в Академию художеств. Осенью 1880 года зачисленный вольнослушателем, Серов одновременно посещает занятия в студии П.П. Чистякова, знаменитого профессора портретной живописи и гениального педагога, у которого и Репин учился. Впоследствии именно Чистякова как своего педагога Серов будет ценить и чтить более всего. И Чистяков будет отмечать ученика, как одного из наиболее понятливых и талантливых. Мастерство Серова, автопортрет которого работы 1881 года, выполненный карандашом, уже впечатляет, росло заметными темпами. «Говорят, что похож» – написано под автопортретом. С каждым новым произведением похвал и признания будет всё больше.

В 1882 году успешно сдал экзамены и был переведён в «академисты» на 3-й курс (вольнослушатели учениками не считались). Учёба в стенах Академии перемежалась с разъездами: к тётке, Аделаиде Семёновне Симонович-Бергман, к известному меценату Савве Мамонтову в Абрамцево, в путешествия на Кавказ и Крым. Везде много работает, появились первые карандашные портреты: Репина и Чистякова, любимых учителей, четы Мамонтовых, у которых подолгу жил. Живописный портрет их дочки Верушки, известный как «Девочка с персиками», восхитил весь абрамцевский кружок. Серов портретами увлекался всё больше – азарт вызывала задача точно подметить характер и настроение модели.

Мысль покинуть Академию возникла в 1884 году – ценным педагогом для Серова был только Чистяков, учиться стало скучно и как-бы незачем. Ещё весной 1885-го получил в Академии за этюд с натуры серебряную медаль, а осенью не вернулся на занятия с каникул. Молодой художник смело решил действовать самостоятельно: искать заказы, много работать, выставляться, делать себе имя и карьеру.

Детство Серова

Александр Николаевич Серов ушел из жизни, когда Валентину было всего 6 лет. Мать будущего художника, охваченная любовью к искусству и страстью к общественной деятельности, часто не находила времени на воспитание сына

Однако это пошло Валентину только на пользу: не избалованный чрезмерным вниманием, он развивался как самостоятельная личность. Громадное влияние на Серова как на будущего художника оказывал Николай Николаевич Ге

Автор «Распятия», «Тайной вечери» и прочих знаменитых работ проводил много времени с маленьким Валентином. Более того, стиль Ге можно проследить, взглянув на лучшие картины Валентина Серова.

Валентина Семеновна Бергман, заметив пристрастие своего сына к искусству, отправилась вместе с ним во Францию. В Париже Валентин поступил на обучение к знаменитому на тот момент Илье Ефимовичу Репину. Долгое время Серов оставался во Франции один: его мать, в виду активной общественной деятельности, вынуждена была отправиться в Россию.

Закончив обучение, пятнадцатилетний Валентин вернулся в Москву. Здесь он поселился в доме одного мастера. Вся его деятельность была направлена на копирование холстов и работу с гипсом. Здесь же начинают зарождаться первые картины Валентина Серова.

Семья и дети

В 1889 году Серов женился на Ольге Фёдоровне Трубниковой.

Девушку воспитали родственники Серова по материнской линии Симоновичи, в их семье и произошло знакомство художника с любовью всей его жизни. Яков Миронович Симонович лечил от туберкулёза маму Оли. Но женщина умерла, и тогда Симоновичи приняли решение взять Олю в свою семью и воспитали её, как родную дочь.

Долгие девять лет они ждали тот день, когда станут мужем и женой. Сотни написанных писем и сказанных тёплых слов, наполненных любовью и нежностью. Благодаря Третьякову, который купил картину «Девушка, освещённая солнцем», Серов, наконец-то, смог на заработанные деньги сыграть свадьбу с любимой женщиной.

29 января 1889 года они венчались в Санкт-Петербурге в Храме Пресвятой Богородицы, свидетелем был И. Е. Репин.

После свадьбы они вместе побывали в Париже на Всемирной художественной выставке, после чего вернулись в Россию и поселились в Москве. У Серовых родилось шестеро детей.

Старшая дочь Ольга родилась в 1890 году, после революции, когда власти конфисковали серовский домик, осталась жить в стране. Умерла в 1946 году, после смерти Ольги в 1947 году были напечатаны её воспоминания об отце.

Сын Александр, родился в 1892 году, окончил Петроградский политехнический институт. Уехал жить в Ливан, для этой страны он разработал ирригационную систему, картографию водоёмов и рек, создал первые правила уличного движения. Он прожил дольше всех детей Серовых, умер в 1959 году.

Юрий родился в 1894 году, эмигрировал во Францию, где выступал на сцене. Скончался в 1929 году в возрасте 35 лет.

В 1896 году родился сын Михаил, жил в Москве, умер в 1938 году в возрасте 42 лет.

Сын Антон, родился в 1900 году, как и брат Михаил, прожил 42 года, погиб во время блокады Ленинграда.

Самая младшенькая дочь Наталья родилась в 1908 году, она была любимицей в семье, особенно обожал её отец. Уехала из России, жила во Франции, умерла так же, как и два старших брата, в возрасте 42 лет.

Обучение

А Валентин продолжил в Москве свои занятия с Репиным, который к тому времени уже вернулся в Россию и поселился в Хамовниках. Также Серова определили на учёбу в третий класс первой московской прогимназии. Учиться парню не нравилось совсем, худшего ученика в классе вряд ли можно было отыскать, зато его рисунками восхищались все.

Когда уезжали с Украины, мама Валентина Семёновна оказалась беременной и в 1879 году родила дочь Надежду. Весной мать с младшими детьми уехала в Новгородскую губернию, а старшего Валентина оставила в Москве у своих родственников.

Но 14-летний юноша больше жил у Репина и под его руководством начал много и усердно работать. Репин писал портреты масляными красками, а Серов копировал их карандашом, так он учился передавать светотеневые эффекты. Юноше всё больше нравилось рисовать натюрморты, но уже в 1879 году он написал первые свои знаменитые портреты – мецената Саввы Ивановича Мамонтова и членов его семьи, а также своего учителя Репина.

Из гимназии Серова отчислили, и он с чистой совестью стал путешествовать с учителем Ильёй Ефимовичем. Репин много ездил, чтобы собрать материалы для своих работ, а Валентин всюду следовал за ним. Они проехали через всю Украину и Крым, побывали также в местах, связанных с Запорожской Сечью, а на лето уезжали в Абрамцево.

В 1880 году Репин направил Серова в Петербург, где парень поступил в Императорскую Академию Художеств. Как и советовал ему Илья Ефимович, Серов попал в класс П. П. Чистякова, который уже воспитал не одно поколение талантливых художников – Сурикова, Репина, Поленова, Врубеля.

Валентин беспрекословно подчинялся Чистякову, порой его мнение было важнее для него, чем репинское. И Чистяков в свою очередь любил способного студента, гордился им и первым открыл юному художнику сокровища Эрмитажа. Он говорил о Серове, что «не встречал ещё в своей жизни человека, которому бы в такой полной мере природа отпустила талант в постижении художественного искусства. У него всё было превосходно: светотень и колорит, рисунок и характерность, композиция и чувство цельности».

Желание Серова творить самостоятельно было слишком велико, и, не окончив курса, он покинул Академию. Своё дальнейшее художественное образование он получил в голландских и итальянских музеях, где изучал живопись Европы.

Творчество

Ранние произведения Серова относились к русскому импрессионизму.

Среди раннего творчества художника особенно хочется отметить картины:

- 1885 – «Волы»;

- 1886 – «Осенний вечер. Домотканово», «Зима в Абрамцеве. Церковь», «Открытое окно. Сирень», «Пруд в Абрамцеве»;

- 1887 – «Букет сирени в вазе»; «Площадь Святого Марка в Венеции», «Набережная Скьявони в Венеции»;

- 1888 – «Заросший пруд. Домотканово».

На формирование его художественных взглядов особенное влияние оказала жизнь Серова в Домотканово в имении его хорошего друга Владимира Дервиза и в Абрамцеве в имении мецената Саввы Ивановича Мамонтова. Художник боготворил природу средней полосы России с её рощами и полянами, перелесками и оврагами, он обожал русские деревни с околицами. И именно Абрамцево и Домотканово вдохновляли его на счастливые творческие успехи, в этих имениях он создал свои знаменитые полотна.

На мамонтовской усадьбе в возрасте 22 лет Серов написал одну из самых лучших своих картин «Девочка с персиками». На полотне изображена дочь Саввы Ивановича обаятельная Верочка. Девочка как будто на одно мгновение зашла в комнату, чтобы взять со стола персик, а художник увидел её в этот момент и запечатлел. По словам самого Серова, он писал картину с особенным упоением и работал над ней всего месяц. «Девочка с персиками» сделала его известным, поставила в один ряд с крупнейшими русскими живописцами и стала самой знаменитой картиной Серова.

В Домотканово он нарисовал ещё одну картину-шедевр «Девушку, освещённую солнцем». На этом полотне художник изобразил свою двоюродную сестру Симонович Марию Яковлевну. Девушка сидит в саду под деревом, а сквозь ветви и листву пробивается солнечный свет, играет бликами на её одежде.

Обе эти картины просто дышали красотой и свежестью, светом и юностью. О них говорили, будто полотна сотканы из воздуха и солнца. Работы Серова высоко оценили не только живописцы, но и коллекционеры. Художник только начинал свой путь, а сразу же оказался в числе лидеров.

Серов стал востребованным живописцем. Тульские помещики Селезнёвы заказывали ему роспись плафона «Феб лучезарный», за что заплатили 1000 рублей. Валентин стал выставлять свои полотна на конкурсах. Его картина «Девушка, освещённая солнцем» была приобретена Третьяковым за 300 рублей, а «Девочка с персиками» в русском благотворительном обществе любителей художественного искусства получила единственную премию в 200 рублей в номинации «Портрет».

Его мастерство крепло, а тематика картин постепенно удалялась от пейзажа и натюрмортов, всё больше Серов стал писать портреты. Среди его натурщиков были как близкие и родные ему люди, так и многие знаменитости того времени:

- Максим Горький и Фёдор Шаляпин;

- Николай Лесков и Антон Чехов;

- Константин Коровин и Пётр Кончаловский;

- Исаак Левитан и Илья Репин;

- Гликерия Федотова и Мария Ермолова.

Популярность и известность, конечно же, радовали Серова, но вместе с этим для него началась кабала художника-портретиста, в которой он оказался до самой своей смерти. Ему заказывали портреты представители буржуазного класса, высшая знать и даже члены царской семьи.

В 1897 году Серов написал с натуры портрет великого князя Павла Александровича. В 1900 году это полотно выставили в Париже на всемирной выставке, картина получила Гран-при. Валентин Александрович стал одним из лучших европейских портретистов конца 19 века.

В 1898 году умер Третьяков, Серова избрали членом совета Третьяковской галереи, эту должность он занимал до конца своих дней.

Работы Серова

От Серова ждали картин в одинаковом жанре. Однако художник не желал оставаться на месте, а потому все время двигался вперед. Нередко он выходил за рамки, установленные прошлыми творцами. Именно поэтому Серов — это еще и какой-то мере новатор. Нельзя сказать, что подобный подход не нравился критикам. Напротив, они ценили желание молодого творца двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом и расширять границы в искусстве.

Творчество Валентина Серова все время усложнялось. Каждая новая работа художника приобретала необычные элементы. Тенденция к пересмотру существующих технических задач и приемов нравилась, однако, не всем. У Серова, как и любого другого гения, существовало немалое количество завистников и даже врагов. Большая часть из них — все те же художники, недовольные перспективой все время оставаться в тени. Они пытались повторить успех Валентина Александровича, но у них, как правило, ничего не выходило.

Юность Валентина Серова

Находясь в Москве, юный Серов решает поступить в художественную Академию. В 1880 году он успешно сдает экзамены и начинает учебу. Учителем Серова был известнейший на тот момент профессор Чистяков. Его учениками были такие гении, как Поленов, Врубель, Репин, Суриков и многие другие художники. В этом ряду оказывается и Валентин Серов.

Биография любого творца не может обойтись без упоминаний об учителях, давших азы будущим гениям. Чистяков был невероятно жестоким и даже злобным человеком. Он обладал авторитарным стилем обучения, постоянно насмехался над любыми, даже самыми небольшими ошибками учеников. Однако в юном Валентине Чистяков увидел настоящего гения. Профессор смог многое дать Серову: он познакомил его с экспонатами Эрмитажа, заинтересовал стилем старинных мастеров. Юный Валентин многое перенял от своего наставника: здесь стоит выделить и спокойную, «вдумчивую» манеру письма, и здоровый перфекционизм, и умение грамотно обращаться с цветовой гаммой. Вскоре Серов покидает академию. Произошло это спустя пять лет после поступления. Знаменитый художник много и сильно болел, из-за чего попросту не был способен продолжать обучение дальше.

Несмотря на то что Валентин решил покинуть стены Академии, он не растерял своих друзей-сокурсников. Так, Серов постоянно участвовал в Абрамцевских культурных мероприятиях, где исполнял роли в небольших спектаклях. Аудитория любила Серова и даже дала ему ласковое прозвище «Антоша».

Серов не был задействован в одних лишь театральных представлениях. Савва Мамонтов, давний друг Валентины Бергман, обеспечивал Серова многочисленными заказами на портреты. Этим он и смог доказать, что в первую очередь Серов Валентин — художник.

Баба с лошадью

Серов любил показывать деревенскую Россию. Но он не стремился воспроизвести ее убогость или же подчеркнуть красоту природы.

Он смотрел на все, как реалист, и показывал зрителям простые деревенские картины, написанные с добротой и сердечностью.

Одна из них – «Баба с лошадью», созданная в 1889 году. Мы видим веселую молодую девушку с румяными щеками. Она стоит рядом со своей лошадью, держит ее за уздечку.

Художник писал, что ему хотелось передать ощущение русского мороза. Когда он приступил к написанию картины, его окружили крестьяне, наблюдали за его работой и восхищались его умениями.

Позже он не раз говорил, что именно одобрение простого народа позволяет ему гордиться своим творчеством.

Хронология жизни Валентина Алексеевича Серова.

- 1865, 7 (19) января родился в Петербурге. Отец — композитор и музыкальный критик Александр Николаевич Серов (1820-1871), автор опер Юдифь, Рогнеда, Вражья сила. Мать — Валентина Семеновна Серова (урожд. Бергман, 1846-1927), композитор и музыкально-общественный деятель.

- 1871. Смерть отца.

- 1872. Живет с матерью в Мюнхене. Начало занятий рисунком с Карлом Кеппингом, впоследствии известным офортистом и керамистом.

- 1874. Переезд с матерью в Париж. Начало систематических занятий с И. Е. Репиным. Возвращение в Россию. Знакомство с семьей Мамонтовых. Обучение в гимназии К. И. Мая.

- 1876. Переезд с матерью в Киев.

- 1878. Возвращение в Москву. Продолжение занятий с Репиным.

- 1880. Поездка с Репиным в Крым и Запорожье. Поступление в петербургскую Академию художеств.

- 1883. Поездка в Крым и Сочи с В. Д. Дервизом.

- 1885. Поездка в Мюнхен и Голландию. В Мюнхене Серов изучает коллекцию Старой Пинакотеки, копирует Веласкеса.

- 1886. Знакомство с К. А. Коровиным. Официальное оформление выхода из Академии художеств. Участие в 5-й периодической выставке МОЛХ.

- 1887. Поездка в Вену и Италию с И. С. Остроуховым, М. С. и Ю. С. Мамонтовыми. «Девочка с персиками».

- 1888. «Девушка, освещенная солнцем»; «Заросший пруд». 8-я периодическая выставка МОЛХ, на которой за «Девочку с персиками» Серов

- получил единственную премию, присуждавшуюся за портрет.

- 1889. Женитьба на О. Ф. Трубниковой (1865-1927). Поездка в Париж. Затем Серовы обосновались в Москве.

- 1891. Портреты Ф. Таманьо, К. А. Коровина.

- 1892. Встречается с Л. Н. Толстым во время работы над портретом С. А. Толстой.

- 1893. Портрет И. И. Левитана. Рождение сына Александра.

- 1894. Избран членом ТПХВ. Поездка с Коровиным на Север, в Архангельск и на Мурман, где оба художника пишут многочисленные этюды. Рождение сына Георгия.

- 1895. «Октябрь. Домотканово».

- 1896. Знакомство с А. Н. Бенуа. Участие в Международной выставке мюнхенского Сецессиона. Рождение сына Михаила.

- 1897. Становится преподавателем МУЖВЗ. Портрет великого князя Павла Александровича.

- 1898. Получает звание академика живописи.

- 1899. Избран членом попечительского Совета Третьяковской галереи.

- 1900. Выходит из ТПХВ. Становится членом «Мира искусства». Покупает участок земли в Финляндии и строит дачу, где отныне почти каждый год проводит летние месяцы. Участие во Всемирной выставке в Париже (Grand Prix за портрет Павла Александровича). Начало работы над портретами семейства Юсуповых.

- 1901. Рождение сына Антона.

- 1902. Поездка в Германию.

- 1903. Участие в Международной выставке берлинского Сецессиона. Избран действительным членом Академии художеств.

- 1904. Поездка с женой в Италию.

- 1905. Становится свидетелем расстрела демонстрации 9 января. 18 февраля вместе с В. Д. Поленовым подает заявление в Совет Академии художеств, в котором обвиняет президента Академии (и одновременно главнокомандующего петербургским военным округом) в организации расстрела. 10 марта в знак протеста выходит из состава действительных членов Академии. Выход Серова явился единственным подобным актом за всю историю существования Академии. Портреты Ермоловой, Горького.

- 1906. Поездка в Париж.

- 1907. Поездка с Л. С. Бакстом в Грецию и на Крит. Отклоняет приглашение преподавать в Академии художеств. Петр I; Портрет Г. Л. Гиршман.

- 1908. Участие в Первой коллективной выставке произведений русских художников, организованной в Вене. Избран действительным членом венского Сецессиона. Рождение дочери Натальи.

- 1909. Выходит из состава преподавателей МУЖВЗ в знак протеста против отказа допустить к занятиям скульптора А. С. Голубкину ввиду ее «политической неблагонадежности». Поездка в Берлин и Париж.

- 1910. Поездка в Рим и Париж. Работа над композициями Похищение Европы и Одиссей и Навзикая; портрет Иды Рубинштейн.

- 1911. Участие в Международной художественной выставке в Риме, поездка в Рим, затем в Париж, Флоренцию, Лондон. Встреча с А. Матиссом, посетившим Москву осенью. Портрет O.K. Орловой. 22 ноября (5 декабря) Серов скоропостижно скончался. Похоронен на Донском кладбище в Москве. Позднее останки перенесены на Новодевичье кладбище.

Ссылки:

[править] Биография

Владимир Серов родился в селе Эммаус в Тверской губернии в 15 км от Твери в семье сельских учителей. После переезда в Весьегонск Владимир Серов посещает частную студию художника С. Шлейфера, у которого получил первые профессиональные уроки рисунка.

Рано определившись с выбором будущей профессии, Серов в 1927 году поступает в ленинградский ВХУТЕИН (бывшая Академия художеств), где занимается у В. Савинского. В 1931 году окончил институт, представив дипломную картину «Приезд Ленина в Петроград в 1917 году».

В 1931–1933 годах Серов занимался в аспирантуре ЛИЖСА у И. И. Бродского, которую окончил в 1934 году, представив картину «Сибирские партизаны».

В 1932 году В. Серов был принят в члены образованного Ленинградского Областного Союза советских художников. В 1933 году начинается его преподавательская работа в ЛИЖСА, продолжавшаяся до эвакуации института в феврале 1942 года из блокадного Ленинграда в Самарканд.

В. А. Серов. Ленин провозглашает советскую власть. 1947. ГТГ

В годы Великой Отечественной войны и блокады Серов оставался в Ленинграде, возглавив ЛОСХ и оставаясь в этой должности до 1948 года. В составе объединения «Боевой карандаш» он работает над созданием антифашистских плакатов, листовок и газетных иллюстраций. Уже 24 июня на улицах Ленинграда появился первый плакат В. А. Серова «Били, бьём и будем бить!». Позднее им будут созданы плакаты «Заменим!» (1941), «Защитим город Ленина» (1941), «Мы отстояли Ленинград. Мы восстановим его!» (1944) и другие. Возглавив Союз художников Ленинграда, Серов занимается организацией блокадных выставок, помощи художникам, остававшимся в войну в блокадном городе.

В годы войны Серов обращается к героической истории страны и пишет картины «Ледовое побоище» (1942, ГРМ), «Въезд Александра Невского в Псков» (1945, ГРМ), а также создаёт ряд портретов и картин о защитниках Ленинграда («Балтийский десант», «Последний патрон» и др.) и картину «Прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943 года» (1943, ГРМ), посвящённую прорыву блокады города (в соавторстве с И. Серебряным и А. Казанцевым).

После войны В. Серов обращается к историко-революционной теме и, в частности, к образу В. Ленина, создав несколько произведений, получивших широкую известность. Среди них картины «Ленин провозглашает Советскую власть» (1947, ГТГ, Сталинская премия первой степени за 1948 год), «Ходоки у Ленина» (1950, ГИМ, Сталинская премия второй степени за 1951 год), «Зимний взят!» (1954, ГТГ), «Ждут сигнала (Перед штурмом)» (1957, ГТГ), «Декрет о мире» (1957, ГТГ), «Декрет о земле» (1957, ГТГ).

В. А. Серов. Ходоки у Ленина. 1950. ГИМ

В 1940-1960-е годы Серовым были созданы иллюстрации к произведениям русской, в том числе к поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (1949), к роману Л. Н. Толстого «Война и мир» (1953), к «Полтаве» А. С. Пушкина и др., а также серия цветных иллюстраций к «Слову о полку Игореве».

Творческую деятельность совмещал с большой общественной работой. В 1941-1948 годах возглавлял Ленинградский Союз художников. В 1958 году был избран депутатом Верховного Совета РСФСР. После образования в 1960 году СХ РСФСР был избран первым секретарём правления СХ РСФСР (1960–1968). Одновременно с 1962 по 1968 год был президентом АХ СССР. С 1961 года был членом Центральной ревизионной комиссии КПСС.

Владимир Александрович Серов умер 19 января 1968 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. В 1980 году на его родине в селе Эммаус Тверской области был открыт Мемориальный художественный дом-музей В. А. Серова, являющийся филиалом Тверской областной картинной галереи. В Москве на доме по наб. Тараса Шевченко, 1/2, где жил В. А. Серов, была установлена мемориальная доска.

Девушка, освещённая солнцем

Моделью для этой картины стала кузина художника, Маша Симонович. Он решил написать ее на фоне усадьбы в Домотканово. Получилась замечательная работа, через которую Серов пытался передать чувство восторга и умиления, которое у него появляется, когда он видит настоящую русскую красоту.

Портрет полон жизни. Мы видим лето, ароматное, зеленое, солнце играет лучами и разогревает землю. Устав от его ярких лучей, девушка села под деревьями, но и там не смогла спрятаться от солнечного света.

Трудно оторвать взгляд от слегка задумчивого, но умиротворенного взгляда, яркого румянца на щеках.

Картина «Девушка, освещённая солнцем» была одним из самых любимых творений Серова.

Самые известные произведения Серова, художника двух столетий

Серов – мастер, соединивший искусство XIX и ХХ века. Не отрицая и очень взвешенно применяя приёмы импрессионизма и методы модернизма, всегда оставался реалистом и искуснейшим мастером психологического портрета.

Наиболее известны его картины под названиями:

- «Яблоки и листья» (1879);

- «Автопортрет» (живописный, 1880-х) – визитная карточка Серова;

- «Девочка с персиками» (1887);

- «Девушка, освещённая солнцем» (1888);

- «Заросший пруд. Домотканово» (1888);

- «Дети» (1899);

- «Портрет Мики Морозова» (1901);

- «Пётр I» (1907);

- «Портрет Иды Рубинштейн» (1910);

- «Похищение Европы» (1910) .

Валентин Серов и им написанные творения – настоящий клад, ценность которого с течением лет только возрастает. Всё дальше по времени становятся герои картин художника, реальные люди, тем важнее для истории сохранить образы этих некогда важных для отчизны людей и понять их характеры.

[править] Источники

- Первая выставка художников-фронтовиков. Каталог. Л.: Военгиз, 1943.

- Третья выставка работ худогжников ленинградского фронта. Л.: Военное издательство Наркомата обороны, 1945.

- Серов В. А. Автобиография // Мастера советского изобразительного искусства. Автобиографические очерки. Т.I. M.: Искусство, 1951.

- Коровкевич С. В. А. Серов. Л.: 1967.

- Подвиг века. Художники, скульпторы, архитекторы, искусствоведы в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Л.: Лениздат, 1969.

- Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Т.3. 1941—1947 годы. М.: Советский художник, 1973.

- Серов В. Каталог выставки произведений. Живопись, графика. М.: 1981.

- Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Т.5. 1954—1958 годы. М.: Советский художник, 1981.

- Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб, НП-Принт, 2007.

- Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. СПб.: Первоцвет, 2007.

- Ленинградская школа живописи. Очерки истории. СПб, Галерея АРКА, 2019.

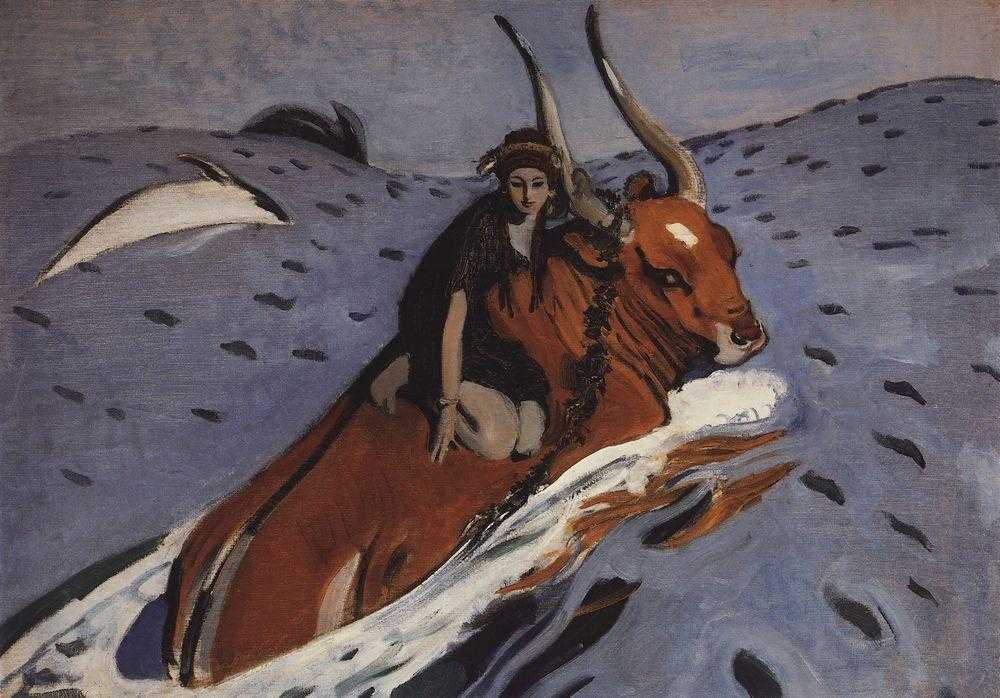

Похищение Европы

Картина «Похищение Европы» была создана в 1910 году. Ее сюжет был взят из мифологии.

Зевс полюбил дочь царя Агенора Европу. Он явился к ней и к ее подругам в образе красивого быка. Девушки играли с ним. А когда Европа села на спину быка, он поплыл с ней на Крит. Там она стала женой Зевса.

Идея написать эту картину появилась у художника после посещения Крита в 1907 году, где он изучал остатки Кносского дворца.

У него получилось монументальное панно. Его бык – рыжий, а не белый, как до этого было принято его рисовать. Цвет выбран не случайно. На фоне сине-фиолетового моря ярко-оранжевое пятно смотрится особенно выразительно.