Рене Магритт «Вероломство образов»

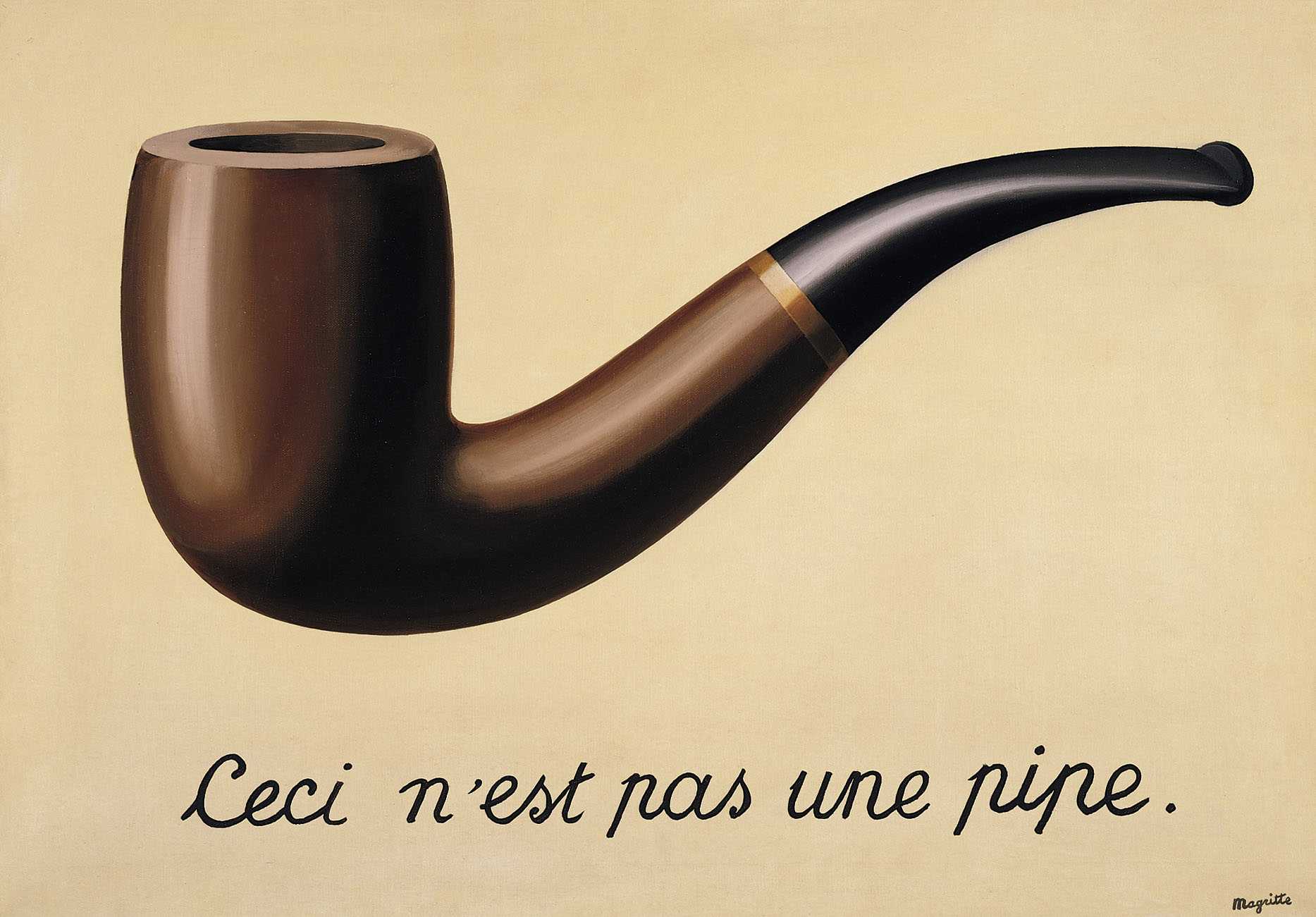

«Это не трубка», 1928, Рене Магритт. Находится в музее Лос Анджелеса LACMA

«Это не трубка», 1928, Рене Магритт. Находится в музее Лос Анджелеса LACMA

Картина «Вероломство образов», написанная во второй половине 1920-х годов, изображает курительную трубку, кажущуюся чересчур реальной — тонкие линии изгиба, блики и тени. Вероятно, произведение не вызвало бы бурного обсуждения в художественном мире, если бы не одна деталь: выведенная словно детским аккуратным почерком надпись «Ceci n’est pas une pipe», что в переводе с французского означает «Это не трубка».

В этом весь : наше видение (в данном случае воплощенное на холсте) и реальный объект не тождественны. Как можно быть уверенным, что мы видим действительно то, что видим? Вспомните, как однажды ошиблись, приняв в темноте предмет за то, чем он не является — вдруг мы допускаем эту оплошность постоянно?

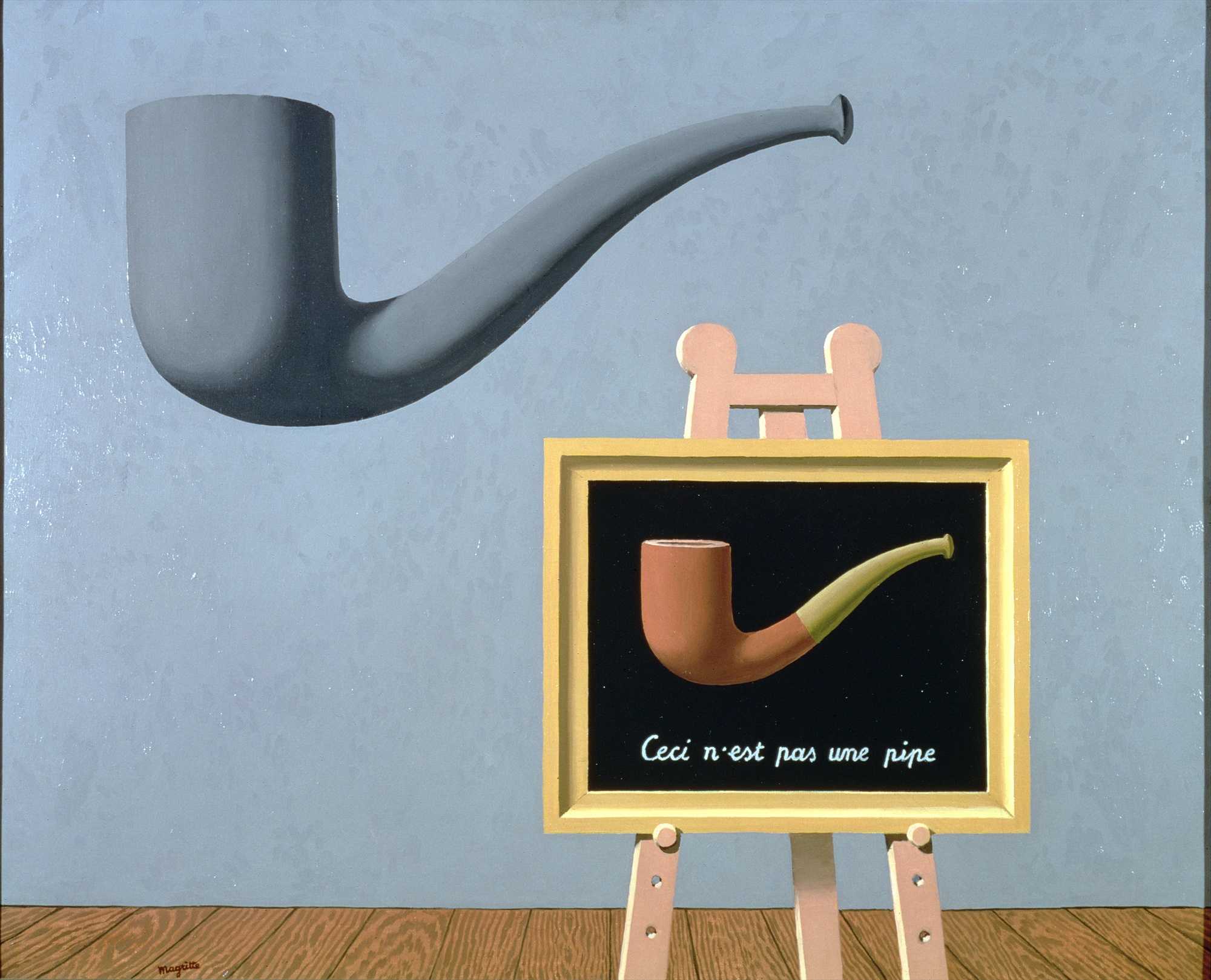

В 1966 году Магритт создаёт работу под названием «Две загадки», где вновь фигурирует курительная трубка. Художник предлагает развитие своих ранних идей: если мы не уверены, что наше восприятие соответствует действительности, то как мы можем подтвердить истинность этого суждения, не попадая в свою же ловушку?

«Две тайны», 1966, Рене Магритт. Находится в частной коллекции

«Две тайны», 1966, Рене Магритт. Находится в частной коллекции

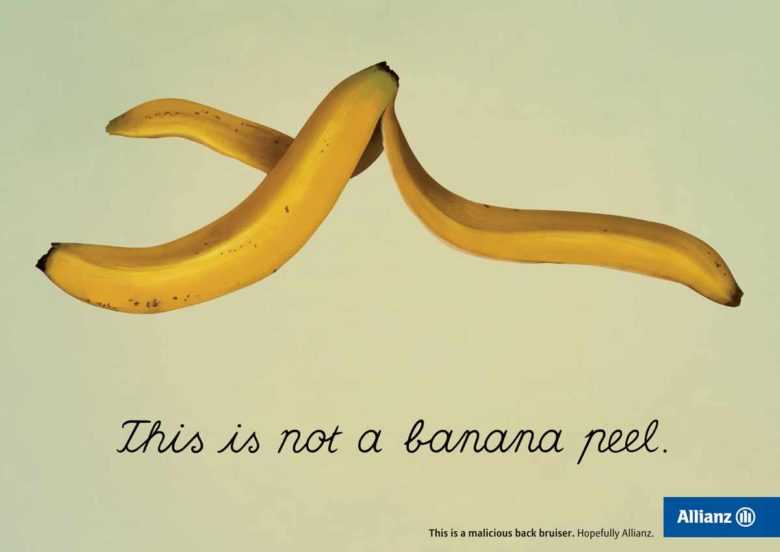

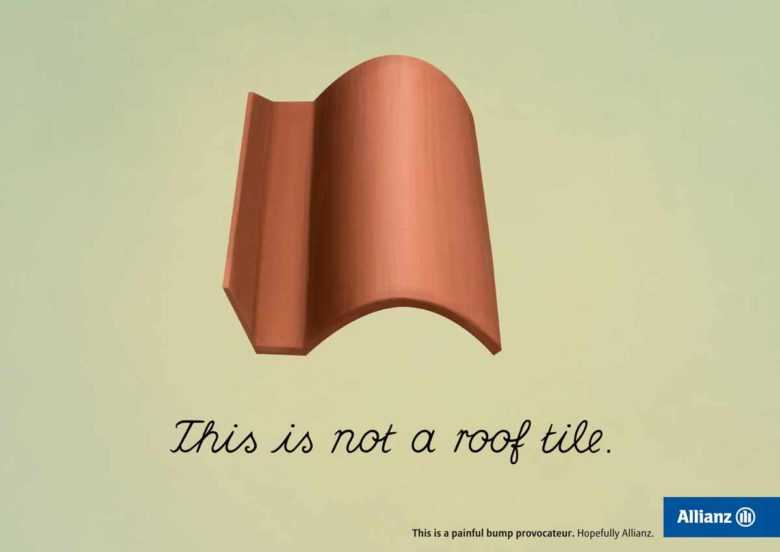

Подобная концепция оказала влияние на дальнейшее развитие искусства и литературы. Например, известный философ Мишель Фуко написал эссе «Это не трубка», где подробно анализировал и дополнял идеи Магритта. Более того, формулировка «Это не…» была взята на вооружение маркетологами. Самой оригинальной является рекламная кампания страховой фирмы Allianz, где на плакатах с изображениями курительной трубки, молотка, и банановой кожуры, соответственно, находятся надписи «Это не трубка — Это загрязнитель бронхов», «Это не молоток — Это вечный расплющиватель пальцев», «Это не кожура банана — Это злостный вредитель спине».

Рекламная кампания Альянса по мотивам произведения Рене Магритта — «Это не банановая кожура»

Рекламная кампания Альянса по мотивам произведения Рене Магритта — «Это не банановая кожура» Рекламная кампания Альянса по мотивам произведения Рене Магритта — «Это не молоток»

Рекламная кампания Альянса по мотивам произведения Рене Магритта — «Это не молоток» Рекламная кампания Альянса по мотивам произведения Рене Магритта — «Это не черепица»

Рекламная кампания Альянса по мотивам произведения Рене Магритта — «Это не черепица»

Сальвадор Дали «Постоянство памяти»

«Постоянство памяти», 1934, Сальвадор Дали. Находится в Нью-Йоркском музее современного искусства

«Постоянство памяти» Сальвадора Дали доказывает, что для создания шедевра не всегда нужны годы плодотворной работы — Дали понадобились всего два часа. Когда его жена Гала увидела картину, то произнесла: «Тот, кто увидел её один раз, не забудет уже никогда».

В шутку Дали называл свое произведение «камамбером времени», рассказывая, что он решил написать картину, когда увидел тающий на солнце сыр, который они с Галой не доели за обедом.

Работа состоит из символов: три плавящихся циферблата — отказ от линейности времени, делимого на прошлое, настоящее и будущее; спящее животное на первом плане — автопортрет в профиль; муравьи на оранжевых часах — символ распада и гниения; скалы вдалеке — отсылка к родной для художника Каталонии; излюбленное яйцо, которое Дали использовал на протяжении всей творческой карьеры, — жизнь. Везде соседствует реальность и сон: сухое дерево и тающие часы, море и огромное прямоугольное зеркало, муха и её человекоподобная тень. Художник стремился показать, что в человеческом восприятии переплетаются действительность и наши представления о ней.

Многие высказывали догадки, что в «Постоянстве времени» Дали опирался на теорию относительности Эйнштейна, показав взаимосвязь и изменчивость пространства и времени. Однако сам художник говорил, что был вдохновлён древнегреческим философом Гераклитом, утверждавшим, что «невозможно войти в одну и ту же реку дважды», потому что всё изменчиво: река сейчас и река через полчаса — это две разные реки, а не одно и то же, как может показаться нам.

Краткая история жанра

Изначально движение зародилось в литературе, но почти сразу же перекочевало в художественную сферу. Вслед за популярным в то время психоанализом сюрреалисты пытались показать, что творческая энергия находится в бессознательном, проявляясь в состояниях сна, гипноза, болезненного бреда и в автоматических неконтролируемых действиях. В своих работах они совмещали привычные глазу повседневные образы с аллюзиями и парадоксами из сновидений.

Вдохновленные идеями левой идеологии, последователи течения призывали к освобождению от навязанной рациональности с помощью искусства и выступали за то, что наше восприятие крайне иллюзорно из-за искажений, вызываемых бессознательными процессами. Работы сюрреалистов стремятся передать посыл: зачастую мы видим совсем не то, что нам кажется.

Макс Эрнст «Слон Целебеса»

«Слон Целебеса», 1921, Макс Эрнст. Находится в Современной галерее Тейт

«Слон Целебеса», 1921, Макс Эрнст. Находится в Современной галерее Тейт

«Слон Целебеса» — первое масштабное произведение Макса Эрнста, ставшее одним из ключевых для сюрреализма. Созданная после Первой мировой войны работа стремится выразить весь ужас милитаризма. Сам художник писал: «1 августа 1914 года Макс Эрнст умер. Он воскрес 11 ноября 1918 года молодым человеком, который стремился обнаружить мифы своего времени». Вероятно, здесь он пытается разрушить веру в человеческую рациональность — как можно полагаться на разум, если он привёл к войне?

Целебес — остров в Индонезии (сейчас Сулавеси), который своими очертаниями напоминает слона. Эрнст также говорил, что название ему навеяла неприличная считалка немецких школьников, где есть фраза «слон с Целебеса, похожий на беса».

Эрнст рассказывал, что композиция картины пришла ему в голову, когда он увидел в антропологическом журнале фотографию большой корзины для зерна, используемой племенами в Южном Судане. Это объясняет и ритуальные столбы, изображённые на картине. Возможно, художник хотел сказать, что божества, перед которыми благоговели и которым поклонялись люди на заре человечества, никуда не ушли, а лишь переродились в другие, милитаристско-технические, формы.

Механический слон, вызывающий в памяти образы танка, противогаза, печи, кажется огромным по сравнению со светлой женской фигурой на первом плане, которая словно зовёт его за собой неестественно повёрнутой рукой. У женщины нет головы — означает ли это, что творение может погубить своего же творца?

Читайте материалы о других художниках, работавших в стиле магического реализма, на Losko. Например, об и его архитектуре одиночества или и его картинах-загадках.

Биография

Гюстав Курбе родился в 1819 году в Орнане, городке с населением около трёх тысяч человек, расположенным во Франш-Конте, в 25 км от Безансона, около швейцарской границы. Его отец, Режис Курбе, владел виноградниками около Орнана. В 1831 году будущий художник начал посещать семинарию в Орнане. Утверждается, что его поведение столь контрастировало с тем, что ожидалось от семинариста, что никто не брался отпускать ему грехи. Так или иначе, в 1837 году по настоянию отца Курбе поступил в Collège Royal в Безансоне, что, как надеялся его отец, должно было подготовить его к дальнейшему юридическому образованию. Одновременно с обучением в коллеже, Курбе посещал занятия в Академии, где его учителем был Шарль-Антуан Флажуло, ученик крупнейшего французского художника-классициста Жака-Луи Давида. В 1839 году он отправился в Париж, дав отцу обещание, что будет изучать там юриспруденцию. в Париже Курбе познакомился с художественной коллекцией Лувра. На его творчество, в особенности раннее, большое влияние впоследствии оказали малые голландцы и испанские художники, в особенности Веласкес, у которых он заимствовал общие тёмные тона картин. Курбе не стал заниматься юриспруденцией, а вместо этого начал занятия в художественных мастерских, прежде всего у Шарля де Штейбена. Затем он отказался от получения формального художественного образования и стал работать в мастерских Суисса и Ляпена. В мастерской Суисса не было специальных занятий, студенты должны были изображать обнажённую натуру, и их художественные поиски не ограничивались. Такой стиль обучения хорошо подходил Курбе. В 1444 году первая картина Курбе, «Автопортрет с собакой», была выставлена в Парижском салоне (все остальные картины были отвергнуты жюри). С самого начала художник показал себя крайним реалистом, и чем далее, тем сильнее и настойчивее следовал по этому направлению, считая конечной целью искусства передачу голой действительности и жизненной прозы и пренебрегая при этом даже изяществом техники. В 1840-х годах он написал большое количество автопортретов. Между 1844 и 1847 годами Курбе несколько раз посетил Орнан, а также путешествовал в Бельгию и Нидерланды, где ему удалось установить контакт с продавцами живописи. Одним из покупателей его работ был голландский художник и коллекционер, один из основателей Гаагской школы живописи Хенрик Виллем Месдаг. Впоследствии это заложило основы широкой известности живописи Гюстава Курбе за пределами Франции. Примерно в это же время художник устанавливает связи в парижских артистических кругах. Так, он посещал кафе Brasserie Andler (находившееся непосредственно около его мастерской), где собирались представители реалистического направления в искусстве и литературе, в частности, Шарль Бодлер и Оноре Домье. В конце 1840-х годов официальным направлением французской живописи все ещё был академизм, и работы художников реалистического направления периодически отвергались устроителями выставок. Так, в 1847 году все три работы Курбе, представленные в Салон, были отвергнуты жюри. Более того, в этом году жюри Салона отвергло работы большого числа известных художников, включая Эжена Делакруа, Домье и Теодора Руссо, так что они вынашивали планы о создании собственной выставочной галереи. Планы не осуществились из-за начавшейся революции. В результате в 1848 году все семь работ Курбе, представленных жюри, были выставлены в Салоне, но ему не удалось продать ни одну картину. При уме и значительном таланте художника, его натурализм, приправленный, в жанровых картинах, социалистической тенденцией, вызвал много шума в артистических и литературных кругах и приобрёл ему немало врагов (к ним относился Александр Дюма-сын), хотя также и массу приверженцев, к числу которых принадлежал известный писатель и теоретик анархист Прудон. В конце концов, Курбе стал главой реалистической школы, возникшей во Франции и распространившейся оттуда в другие страны, особенно в Бельгию. Уровень его неприязни прочих художников дошла до того, что в течение нескольких лет он не участвовал в парижских салонах, а на всемирных выставках устраивал из своих произведений особые выставки, в отдельных помещениях. В 1871 Курбе примкнул к Парижской коммуне управлял при ней общественными музеями и руководил низвержением Вандомской коллонны. После падения Коммуны, отсидел, по приговору суда, полгода в тюрьме; позже был приговорён к пополнению расходов по восстановлению разрушенной им колонны. Это заставило его удалиться в Швейцарию, где он и умер в нищете в 1877.

Реалист-бунтарь

Академическая традиция живописи XIX века требовала, чтобы на больших объемных холстах изображались только исторические, библейские или мифологические сюжеты. Однако Курбе игнорировал эти правила и рисовал на больших полотнах знакомые ему из детства сцены сельского быта. По мнению художника, сюжеты, описывающие современность Франции, заслуживали таких больших форматов.

Академия изящных искусств и посетители Парижского салона считали такие обыденные сюжеты низкими и простонародными. Так, крупноформатная картина Курбе «Похороны в Орнане» встретила полное непонимание и возмущение публики. Картина размером более трех метров в высоту и более шести метров в ширину была выставлена в Парижском салоне 1850-1851 годов. На ней, как считают искусствоведы, художник мог изобразить похороны своего деда.

Курбе любил провоцировать аудиторию, раздвигая границы приличия в искусстве. В 1856 году он написал «Девушек на берегу Сены», две героини которой в беспорядочной одежде свободно лежат под деревом у реки. Это шокировало публику. Аналогичную реакцию получила другая картина Курбе «Женщина с попугаем», на которой художник в реалистической манере изобразил свою обнаженную натурщицу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption «Женщина с попугаем» Гюстава Курбе

Картина Курбе «Возвращение с приходской конференции», на которой были изображены пьяные священники, непринужденно беседующие на проселочной дороге, была отвергнута на Салоне 1863 года как «грубо попирающая нормы религиозной морали». Выставлять ее художнику запретили.

На следующий год Курбе хотел выставить ныне исчезнувшую работу «Венера и Психея», но Салон отверг и ее за непристойность.

Решена загадка скандальной эротической картины «Происхождение мира»

Картина «Происхождение мира», на которой Курбе изобразил тело женщины с раздвинутыми ногами и ее половые органы, из-за чрезмерной сексуальной откровенности долгое время вообще нигде не выставлялась и впервые была показана широкой публике только в конце XX века.

Трагедия, подкосившая живописца

Заслуживший скандальную репутацию Гюстав Курбе, картины которого никого не оставляли равнодушным, ратовал за реальное изображение действительности. У живописца появляются последователи, его полотна выставляются в различных городах Европы с неизменным успехом. Однако требующего свободу развития общества и выступающего против государственной власти Курбе французские реакционеры арестовывают и заключают в тюрьму. Его приговаривают к шести месяцам заключения и огромному штрафу, который больной художник не смог выплатить. Произошло страшное: все полотна конфискованы, мастерская, где творил живописец, уничтожена, а о том, чтобы выставляться, даже не идет и речи.

Подавленный происходящим, Курбе Гюстав бежит из страны в Швейцарию, но сил бороться и протестовать у него больше нет. Он изредка берется за кисти и краски, а из-под его пера выходят исключительно пейзажи. 31 декабря 1877 года художник умирает, и проходит более сорока лет, прежде чем его прах переносят на родину в знак запоздалого признания. Своим творчеством живописец подготовил почву, на которой выросло новое искусство.

Картина личной жизни

На протяжении всей жизни Ренуар относился к женскому полу с большой любовью. Взаимность не заставляла себя долго ждать. Он рисовал женщин часто, рисовал их портреты, списывал с них обнаженную натуру, писал их в быту.

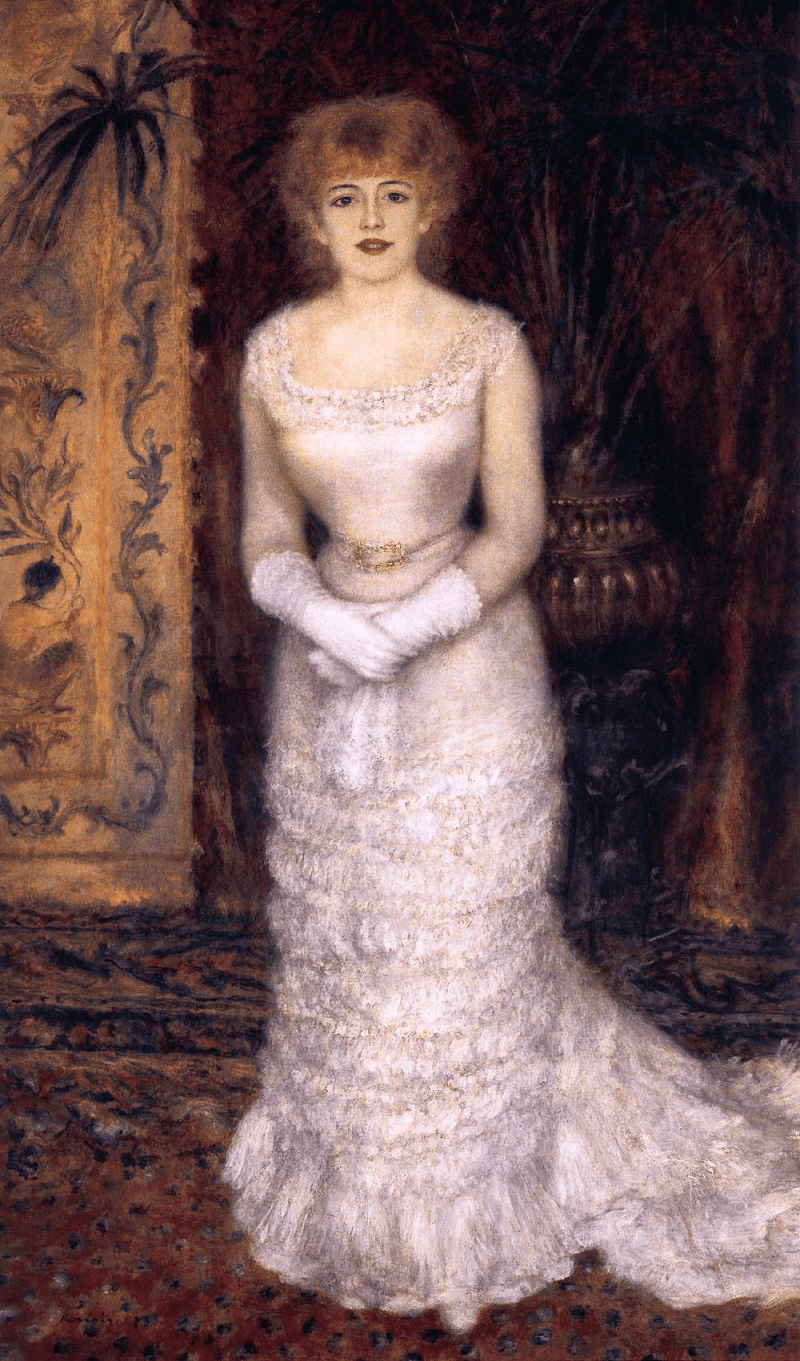

Пьер Огюст Ренуар «Портрет Жанны Самари», 1878 годМестонахождение: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Пьер Огюст Ренуар «Портрет Жанны Самари», 1878 годМестонахождение: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Нельзя отрицать, что женщин в жизни художника было очень много. В период, когда Лиза Трео – женщина, с которой у Ренуара были долгие романтические отношения, вступила в брак, живописец постепенно стал переходить от импрессионизма к более классической манере рисования. Тогда-то Пьер Огюст и повстречал свою будущую жену.

Алина Шариго была белошвейкой, и Ренуар был старше своей избранницы на 20 лет. Художник называл свою юную пассию очень «уютной», их сильно влекло друг к другу. Несмотря на такую тягу и влюбленность, пара поженилась не сразу. Они сочетались узами брака лишь спустя пять лет после рождения первенца Жана.

К слову сказать, в талантливой семье рождаются и талантливые дети. Жан Ренуар впоследствии станет известным французским режиссером. Другие сыновья Алины и Огюста тоже не отстали от именитого отца и брата. Клод Ренуар стал керамистом, а Пьер Ренуар стал актером, снимался в ряде картин своего брата Жана.

Пьер Огюст Ренуар с женой Алиной

Пьер Огюст Ренуар с женой Алиной

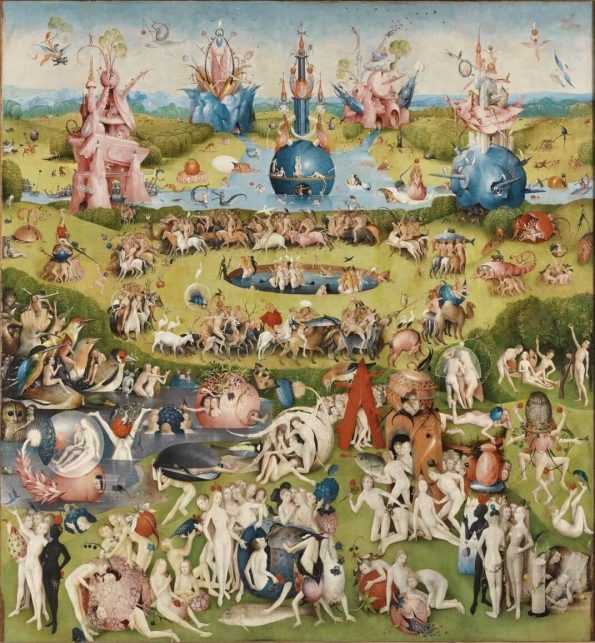

Символы картины Босха

Почему же на картине такое множество персонажей и символов?

Мне очень нравится на этот счёт теория Ханса Бельтинга, выдвинутая в 2002 году. Исходя из его исследования, Босх создавал эту картину не для церкви, а для частной коллекции. Якобы у художника была договоренность с покупателем, что он намеренно создаст картину-ребус. Будущий владелец намеревался развлекать своих гостей, которые бы угадывали смысл той или иной сценки на картине.

Точно также и мы сейчас можем разгадывать фрагменты картины. Однако без понимания символов, принятых во времена Босха, сделать нам это очень трудно. Давайте разберемся хотя бы с частью из них, чтобы было интереснее “читать” картину.

Вкушение “сладострастных” ягод и плодов – один из главных символов похоти. Поэтому их так много в Саду земных наслаждений.

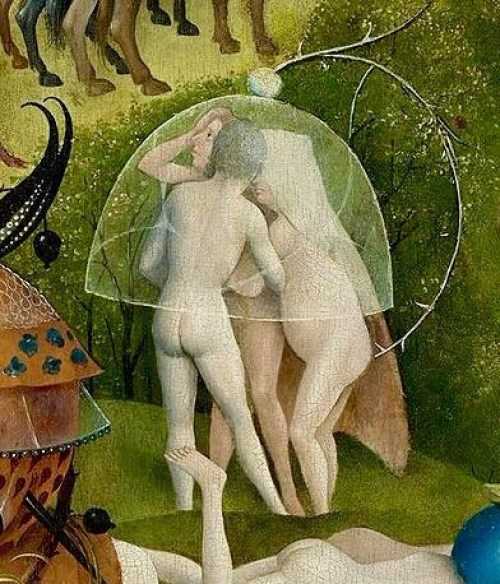

Люди находятся в стеклянных сферах или под стеклянным куполом. Есть нидерландская пословица, гласящая, что любовь также недолговечна и хрупка, как и стекло. Изображенные сферы как раз покрыты трещинами. Возможно, художник видит в этой хрупкости также путь к грехопадению, так как после короткого периода любви неизбежны прелюбодеяния.

Ночь: Аксел Вальдемар Йоханнессен, 1920

От полотна «Ночь» исходит ощущение безнадежности, безысходности, беспросветного мрака. Художник пишет ночь как время кошмаров, бредовых снов и галлюцинаций, время безграничного человеческого одиночества. Именно ночью человек осознает, что он — никто и ничто; вот основная идея живописца.

НочьАксел Вальдемар Йоханнессен

У каждого художника свое видение прекрасного и свое восприятие ужасного. Эти картины можно ненавидеть, но знать об их существовании необходимо. Возможно, один взгляд, брошенный на такое произведение искусства, заставит человека задуматься о важных вещах. Поэтому даже самые страшные картины в искусстве, несомненно, имеют право на существование. И чем дольше смотришь на них, тем больше понимаешь художника.

Творчество

Курбе неоднократно на протяжении всей жизни отзывался о себе как о реалисте: «Живопись заключается в представлении вещей, которые художник может увидеть и коснуться… Я твёрдо придерживаюсь взглядов, что живопись— предельно конкретное искусство и может заключаться лишь в изображении реальных, данных нам вещей… Это совершенно физический язык». Наиболее интересные из произведений Курбе: «Похороны в Орнане», собственный портрет, «Косули у ручья», «Драка оленей»» «Волна» (все пять— в Лувре, в Париже), «Послеобеденное кофе в Орнане» (в Лильском музее), «Разбиватели шоссейного камня» (хранилась в Дрезденской галерее и погибла в 1945), «Пожар»(картина, в связи своей антиправительственной темой, уничтоженная полицией), «Деревенские священники, возвращающиеся с товарищеской пирушки» (едкая сатира на духовенство), «Купальщицы», «Женщина с попугаем», «Вход в долину Пюи-Нуар», «Ораньонская скала», «Олень у воды» (в Марсельском музее) и многие пейзажи, в которых талант художника выражался ярче и полнее всего.

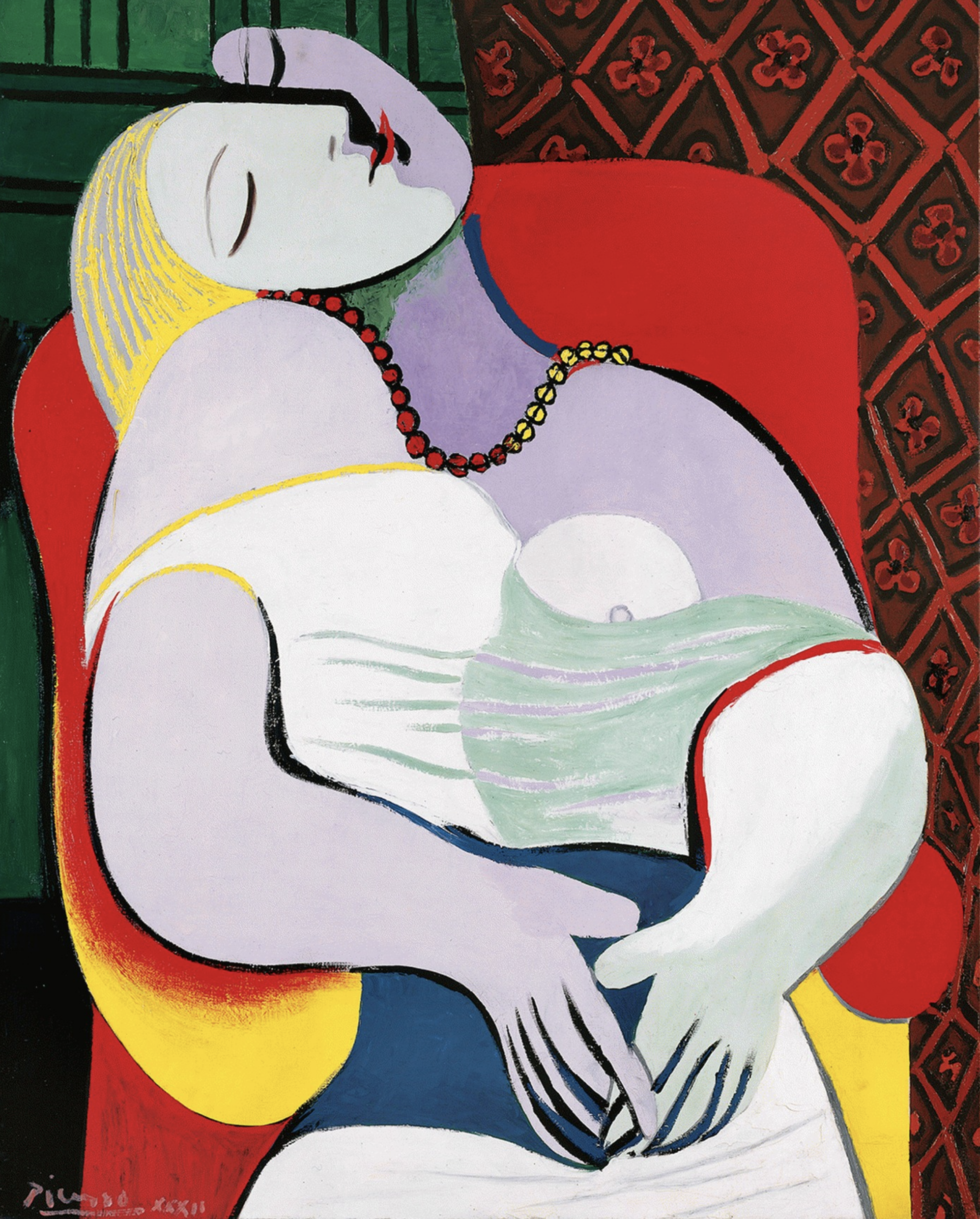

Пабло Пикассо «Сон»

«Сон», 1932, Пабло Пикассо. Находится в частной коллекции Стивена Коэна

«Сон», 1932, Пабло Пикассо. Находится в частной коллекции Стивена Коэна

Как и многие художники вдохновлялся любовными переживаниями, воплощая их в творчестве. На картине «Сон» он изобразил своё новое увлечение — Мари-Терез Вальтер, которую ласково называл валькирией.

Мари-Терез Вальтер было 17 лет, когда она встретила Пабло Пикассо, который был старше её на 28 лет и к тому же женат. Тем не менее, их отношения развивались очень стремительно и страстно, спровоцировав целую серию сюрреалистических портретов, нарисованных Пикассо в 1932 году.

В картине «Сон», нарисованной всего за один день, Пикассо использует любопытный приём, разделив изображенное в анфас лицо на две половинки так, что можно наблюдать и линию профиля. Подобное сочетание несовместимых ракурсов положило начало новому направлению в портретной живописи. Пикассо отказывается от реалистичного изображения спящей девушки, используя форму и цвета так, чтобы вызвать эмоции и передать общее ощущение покоя и умиротворения.

В 2006 году владелец решил продать картину и уже договорился с покупателем о сумме сделки в 139 миллионов долларов, но случайно проткнул полотно локтём. Далее произведение ждали ремонт, который обошёлся незадачливому владельцу в $90,000, установление экспертами новой цены и несколько судебных процессов по страховым вопросам. В 2013 году покупатель всё же получил «Сон» Пикассо, заплатив за него 155 миллионов долларов, что на тот момент сделало картину самым дорогим произведением искусства в истории.

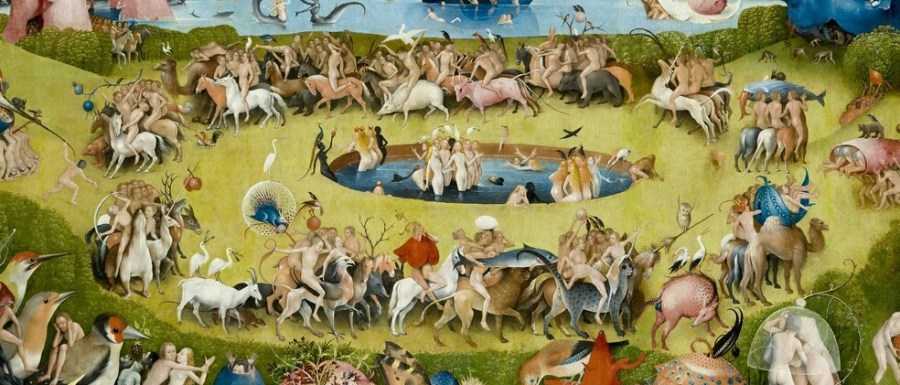

Центральная часть триптиха. Сад земных наслаждений

Центральная часть триптиха.

Центральная часть триптиха.

Третья часть (центральная часть триптиха). Изображение земной жизни людей, которые массово предаются греху сладострастия. Художник показывает, что грехопадение настолько серьезно, что людям не выбраться на более праведный путь. Эту мысль он доносит до нас с помощью своеобразного шествия по кругу:

Босх. Фрагмент “Сада земных наслаждений”. Хоровод

Босх. Фрагмент “Сада земных наслаждений”. Хоровод

Люди на разных животных движутся вокруг озера плотских наслаждений, не в силах выбрать другую дорогу. Поэтому их единственный удел после смерти по мнению художника – это Ад, который изображен на правой створке триптиха.

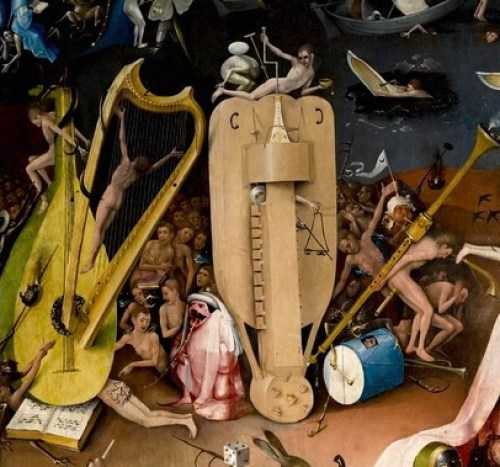

Грехи Средневековья

Современному человеку также сложно интерпретировать изображенные муки грешников (на правой створке триптиха). Дело в том, что в нашем сознании увлечение праздной музыкой или скупость (экономность) не воспринимаются как нечто плохое, в отличие от того, как это воспринимали люди в Средневековье.

Фрагмент музыкального ада

Фрагмент музыкального ада

Часть грешников испытывают муки от тех инструментов, играя на которых при жизни, они получали греховное удовольствие.

На данном фрагменте мы видим муки трех грешников. Скупец вынужден вечно испражняться монетами, обжора – испытывать вечную рвоту, а горделивая особа – терпеть приставания демона с ослиной головой и бесконечно смотреться в зеркало на теле другого представителя нечистой силы.

Во Франции родился новый гений

Радостный праздник рождения шестого ребенка для семьи Ренуар произошел 25 февраля 1841 года. Как показала в дальнейшем история жизни новорожденного, радостным это событие стало и для всего мира искусства.

Леонард Ренуар и Маргарита Мерле – родители будущего живописца – жили в то время во французском городе Лимож. Своего новорожденного сына они назвали Пьер Огюст. Семья Ренуар занималась пошивом одежды. Леонард был портным, причем считался лучшим в своем деле в Лиможе. Мать Огюста работала швеей. Когда Огюсту было три года, родители решили перебраться в Париж в надежде улучшить свое материальное положение. В 1848 году во Франции было нелегко, трудности испытывали многие люди. Не оказалась исключением и семья Ренуар.

Многодетное семейство испытывало немалые трудности, но родители и помыслить не могли, чтобы лишить детей образования. Как и положено, младший сын отправился в школу в семилетнем возрасте. Как оказалось, у мальчика был талант не только к рисованию.

Пьер Огюст Ренуар «Портрет Леонарда Ренуара», отца художника, 1869 годМестонахождение: Художественный музей, Сент-Луис, США

Композитор Шарль Гуно заметил юного Огюста, отметив его очаровательный голос. Когда младшему Ренуару было девять лет, его пригласили певчим в собор Сент-Эсташ. Гуно, видя у мальчика настоящий талант к пению, абсолютно бесплатно стал учить его музыке, желая сделать из него музыканта.

Видимо, благодаря причастности Ренуара к музыке, в дальнейшем из-под его кисти вышла картина «Девушки за фортепьяно». Несмотря на протекцию известного французского композитора, Огюст не пошел по музыкальному пути. Уже в детстве он проявил очевидную любовь к рисованию.

Пьер Огюст Ренуар «Портрет мадам Ренуар», на котором изображена мать художника, 1860 годМестонахождение: Частная коллекция

Закат светлого художника

В 1897 году здоровье живописца дало сбой. После перелома руки у Огюста возникли осложнения, он стал страдать ревматизмом

Жена заботилась о своем творческом муже, окружила его любовью и вниманием. К сожалению, сложилось так, что Ренуар оказался в инвалидном кресле

Писать картины заядлый художник не бросил. Даже будучи в коляске, он рисовал. Сохранилось много архивных фото, где Ренуар запечатлен в инвалидном кресле напротив мольберта. Приятель Анри Матисс часто навещал Пьера Огюста и удивлялся его упорному труду, ведь каждый взмах кисти художника сопровождался сильной болью. Ренуар отвечал, что боль пройдёт, а красота, созданная художником, останется.

В свои последние годы живописец всё больше внимания уделял образам молодости. К тому же, в жизнь художника ворвалась Первая мировая война, сыновья ушли на фронт, а супруга скончалась. Ренуар остался один, без того тепла и уюта, что дарила ему Алина.

Тем не менее рисовал Ренуар до последнего дня, который наступил для него 3 декабря 1919 года. Он заболел пневмонией, и его ослабленный организм уже не справился с болезнью. Последней картиной художника стал «Натюрморт с анемонами». Ренуару было 78 лет, но даже его самая последняя картина была наполнена красками и светом.

Пьер Огюст Ренуар рисует в своём саду, 1912 год

Пьер Огюст Ренуар рисует в своём саду, 1912 год

Огюст Ренуар создавал картины на протяжении шестидесяти лет. Он рисовал, даже сидя в инвалидном кресле, настолько сильным было его желание писать картины. До последнего дня он не выпускал кисть из своих рук, выпустив её лишь за день до смерти и сказав:

На обложке: Фрагмент картины Пьера Огюста Ренуара «Автопортрет», 1899 год. Местонахождение: Институт искусств Кларков, Уильямстаун, США

Смерть скупца: Иероним Босх, 1490

Показывая жестокие мучения умирающего, один из великих художников Босх осуждает скупость — один из самых страшных смертных грехов. Своим полотном мастер пытается донести до зрителя идею о том, что скупой человек, умирая, не будет знать покоя и покаяния, одолеваемый мыслями о своем богатстве.

Смерть скупцаИероним Босх

Вероятно, произведение было написано для украшения одной из створок алтаря в католическом храме. Об этом говорит своеобразная композиция картины, ориентированная по диагонали.

Смерть человека, запертого в маленькой комнате и постоянно тревожащегося за свое богатство, не вызывает сочувствия; скорее, образ скупого вызывает отвращение и горячее осуждение.

Данте и Вергилий в аду: Вильям Бугро, 1850

Полотно написано на сюжет знаменитой «Божественной комедии» Данте. Итальянского автора эпохи Возрождения. Бугро, один из основоположников французского романтизма, изображает экспрессиуню, яростную борьбу двух душ, которые были прокляты.

Данте и Вергилий в адуАдольф Вильям Бугро

Эта душа Джанни Скикки, который попал в ад за обмен с целью личного обогащения, и алхимик-еретик Капоккио. Анализируя картину, следует отметить гармоничное и пропорциональное строение хорошо сложенных мужских тел, в соответствии с канонами классической живописи. Один мужчина в отчаянии грызет и кусает второго. Основной мотив картины — отчаяние и ярость.