Путешествие через Атлантику

Мане окончил коллеж Роллена в 1848 году, особенных успехов ни в чём не проявил. Отец смирился с тем, что старший сын не хочет становиться государственным служащим, и из двух зол выбрал меньшее – уж лучше пусть поступает в морское училище, чем становится художником.

Осенью 1848 года Эдуард сдавал вступительные экзамены в мореходную школу, но провалился. Он решил, что подготовится более основательно и в следующем году предпримет ещё одну попытку поступления. В качестве подготовки ему позволили отправиться в учебное путешествие.

В декабре 1848 года Мане юнгой поднялся на борт парусного судна «Гавр и Гваделупа». Плавание через Атлантический океан и пребывание в Бразилии полностью перевернуло его мировосприятие. Всё воспитание Эдуарда проходило в буржуазной среде под дымчатым парижским небом. А теперь парню открылись солнечные просторы тропических стран, и окружающая действительность засияла разноцветными красками. В своих многочисленных письмах родным он описывал экзотических и красивых бразильянок, делился впечатлениями о карнавале в Рио-де-Жанейро.

В последний третий день бразильского карнавала Эдуард с молодёжью из команды судна отправился в джунгли. Дикая природа поразила его до глубины души. Здесь юношу потрясало всё – маленькие колибри среди ярких цветов; насекомые, ползающие по траве и сверкающие словно драгоценности; спускающиеся с веток лианы и орхидеи. Такого буйства красок он не встречал ещё в своей жизни. Мане понял, что хотел бы научиться переносить всё увиденное в реальную жизнь – на холст.

Омрачил все впечатления от Рио-де-Жанейро укус змеи. Она ужалила Эдуарда в левую ногу, конечность очень болела и распухла, юнгу отправили на борт судна. Две недели он провёл на пришвартованном паруснике, и, чтобы не мучиться от скуки и безделья, рисовал. Когда в начале лета 1849 года Мане сходил по трапу на берег Франции, его дорожный чемодан был полон карандашных зарисовок. Это путешествие по океану в последующем сыграло не последнюю роль в творчестве художника. В длительном плавании в его душе родилось какое-то особенное ощущение моря. Приблизительно одна десятая часть всех его картин – это морские пейзажи.

Эдуард предпринял ещё одну попытку поступления в мореходное училище, она снова оказалась безрезультатной. Но на это раз у него уже не было прежнего рвения, он даже признался младшему брату Эжену, что на земле чувствует себя спокойнее, чем на борту корабля.

Творчество

В 1860-х годах в творчестве Эдуарда преобладали испанские мотивы:

- «Алабамы»;

- «Лола из Валенсии»;

- «Мёртвый тореадор»;

- «Испанский балет»;

- «Кирсаджа».

Обращался он к религиозным сюжетам («Мёртвый Христос») и к тематике современной истории («Расстрел императора Максимилиана»).

В 1863 году картины, которые были отвергнуты критиками от участия в официальном Салоне, были выставлены в соседнем Дворце промышленности. Это мероприятие назвали «Салон отверженных», а его главной сенсацией стала работа Мане «Завтрак на траве». Это теперь полотно считается шедевром импрессионизма, а тогда оно снискало скандальную славу.

«Завтрак на траве»

«Завтрак на траве»

Критики возмущались представленной на картине обнажённой женщиной. Мало того, что она сидит в компании одетых мужчин, ведущих беседу, так ещё и бесстыдно смотрит на зрителей, не стесняясь своей наготы. Такие отзывы не обидели художника, а, наоборот, раззадорили. В том же году он написал картину «Олимпия», которая вызвала ещё больше споров. Критики назвали её вульгарной и непристойной.

После такой травли живописец сменил творческую тематику и стал писать портреты, сцены на скачках, натюрморты, какие-то важные происходящие события:

- «Чтение»;

- «Голова Христа»;

- «Портрет Захарии Аструка»;

- «Женщина перед зеркалом»;

- «Букет в хрустальной вазе»;

- «Большой канал в Венеции»;

- «Бегство Рошфора»;

- «Пучок спаржи»;

- «Бега в Лонг-шане».

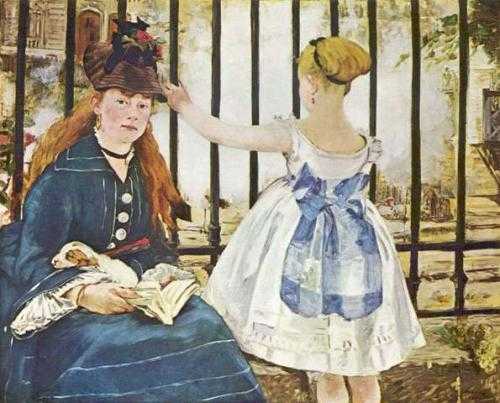

«Железная дорога»

«Железная дорога»

В 1870-х годах художник создал свои самые светлые полотна:

- «Натюрморт с лососем»;

- «Завтрак в мастерской»;

- «Молодая женщина в неглиже»;

- «Миндаль, смородина и персики»;

- «Пионы и секатор»;

- «Женщина с попугаем»;

- «В кабачке папаши Латюиля»;

- «Дом в Руйе»;

- «Мальчик, чистящий грушу».

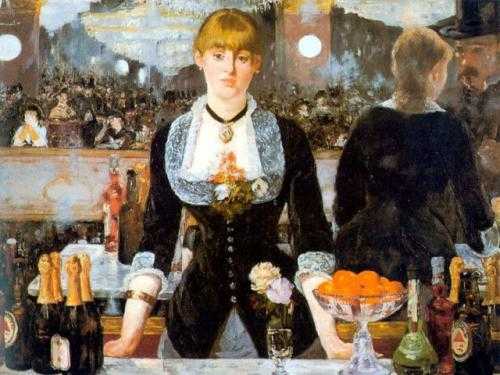

В 1882 году Мане закончил работу над одним из самых значимых произведений европейской живописи – картиной «Бар в «Фоли-Бержер». Он получил за неё орден Почётного легиона.

Детство и юность художника

А.Н. Бенуа родился 21.04.1870 в Санкт-Петербурге. Отец, Николай Леонтьевич, был архитектором, как и дед, отец матери, Камиллы Альбертовны. Старшие братья, Альберт и Леонтий, тоже впоследствии стали известными архитекторами. Кроме Альберта и Леонтия у Александра были еще старшая сестра Екатерина и брат Михаил, а также четыре двоюродных брата.

Николай Леонтьевич и Камилла Альбертовна с детьми

Детство Саши прошло в окружении художников. Все семейные интересы сосредоточивались вокруг искусства. Поэтому неудивительно, что мальчик с раннего возраста мечтал рисовать. Особенно его прельщала профессия театрального декоратора.

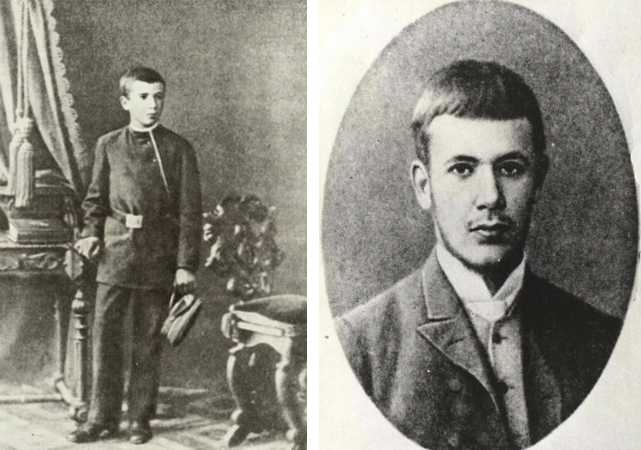

В возрасте 5 лет

Первые уроки рисования мальчик получил у своего отца, брата Альберта и скульптора Обера, который был дальним родственником Бенуа. Кроме этого, Александру привили любовь к музыке и театру.

Образование юноша получил в частной гимназии, где учился с 1885 по 1890 год. Позже была неудачная попытка окончить Императорскую Академию художеств. В 1894 Александр получил юридическое образование, окончив Петербургский университет

В это время на него уже обратили внимание как на художника

В юности и молодости

Бенуа – консультант художественно-декоративной части в Мариинском театре

В марте 1919 года, когда в Наркомпросе была образована Директория, управлявшая делами бывшего Мариинского театра, Бенуа вошел в ее состав вместе с Шаляпиным и Асафьевым, дирижером А. Купером, хореографом Б. Г. Романовым и режиссером П. С. Олениным. Председательствовал И. В. Экскузович. Став «консультантом по художественно-декоративной части», Бенуа сразу же занял место арбитра по всем вопросам сценического оформления. Вскоре ему предложили и должность постоянного художника Мариинского театра.

Вовлечение Бенуа в активную работу — явление показательное: только теперь впервые ему удалось получить в свое распоряжение сцену, за которую он тщетно боролся в течение многих лет; главный оппонент бывшей императорской дирекции занял пост одного из директоров и ведущих художников лучшего музыкального театра России. Ситуация, естественная в период, когда важнейшей задачей академической сцены стала охрана и широкая пропаганда классического наследия: культ классики составлял центр творческой программы «Мира искусства». «Бенуа был огромным знатоком театра, пишет Ф. В. Лопухов. Влияние Бенуа, как и Астафьева, на театр тех лет было большим и разносторонним. Они подсказывали репертуар и обосновывали свои предложения. Их советы помогали выбрать музыкантов, художников, постановщиков, а оценки, которые они давали молодым артистам, играли подчас решающую роль».

В работе директории вопросы оформления спектаклей занимали все возрастающее место: активность Бенуа встречала полное понимание со стороны Экскузовича. Круг обсуждавшихся проблем широк. Бенуа на первом же заседании говорит о «необходимости дисциплины среди технического персонала». Головину поручается разработать нейтральную одежду сцены для торжественных собраний.

Щуко Владимир Алексеевич

В центре внимания Бенуа — вопросы творческие. Он распределяет спектакли среди художников, назначает декораторов-исполнителей (роль их подчеркивалась обязательным вынесением имени на афишу), участвует в обсуждении плана постановок, просматривает все эскизы и монтировочные планы, дает по ним заключения. Его влияние распространяется и на Большой оперный театр Народного дома, в котором художественно-постановочную часть возглавляет Добужинский, а затем В. А. Щуко. В результате круг художников, сотрудничающих с петроградскими музыкальными театрами, теперь включает всех ведущих мастеров «Мира искусства». Проектируются новые балетные спектакли — «Лебединое озеро» в декорациях Добужинского, «Жизель» в оформлении Бенуа, возобновляется «Павильон Армиды» (1919).

Работает

- Psyché faisant ses adieux a sa famille (1791)

- L’Innocence entre la vertu et le vice

- Портрет Мадлен (ранее известный как Portrait d’une négresse (1800, Musée du Louvre ))

- Портрет мадам Филиппа Панона Дебассайнс де Ричмонта и ее сына Евгения (1802, Метрополитен-музей )

- Портрет Наполеона (1804 г., суд г. Гент )

- Портрет маршала Брюна (1805, детрут; une copie se Trouve au Musée du Шато де Версаль )

- Портрет Полин Боргез (1807, Музей Шато де Версаль)

- Портрет Мари-Элиза, великой герцогини Тосканской (Pinacoteca Nazionale, Лукка )

- Portrait de l’impératrice Marie-Louise (Шато-де-Фонтенбло )

- Лекция Библии, (1810, муниципальный музей, Лувье )

- La Consultation ОУ La Diseuse de bonne-aventure, Saintes Муниципальный музей.

Работает

- Psyché faisant ses adieux a sa famille (1791)

- L’Innocence entre la vertu et le vice

- Портрет Мадлен (ранее известный как Portrait d’une négresse (1800, Musée du Louvre ))

- Портрет мадам Филиппа Панона Дебассайнс де Ричмонт и ее сына Евгения (1802, Метрополитен-музей )

- Портрет Наполеона (1804, двор Гента )

- Портрет маршала Брюна (1805 г., детство; копирование в музее Шато де Версаль )

- Портрет Полины Боргез (1807, Музей Версальского замка)

- Портрет Мари-Элизы, великой герцогини Тосканской (Pinacoteca Nazionale, Лукка )

- Портрет императрис Мари-Луизы ( Шато де Фонтенбло )

- La lecture de la Bible , (1810, муниципальный музей, Лувье )

- La Consultation ou La Diseuse de bonne-aventure , муниципальный Сент- музей.

Люди без лиц

Вообще для любого искусствоведа, независимо от его политических и идеологических убеждений, испокон веков (вернее, изобретения этой профессии) одним из центральных достижений и наслаждений является именно опознание анонимных персонажей. Джорджо Вазари, скажем, занимался этим в XVI веке, выясняя, каким современникам Рафаэль устроил камео в «Афинской школе».

Однако XXI столетие, с его упором на политкорректное равенство всех persons of color, продемонстрировало, что, когда речь шла о цветных моделях, у исследователей действительно десятилетиями включалось «слепое пятно». Французский историк Пап Ндиайе (Pap Ndiaye) утверждает, что в книгах и статьях, посвященных «Олимпии» Мане, обычно целые страницы отведены анализу черной кошки, стоящей на кровати куртизанки, — а вот черной служанке, дай бог, если уделено несколько строк.

Похожая ситуация была со «старыми мастерицами» — художницами XVI–XVII веков, чьи имена полагались неважными, а почерк — неопознаваемым.

Потребовался приход в науку во второй половине ХХ века достаточного количества исследовательниц, чтобы такие имена, как Софонисба Ангиссола или Юдит Лейстер, всплыли и начали обозначать конкретные творческие индивидуальности

Аналогичным образом на «слепое пятно» с неграми обратили особое внимание именно искусствоведы-афроамериканцы: в частности, Дэниз Мюррел (Denise Murrell), на диссертации которой основан проект в Орсе, до этого частично показанный в нью-йоркской галерее Wallach под названием Posing Modernity: The Black Model from Manet and Matisse to Today, или Адриэн Чайлдс (Adrienne Childs), соавтор книги The Black Figure in the European Imaginary, и др

Слепота белых исследователей — это данность, с которой можно бороться только научением. Она детерминирована биологически/психологически, а также социально. Если говорить о первом пункте, то здесь срабатывает так называемая межрасовая проблема распознавания (cross-race recognition deficit, оно же cross-race effect, или просто CRE). Та самая, которая нам здесь знакома, пожалуй, лишь по американским сериалам, когда белый свидетель не может опознать нужного среди подозреваемых-негров, потому что для представителей другой расы они «на одно лицо».

В США же эта проблема является насущной и поэтому активно изучается. Например, установлено, что доминирующее население хуже различает представителей дискриминируемой группы. А вот наоборот это не срабатывает: грубо говоря, «слуги» лучше разбираются в «господах», потому что это необходимо им для выживания. (Аналогичным образом считается, что именно поэтому женщины лучше мужчин научились считывать чужие эмоции.)

Детство

Эдуард появился на свет 23 января 1832 года в квартале Парижа Сен-Жермен-де-Пре на улице Малых Августинцев в доме № 5.

Его дед по отцовской линии, Клеман Мане, был помещиком, строителем дамб. Папа художника, Огюст Мане, родился во французском городе Женвилье в 1797 году. Он не стал продолжателем семейного строительного дела, а выучился на юриста и состоял на государственной службе. В министерстве юстиции Франции он занимал должность начальника отделения, был советником при дворе, какое-то время работал в апелляционном суде Парижа. Удостоился французской национальной награды – рыцарь Ордена Почётного легиона.

Мама, Эжени-Дезире Фурнье, происходила из интеллигентной семьи. Её отец Жозе-Антуан-Эннемо Фурнье служил на дипломатических должностях, работал консулом в Гётеборге. Крёстным отцом Эжени-Дезире был король Швеции Карл XIII. В январе 1831 года она вышла замуж за Огюста Мане. Ровно через год у них родился первенец Эдуард. Позже семья пополнилась ещё двумя мальчиками Гюставом и Эженом.

Несмотря на хорошее материальное положение, обстановку в доме Мане нельзя было назвать богатой и роскошной. Меблировка, убранство, одежда – всё было простым, умеренным и скромным, с присущим французским вкусом. Эдуард обожал свой дом, к тому времени семья переехала на улицу Мон-Татор.

Портрет родителей Эдуарда Мане

Портрет родителей Эдуарда Мане

Особенно мальчику нравилось, когда к ним приходил родной дядя (брат мамы), полковник Эдмон-Эдуард Фурнье, со своей супругой. Родители коротали с ними вечера у камина – женщины рукодельничали, мужчины вели беседы. Дядюшка был добродушным низеньким толстяком с маленькой бородкой и всегда смеющимся лицом. Частенько в такие вечера он доставал блокнот и делал небольшие зарисовки сидящих у камина людей. В эти моменты маленький Эдуард бросал игры с братьями и наблюдал за дядей, даже несколько штрихов на бумаге осмеливался сделать сам.

Жена и дети

Александр Николаевич женился один раз. Избранницей художника стала младшая сестра жены его старшего брата Альберта, Анна Карловна Кинд. Анна тоже воспитывалась в близкой к искусству семье. Ее отец, Карл Иванович Кинд, был музыкантом и капельмейстером.

Жена — Анна Карловна

Знакомство будущих супругов произошло на свадьбе старших брата и сестры. Правда Саше тогда было всего 6 лет, а Ане 7. Их бракосочетание состоялось в 1894 году, через 18 лет после знакомства. Супруги прожили вместе 56 лет, до самой смерти Анны Карловны. В супружестве у пары родились две дочери, Анна-Камилла-Елизавета и Елена, и сын Николай, который стал крупным театральным художником.

Известно, что Александр Бенуа уделял много времени занятиям и играм со своими детьми, племянниками и приходившими к ним в гости приятелями. «Дядя Шура», так его называли друзья сына и дочерей, всегда был рад участвовать в детских затеях. Часто сам организовывал забавы и, по свидетельству современников, никогда при этом не выказывал ни усталости, ни раздражения.

Биография художника Александра Бенуа

Художник Александр Николаевич Бенуа родился в 1870 году, в Петербурге, в семье известного архитектора Николая Леонтьевича Бенуа. В семье будущего художника просто почитали искусство, однако родители настояли на том, чтобы сын поступил в Петербургский университет и получил профессию юриста.

Во время обучения в университете Александр Николаевич самостоятельно изучал историю искусств, занимался рисованием, освоил акварельную живопись. История умалчивает о том, каким юристом был Бенуа. В 1894 году (в год окончания университета Александром) вышел третий том «Истории живописи в XIX веке» Р. Мутера. В этот том вошла глава о русском искусстве, автором которой был Александр Бенуа.

И о Александре Николаевиче сразу заговорили, как о талантливейшем искусствоведе, который просто перевернул устоявшиеся представления о развитии русского искусства.

В 1897 году, после поездок во Францию, Александр Бенуа представил публике первую серию своих акварелей под общей темой «Последние прогулки Людовика XIV». Публика была в полном восторге, а критики заговорили о появлении нового талантливого самобытного художника.

Прогулка короля

Купальня маркизы

Фантазия на Версальскую тему

Представление султанше

Людовик XIV кормит рыб

Король прогуливается в любую погоду

Прогулка короля

Прогулка короля

В 1893 году Бенуа пишет серию акварельных пейзажей окрестностей Петербурга. Нужно сказать, что его пейзажи – это скорее дань истории, чем природе. Художника в большей мере увлекают исторические персоны, архитектура, костюм. А природа служит лишь великолепной декорацией изображенных живописцем событий.

Ораниенбаум

Аллея

Картины Петербурга

Парад при Павле I

Карнавал на Фонтанке

Ораниенбаум. Японский сад

Китайский павильон. Ревнивец

С 1897 по 1898 годы Бенуа пишет серию акварельных картин о Версальских парках. И снова критики говорят не о великолепии природы, а о явно воссозданном духе ушедших времен, атмосфере красивого великолепного былого.

Водный партер в Версале

Пруд в Версале

Фонтаны Версаля

Версаль

Версаль под дождём

Версаль. У Курция

Каштаны весной. Версаль

Следующей большой темой в творчестве художника становится Петергоф, Ораниенбаум и Павловское. И снова величие архитектуры, фонтаны, парки и история.

Беседка в парке. Павловск

Петергоф

Петергоф

Большой дворец. Петергоф

В конце девятнадцатого века Александр Бенуа создает объединение «Мир искусства» в котором становится основным теоретиком и вдохновителем, много пишет, выступает в печати и становится автором еженедельных «Художественных писем» в газете «Речь».

Не забывает Бенуа и о истории искусства – в 1901 и 1902 годах на свет появляется широко известная книга «Русская живопись в XIX веке». Издатель Бенуа начинает публиковать серии «Русская школа живописи» и «История живописи всех времен и народов». Выпуск этих серий прекращается, по вполне понятным причинам, в 1917 году.

Был ещё журнал «Художественные сокровища России» и великолепный «Путеводитель по картинной галерее Эрмитажа». И всё это было сделано при самом активном и непосредственном участии (и под руководством) Александра Николаевича Бенуа.

А ещё было увлечение книжной графикой и создание иллюстраций для целого ряда произведениям А.С. Пушкина. И труды великолепного театрально художника Бенуа. Он создавал эскизы костюмов и декораций к театральным спектаклям, балетам и операм. Я не буду утомлять вас перечислением всего сделанного на этом поприще – иному художнику только театрального творчества хватило бы на всю жизнь с избытком. Чего стоит одно участие в управлении театром МХТ совместно с К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко!

Иллюстрация к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник»

Декорация к трагедии А.С. Пушкина «Пир во время чумы»

Эскиз декорации к «Соловью» Стравинского

Итальянская комедия

Итальянская комедия

Революция 1917 года железной рукой перечеркнула огромное количество проектов и начинаний Александра Николаевича Бенуа и он занялся работой в самых различных организациях, которые пытались сохранить памятники старины и искусства.

С 1918 года Бенуа заведовал картинной галереей Эрмитажа, разработал новый план общей экспозиции музея, который был замечен и отмечен ещё оставшимися в России любителями живописи.

С 1926 года художник живет и работает в Париже. Он уже практически не пишет картин – его просто съедает тоска по Родине. Эскизы костюмов и декораций для театра Дягилева, участие в создании театральных постановок…

И мемуары. Просто ценнейшие воспоминания и размышления о людях, событиях, искусстве.

Умер художник в феврале 1960 года. Похоронен в Париже.

Значимые работы

В 1903 году художник создает серию иллюстраций к легендарной поэме Александра Пушкина «Медный всадник». Эти работы стали настоящим шедевром отечественной книжной графики, однако в свое время они были отвергнуты критиками как «декадентские». Но иллюстрации купил Сергей Дягилев, в последствии напечатав их вместе с поэмой в их общем детище – журнале «Мир искусства». Эти рисунки произвели настоящий фурор и были признаны знатоками и ценителями книги и искусства как уникальная графическая работа.

Это подняло дух Александра. В 1905 году он продолжил работать над иллюстрациями, развиваясь и прогрессируя в этой сфере. В дальнейшем стало выходить множество книг с графикой Бенуа, а художник стал пользоваться большим успехом.

Значимое произведение автора – вышедшая в 1904 году «Азбука в картинках». Эта работа для детей стала едва ли не самым масштабным трудом художника в тот период. Он корпел над азбукой около года, хотя стороннему зрителю может показаться, что иллюстрации были созданы за несколько минут. Но именно это, как уверены многие, и есть настоящий признак мастерства.

В 1991 году выходит издание повести Пушкина «Пиковая дама», украшенная рисунками Бенуа. Основой его замысла служили всего 6 страничных иллюстраций, через которые проходила главная сюжетная линия графического рассказа:

- Молодая русская графиня выигрывает в карты.

- Вечерний туалет постаревшей графини.

- Сцена, в которой Германн проходит через спальню мертвой графини.

- Ночное явление.

- Роковой проигрыш.

- Символическое изображение смерти.

Все иллюстрации к повести превосходно скомпонованы и выглядят как завершенные самостоятельные картины.

В 1922 года вышла крупнейшая работа автора за годы революции – альбом «Версаль». Свои акварели Бенуа сопроводил текстом. В издание альбома художник включил 26 работ, а также отпечатал вступительную статью и список приложенных рисунков. Версаль вообще был одной из излюбленных тем творца. В основу данной серии были положены его зарисовки с натуры. Версаль для Бенуа – символ единения человека, искусства и природы, что он четко отразил в своем альбоме.

Пейзажи и портреты кисти Александра Бенуа

Последний зал экспозиции знакомит посетителей с Бенуа-портретистом и пейзажистом. Это разнообразные по мотивам и духовной наполненности пейзажи Бретани — её суровой природы, диких скал, долин, заброшенных жилищ, облик которых отражает замкнутый характер и образ жизни обитателей. В 1910-е Бенуа в Италии, Швейцарии и Испании работал над пейзажами небольших городков и деревенек («Наш сад в Монтаньоле», «Розовый дом в Кресоньо» — обе 1912). В эмиграции он остался верен жанру пейзажа. Бенуа открыл для себя Париж старинных парков и кварталов («Улица в Париже», 1924). В 1930-е годы художник создал целый ряд пейзажей Франции и Италии («Кассис. Улица», 1931).

Открытие выставки состоится в режиме онлайн 8 декабря. Выставка продлится до 9 марта 2021 года. Выставка организована при поддержке Благотворительного фонда «Лукойл».

Редакция благодарит пресс-службу Государственного Русского музея за помощь в подготовке материала

Смерть

В начале осени 1879 года у Эдуарда случился первый приступ ревматизма. При доскональном медицинском обследовании врачи диагностировали у художника атаксию (это болезнь, при которой теряется координация мышечных движений). Заболевание быстро прогрессировало, что ограничивало творческие возможности живописца. За три года болезнь развилась настолько, что Эдуард оказался прикованным к постели. За ним ухаживал сын Леон.

Весной 1883 года у художника началась гангрена левой ноги, ему ампутировали конечность. Через одиннадцать дней, 30 апреля 1883 года, он умер. Его могила находится на кладбище Пасси в Париже.

Нелёгкий путь к искусству

Просмотрев рисунки сына, которые он привёз из путешествия, отец перестал сомневаться в его художественном призвании. Он посоветовал Эдуарду поступить на учёбу в школу изящных искусств Парижа. Но молодой Мане побоялся, что, как и на факультативных уроках рисования в коллеже Роллена, преподавание будет скучным, академическим и жёстким. Поэтому в 1850 году начал брать уроки живописи в мастерской модного на тот период французского художника-академиста Тома Кутюра.

«Нана»

«Нана»

Через несколько лет обучения между Мане и Кутюром стали возникать разногласия. Эдуард категорически не хотел принимать буржуазную направленность стиля в живописи, которая господствовала тогда во Франции. Кутюр предпочитал стилистические и жанровые каноны рисования, а Мане привлекало живое искусство. В 1856 году он покинул мастерскую художника и занялся самообразованием.

Он часто посещал Лувр, где изучал картины известных художников. Также Эдуард много путешествовал по Европе, в результате чего увлёкся старой живописью. В Италии, Испании, Германии, Голландии, Австрии он обошёл все художественные музеи, после которых пытался скопировать работы великих мастеров (так поступает любой начинающий художник). Особенно влияние на его подход к творчеству оказали Тициан, Рембрандт, Веласкес.

К 1858 году Мане приобрёл в Париже известность как художник, подающий надежды. Он стал вхож в различные салоны, где завёл знакомства с представителями высшего общества. Особенно доверительные отношения завязались у него с поэтом Шарлем Бодлером.

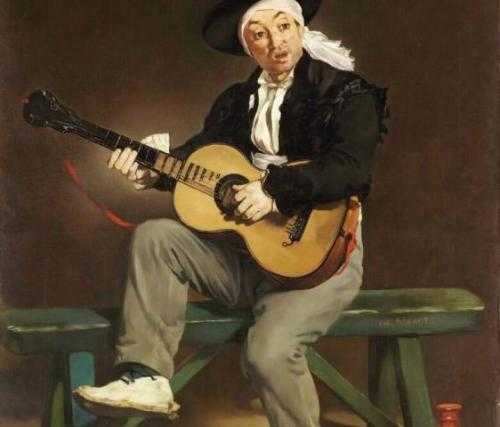

«Гитарреро»

«Гитарреро»

В 1859 году Эдуард принял решение выставлять свои картины в Парижском салоне. Но тогда его произведение «Любитель абсента» отвергли. Лишь спустя два года критиками благосклонно были приняты две работы Мане «Гитарреро» и «Портрет родителей». Не меньший успех картины имели и у публики. Такое признание принесло художнику неплохие деньги, славу, а самое главное, похвалу отца. Ещё до выставки Огюст Мане гордо показывал гостям картину, где сын изобразил своих пожилых родителей.

Культурное значение

До появления творческого союза «Мир искусства» книги не выглядели так, как они выглядят сейчас. Художественное оформление было сведен к нулю, и лишь с появлением новой идеологии стало развиваться оформительство, книжная иллюстрация, книжная графика и типографика.

В 1901 году художник Александр Бенуа также занялся издательством журналов «Художественные сокровища России» и «Старые годы», борясь за сохранение истории и памяти об огромном художественном наследии страны. Будучи одним из самых значимых фигур среди художественных критиков своего времени, Бенуа ввел такие понятия, как русский сезаннизм и авангард.

Смерть и наследие

Александр Бенуа скончался в 1960 году, не дожив нескольких месяцев до своего девяностолетия. В 1965 году в СССР вышла монография М. Эткинда о художнике. Это была едва ли не первая книга о русском художнике, чей жизненный и творческий путь завершился за рубежом.

Аполлон и Дафна, 1908

Известно, что к творчеству автора обращались кинематографисты. Его образы оживают в некоторых фильмах. Особенно это касается сцен, где действие происходит в пейзажных парках.

При воссоздании «парковых эпизодов» в кино, особенно если надо было воспроизвести Версаль, режиссеры нередко ориентировались на его произведения. В фильме Э. Лотяну «Анна Павлова», где есть сцена заседания кружка «Мир искусства», роль живописца сыграл известный актер Анатолий Ромашин (1931—2000).

«

«