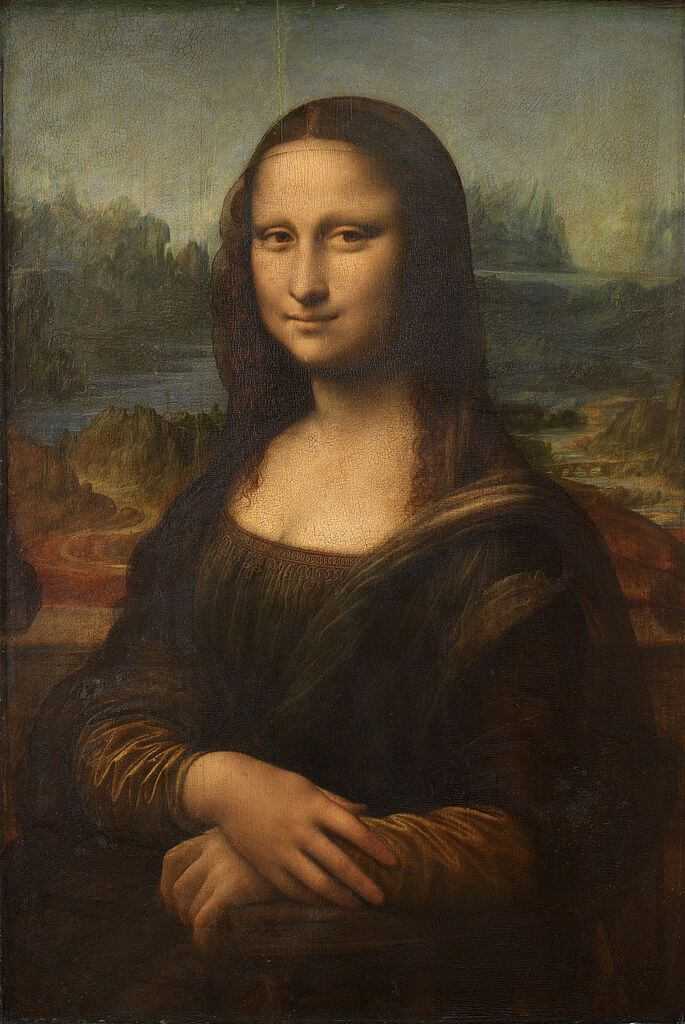

Леонардо да Винчи. Мона Лиза. XVI век.

Леонардо да Винчи. Мона Лиза. 1503-1519. Лувр, Париж.

Леонардо да Винчи. Мона Лиза. 1503-1519. Лувр, Париж.

Если Вы пойдёте в Лувр утром в будний день, то у Вас есть шанс разглядеть «Мону Лизу» поближе. Она того стоит. Потому что это первая картина, создающая иллюзию живого человека.

Флорентийская дама сидит напротив Леонардо. Он непринужденно болтает и шутит. Все для того, чтобы она расслабилась и хотя бы немного улыбнулась.

Художник уверил её супруга, что портрет жены сложно будет отличить от неё живой. И правда, как он интересно растушевал линии, наложил тени в уголки губ и глаз. Создаётся ощущение, что дама с портрета сейчас заговорит.

Часто у людей возникает недоумение: да, кажется, что сейчас Мона Лиза задышит. Но таких реалистичных портретов полно. Возьмите хоть работы Ван Дейка или Рембрандта.

Но они жили 150 лет спустя. А Леонардо был первым, кто «оживил» человеческое изображение. Этим Мона Лиза и ценна.

О картине читайте в статье «Загадка Моны Лизы, о которой мало говорят».

Ян Ван Эйк. Мадонна канцлера Ролена. XV век.

Ян Ван Эйк. Мадонна Канцлера Ролена. 1435. 66×62 см. Лувр, Париж.

Ян Ван Эйк. Мадонна Канцлера Ролена. 1435. 66×62 см. Лувр, Париж.

Если Вы видели до Лувра репродукцию «Мадонны Канцлера Ролена», оригинал Вас сильно удивит.

Дело в том, что Ван Эйк тщательно проработал все детали. Как будто это не картина, а ювелирное украшение. Вы увидите каждый камешек в короне Мадонны. Уже не говоря о сотнях фигурок и домиков на заднем плане.

Наверняка Вы думали, что полотно огромное, иначе как можно уместить все эти детали. В реальности же оно небольшое. Примерно по полметра в длину и ширину.

Канцлер Ролен сидит напротив художника и тоже думает о смерти. О нем говорят, что он так много людей сделал бедными, что к старости построил для них приют.

Но он верит, что у него есть шанс попасть в рай. И поможет ему в этом Ван Эйк. Напишет его рядом с Мадонной, применив все свои новаторства. И масляные краски, и иллюзию перспективы, и потрясающие ландшафты.

В попытке найти заступничество у девы Марии, канцлер Ролен увековечил себя.

А мы тем временем снимаем шляпу перед Ван Эйком. Ведь он первым со времен фаюмских портретов начал изображать своих современников. При этом не условно, а с передачей их индивидуальных черт.

Любовь к рисованию как главная движущая сила

Для Антуана Ватто когда-то была придумана собственная ниша в искусстве – настолько велика была потребность как-то отделить его произведения от картин его современников, дать определение тому, что возникало на холсте благодаря таланту художника. Ничто, казалось бы, не предрекало блестящей карьеры живописца мальчишке из Валансьена, на границе Франции и Фландрии. Ватто появился на свет в 1684 году. Отец его был кровельщиком и человеком не самого утонченного воспитания – он имел проблемы с законом и постоянно испытывал потребность в деньгах. А вот Жан Антуан, а именно так звали будущего художника, интерес к рисованию ощущал с самого раннего детства и даже брал кое-какие уроки у местного живописца.Но многого от Валансьена ждать не приходилось; наставник от дальнейших уроков с Ватто отказался. Еще не достигнув возраста 18 лет, юноша тайком покидает родной город и отправляется туда, где его стремление быть окруженным произведениями искусства может осуществиться: в столицу, в Париж.

Ни крепким здоровьем, ни приятным и легким нравом Ватто не мог похвастать уже в юном возрасте, главным и едва ли не единственным, что прокладывало ему путь в искусстве, был его собственный энтузиазм. Пришлось добывать себе хлеб копированием картин для мастерской на мосту Нотр-Дам – и Ватто штамповал один за другим дешевые наброски, а закончив работу, отправлялся делать зарисовки с натуры – на улицах, площадях, ярмарках.

Париж и вообще Франция в те времена – в начале XVIII века – были охвачены модой на театр. Зрители любили и уличных артистов, разыгрывавших перед ними сценки из итальянской Комедии дель арте, традиционного уличного народного театра, и спектакли парижских театров. Для художников работы было много – был спрос на создание декораций и на разработку сценических костюмов. А работы Ватто не боялся, более того – умел погружаться в нее целиком, жертвуя всем остальным миром. К тому же Париж и связи, которые постепенно появлялись у молодого художника, давали возможность соприкоснуться с поистине высочайшим уровнем живописи, произведениями мастеров масштаба Тициана и Рубенса.

Воображаемый музей (6). Ватто – Праздник любви. Альбертинум

Уже более полувека организация выставок является одним из важнейших видов обширной деятельности Музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина (ГМИИ). В год 100-летия Музея была создана грандиозная выставка «Воображаемый музей», в которой приняли участие самые знаменитые музеи мира.

Музей Альбертинум в Дрездене – один из наиболее значительных культурных центров Германии. Истоки музея восходят к основанной в 1560 году Кунсткамере. Но фактически основателем Собрания античной и современной скульптуры был Август Сильный, курфюрст Саксонии, король польский, великий князь литовский. Он прислал сюда все купленные им античные статуи. Альбертинум сильно пострадал от разрушительного наводнения 2002 года, после чего была сделана его глобальная реконструкция.

Ватто – Праздник любви

Для участия в выставке «Воображаемый музей» Альбертинум прислал один из шедевров мирового культурного наследия – картину Антуана Ватто «Праздник любви». Антуан Ватто – первый большой живописец, не скованный рамками академической школы. Его творчество знаменовало начало новой художественной эпохи. Он родился в Валансьене, городке на границе с Фландрией, юношей отправился в Париж.

Праздник любви. Альбертинум

Став зрелым мастером, он вошел в круг известных любителей искусства, которые определяли «высокий вкус» двора, который предпочитал сценам будничной жизни галантные праздники, театральные и декоративные композиции. В 1717 году Ватто получил звание академика за полотно «Паломничество на остров Киферу». Ватто отдавал предпочтение изучению произведений П.П.Рубенса и А. ван Дейка.

«Праздник любви» — галантная сцена на фоне природы. Пространство картины напоминает сцену с аллеей деревьев и скульптурой Венеры, отнимающей колчан со стрелами у Амура. Ватто является автором статуи, как и в других своих картинах. Отсюда ее особая одухотворенность и теплота. Парковый мотив напоминает реальный вид, но многое привносит творческое воображение художника. На фоне пейзажа одна за другой следуют изящные пары. Действие протекает на глазах зрителя и напоминает развитие музыкальной темы. Художник запечатлел тончайшую игру изменчивых чувств. Над всем главенствует фантазия художника, его упоение поэзией бытия, его разочарованность, его печаль.

Ватто обновил всю систему французской живописи. Две великие колористические традиции способствовали этому обновлению – венецианская и фламандская. Но живописная система Ватто отличается особой изысканностью, нежностью цветовых сочетаний.

Учеба, работа и вдохновение

Относительно театральной стороны творчества Ватто можно сказать, что он почувствовал своеобразный «мейнстрим» той эпохи: театры кормили не только артистов, но и художников-декораторов. Помогли и удачные знакомства. В какой-то момент Ватто становится учеником Клода Жилло, художника, который создавал декорации к театральным постановкам и рисунки моделей костюмов. Благодаря своему учителю Ватто узнал театр изнутри, его противоречия и скрытые от посторонних глаз нюансы; все это найдет свое отражение на картинах.

Никакого академического образования Ватто не получил, он учился живописи и рисунку на ходу. Талант и бесконечная работоспособность – вот что в итоге привело его во французские дворцы. В первую очередь это был Люксембургский дворец, где хранителем огромной коллекции художественных произведений был Клод Одран, новый учитель и впоследствии приятель Ватто. В залах дворца, где размещались произведения, по разным причинам не попавшие в Лувр, Ватто смотрел Корреджо и Пуссена, и многих других мастеров, и заочно учился живописи и у них. Уникальное отображение на холсте света и цвета, движения – все это Ватто почерпнул у великих.

В 1709 году Ватто принял участие в конкурсе Королевской академии художеств, где главным призом была поездка на год в Рим. Дерзкий и амбициозный Ватто рассчитывал на победу и был сильно разочарован, получив лишь второе место. Поражение он решил пережить в родном городе Валансьене, где сам к тому времени уже был парижской знаменитостью. Спустя менее чем год Ватто вернулся в Париж. Там его ждали новые удачные знакомства, снова самым непосредственным образом связанные с театрами. В 1714 году Ватто переехал в особняк к своему другу Пьеру Кроза, богатому человеку и большому знатоку искусства, любителю концертных и театральных постановок. Он представил талантливого приятеля академику живописи Шарлю де Лафоссу, а тот уж ходатайствовал о принятии Антуана Ватто в Академию. Картиной, выставленной на суд, стало «Паломничество на остров Киферу». Это произошло в 1717 году; жить художнику оставалось всего три года.

Питер-Пауль Рубенс. Прибытие Марии Медичи в Марсель. XVII век.

Питер-Пауль Рубенс. Прибытие Марии Медичи в Марсель. Из цикла картин «Галерея Медичи». 394×295 см. 1622-1625. Лувр, Париж.

Питер-Пауль Рубенс. Прибытие Марии Медичи в Марсель. Из цикла картин «Галерея Медичи». 394×295 см. 1622-1625. Лувр, Париж.

В Лувре Вы найдёте зал Медичи. Все его стены увешаны огромными полотнами. Это живописные мемуары Марии Медичи. Только написанные под её диктовку великим Рубенсом.

Мария Медичи стоит перед Рубенсом в умопомрачительном платье.

Сегодня художник начал писать очередную главу её жизни — «Прибытие в Марсель». Когда-то она приплыла на корабле на родину своего мужа.

Мария Медичи только-только помирилась со своим сыном, королем Франции. И этот цикл картин должен возвысить её в глазах придворных.

А для этого её жизнь должна выглядеть не заурядной, а достойной богов. Только Рубенс может справиться с такой задачей. Кто лучше него изобразит сверкающее золото корабля и нежную кожу нереид? Королевский двор обомлеет от образа реабилитировавшейся матери короля.

Попахивает дешевым романом. Художник был скован в самовыражении. Но Мария Медичи поставила условие: её «роман» должен быть написан только рукой Рубенса. Никаких учеников и подмастерьев.

Так что хотите увидеть руку мастера — идите в зал Медичи.

«Художник галантных празднеств»

Несмотря на свою короткую жизнь, Ватто успел насладиться признанием, насколько он вообще мог получать удовольствие от симпатий поклонников его творчества. За неимением другого определения, он стал «художником галантных празднеств» — потому что именно такому виду времяпрепровождения были посвящены его многочисленные произведения. Весь мир тогда и впрямь считался театром, и каждый играл свою роль – это главное, пожалуй, что несут в себе картины Ватто, на которых иногда не отличишь актера от парижского графа – поскольку и тот, и другой ведут игру на публику, носят личину, маску.

Интерес к актерам, к закулисной жизни, к сущности лицедейства был у Ватто вполне искренним, и можно проследить, как менялся его стиль с течением времени. Поначалу полотна с изображением актеров отличала особенная выразительность, нарочитость мимики и жестов; со временем Ватто переходит к минимальному выражению эмоций, оставляя на лицах персонажей и в их жестикуляции лишь намеки – отчего картина становится лишь выразительнее. Недосказанность и сдержанность лишь разжигают интерес – композиция приобретает новое звучание, в ней появляется таинственность.

Одна из самых сильных картин Ватто – «Пьеро», также называемая «Жиль» — тому яркое подтверждение. На полотне пойман момент, когда игра еще не началась, и каждый персонаж честен со зрителем, включая Пьеро, выражение лица которого диссонирует с его костюмом и общим настроением. Другие актеры безразличны к переживаниям Пьеро, чей облик выражает одиночество и растерянность. Лишь один персонаж, кажется, чувствует нечто похожее, и персонаж этот, смотрящий прямо на зрителя – осел.

Своеобразным итогом творчества Антуана Ватто стала картина «Вывеска лавки Жерсена», которую он написал уже будучи совершенно больным. На полотне художник изобразил пространство галереи, совмещенное с уличным, фасад исчез; на стенах внутри лавки – работы любимых художников Ватто: Йорданса, Рубенса, Веласкеса. Портрет Короля-Солнце упаковывают в ящик: эпоха Людовика XIV завершается, уступая место новому – в том числе и в искусстве.

В 1720 году Антуан Ватто скончался от туберкулеза, ему было 36 лет. Биография Ватто не дает никаких сведений о его личной жизни, считается, что у художника не было любовных связей, а потому, разумеется, не оставляются попытки найти хотя бы одну такую историю. Попыткам разгадать личность женщины, изображенной спиной к зрителю на некоторых картинах Ватто, посвящен кинофильм «Тайна Антуана Ватто», «искусствоведческий детектив», предлагающий еще одну точку зрения на причины интереса художника к событиям парижской театральной жизни.

Мода на картины Ватто пережила его самого, более того, настоящая известность пришла к художнику спустя значительное время после его гибели – к началу XIX века. Ватто был признан родоначальником стиля рококо и предтечей импрессионизма – во всяком случае, пейзажные и пасторальные полотна художника, атмосфера, которая наполняла композицию, в новом модернистском течении второй половины XIX века оказались весьма прогрессивными.Ватто оставил после себя большое количество рисунков – и еще больше оказались пропавшими. Тем не менее ценители искусства не теряют надежду, что однажды будет найдена тетрадь художника с эскизами.

http://cvetamira.ru/vatto-zhan-antuan-1684-1721http://valentina-site.ru/zarubejnie-hudojniki/voobragaemi-muzey/voobrazhaemyiy-muzey-6-vatto-prazdnik-lyubvi-albertinumhttp://kulturologia.ru/blogs/310120/45346/

Творчество

Ватто был создателем своеобразного жанра, традиционно называемого «галантными празднествами». Сущность этих сцен раскрывается не столько в их прямом сюжетном значении, сколько в тончайшей поэтичности, которой они проникнуты. «Праздник любви» (1717), как и другие картины Ватто, содержит в себе богатую гамму эмоциональных оттенков, которым вторит лирическое звучание пейзажного фона. Ватто открыл художественную ценность хрупких нюансов чувств, едва уловимо сменяющих друг друга. Его искусство впервые ощутило разлад мечты и реальности, и поэтому оно отмечено печатью меланхолической грусти.

Театр

Ватто очень любил театральные сюжеты, хотя вряд ли точно воспроизводил эпизоды определенных спектаклей. В театре его привлекали полет воображения, живое воплощение фантазии, наконец, та искренность игры, которую он не находил в жизни, похожей на лицедейство. Характеру образного мира Ватто соответствуют прихотливость ритмов, плавность маленьких, словно вибрирующих мазков, нежность изысканных красочных созвучий, изменчивость цветовых нюансов.

Его замечательные рисунки наделены живописностью, да тем более,что они обычно выполнены в три цвета (красный, белый и чёрный), что позволяло передать ощущение красочных оттенков и тонких градаций пластической формы. После безраздельного господства исторического жанра и аллегорических сцен Ватто открыл разнообразие реальных типов французского общества того времени — солдат и нищих савояров, дворян и актёров ярмарочного театра.

Декоративное искусство

Ватто предпочитал маленькие картины, но он был и мастером декоративного искусства, сам делал орнаментальное панно для интерьеров особняков, расписывал дверцы карет, клавесины и веера, что оказало влияние на архитектурный декор рококо. И декоративные работы, и крупные полотна — «Паломничество на остров Киферу» (1717), и прославленную «Вывеску Жерсена» (1720) отличают типичные для Ватто черты: изумительная живопись, трепетная и нежная; тончайшая гамма мимолетных настроений; виртуозное композиционное мастерство — мастерство режиссёра, внезапно остановившего превосходно продуманное театральное действие в самый важный момент драматического развития взаимоотношений и характеров персонажей.

Новый стиль в творчестве

Ватто любил писать актеров. На сцене театров и ярмарочных балаганов жизнь обретала остроту. В жестах комедиантов нет ничего лишнего. Спектакль словно сгусток жизни. И к тому же театр был смелым искусством, с подмостков сцен звучали слова, приводившие двор в ярость.

“Актеры Французской комедии” (1711-1712 гг.)

А.Ватто.Актеры Французской комедии.1711-1712.

В этой картине перед нами усталые и возбужденные после представления лица комедиантов, фантастические костюмы, мальчик — арапчонок, комический старик с длинным носом. Вот где счастливое согласие с жизнью, заново сотворенной и разыгранной на подмостках. Так возникает в творчестве Ватто глубокая мысль о роли искусства, высвечивающего в мире истину, скрытую намеренно или случайно.

Жанр «галантных празднеств»

Нет, живописец оставался далек от политики, но он глубоко и безошибочно ощущал непрочность, смутность времени, когда так многое неясно и лишь тревога и неблагополучие несомненны. Ирония в его картинах словно защита от чрезмерного беспокойства. И если вглядеться в них пристально, то нетрудно увидеть, что в них больше печали, чем веселья.

Мир обольстительных красавиц и галантных молодых людей, что неторопливо прогуливаются меж стриженых кустарников, искусственных водопадов, кружатся в танце, ведут задумчиво- ироничные беседы, меланхолически глядят на закат, — весь этот мир беззаботен и насторожен. У него нет уверенности в завтрашнем и даже в сегодняшнем дне, нет ни открытой радости, ни глубокого горя, ни добра, ни зла, лишь миражи чувств, маскарад страстей.

Герои Ватто ни во что не верят, ничего не боятся, ни на что не надеются. А ведь они и окружающая их реальность так прельстительны, так красивы: нежные, розовеющие, как перламутр, лица, плавные жесты, невесомая , плавная поступь, разлитая в каждом движении грация. А какие костюмы- тончайшие, какие только можно и невозможно вообразить оттенки: бледно- коралловые, золотистые, серовато — зеленые, пепельно- сиреневые, и все в благородном согласии. Какие сады, рощи, парки, вечно светлое небо, не знающее дурной погоды, дальние просветыаллей, ясная гладь прудов, желтоватый мрамор статуй. Казалось бы, счастье должно переполнять души персонажей Ватто, но он наделяет их собственным сомнением. Они словно догадываются о тщетности и призрачности жизни, своей обреченности и даже ненужности. Они похожи на изящные игрушки, которыми играет равнодушная к их жизни судьба.

“Равнодушный” (1717 г.)

А.Ватто. Равнодушный.1717

Эта знаменитая луврская картина совсем небольшая — около 25 см в высоту. Юноша в переливчатом, бледно- жемчужном костюме и алом плаще, замерев в грациозной неподвижности, готовится начать церемонный танец. Каждая линия будто вторит мелодии, ритмично струясь, обтекая фигуру, рассыпаясь в ломких складках плаща. Краски неярки, но звучны. Есть в них торжественность чуть печального праздника.

Но странно, уже при первом взгляде на картину и беззаботный нарядный танцор, и задумчивый пейзаж чудятся невеселыми. Есть какая-то обездоленность в изящном кавалере, какая-то тревога в затихшем саду, да и негромкая музыка звучит и торжественно, и горько.

Контраст беззаботного сюжета, почти игрушечного по хрупкости персонажа со скрытой в красках и линиях грустью оказывается главным в картине. В том, что пишет Ватто, нет счастливого единства. О красивом он говорит с усмешкой, о весёлом — с горечью, о печальном — с улыбкой.

“Затруднительное предложение” (1715-1716 гг.)

А.Ватто.Затруднительное предложение.1715-1716

Ватто одним из первых подметил стремление человека к природе, которое станет воспевать и проповедовать философ Жан-Жак Руссо. И если люди на полотне общаются между собой с той же лениво- кокетливой и равнодушной любезностью, то их фигуры неразрывно слиты со светозарным пейзажем, между ними обнаруживается гармония.

Отражение взглядов Ватто в картинах

Хотя казалось бы, все, что он создавал, лучилось тонкой улыбкой, было полно лукавой радостью, беззаботной задумчивостью. У Ватто и задумчивость могла казаться беззаботной.

Он жил в пору, когда скептическая мысль передовых людей эпохи подвергла беспощадному анализу всё, что ещё недавно казалось незыблемым. Власть короля, религия, сам государственный уклад представали теперь в истинном и неприглядном виде.

Начинающийся век Просвещения во всем сомневался. Кумиры падали с пьедесталов. Люди разуверялись в прошлом, не доверяли настоящему, не надеялись на будущее. Надежды у современников Ватто были тревожными, зыбкими и неясными. Сомнительные добродетели короля Людовика XIV были осмеяны, но до решительных социальных перемен было ещё далеко.

“Алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые напевы сатирических водевилей”, — писал о Франции того времени А.С.Пушкин.

Как много в этих словах того, о чем говорил в своих картинах Ватто, — и жажда рассеянности, и пошатнувшаяся нравственность, и насмешливые спектакли.

Сравнительное описание

Создавая второй вариант «Паломничества», Ватто в целом повторил сценографию первого, но при этом настолько существенно перестроил композицию и колорит, что в результате получилась не копия или реплика, а самостоятельное произведение. Между двумя картинами происходит тематический диалог, при этом их сравнительный анализ даёт больше возможностей для восприятия формы и понимания содержания каждой из картин, рассмотренной в отдельности.

На обеих картинах изображён остров Кифера. Об этом свидетельствует скульптурный символ «острова любви»: в луврском варианте — менее заметная в тени деревьев на среднем плане герма (b) Афродиты, в берлинском — выдвинутая к переднему плану динамичная скульптурная композиция Афродиты с Эротом (b) на массивном постаменте, резко освещённая на фоне тёмных деревьев. На берегу расположились паломники, представляющие собой дам и их кавалеров, все они разбиты на пары.

Фрагмент с изображением ладьи и гребцов в луврском вариантеФрагмент с изображением корабля в берлинском варианте

Судно, доставившее паломников на остров, изображено лишь фрагментарно. В луврском варианте это ладья с гребцами, слева над берегом выступает украшение её носовой части — ростра в виде крылатой сирены (b) . В берлинском варианте ладью сменяет корабль с мачтой и парусом, слева видна его золочёная корма, а ближе к центру картины — носовая часть.

Над ладьёй в луврском варианте порхают фигурки путти (b) , некоторые из них смешиваются с паломниками, при этом общее число путти не намного превышает количество основных персонажей. В берлинском варианте над кораблём зависает целая гирлянда путти, а их общее число увеличивается вчетверо. Одновременно увеличивается и количество основных персонажей — с 8 до 12 пар.

Биография Антуана Ватто

Родился Антуан Ватто 10 октября 1684 года в городе Валансьене. Детство Ватто было несчастливое, отчасти из-за своего непростого характера, и в какой-то степени из-за отца. Его отец был обыкновенным плотником и не имел симпатии к художественным наклонностям сына, хотя позволил ему быть учеником городского художника Жак-Альбер Герена.

Когда Антуану исполнилось восемнадцать лет, в 1702 году, он ушел из дома и отправился в Париж, где устроился копировальщиком. Это была тяжёлая работа, за небольшую оплату, заработанных денег еле хватало на пропитание.

Биография Антуана Ватто изменила свой ход в 1703 благодаря знакомству с Клодом Жилло. Последний разглядел потенциал молодого художника и предложил ему статус ученика.

В период с 1708 по 1709 Ватто обучался у Клода Одрана. Общение с этими художниками пробудило интерес к театру и декоративному искусству.